キャリア開発とは|具体的な方法や先進的な企業事例を紹介

キャリア開発を通して、社員一人ひとりの能力やスキルを中長期的に計画することは、人手不足が続く中、企業が成長を続けるために重要な課題であると言えます。本記事では、キャリア開発に取り組むメリットや具体的な方法を、企業事例とともに解説します。

- 01.キャリア開発とは

- 02.キャリア開発が注目される背景

- 03.キャリア開発に取り組むメリット

- 04.キャリア開発に取り組む際のポイント

- 05.キャリア開発の具体的な方法

- 06.キャリア開発に取り組む企業事例

- 07.キャリア開発を支援|Schoo for Business

- 08.まとめ

01キャリア開発とは

キャリア開発とは、社員のキャリア構築に向けて、組織が能力開発や人事異動などの支援を行うことです。

一昔前までは、キャリア開発は「出世や昇進のために必要な能力の向上を支援する取り組み」という意味合いで使われていました。しかし、キャリア開発の定義は時代と共に変遷しており、人材の流動性が高まった現代においては、「社員の主体的なキャリア形成への支援」という意味合いが強くなっています。

企業は社員の主体的なキャリア形成支援をすると同時に、経営戦略と個人の意思や希望を調和させていく必要性があります。

▶︎参考:目白大学 経営学部経営学科教授 岡本 英嗣|先行研究からみたキャリア開発の規範的命題

▶︎参考:立教大学 経営学部教授 中原 淳 NAKAHARA-LAB|キャリア開発と人材育成の関係

キャリア形成との違い

キャリア形成とは、経験やスキルを蓄積していくことにより、自己実現を図るプロセスのことです。キャリア形成の主語は、社員つまりは個人にあります。

一方で、キャリア開発の主語は組織であることが多く、社員のキャリア形成を支援するために組織が行う取り組みという意味で使われます。

02キャリア開発が注目される背景

社員の主体系なキャリア開発が注目された背景は、経団連が1998年に「エンプロイヤビリティの確立をめざして-従業員自律・企業支援型の人材育成を-」と題する報告書を取りまとめ、企業は「個」に焦点を当てて、一人ひとりの強みや持ち味を伸ばすキャリア形成支援を行い、従業員側は自分の進むべき道を明確にした上で、企業が提供する支援策を有効に活用していく必要性を指摘したことに端を発します。

昨今、時代の変化に伴って”働き方”は大変革期にあり、従来の新卒一括採用、定期昇給、年功序列、生活の保証といった仕組みは崩壊し、専門性を重視した「ジョブ型」にシフトしようとしています。

このように社会が大きく変化していく中で、終身雇用を前提とした組織が主導するキャリア開発に疑問が抱かれ、社員の主体的なキャリア開発が注目されるようになったのです。

▶︎参考:日本経済団体連合会|エンプロイヤビリティの確立をめざして-従業員自律・企業支援型の人材育成を-

▶︎参考:日本経済団体連合会|主体的なキャリア形成の必要性と支援のあり方

終身雇用や年功序列制度の崩壊

キャリア開発が注目される背景には、終身雇用や年功序列の制度の崩壊が挙げられます。かつては、同じ会社で昇進して定年まで働くのが一般的でしたが、グローバル化による企業間の激しい競争で、多くの企業が倒産や解雇の危機を避けられない状態になっています。また、IT技術の発展により、社員が必要とするスキルは多様化しています。 そこで、企業側は社員を一律で育成するのではなく、個別に能力開発をする流れに変わってきています。そして、社員の希望も考慮に入れた研修や社内異動などにより、社員のキャリア支援に注力することが各企業の課題となっています。

テクノロジーの発達

テクノロジーの発達により、従来のビジネスモデルや産業構造が大きく変化しています。例えば、AIや自動化技術によって、従来は人が行っていた業務が機械に置き換えられることが増えています。また、インターネットやモバイル技術の普及により、仕事の場所や形態が多様化しています。例えば、リモートワークなどがそうです。このような環境で生き残るためには、自己管理能力や自己マーケティング能力が求められ、それを身につけるためのキャリア開発が必要です。以上のことから社員はリスキリングをし続け、自己成長に取り組むことで、変化する社会環境に対応し、自分自身のキャリアを積極的に管理することができます。

VUCA時代の到来

現代は「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)が高い時代に突入しています。技術革新や社会構造の変化が急速に進む中、企業や個人にとって将来の予測が難しくなりました。このような環境下では、組織に依存するだけではキャリアの安定が保証されず、個々が自ら学び、スキルを磨き、柔軟にキャリアを形成していく必要性が高まっています。そのため、自己主体的なキャリア開発が重要視され、企業も社員のキャリア形成支援に力を入れるようになっています。

▼VUCAについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】VUCAとは?注目される理由や必要なスキルについて解説する

キャリア観や就業意識の多様化

働き方改革やライフスタイルの変化により、キャリアに対する考え方や働く意識が多様化しています。かつては「一つの会社で定年まで勤め上げる」という価値観が主流でしたが、現在は転職、副業、起業、ワークライフバランス重視など、個々の価値観に応じた多様な選択肢が広がっています。この変化に伴い、従業員一人ひとりが自分に合ったキャリアを主体的に設計し、実現する力が求められるようになりました。企業も多様なキャリアパスを提示し、個々の成長を後押しする体制づくりが求められています。

03キャリア開発に取り組むメリット

ここでは、企業としてキャリア開発に取り組み、社員一人ひとりを支援することの効果やメリットを「企業側」「従業員側」の観点からそれぞれ解説します。

企業側のメリット

企業がキャリア開発に取り組むと、「組織の活性化」「生産性・業績向上」「人材の獲得・定着」といった中長期的な企業成長の基盤を築くことができます。つまり、キャリア支援は、単なる福利厚生施策ではなく、企業経営に直結する重要な戦略と言えます。

自律した人材の育成による組織の活性化

キャリア開発への取り組みは、自律した人材の育成による組織の活性化に繋がると考えられます。自律した人材とは、指示を待つのではなく、自ら考えて能動的に行動できる人材を指します。 特に意識をせずに自動的に昇進していくシステムはすでに崩壊しており、社員一人ひとりが自身のキャリアについて考える必要があります。そこで、企業としてもキャリア開発で社員の能力を開花させ、自ら気づいて行動できるメンバーで成る活気のあるチーム作りに繋げることができるでしょう。

生産性や業績向上による企業の成長

キャリア開発に注力して社員を支援すると、社員は企業に大切にされていると感じることでしょう。そして、自律した人材が高いモチベーションで業務に取り組むと、生産性が向上することが期待できます。 また、キャリア開発のプロセスで社員の強みを引き出し、適材適所の人材配置が可能になるでしょう。社員が積極的にさまざまな工夫やアイディアを出し合うことで、業務効率化や新事業の開発にも繋がり、業績向上による企業の成長に発展することも考えられます。

優秀な人材の獲得と定着率の向上

キャリア開発への取り組みは、社内外へのアピールにも繋がり、採用活動を有利に進めることにも繋がるでしょう。その結果、優秀な人材の獲得と定着率の向上が期待できます。就職活動で企業選びをする際に、キャリア支援への取り組みがポイントとなり、応募をする人材も少なくありません。また、既存社員のエンゲージメントも向上し、早期離職の防止に繋がると考えられます。

従業員側のメリット

キャリア開発に取り組むことで、従業員は新たなスキルを習得し、業務の幅を広げることができます。また、自身のキャリアパスを明確にすることで、将来の目標が定まり、モチベーションが向上し、成長を実感しやすくなります。ここでは、詳しく解説していきます。

スキルの向上

キャリア開発に取り組むことで、従業員は自身に必要な知識やスキルを意識的に習得する機会が増えます。日々の業務をこなすだけでは得られにくい専門性や、リーダーシップ・課題解決力といった汎用スキルも、キャリアを見据えた学びを通して身につきます。スキルが向上すれば、業務の質が高まり、成果も出やすくなり、結果として評価や報酬にもつながります。また、自分の市場価値を高めることができ、社内だけでなく社外でも通用する力を蓄えることが可能です。こうした成長実感がモチベーション向上にも寄与し、働くことへの自信や意欲を持ち続ける土台となります。

キャリアの明確化

キャリア開発を進めることで、自分が将来どのような仕事に就きたいか、どのような生き方をしたいかといったビジョンが明確になります。これにより、目の前の業務の意味づけができ、日々の仕事にも主体性を持って取り組めるようになります。また、キャリアの方向性がはっきりすることで、必要なスキルや経験も具体的に認識でき、効率的な成長が可能になります。曖昧なまま働き続ける不安や迷いを減らすことができ、自己肯定感や将来への希望を持ちながらキャリアを築ける点は、従業員にとって大きなメリットです。キャリアの明確化は、働く上での満足度や継続意欲にも直結します。

04キャリア開発に取り組む際のポイント

キャリア開発への間違った取り組み方は、社員のモチベーションを低下させ、離職の原因となるリスクもあるため、注意が必要です。ここでは、キャリア開発に取り組む際の3つのポイントを解説します。

キャリア自律の考え方を取り入れる

キャリア自律とは、バブル経済崩壊後の長期にわたる経済低迷の中で取り上げられるようになってきた考え方で、自分自身でキャリアを積極的に管理し、自己成長に取り組むことを指します。自分自身が自分のキャリアに責任を持ち、自己決定をすることで、自己実現を目指すことができます。自己分析をおこなったり、自分自身のキャリアプランを考えるなど、多角的なアプローチを実施していくことでキャリア自律を実現し、キャリア開発につなげていくことができます。

社員の志向に応じたサポートをする

社員の属性や志向に応じたサポートをすることも重要なポイントです。例えば、新入社員とベテラン社員では、必要とするスキルや経験が異なり、企業が考えた一方的で一律の育成計画では、無駄な時間と労力がつぎ込まれることになるでしょう。そこで、社員一人ひとりの属性や役職、志向に合わせてキャリア開発を進めていく必要があります。

能力向上をサポートする環境を整える

近年、さまざまな企業で業務のデジタル化、オンライン化が進み、DXが推進されています。そのため、IT人材不足は大きな課題となっています。したがって、すでに優れたスキルを持っている人材を採用するのではなく、社員に新しいスキルや知識を身につけさせることで人材不足を解決する「リスキリング」に注目が集まっています。そのため、研修制度の充実化やキャリア面談の実施など、企業が社員の能力向上に向けてサポートする環境を整備するようになっています。社員それぞれがどのようなスキルを習得するべきかを確定させ、プログラムや学習コンテンツを企業側が選定し、福利厚生などの一環として、学習してもらう環境を整備していくことが企業には求められているのです。

キャリア開発しやすい人事制度や働き方を構築する

キャリア開発しやすい人事制度や働き方を構築するためにはジョブ型の働き方が効果的であるとされています。ジョブ型の働き方とは、個人の能力、業績、将来性などに応じて個々の社員に異なる処遇や機会を提供していくことです。これにより、社員一人ひとりがキャリアについて主体的に考えざるを得ないことになります。そのため、結果的に自律的なキャリア形成につながることができます。

エンゲージメントの高い環境をつくる

キャリア開発に取り組む際、エンゲージメントの高い環境を作ることは非常に重要です。エンゲージメントが高い職場では、社員が自分の仕事に対して情熱や責任感を持ち、会社の目標に対して積極的に貢献しようとする姿勢が育まれます。このような環境を作るためには、社員に自律性を持たせ、成長の機会を提供することが効果的です。具体的には、定期的なフィードバックや評価を通じて、社員が自分の進捗や課題を理解できるようにします。また、キャリアパスの明確化や、スキルアップのための研修制度の充実も重要です。さらに、社員の意見を反映した柔軟な働き方や、ワークライフバランスの確保もエンゲージメントを高める要素となります。こうした取り組みを通じて、社員の仕事へのモチベーションが向上し、組織全体の生産性向上にも繋がります。

05キャリア開発の具体的な方法

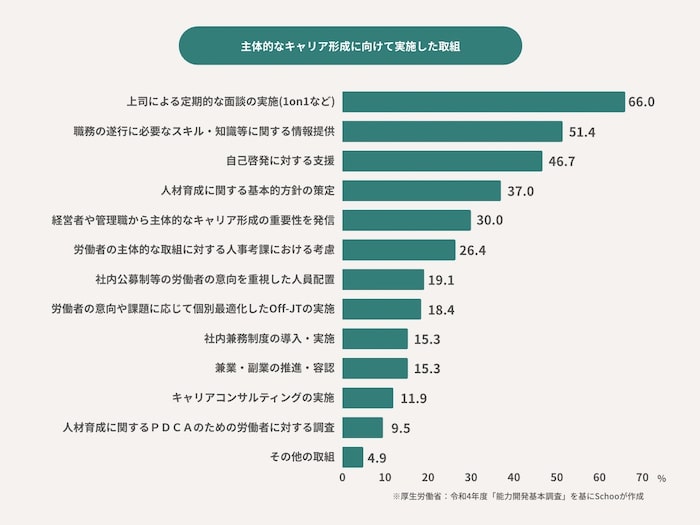

厚生労働省が実施した令和4年度「能力開発基本調査」によると、主体的なキャリア形成に向けて実施した取り組みとして最も多かったのは1on1を代表とする上司による定期的な面談が66%でした。

次いで、職務の遂行に必要なスキル・知識等に関する情報提供・自己啓発に対する支援・人材育成に関する基本的方針の策定といった、社員のスキルをどのように伸ばすかといった項目が上位に並んでいます。

この章では、キャリア開発の具体的な方法を紹介します。

1on1

キャリア開発において、1on1は非常に重要な役割を果たします。1on1の本質は対話です。1on1を、目標管理や業務連絡の時間として使ってしまう管理職も多く散見されますが、それではキャリア開発には繋がりません。

この誤った利用用途は、社員から答えを引き出そうとしてしまうことが要因です。「何がしたい?」・「どうなりたい?」のような答えを求めてしまうと、社員も「特にないです」としか答えることができず、最終的には「メンバーにWillがないので、特にキャリア形成について話すことがない」という状態になってしまいます。

そのため、1on1では答えを聞くのではなく、一緒に方向性を模索するというスタンスで取り組む必要があります。キャリアや業務に対しての悩みや課題を対話をすることで引き出し、メンバーの内発的動機を促すことにより、社員の主体的なキャリア形成を促進することができるのです。

研修

研修は社員のキャリアに必要なスキルや能力を伸ばすという意味で、キャリア開発における方法の1つとして挙げられます。

研修は実務に必要なスキルや知識を習得するという目的で基本的に利用されますが、考え方やマインドセットの変化を促すという目的でも利用されます。

特にキャリア開発という文脈では、キャリア研修を実施して、主体的なキャリア形成が必要な理由や、自身のキャリア観の内省を促進する企業が多いです。

自己啓発に対する支援

社員が主体的にキャリアを形成していくためには、主体的に学び・成長する環境を整えることが欠かせません。

キャリア自律の重要性が叫ばれる中で、自己啓発に対しての支援を充実させる企業も増えてきました。

特にeラーニングの導入、書籍購入制度、外部セミナーへの参加費用負担、資格取得の金銭的な支援などが自己啓発を促進する施策の代表例としてあります。この中でもeラーニングの導入は特に加速しており、あまり研修予算がない企業でも、研修をeラーニングで実施し、その延長で自己啓発としてもeラーニングを利用してもらうなどの工夫をしている企業が多くいます。

キャリア面談

キャリアについて話し合いができるキャリア面談を実施することも大切です。社員の悩みや不安を解決して、前向きにキャリアについて考える機会を与えることになります。上司やキャリアコンサルタントを通して実施されるキャリア面談により、企業側はキャリア開発への取り組み方やの直しや改善に繋げることもできるでしょう。

キャリアパスの提示

社員の望むキャリアについて確認したら、企業側はキャリアパスの提示をすることも大切です。社員は、所属する部署やその周辺のみの狭い範囲で自分の可能性を見ている場合があります。そこで、企業側がさまざまなキャリアプランを用意していることを伝えるなら、自身の可能性に気づき、必要とされるスキルや知識を取り入れることに積極的になると期待できます。

異動や配置に関する柔軟な制度の導入

人事異動や配置換えも、キャリア開発の方法と考えることができます。社員が自ら希望を申告する「自己申告制」、増員が必要とされる部署を公開して応募を促進する「社内公募制」、社員が自身の経験やスキルをアピールする「社内FA制」など、柔軟な制度の導入を検討できるかもしれません。

副業や兼業の推進

副業や兼業を推進して、本業以外の仕事にチャレンジするための支援を行う企業も増加傾向にあります。キャリアの多様性が本業に役立つケースもあり、キャリア開発のひとつの方法として効果を上げています。また、テレワークの導入により、子育てや介護と両立してキャリアを築けるよう支援することもできるでしょう。

リスキリング支援の仕組みの導入

リスキリング支援の仕組みは大きく2つ存在します。

- 1:教育・研修プログラム

- 2:キャリアアドバイス

ITスキルやマーケティングスキルなどの職種に特化したプログラム、オンライン学習サービスなどを導入し、リスキリングに必要なスキルや知識を身につけるための教育・研修プログラムを提供する企業が増えています。場合によっては、リスキリングに必要な費用を一部または全額支援する企業も存在します。また、キャリアアドバイスを通して、リスキリングの方向性や必要なスキルについてのアドバイスを実施し、社員の強みやキャリアの目標を踏まえて、どのようなリスキリングが必要かを相談することで社員のキャリア開発を手助けすることができるのです。

06キャリア開発に取り組む企業事例

厚生労働省は、「実践事例 変化する時代のキャリア開発の取組み」といった事例集を発表しています。

この章では、社員の主体的なキャリア形成を支援するために、各企業がどのようにキャリア開発として支援しているのかを厚生労働省の事例集をもとに紹介します。

オリンパス株式会社

オリンパス株式会社は、「自分で選ぶ学び」に注力しています。年次や昇格タイミング等を節目とした階層別研修を2022年度より原則廃止し、「スキルを獲得するためのトレーニング」として再整理しています。

新卒採用で入社した社員については入社1年目のみ全員参加の新卒研修が実施されますが、以後は手挙げ制の研修にして、社員の主体的な学習を促進しています。

この企業事例の特筆すべき点は、各研修の廃止に踏み切ったという点にあります。多くの企業では研修体系が組まれており、その研修を慣習的に継続しているという状態も見受けられます。

しかし、オリンパス株式会社はその慣習を断ち切り、社員が自らの意志を示さないと学びが享受できない仕組みに変更し、仕組みとして自分で学びを取りにいく主体性を社員に持ってもらえるような取り組みをしているのです。

▶︎参考:事例08|オリンパス株式会社(P.27)

KDDI株式会社

KDDI株式会社は、キャリア自律を促進するためにジョブ型人事制度を導入しています。それ以外にも、上司との1on1を月に1回、さらにキャリアに特化した面談を半年に1回実施し、本人の希望と会社の考えをなるべく一致させるように努めていたり、公募制度を通じて上司の承諾なく希望するポストに応募できたりするなど、キャリア自律の観点で様々な施策を同時並行で進めていることが特長です。

タレントマネジメントシステムで社員のキャリアプランを全社に公開し、部門側が社内の人材にアプローチするなど、自ら希望するキャリアを叶える仕組みや社内での人材マッチングを促進する仕組みも整備しています。

さらに、新入社員や管理職層向けの研修を除き、ほとんどの研修は手挙げ制で受講者を募っているというのも特筆すべき点でしょう。これらの施策が相まって、KDDI株式会社の社員は活発的に学習に取り組んでおり、DX人材を育成するために始まったKDDI DX Universityという企業内大学は常に定員をオーバーしている状況だそうです。

【関連記事】KDDIのSchoo活用事例

▶︎参考:事例12|KDDI株式会社(P.39)

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングス株式会社は、MYパーパスという社員それぞれのパーパスを重視したキャリア開発を推進しています。

MYパーパスが全ての人材戦略の土台となっているため、まずそれぞれの従業員がMYパーパスを持つことに重点をおいて様々な施策を実施しています。

例えば、従業員とその上司とでMYパーパスについて対話をする1on1を、業務に関する1on1とは別で定期的に運用し、各従業員が自身のMYパーパスを考えるきっかけを作っているのです。上司には、従業員がMYパーパスを持てるようサポートすること、会社のパーパスと各従業員のMYパーパスの重ね合わせ、会社の期待を示すことなどが期待されています。

それに対して会社からは、1on1を意味のあるものとするために、コーチングスキル取得のためのプログラムを役員から課長層まで、1on1を実施する役職者に対して提供するといった支援を行なっています。

▶︎参考:事例21|SOMPOホールディングス株式会社(P.66)

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社は、「学ぶ続けること」に重点をおいた施策を実施しています。そして、何を学ぶかは社員それぞれの意思に任せているという点が特筆すべき点です。その背景には、「与えられることを待つ」のではなく、「自分で考えて挑戦してほしい」という思いがあるとのことです。

会社は挑戦する機会を提供し、個人は自発的な挑戦による経験から学ぶことを促進すると同時に、学ぶ場の1つとして、研修や講座等を集めたオンライン活用プラットフォーム「ロートアカデミー」を設置しています。この学習プラットフォームをどのように活用するかは社員の判断に委ねられており、選抜型講座以外の多くの講座の受講に関しては個人が主体的に行っているようです。

また、社員に求める学びは必ずしも企業内での座学に限らないというのも、ロート製薬株式会社の特長です。兼業・複(副)業についても、「部門を超えた越境」「会社外での挑戦」「一個人として勝負しなければならない機会」であることから学びの1つとして位置付けています。

サントリーホールディングス

日本を代表する飲料メーカーのサントリーは、2010年から「キャリアサポート室」を設立してキャリアを考える機会づくりをするなど、様々な育成の仕組みづくりを行なっています。例えば、選抜層の社員に対して外部の優秀層との交流の場を設けており、とても刺激になったという声や今後のキャリア観が変わったり、自己啓発になったという声が参加者から上がっています。また、それ以外の人たちにも学びの選択肢を広げるための機会提供をしていくために、自社内の学びのプラットフォーム活用や、Schooの導入で学びのきっかけを提供する取り組みを実施しています。

【関連記事】サントリーホールディングスのSchoo活用事例

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07キャリア開発を支援|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。キャリア研修によるマインドセットの変革だけでなく、自律的な学習を通じて、社員の主体的なキャリア形成を支援することができます。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

キャリア開発に関するSchooの授業を紹介

データで考えるキャリアデザイン

「キャリアの選択肢を広げたい、もしくは維持し続けたい」「キャリアについて考えたいが何から手をつければいいのかわからない」と考えている方に向け、オープンになっている様々なデータを活用しながらキャリアをデザインする方法や考え方を学ぶコースです。全5回にわたって、自主的にキャリアデザインを描いていく上で必要な「①自分を知る」「②市場を知る」「③プロセスを知る」という視点で、キャリアデザインに関する知識を学ぶことができます。

-

ワンキャリア 経営企画部 Evangelist

ワンキャリア 経営企画部 Evangelist

1988年兵庫県生まれ。京都大学工学部卒業。就職活動中にリーマンショックを経験。メガバンクで企業再生やM&A関連の業務に従事したあと、IT広告、組織人事のコンサルティングなどの経験を経てワンキャリアに入社。現在は仕事選びの透明化と採用のDXを推進。「ONE CAREER PLUS」リリース後、キャリアの地図をつくるプロジェクトを推進。専門はパブリック・リレーションズ。

幸せに生きるための最新キャリア術

「目まぐるしく変化する現代に不安を抱えている、終身雇用崩壊と言われるがどのようにアクションを起こせばよいかわからない…など、キャリアに不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。この授業では、プロティアンキャリアの第一人者である法政大学教授のタナケン先生こと、田中研之輔さんをお迎えし、受講生のみなさんひとりひとりが幸せにキャリアを切り開いていくためのヒントを学ぶことができます。

-

博士(社会学) 法政大学キャリアデザイン学部 准教授

博士(社会学) 法政大学キャリアデザイン学部 准教授

一橋大学大学院(社会学)を経て、メルボルン大学・カリフォルニア大学バークレー校で、4年間客員研究員をつとめ、2008年3月末に帰国。2008年4月より現職。教育・研究活動の傍ら、グローバル人材育成・グローバルインターンシップの開発等の事業も手がける。ソフトバンクアカデミアにも外部一期生として在籍。一般社団法人 日本国際人材育成協会 特任理事。Global Career人材育成組織TTC代表アカデミックトレーナー兼ソーシャルメディアディレクター。

「組織のネコ」という働き方

組織に属していますがしっかり自分の意思を思っているので、上司の言われたことを言われたとおりそのまま引き受けるかは気分次第。自分の信念を持って会社に貢献できるように動ける「ネコ」という働き方はこれからの時代の新しい働き方の選択肢になるのではないでしょうか。この授業では、今の自分の働き方にモヤモヤしていたり違和感を感じている方に向けて、もしかしたら組織の「ネコ」という働き方が自分に忠実に自由に働ける仕事の進め方のヒントになるのでは...というポイントを凝縮してお伝えします。

-

楽天グループ株式会社 楽天大学学長

楽天グループ株式会社 楽天大学学長

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。シャープ株式会社を経て、創業期(社員約20 名)の楽天株式会社に入社。2000年に楽天市場出店者の学び合いの場「楽天大学」を設立、人にフォーカスした本質的・普遍的な商売のフレームワークを伝えつつ、出店者コミュニティの醸成を手がける。2007年に楽天で唯一のフェロー風正社員(兼業自由・勤怠自由の正社員)となり、2008年には自らの会社である仲山考材株式会社を設立、オンラインコミュニティ型の学習プログラムを提供する。2016〜2017年にかけて「横浜F・マリノス」とプロ契約、コーチ向け・ジュニアユース向けの育成プログラムを実施。20年にわたって数万社の中小・ベンチャー企業を見続け支援しながら、消耗戦に陥らない経営、共創マーケティング、指示命令のない自律自走型の組織文化・チームづくり、長続きするコミュニティづくり、人が育ちやすい環境のつくり方、夢中で仕事を遊ぶような働き方を探求している。「子どもが憧れる、夢中で仕事する大人」を増やすことがミッション。「仕事を遊ぼう」がモットー。

08まとめ

企業としてキャリア開発に取り組むメリットや具体的な方法について、企業事例とともにまとめました。自律した人材の育成は、変化の激しい現代社会にあって、企業が成長するために重要な課題となっています。今一度、自社のキャリア開発プランを見直して、継続的な取り組みを行っていくことが大切だと言えるでしょう。

▼【無料】人的資本を最大化するキャリアオーナーシップ型組織のつくり方|ウェビナー見逃し配信中

自律的な組織を作るうえで重要なキャリアオーナーシップについてのウェビナーアーカイブです。社員のキャリア形成について悩んでいる方、社員の自律性の低さに課題を感じる方、人的資本を最大化するためのキャリアオーナーシップ型組織の作り方をお話します。

-

登壇者:田中 研之輔 様法政大学キャリアデザイン学部 教授

一橋大学大学院(社会学)を経て、メルボルン大学・カリフォルニア大学バークレー校で、4年間客員研究員をつとめ、2008年3月末に帰国。2008年4月より現職。教育・研究活動の傍ら、グローバル人材育成・グローバルインターンシップの開発等の事業も手がける。ソフトバンクアカデミアにも外部一期生として在籍。一般社団法人 日本国際人材育成協会 特任理事。Global Career人材育成組織TTC代表アカデミックトレーナー兼ソーシャルメディアディレクター。