花王株式会社様では「豊かな共生世界の実現」というパーパスを掲げ、人財育成に取り組まれています。戦略実現に向けた施策のひとつ「DXアドベンチャープログラム」において、全社員がSchooを活用して学習しています。DXスキルを習得するにあたり、「DXスキル診断」でデジタル領域に関する自分の強み・弱みを認識したうえで、Schooで基礎知識を学習し、自律的な学習を推進していくという取り組みです。

DXアドベンチャープログラムの企画・運営を担当している、人財戦略部門 キャリア開発部長の森信子さん、同部の山本愛さん、DX戦略部門 全社DX推進部長の内山徹也さん、同部の吉岡光司さんに、Schooを活用したDX人財育成の取り組みや効果、今後の展望について話を伺いました。

・中期経営計画「K27」において「社員活力の最大化」を実現するにあたり、DX人財育成が必要だった

・目指す姿を実現するために、従来の画一的な人財育成の取り組みがフィットしなくなっていた

・多様な人財へ公平な学習機会を提供するために、豊富なコンテンツを有する学習プラットフォームが必要だった

・社員がもつデジタルスキルに個人差があるため、「DXスキル診断」を通じて各自の強みや課題を把握した上でデジタルスキルを学べる点が有益だった

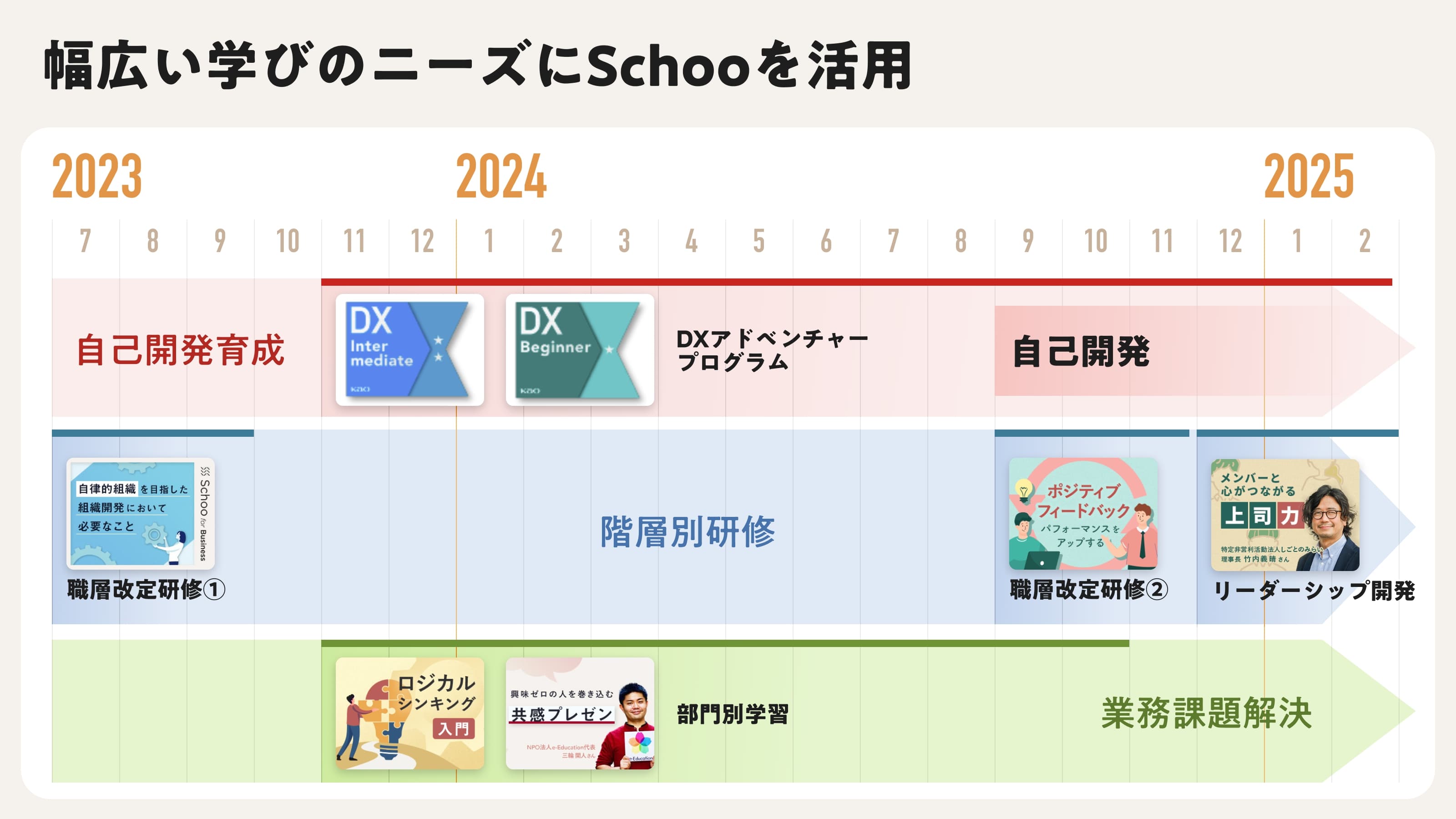

・DX人財育成施策「DXアドベンチャープログラム」において、基礎知識を習得するためにSchooを全社員に導入した

・修了者のうち一定条件を満たした希望者はSchooで継続学習できることとし、意欲ある人財へのさらなる学習機会を提供している

・14,000人を超える社員が「DXアドベンチャープログラム」の最初のレベルであるDX Beginnerを修了

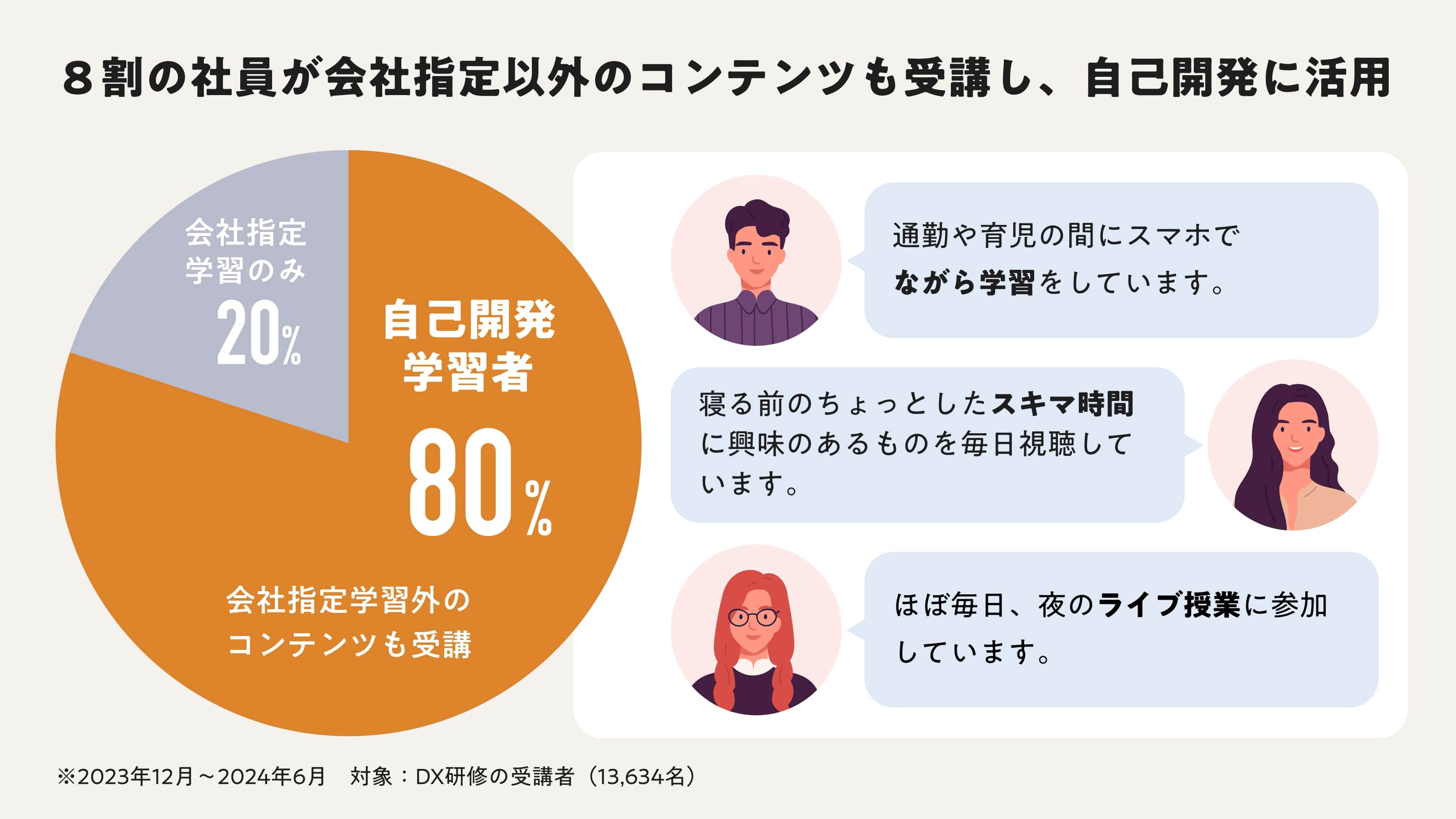

・SchooでDX学習をしている社員の8割は、会社の規定コンテンツだけでなく幅広いコンテンツで自ら学習しており、成長意欲を感じている

・企画者としては、今回のDX人財育成のような新しく大規模な取り組みこそ、DXが不可欠であると実感した

森信子さん(以下、森):当社の中期経営計画「K27」において、基本方針のひとつに「社員活力の最大化」を掲げています。社員の活力を最大限に引き出すことで、創造と革新を起こし、モノづくりを進化させていこうという方針です。

その実現に向け、「公平・絶対・多様自律」という人財開発の基本方針を定めています。多様な社員に公平に機会を提供したうえで、アグレッシブな意欲ある人財にさらなる成長の機会を設けるという考え方です。

こうした背景があり、人財育成施策の観点では、全社一律の研修制度がフィットしなくなったという新たな課題が生じました。国内グループ全体で27,000人を超える多様な人財へ多様な学びを提供するためには、画一的な研修ではなく、コンテンツが豊富に揃う学習プラットフォームが必要だと考えていたのです。そこで、数ある動画学習サービスの中でも8,500本以上のコンテンツがあるSchooをマネジメント/プロフェッショナル職研修で導入しました。

同時期に、「社員活力の最大化」実現に向け、DXによる業務の高度化を目指してDX人財育成に取り組む話がDX戦略部門からあり、検討を進めることになったのです。

内山徹也さん(以下、内山):花王が考えるDXは「創造的破壊活動」です。運営体制、意思決定、モノづくり、顧客接点などあらゆる観点でデジタル技術を用いて再設計し、「グローバル・シャープトップ企業」へ変革するという方針です。

この企業変革を実現するためには、特定の人財だけでなく、全社員が最低限のデジタルリテラシーをもたなければなりません。各現場にDXが根付きませんし、専門用語を交えた会話もできないからです。そこで、人財戦略部門と協働して「DXアドベンチャープログラム」を立ち上げるに至りました。

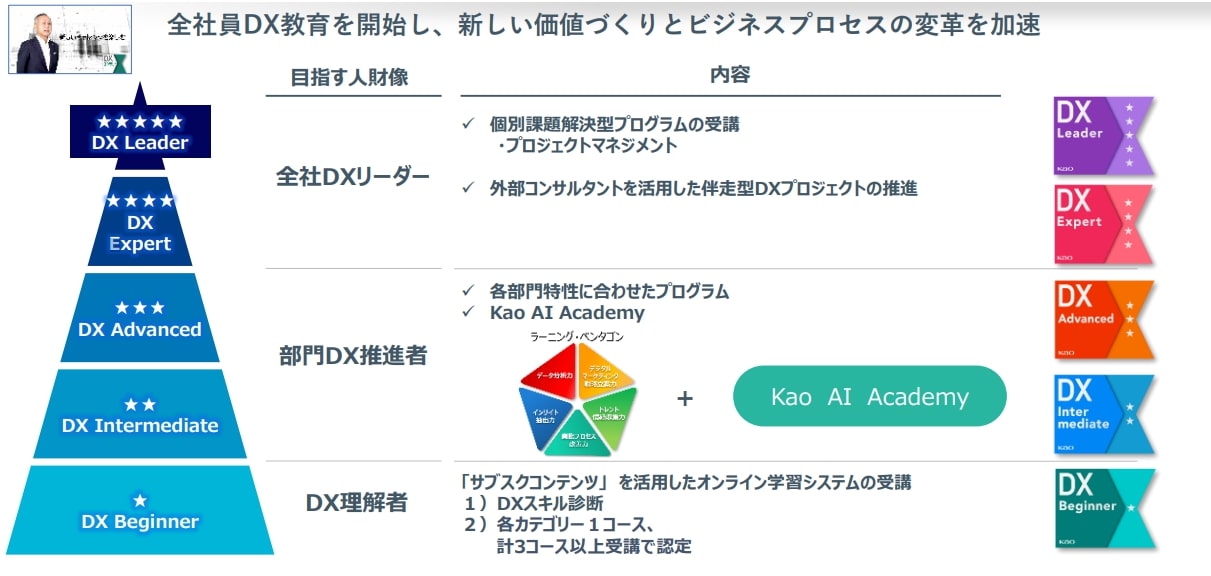

内山:DXアドベンチャープログラムでは5つのレベルを定義し、各レベルで目指す人財像と学習コンテンツを設けました。花王におけるDX人財とは、デジタルスキルとトランスフォーメーションスキルの両方をもつ人財です。5段階でレベルが上に行くほど、トランスフォーメーションスキルの比重が大きくなり、企業変革をリードすることが期待されるという考え方です。

社員がもつデジタルスキルは人によって様々であるため、全社員が一律の学習をするのではなく、一人ひとりのスキルレベルや業務内容に合わせて学べることが必要でした。そこで、多くのコンテンツがあり、自分に最適な内容を学べるSchooを採用したのです。

Schooを導入しているのは、DXアドベンチャープログラムのうちレベル1〜2にあたるDX BeginnerとDX Intermediateです。DX Beginnerは共通の基礎知識を学ぶ内容で、全社員必須で学習します。その次のDX Intermediateは、部門特性に応じた内容を学ぶものです。各部門やグループ各社の人事とDX担当者が協力して自部門の業務に関連するコンテンツをコース化し、社員は所属部門のコースを受講します。

受講者は学習前に「DXスキル診断」を受け、自分がもっているスキルと足りないスキルを認識したうえで、自分に最適なコンテンツを学びます。スキルアップするうえで自分の立ち位置を知るのは重要だと思っていたので、「DXスキル診断」はありがたいサービスでした。

吉岡光司さん(以下、吉岡):DX Beginnerは約14,000人が受講を終え、その次のレベルであるDX Intermediateも約8,300人が受講済という状況です。

内山:仕事と両立しながら時間を作って学んでいるのに、多くの社員が順調に学習を進めてくれているのは素晴らしいと思っています。

各レベルの修了者にはデジタル証明書「オープンバッジ」を発行することで学ぶモチベーションが高まったと思いますし、人財戦略部門からの受講促進メールも効果を発揮していました。

森:山本をはじめ、人財戦略部門のメンバーは熱心に受講者とコミュニケーションを取ってくれていました。学習のリマインドや、効果的な学習方法の紹介メールを配信すると通常の2〜5倍ほどのアクセスがあり、こうした働きかけで学習を促進できていることを実感しています。

森:たくさんのポジティブな感想が集まっています。「入社して間もない自分にも、自由に学べる機会をいただけて嬉しかった」「SP(定年後再雇用)にもこのような機会があるのはありがたい。学び続けることに年齢は関係ないと感じた」といった声を耳にすると、社内に「公平な学習」の意識が浸透しつつあることを感じます。

同時に、幅広い分野を学ぼうとする動きも見られました。Schooで学んだ社員の8割は指定コンテンツ以外も視聴しており、自己開発(自分自身のスキルアップ)を行っていたのです。

山本愛さん(以下、山本):DX Intermediate修了後も、Schooで継続学習する社員も多くいます。本プログラムでは、DX Intermediate受講者のうち学習開始1か月の学習時間が30分を超えた社員は、希望があればSchooを継続利用できる方針にしました。逆に、学習時間が30分に満たない社員のIDは、2か月経過時点で削除する厳しい運用をしています。

すると、DX Intermediate修了者の4割弱が継続学習を希望したのです。数千人単位の社員が自らスキルアップする行動を取っていることは、大きな変化だと思います。

また、「DXスキル診断」によって自分の強みや弱みを認識したうえで、学習の指針に基づいて学ぶことの有意義さも感じました。スキルアップのために学習したくとも、何を学べばよいかわからないことが障壁になるケースもあると思います。DXスキル診断で自分の強みや弱みを可視化してから、我々が用意した最低限の必須コースから学び始めるという仕組みは、取り入れてよかった点です。多様性や自由度、自律的に学ぶ要素を担保しつつ、ある程度のガイドを示していくのがベストだと感じました。

内山:新しく大規模な取り組みは、デジタルを活用しながら、部門を超えて向き合わなければ実現できないと感じました。まさに我々自身がDXを実感したのです。

プログラムの受講管理にしても、人財戦略部門がもつ人事マスタを活用し、情報システム部門で履歴を管理し、DX部門がデータを取りまとめて推進するというデータ連携体制を組めました。

吉岡:部門間連携で実現できた施策の一例として、人事マスタと学習履歴のデータを紐付けてDX戦略部門が開発した「修了アプリ」があります。このアプリには受講者画面と管理画面があり、受講者は自分の学習状況が把握でき、人財戦略部門や各部門の推進者は管理画面で社員の学習状況が見られます。

森:「修了アプリ」は社員に好評です。各部門の推進者は誰をいつフォローすべきかがわかりやすく、学び続ける社員が多くいることの大きな要因になっていると感じます。

また、Schooの支援体制にも感謝しています。学習を促進する施策を一緒に考えていただいたことに加え、厚生労働省の人材開発支援助成金を申請するためのフォローもいただいたのです。申請にあたっては膨大な種類の書類を作らなくてはならなかったのですが、Schooの支援のおかげで無事に助成金が支給見込みとなり、ありがたく思っています。

森:今回の取り組みを通して、花王の社員の多様性を改めて感じました。人財戦略部門としては改めて、その多様性に応えていかなければならないという課題感をもっています。多様性の時代において、全社員にとってパーフェクトな人事のあり方はないとは思うものの、さまざまな人事施策を進化させていきたいと思います。

山本:社員の職場や勤務形態が多様なだけでなく、悩みごとや目指すキャリア、獲得したい知識も多様化してきています。この多様性や自律性を支えていくために、人財育成においては、今後も一人ひとりの強みや弱みに合わせた学習機会を公平に提供していきたいと考えています。

20万人のビジネスマンに支持された楽しく学べるeラーニングSchoo(スクー)

資料では管理機能や動画コンテンツ一覧、導入事例、ご利用料金などをご紹介しております。

デモアカウントの発行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。