ニッポンレンタカーサービス株式会社様は、全国537ヵ所のネットワークを展開するニッポンレンタカーグループの中核会社として、マーケティングやシステムの開発、旅行会社や大手企業への営業活動などを展開されています。

評価制度と連動した必須研修や手挙げ式の自律学習を行い、社員が主体的に学ぶための土台づくりを行っている、人事部人事課の原さんにお話を伺いました。

・研修についてやらされ感があった

・評価制度における求められる役割と研修の内容にズレが生じていた

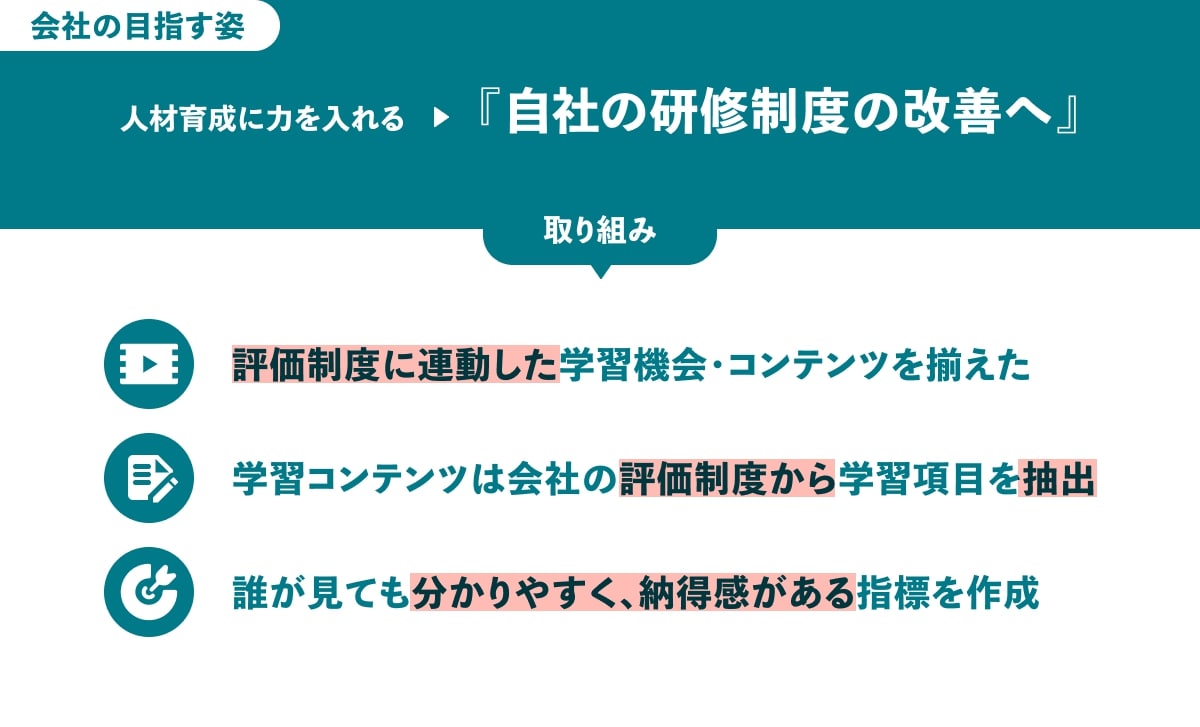

・会社からの人材育成に力を入れるメッセージを受け、自社の研修制度の改善が必要になったから

・評価制度に連動した学習機会と、コンテンツを揃えるため

・年間10時間を受講の目安とした、階層別の必須研修

・希望者は申請をして自由に好きな授業を受講できる自律学習

・各階層での学ぶべきことが明確になった

・以前より受講者の学習意欲が向上した

原さん:私も元々は営業をやっていたので、必須研修に対して、会社から言われてやっているという受け身な社員が多いという課題を感じていました。また、各階層における実際の評価制度と研修内容が合致しておらず、学習意欲が高まらないという課題もありました。

原さん:会社の重点施策として「人材育成」が掲げられたことがきっかけです。 改めて研修制度について検討したところ、まだまだ改善していける部分があることに気づき、スクーを活用した研修の実施を決定しました。

原さん:1つ目は評価制度に連動したコンテンツをそろえるということです。自身の評価のされ方や、求められる役割を理解できていないため、研修にやらされ感が出てしまうと考えました。弊社の評価制度は抽象的な表現も多く、特に若手社員などは難しく感じるところがあったのかなと思っています。

そのため、研修を見直すにあたって、評価制度を具体化することに力を入れました。学習項目を明確化することでどのような意味合いがあって学んでいくのかを理解してもらうという目的で取り組みました。

2つ目は、目線合わせです。研修について発信を行うと、現場から「これってやる意味あるの?」というような反応が返ってくるのはよくある話だと思います。なぜやるのか、なぜこれを学んで欲しいのかという目的や理由についての発信ができていなかったので、会社のメッセージとしてしっかりと浸透させていくことが大切だと考えました。

原さん:昨年度からスクーを利用していましたが、2年目となる2024年度から運用ルールの変更を行いました。

以前はスポットで必要な研修を行うという利用方法でした。現在は対象者を絞った階層別の必須研修を行っています。年間10時間を受講の目安として、就業時間内の受講も可としています。

受講終了後には研修レポートとして、各講座で何を学んだのか、実際の業務にどう活かしていくのかなどを記載した報告書を提出してもらっています。

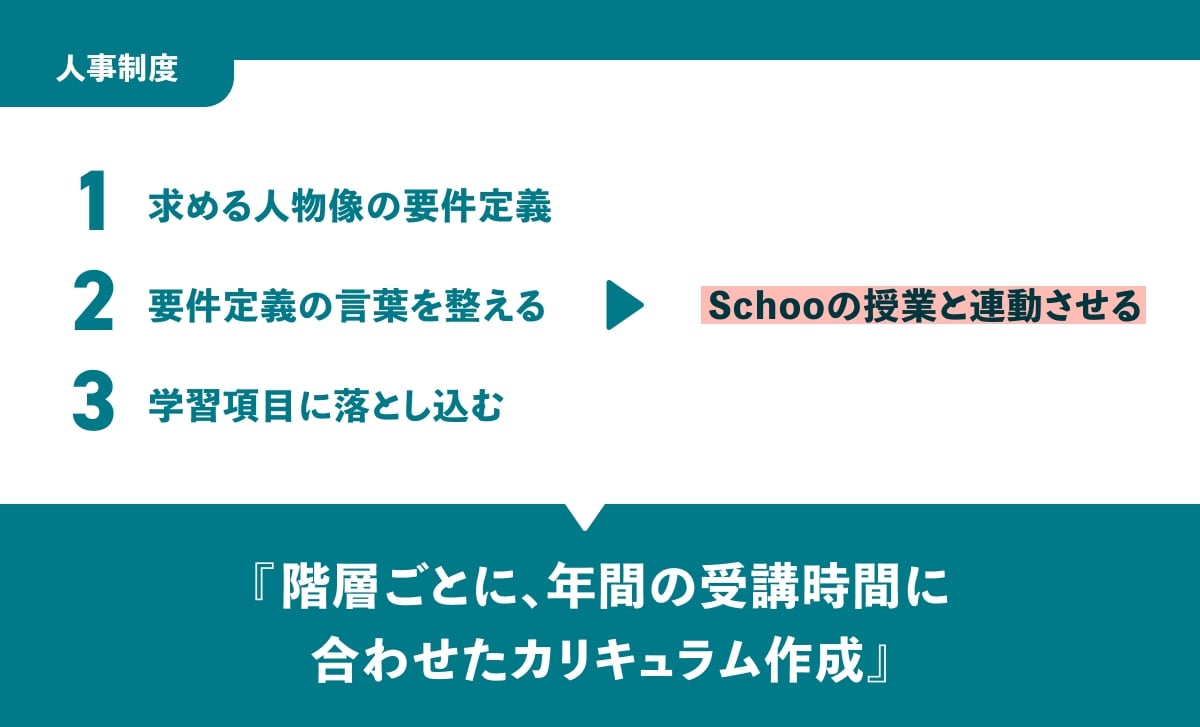

原さん:まずは人事制度から求める人物像の要件定義を行いました。そこから学習して欲しい項目を具体化していきました。

その後、学習項目とスクーの授業を連動させることで、階層ごとに年間の受講時間に合わせたカリキュラムを作っていくという形で研修の内容を考えていきました。

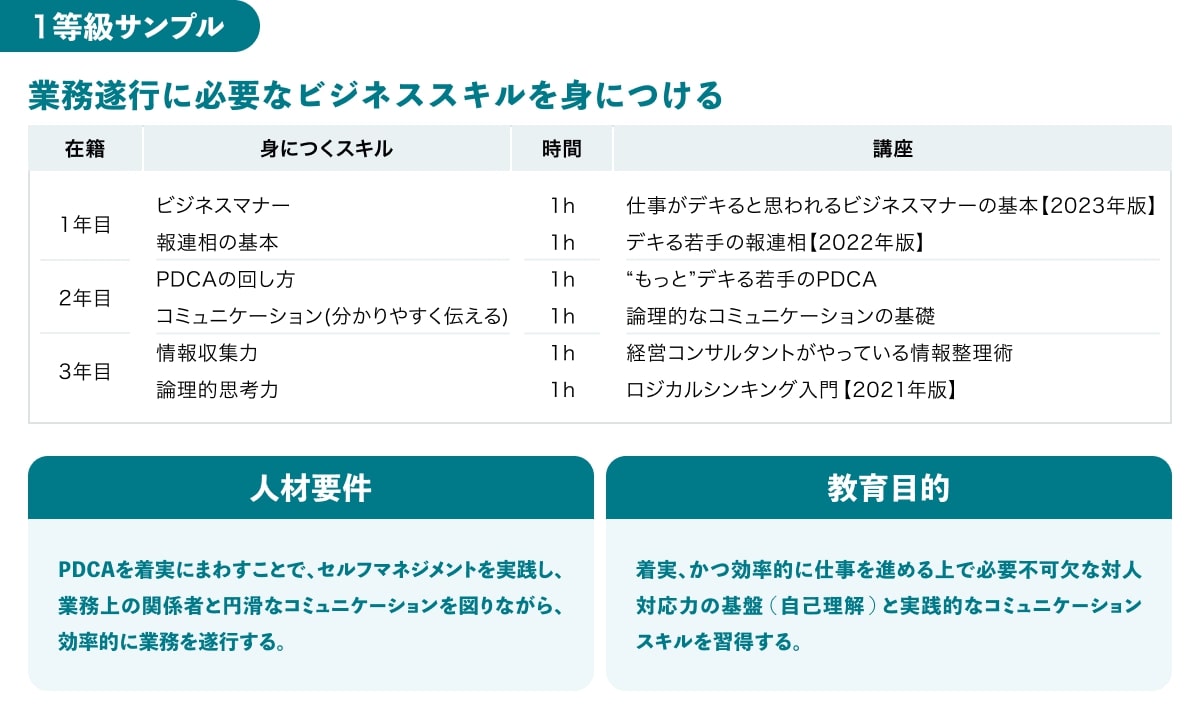

例として、若手社員はまず「業務遂行に必要な基本的ビジネススキルの習得」が1番大切な部分なので、それらのスキルを細分化していきました。例えば、ビジネスマナーや報連相、基本的なPDCAなどです。細分化したスキルにスクーの授業を連動させて、受講してもらうという形にしていました。

スクーの受講は昇格のタイミングで必要条件としているので、「このスクーの講座を受けないと昇格できません」というルールで運用をしています。

原さん:昇格時の必須研修以外に、常にスクーのアカウントを誰でも使えるように解放しておいて、希望者に申請をしてもらって受講できるよう環境を整えています。なので必須研修と自律学習の2軸で運用をしています。

自律学習は「本当に何を受けてもらってもいいですよ」という形にしています。弊社は企画職が強い会社なので、マーケティングを学びたいと申請をしてくる社員などが増えてきていますね。

原さん:大切にしたのは、受講者や上長に対して、求める人物要件や教育の目的について展開するという点です。それによって会社としてのメッセージを浸透させるよう努めました。

今回かなり細かく、受講者に「何でやってもらいたいのか」というメッセージを出していったんです。結果的に、受講者の意欲にかなり繋がるという実感を得ることができました。

またとにかくわかりやすく、取り組みやすくした点もポイントです。

例えば管理職になると、マネジメントが必要スキルになりますが、マネジメント1つとっても業務のマネジメントや人のマネジメントなど様々な種類が出てきます。

業務のマネジメントであれば、業務改善やPDCAなどさらに細かくしていくことができると思います。このように具体的にしていくことによって、受講者それぞれが何を学べば良いのかを明確にする、ということに非常に力を入れました。

原さん:特に気をつけた点は2点です。

1つ目は、「この階層の方はこれを学んでもらう必要がある」ということを、導入前にしっかりと所属長、あとは実際の受講者という順番で、事前に連携を行ったことです。

それによって上司の理解を得ることができ、業務時間中でも気まずい思いをすることなく、研修を受講できるという環境作りにつながったと思います。

2つ目は、やはり無理のない範囲でやるということが大切かなと思っています。今回、1年間での受講時間の目安を10時間としたことで、少し時間を見つけて取り組めるようなボリュームになり学びのハードルを下げることができました。

原さん:今後取り組んでいきたいことは、全国のグループ会社に対する幅広い研修です。弊社単体では従業員数は約270名ですが全国には約5700名の従業員がおります。グループ全体で主体的に学ぶ風土を作っていきたいと考えています。

また育成に対する私の個人的な思いとしては、将来的に社員一人ひとりがスクーや様々なコンテンツを辞書のように活用し、わからないことは調べ、必要に応じて勉強をしていくような主体的な学びの風土を作っていきたいなと考えています。

なかなかすぐに変わることは難しいですが、徐々に土台を作っている最中です。少しずつレベルを上げていくことで、研修そして学習自体にも慣れてもらうところから始めています。

学びの目的や会社としてのメッセージを浸透させ、各階層に必要な役割やスキルを明確化することで、主体的に勉強をしてもらうような仕組み作りをしていきたいです。

20万人のビジネスマンに支持された楽しく学べるeラーニングSchoo(スクー)

資料では管理機能や動画コンテンツ一覧、導入事例、ご利用料金などをご紹介しております。

デモアカウントの発行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。