キリンホールディングス株式会社様では、「人財が育ち、人財で勝つ会社」という人財戦略を掲げ、すべての社員が「自律した個」として成長できるよう取り組んでいます。その一環として、若手社員向けに「わくプロ大学」、30歳程度の社員向けに「キリンみらいパレット」という2つの学習コミュニティを2024年に立ち上げました。そして2025年の第2期からは、両コミュニティを統合し、学び合いを通じて自分の可能性とキリンの未来を広げる“新たな形”へとアップデート。社員の主体性を育み、部門・年次を越えた学びの循環が生まれています。

どのような課題と向き合い、コミュニティラーニングの実践に挑まれたのか。人財戦略部人財開発担当成長支援チームリーダーの浅井隆平さん、同部の吉村友美子さん、吉留里乃さんに、自律的なキャリア形成に向けた若手成長支援の取り組みや成果、今後の展望について話をうかがいました。

・従来の階層別の画一的研修では、多様化する価値観や専門性を持つ若手社員に合わなくなっていた

・自律的なキャリア形成の必要性は理解していても実践できている社員が限定的だった

・多様な領域の学びを提供し、社員が自ら選択して習得できる仕組みを構築したかった

・一律の研修提供ではなく、チームで学び合う環境を通じてスキル習得に加えて多様な価値観や視点を獲得させたかった

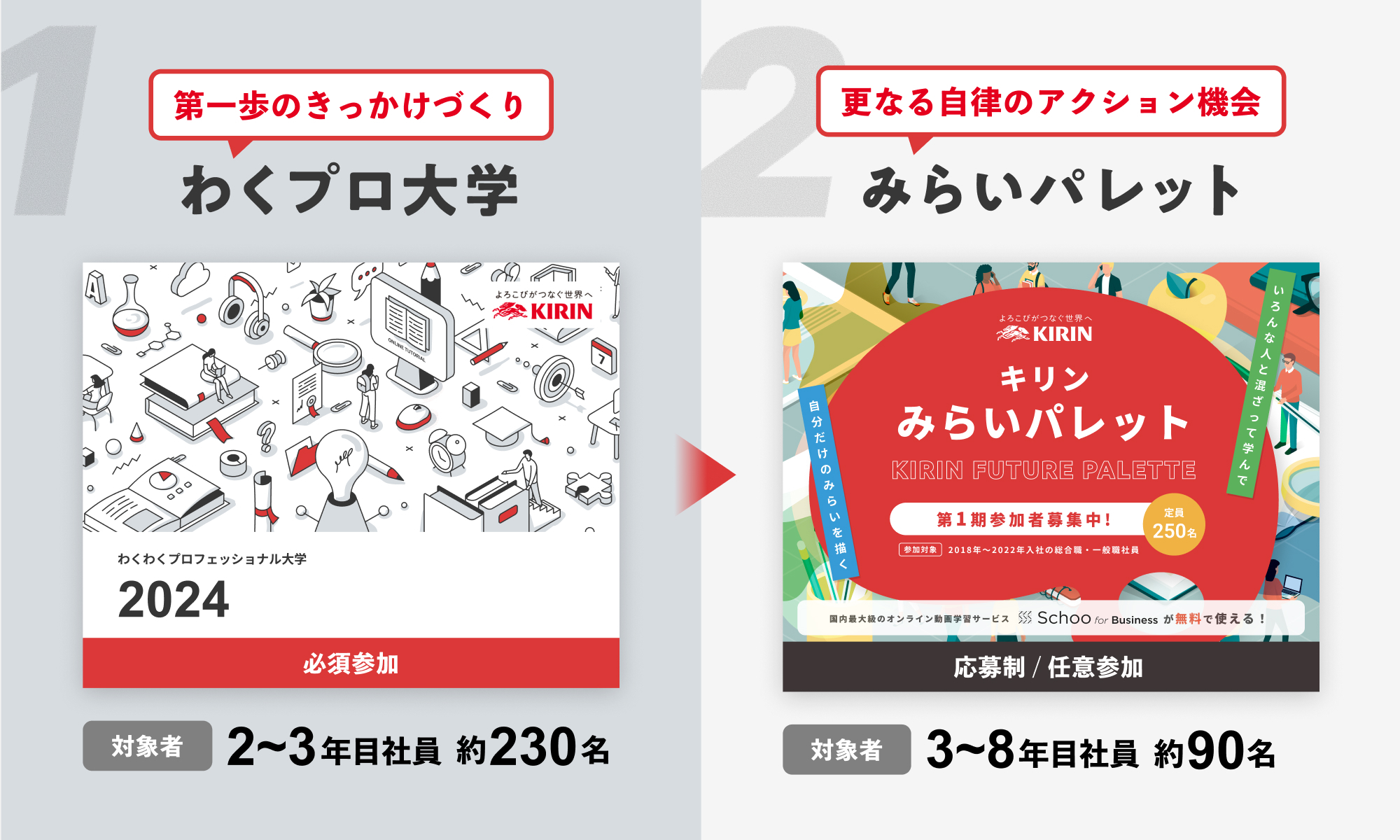

・「わくプロ大学」では、入社2〜3年目社員がキャリアアンカー診断をもとに4つの学習ゼミから必要な学びを選択し、半年間チームで学習

・「キリンみらいパレット」では、3〜8年目の若手・中堅社員が公募で参加し、部署や年次を超えた交流を通じて視野を広げる

・学習者の約90%が学んだことを実践につなげている

・自身の視野が広がり、新たな気づきを得る社員が増加

・職種や年次を超えた、「他部署であっても相談できる関係性」が構築された

・自律・学びの習慣化に繋がった(毎月の一人当たりのSchoo平均視聴時間・受講率共に増加)

・自己理解、キャリアイメージの明確化に関するスコアが向上した

浅井さん: キリングループが目指す姿として、私たちは「食から医にわたる領域で価値を創造して、世界のCSV先進企業となる」ことを掲げています。CSVとはCreating Shared Value(共有価値の創造)の略。経済価値と社会価値を両立しながら、新しいイノベーションを次々と起こし、社会課題を解決していくことを目指してきました。

実はキリンは今、私が22年前に入社したときとは、まったく違う経営環境になっています。キリンというと「キリンビール」のイメージが強いかもしれませんが、40年以上前から医療分野も手がけており、今ではヘルスサイエンス領域という新たな事業領域に挑戦しています。「iMUSE(イミューズ)」のプラズマ乳酸菌のような免疫を維持する素材を使った商品も提供しており、人が生まれてからライフステージごとに、さまざまな場面で寄り添えるサービスを提供できるよう、事業ポートフォリオを変革し、挑戦しているところです。

こうした背景によって、人財ポートフォリオも大きな転換点を迎えています。ビール、飲料、医薬など異なる事業出身者が集まってヘルスサイエンス事業を推進していくためには、多様な視点や価値観を持って事業に臨む必要があるのです。

浅井さん: 私たちが大切にしている人事の基本理念は「人間性の尊重」です。会社としては、無限の可能性を持って自ら成長し発展し続けようとする従業員一人ひとりの努力と個性を尊重し、完全燃焼できる場を積極的につくっていく。従業員には「自律した個であること」を求める。自らのキャリアを主体的に描いて、日々努力を継続することが必要だと考えています。

同時に、会社はそんな自律した個を尊重し、成長を支援していきたい。会社は人の集まりであり、人の自律成長こそが経営戦略の実現に不可欠だという強い思いがあります。その思いを込めて、「人材」ではなく「財産」としての「人財」という表現を使っています。

吉村さん: 若手成長支援においても、「自律した個であること」を軸として大切にしています。特に2024年から大きく取り組みを変更し、「キャリア自律」を基点にした成長支援へと方針を転換しました。

今までは階層別に、例えば2年目はクリティカルシンキングを学ぶなど、一律で決めた内容を順番に学んでもらうスタイルでした。しかし、現在は就業形態も多様化し、価値観も多様化しています。そこで、それぞれが必要と考える経験や学びを自分で考えて選択していける環境づくりへとシフトする必要性が出てきたのです。

人事はあくまでもきっかけづくりや環境を用意する役割に徹し、何を学ぶかは本人たちが選択するという形に変わってきています。

浅井さん: 大胆な変革を推進し始めたのは、3年ほど前からです。従来の階層別研修をほとんど撤廃し、特に若手に向けた研修を大きく変えました。 ひとりの社員が専門性を高めて目の前の業務で成果を出すことも大事ですが、生産部門、マーケティング部門、営業部門などさまざまな部門が協力してひとつの商品を生み出していくのが私たちの仕事の進め方の基本なんです。だからこそ、チームで価値創造していくことをコンセプトに置き、専門性と多様性を成長のドライバーとしています。新しい価値をたくさん生み出すためには、多様な価値観と視点を持った人財が必要です。自分の専門性を軸として持ちつつ、多様な視点を備えた人財同士が共にイノベーションを創出し、織りなしていくことが大切だと考えています。

吉村さん: 若手成長実感アンケートの結果から、自律的なキャリア形成の実践度が低いことが明らかになりました。「必要性の理解」はしているのに「実践」まで至っていない状況だったんです。そこで、「From-To」の考え方で大きく方針転換することにしました。

それまでは「グループ経営人財の輩出に向けた早期育成」を目的としていましたが、まずは、「自己成長サイクルを加速させ、早期に自律した個となるため」という目的に変更。育成方針も「事業を軸とした育成」「人は仕事を通じて成長する」という考え方から、「キャリア自律を起点とした成長支援」へと転換しました。

目指す姿も、「現業を自分事化している」「目的起点での考える力・癖が定着している」から、「必要な経験や学びを自ら選択しキャリア形成を実践している」に変え、施策面では「社会人基礎スタンス」や「クリティカルシンキング」などの一律研修から、「自律的なキャリア形成へ向けた主体性(成長意欲)醸成のきっかけ、仕組み作り」へと一新していったんです。

吉留さん: 私たちが掲げるコンセプトは「自分らしいキャリアづくり」です。これまでは昇格・異動・教育の機会は、基本的に会社から与えられるものでした。これからは、さまざまな仕事(昇格・異動・教育を含む)に、自分が手を挙げて挑戦していく形へと変わっていきます。キャリアに対して受け身ではなく、自分自身でキャリアをデザインする考え方へのシフトを目指しています。

吉村さん: 「わくプロ大学」は、早期に自律した個になってほしいという思いと、主体性や成長意欲を醸成するきっかけづくりを目的にスタートしました。そのコミュニティには大きく二つのポイントを置いています。

一つ目は、一律の学びの提供ではなく、各自が主体的に学びを選択して自分に必要な学びを取得すること。二つ目は、多様なメンバーが集まることで、視点や価値観の違いから学びを得て、自分の考え方や視野を広げるきっかけにすることです。

具体的には、まず自分のキャリアアンカー診断を参考に、4つの学習ゼミ(「アドベンチャーゼミ」「クリエイティブゼミ」「プロフェッショナルゼミ」「ワークハックゼミ」)から自分に合ったものを選びます。選んだカテゴリごとにチームを編成しますが、各階層で分けず、入社年次もシャッフルします。チームごとに半年間のゴールと計画表を作成し、中間と最終で共有会を行いました。

吉留さん: 「キリンみらいパレット」は手上げ制で、自分自身の価値観や興味分野を理解することを第一歩とし、設計しています。2年目から8年目くらい、30歳程度までの方を対象にしたコミュニティでした。名称に込めた思いは、いろんな色がこう混ざり合って、また新しいものが生まれていくイメージです。

年次や部署を超えて他者から刺激を受けることで、自分の価値観を再認識したり、目の前の業務をする中で経験だけでは得られないことを学んだり、ひとりだけでは得られない気づきを得ることを狙いとしています。実際、参加者からは「取り組んでいる仕事や会社が違っても、キャリアの部分で悩んでいることは共通する部分がある」という声もありました。

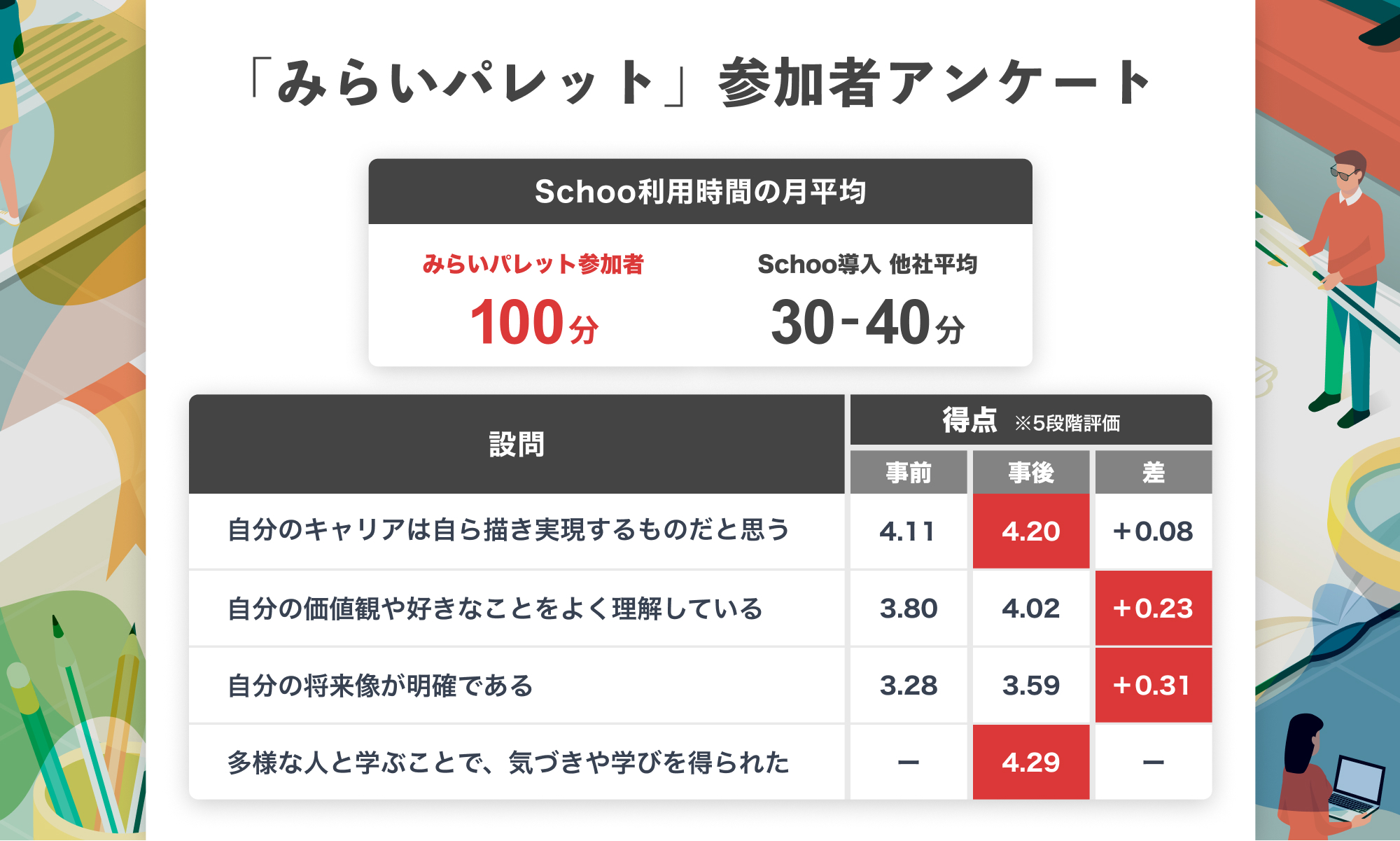

さらに、参加者に向けて実施した事後アンケート結果からも、「キリンみらいパレット」が社員のキャリア観や学びに対して大きな影響を与えていることが明らかになっています。

特に、「将来どんな自分になりたいかが明確になった」「自分は何が好きで、どんな価値観を持っているのか、よく理解している」といった設問では、実施前後で大きなスコアの向上が見られ、自分自身への理解やキャリアイメージの明確化が進んだことがわかります(No.3:+0.31 / No.2:+0.23)。また、「さまざまな世代や職種の人たちと一緒に学ぶことで、気づきや学びが得られたか」という問いには、平均4.29点と最も高い満足度を示しており、部署・年次を越えたコミュニティラーニングの意義が裏付けられています。

学習習慣の定着にも効果が現れており、Schooの利用時間は月平均100分と、他社平均(30〜40分 ※スクー利用企業平均)を大きく上回る結果となりました。参加者からは「学び始めるきっかけになった」「異なる事業会社の人と学び、視野が広がった」などの声も多く寄せられ、同じ悩みを共有できる仲間との出会いが、学びの定着を支えていることが伺えます。

一方で、主体性の醸成については運営上の課題も見えてきました。わくプロ大学では全員必須参加ゆえに個々のモチベーション差が顕著に表れ、また応募制のみらいパレットでは不参加者へのアプローチが難しいといった点です。施策の効果測定や評価方法についても、さらなる工夫が求められていました。

こうした課題を踏まえ、2025年の第2期からは大きく3つのアップデートを行いました。

まず、目的意義の伝え方を見直し、従来の「キャリア自律を促すこと」から、「学び合いをきっかけに自分の可能性とキリンの未来を広げよう」というメッセージへ刷新しました。次に、主体性向上への工夫として、必要に応じて事務局がガイドや声かけを行い、行動を後押しする体制を整えました。さらに、学び合いの活性化に向けて「わくプロ大学」と「みらいパレット」を統合し、年次・所属・職種を越えた多様な人材が一堂に学び合う越境型コミュニティへと進化させました。

これらの変化により、社員一人ひとりが自らの成長を実感しながら学び合う文化が、より強く根づき始めています。

浅井さん: 提供側としても斬新な取り組みだと感じています。従来は外部講師を招いてメソッドを提供したり、研修の目的に沿ったカリキュラムを私たちがつくって提供するスタイルでした。今回は参加者自身がカリキュラムからつくっていく形式で、私たちはあくまで俯瞰してサポートする立場です。最初はどうなるだろうかと思いましたが、現在の課題感や時代に合った取り組みになっていると実感しています。

吉村さん: 若手の成長実感アンケート結果では、自律的なキャリア形成の必要性について理解している人は74.4%いるのですが、実践できているのは35.7%にとどまっていました。その主な原因として挙げられていたのが、内省不足や成長支援ツールの理解不足、主体的な学びの場の不足などです。

また、クリティカルシンキングなど、どんな社員にも必要な基礎的なスキルはありますが、入社経路の多様化で学部卒の方もいれば、院卒や博士出身の方もいて、入り口のスキルレベルが異なります。そうした状況で一律の研修内容では効果的ではないと感じていました。だからこそ、個々にあった、個々が学ぶべき内容を選び取ってもらう必要があったんです。

吉村さん: 「わくプロ大学」終了後のアンケートでは、「キャリア自律につながる学びの習慣化が身についた」「幅広い分野から自分で好きなテーマをピックアップできたのが面白かった」「普段関わりのない職種や事業会社のメンバーと話すだけでも刺激になった」といった声がありました。

特に面白かったのは、チームのリーダー経験によって、チーム運営の難しさやリーダーシップ、マネジメントの難しさを体感できたという声です。若手のうちから早めにリーダーシップ経験を積めたのも成長につながったようです。

また、興味深い副次的な効果も見られました。当初は積極的に参加していないと思われていた社員の中に、実は資格取得に向けて個人で勉強を進めており、そのために時間がつくりきれなかった人がいることが分かりました。「思いはありながらも、業務と受験勉強で忙しくて関われなくて、チームのメンバーには申し訳ないことをした」と話してくれた方もいます。こうした発見も、個々の社員がどのような自己成長に取り組んでいるかを可視化するいい機会になりました。

加えて、年次や職種を超えた多様なメンバーとの交流によって新たな視点や価値観に触れる機会となり、「自身の考え方や興味関心の幅が広がった」「他者との学び合いを通じて刺激を受け、学びをアウトプット・実践する意識が醸成された」といった声も寄せられました。また、アウトプットとフィードバックを繰り返す中で、自分の学びを実際の業務に活かし、PDCAを回す意識が根付いてきたという点も、今後のキャリア形成における重要な成果といえます。

一方で、見えてきた課題もあります。やはり初めての取り組みで、何から始めればいいのかという点で迷う参加者もいました。また、200人以上の参加者がいると学習意欲にもばらつきが出てしまい、意欲の高い人と低い人の差が出てしまって。目指すべき方向性をいかに示して、コミュニティとして価値ある場にしていくか、チューニングしていく必要性を感じています。

吉留さん: 「みらいパレット」では、実際に参加者から「今後第2期はいつありますか?」という質問をいただきました。自分が参加してみて良かったから、自分の職場の後輩にも勧めたいという声があります。こうした輪が広がっていくことを期待しています。

浅井さん:実は今回の取り組みの副産物として、リーダーサイドにも大きな変化がありました。従業員の価値観が多様化していく中で、リーダーたちも自分だけで部下のキャリアをサポートすることに限界を感じ始めていたんです。部下が「実はこういう領域に興味があります」と言ったとき、リーダー自身がその領域の経験や知識がないと、適切なアドバイスができないというジレンマがありました。このプログラムによって、部下が興味を持つさまざまな分野を学べる場ができたことで、リーダーたちにとっても支援しやすい環境の創出につながったようです。

自分の好奇心から湧き上がる興味関心に基づいて学んでもいいんだよというメッセージを出せたのは、おそらくこれが初めての取り組みだと思います。これまでは会社が「これを学べ」「これをやれ」という形でしたが、そうすると同じような人財ばかりになってしまいます。イノベーションを起こしていくためには、従業員一人ひとりが思考の領域を広げ、多様な強みをもった従業員で溢れている状態をつくることが大切なんだな、と実感しました。

吉村さん:「わくプロ大学」では、4カ月間を通して、受講率・受講時間ともに同世代平均を大きく上回る結果が出ています。受講率は他社20代平均が30%のところ、わくプロ平均は78.2%(毎月176名が視聴)、ひとり当たりの受講時間も他社20代平均が約40分のところ、わくプロ平均は約90分となっています。

集合学習を開催していた12時〜17時のPC利用が最も多く、また就業時間前の朝や就業時間後にモバイルを利用して視聴しているケースも多く見られました。視聴カテゴリもビジネススキルに次いで、思考術・マーケティングが人気で、キャリアやヘルスケア、リベラルアーツのような自身の生活を豊かにするテーマもよく視聴されていました。

浅井さん:特に印象的だったのは、社員の約90%が学んだことを実践につなげているという調査結果です。学んだことを言語化、アウトプットし、実践するという点でここまで大きな成果が出たことに驚きです。

また、キャリアへの影響についても約55%がポジティブな回答でした。「自分のキャリアや自分に必要なスキルを考える機会になった」「戦略立案の際、学んだフレームワークを上司と共通言語として使用し、プロジェクトをスムーズに進行できた」といった声が上がっています。ここをさらに実感してもらえるよう、今後も工夫をしていきたいと考えています。

吉村さん:今後は自発的なアクションがより多く起きるよう支援していきたいと考えています。たとえば受講者一年目の方々が起案して実現した企画のような、参加者側起点での取り組みがもっと増えていくといいなと思っています。

吉留さん:「キリンみらいパレット」についても、参加者の生の声をもとに継続的に改善していきたいと考えています。すでに手を挙げて参加してくれた人たちのような、自律的なキャリア形成を実践している人たちをどんどん増やしていく必要があります。今回手を挙げなかった方たちにも、次回は参加したいと思ってもらえるよう、成功事例を共有したり、火を灯していく活動にも力を入れていきたいですね。

キャリアを考えることに前向きな気持ちになり、自分らしいキャリアの第一歩を踏み出せる人が一人でも増えることで、組織全体の活力も高まっていくはずです。

浅井さん:本当の意味でイコール・パートナーを目指していきたいと思います。従業員と会社が対等な関係であるという基本理念をより体現していくため、社員一人ひとりの自律的な成長をサポートし、新たなイノベーションを生み出せる環境を整えていきます。

キリングループが目指す姿は、「キリンって次から次へと社会課題解決につながるイノベーションを起こしてくるよね」と言われるようなCSV先進企業になること。そのためには、これまで誰も考えなかったようなアイデアや、自分が興味関心を持つ社会課題を解決しようとするアクションを応援していきたいと考えています。

20万人のビジネスマンに支持された楽しく学べるeラーニングSchoo(スクー)

資料では管理機能や動画コンテンツ一覧、導入事例、ご利用料金などをご紹介しております。

デモアカウントの発行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。