BCP(事業継続計画)研修とは?実施方法や研修のポイントをわかりやすく解説

BCP研修とは、自然災害やシステム障害など緊急事態が発生しても、企業が事業を継続するための計画(BCP)を理解し、その策定・運用を学ぶものです。地震や水害などの自然災害が頻発する日本において、BCPは極めて重要であり、従業員の防災意識向上と緊急時の適切な行動を促します。

- 01.BCP研修とは?

- 02.BCP研修のポイント

- 03.BCP研修での主な学習内容

- 04.BCP研修を実施するメリット

- 05.BCP研修の実施期間・頻度

- 06.BCP研修の実施方法の種類

- 07.BCP研修の進め方・実施ステップ

- 08.BCP研修のよくある質問

- 09.まとめ

01BCP研修とは?

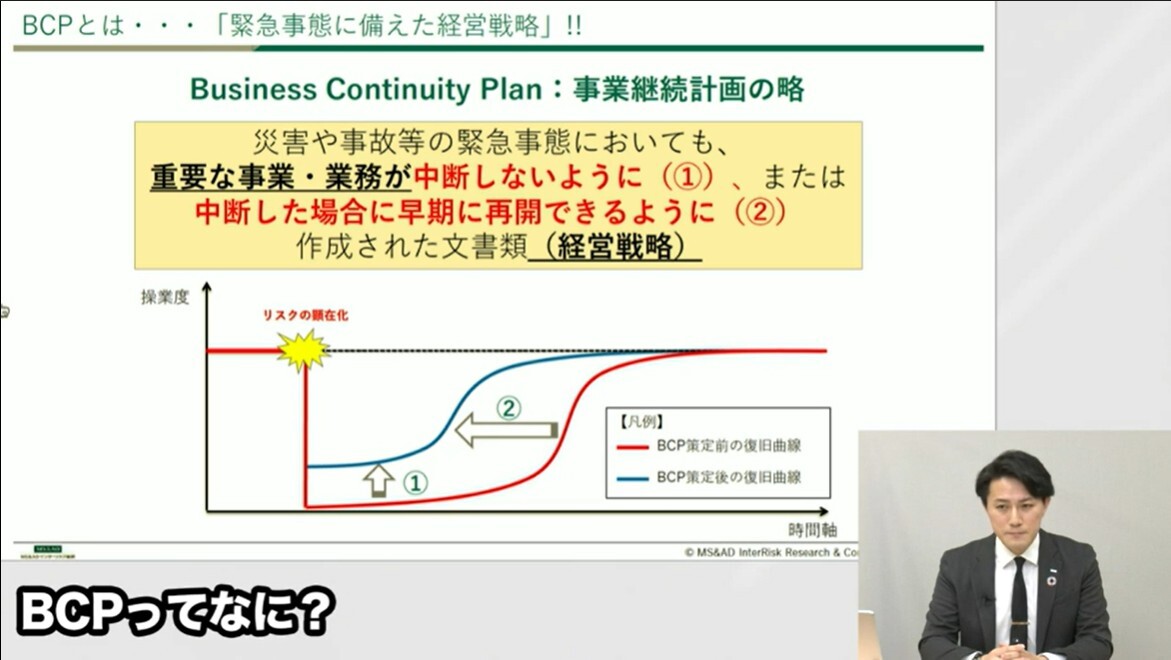

▶︎授業引用:リスクの時代に備える 事業継続計画(BCP)の作り方

BCPとはBusiness Continuity Plan(事業継続計画)の略で、簡単に言えば「緊急事態が発生した場合でも、会社としての重要な事業を継続する、会社が生き残るための計画」のことです。

BCP研修は、このBCPへの理解を深め、実効性の高い計画の策定と運用を可能にするための研修です。BCPの目的や概要、策定・運用方法、災害時の具体的な対応などを学び、従業員が防災意識を高め、緊急時に落ち着いて行動できる体制を整えることがBCP研修の目的です。

▶︎関連記事:BCPとは?現在の実施状況や策定のステップを解説|業種ごとの取り組みも紹介

BCP研修を行う目的

BCP研修の目的は、自然災害やシステム障害といった危機的状況下でも企業が事業を継続できるよう、BCP(事業継続計画)への理解を深めることです。これにより、実効性の高いBCP策定に必要な知識を習得し、策定したBCPを効果的に運用できるようにすることができます。また、従業員がBCPの役割や重要性、災害時の具体的な対応方法を共通認識として持ち、緊急時にも落ち着いて行動できる体制を整えることもBCP研修の目的です。

BCP研修が重要視されている背景

日本は地震や台風などの自然災害が非常に多いことに加え、近年では日本企業がサイバー攻撃の標的になる事態も増えているため、BCPは事業継続のためのリスクマネジメントとして重要性を増しています。そのため、BCP研修は社員の防災意識・セキュリティ意識を高め、万一の事態に備える上でも不可欠な取り組みと言えるでしょう。

BCP研修の対象者

BCP研修の対象は、主にBCP策定担当者や危機管理担当者です。BCPの改善を望む社員や運用に関わる管理部門の管理職、BCPを事業戦略に組み込む経営層も含まれます。時には、全社員を対象にして、防災意識を高め、緊急時の対応を理解する目的でもBCP研修は実施されます。

02BCP研修のポイント

BCP研修のポイントは、(1)体系的な知識の獲得、(2)運用までのマネジメントの習得、(3)実践的なケーススタディを通じた学び、の3点です。以下で詳しく紹介します。

BCP作成の方法について体系的に学ぶ

BCP研修を成功させるためには、BCP作成の方法を体系的に学ぶことができる研修にしましょう。実効性の高いBCPを策定するには、BCPの目的や構造、具体的な策定手順を網羅的に理解する必要があるためです。また、体系的にBCPの作成方法を学ぶことによって、自社の事業計画や経営計画に即したBCPを策定し、さらにそのBCPを緊急時に効果的に運用できるノウハウを習得することもできます。

BCPのマネジメントを学ぶ(BCM)

BCPを継続的に運用・改善する仕組みのことを、より広い枠組みで BCM(Business Continuity Management:事業継続マネジメント) と呼びます。BCPは緊急事態が発生した場合にどのように事業を継続するかの計画ですが、一度作って終わりとしてしまうと内容が古くなったことに気づかない、いざというときに実行できないなどの問題が生じます。BCP研修では、こういった事業継続マネジメントも学ぶことができる内容にすると実践的な研修にすることができます。

ケーススタディでBCPの実践活用を学ぶ

BCP研修は、ケーススタディを通じてBCPの現実的な活用方法を学ぶと効果的なものになります。大規模地震や感染症流行など、自社に実際に起こり得る具体的なシナリオを想定し、緊急時にどのように対応すべきかを考えることで、より現実感を持って対策を習得できます。これにより、社員の当事者意識を高め、実効性の高い事業継続計画の運用へと繋げることができるようになるでしょう。

03BCP研修での主な学習内容

BCP研修の主な学習内容は、以下のとおりです。

- ・BCPの重要性

- ・BCPの構造

- ・BCPの策定手順

- ・BCPの運用の仕方

- ・防災意識の啓発

- ・災害発生時の対応

この章では、これらの具体的な内容を詳しく紹介します。

内容1:BCPの重要性

BCPの重要性は、BCP研修において必ず抑えておくべき内容です。多くの社員は普段BCPという言葉に触れる機会が少なく、言葉の意味すら知らない人も少なくないでしょう。そのため特に現場を対象とした研修を行うときには、なぜ企業にとってBCPが重要なのか、そしてそれが他人事ではないということをよく理解してもらう必要があります。また仮にBCPの担当者や経営者であっても、危機意識が低く自分ごと化されていないケースは存在します。重要性を理解しないまま作業的に運用がなされると形骸化のリスクが高まるため、策定・運用サイドにも大切なテーマとなるのです。

内容2:BCPの構造

BCPでは具体的に何について定めてあるのか、といった全体の構造を研修テーマとして取り扱うことは、BCPの策定・運用担当者にとっても、現場のスタッフにとっても重要です。前者の場合、構造を体系的に学ぶことで、これから取るべきアクションの解像度が上がり、実務に落としやすくなります。また現場スタッフにとっても、自社のBCPを正しく理解し、有事の際に的確に行動をするうえで役立ちます。つまりBCPの構造を学ぶことは、計画を読める人を増やし、動かせる組織をつくるという観点で重要と言えるのです。

内容3:BCPの策定手順

BCP研修では、BCPの策定方法を体系的に学びます。具体的には、自社をとりまくリスクの調査、対応時の組織体制の検討、情報管理方法の策定、早急に復旧すべき業務の優先度など、BCPを策定するまでには多くの検討事項が存在します。あらかじめ必要な手順をインプットすることで、自社の事業計画に沿った実効性の高い、漏れのない強固な計画を策定できるようになります。

また、厚生労働省では介護施設・事業所向けに、「BCP作成(入所系)」「通所系」「訪問系」「居宅介護)」など、具体的なBCP作成手順に関する研修資料や動画を提供しており、参考にすると良いでしょう。

▶︎参考:厚生労働省|介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

内容4:BCPの運用の仕方

BCP研修では、策定したBCPを、災害発生時に活用するための「運用の仕方」を学びます。BCPは策定しただけでは意味がありません。危機時に真に実効性のあるものにするには、計画の内容が定期的に検証されてブラッシュアップされるだけでなく、社員が迷わずに動けるように訓練にまで落とし込まれている必要があります。そのためBCP研修では、こういったBCP運用の基本的な考え方に加え、BCPを継続的に改善していくためのPDCAの回し方、訓練の必要性と基本理解などを扱います。

内容5:防災意識の啓発

研修の対象者や状況によっても異なりますが、防災意識の啓発も研修の一つのテーマになります。BCPは必ずしも災害だけを対象としたものではありませんが、自然災害の多い日本において防災は身近なテーマであり、BCP未整備の企業や現場向けの研修を行うときの導入として有効です。

内容6:災害発生時の対応

災害発生時に求められる具体的な行動と知識を学びます。緊急時の混乱を避けるため、対策本部の設置から事業復旧までの流れや、安全確保のための初動、危機管理計画といった災害時の行動計画の全体像の理解が目的です。また、心肺蘇生法や応急処置などの実践的なスキルに加え、IT部門のサーバー復旧や生産ラインの復旧など部門ごとの具体的な対応も研修内容となるでしょう。

04BCP研修を実施するメリット

BCP研修を実施する最大のメリットは、BCPの実効性を高め、緊急時における事業継続を可能にする点にあります。BCP担当者はBCP策定の手順や運用方法を体系的に学ぶことによって、不測の事態にも事業を継続できるような体制を整えることができるのです。

加えて、BCP研修を全社員にも実施することで、社員の防災意識と当事者意識を高めることができます。これにより、全社員がそれぞれ自身のすべきことを理解できるので、緊急事態でも事業を中断することなく、早期に復旧させることが可能になります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

05BCP研修の実施期間・頻度

BCP研修の実施期間は、1日程度の短期集中型が多いです。研修内容によっては数日に分けたり、オンラインで業務の合間に受講したりも可能です。頻度については、業種や企業のリスク特性で異なりますが、特に介護・医療業界では年に2回以上、在宅系では年に1回以上の実施が推奨されています。新規採用や人事異動時にも実施が望ましいとされています。

06BCP研修の実施方法の種類

BCP研修の実施方法には、座学(講義形式)、動画視聴、eラーニング(オンライン研修)があり、実践的なワークショップなどを組み合わせることで効果が高まります。

1:座学(講義形式)

BCP研修の実施方法として、座学(講義形式)があります。主に、座学(講義形式)とは、研修会場に社員が集まり、講師が直接講義を行うスタイルを指します。この手法は、BCPに関する基礎知識や関連ノウハウを体系的にインプットするのに適しています。ただし、知識の定着にはアウトプットが重要で、ディスカッションやグループワークなどを組み合わせることで、より効果的な学習が期待できます。

2:動画の視聴

BCP研修における動画教材の視聴は、実際の災害イメージを掴みやすく、大人数への効率的な知識提供に適した実施方法です。研修実施側の負担も少なく、手軽に災害への意識を高められます。ただし、動画だけではインタラクティブなやり取りができないため、知識の定着にはディスカッションやワークショップなどのアウトプットを組み合わせることが重要です。

3:eラーニング(オンライン研修)

eラーニング(オンライン研修)は、1人で好きな時間と場所で動画を視聴する研修手法です。eラーニングは、個々の進度に合わせた学習が可能という点においても、多くの企業で取り入れられています。また、大人数に効率的に知識を提供でき、研修実施側の負担も少ないというメリットがあります。他の研修手法と同様に、アウトプット型のプログラムを組み合わせるとより効果的です。

▶人事育成担当者限定!BCPを体系的に学べる授業を無料で観る

-

MS&ADインターリスク総研株式会社

MS&ADインターリスク総研株式会社

MS&ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第一グループ所属。 2012年慶應義塾大学卒業後、大手建築設備会社を経て、2017年より現職。 BCP/BCM専門コンサルタントとして、東証一部上場企業から中小企業に至るまで幅広い規模・業種のBCP/BCMコンサルティング業務に従事する他、各種執筆活動、内閣府・内閣官房・中小企業庁・商工団体・自治体などの関連事業やセミナー講演などにも多数従事。

07BCP研修の進め方・実施ステップ

BCP研修は、リスク・課題洗い出しから始まり、研修方針決定、方法・日程、内容を設定します。その後、実施・フィードバックを行い、改善点を反映し継続的に見直します。

1:現状BCPの把握

研修に先立ち、自社のBCPにかかわる現状を把握します。BCP自体の有無の他、その内容や訓練履歴なども確認しておきましょう。

2:研修の目的と対象者を明確にする

続いてBCP研修の目的と対象者を明確にします。BCP研修と一口に言っても、BCP自体への理解度を向上させることが目的なのか、実際の有事の際の対応力を向上させることが目的なのかで、必要な内容が変わってきます。自社の現状や課題に応じて明確に目的を設定することで、自社が必要とする最適な研修内容や実施形式を選定し、効果的な学習を促進することができます。

3:研修方法や日程を計画する

次に、研修の実施期間と頻度を決定します。多くの場合、1日程度の短期集中型で実施されますが、数日に分けたり、業務の合間にオンラインで受講したりすることも可能です。受講者の業務状況なども鑑みながら、期間と頻度を決めると良いでしょう。

期間と頻度を決めたら、研修方法を決めます。座学(講義形式)、動画視聴、eラーニング(オンライン研修)といった様々な研修スタイルから、目的を達成するために最適な方法を選択します。これらの計画は、業務への支障を最小限に抑えつつ、効率的かつ効果的なBCP研修を実現するために重要です。

4:研修内容を設定する

次に、目的に応じて研修内容を設定していきます。研修の目的・対象者に応じて研修内容は変えましょう。例えば、策定担当者を対象にする場合は、BCPに関して体系的に学ぶ内容にします。一方で、全社員を対象にする場合は防災意識の向上や、心肺蘇生法などの災害時対応を学ぶことができる内容にします。このように、対象者に応じて研修内容を細かく設定すると効果的な研修になるでしょう。

5:実施

計画された内容に基づき、研修を実施します。特に、座学で得た知識を演習やワークショップを通じて実践し、具体的なケースを想定した訓練を行うことで、社員の防災意識と当事者意識を高めることができます。

6:フィードバック・改善点の反映

研修後は、参加者からのフィードバックを集めます。このフィードバックを基に、BCPの計画や研修内容自体の改善点を洗い出し、継続的に研修内容や手法を見直すことで、より実効性の高いBCPの構築と運用が可能になるはずです。

08BCP研修のよくある質問

BCP研修は原則義務ではないものの、介護施設など一部で義務化されており、企業のリスク管理に重要です。研修内容は基本は共通していますが、業種・職種で具体的な対応を学ぶ必要もあります。研修を内製することも可能ですが、専門知識がない場合は外部の研修会社を活用すると良いでしょう。

質問:BCP研修の実施は義務付けられている?

回答:BCP研修の実施は、多くの企業において義務化されていません。そのため、特に中小企業ではBCP対策が十分にできていない現状があります。しかし、2024年4月からは介護施設など一部の業種でBCPの策定が義務化されており、対応が求められています。義務の有無に関わらず、BCP対策は企業のリスクマネジメントとして非常に重要であり、災害や緊急事態に適切に対応し、事業継続のための備えとして積極的に取り組むべきとされています。

質問:業種・職種によって研修内容は変わる?

回答:BCP研修の目的や基本的な研修内容は、業種や職種に関わらず共通しています。しかし、災害時に取るべき具体的な対応や優先すべき内容は異なります。例えば、IT部門はサーバー復旧、生産部門は設備復旧に注力するなど、部門ごとの特性に合わせた課題や対応策を研修で共有することが重要です。

質問:BCP研修は自社で実施(内製化)できる?

回答:BCP研修は自社で実施(内製化)することも可能です。しかし、効果的なBCPの策定と運用を実現するには、専門的な知識やノウハウが求められます。そのため、社内にBCPに関する専門知識を持つ人材がいない場合は、外部の専門家やサービスを活用すると良いでしょう。外部サービスは、BCP策定のノウハウを持つ講師が在籍しており、実践的で有益な知識やアドバイスが得られるメリットがあります。

09まとめ

BCP研修は、緊急時でも事業を継続するための計画(BCP)の理解を深め、策定・運用を学ぶものです。日本の災害多発状況において、BCP研修はリスクマネジメントとして重要であり、全社員の防災意識向上も目的となります。BCP研修は、自社のリスク洗い出しから始め、受講者のフィードバックを受けて、改善するといった流れで進めます。また、研修内容は業種・職種に応じて、内容を変更をする必要があります。