フォローアップ研修の内容とは|具体的なカリキュラム例を紹介

フォローアップ研修は、新入社員研修とセットで考えられることが多いですが、その重要性や具体的な内容はあまり知られていません。そのため、このコラムではフォローアップ研修で行うべき3つの内容と、研修を効果的なものにするためのポイントを紹介します。

01フォローアップ研修とは

フォローアップ研修とは、研修後に一定の期間が経過したタイミングで、研修の振り返りをし、問題点や改善点を確認した上で必要なスキルや知識を身につけたり、目標設定をするための研修のことです。

フォローアップ研修は、研修で得た知識やスキルの定着を図り、実務における課題の解消や改善点の明確化を目的に実施されます。さらに、参加者が自身の成長を確認し、新たな目標を設定する機会を提供することで、学びを実務に活かすための支援を行います。

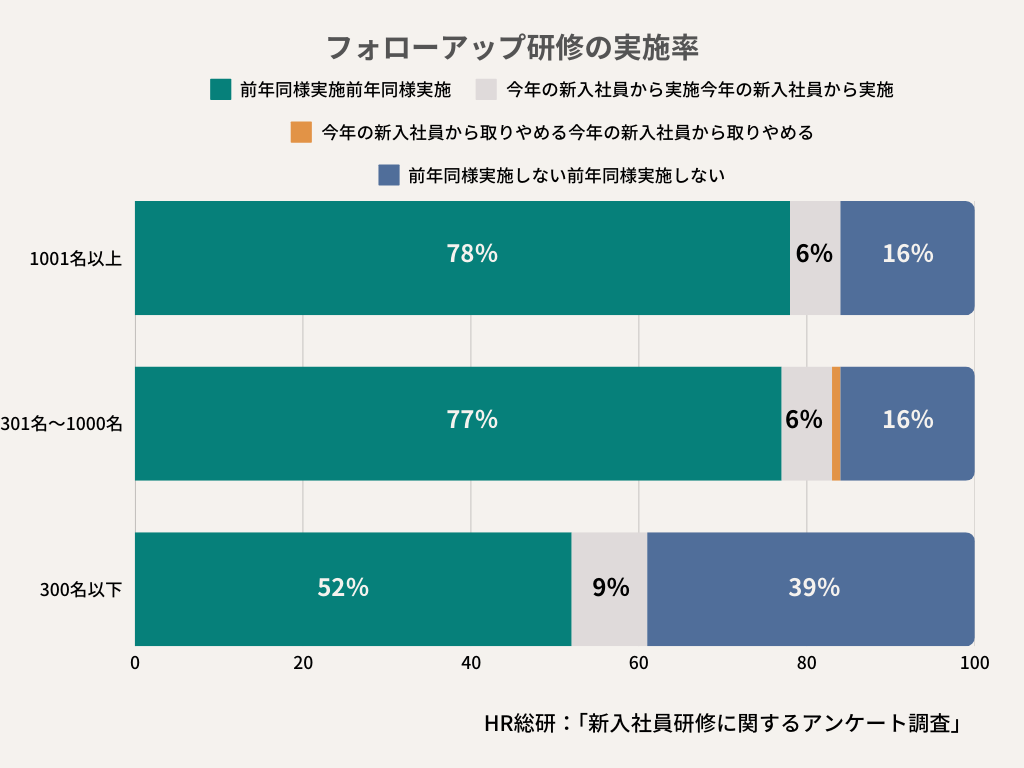

フォローアップ研修の実施率

HR総研が、2013年に実施した「新入社員研修に関するアンケート調査」によると、従業員数に関係なく、半数以上の企業が、フォローアップ研修を実施していることが分かりました。一方で、従業員数が300名以下の企業では、約39%がフォローアップ研修を実施しておらず、リソース不足などが主な理由で実施を見送っているようです。

▶︎参考:新入社員研修に関するアンケート調査

02フォローアップ研修の目的

フォローアップ研修は、振り返りを行うことで得られる高い教育効果から、様々な研修の中でも特に重要視されています。新入社員研修であれば、新入社員が実際の業務内容や、自分たちが果たすべき役割について、入社間もない頃にはっきりと理解することは難しいかもしれません。

しかし実際に業務を行ない、経験を積んだ後に同じ研修を受けてみると、実際の業務と研修を照らし合わせながら学習することができるため、研修の目的や問題点、疑問点、解決すべき課題などが明確になります。

そのため、フォローアップ研修は各研修とセットで考えるべき研修であり、全ての研修に必要という意味でも重要なのです。

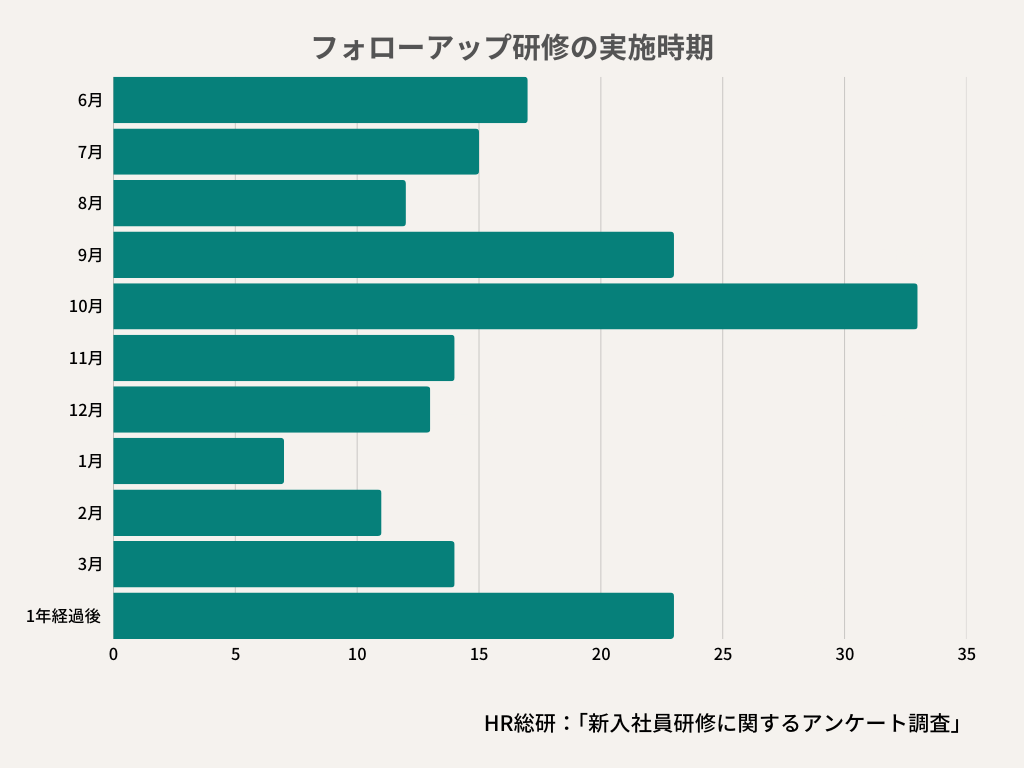

03フォローアップ研修を実施する時期

HR総研が2013年に実施した「新入社員研修に関するアンケート調査」によると、フォローアップ研修は、研修後3ヶ月、半年、1年のタイミングで実施されることが多いようです。また、具体的な実施時期として、6月、12月、そして入社1年後に行われます。それぞれの時期に応じて、適切なフォローアップ研修を行いましょう。

▶︎参考:新入社員研修に関するアンケート調査

3ヶ月

研修から3ヶ月が経過し、業務に少しずつ慣れてきた時期には、フォローアップ研修を通じて新入社員研修で学んだ内容を復習することが効果的です。具体的には、ビジネスマナーやOAスキル、コンプライアンスなど、基礎的な知識を再確認し、実際の業務に応用できるよう理解を深めます。業務を経験する中で生じた疑問や課題を解決し、知識の定着を図ることで、新入社員が自信を持って業務に取り組むためのサポートを行います。

また、早期離職を防ぐために、職場環境や業務に対する意識を見直す場としても有効です。

6ヶ月

研修後6ヶ月は、新入社員が最初の壁に直面しやすい時期です。業務に慣れる一方で、初期のモチベーションが低下しやすいため、フォローアップ研修で課題の再設定を行い、モチベーション向上を図ることが重要です。この時期のフォローアップ研修では、これまでの業務経験を振り返り、不足しているスキルを見直しながら具体的な改善策を立てます。

また、同期との情報共有や交流を通じて、孤立感を減らし、社内のつながりを強化することも目的の1つです。この時期の研修は、新たな目標設定と自己成長への意識を高める機会となります。

1年後

入社から1年が経過したタイミングは、これまでの成果を振り返るとともに、次のステップへの意識を醸成する時期です。フォローアップ研修では、これまでの業務経験や成長を自己評価し、次の目標を明確にします。研修内容としては、自己成長の成果を発表するプレゼンテーションなどがおすすめです。

また、次のキャリア階層へのステップアップに必要なスキルや、知識を学ぶ場を提供し、将来のキャリアビジョンを具体化させることで、社員1人ひとりの成長意欲を促進します。

04フォローアップ研修の内容|カリキュラム例

フォローアップ研修のカリキュラムは、企業の業界や特定のニーズに合わせて調整されるべきですが、一般的なカリキュラム例としては次のようなものが挙げられます。

- 1:フォローアップ研修の目的や目標を確認

- 2:個人で研修内容の振り返り

- 3:数人で振り返りした内容を共有

- 4:プレゼンテーションで成功体験を発表

- 5:ネクストアクションの考察

これらのカリキュラム例は、フォローアップ研修の基盤となるものであり、企業の具体的なニーズに応じてカスタマイズできます。また、実際の研修プログラムは、参加者のフィードバックや変化するビジネス環境に適合するように調整されるべきです。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。

1:フォローアップ研修の目的や目標を確認

まずは、フォローアップ研修を行う目的や目標を確認しましょう。どのような効果があるか、どのような目的でこの研修のゴールはどこにあるかを明確にしておくことで、研修の効果は大きく変わります。事前にパワーポイントなどで資料を共有しておけば、この目的や目標の確認に使う時間を削減できるため、簡単に資料をまとめておくことをおすすめします。

2:個人で研修内容の振り返り

目的や目標を確認したら、研修内容の振り返りを個人で行いましょう。研修で学んだことを覚えているか、実際の業務に活かせているかなどを項目別で振り返り、5段階やA~Eといったランク付けで数値化します。数値化することで、集計した際にどの項目が不十分だったかが見える化され、次回の研修を改善する際に非常に役立つはずです。

振り返りを自分の言葉だけで行ってしまうと、人によって書き方などが異なるため精緻なデータとなりにくく、集計者の意図が介在してしまう恐れもあります。

3:数人で振り返りした内容を共有

個人で振り返りを行ったあとは、その振り返りの内容を数人で共有する場を設けるといいでしょう。研修に参加した他の人がどのように実際の業務に研修内容を活かしているのかを聞くことは、自分だけで振り返ることよりも学習効果が高く、意識の改善にも繋がります。

しかし、見栄を張って、すごく役立っているといった振り返りだけをしても意味がなく、あまり業務に役立てていない人の話も参考にし、なにが原因だったのか、どうすれば業務に活かせるようになるのかをディスカッションすることが非常に重要なのです。

4:プレゼンテーションで成功体験を発表

研修を実際の業務に活かすことができ、成果も大きくあげれた人にプレゼンテーションしてもらう機会も設けるべきです。その人がどのようなポイントを意識したことによって成功したのかは、ノウハウとして他の研修参加者にも非常に有益な情報となります。また、研修を実際の業務に活かし、成果をあげることによって会社から評価されるという認知を与えることもできます。

形骸化しがちな社員研修を有益な場として意欲的に参加し続けてもらうために、研修そのものを会社として重要視していて、成果を出した人は評価するという仕組みこそが効果的な研修にするために最も重要なことと言えるでしょう。

5:ネクストアクションの考察

成功体験を聞くことによって、どうすれば業務に活かせるのかイメージが湧いた人も少なくないはずです。そのイメージを実際の行動に落とし込み、ネクストアクションを決めましょう。研修で学んだことがしっかりと身につくまで、何度も振り返りを行いPDCAを回すことが重要です。特に新入社員においては、このPDCAを回す習慣を身につけることこそが、いかなる研修よりも大事なことかもしれません。

05フォローアップ研修を効果的にするポイント

フォローアップ研修を効果的にするためには、いくつかの重要なポイントがあります。主に次のようなものが挙げられます。

- ・PDCAサイクルを回せるようにしておく

- ・他の参加者からフィードバックをもらう

これらのポイントを考慮して、フォローアップ研修プログラムを設計し、実行することで、社員の成長と組織の成功に貢献できます。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。

PDCAサイクルを回せるようにしておく

PDCAサイクルとは、 Plan(計画)・ Do(実行)・ Check(評価)・ Action(改善) の4つの単語の頭文字のとった用語で、継続的な業務の改善方法として多くの企業で取り入れられています。

効果的な振り返りを行うためには、研修を受けた時に今後行動目標を立て(Plan)、業務で実践し(Do)、振り返りを行い(Check)、改善策を検討(Action)してもらうことが望ましいです。 これらのうち、フォローアップ研修ではC(heck)とA(ction)を行うので、P(lan)とD(o)がしっかりできていないと効果は期待できません。

そのため、フォローアップの対象となる研修のときに、半年後の行動目標をシートに記載してもらうなど、適切な振り返りができるように準備を整えておく必要があるのです。

他の参加者からフィードバックをもらう

フォローアップ研修は、同じ研修に参加していた社員と振り返り内容を共有することで、さらに効果的なものになります。 自分が抱えていた課題に対する解決策を、他の参加者がすでに知っているかもしれませんし、その逆もあり得ます。 何より、今後の行動目標に対して、フィードバックをもらって修正することができれば、間違った方向に力を注いでしまうことも避けられるでしょう。

そのため、フィードバックをもらえる機会を作ることで、より生産的な振り返りが期待できます。

「新入社員研修にオンラインを取り入れたけどイマイチ」

「社員が受け身で学ばない」を解決!

新入社員研修+自己学習の習慣化ができるスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06フォローアップ研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。Schoo for Businessを活用することで、新入社員研修で学んだ内容を自分のペースで復習することが可能です。また、PDCAや内省について学べる授業も提供しており、フォローアップ研修に最適なプログラムとなっています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schooの新入社員研修の特長は、ビジネスマナーからマインドセット、ロジカルシンキングやExcelまで、新入社員に求められるスキルに関する幅広いコンテンツが充実しているという点にあります。また、営業基礎やマーケティング基礎のような授業も揃っており、現場に配属されてからの研修や自律学習という側面でも活用できるという点も特長です。

また、Schooはeラーニングによる研修受講となるので、社員1人ひとりが好きな時間や場所、タイミングで研修を受講することができるので、リモートワークを導入している企業や多拠点展開している企業におすすめです。

大企業から中小企業まで累計4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで累計4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

07まとめ

フォローアップ研修は、研修の振り返りをする研修のことを言います。振り返りを行うことで得られる高い教育効果から、様々な研修の中でも特に重要とされています。対象者は主に新入社員となることが一般的ですが、本来であれば研修を受けた全社員を対象にすべきでしょう。

フォローアップ研修を行う時期としては、3ヶ月後・1年後が一般的と言われています。実際の業務で活かされているかを振り返るため、ある程度の期間は開けて実施すべきです。振り返りを行うだけではなく、プレゼンテーションを行なったり、キャリアプランを作成したりすることで、さらに効果的な研修になるでしょう。