管理会計研修 - 概要・種類・選び方をわかりやすく解説

管理会計とは、企業経営をお金の側面から「管理・改善・改革」するための手法です。会計管理研修では、売上やコスト、利益といった数値を分析し、部門別の採算や事業ごとの効率を可視化することで、経営判断や業務改善に活かすスキルを習得します。本記事では会計管理研修の概要や種類、選定方法などを詳しく解説します。

- 01.管理会計とは

- 02.管理会計研修とは

- 03.管理会計研修で扱われる主なテーマ

- 04.管理会計研修の実施方法

- 05.管理会計研修を実施する際のポイント

- 06.管理会計研修の効果を高めるには

- 07.管理会計研修にはeラーニングがおすすめ

- 08.管理会計研修におすすめの講座

- 09.まとめ

01管理会計とは

管理会計とは、企業経営をお金の側面から「管理・改善・改革」するための手法です。売上やコスト、利益といった数値を分析し、部門別の採算や事業ごとの効率を可視化することで、経営判断や業務改善に活かされます。 現場の課題や目標に応じて柔軟に活用でき、意思決定のスピードと精度を高める役割を果たします。 例えば、事業部でも実施することが多い予実管理や原価管理、損益分岐点の把握などは管理会計にあたります。

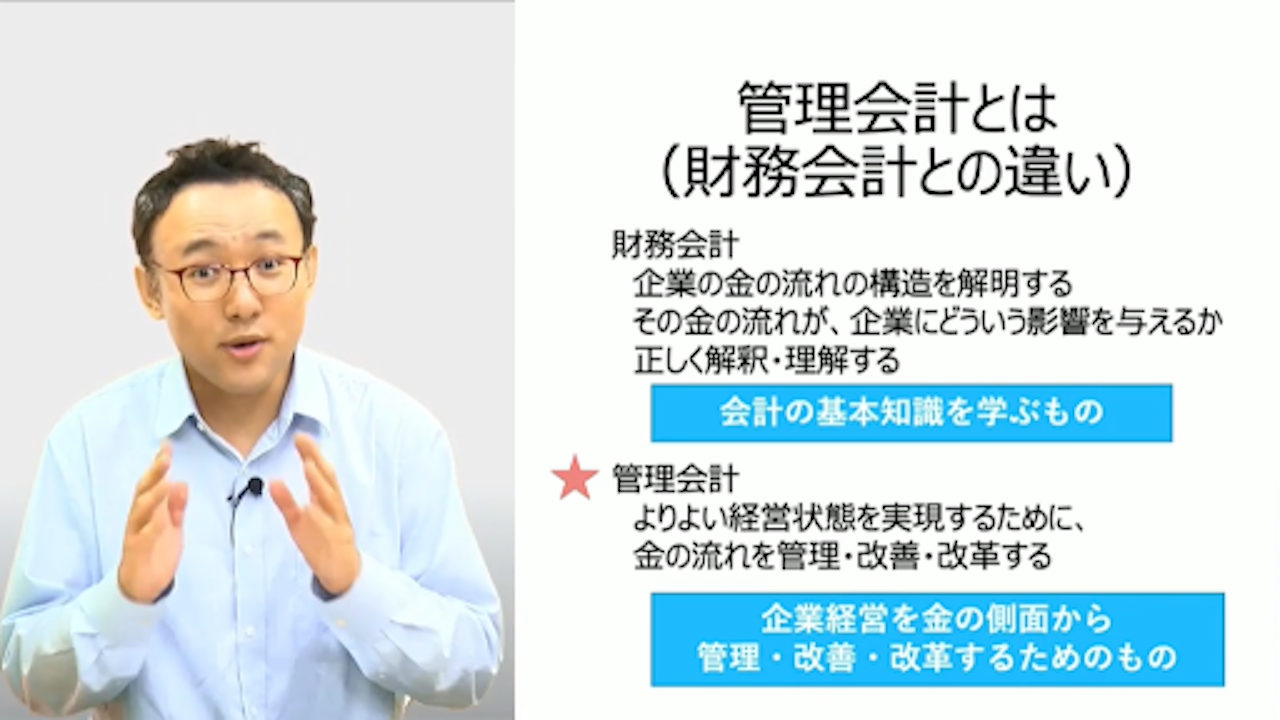

財務会計との違い

▶︎参考リンク:管理会計入門

管理会計が「企業が社内で行う経営管理のための会計」であるのに対し、財務会計は「株主や債権者といった外部利害関係者に向けて財務状況・経営状況を報告すること」を目的とします。 そのため、管理会計は企業ごとに独自の基準で作成することが可能ですが、財務会計は共通ルールや法律に則って処理されます。 具体的には、貸借対照表の作成や損益計算書の作成は、財務会計にあたります。

これらの特徴の違いを踏まえ、Schoo授業『管理会計入門』に登壇する経済学者の中川 功一先生は、会計を学ぶシーンでは財務会計が中心になりやすいが、ビジネスの現場でむしろ最初に理解しておきたいのは管理会計であることを解説しています。

-

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

経営学者/YouTuber。経済学博士(東京大学)。大阪大学経済学研究科准教授を経て独立。「アカデミーの力を社会に」をモットーに、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。専門は、イノベーション・マネジメント、経営戦略論。主な著書に『ど素人でもわかる経営学の本』(翔泳社)、『感染症時代の経営学』(千倉書房)、『戦略硬直化のスパイラル』(有斐閣)など。YouTube「中川先生のやさしいビジネス研究」では毎週火・木・土に経営学講義や時事解説動画を配信中。

管理会計が企業経営において重要な理由

管理会計は、企業が迅速かつ的確な意思決定を行うため、根拠となる情報を提供する仕組みです。 たとえば、製品別・プロジェクト別の採算を分析することは、資源配分の最適化と戦略的な投資判断に役立ちます。 また部門ごとのコスト構造を可視化することで、収益性向上のきっかけが掴めます。

多くのビジネスの現場で取り入れられている目標に対する業績進捗やKPIのモニタリングも、管理会計の一部です。 このように、管理会計はスムーズな企業経営を支える実践的なツールなのです。

02管理会計研修とは

管理会計研修とは、企業経営における意思決定やコスト管理、業績評価などに必要な管理会計の知識と活用スキルを習得する研修です。 事業数値を「どう読み、どう活かすか」を学ぶことで、スムーズな事業運営と目標達成を目指します。 現場での事業運営に必要なスキルであるため対象は広く、経営的な意思決定を行う経営層や管理職層だけでなく、事業推進を行う立場の方、経営企画に携わる方などさまざまです。

研修の目的と必要性

管理会計研修は、受講者が事業構造や利益構造を正しく理解し、合理的な意思決定を行えるようになることを目的とします。 精度の高い事業運営をしていくためには、現場の活動と会社全体の戦略とを結びつけ、データに基づいた客観的視点で判断を行う力が不可欠です。 管理会計の実践はムダの排除や利益最大化に直結し、企業の競争力強化に貢献します。

どんなスキルが身につくか

研修を通じて、受講者は事業状況を定量的に把握し、課題定義・改善活動につなげるためのスキルを習得できます。 具体的には、損益分岐点分析による事業採算性の理解、変動費・固定費の考え方、予算策定と予実管理、原価計算と原価管理、部門や商品ごとの業績評価、および設備投資や事業の意思決定に関する分析手法などです。 これにより、精度の高い事業運営が可能になります。

対象となる職種・階層

管理会計研修は、業務に会計指標を活かしたい幅広い層を対象としています。 具体的には、経営層、経営企画部門、事業推進部門、事業部リーダーやプロジェクトマネージャー、経理財務部門など、経営管理業務に携わる方々です。 加えて、事業の収支や業績管理を理解したい次世代リーダーから中堅・若手社員まで、現場業務を定量的に把握・分析して推進できるようになりたいビジネスパーソンに推奨されます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

03管理会計研修で扱われる主なテーマ

管理会計研修では、企業経営に不可欠な会計スキルを段階的に学べるよう、多岐にわたるテーマが扱われます。 基本的な概念から、損益分岐点分析や限界利益の活用、経営判断に活かすためのデータ分析手法、さらには予算管理や予実分析まで、実務に直結する内容が中心です。 次で詳細を解説します。

管理会計の基本

管理会計研修の導入では、業績向上や意思決定を行うために社内向けに情報を活用する、管理会計の基本概念を学びます。 財務会計が外部報告目的で法規に拘束されるのに対し、管理会計は未来の予測や見積値も扱い、企業ニーズに合わせて自由にカスタマイズ可能です。 このような財務会計との違いや特徴、企業における使い所など、前提となる知識を学びます。

損益分岐点分析

損益分岐点とは、売上高とコストがちょうど同額になる水準を指す言葉であり、損益分岐点分析とはその売上高を特定する手法のことです。 管理会計における最も基本的かつ重要度の高い概念の1つとして、研修においても取り扱われます。 具体的には、原価を変動費と固定費に分ける「固変分解」を理解し、損益分岐点の計算方法を習得します。この分析を通じて、コスト削減や販売単価の調整、利益目標達成に必要な売上高を把握し、合理的な利益計画や経営戦略策定に活用するスキルを身につけます。

収益改善・限界利益の活用

限界利益とは、「売上高から変動費を差し引いた利益」のことであり、収益改善に活用できる概念です。 具体的には、限界利益を基に製品ごとの採算性を評価したり、どこまで価格を下げられるかを検討したりと、具体的な価格戦略や販売戦略の策定に活用できます。 研修を通じて限界利益の活用方法を学ぶことで、企業のコスト構造を深く理解し、利益最大化に向けた効果的な収益改善策を立案する能力を養います。

経営判断のための会計

管理会計の目的は、財務・非財務のKPIを含む定量情報を用いて、企業内の意思決定精度を上げ、企業業績を向上させることにあります。 その目的を果たすためには各指標の意味や使い方を学ぶだけでは不十分であるため、研修では経営判断のための基本フレームや手法を取り扱います。 具体的な内容は、中長期の投資判断に用いるDCF(割引現在価値法)や、経営戦略と会計指標を接続させるためのBSC(バランススコアカード)の使い方など、多岐にわたります。

予算管理・予実分析

予算管理・予実分析とは、企業が立てた売上や費用・利益の目標に対して、企業活動が予定通り進捗しているのかを分析し、意思決定や予算配分の調整を図ることで目標達成に導くための仕組みです。 つまり、管理会計の目的を達する上で非常に重要な概念であり、研修でも取り扱うテーマとなります。

研修では、予算の編成プロセスや、業績と予算との差異を比較する予実分析の手法を習得します。 予実差異の原因を特定して対策を立案する能力を養うことで、PDCAサイクルを回しながら、業績を効果的にコントロールし、目標達成に導くための実践力を高めます。

04管理会計研修の実施方法

管理会計研修は、企業のニーズや受講者の学習スタイルに応じて、さまざまな方法で実施されます。 具体的には、外部講師を招いて開催する講師派遣型研修、他社と合同で受講できる公開講座・セミナー、時間や場所にとらわれないeラーニングなどが挙げられます。 それぞれの特徴を理解することで、より効果的な研修設計が可能になります。

講師派遣型研修

講師派遣型研修とは、外部の専門講師を企業に招いて実施するタイプの研修です。 派遣元の企業と希望内容をすり合わせ、自社のニーズに合わせてカスタマイズが可能な点が最大の特徴です。 管理会計は財務会計と異なり、自社独自の指標を用いることが可能であるため、個社状況を踏まえた内容に対応できる企業に依頼できると効果が高いでしょう。 一方でデメリットとしては、費用が高くなる傾向がある点や、調整に時間がかかる場合がある点が挙げられます。

公開講座・セミナー

公開講座・セミナーは、研修会社などが所定の日時・場所で開催する講座に応募する形で実施するタイプの研修です。 不特定多数に向けて開催されるため、内容のカスタマイズ性は基本的にありません。 一方で費用が比較的リーズナブルで、他社の参加者との交流を通じて新たな視点を得られる機会もあります。

eラーニング

eラーニングは、インターネット環境があれば時間や場所を選ばずに自分のペースで学習できる柔軟性が最大の特徴です。 管理会計の基本概念、利益計画・統制、原価管理、意思決定の基礎などを手軽に学ぶのに適しています。 費用も他の研修形式に比べて安価に抑えられることが多く、繰り返し学習できるメリットもあります。 一方でデメリットとしては、基本的に講師や他の受講者との直接的な交流がないため、疑問点を即座に解消しにくい点や、カスタマイズが難しい点が挙げられます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

05管理会計研修を実施する際のポイント

管理会計研修を効果的に実施するためには、目的や受講者に合った内容を選ぶことが重要です。 実務で活かせるかどうか、受講者の職種やレベルに適しているか、講師や提供企業の実績や専門性などを事前に確認することで、研修の成果を最大化できます。

実践に活かせるプログラムかどうか

管理会計研修の目的は、参加者が会計指標や非財務指標を用いて、経営における意思決定や判断を精度高く行えるようになることです。 その観点から、研修プログラムが実務で直接役立つものになっているかが重要なポイントとなります。 特に応用的な内容を扱う場合は、演習やケーススタディなど、実践力を養う内容が含まれていると望ましいでしょう。

対象者のレベルや職種に適しているか

管理会計研修はここまで見てきた通り、受講対象となる層が幅広いという特徴があります。 そのため研修を行う際は、研修対象者の知識レベルや職務内容に合致しているかが重要です。 例えば、「非会計部門出身の管理職、主任・リーダー」や「事業リーダー、マネジャー、経営層」、あるいは「経理財務部門」など、受講対象が明確に設定されている研修を選ぶべきです。 基本的な概念から体系的に学びたい入門者向けか、または特定の管理会計ツールや分析手法の深掘りを目的とする上級者向けかなど、対象者のニーズに合わせたプログラムかを比較検討することが、研修効果を最大化する鍵となります。

講師・提供企業の実績や専門性

研修の質は講師の専門性と経験に大きく左右されます。豊富な実務経験や学術的知見を持つ講師陣かを確認しましょう。 また、提供企業の研修実績や、カスタマイズ対応力、学習促進のための付加サービス(eラーニングにおける学習進捗管理機能など)も重要な比較ポイントです。 受講者の感想や過去の導入事例を参考に、信頼性と実績のある提供元を選ぶことで、研修の成功確率を高めることができます。

06管理会計研修の効果を高めるには

管理会計研修の効果を最大限に引き出すには、単に知識を教えるだけでなく、事前の目的設定や成果の可視化、実務で活かせる仕組みが不可欠です。 ここでは、学習効果を高め、現場に定着させるための工夫や設計ポイントを紹介します。

研修前の目的設定とゴールの共有

管理会計研修の効果を高めるには、研修前に「なぜ実施するのか」「誰に何を習得させたいのか」を明確にすることが重要です。 たとえば、収益改善を目的とするのか、予実管理の強化を狙うのかで内容は変わります。 また、経営層と現場担当者では求められる視点も異なるため、対象者ごとにゴールを設定することが不可欠です。 目的とゴールを共有することで、研修内容とのズレを防ぎ、実務に直結する学びを提供できます。

成果指標による学習効果の可視化

管理会計研修の学習成果を確認するには、受講者ごとの実務における成果指標を可視化することが重要です。 例えば部門の予算達成率やコスト効率、営業担当者なら利益を意識した価格交渉や収益性の高い顧客選定の実践状況を見ることで、研修が活かされているかを確認できます。 見るべきポイントは研修ゴールやプログラム内容に応じて変わるため、前述の目的とゴール設定の際にあわせて検討しておくと良いでしょう。

学習効果を定着させるプログラム設計

学習効果を実務に定着させるためには、実践的なプログラム設計と継続支援が不可欠です。 研修では、受講者のレベルに応じた演習やケーススタディを用いて、受講者が自社の課題に当てはめて思考する機会を設計すると効果的です。 また研修後の知識定着を促す観点では、eラーニングによる反復学習、質疑応答やフォローアップ体制などの整備が有効です。 これにより、受講者が自律的に学び続け、習得した知識を実務で応用できるようになります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07管理会計研修にはeラーニングがおすすめ

管理会計研修では、eラーニングの活用が有効です。 eラーニングは、パソコンやモバイルを利用し、時間や場所を選ばず自分のペースで学習を進められる柔軟性が大きな特長です。 また不明な点を何度も繰り返し学習できることや、手頃な受講料で提供されることが多い点でも優れています。

近年はeラーニングを対面の研修やワークと組み合わせるブレンディッドラーニングも普及しているため、研修の受講者層や目的にあわせて、手法を上手く組み合わせると効果的です。

08管理会計研修におすすめの講座

管理会計研修においては、実務で活用できる知識とスキルを効率的に学べる講座の選定が重要です。 ここでは、Schooが提供する中で、管理会計の基本から応用までを実践的に学べるおすすめの授業を紹介します。

管理会計入門

Schooの「管理会計入門」は、中川功一先生による全7回のコースです。 この講座は、現場目線で事業を利益の出る構造にする管理会計を学び、特に社会人が自身の業務に直接活かせるよう設計されています。 コースでは、損益分岐点、限界利益、収益改善、ABC会計、DCF、BSC、予算管理といった管理会計の主要な概念や手法を扱います。 財務会計との違いや管理会計の用途、重要用語を習得し、会計を現場でどう活かすかのエッセンスを理解することに焦点を当てています。 会計初心者や独学で挫折した方、現場での活用法を知りたいリーダーや管理職におすすめの入門コースです。

-

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

経営学者/YouTuber。経済学博士(東京大学)。大阪大学経済学研究科准教授を経て独立。「アカデミーの力を社会に」をモットーに、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。専門は、イノベーション・マネジメント、経営戦略論。主な著書に『ど素人でもわかる経営学の本』(翔泳社)、『感染症時代の経営学』(千倉書房)、『戦略硬直化のスパイラル』(有斐閣)など。YouTube「中川先生のやさしいビジネス研究」では毎週火・木・土に経営学講義や時事解説動画を配信中。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

09まとめ

管理会計研修は、企業経営をお金の側面から管理・改善・改革し、意思決定のスピードと精度を高めるための知識とスキルを習得します。 売上・コスト・利益分析を通じ、損益分岐点や限界利益、予算管理、さらには投資判断など、経営に直結する実践的な手法を習得できます。 経営層から現場マネージャーまで幅広い層が「経営視点」を養い、事業の利益最大化と持続的成長に貢献します。 効果的な研修には段階的な評価、eラーニングなどの継続的な学習環境が不可欠です。