新入社員研修のカリキュラム内容例や企業事例を紹介

新入社員を短期間で人的リソースに加えるためにも、新人研修は重要です。近年ではリモートワークの普及により、新人教育でもオンライン研修を活用する企業が増えてきています。 当記事では、新人研修を実施する目的や研修の内容、主な手法などを解説していきます。

- 01.新入社員研修の目的

- 02.新入社員研修の内容

- 03.新人研修カリキュラムの具体例

- 04.新入社員研修の実施期間

- 05.新入社員研修は内製・外注のどちらが良いか

- 06.新人研修カリキュラムの作り方

- 07.新入社員研修の企業事例

- 08.新入社員研修|Schoo for Business

- 09.まとめ

01新入社員研修の目的

新入社員研修の目的は、以下の5つです。

- ・社会人としてのマインドセットを身につける

- ・企業理念や社風を理解する

- ・ビジネスマナーを習得する

- ・社内システムやツールを使いこなせるようになる

- ・コンプライアンスの意識向上

新入社員研修の目的は、社会人として必要なマインドセットやスキルを習得し、組織に早期適応できるようにすることです。業務知識だけでなく、企業文化や社内ルール、基本的なマナーの理解を深めることで、自律的に行動できる土台を形成します。

社会人としてのマインドセットを身につける

学生から社会人へと立場が変わる新入社員には、まず「仕事に向き合う姿勢」を整える必要があります。時間管理や報連相、チームでの役割理解といった、社会人として求められる基本姿勢を学ぶことで、自ら考えて動く土台が築かれます。このフェーズを通じて、上司や同僚との信頼関係を築く力も養われていきます。

企業理念や社風を理解する

企業ごとに異なる理念や文化は、社員の行動指針となる重要な要素です。新入社員が企業理念やビジョンに共感し、自らの役割を理解することで、モチベーションの向上や組織への定着が促進されます。座学だけでなく先輩社員との対話や事例共有を通じ、理念を体現する文化を肌で感じることが重要です。

ビジネスマナーを習得する

ビジネスマナーは、社内外の信頼関係を築く基盤です。挨拶や言葉遣い、電話応対、名刺交換など、社会人として基本的な所作を正しく理解し、実践する力を育てます。特に対人業務に携わる場面では、マナーの有無が印象を大きく左右するため、実践型のトレーニングを通じた習得が効果的です。

社内システムやツールを使いこなせるようになる

業務を円滑に進めるには、勤怠管理やグループウェア、ファイル共有ツールなど、社内インフラの基本操作が欠かせません。実際の業務に近い演習を通して、新入社員が不安なく使える状態にしておくことが、早期戦力化の鍵となります。ミスを防ぐための注意点や操作フローの理解も重視されます。

コンプライアンスの意識向上

社会人として求められる法令遵守の姿勢は、新入社員の段階から根付かせる必要があります。情報セキュリティやハラスメント対策、SNSリスクなど、現代の企業活動に不可欠なテーマを具体的に学ぶことで、組織全体のリスクを下げることにつながります。理解促進には事例学習が有効です。

02新入社員研修の内容

新入社員研修の内容は、以下の通りです。

- ・社会人としての心構え

- ・ビジネスマナー

- ・自社への理解

- ・報連相

- ・コミュニケーション

- ・コンプライアンス

- ・仕事の段取り

- ・PCスキル

新入社員研修では、社会人としての意識改革から始まり、マナーやコミュニケーションなど、 職場での基本行動を身につけることが求められます。さらに、自社理解や業務に必要なツールの操作方法、 法令遵守に関する知識まで幅広く取り扱うことで、組織に早期に適応できる人材を育成します。

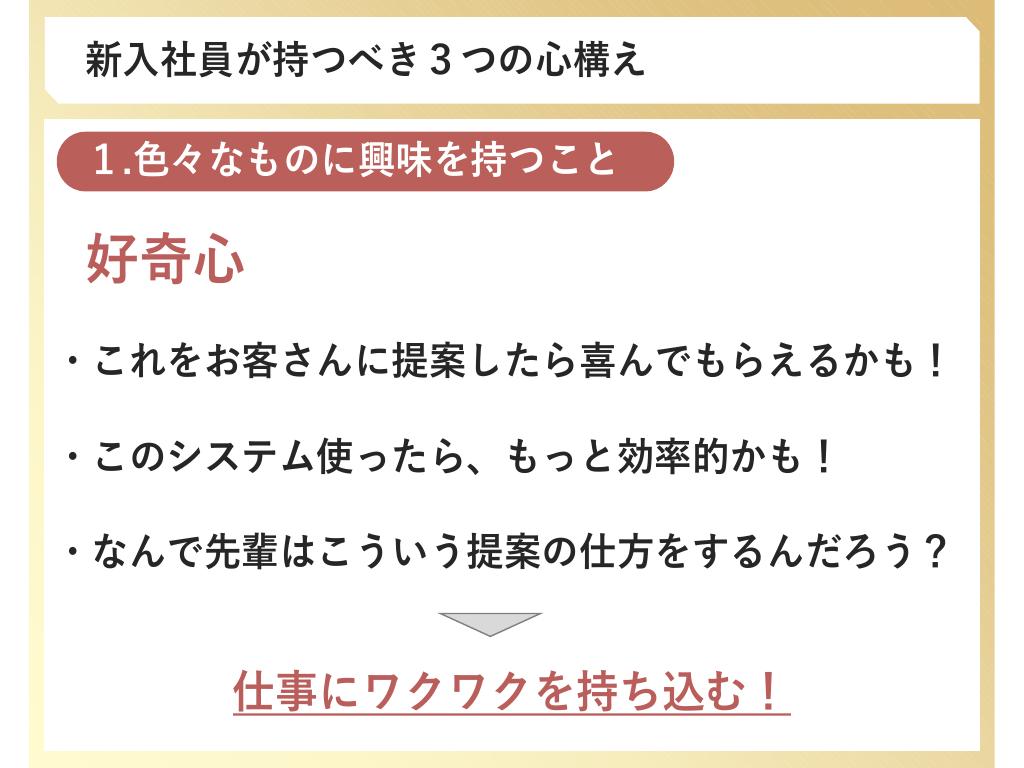

社会人としての心構え

新入社員研修では、まず社会人としての基本的な心構えを身につけることが重要です。学生から社会人へと意識を切り替えるために、仕事に対する前向きな姿勢や、主体的に行動するための思考力を養う必要があります。ここでは、具体的に身につけるべき3つの考え方を紹介します。

▶︎参考講座:仕事の基本-新入社員のうちに学んでおきたいこと-

色々なことに興味を持つこと

新入社員には、まず好奇心を持って業務に取り組む姿勢が求められます。与えられた仕事をただこなすのではなく、「なぜこの仕事が必要なのか」「どうすればもっと良くなるか」と考えることが成長の第一歩です。仕事にわくわくする気持ちが、自発的な行動や学びを促進します。

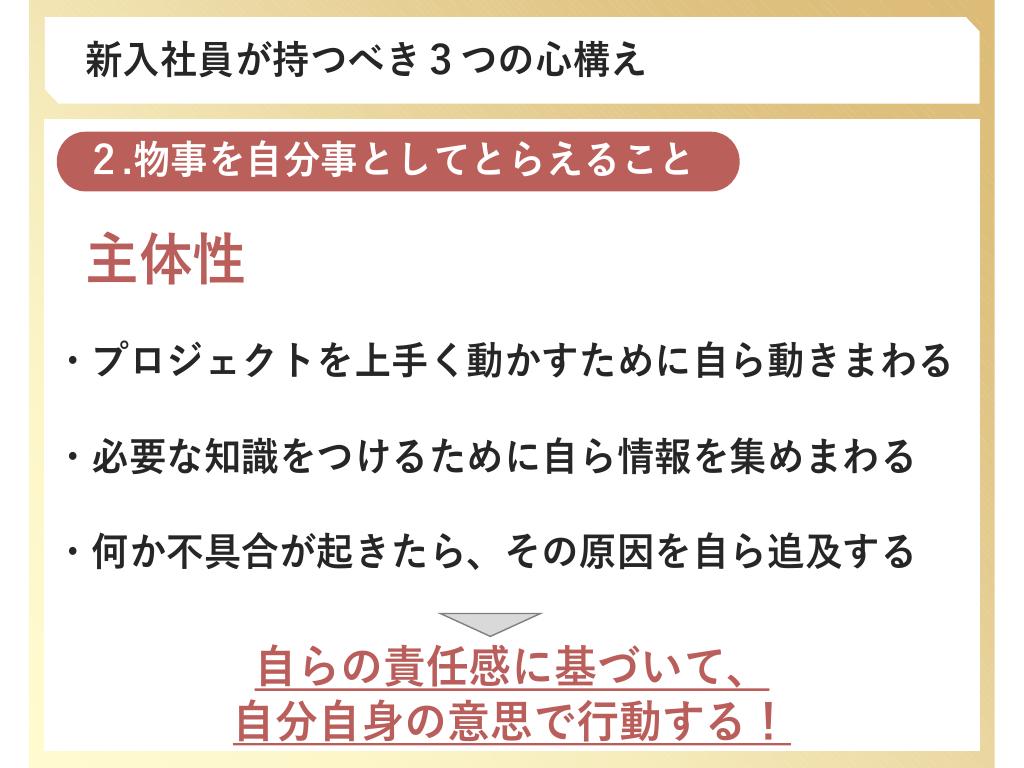

物事を自分ごととして捉えること

新入社員には、自分の業務に対する責任感と主体性が求められます。トラブルや不具合が起きたとき、「誰かが何とかする」ではなく、「自分が動く」という意識を持つことが重要です。自ら行動する姿勢が、周囲からの信頼獲得にもつながります。

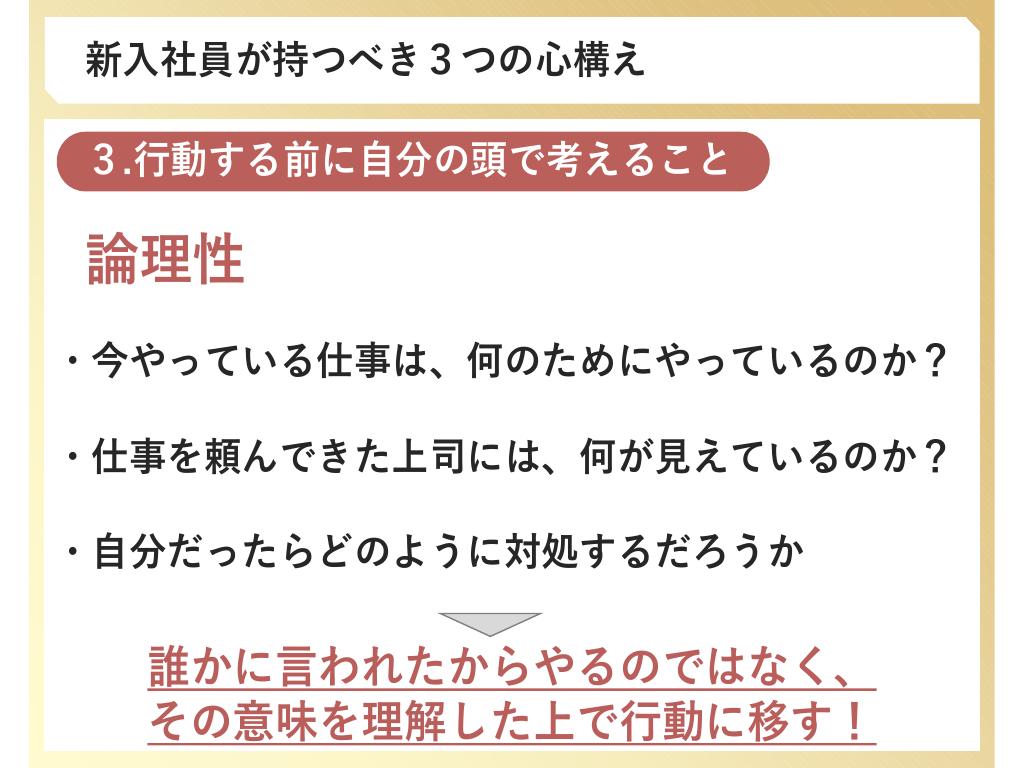

行動する前に自分の頭で考えること

指示されたことをそのまま実行するのではなく、背景や目的を理解し、自分なりに考えてから行動する力も必要です。業務全体の流れを意識しながら動くことで、効率的かつ正確にタスクを遂行できます。自ら思考する習慣は、長期的な成長を支える基盤となります。

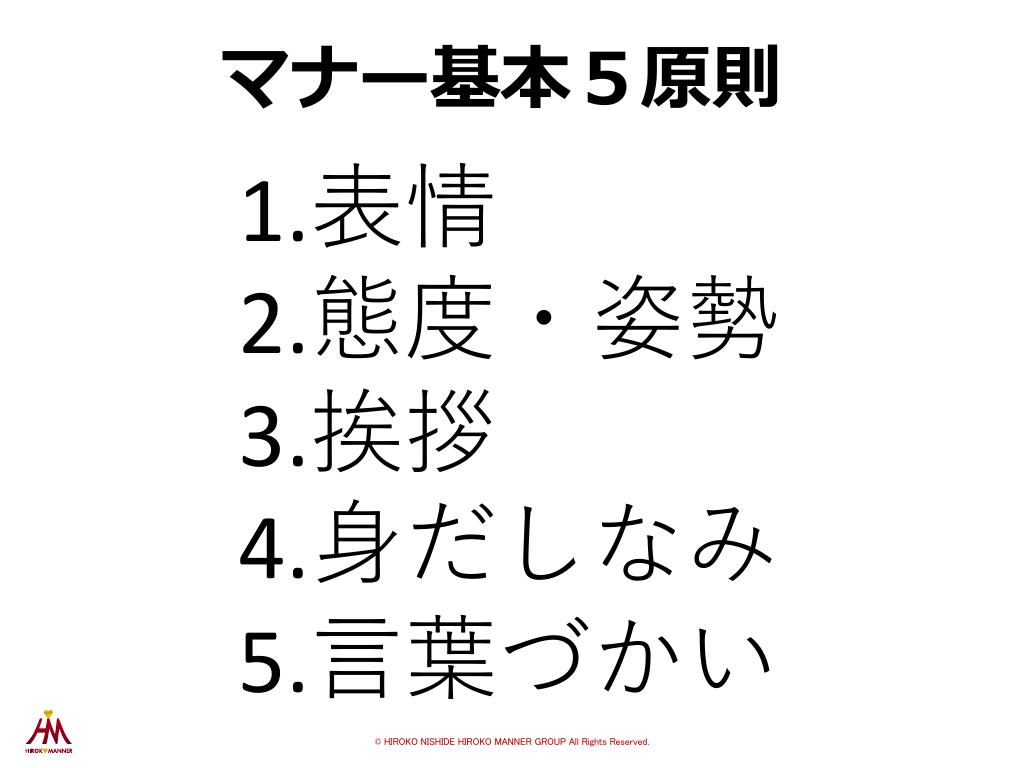

ビジネスマナー

新入社員研修では、ビジネスマナーの習得が欠かせません。社会人としての信頼を得るためには、表情・態度・挨拶・身だしなみ・言葉遣いといった基本動作を適切に実践できる必要があります。これらは単なる礼儀ではなく、相手に対する配慮の現れとしてビジネスの土台を築く重要な要素です。

▶︎参考講座:令和版 みなおしビジネスマナー

ビジネスマナーの基本には「表情」「態度・姿勢」「挨拶」「身だしなみ」「言葉遣い」の5つの原則があります。これらはすべて、相手の立場に立ったときにどう振る舞うべきかという思いやりに基づいています。例えば、明るい表情での挨拶や、清潔感のある服装、丁寧な言葉づかいは、相手に安心感や信頼感を与えるための重要なポイントです。

こうしたマナーを実践することは、社外との関係構築だけでなく、社内での円滑なコミュニケーションにも大きく寄与します。マナーは「堅苦しいルール」ではなく、「信頼を築くための手段」であるという認識を新入社員に持たせることが、研修において重要なポイントです。

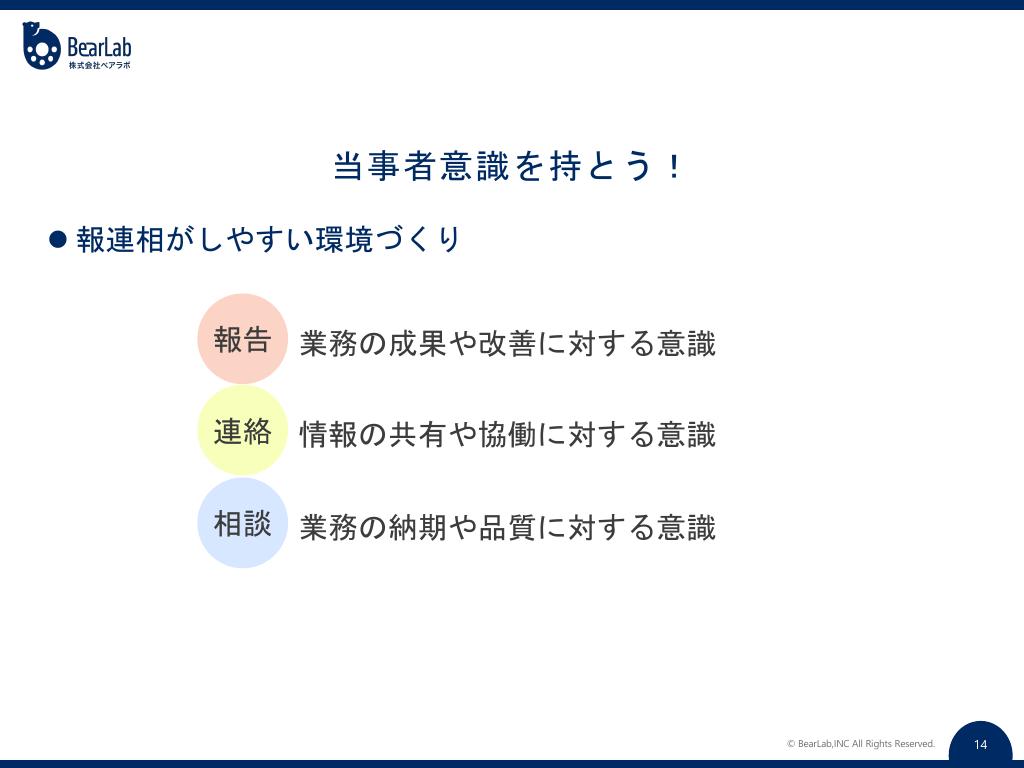

報連相

▶︎参考講座:デキる若手の報連相

報連相(報告・連絡・相談)は、職場での信頼関係構築と業務効率向上に欠かせない基本スキルです。新入社員研修では、報連相の目的と重要性を理解し、適切なタイミングと手段で情報共有を行う力を養う必要があります。自分の業務だけでなく、チーム全体に配慮した行動を身につけることが求められます。

報連相は単なるルールではなく、上司や同僚と信頼関係を築き、業務を円滑に進めるための実践的なコミュニケーション手段です。報告では、「結論から話す」「タイミングを逃さない」ことが重要です。連絡では、関係者全員が同じ情報を持てるよう、伝える相手と手段を意識する必要があります。

相談は、問題が起きたときだけでなく、判断に迷ったり、経験のない業務に直面した際にも活用するべきです。相談を「弱さ」と捉えるのではなく、「良い成果を出すための前向きな行動」として教えることが、新入社員の早期戦力化につながります。

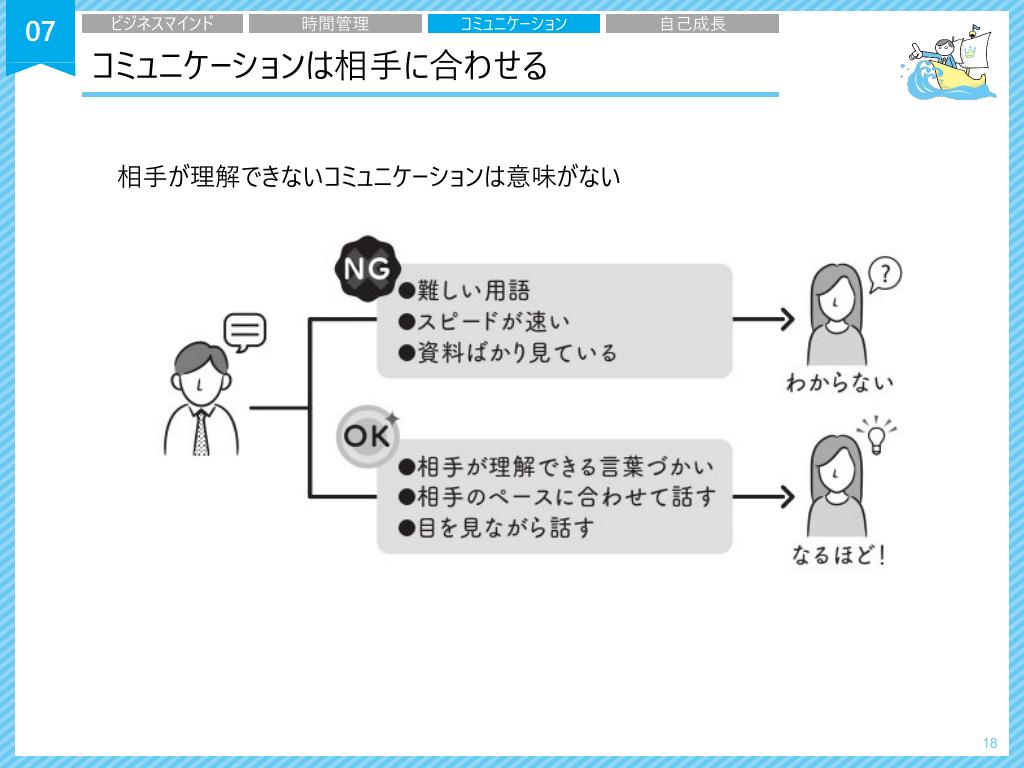

コミュニケーション

新入社員研修では、相手に正確に伝えるスキルと、相手の意図を汲み取る姿勢を身につけることが重要です。社会人としてのコミュニケーションは「わかりやすく、正確に、簡潔に」伝えることが求められます。この章では、実務に直結する4つの具体的なポイントを取り上げて紹介します。

▶︎参考講座:デキる社員になるための 時間管理・コミュニケーション

コミュニケーションは相手に合わせる

ビジネスにおいて「伝えたつもり」は通用しません。専門用語や速すぎる説明は、相手が理解できなければ意味がありません。相手の理解度や立場を考慮し、わかりやすい言葉とスピードで伝えることが、正確な情報伝達と信頼構築につながります。

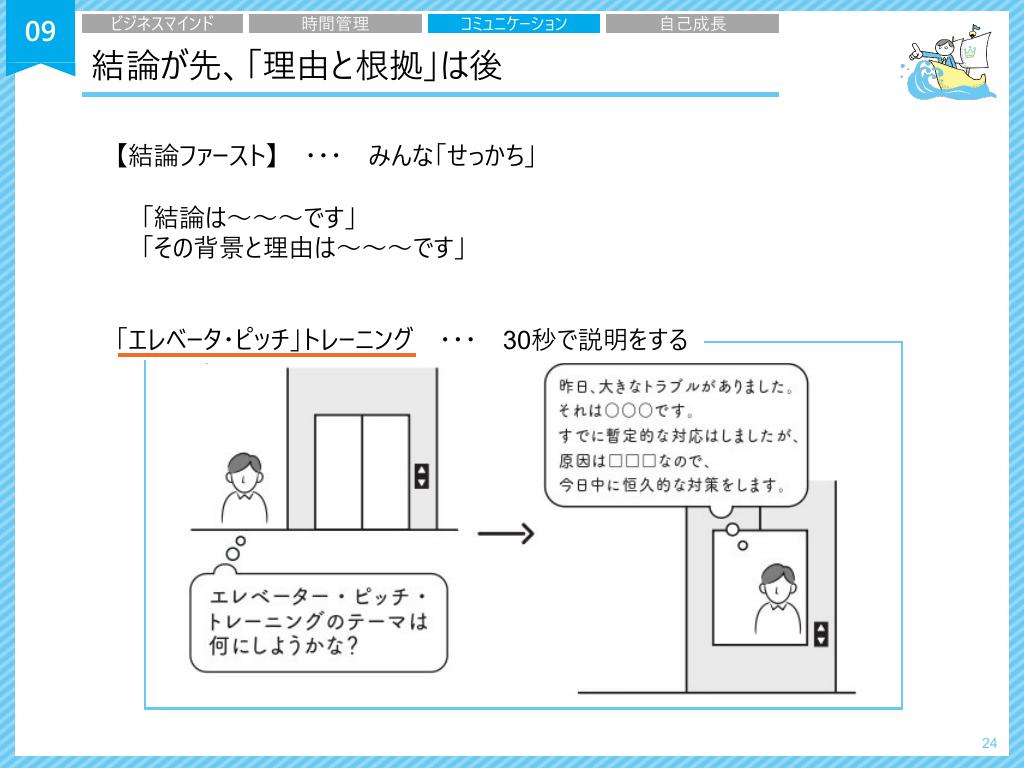

結論が先、「理由と根拠」は後

多忙なビジネスの現場では、要点を先に伝える「結論ファースト」の話し方が求められます。まず結論を伝え、その後に背景や理由を述べることで、相手は短時間で要旨を理解できます。限られた時間で成果を上げるためにも、新入社員には結論から話す習慣を身につけさせる必要があります。

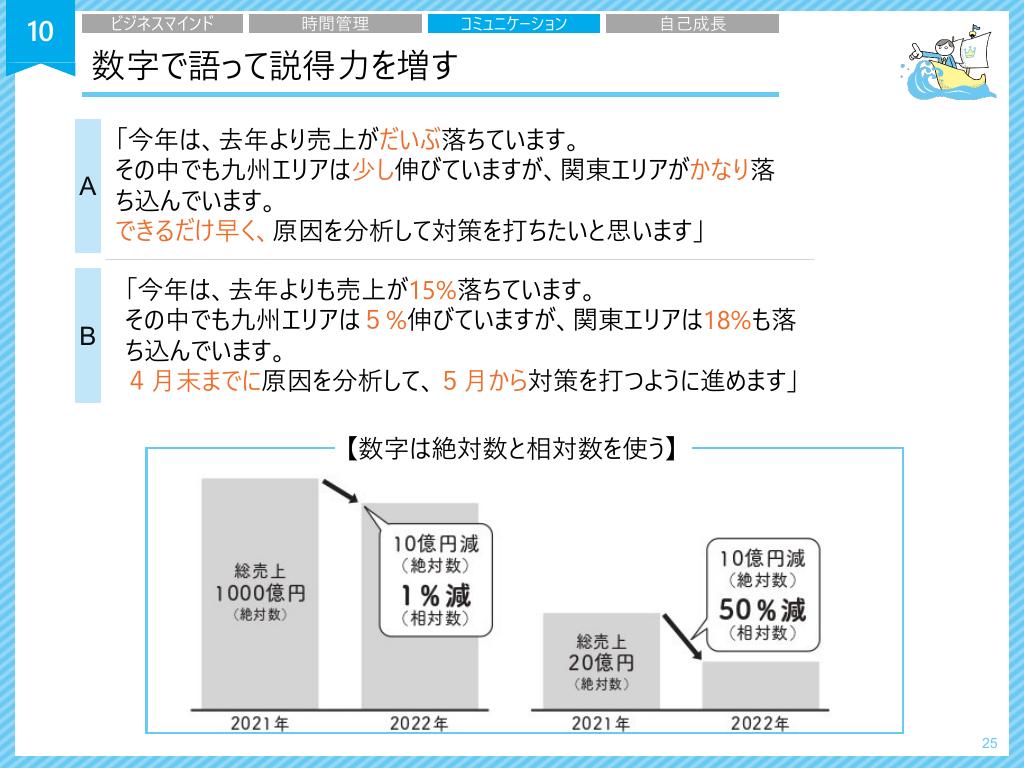

数字で語って説得力を増す

主観的な表現よりも、具体的な数値を用いることで説得力は格段に高まります。たとえば「早めに対応する」ではなく「今月中に対応する」など、定量的な情報で伝えることが大切です。数字は相手との認識ズレを防ぎ、意思決定をサポートする材料にもなります。

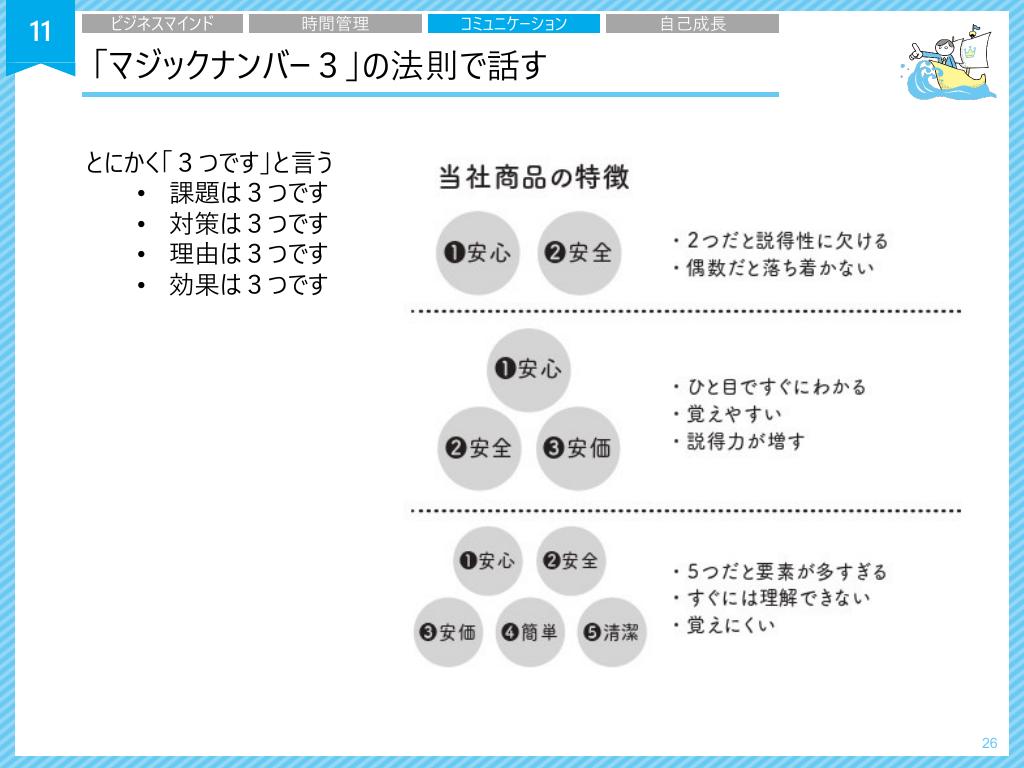

マジックナンバー3の法則で話す

「伝える内容は3つに絞る」と覚えておくと、話の構成が整理され、相手の記憶にも残りやすくなります。課題・原因・対策などを3点にまとめて話すことで、情報がシンプルになり、上司や顧客にも伝わりやすくなります。伝達力を高めるための有効なテクニックです。

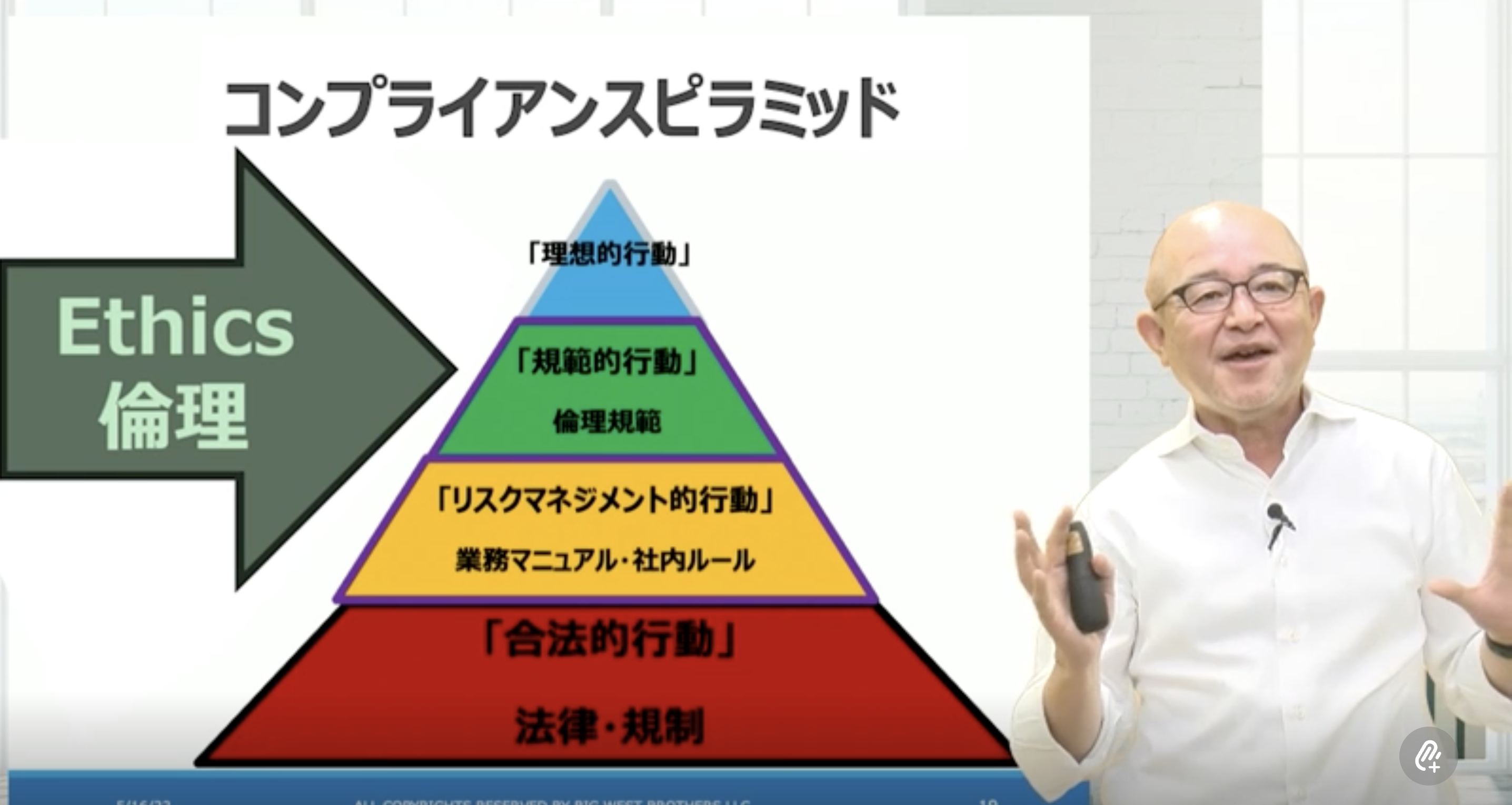

コンプライアンス

▶︎参考講座:組織で働く人のためのコンプライアンス

コンプライアンス研修は、法令や社内ルールを守るだけでなく、社会的に正しい行動とは何かを考える姿勢を養うために重要です。新入社員には「法律さえ守ればよい」という考えを超えて、信頼ある社会人として行動するための倫理観を身につけてもらう必要があります。

コンプライアンスとは単なる「法令順守」ではなく、社会からの信頼を守るための倫理的行動を含めた広い概念です。近年の不祥事では「違法ではないが不適切」とされた行動が大きな問題となりました。これは、企業活動が法律だけでなく、社会の期待にも応える必要があることを示しています。

新入社員には、法律・社内規則・社会的倫理の3層構造を理解させることが大切です。特に重要なのは、「誰に見られても恥ずかしくない行動ができているか」と自問しながら行動する姿勢です。自分の家族や大切な人に胸を張って話せる行動かどうかを基準にすることで、高い倫理観が育まれます。

仕事の段取り

▶︎参考講座:タスク管理が苦手な人の紙一枚仕事術

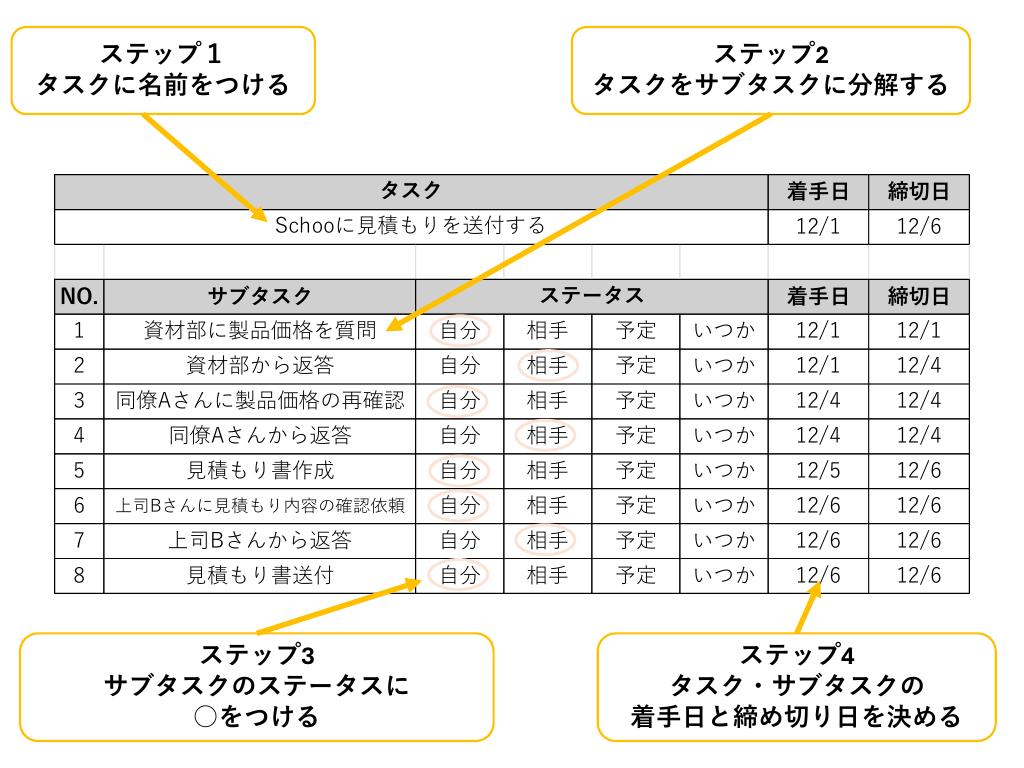

仕事を効率的に進めるには、正しい段取りの組み方を理解することが重要です。新入社員には、業務を小さなタスクに分解し、優先順位や期限を明確にする力が求められます。仕事の全体像を把握しながら、1つひとつを確実にこなすための思考と習慣を身につけさせる必要があります。

仕事の段取りでは、まず「タスクに名前をつける」「サブタスクに分解する」「担当者や期限を明確にする」といったステップを踏むことが大切です。例えば「見積書の送付」というタスクでも、その前には「価格確認」や「資料作成」といった複数の工程があるため、1枚の紙に分解して書き出すだけでも抜け漏れを防げます。

段取り力を高めることは、業務の質やスピードに直結します。新入社員には「仕事をどう進めるか」を常に意識させることで、自律的な行動が取れるようになります。段取りができれば、上司や同僚との連携もスムーズになり、チーム全体の生産性向上にもつながります。

PCスキル

▶︎参考講座:デキる社員になるための PCスキル

ビジネスの現場では、PCスキルの有無が業務スピードやアウトプットの質に直結します。新入社員が業務にスムーズに取り組むためには、Word・Excel・PowerPointの基本操作を早い段階で習得させる必要があります。操作技術だけでなく、効率化への意識も併せて身につけさせましょう。

1:Excel

Excelはデータ集計・分析・管理に必須のツールです。関数や表作成、グラフの作成といった基本操作に加えて、VLOOKUPやIF関数などの応用スキルを習得することで、業務効率を大きく向上できます。計算やデータ処理の場面でスピードと正確性を発揮するには欠かせません。

2:PowerPoint

PowerPointは、提案や社内共有のためのプレゼン資料作成に使用されます。伝えたい情報を整理し、視覚的に伝えるための構成力やデザインスキルが求められます。グラフや図解の挿入方法を身につけることで、わかりやすく説得力のある資料作成が可能になります。

3:Word

Wordは文書作成の基本ツールです。議事録・報告書・企画書など幅広い用途に使われるため、文字入力・段落設定・図表挿入・書式設定などの基本操作を確実に押さえることが必要です。業務上の信頼性や読みやすさに直結するため、細部の整え方も重視されます。

03新人研修カリキュラムの具体例

本章では、Schoo for Businessを活用した新人研修カリキュラムの具体例を紹介します。

ビジネスマナーのカリキュラム例

| 第1回 | 会社での働き方と仕事の基本 |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | ビジネスコミュニケーションのマナー〜電話・メール・チャット |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第3回 | 来客応対・訪問のマナー |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第4回 | 身だしなみのマナー |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第5回 | 会議・打ち合わせのマナー |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

こちらのコンテンツは、全5回・計5時間でビジネスマナーを網羅的に学ぶことができます。電話、メール、チャットなどのコミュニケーション方法から、身だしなみまで、ビジネスマナーの基本を学んでいきます。近年、オンラインでの仕事も増えてきていることから、オフライン・オンラインにおけるポイントなどもご紹介していきます。

-

株式会社スパークスラボ マスタートレーナー

株式会社スパークスラボ マスタートレーナー

株式会社スパークスラボ マスタートレーナー。国際コミュニケーション学学士、心理学学士。日本航空客室乗務員、研修会社講師を経て、枠に囚われない現場のニーズに即した学びと気づきの場を提供すべく、現会社設立に参画。その後、ホテル インターコンチネンタル東京ベイの研修支配人としても活躍した。心理学やコミュニケーション学に基づいたメソッドをもとに、新入社員研修、接遇研修、管理職研修などを企画から実施まで手がけ、研修を通じ企業の人材育成に携わっている。

マインドセットのカリキュラム例

| 第1回 | 自ら考え、動くための「心構え」 |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 有意義な時間にする「会議術」 |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第3回 | 人に伝える際の「要点整理」 |

| 時間 | 60分×1コマ |

| 研修内容 |

|

新社会人になる前に学んでおくべき「仕事の基本」を学べる授業です。講師は『40歳でGAFAの部長に転職した僕が20代で学んだ思考法』の著者、寺澤伸洋さん。社会人としての心構え、会議での立ち振る舞い、要点整理など、業務を円滑に進めるために必要なテーマを実践的に解説しています。

-

ビジネス本著者

ビジネス本著者

灘高校・東京大学経済学部卒業。日系メーカーで17年間勤務後、イギリス留学を経て外資系企業へ転職。著書に『40歳でGAFAの部長に転職した僕が20代で学んだ思考法』などがある。

コミュニケーションのカリキュラム例

| 第1回 | 論理的に聞く力〜「論理的に話す」前に大切なこと |

| 時間 | 50分×1コマ |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 論理的に話す方法〜分かりやすく伝えるために大切なこと |

| 時間 | 50分×1コマ |

| 研修内容 |

|

この授業はロジカルコミュニケーションを学ぶ授業です。ロジカルコミュニケーションを身につけるためには、論理的に話すことだけでなく、論理的に聞く力も求められます。本コースでは、「論理的に聞く力」と「論理的に話す力」の2つの授業を通して、ロジカルコミュニケーションを身につけるためのポイントを学ぶことができます。

-

コミュニケーション・スピーチコンサルタント

コミュニケーション・スピーチコンサルタント

福岡のTV局・ラジオ局で年間300日以上の生放送に出演。その経験を元に独立し、現在は企業向けの人材育成研修や人材育成コンサルティング、経営者や元アスリートなどのスピーチコンサルティングを行う。組織活性、営業成績4倍UP、スピーチ力向上による顧客獲得率UPなど成果を上げるためにとことんクライアントに寄り添う。企業研修:200社以上、個別コンサルティング:300名以上の実績あり。 趣味は読書と音楽鑑賞と筋トレ。無類のチョコレート好き。

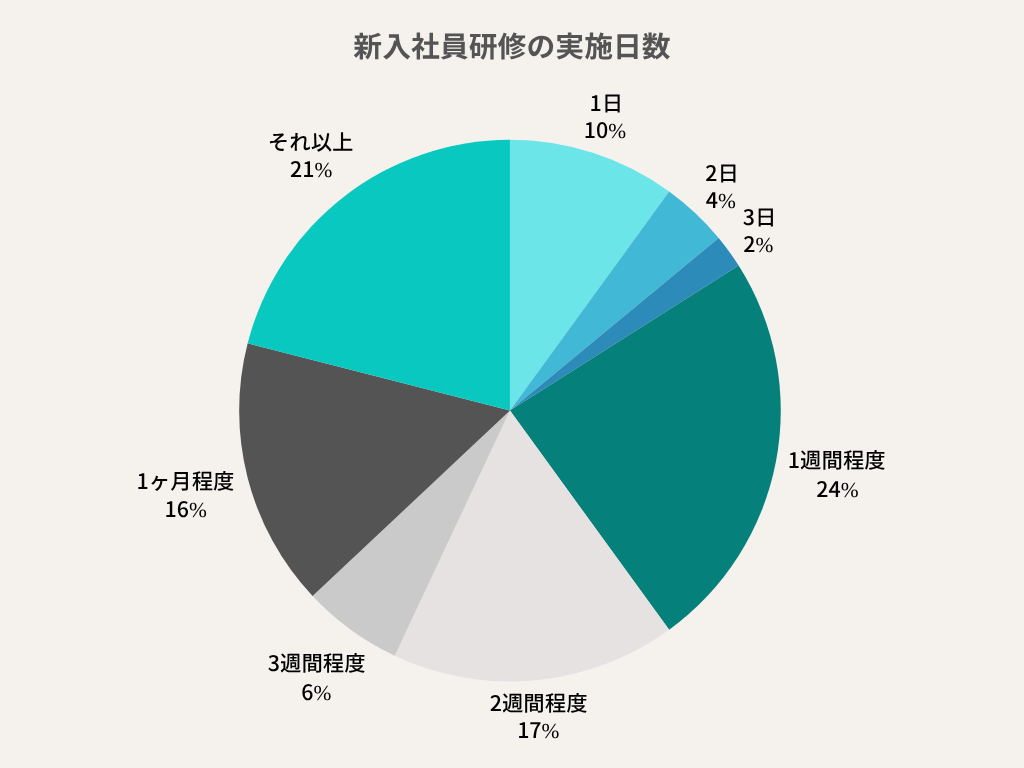

04新入社員研修の実施期間

新入社員研修は、企業ごとに実施期間が大きく異なります。HR総研の調査によると、最も多いのは「1週間程度」で約24%、次いで「1か月以上」が21%、「2週間程度」が17%という結果でした。一方で、「1日〜3日以内」の短期実施は全体の16%にとどまっています。

この結果から、多くの企業が1週間以上かけて研修を実施している傾向が見て取れます。社会人としてのマインドや業務遂行に必要なスキルを着実に習得させるためには、一定の時間を確保した育成計画が重要と考えられています。

05新入社員研修は内製・外注のどちらが良いか

新入社員研修は、企業の目的や体制に応じて「内製」「外注」のいずれか、もしくは両方を組み合わせて行うことが一般的です。どちらにも利点と注意点があるため、自社に合った形式を選ぶことが重要です。以下の表に、それぞれの特徴を簡潔にまとめました。

| メリット | デメリット | |

| 内製 | ・自社の方針や実務に沿った内容を伝えやすい ・企業文化や価値観を深く浸透させやすい |

・研修設計や講師の確保に時間・労力がかかる ・内容が属人的になり、質にばらつきが出る可能性がある |

| 外注 | ・ビジネスマナーやITリテラシーなど専門的な内容を効率的に学べる ・社内の負担を抑えながら高品質な研修が可能 |

・自社の事情に合わない内容になる場合がある ・費用がかかる/研修後のフォローが不十分になりやすい |

厚生労働省の調査(令和3年 能力開発基本調査)によると、新入社員研修を「自社」で実施している企業は正社員対象で78.6%と最も多く、次いで「民間教育訓練機関」が45.4%という結果でした。多くの企業が、社内で基本教育を行いながら、外部リソースも組み合わせて活用していることがわかります。

1:新入社員研修の内容を整理する

新入社員研修を計画するうえで、最初に取り組むべきは「研修内容の洗い出し」です。ビジネスマナーや社内ルールのような共通スキル、配属部署で必要とされる専門スキル、さらに社会人としての基本的な心構えなど、大きく3つの観点から整理すると抜け漏れを防げます。また、OJTで補う内容と集合研修で教えるべき内容を分けておくと、研修の進行や設計がスムーズになります。はじめに全体像を明確にすることが、効率的な内製・外注判断の土台になります。

2:内製で実施する内容を決める

整理した研修項目の中から、まず内製で行うべき内容を選定します。たとえば、自社の理念や制度、社内システムの操作方法などは、自社特有の要素が強いため、内製に適しています。また、現場の先輩社員が新入社員に業務を直接教えるOJTも、職場理解を深めるうえで有効です。ただし、内製に偏りすぎると運営負荷が高まるため、担当者のリソースや社内に講師役を担える人材がいるかも併せて確認しましょう。

3:残りの内容を外注するか判断する

自社で対応しきれない分野については、外部研修の活用を検討します。特に、ビジネスマナーやプレゼン技法、情報セキュリティなど、専門性や汎用性の高い内容は、外部講師に任せた方が効果的です。また、社員の負担を軽減しながら質の高い研修を実現できるのも大きな利点です。外注を導入する際は、カリキュラムの自由度やカスタマイズ性を確認し、自社の目的に沿うプログラムかどうかを見極めましょう。

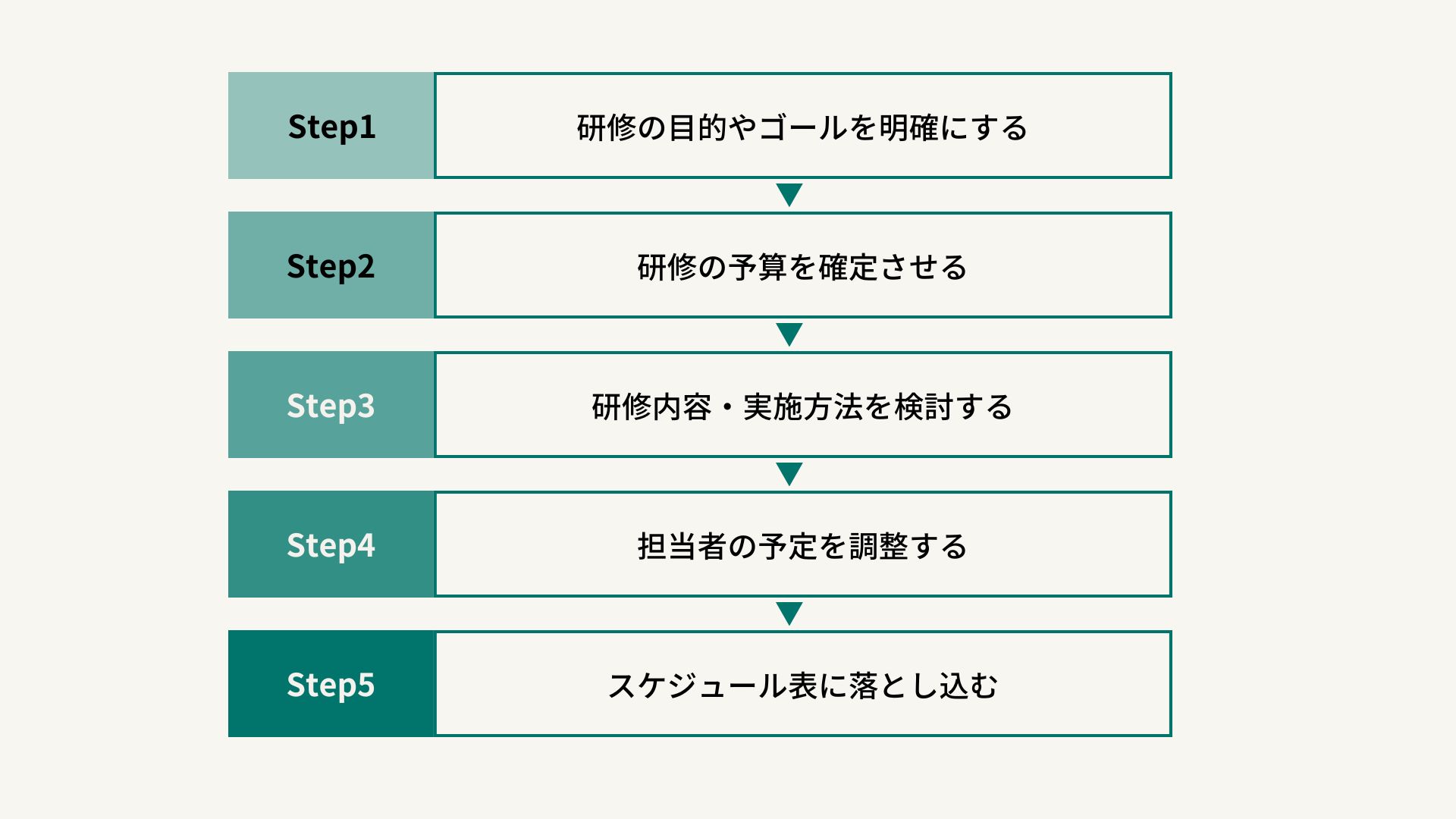

06新人研修カリキュラムの作り方

新人研修カリキュラムの作成は、まず目的を明確にすることから始めます。その後、予算や内容、実施方法などを詰めていきながら、最終的に具体的なスケジュールに落とし込みます。この章では、新人研修カリキュラムの作り方について解説します。

研修の目的やゴールを明確にする

まずは、研修を行う目的やゴールを明確に設定します。新人研修を通じて、どのような状態になってほしいのかを定義しましょう。

例えば、「本配属先ですぐに実務に取り掛かれるようなビジネススキルの習得」を目的にするのであれば、内容は実務によったものになるはずです。一方で、「社会人として最低限の常識を装着すること」を研修の目的にするのであれば、業務に直結するスキルよりも、マインドセットやビジネスマナーが主な研修内容となります。

研修の予算を確定させる

社内と外部、どちらで研修を行うにしてもコストがかかります。当然ながら予算がなければ研修自体が実施できませんので、研修に充てられる予算を確認しておく必要があります。 実際にかかる費用は、研修の実施数や実施方法によって大きく変動してしまいますが、あらかじめ費用相場をリサーチしておき、概算だけでも算出しておくと提案しやすくなるでしょう。

研修内容・実施方法を検討する

研修の予算が確定したら、予算の範囲内で実施する研修とその実施方法を検討します。 研修内容を決めるためには、対象の社員に身に着けてもらいたい知識やスキルから考える必要があります。企業全体で抱えている課題から考えたり、現場社員に直接ヒアリングしてニーズを把握するのも方法の一つです。 また、研修の実施方法には大きく分けて社内研修と社外研修があり、前者に比べて後者の方が費用が高額になるので予算を考慮しつつ決定する必要があるでしょう。

担当者の予定を調整する

次に研修を行う講師などの担当者の予定を調整していきます。研修の内容や期間、参加者のニーズを考慮しながら、研修を担当する講師やトレーナーの予定を確認します。彼らのスケジュールや優先順位を把握し、研修に適した日程を見つけていきましょう。担当者の予定を調整するフローでは、タイムリーな情報共有と円滑なコミュニケーションが重要です。スケジュールの変更や調整がある場合は、関係者に迅速に通知し、協力を得ることが必要です。

スケジュール表に落とし込む

実施する研修とその実施方法が決まったら、研修スケジュールに落とし込みます。 各研修で講師と受講者のスケジュールを加味しながら作成する必要があり、作成後は複数の研修の日程が重複していないかも確認が必要です。 どうしても想定している研修期間内でスケジュールを組むことが難しいという場合は、eラーニングなどを活用して個々人で学習してもらうというのも方法の一つです。

研修のスケジュール例

日別の研修スケジュールは分刻みで作成することになります。仮に新入社員研修の2日感の研修スケジュールを作成する場合、イメージは以下です。

1日目

| 時間 | 内容 |

| 09:00-09:30 | オリエンテーション |

| 09:30-10:30 | 会社概要とビジョンの説明 |

| 10:30-10:45 | 休憩 |

| 10:45-12:00 | 部署紹介と役割の説明 |

| 12:00-13:00 | 昼食休憩昼食休憩 |

| 13:00-14:30 | 仕事の基本ルールとコミュニケーション |

| 14:30-14:45 | 休憩 |

| 14:45-16:00 | チームビルディング活動 |

| 16:00-16:15 | 休憩 |

| 16:15-17:30 | 社内システムとツールの導入と使い方の説明 |

2日目

| 時間 | 内容 |

| 09:00-09:30 | 前日の振り返りと質疑応答 |

| 09:30-10:45 | ビジネスマナー研修 |

| 10:45-11:00 | 休憩 |

| 11:00-12:30 | コンプライアンスとセキュリティの重要性について |

| 12:30-13:30 | 昼食休憩 |

| 13:30-15:00 | プロジェクトマネジメントの基礎 |

| 15:00-15:15 | 休憩 |

| 15:15-16:30 | プレゼンテーションスキルと報告書の作成 |

| 休憩 | 休憩 |

| 16:45-17:30 | 研修の振り返りとアンケート回収 |

07新入社員研修の企業事例

新入社員研修の成果を高めるために、Schooを活用している企業の事例をご紹介します。研修設計の工夫や受講後のフォロー体制など、各社の取り組みは多様です。OJTと組み合わせた学習促進や自律的な学びの習慣化など、自社での研修設計に役立つヒントが詰まっています。

株式会社ウィルゲート

ウィルゲートでは、新入社員の基礎力向上を目的に、Schooの「新入社員ゼミ」を導入しています。社会人としての考え方やロジカルシンキング、段取り力など、OJTだけでは習得しづらいスキルを補完しています。学習した内容は1on1やチーム共有でアウトプットし、定着を促進しています。さらに、社内チャットで学びの感想を共有する仕組みも取り入れ、心理的安全性と学習文化の醸成にもつなげています。

SOMPOコミュニケーションズ株式会社

SOMPOコミュニケーションズでは、新入社員を3チームに分け、各チームが異なるSchoo授業を受講後に発表を行う形式を採用しています。アサーティブ・コミュニケーションやモチベーション管理を題材に、発信力と協調性を高めています。アウトプット重視の設計で、学びを日常業務に活かす意識づけも強化。終了後も自発的な受講が続くなど、継続的な学習習慣の醸成につながっています。

株式会社PHONE APPLI

PHONE APPLIでは、「楽しく続けられる学習」をテーマに、Schooを活用した毎日のプレゼン活動を実施しています。動画で得た知識を仲間に伝えることで、プレゼンテーション能力や論理的思考を養います。質問力や報連相、メンタルヘルスなど、受講者の興味関心に応じた講座選択も可能です。レポート機能を使ったフィードバックやプレゼン大会の開催により、学びの成果を可視化しています。

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

USEN-NEXT HOLDINGSは、若手育成プログラム「Green」でSchooを導入しています。入社1年目は必修授業で学習習慣を形成し、2年目以降は自律的にカリキュラムを組む運用へと移行しています。集合学習ではSDGsなどのテーマを用い、同期との意見交換や相互理解を深めています。さらに、月次レポートによる学習状況の共有やキャリア面談と連携させることで、将来を見据えた研修を実現しています。

株式会社東洋経済新報社

東洋経済新報社では、新入社員研修やOJT期間中にSchooの動画を活用し、ビジネスマナーやPCスキルなどの基礎を学べるように設計しています。受講は手挙げ制で、社員が主体的に学ぶ風土の形成を意識しています。また、社内配信のSchoo通信で学習情報を共有し、活用を促進しています。管理画面の使いやすさも評価され、受講状況の可視化やID管理がスムーズに行える点も導入の決め手となっています。

08新入社員研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。新入社員研修はもちろんのこと、若手社員研修・管理職研修からDX研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schooの新入社員研修の特長は、ビジネスマナーからマインドセット、ロジカルシンキングやExcelまで、新入社員に求められるスキルに関する幅広いコンテンツが充実しているという点にあります。また、営業基礎やマーケティング基礎のような授業も揃っており、現場に配属されてからの研修や自律学習という側面でも活用できるという点も特長です。

また、Schooはeラーニングによる研修受講となるので、社員1人ひとりが好きな時間や場所、タイミングで研修を受講することができるので、リモートワークを導入している企業や多拠点展開している企業におすすめです。

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

新入社員研修に関するコンテンツ一覧

| スキルタイプ | 講座 | 時間 |

| 社会人としての心構え | 仕事の基本-新入社員のうちに学んでおきたいこと- | 3時間 |

| ビジネスマナー | 令和版みなおしビジネスマナー | 1時間 |

| 仕事がデキると思われるビジネスマナーの基本 | 5時間 | |

| 報連相 | デキる若手の報連相 | 1時間50分 |

| 「途中までできたら見せて」は何割で見せるべき? | 1時間 | |

| コミュニケーション | 論理的なコミュニケーションの基礎 | 1時間40分 |

| 言葉の温度を届けるテキストコミュニケーション | 1時間 | |

| シンプルに伝わる ロジカルメール文章術 | 1時間 | |

| 会話・メール・プレゼンが「伝わる技術」 | 3時間 | |

| ビジネスコミュニケーションの教科書 | 7時間30分 | |

| 仕事の段取り | 10分で学ぶデキる若手の仕事術 | 1時間 |

| タスク管理が苦手な人の紙一枚仕事術 | 30分 | |

| タスク管理の悩み ー 傾向と対策 | 1時間 | |

| 仕事がたまってしまう人のタスク管理術 | 40分 | |

| コンプライアンス | 組織で働く人のためのコンプライアンス | 1時間40分 |

| 経費のコンプライアンス | 1時間30分 | |

| 働くあなたを守る労働法 | 2時間10分 | |

| 他人事では済まされない情報セキュリティ | 1時間 | |

| 反社会的勢力に関わらないための注意点 | 1時間 | |

| ハラスメントを正しく知る | 1時間20分 | |

| PCスキル | デキる社員になるための PCスキル | 1時間 |

| Windows操作の無駄をカットする | 45分 | |

| パソコン仕事を時短化する「ショートカットキー」テクニック | 1時間 | |

| Excel入門 | 1時間40分 | |

| Word基礎 | 3時間20分 | |

| PowerPoint基礎 | 1時間20分 |

09まとめ

新入社員研修の目的や内容、手法などについて解説してきました。新入社員研修は新卒採用と中途採用で目的が大きく変わってくるので、社員ごとに研修内容を調整することが重要になります。また、将来的な利益を考えて新入社員研修を行うことで、組織全体の生産性を向上させることができるでしょう。オンライン研修なども利用しつつ、それぞれの人材に適した新入社員研修を行うようにしましょう。