コンプライアンス研修でおすすめのネタ8選!取り扱うべきテーマと探し方をご紹介

コンプライアンス研修は、従業員が法令・社内規則の観点で適切に行動できるようにし、企業のさまざまなリスクを軽減することを目的としています。主な研修テーマとしては、ハラスメント防止、情報リテラシーの向上、著作権および商標権の理解、そして景品表示法の遵守などがあります。これらのテーマは、企業が円滑かつ健全に運営されるために不可欠な要素です。

01コンプライアンス研修とは

コンプライアンス研修とは、社員が法令や社会的ルールを正しく理解し、組織内で適切な行動を取れるようにするための研修です。主な目的は、不正行為やトラブルの未然防止と、企業としての信頼性や社会的価値の向上にあります。

研修では、著作権・商標権の基本や景品表示法、業界特有の法令、さらに労働法やハラスメント防止などの職場環境に関する内容が取り上げられます。また、インサイダー取引や贈収賄の防止、SNSの利用ルール、社内通報制度、差別防止といった情報リテラシー・倫理面の教育も含まれるのが一般的です。

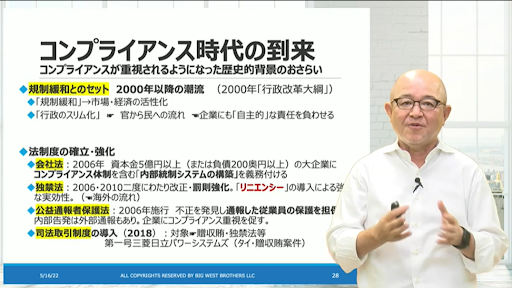

02コンプライアンス研修が必要とされる理由

▶︎引用:組織で働く人のためのコンプライアンス

コンプライアンス研修は、従業員の意識向上を図り、健全な職場環境と持続的な企業成長を実現するために必要不可欠な取り組みです。ここでは、Schoo講座「組織で働く人のためのコンプライアンス」の内容を参考に、研修の必要性について解説します。

従業員の意識向上と倫理観の醸成

社員の意識向上と倫理観の醸成を図るために、コンプライアンス研修は欠かせません。法令遵守だけでなく、社会的なルールや社内規定を深く理解することで、不適切な行動や不祥事の防止につながります。さらに、従業員一人ひとりのリスク感度が高まることで、社内通報制度の活用促進や健全な組織文化の形成にも寄与します。

法令を遵守するため

社員が法令を正しく理解し、遵守できるようにすることも、研修の重要な目的です。労働法や業界特有の規制は専門性が高く、改正も多いため、体系的に学ぶ機会が必要です。研修を通じて知識を深めることで、不適切な行為や法令違反を未然に防ぎ、企業としてのリスク回避と信頼性の確保が可能になります。

企業リスクを未然に防ぎダメージを最小化するため

コンプライアンス違反がもたらすリスクには、法的リスク(罰則・訴訟)、経済的リスク(損失・株価下落)、風評リスク(信用失墜)などがあり、企業に大きな損害を与える可能性があります。研修を通じてこうしたリスクの存在を従業員に認識させ、日々の業務で適切に行動できるようにすることが求められます。

企業統治(ガバナンス)の強化

コンプライアンスは、企業統治(ガバナンス)の要です。ガバナンスとは、経営者が株主・社員・顧客・社会などステークホルダーの利益を考慮しつつ、責任ある経営を行うための仕組みです。研修により、従業員がルールの意義を理解し、自律的に行動するようになることで、組織全体の統制力が向上し、不正防止に結びつきます。

企業価値を高めるため

重大なコンプライアンス違反は、企業のブランドや社会的信用を損ない、経営に深刻な打撃を与えます。ハラスメントの放置や情報隠蔽が常態化した職場では、従業員の士気や満足度も低下します。だからこそ、コンプライアンス意識の高い職場づくりは、企業の透明性と信頼性を高め、最終的に企業価値の向上にもつながるのです。

▶人事育成担当者限定!コンプライアンスを体系的に学べる授業を無料で観る

-

コンプライアンスコンサルタント

コンプライアンスコンサルタント

Big West Brothers合同会社代表。通算37年間40ヵ国でグローバルビジネスを経験。グローバル経営・事業経験者としての目線と平時・有事双方の企業法務担当者としての経験を活かし、企業コンプライアンス戦略構築・不祥事対応・再発防止・企業風土変革等の実効的ソリューションをクライアント企業に提案・支援。自走支援・伴走型コンプライアンスコンサルティングを行っている。一方、セミナーでは他には無い斬新な切り口と受講者を本気にさせ自走・自立を促す独自のスタイルによりリピートが絶えない唯一無二の講師との定評を持つ。

03コンプライアンス研修でおすすめのネタ8選

ここまで解説してきたように、コンプライアンス研修は、企業がさまざまなリスクを回避し、ステークホルダーからの信頼性を向上させるための重要な施策です。コンプライアンス研修を実施するにあたって、おすすめのネタには次のようなものが挙げられます。

- 1:ハラスメント防止

- 2:情報リテラシー

- 3:著作権・商標権

- 4:景品表示法

- 5:社内不正・横領の防止

- 6:下請法

- 7:マネジメント層のコンプライアンス強化

- 8:内部通報制度

ここでは、企業が健全な経営を維持し、ステークホルダーからの信頼を確保するために不可欠な、上記の8つの主要なコンプライアンス研修テーマについて詳しく解説します。

1:ハラスメント防止

近年さまざまな形のハラスメントが問題視されるとともに、法律によって企業での対策が求められています。例えばパワーハラスメントについては労働施策総合推進法、セクシャルハラスメントについては男女雇用機会均等法で防止措置が義務化されています。

職場にはセクハラ、パワハラだけでなく、スメハラやカラハラ、マタハラ、アルハラなど多様なハラスメントが存在し、それぞれの職員によってハラスメントに対する認識が異なるケースがあります。そのため職場でハラスメントの発生を防止するためには、まず全社員が正しい知識を身につけることが不可欠です。これらの取り組みが見過ごされやすい行為を認識させ、不祥事を未然に防ぐだけでなく、風通しのよい職場環境の構築にもつながります。

研修では「何がハラスメントか」を明確化し、自身の意図に関わらず相手が不快に感じた時点でハラスメントになり得ることや、「自分がよかれと思って取った行動が意に反してハラスメントと捉えられてしまうケース」があることを具体例を交え解説しましょう。管理職向けには、ハラスメントを回避する適切なマネジメント方法や部下のメンタルケアをテーマにし、法令違反のない職場づくりを促進します。一般社員向けには、ハラスメントから身を守る方法やハラスメントを受けたときの対処法に焦点を当て、誰もが働きやすい環境作りを目指します。

関連授業:ハラスメントを正しく知る - 全ビジネスパーソン向け

ハラスメントは、職場の信頼や安全を揺るがす深刻な問題であり、組織全体での理解と予防が欠かせません。本コースでは、パワハラ・セクハラ・SOGIハラ・マタハラについて、法令や判例に基づき具体的な言動を解説します。無意識の偏見や価値観の違いが引き起こすリスクにも触れ、予防のために必要な視点を学びます。多様性への理解を深め、安心して働ける職場づくりを目指すうえで重要な内容です。

2:情報リテラシー

昨今、インターネットやSNSの普及により、誰もが情報を手軽に発信できる一方で、社員の不適切な発言や投稿が企業の売り上げや信頼を大幅に損なうリスクも高まっています。一度拡散された情報は消すことが難しく、他のメディアにも転載される可能性があり、たった一度の投稿が企業価値に甚大な影響を与えることも少なくありません。そのため、社員一人ひとりが正しい知識と意識を持つことが極めて重要です。

これらを踏まえ、コンプライアンス研修では、SNS上での適切な情報発信の重要性と、その影響を具体的に解説していきましょう。例えば、「企業の公式アカウントだけでなく、社員個人の不適切な投稿が炎上し、企業の信用を失墜させるケース」や「他者の著作物や肖像を無断で使用した場合の法的リスク」などが挙げられます。社員が日々の業務やプライベートでの情報発信において、当事者意識を持って行動することを促し、デジタル時代におけるコンプライアンス意識を醸成することが大切です。

関連授業:それ、情報セキュリティの被害者になるかも

情報リテラシーは、デジタル化が進む現代において欠かせないスキルです。特にリモートワークの普及により、情報セキュリティの重要性は一層高まっています。本コースでは、「自分には関係ない」と思いがちな情報漏洩のリスクについて、実際の事例をもとに解説。何気ない日常の行動がトラブルに繋がる危険性を理解し、安心してITを活用できる力を養います。身近な事例から学ぶことで、情報リテラシーの意識を高めるきっかけとなる内容です。

3:著作権・商標権

コンプライアンス研修において「著作権・商標権」を扱うことは、企業の知的財産を守り、法的トラブルを未然に防ぐうえで極めて重要です。

社員が著作権や商標権に関する正しい知識を持つことは、自社の知的財産の保護はもちろん、他者の権利を侵害しないためにも不可欠です。たとえ意図的でなくても、他社の著作物や商標を無断で使用すれば、企業の信用低下や刑事罰といった深刻なリスクが伴います。

特にSNSや社内外への情報発信が日常的となっている現代では、無意識に不適切なコンテンツ利用をしてしまう危険性が高まっています。研修では、著作権(創作物の保護)や商標権(商品・サービスの識別マーク)について基本的な定義や重要性を解説し、無断転載などの具体的な事例を通じてリスクを明示します。これにより、社員が適切な判断力を持って情報を扱えるようになることを目指します。

関連授業:著作権・肖像権コンプライアンス - 全ビジネスパーソン向け

4:景品表示法

企業活動において商品やサービスの魅力を伝えることは重要ですが、その表現が行き過ぎると景品表示法に抵触する恐れがあります。この法律は、消費者を誤認させる表示や過大な景品提供を規制するもので、違反すれば行政処分や罰則、企業の信用失墜といった重大な影響を招きかねません。特に近年は、SNSやウェブ広告など情報発信の手段が多様化し、表示リスクが身近なものとなっています。

コンプライアンス研修で景品表示法をテーマにする場合は、社員一人ひとりが正しい表示の在り方を理解し、広告・販促活動における注意点と倫理意識を高めることを目的とし、「国産と誤解される表現」「効果効能の誇張」「虚偽の比較広告」などの具体事例をもとに、景品表示法の基本と違反リスクを解説していくことがおすすめです。

特に広報・マーケティング関連の部門にとっては、必須の学びとなるでしょう。

関連授業:景品表示法の世界 - 広告宣伝・販促企画担当者向け

広告宣伝やキャンペーン企画に携わる皆さんのために、本コースでは景品表示法の基本と具体的な違反事例をわかりやすく解説します。消費者に誤解を招く表現や過大な広告が、企業にどのようなリスクをもたらすのかを深く理解し、法令違反を未然に防ぐための実践的な知識を身につけることができるでしょう。クイズ形式で学べるため、日々の宣伝文作成やキャンペーン企画の現場で、学んだ知識をすぐに役立てられます。広報・マーケティング担当者にとって、必須の知識が詰まった内容です。

5:社内不正・横領の防止

社内不正・横領の防止は、企業の健全性と信頼性を維持する上で極めて重要なテーマです。 社内不正や横領が明るみに出ると、企業の信頼が著しく損なわれ、多額の経済的損失や法的責任、さらには企業価値の失墜につながります。これを未然に防ぎ、透明性の高い組織文化を構築するためには、コンプライアンス研修を通して、社員一人ひとりが不正行為のリスクと対処法を理解し、倫理的な行動をとることが不可欠です。

社内不正・横領については、コンプライアンス研修内で「社内通報制度」の項目とともに扱うことが効果的です。研修では「上司の不正会計や不正受給などの違法行為」といった具体的な事例を挙げ、それが企業全体に与える深刻な影響を明確に解説していきましょう。その上で、「社内通報制度が存在することの認識」を促し、「不正を発見した際の正しい活用方法」や「通報者が安心して声を上げられる環境」について詳細にレクチャーします。これにより、社員が不正行為を放置せず、適切な行動を取れるよう促し、企業の健全性と全社員が働きやすい環境を守ることができるのです。

関連授業:経費のコンプライアンス - 全ビジネスパーソン向け

社内不正や横領の防止は、企業の信頼性や健全な組織運営に直結する重要課題です。本コースでは、通勤手当の不正受給や備品の私的流用など、身近に起こり得る経費にまつわる不正行為を具体的な事例を通じて学びます。不正は「知らなかった」「慣習だから」と見過ごされがちですが、放置すれば企業全体に深刻な影響を及ぼします。日々の行動を見直し、正しい判断力を養うためにも、不正の芽を摘む意識づけとして本講座をご活用ください。

6:下請法

「下請法」の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」であり、フリーランスなどの下請事業者を保護することを目的に定められた法律です。人手不足などを背景に業務のアウトソーシングが進んだ昨今、企業は日々のビジネスにおいて意図せず下請法に抵触し、コンプライアンス違反につながるリスクも高まっています。

コンプライアンス研修における「下請法」は、企業の公正な取引と法的リスク回避に不可欠なテーマであり、全社員、特に現場レベルで下請法の知識を身につけることで、不当な取引慣行を防ぎ、企業の信頼性と企業価値を守ることができます。

研修では、フリーランスなどの下請事業者を保護する目的を明確に解説します。その上で、「企業がビジネスを行う中で下請法に抵触し、コンプライアンス違反につながる可能性が高い」点を強調し、不当な取引慣行が企業に与える法的・信用リスクを理解させます。これにより、現場レベルを含めた全社員が適切な知識を身につけ、下請事業者との健全なビジネス関係を築く意識を高めることを目指します。

関連授業:下請法総論

下請法はフリーランスや中小の下請事業者を保護するための重要な法律であり、企業の公正な取引を支えるルールです。本コースでは、受発注業務や経理に携わる方に向けて、下請法の規制内容や違反事例を分かりやすく解説します。知らずに法令違反に至るケースも少なくないため、リスクを未然に防ぐには、現場レベルでの法理解が不可欠です。講座を通じて、コンプライアンス意識を高め、健全な取引関係の構築に役立てましょう。

7:マネジメント層のコンプライアンス強化

企業の中核を担うマネジメント層や管理職は組織に与える影響が大きく、組織全体のコンプライアンス意識を左右します。そのため彼らがコンプライアンスを軽視する傾向にあれば、不祥事を引き起こすリスクが格段に高まると考えられます。つまりコンプライアンス研修における「マネジメント層のコンプライアンス強化」は、企業の健全な組織運営とリスク管理に不可欠なテーマと言えるでしょう。

研修では、「法令違反を未然に防ぐ職場づくり」に焦点を当てていきましょう。具体的には、ハラスメントを回避するマネジメント方法や部下のメンタルケアといった部下への適切な指導方法、リスク評価などが挙げられます。さらに、最新のコンプライアンス事情や法改正への対応についても解説し、管理職が自ら模範となり、部下を適切に指導することで、組織全体のコンプライアンスレベルを高めることを目指しましょう。

関連授業:パワハラと業務指導 線引きの考え方 - 管理職向け

中堅社員や管理職の皆さんは、組織のコンプライアンス意識を左右する重要な存在です。本コースでは、部下への業務指導がパワハラとならないための線引きを、具体的な裁判例を交えて詳しく解説します。管理職の皆さんが適切な指導方法を理解し、自信を持って職務を遂行できるようになれば、不祥事の防止や健全な職場づくりへと繋げられるでしょう。本コースは、法令遵守のリーダーとして役割を果たし、組織全体のリスク管理力を高めるために役立つ内容となっています。

8:内部通報制度

社内通報制度に関する研修は、企業の健全性と透明性の確保に大きく貢献します。特に新入社員の場合、上司による不正会計や不正受給などの違法行為を目にしても、対処法が分からず悩んだり、そもそも社内通報制度の存在を知らなかったりする可能性があります。このような企業の不正リスクを放置すると、顧客や取引先からの信頼を失い、企業ブランドのイメージに悪影響を及ぼしかねません。

研修を通じて、社員に対して社内通報制度の存在を認識させ、その正しい活用方法を具体的にレクチャーすることが不可欠です。社内通報制度への認識を高めることで、結果として全社員が安心して働ける環境を整備することにもつながります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

04コンプライアンス研修で取り扱うネタの探し方

コンプライアンス研修のネタ探しは、社内事例、省庁・関係団体や他社違反事例、SNSトレンド、専門家アドバイスといったものが挙げられます。本項では、具体的なネタの探し方について解説していきます。

社内の過去の事例を活用する

コンプライアンス研修のネタ探しにおいて、社内の過去の事例を活用することは非常に有効です。実際に発生した事例を取り入れることで、受講者はリアリティを感じ、危機感を高めることができます。「なぜ違反が起こったのか」「どのような対策が取られたのか」「今後どう対処すべきか」といった具体的なエピソードを共有することで、将来のトラブルへの対処法や、具体的なルール・法令の理解を深めることが可能となり、自社に合ったオーダーメイドの研修を実施できます。

国・自治体・業界団体の違反事例を参考にする

社内の過去事例の活用以外では、国・自治体・業界団体の違反事例を参考にすることは非常に有効的とされています。各省庁や団体のサイトには、過去の違反事例や最新の法律に関する情報が掲載されており、自社の業界や事業内容に特化した法的トラブルやリスクを具体的に把握できます。これにより、自社に合ったオーダーメイドの研修を実施し、コンプライアンス規定や方針の策定、課題の明確化にも繋げられることができるでしょう。

同業他社のコンプライアンス事例をリサーチする

業界特有の法的トラブルを把握するため、同業他社のコンプライアンス事例をリサーチすることは、自社のリスク対策を強化する上でおすすめです。製造業での製品偽造、介護業界での利用者への虐待など、業界や業種によって起こりやすい法的トラブルは異なるため、同業他社の具体的な違反事例を研修に取り入れることで、受講者は起こり得るリスクを身近に感じ、どのように対処するかを学ぶことができるでしょう。これにより、自社のコンプライアンス規定や方針の作成、課題の明確化にも繋がり、より実践的な研修内容を提供できます。

大手企業の不祥事から学ぶ

大手企業の違反事例を研修に取り入れるといったように、大手企業の不祥事をケースにした学びは、受講者の興味・関心を高めることができます。研修では、違反がどのように発生し、該当企業がどのように危機を乗り越え、再発防止策を講じたかを学ぶ内容にするとよいでしょう。これにより、社員はコンプライアンス違反が企業に与える影響の大きさを理解し、自社で同様の事態を防ぐための具体的なヒントを得ることが可能になります。

SNSやニュースから社会的トレンドを拾う

ニュースやSNSから社会的なトレンドや最新情報をキャッチアップすることは、コンプライアンス研修で取り扱うネタ探しにおいて、非常に有効です。SNSからは、まだメディアで報じられていない深掘りされた情報や、職場の不祥事に関する内部告発の事例などが見つかる可能性もあります。これにより、研修に現実感を持たせ、受講者の当事者意識を促すことができます。ただし、SNSの情報は信憑性が低い場合もあるため、慎重に情報の精査と見極めを行う必要があるでしょう。

専門家からアドバイスを得る

企業法務に詳しい専門家からアドバイスを得ることは有効な方法と言えます。例えば、弁護士は労務、契約、知的財産権などの法律知識が豊富であり、より実践的な研修テーマの構築に役立つでしょう。専門家は自社の業界に精通している場合も多く、社内にはない詳細な情報や専門知識を提供し、質の高い研修実施につながります。また、コンプライアンス研修を専門の研修会社に委託し、自社のニーズに合ったカリキュラムを構築してもらうのも一つの手段です。

05研修後もコンプライアンス違反が起きる主な原因

コンプライアンス違反が研修後も発生する主な原因は、研修内容の不定着、現場の実情と内容の乖離、そして企業文化の影響が考えられます。コンプライアンス研修後に違反が起こらないようにするためにも、研修後に違反が起こるメカニズムを抑えておきましょう。

研修の内容が定着していない

コンプライアンス研修後も違反が起きる主な原因の一つに、研修で学んだ内容が社員に定着していないことが挙げられます。研修が一度きりであったり、単に動画を視聴するだけでは、知識が忘れ去られ、実際の業務に活かせない可能性があります。これにより、社員は具体的なルールや法令、適切な行動を実践できず、結果として意図せずコンプライアンス違反を引き起こしてしまう事態に繋がります。

現場の実情と研修内容に乖離がある

研修で学んだ知識が実際の業務に即していない場合、社員はその内容を実務で実践することができません。結果として、社員は研修で得た具体的なルールや法令、適切な行動様式を日々の業務に落とし込めず、意図せずコンプライアンス違反を引き起こしてしまう事態に繋がります。知識があっても活用できないため、リスクを回避する行動が取れないのです。

企業文化がコンプライアンス意識に影響している

研修で学んだとしても、上司や同僚がコンプライアンスを軽視する傾向にあると、社員はその影響を受けて違反を犯してしまう可能性があります。また、心理的安全性が低い職場では、たとえ違反に気づいても上司や同僚に意見を言いにくいため、不祥事が起こりやすくなります。このように、組織全体の文化がコンプライアンス意識を阻害し、学んだ知識が行動に繋がらないことが違反を引き起こす原因となります。

06コンプライアンス研修を実施する際のポイント

コンプライアンス研修は、eラーニングや動画で学びやすい環境を整えることがおすすめです。また、リアルタイムのオンライン研修も効果の最大化につながります。加えて、定期的な実施と理解度テストやアンケートによる振り返りで、内容の定着を促し、効果を高めることも重要といえるでしょう。本項では、コンプライアンス研修を実施する際のポイントについて、具体的に解説していきます。

eラーニング研修で学びやすい環境を整える

コンプライアンス研修を効果的に実施するポイントとして、eラーニングで時間や場所を問わず学べる環境を整えることが挙げられます。法令知識や事例など定型的な内容は動画やスライドで繰り返し学習することができるのもeラーニングのメリットです。また、eラーニングは5〜10分程度の短時間コンテンツを用意すれば、スキマ時間に細切れで学習でき、負担感を軽減しながら継続的な学習が可能です。これにより、知識の定着が促進され、研修効果を高められます。

動画教材も活用して理解を深める

コンプライアンスに関する抽象的なルールや法律用語は、文章だけでは理解しにくいケースがあります。動画教材を活用することで、実際の事例や具体的な場面を可視化でき、受講者の理解と記憶の定着に効果的です。また、ナレーションやアニメーションを使った演出は、注意喚起や感情に訴える要素としても有効です。現場で起こりうるリスクを自分ごととして捉えやすくなります。また、eラーニングと同様に時間や場所を選ばず視聴できるため、働き方が多様化する現代においても柔軟な学習が可能です。

リアルタイムのオンライン研修を実施する

Web会議ツールを用いたリアルタイムのオンライン研修も有効的な方法の一つとして、挙げられます。リアルタイムのオンライン研修は、遠隔地の社員にも一律の研修を提供できます。また、講師とのやり取りや質疑応答を通じて、受講者はその場で疑問を解消でき、対話的な学びが可能になります。とくに企業独自の事例や方針に基づいたケーススタディを扱うことで、実務との関連性を高め、形式的な理解にとどまらない行動変容を促すことができます。

定期的な実施と振り返りを行う

コンプライアンス研修の効果を高めるには、定期的な実施と振り返りが不可欠です。研修が一度きりでは、学んだ内容が時間とともに忘れ去られ、知識が定着しません。これにより、社員は具体的なルールや法令、適切な行動を実践できず、結果として違反を引き起こしてしまう可能性があります。

これを防ぐため、年に複数回実施したり、研修後に理解度テストやアンケートを行うことで、社員が内容を実践できているかを確認し、次回の研修計画に活かすことが重要です。このPDCAサイクルを回すことで、研修内容を現場の実情に合わせて更新し、組織全体のコンプライアンス意識の向上と定着に繋がります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07まとめ

コンプライアンス研修は、従業員の法令遵守意識を高め、不祥事や企業リスクを未然に防ぐために不可欠です。研修では、ハラスメント防止や情報リテラシー、著作権・商標権、景品表示法など、企業経営に直結する重要テーマを扱いながら、従業員の意識向上を図っていきましょう。

一方で、研修はやりっぱなしでは効果が得られません。研修を実施しても違反が起こってしまう背景には内容の定着不足や現場との乖離、企業文化の問題などがあり、定期的なフォローや実務に即した内容の提供が重要となります。

本記事で解説した内容を参考にしながら、企業価値の向上につながるコンプライアンス研修を行っていきましょう。