コアコンピタンスとは|ケイパビリティとの違いや見つけ方を解説

コアコンピタンスとは、企業が持つ「他社に模倣できない中核的な能力」のことです。本記事では、コアコンピタンスの意味やケイパビリティとの違い、見極めるための5つの視点や具体的なステップ、さらに企業事例を通じてその活用方法を解説します。

- 01.コアコンピタンスとは

- 02.コアコンピタンスが重要視されている背景

- 03.コアコンピタンスの3つの要件

- 04.コアコンピタンスを見極める5つの視点

- 05.コアコンピタンスの見つけ方

- 06.コアコンピタンスを見極め、経営に活かす際のポイント

- 07.コアコンピタンスの企業事例

- 08.まとめ

01コアコンピタンスとは

コアコンピタンスとは、企業が持つ「他社には模倣できない中核的な能力」のことです。G・ハメルとC・Kプラハラードが提唱し、1995年に日本経済新聞出版社から出版された著書によって広く知られるようになりました。国内の事例としては、ホンダのエンジン技術、ソニーの小型化技術、シャープの液晶技術が挙げられます。これらは顧客に利益をもたらし、競合に模倣されにくく、複数の市場に展開できる特徴を備えている点で、コアコンピタンスの条件を満たしています。

▶︎参考:コア・コンピタンス経営|ゲイリー・ハメル

ケイパビリティとの違い

類似用語にケイパビリティがあります。ケイパビリティとは、企業が持つ組織的な能力や固有の強みを指します。どちらも競争優位の要因になりますが、ケイパビリティが組織に焦点を当てるのに対し、コアコンピタンスは技術に重きを置く点に違いがあります。いずれも企業経営において競争優位の源泉として重要な役割を担います。

▶︎参考リンク:ケイパビリティとは?意味からビジネスでの活用方法まで詳しく解説

コアコンピタンス経営とは

ものづくりを行う企業で特に活かせるのが「コアコンピタンス経営」です。これは自社の優位性を核として市場における地位を確立する手法であり、複数の商品や分野への応用性、顧客利益の大きさ、模倣困難性といった要素が条件となります。

02コアコンピタンスが重要視されている背景

市場や技術の変化により、競争の軸は個別事業の強さから企業が持つ独自の能力へと移行しています。また、製品やサービスの同質化が進み、表面的な差別化だけでは優位性を保ちにくくなっています。こうした環境下で注目されるコアコンピタンスの重要性について解説します。

競争の軸が変化しているため

かつては市場シェアや製品ライン、価格競争力といった「事業そのもの」が競争優位の中心でした。しかし近年は、技術革新や顧客ニーズの高度化により、事業の寿命が短くなっています。その結果、どの事業を行っているかよりも、「新たな事業を生み出し続ける力」「環境変化に適応する力」といった企業の内在的な能力が競争の軸となっています。こうした状況下では、事業を横断して活用できるコアコンピタンスを明確にし、継続的な価値創出につなげることが重要になります。

差別化が難しくなっているため

技術やビジネスモデルの普及スピードが速まり、製品やサービスの模倣が容易になっています。その結果、機能や価格だけでは持続的な差別化が難しくなりました。このような環境では、他社が簡単に真似できない「組織的な能力」や「長年の蓄積による強み」が競争優位の源泉となります。コアコンピタンスは、技術・人材・ノウハウが複合的に結びついた強みであり、模倣されにくい差別化要因として、企業価値を長期的に支える役割を果たします。

03コアコンピタンスの3つの要件

コアコンピタンスは、企業が持つ中核的な強みの中でも「競争優位を築くために欠かせない条件」を満たす必要があります。単に優れた技術や知識を持っているだけでは十分ではなく、顧客への価値提供や模倣困難性、さらに複数市場への応用可能性といった観点から評価されます。以下では、G・ハメルとC・Kプラハラードが提唱した内容をもとに、コアコンピタンスと認められるための3つの要件について解説します。

▶︎参考:The Core Competence of the Corporation

顧客が価値を感じる中核的要素を生み出している

「顧客に利益やメリットを与える能力である」ことが重要です。他社より優れた技術やノウハウを持っていても、顧客の価値につながらなければ意味がありません。例えば、高度な技術力を活かして他社製品にはない機能や付加価値を提供できれば、顧客満足につながり、結果として企業の競争力を高めることができます。

競合に模倣されにくいこと

競合他社が容易に模倣できないことも要件の1つです。たとえ独自の能力を持っていても、短期間で真似されれば競争優位は維持できません。特許技術や長年の経験に裏打ちされたノウハウなど、参入障壁が高く模倣困難な能力こそが、持続的な競争力を生み出します。

複数の事業・市場へ展開できる

コアコンピタンスは、1つの製品や市場に限定されるのではなく、複数領域に展開できることが望まれます。応用範囲が広ければ、事業環境の変化にも対応しやすくなります。例えば、ブランド力のある企業は異なる産業に進出しても信頼を活かせるため、継続的に競争優位を保つことができます。

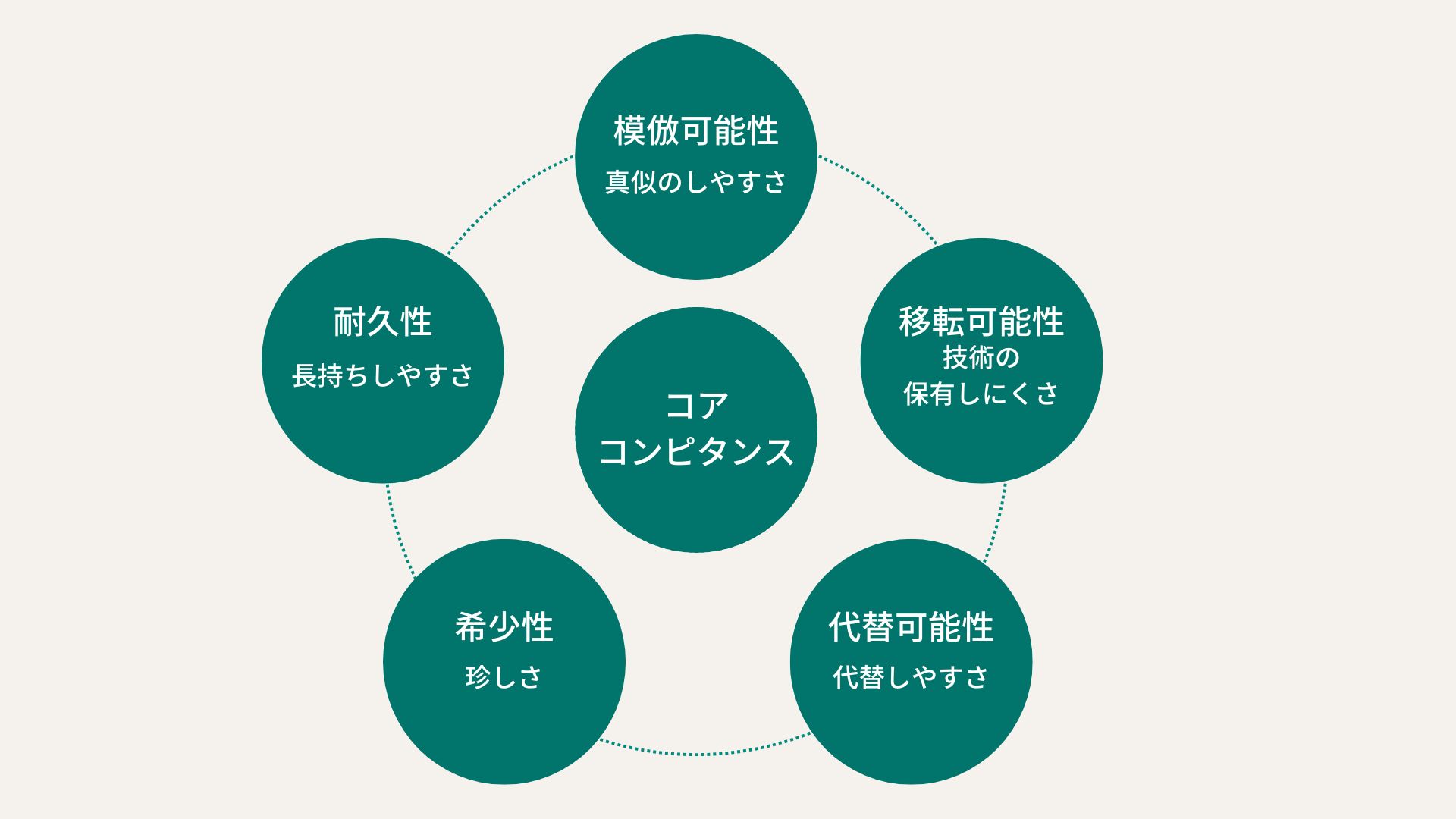

04コアコンピタンスを見極める5つの視点

真のコアコンピタンスを特定するには、5つの視点から評価することが求められます。これらを総合的に満たすことで、持続的な競争優位を築けるかを判断できます。自社の強みを過信するのではなく、模倣や代替の可能性、応用範囲や持続性を踏まえて客観的に見極めることが重要です。

模倣可能性(Imitability)

模倣可能性(Imitability)とは「保有している技術や特性が、競合他社に簡単に真似できるかどうか」に関する視点です。模倣が難しい高度な技術や製品であれば、市場での優位性が高まります。逆に容易に模倣される場合、それはコアコンピタンスとはいえません。

移動可能性(Transferability)

移動可能性(Transferability)とは「一つの技術を多様な製品や分野に応用できるか」を問う視点です。応用範囲が広ければ、新市場への展開や複数製品への適用が可能となり、競争力を維持しやすくなります。

代替可能性(Substitutability)

代替可能性(Substitutability)とは「他の技術や製品に置き換えられないか」を判断する視点です。代替が困難な独自技術やオリジナリティを持つ企業は、その分野で独占的なシェアを維持する可能性が高くなります。

希少性(Scarcity)

希少性(Scarcity)とは「技術や特性がどれほど珍しいか」を示す視点です。模倣や代替が難しい場合、その強みは希少性を帯び、市場でのアドバンテージにつながります。希少性はコアコンピタンスを成立させる重要な条件です。

耐久性(Durability)

耐久性(Durability)とは「競争優位を長期間維持できるか」を判断する視点です。短期間で消滅する強みでは意味がなく、長期にわたり他社を寄せつけない能力である必要があります。ただし変化の激しい現代では、ブランド力で維持できても、製品価値の耐久性を保つことは難しい点に留意しましょう。

05コアコンピタンスの見つけ方

自社のコアコンピタンスを見つけるには、段階的な分析が必要です。代表的な手順は「自社の強みと弱みの整理」「強みの評価」「絞り込み」です。これらを丁寧に進めることで、自社にとっての中核的な能力が浮かび上がります。逆に誤った見極めは、成長機会を失うだけでなく企業損失にもつながるため、慎重に取り組むことが重要です。

自社の強みと弱みの整理

コアコンピタンスを見つける第一歩は、自社の強みと弱みを正確に把握することです。強みとは、顧客や市場から評価され、成果や競争力につながっている要素であり、技術力、ノウハウ、組織文化、人材、顧客との関係性など多岐にわたります。一方、弱みは、成果が出にくい領域や、他社と比べて不利になっている点、現場で課題として繰り返し表面化している部分です。重要なのは、実際の業績や顧客の声、現場の事実をもとに整理することです。成功体験と失敗体験の両方を振り返り、「なぜうまくいったのか」「なぜつまずいたのか」を掘り下げることで、自社ならではの本質的な強みと、補うべき弱みが明確になり、コアコンピタンスの発見につながります。

強みの評価

次に、強みの評価を行います。前述で紹介した5つの視点「模倣可能性(Imitability)」「移動可能性(Transferability)」「代替可能性(Substitutability)」「希少性(Scarcity)」「耐久性(Durability)」に加えて、「顧客に価値をもたらすか」「競合に真似されにくいか」「応用範囲が広いか」といった観点から検討します。評価は一度で終えるのではなく、継続的に見直すことが不可欠です。

絞り込み

最後に、強みの中から真に自社を支えるコアコンピタンスを絞り込みます。これは経営方針や市場戦略に直結する重要な意思決定であり、経営陣と共に議論しながら進めるのが一般的です。一度定義したコアコンピタンスは頻繁に変えるものではなく、長期的な企業の成長と競争優位を支える基盤となります。

06コアコンピタンスを見極め、経営に活かす際のポイント

コアコンピタンスを経営に活かすには、感覚や思い込みではなく、客観的な視点で自社の強みを整理することが重要です。そのうえで、企業理念や中長期の経営戦略、人事戦略と結びつけることで、単なる分析に終わらず、事業選択や人材育成、投資判断へと落とし込めます。コアコンピタンスを一過性の概念にせず、経営の軸として機能させるためのポイントについて解説します。

フレームワークを活用する

自社の本質的な強みを把握し、戦略に活かすにはフレームワークの活用が有効です。ここでは、自社の強みを分析するのに役立つ代表的なフレームワークを解説します。

SWOT分析

SWOT分析は、自社を取り巻く状況を「内部環境」と「外部環境」の2軸で整理し、戦略の方向性を考えるための基本的な考え方です。 Schoo授業『経営戦略の策定へ押さえておきたい経営理論』においても、その活用方法について解説されています。 内部環境については、プラス要因であるStrength(強み)と、マイナス要因であるWeakness(弱み)に分けて整理します。一方、外部環境については、事業機会となり得るOpportunity(機会)と、リスクや制約となるThreat(脅威)に分類します。この4つの視点から「自社の立ち位置」や「強みをどう活かし、弱みをどう補うか」「外部の変化にどう向き合うか」を考えることができます。

VRIO分析

VRIO分析は、企業が保有する資産や能力が、持続的な競争優位につながるかを見極めるための内部環境分析の視点です。 Schoo授業『ビジネスフレームワークの基本ー第1回ー』においても、その活用方法について具体的な例を用いて解説されています。 まず「価値(Value)」として、その資源が顧客価値や成果創出に本当に貢献しているかを問います。次に「希少性(Rarity)」として、他社にも容易に存在するものではないかを確認します。さらに「模倣困難性(Inimitability)」の観点から、他社が簡単に真似できないかを考えます。最後に重要なのが「組織(Organization)」で、価値があり模倣しにくい資源を、組織として継続的に活かし続ける仕組みや体制が整っているかを問います。この4点を満たして初めて、真の競争力となる強みが明確になります。

企業理念や人事制度などと連動させる

コアコンピタンスを見極め、それを経営に活かすためには、企業理念や人事制度と一体で設計・運用することが不可欠です。Schoo授業『“強い”会社とは?〜人が自ら動き出す環境をつくる〜』においても、コアコンピタンスと企業理念、人事の仕組み・制度・施策は関わりあっていることに言及させています。企業が企業理念が明確でなければ、強みをどの方向に発揮すべきか定まりません。そのうえで、自社ならではのコアコンピタンスを特定し、それが理念の実現にどう貢献するのかを整理する必要があります。さらに重要なのは、その強みを偶発的なものにせず、継続的に発揮・強化できるよう、人事制度や評価、育成、配置といった人事戦略に落とし込むことです。理念・コアコンピタンス・仕組みが連動してはじめて、組織戦略は機能し、経営成果につながります。

07コアコンピタンスの企業事例

コアコンピタンスは、企業が長期的な競争優位を築く上で重要な要素です。事例を見ると、技術力や独自のノウハウを起点に新たな市場を切り開き、複数分野へ展開していることが分かります。エンジン技術や液晶、小型化、素材開発など、それぞれが模倣困難であり、顧客価値を創出し続けている点が共通しています。以下では、日本企業を中心に代表的な事例を紹介します。

本田技研工業

1970年、自動車の排気ガスによる大気汚染を規制する大気浄化法改正法が生まれ、厳しい基準をクリアした自動車しか販売を許可されなくなりました。これを好機ととらえたHONDAは、社内のリソースをほとんど注ぎ込み、低公害技術を駆使した新型エンジン「CVCC」を開発。アメリカ環境保全局の認定をクリアし、その後は、芝刈り機や除雪機など、他の製品にも横展開し、コアコンピタンスを確固たるものにしました。

シャープ

世界初の液晶電卓を開発した電機メーカーのシャープは、そこで培った液晶技術を活用して、テレビやデジカメ、スマートフォンなど、さまざまな製品を展開。液晶技術で業界のコアコンピタンスを得ました。

SONY

SONYは、テープレコーダーの小型化を追求し、ウォークマンを開発。大きなラジカセを持ち歩かずに外で音楽を聴くライフスタイルを作りました。これにより、小型化技術というコアコンピタンスを確立し、カメラやテレビなどにも横展開しています。

京セラ

京セラは、半導体、自動車、産業用機械などの幅広い分野で使われるファインセラミックスの分野において、コアコンピタンスを確立。自社の技術力を活かして、他社が参入困難な「絶縁セラミック」部品の供給に目をつけ、今では医療機器や宝飾品など、さまざまな製品の開発に寄与しています。

味の素

アミノ酸の研究・開発・生産から派生した先端バイオ・ファイン技術をコアコンピタンスとし、食品業界だけではなく、ヘルスケア業界にも技術を展開しています。また、独自の営業・マーケティング手法で海外のさまざまな人に合わせた製品を作ることで確固たるコアコンピタンスを築き上げています。

3M

アメリカに本社を置く世界的化学・電気素材メーカーの3Mは、自社の粘着剤やコーティング技術を生かし、セロハンテープを発明しました。粘着剤やコーティング技術をコアコンピタンスとして、今ではエレクトロニクスや化学素材にも活かされています。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

08まとめ

本記事では、コアコンピタンスをテーマにコアコンピタンスを決める5つの視点、見極めを行うステップについて解説しています。市場動向や顧客動向は著しく変化をしており、市場での優位性を維持することが、ますます難しくなっている時代です。だからこそ、自社の強み「コア」について精査し競争力を高める努力が必要になっています。本記事を参考に自社のコアコンピタンスを見極め、市場優位の位置を確立し、ビジネスの成功、企業成長に繋げていきましょう。