インストラクショナルデザインとは?注目される背景と代表的なモデルを紹介

本記事では、企業研修などにおいて、効率的かつ効果的な学習支援を設計する考え方であるインストラクショナルデザインについて解説します。注目される背景や代表的なモデルについて紹介しますので、最適な研修を模索している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

01インストラクショナルデザインとは

インストラクショナル・デザインは「教育活動の効果・効率・魅力を高めるための手法を集大成したモデルや研究分野、またはそれらを応用して学習支援環境を実現するプロセス」と定義されています(鈴木克明『e-Learning 実践のためのインストラクショナル・デザイン』より)。この考え方を取り入れることで、従来の講師依存型の研修から脱却し、受講者の特性や学習目標に基づいた体系的な設計が可能となります。結果として、理解度や実務への定着率を高め、企業研修の成果を安定的に引き出すことができます。

02インストラクショナルデザインが注目される背景

eラーニングの普及や勘と経験をもとに組み立てた教育方法からの脱却、教育成果のばらつきを是正といった理由から、インストラクショナルデザインが注目されるようになりました。ここからは、それぞれの具体的な内容を解説します。

eラーニングの普及

インストラクショナルデザインが認知されはじめたのは、2000年頃から始まったeラーニングの普及に起因します。集合研修や外部セミナーが一般的だった企業研修では、講師が受講者の反応を確認しながら、教育を進めていました。一方、eラーニングでは、講師や上司が不在でも、受講者が効率的に一定水準の学習効果を得る必要があります。そのため、理論にもとづく効果的な教育方法であるインストラクショナルデザインの活用が重視されはじめたのです。 新型コロナウイルス感染症対策のため、リモートワークが加速度的に普及し、企業の教育研修において、オンライン化が進んだことも理由として挙げられます。短時間で効果的な成果を出せるオンライン研修へのニーズが高まり、インストラクショナルデザインが注目されています。

勘と経験をもとに組み立てた教育方法から脱却する

多くの企業において、教育をする側は長年の勘と経験をもとに教育方法を組み立て、部下を育てていく環境が珍しくありませんでした。しかし、このような教育方法では、教育する側の力量によって、教育の質にばらつきが出るものです。さらに、実践での活かし方など最終目標が定まっていない点が課題として指摘されていました。

教育成果のばらつきを是正

教育を受ける側の能力差によって教育効果に差がでるおそれも避けたいものです。めまぐるしく変化するビジネス環境においては、以前のようなアプローチの人材教育では立ち行かなくなっています。このような懸念を解決する緒として、インストラクショナルデザインに注目が集まるようになったのです。

03インストラクショナルデザインを基にした教育訓練のメリット

インストラクショナルデザイン(ID)を基盤とした研修設計には多くの利点があります。目的達成に直結する教育手法を計画的に設計でき、教材や講師による質の差を抑え、参加者の学習意欲を高められる点が大きな特徴です。企業研修においては短期間で確実に成果を求められるため、IDを活用することが効果的といえるでしょう。

目的に対して効果的な教育手法を設計できる

研修は単に知識を理解させる場ではなく、業務に活かせる行動変化を促す場である必要があります。インストラクショナルデザインでは「理解すること」ではなく「〇〇ができるようになること」といった行動目標を設定します。その上で学習活動や教材を組み立て、終了後に成果を検証する仕組みを整えることで、学習効果を定量的に把握できるのです。この流れを徹底することで、企業が求める人材育成を確実に実現できるようになります。

体系的な教育アプローチで教育の質を保てる

インストラクショナルデザインには、ADDIEモデルやTOTEモデルといった体系化されたフレームワークが用意されています。これらを活用することで、教材作成者や講師の経験値に依存せず、一定の品質を維持した研修を設計可能です。体系的な流れに沿うことで学習者ごとの理解度の差を抑え、安定した教育成果を得やすくなります。結果として、複数部門や階層にわたる研修を一貫性のある形で実施できる点は、研修担当者にとって大きなメリットです。

参加者の自主的な学習意欲を高められる

インストラクショナルデザインを活用した研修では、学習目標とゴールが明確に提示されます。そのため参加者は自らの学びの方向性を理解し、主体的に取り組む姿勢を持ちやすくなります。加えて、研修プロセスを通じて小さな達成感を積み重ねることでモチベーションを維持でき、短時間でも集中して成果を得られる環境が整います。このように、受講者の自主性を引き出しながら成果に直結する学びを提供できる点もIDの大きな強みといえるでしょう。

04インストラクショナルデザインの代表的なモデルを紹介

インストラクショナルデザインには、研修を効果的に設計するためのさまざまなモデルが存在します。代表的なものとして、研修設計の基本プロセスを示すADDIEモデル、学習意欲を高めるARCSモデル、学びのサイクルを体系化したメリルの第一原理、授業設計に役立つガニェの9教授事象、さらに学習成果を分類するガニェの5分類が挙げられます。それぞれの特徴を理解することで、研修の目的や参加者の特性に合わせた効果的な設計が可能になります。

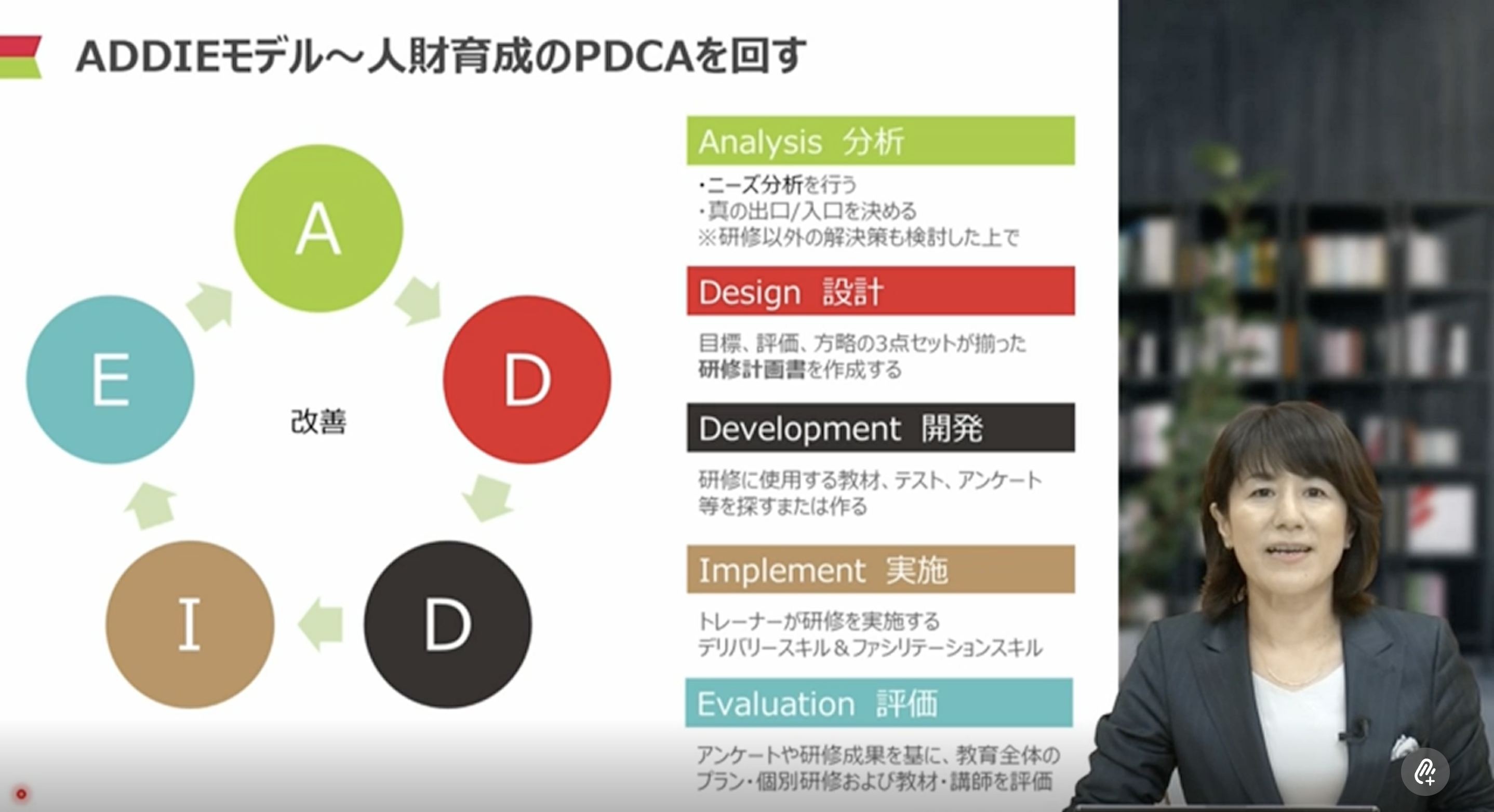

ADDIEモデル

▶︎参考:集合研修と職場学習を設計しよう

ADDIEモデルは、教育設計の基本ともいえる枠組みで、Analysis(分析)、Design(設計)、Development(開発)、Implementation(実施)、Evaluation(評価)の5段階で構成されます。研修ニーズや受講者特性を分析し、目標に沿ったプログラムを設計、その後教材を開発し、研修を実施します。最後に成果を評価し改善へつなげることで、効果的な学習設計が可能となります。PDCAに似ていますが、教育分野に最適化された形で活用される点が特徴です。

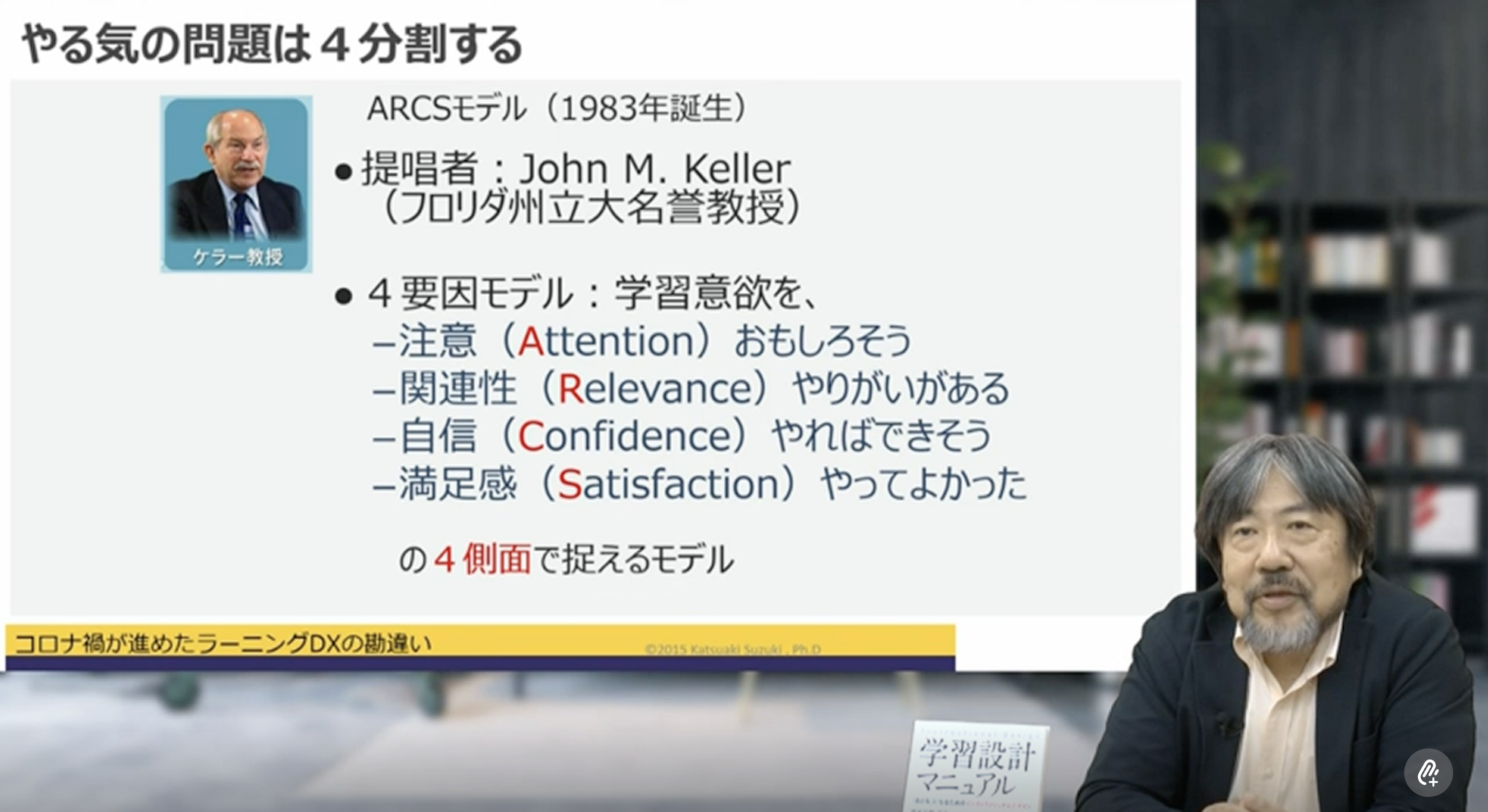

ARCSモデル

▶︎参考:ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

ARCSモデルは、学習者の動機づけを高めるためのフレームワークで、Attention(注意)、Relevance(関連性)、Confidence(自信)、Satisfaction(満足)の4要素で構成されます。研修における「やる気が出ない」原因を分析し、どこに課題があるのかを明確にすることで改善策を立てられます。注意を引く工夫、学習内容と実務との関連性を示すこと、自信を持たせるステップ設計、達成感の提供などを通じて、学習者のモチベーションを持続させることが可能です。

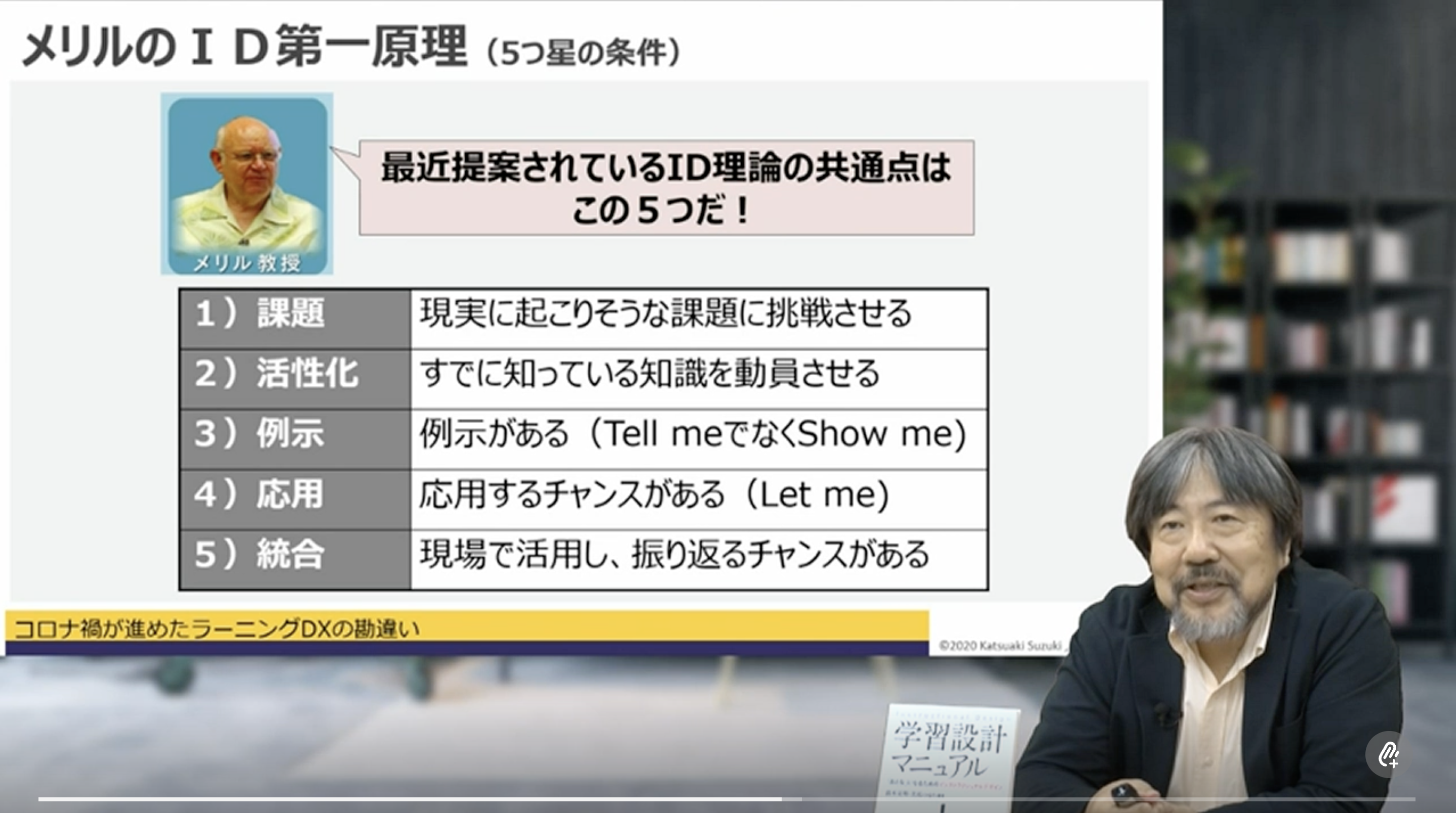

メリルのID第一原理

▶︎参考:ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

メリルのID第一原理は、学びの本質を5つのプロセスに整理した理論です。Problem(問題)、Activation(活性化)、Demonstration(例示)、Application(応用)、Integration(統合)のサイクルを通じて学習を深めます。具体的には、現実的な課題を提示し、既有知識を活性化させ、例示や演習で新しい知識を理解・適用し、最後に現場で活用・振り返りを行います。この流れを徹底することで、知識の定着と実践的なスキル獲得を同時に実現できます。

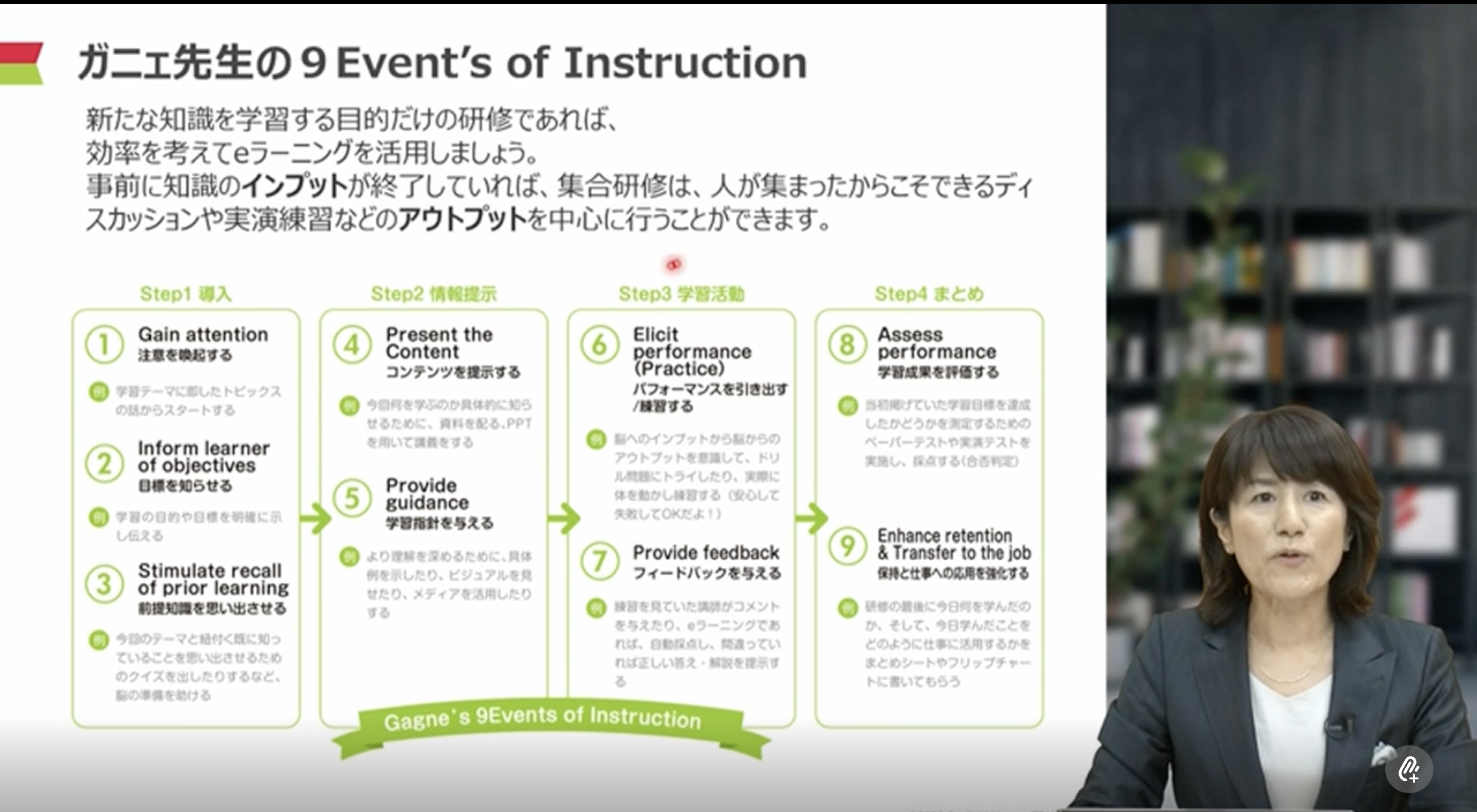

ガニェの9教授事象

▶︎参考:研修の出口とロードマップを設計しよう

ガニェの9教授事象は、学習のプロセスを9つのステップに分けた教育モデルです。導入(注意喚起・目標提示・既有知識の想起)、情報提示(新しい内容の説明・学習指針の提供)、学習活動(練習・フィードバック)、まとめ(成果評価・保持と転移の強化)という流れで構成されます。この枠組みを用いることで、受講者が理解しやすく、学んだ内容を実務へと転移させやすい研修設計が可能になります。

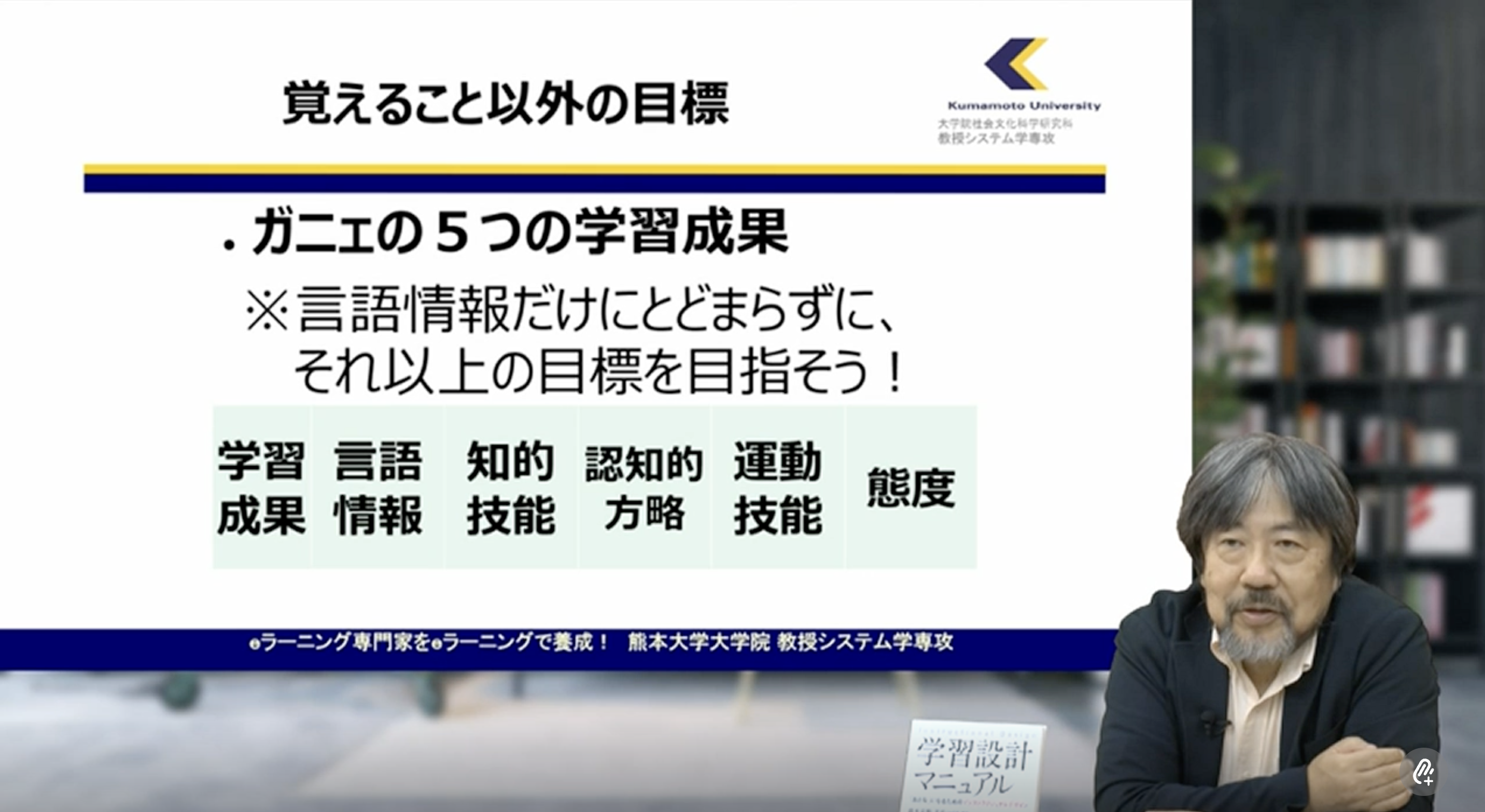

学習成果の5分類|ロバート・ガニェ

▶︎参考:ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

ガニェは、学習の成果を5つに分類しました。それは「言語情報」「知的技能」「認知的方略」「運動技能」「態度」です。単なる知識の暗記だけでなく、思考力や方略、身体技能、価値観や態度の変容まで含めて学習成果とみなす点が特徴です。企業研修においても、この視点を取り入れることで、単なる知識習得にとどまらず、行動や意識の変革を目指す研修設計が可能になります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

05研修の企画を学べるSchooの授業を紹介

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。

インストラクショナルデザインについて学べる授業もあり、研修や人材育成のご担当者であれば10日間の無料デモアカウントも配布しておりますので、ご興味がある授業があればデモアカウントのお申し込みをお願いいたします。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学ぶことができます。インストラクショナルデザイン(ID)をベースにした研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で解説しています。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として、「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について講義いただいております。

-

熊本大学 教授システム学研究センター 教授

熊本大学 教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に『学習設計マニュアル』(共編著)、『研修設計マニュアル』、『教材設計マニュアル』、『教育工学を始めよう』(共訳・解説)、『インストラクショナルデザインの原理』(共監訳)、『学習意欲をデザインする』(監訳)、『インストラクショナルデザインとテクノロジ』(共監訳)などがある。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

06まとめ

本記事では、インストラクショナルデザインの定義や注目される背景、企業研修におけるメリット、さらに代表的なモデルや学習成果の分類について解説しました。IDは研修を体系的に設計し、知識の習得にとどまらず、行動変容や意識の定着までを目指せる実践的な手法です。自社研修に適したモデルを活用することで、効果的かつ持続的な学習環境を実現できるでしょう。