電話応対の練習方法とは|練習時に抑えておきたい基本や小技も紹介

インターネットが普及した今でも、企業にとって電話応対は欠かせないビジネススキルです。そんな電話応対の練習方法と対象の決め方について説明しています。また、電話応対のコツについても紹介してますので、電話応対を苦手としている人は参考にしてください。

01電話応対の基本

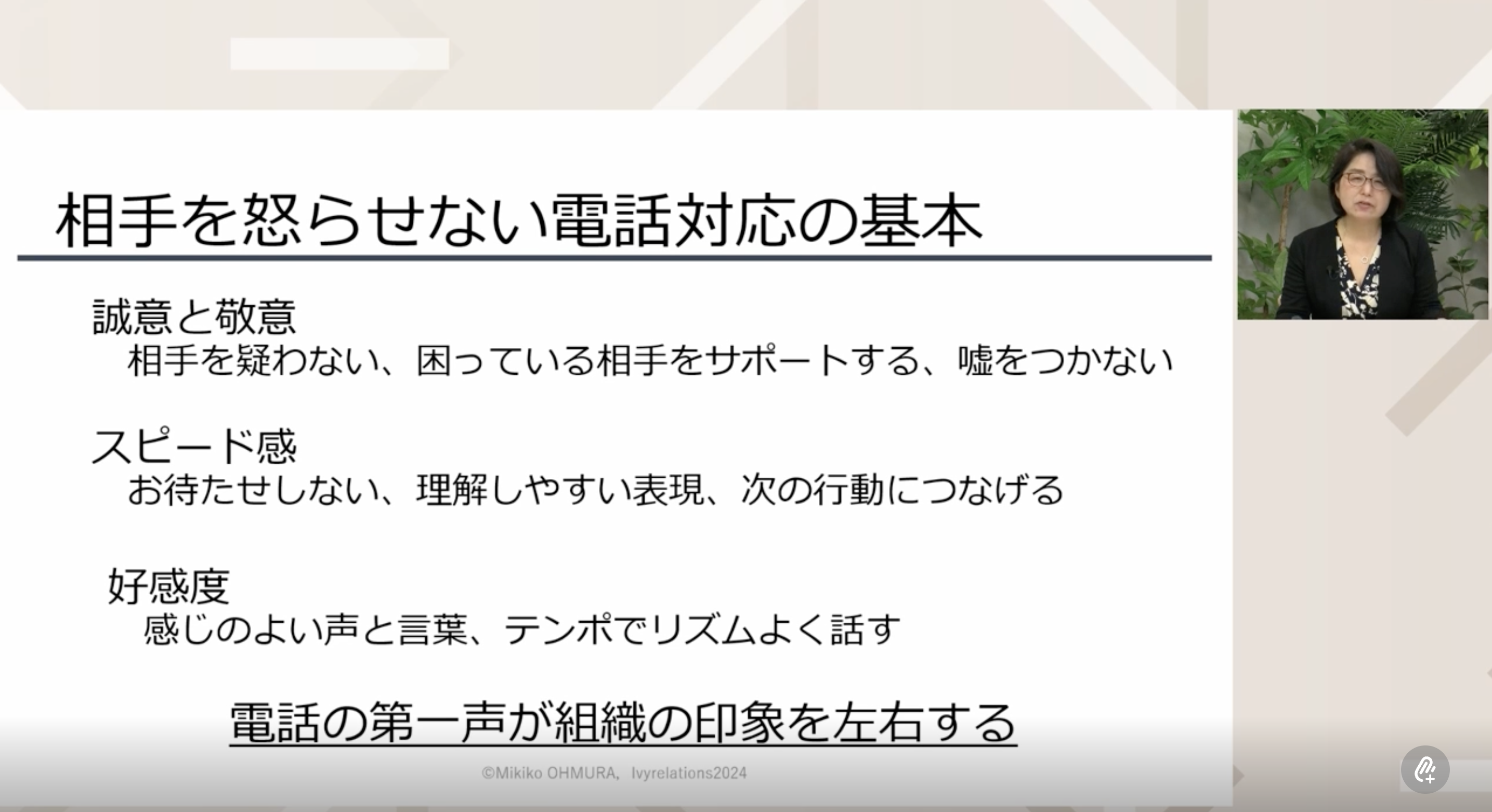

電話応対を円滑に行うためには、相手に誠意を持って接すること、迅速に対応すること、そして好感を与える声や表現を意識することが欠かせません。顔が見えないやり取りだからこそ、声や言葉遣いが組織の印象を左右します。Schooの授業「クレームを起こさない接遇とコミュニケーション」では、相手を怒らせないための心構えや具体的な対応方法が解説されています。本章では、その内容を踏まえて電話応対の基本的な考え方を整理します。

誠意と敬意

電話応対で最も大切なのは、相手に誠意と敬意を示す姿勢です。相手が不満を抱えていたとしても、最初から「クレーマーだ」と決めつけるのではなく、困っている人を助ける気持ちで対応することが重要です。また、納得させるためにごまかしたり、事実と異なる説明をしたりするのは避けるべきです。嘘はその場をしのげても後に信頼を失う原因となり、対応が複雑化します。誠実に、真摯に向き合うことが信頼関係構築の第一歩です。

スピード感

電話は相手の時間を使っているため、できるだけ待たせないことが求められます。要点を整理して伝え、専門用語を避けて分かりやすく説明することが必要です。また、相手の話を聞き終えたら、すぐに次の行動に繋がる提案や案内を示すと効果的です。対応が遅れると不満が募りやすく、信頼を失う要因になります。適切なスピード感を持った対応は、相手に安心感を与えるだけでなく、組織全体の信頼度を高めます。

好感度

電話応対では声の印象が相手の評価に直結します。普段の声よりもやや高めのトーンで、はっきりと歯切れ良く話すと、聞き取りやすく感じの良い印象を与えます。特に男性の場合は少し高めの声を意識するだけで、相手が受け取る印象が大きく変わります。さらに、言葉のテンポやリズムを意識することで、明るく前向きな雰囲気を作り出すことができます。第一声から誠意と温かみを感じさせる対応が、組織全体の評価にもつながります。

02電話応対の小技5選

電話応対を円滑に進めるためには、基本マナーに加えてちょっとした工夫が効果的です。取り次ぎや保留の場面で不安や不満を与えないことは、信頼関係の維持につながります。Schooの授業「クレームを起こさない接遇とコミュニケーション」でも、具体的な小技を取り入れることの重要性が解説されています。本章では、日常の電話応対で役立つ5つの工夫を紹介します。

1:ちゃんと伝わったことを示す

相手の要件を聞き流すのではなく、要約して確認することで「伝わった」という安心感を与えられます。例えば「医療費控除についてのお問い合わせでよろしいでしょうか」と言い換えれば、相手は自分の意図が正確に伝わったと実感できます。万が一誤解があっても、その場で修正できるため会話がスムーズに進みます。この確認作業は、相手の話を大切に扱う姿勢を示し、信頼を深める大切なプロセスです。

2:想定される待ち時間を事前に伝える

担当部署へ取り次ぐ際、保留時間を具体的に伝えることで相手の不安を軽減できます。人がストレスなく待てるのはおよそ30秒といわれており、時間の目安を知らせるだけで印象は大きく変わります。もし30秒以内に対応が難しければ、一旦保留を解除して状況を説明し、次の行動を提示することが有効です。この対応によって「放置されているのでは」という不満を防ぎ、安心して待ってもらえる環境を作れます。

3:たらい回し感を与えない

部署をまたぐ対応では、単に「分かりません」と答えるのではなく、対応範囲を明確に伝えることが重要です。例えば「転入手続きはこちらで承りますが、健康保険証の変更は別部署での対応になります」と説明すれば、相手も納得して次の行動に移れます。こうした説明を欠くと「たらい回しにされた」と感じられやすく、不要な不満を招きます。役割分担を丁寧に示すことで、相手に安心感と納得感を与えることができます。

4:復唱する際はゆっくりを意識する

電話番号や住所を復唱するときは、早口ではなく区切ってゆっくり伝えることが大切です。例えば「090-1234-5678ですね」と一気に言うのではなく、「0、9、0…」と区切ることで、相手は聞き取りやすくなります。急いでいると早口になりがちですが、落ち着いた復唱は「最後まで丁寧に対応している」という姿勢を伝えます。聞き間違いを防ぐだけでなく、誠実な印象を残すための基本的な工夫です。

5:待たせた後は慌てずに、丁寧に対応する

保留後に応答する際、慌てて話すと相手に不安や負担を与える可能性があります。「お待たせしました。ご協力ありがとうございます」と落ち着いた声で伝えると、安心感を与えられます。急いでいる様子を見せると「迷惑をかけているのでは」と誤解されかねません。待たせた時間があったとしても、最後まで誠実に対応する姿勢を示すことが、信頼を築くうえで欠かせません。

03電話応対におけるトラブルの対応方法

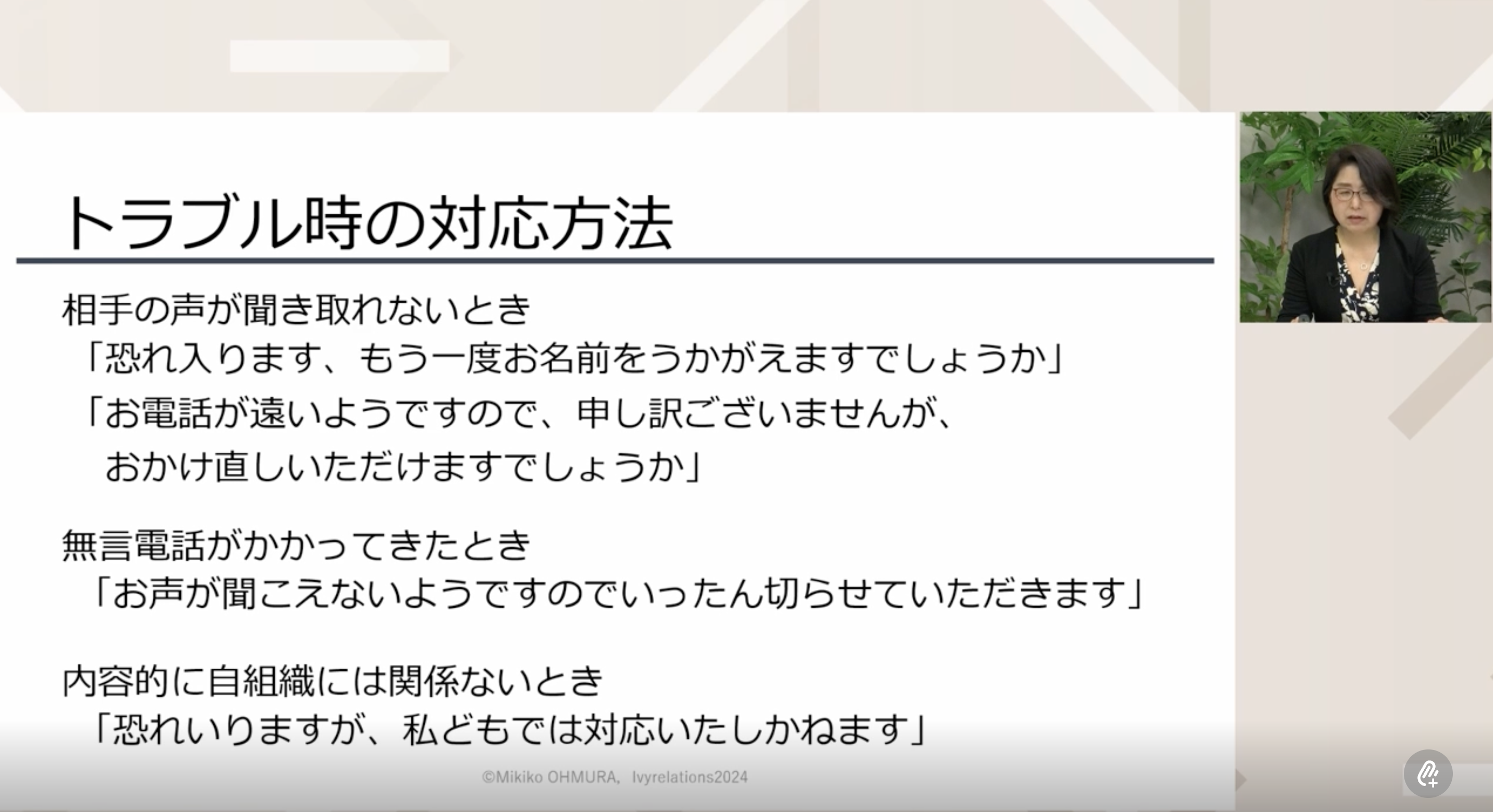

電話応対では、相手の声が聞き取れない、無言電話が続く、内容が自組織に関係しないといったトラブルが発生することがあります。対応を誤ると小さな違和感が大きなクレームに発展しかねません。Schooの授業「クレームを起こさない接遇とコミュニケーション」でも、誠意を示しつつ冷静に対応する重要性が解説されています。ここでは代表的な3つのケースを挙げ、実践的な対応方法を紹介します。

1:相手の声が聞き取れない場合

相手の発音が不明瞭だったり、通信環境の不具合で声が途切れる場合は、そのまま聞き流すのではなく早めに確認を入れることが大切です。「恐れ入ります、もう一度お名前を伺えますでしょうか」といった丁寧な表現を用いれば、会話を遮っても失礼にはなりません。聞き取れないまま進めてしまうと、誤解や二度手間につながり、相手の不満を招きます。必要に応じて「お電話が遠いようですので、恐れ入りますが掛け直しいただけますか」と伝え、円滑な通話環境に切り替えることが望ましいです。

2:無言電話がかかってきた場合

役所や企業には、無言電話がかかってくることがあります。この場合、ただ切るのではなく「お声が聞こえないようですので、一旦切らせていただきます」と宣言してから切ることが重要です。電話は基本的に発信者が切るものとされていますが、無言のまま続けると相手の意図に関わらず不安や不快感を残しかねません。宣言を添えることで、相手に対して礼を欠かさず通話を終了でき、対応の透明性も保てます。形式的な一言を添えるだけで、組織の印象を損なわずに済むのです。

3:内容的に自組織に関係ない場合

問い合わせ内容が自組織では対応できない場合、まずは傾聴の姿勢を示し相手の話を最後まで聞くことが前提です。その上で「恐れ入りますが、私どもでは対応いたしかねます」とはっきり伝える必要があります。曖昧な返答をすると「担当者が対応すると言ったはずだ」と後々のトラブルにつながる恐れがあります。誠実に耳を傾けた後で、ニュートラルかつ明確な表現でお断りすることで、無用な誤解を防ぎ、組織としての信頼性を保つことができます。

04電話応対の練習方法

電話応対の練習方法は、以下の通りです。

- ・ロールプレイング

- ・録音

- ・電話対応マニュアルの活用

- ・電話対応練習アプリの利用

- ・AIツールを活用

電話応対のスキルを向上させるには、基本を理解するだけでなく繰り返し練習を重ねることが欠かせません。現場での実践に備えるため、体系的な方法を組み合わせることで効果的に力を伸ばすことができます。ここでは代表的な練習方法を紹介します。

ロールプレイング

ロールプレイングは、実際の電話応対を想定したシミュレーションを行う練習方法です。上司や同僚が顧客役を務めることで、リアルなやり取りを体験できます。緊張感のある状況で練習することで、受け答えのスピードや言葉遣いの改善につながります。終了後にフィードバックを受ければ、自分では気づきにくい癖や改善点を把握でき、短期間で成長できる点が大きなメリットです。

録音

自分の電話応対を録音し、後から聞き返すことで客観的に評価できます。声のトーンやスピード、言葉の選び方などは、実際の通話中には気づきにくいものです。録音を活用すれば、改善すべき点を自分で確認でき、継続的に修正する習慣をつけられます。さらに、上司や先輩に聞いてもらえば、より的確なアドバイスを受けることが可能です。

電話対応マニュアルの活用

マニュアルを活用することで、基本的な言い回しや対応手順を体系的に学べます。特に新人やアルバイトにとっては、迷わずに対応できる心強い指針となります。ただし、マニュアルを丸暗記するのではなく、状況に応じて柔軟に言葉を選ぶ意識も必要です。基礎を固めると同時に、実際の場面に合わせて応用できるよう繰り返し練習すると効果が高まります。

電話対応練習アプリの利用

スマートフォン向けの練習アプリを活用すれば、時間や場所を問わず練習できます。アプリには音声認識やシナリオ別の練習機能が備わっているものもあり、ゲーム感覚で続けやすいのが特徴です。自主的に学びたい社員や、短時間で効率的にスキルを高めたい人に適しています。業務と並行して取り入れることで、習慣化しやすい点もメリットです。

AIツールを活用

近年はAIを活用した電話応対トレーニングが注目されています。AIが顧客役となって会話をシミュレーションし、即時にフィードバックを返してくれるため、効率的に改善できます。人手をかけずに繰り返し練習できる点も大きな利点です。実際の応対に近い状況をAIで再現することで、実務に即したトレーニングが可能になり、現場での自信にもつながります。

04電話応対練習をするときのチェックポイント【受電編】

個人の携帯電話と異なり、会社ではさまざまな人から電話に対応する必要があるため、慣れるまでは緊張する人も少なくありません。スムーズな電話応対が身につくまでは、事前の練習が不可欠です。ここからは、電話を受ける際のポイントをみていきましょう。

基本的な電話との向き合い方

まず、電話が鳴ったら、少なくとも3コール以内に取るようにしましょう。着信があった時には、少しでも早く受けたほうが不快に思われないといわれているためです。そして、相手が電話を切ったのを確認してから切ります。電話応対の原則として、ビジネスシーンにふさわしい言葉を使い、話す内容は簡潔に、メモをとって間違いがないか復唱するようにしましょう。

声の大きさと抑揚

電話対応では声の大きさ、抑揚が適切であるかを確認する必要があります。対面であれば聞こえる大きさの声でも、電話では遠く感じたり、騒がしい場所からかけているケースもあるためです。声が聞き取りにくいと、相手に何度も聞き返されてしまい、無駄に時間ばかりかかってしまいがちです。入社したばかりでビジネス用語に不慣れでも、ハキハキと明るく対応すれば、それだけで心証は良くなるでしょう。また、単調な話し方は、機械のような冷たい印象を相手に与えかねないため、活舌良くはきはきと抑揚をつけた話し方を心がけてください。

敬語を中心とした言葉遣い

尊敬語、謙譲語、丁寧語といった正しい敬語を使うのもポイントです。対面での会話は、ジェスチャーや表情で相手への気づかいを表現できますが、電話応対においては話し方や言葉遣いに相手への気遣いが表れます。電話応対に適した言葉遣いを習得すると、会話をスムーズに進められるはずです。

電話機の扱い方

まず、内線電話の使用方法など電話機の扱い方を十分にマスターする必要があります。使い方があやふやなままでは、保留にするつもりが電話を切ってしまったり、誤った人に取り次いでしまうといったミスをしがちです。あらかじめ取り次ぐ部署を確認しておくと、時間がかからずにスムーズにいくでしょう。

05電話応対練習をするときのチェックポイント【架電編】

次に、電話をかける際の練習で気をつけるポイントについて、ひとつずつ見ていきましょう。

夜遅くや早朝の架電は避ける

相手の時間を拘束しないメールと違い、電話は相手の仕事の妨げになってしまう可能性もあります。 急ぎの用や口頭で伝えたい内容があるために電話をかけるかもしれませんが、少なくとも夜遅くや早朝の業務時間外は避けるようにしましょう。また、昼食時も避けたほうがよいでしょう。

かけ直しを依頼するときのルール

自分が電話をかけ相手が不在の場合、折り返し電話を依頼する場合があります。その際は、「お忙しいところおそれ入りますが」というクッション言葉のあとに、「ご都合のつくお時間に、お電話をいただきたいとお伝えいただけますでしょうか?」と続けましょう。その際、すれ違いの折り返し電話が際限なく続かないように自分の都合を伝えておくと、かけ直してもらった電話で、話ができる可能性が高まります。また、忘れずに自分の連絡先も伝えてください。

折り返し電話をかけたときのルール

電話があったと知ったらすぐに折り返すのがマナーです。しかし、相手が電話に出られなければ、またすれ違いになってしまいます。できるだけ、相手の都合に合わせた時間帯にかけるようにしましょう。あらかじめ把握している会議や昼食の時間帯は、避けるのがマナーです。折り返し電話をかけた時は、「せっかくお電話をいただいたのに不在にしており、申し訳ありません」といったお詫びの言葉を最初に伝えましょう。

06電話応対練習に研修がおすすめの理由

電話応対練習に研修がおすすめの理由は、以下の通りです。

- ・正しい敬語やマナーを教えてもらえる

- ・客観的に自分のクセを見てもらえる

- ・何度も練習することで応対に慣れる

- ・プロの高いスキルが学べる

電話応対のスキルを効果的に高めるには、自己流の練習だけでなく研修を取り入れることが有効です。研修では正しい敬語やマナーを学べるだけでなく、自分では気づきにくい話し方のクセも指摘してもらえます。繰り返し練習を重ねることで自信がつき、臨機応変な対応も可能になります。さらに、プロの講師から学ぶことで、組織全体として統一感のある電話応対を実現できるのも大きなメリットです。

正しい敬語やマナーを教えてもらえる

自分では正しいと思って使っている敬語も、もしかしたら誤った使い方をしているかもしれません。電話対応でとくに注意したい敬語は、「おっしゃられる」「お越しになられる」といった尊敬語に「れる」「られる」を付け足した二重敬語です。また、尊敬語と謙譲語を混同して使わないよう注意する必要があります。たとえ相手に内容が伝わっても、失礼になります。研修を受けると、正しい敬語の使い方はもちろん、電話応対におけるマナーも習得できます。

客観的に自分のクセを見てもらえる

無意識のうちに行っている習慣的な自分のクセは、なかなか気づきにくいものです。研修の中で、クセを指摘してもらうと、その部分に気を配ることができるようになり、実践で役立つはずです。自分の電話応対を録音して、自分の声をじかに聞いてみるのもひとつの手です。改善しなければならない部分を認識でき、電話応対のスキルアップにつながるでしょう。

何度も練習することで応対に慣れる

自信のない話し方は、電話越しであっても相手に伝わってしまうものです。自信がつくまで、何度も繰り返し練習をして、場数をこなしましょう。電話応対に慣れてくると、臨機応変な言い回しができるようになるはずです。

プロの高いスキルが学べる

OJTや外部研修にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、外部研修はプロの講師から学べる安心感があります。一過性のコストにとらわれず、研修で電話応対のスキルを学ぶことをおすすめします。研修を利用すると、講師から全員が一律に同じ内容を学べるため、企業全体として統一された電話応対が実現できるでしょう。このように、専門家の力を借りるのもひとつの手段です。

「新入社員研修にオンラインを取り入れたけどイマイチ」

「社員が受け身で学ばない」を解決!

新入社員研修+自己学習の習慣化ができるスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07電話応対を動画で学ぶ|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、電話応対を含むさまざまな研修に対応しています。新入社員の基礎的な電話マナーから、管理職層が身につけたい高度なコミュニケーションスキルまで幅広く学習可能です。集合研修では補いきれない部分をオンラインで反復できるため、電話応対力を強化したい企業に多く導入されています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

電話応対の習得におすすめのSchooの講座

Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、電話応対スキルの習得に役立つ授業を紹介いたします。

電話恐怖症を克服する5つのコツ

近年では「電話に出ることが怖い」と感じる人が増え、業務への支障から退職に至るケースもあります。この授業では、電話にまつわる不安や恐怖を和らげるために役立つ5つのコツを解説します。心理的なハードルを下げ、電話応対に前向きに取り組めるヒントを得られる内容です。

-

(一社)日本メンタルアップ支援機構代表理事/カウンセラー

(一社)日本メンタルアップ支援機構代表理事/カウンセラー

公認心理師、産業カウンセラー。企業内カウンセラーとしての豊富な経験を生かし、これまで6万人以上に研修・講演を実施。著書『言いかえ図鑑』シリーズは累計51万部を突破。コミュニケーションやメンタルヘルス改善の第一人者として活躍中。

「ここだけの話」を引き出す技術

「本音を引き出すのが苦手」と感じる方に向けて、受け身の「聞く技術」ではなく、積極的に相手の言葉を引き出す「聞き倒す技術」を解説します。電話応対においても、必要な情報を正確に聞き出す力は欠かせません。この授業では、会話を深め、相手の本当の意図や要望を引き出すスキルを身につけることができます。

-

ラーメンライター/株式会社フライヤー執行役員

ラーメンライター/株式会社フライヤー執行役員

全国47都道府県のラーメンを食べ歩き、各種メディアで情報発信。取材力と会話術に定評があり、テレビ・ネット番組でも多数活躍。相手の本音を引き出すインタビュー経験を活かし、ビジネスコミュニケーションに役立つ会話術を解説。

接遇・クレーム対応の心得入門

多様な顧客対応が求められる現場では、クレームへの適切な対応力が不可欠です。この授業では、市民や顧客と良好な関係を維持しながら、予期せぬ要望やカスタマーハラスメントに直面した際の基本的な対応方法を学びます。トラブルを未然に防ぎ、自信を持って応対できるスキルを習得できる内容です。

-

公認心理師/株式会社アイビー・リレーションズ代表取締役

公認心理師/株式会社アイビー・リレーションズ代表取締役

4万件以上のクレーム対応経験を持ち、企業や自治体で研修・人材育成を実施。顧客心理を踏まえた的確な対応で定評があり、心理的安全性やメンタルヘルスの分野でも講師として活躍。著書に『心理的安全性入門』など。

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、電話応対研修や管理職研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあります。社員のスキルを均一化し、顧客対応の質を高めたい企業に特におすすめです。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読ください。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。参考にしながら、自社に合った学びの仕組みを検討いただけます。

08まとめ

電話応対は、企業の第一印象を決定づける重要なスキルです。基本的なマナーや小さな工夫、トラブル時の適切な対応を身につけることで、顧客や取引先からの信頼を得られます。さらに、ロールプレイングや録音などの練習に加え、研修を通して正しい敬語や自分では気づきにくいクセを改善することで、対応力は一層高まります。社員一人ひとりが電話応対を自信を持って行えるようになることは、組織全体の信頼性やブランド価値向上にも直結します。