ウェルビーイングとは|構成する5つの要素、取り組み事例について紹介

ウェルビーイングとは、精神的・社会的・身体的といったすべての条件が満たされている状態のことです。ウェルビーイングは個人の幸福度を向上させるだけでなく、企業全体に大きなメリットをもたらします。当記事では、ウェルビーイングがビジネスに必要とされる理由・高めるメリットや方法などを解説します。

- 01.ウェルビーイングとは

- 02.ウェルビーイングが注目されている背景

- 03.ウェルビーイングの実現によるメリット

- 04.ウェルビーイングの測定指標

- 05.ウェルビーイングの構成要素

- 06.ウェルビーイングの取り組み例

- 07.まとめ

01ウェルビーイングとは

ウェルビーイング(well-being)とは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることです。

ウェルビーイングという言葉は、1946年に世界保健機関(WHO)が設立された際に、以下のように「健康」を定義する文章の中で使用されました。

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。)

このように、従来では身体的に良好な状態を「健康」としていたのに対して、WHOは精神的や社会的な良好な状態も含めたものを「健康」と再定義したのです。

▶︎引用:WHO|世界保健機関(WHO)憲章とは

▶︎参考:厚生労働省|雇用政策研究会報告書

02ウェルビーイングが注目されている背景

ウェルビーイングが注目されている背景には価値観の変化など、複数の要因があります。ここでは主な背景を3つ解説します。

価値観の多様化

現代社会では、個人の価値観が多様化し、「幸福」や「豊かさ」の定義が人それぞれ異なります。物質的な豊かさだけでなく、精神的な満足感や人間関係の充実、自己実現を重視する人が増えています。この変化により、単に経済的な成功を追求するだけでなく、心身の健康や生活の質を高めることが重視されるようになりました。多様な価値観を尊重する企業や社会の取り組みが求められ、ウェルビーイングが注目される背景となっています。

SDGsの目標の一つに組み込まれている

ウェルビーイングは、国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の目標3「すべての人に健康と福祉を」に組み込まれています。この目標は、あらゆる年齢の人々が健康的に生活できる社会の実現を目指すものであり、身体的・精神的な健康を包括しています。企業や自治体はSDGsの達成に向けて取り組む中で、従業員や地域住民のウェルビーイングを向上させる施策を強化しています。これにより、ウェルビーイングの重要性がさらに高まっています。

働き方改革の推進

日本では、長時間労働やストレスの軽減、ワークライフバランスの改善を目的とした働き方改革が進められています。従業員が心身ともに健康でいられる環境を整えることは、生産性の向上や離職率の低下につながるため、多くの企業が積極的に取り組んでいます。リモートワークやフレックスタイム制度の導入、メンタルヘルス支援など、多様な施策が実施されています。働き方の選択肢が広がることで、従業員一人ひとりのウェルビーイング向上が促進されています。

03ウェルビーイングの実現によるメリット

企業としてウェルビーイングを実現すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、主なメリットを解説します。

人材の定着率の向上

ウェルビーイングを重視する企業では、従業員が働きやすく、安心して長く勤めることができます。ストレスの軽減や職場の人間関係の改善、メンタルヘルスサポートの充実が、離職率の低下につながります。また、従業員のエンゲージメントが高まり、会社への帰属意識が強くなることで、優秀な人材が定着しやすくなります。人材の流出が抑えられることで、採用や教育コストが削減され、企業の安定的な成長が期待できます。

生産性の向上

従業員が心身ともに健康で、モチベーションが高い状態を維持できる環境は、生産性の向上に直結します。ウェルビーイングが確保されている職場では、集中力や創造力が高まり、仕事のパフォーマンスが向上します。ストレスや疲労が軽減されることで、業務効率が高まり、ミスや事故のリスクも減少します。従業員がポジティブな気持ちで業務に取り組むことが、結果的に企業の競争力向上につながります。

企業イメージの向上

ウェルビーイングに積極的に取り組む企業は、社会的責任を果たしていると評価され、企業イメージが向上します。健康経営やダイバーシティの推進など、従業員の働きやすさを重視する姿勢は、顧客や投資家からの信頼を得やすくなります。また、求職者にとっても魅力的な企業となり、優秀な人材の獲得につながります。企業のブランド価値が高まり、長期的な企業成長の基盤が築かれます。

04ウェルビーイングの測定指標

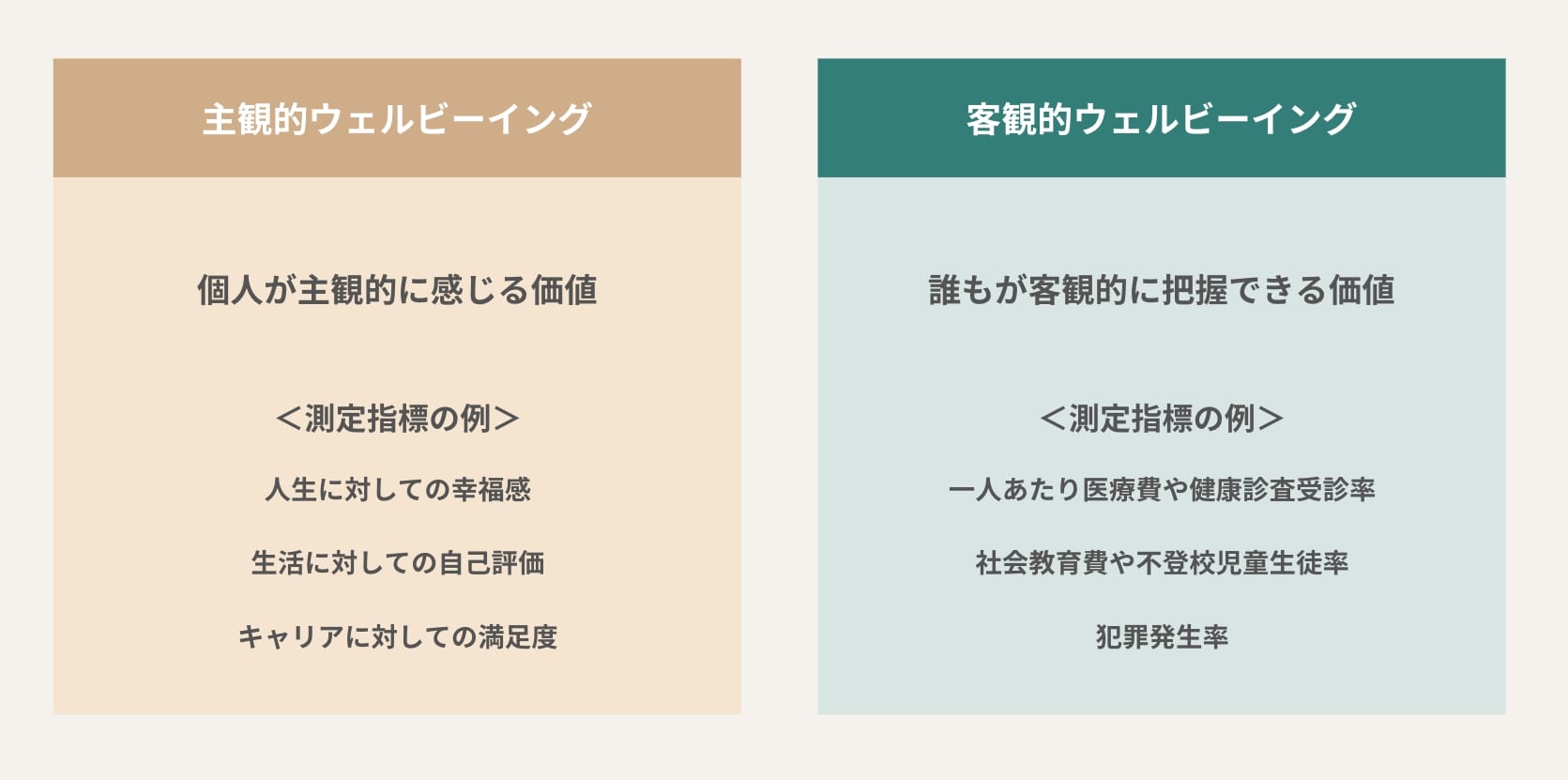

ウェルビーイングの測定指標には、「主観的ウェルビーイング」と「客観的ウェルビーイング」があります。

主観的ウェルビーイングは、アンケートによって「自分が幸福であるかどうか、また、自分の人生にどの程度満足しているか」などを回答してもらうものです。最近では、ビジネスの場においても社員の主観的ウェルビーイングの測定結果を役員報酬に連動させる動きも出てきており、企業経営においても重要指標として認識されつつあります。

一方で、客観的ウェルビーイングは、「正規雇用者比率や女性の労働力人口比率、社会教育費や不登校児童生徒率、一人あたり医療費や健康診査受診率、犯罪発生率などの客観的指標」を測定したものです。客観的ウェルビーイングは、諸外国や都道府県と比較する形式で利用されます。

05ウェルビーイングの構成要素

ウェルビーイングを構成する要素について、一般的に以下の3つの理論を参考にする人が多いです。

- ・セリグマン博士の「PERMA」モデル

- ・前野隆司先生の「幸せの4つの因子」

- ・Gallup社の「The Five Essential Elements of Well-Being」

この章では、この3つの理論について紹介します。

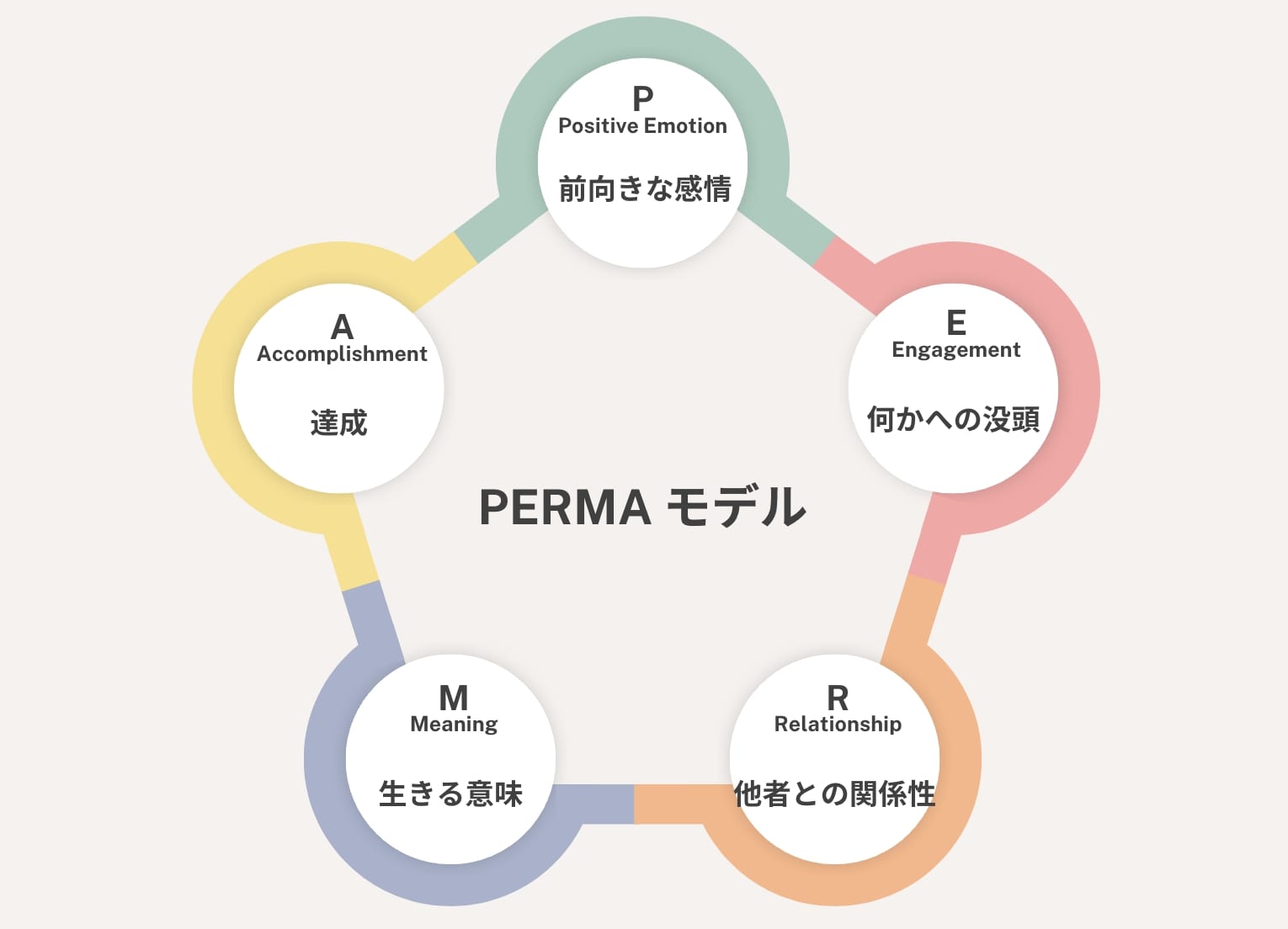

セリグマン博士の「PERMA」モデル

PERMA理論とは、「Positive Emotion(ポジティブな感情)、Engagement(何かへの没頭)、Relationships(他者との関係性)、Meaning(生きる意味)、Accomplishment(達成)の5つを満たしている人がウェルビーイングでいられる」 という理論です。

この理論を提唱したアメリカの心理学者マーティン・セリグマン博士らは、PERMAの各要素が、健康、活力、職務満足、生活満足、コミットメントとの間に正の相関があることを証明しています。

Positive Emotion(ポジティブな感情)

うれしい、おもしろい、楽しい、感動、感謝などのポジティブな感情を持つこと

Engagement(何かへの没頭)

時間を忘れて何かに没頭すること

Relationships(他者との関係性)

人とのつながりを持つこと

Meaning(生きる意味)

生きる意味を自覚する。社会に対して自分のできることは何かを考えること

Accomplishment(達成)

何かを達成したり、成し遂げたりするために頑張ること

前野隆司先生の「幸せの4つの因子」

幸福学研究で著名な慶應義塾大学前野隆司教授は、幸せには4つの因子があると提唱しています。幸せの4つの因子とは、「やってみよう」・「ありがとう」・「なんとかなる」・「ありのままに」の4つの因子を高めることで、幸せな状態に近づくという理論です。

▶︎参考:慶應大学SDMヒューマンデザインラボ|幸せをつかむ4つの方法

やってみよう因子

自己実現と成長。やりがいや強み、目標を持ち、主体性が高い人は幸せ

ありがとう因子

つながりと感謝。つながりや感謝、利他性や思いやりを持つことが幸せ

なんとかなる因子

前向きと楽観。前向きかつ楽観的で、なんとかなるというポジティブな人は幸せ

ありのままに因子

独立と自分らしさ。自分と他者を比べ過ぎず、しっかりとした自分らしさを持っている人は幸せ

Gallup社の「The Five Essential Elements of Well-Being」

世論調査やコンサルティング業務を行うアメリカのGallup社は、「The Five Essential Elements of Well-Being」というレポートを2010年に出し、ウェルビーイングには「Career・Social・Financial・Physical・Community」といった5つの要素があると述べました。

Gallup社は2005年から150カ国以上で調査を実施しており、この調査結果は国連が毎年発表している「World Happiness Report(世界幸福度報告)」にも利用されています。

▶︎参考:Gallup社|The Five Essential Elements of Well-Being

Career Well-Being

仕事に限らず、自分で選択したキャリアの幸せ

Social Well-Being

どれだけ人と良い関係を築けるか

Financial Well-Being

経済的に満足できているか

Physical Well-Being

心身ともに健康であるか

Community Well-Being

地域社会とつながっているか

06ウェルビーイングの取り組み例

ウェルビーイングに対しての取り組みは、政府・自治体・企業・大学などの各セクションで行われています。この章では、日本に限定してウェルビーイングの取り組み例を紹介します。

政府

内閣府は2019年度から、日本におけるWell-beingの動向を「見える化」することを目的に、「満足度・生活の質に関する調査」を実施しています。この調査では、以下の13分野別満足度を調べることで、国民の生活の満足度(ウェルビーイング)を計測しています。

- ・家計と資産の満足度

- ・雇用環境と賃金の満足度

- ・住宅の満足度

- ・仕事と生活(WLB)の満足度

- ・健康状態の満足度

- ・自身の教育水準・教育環境の満足度

- ・社会とのつながりの満足度

- ・政治・行政・裁判所への信頼性の満足度

- ・自然環境の満足度

- ・身の回りの安全の満足度

- ・子育てのしやすさの満足度

- ・介護のしやすさ・されやすさの満足度

- ・生活の楽しさ・面白さの満足度

上記の各項目の調査結果は内閣府のホームページで公開されています。

▶︎参考:内閣府|満足度・生活の質に関する調査

自治体

ウェルビーイングに向けて、積極的に取り組んでいる自治体も増えています。

例えば、富山県では、ウェルビーイングを県の成長戦略の中心に位置付けています。富山県独自のウェルビーイング指標を設けたり、ウェルビーイングに関する特設サイトを作成し、ウェルビーイング診断や富山県で活動されている人々のウェルビーイングに関するアクションを紹介しています。

▶︎参考:富山県|ウェルビーイングの推進

▶︎参考:富山県|ウェルビーイング特設サイト「わたしの、みんなのウェルビーイング・アクション!」

企業

日本でも、大企業を中心にウェルビーイングを経営戦略・人材戦略の中心に据える企業は増えています。主に以下の企業が代表例です。

- ・株式会社丸井グループ

- ・旭化成株式会社

- ・ユニリーバ

- ・トヨタ自動車株式会社

- ・楽天グループ株式会社

- ・ロート製薬株式会社

- ・味の素株式会社

これらの企業では、健康支援だけでなく、労働環境の改善や働き方の自由、エンゲージメント向上施策などを積極的に実施されています。

大学

ウェルビーイングの研究を推進する大学も出始めています。著名な大学で言うと、神戸大学や武蔵野大学が代表例です。

神戸大学ではウェルビーイングへの取り組みを進めるため、学内に「ウェルビーイング推進本部」を設置するほか、ウェルビーイングに関する先端研究の中心拠点として「ウェルビーイング先端研究センター」を設立しています。

一方で、武蔵野大学は2024年度に日本初となるウェルビーイング学部を開設しました。本学部では科学や技術の最先端の知見や成果も取り入れた学際的なアプローチによって、幸せ・生きがい・安心・福祉・健康・平和など、人々と世界のウェルビーイングをデザインし、創造していく人材の育成を目指しています。

▶︎参考:神戸大学|ウェルビーイング推進本部

▶︎参考:武蔵野大学|ウェルビーイング学部

07まとめ

ウェルビーイングは近年ビジネスの現場において非常に重要視されています。ウェルビーイングが向上すると、組織全体にも大きなメリットをもたらします。 従業員一人ひとりが自分らしく働き、ウェルビーイングを実現させるためにも、自社にあった取り組みを始めていきましょう。