休職期間の給与はどうなる?休職中の過ごし方について産業医が解説

何らかの休職制度を設けている企業は多いですが、休職期間については企業ごとに異なります。休職期間が長くなることもあり、休職満了後の退職や解雇がトラブルになるケースも少なくありません。本記事では、休職期間の決定方法、満了後の対応や注意点について解説します。

- 01.休職期間とは?

- 02.種類別|休職期間の目安

- 03.種類別|休職期間の目安

- 04.メンタルヘルス不調による休職期間の考え方

- 05.休職期間中の給与・社会保険・税金の扱い

- 06.休職期間中に受給できる手当・給付金

- 07.休職の手続き方法

- 08.産業医が解説|休職期間の過ごし方

- 09.休職における企業側の対応・注意点

- 10.まとめ

01休職期間とは?

休職期間には、法律で定められた一律の上限はありません。 休職は労働基準法上の義務制度ではなく、各企業が就業規則で定める「任意の制度」であるためです。そのため、休職期間は会社ごとに異なり、実務上は「就業規則」「医師の診断」「傷病手当金の支給期間」などを踏まえて、個別に判断されます。

本章では、まず休職期間の法的な位置づけを整理したうえで、欠勤・休業との違い、そして一般的な休職期間の目安について解説します。

休職期間に法的な上限はあるのか

結論から言うと、休職期間そのものに法的な上限は定められていません。休職制度は、病気やけがなどにより就労が困難になった従業員に対し、解雇を猶予しつつ療養や回復の機会を与えるために、企業が独自に設ける制度です。そのため、休職期間の長さや延長の可否、満了時の対応(復職・退職など)は、原則として就業規則の定めに従って運用されます。人事担当者にとっては、まず自社の就業規則における「休職期間の上限」「延長条件」「満了時の取り扱い」を正確に把握することが重要です。

休職・欠勤・休業の違い

休職と似た言葉に「欠勤」「休業」がありますが、制度上の位置づけは「誰の都合で」「どの制度に基づいて」休むのかによって、扱いは大きく異なります。

休職

休職は、会社が就業規則に基づき、従業員の事情(主に私傷病など)により、一定期間の就労義務を免除する制度です。雇用関係は維持されますが、原則として賃金は支払われません。

欠勤

欠勤は、制度として業務免除が認められている状態ではなく、従業員が個別に仕事を休んでいる状態を指します。欠勤が一定期間継続した結果、就業規則に基づいて休職へ移行するケースもあります。

休業

休業は、企業側または従業員側の事情により業務そのものが停止する状態です。企業都合(経営不振・災害など)の場合は休業手当の支払い義務が生じることがあり、従業員都合(育児・介護など)の場合は、法令に基づく休業制度が適用されます。

一般的な休職期間の目安(3ヶ月〜1年が最多)

休職期間は企業ごとに幅がありますが、実務上の目安としては3ヶ月〜1年程度とする企業が最も多い傾向にあります。

メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査の調査によると、休職期間として最も多いのは「半年〜1年」で全体の22.3%を占め、全体の約75%が2年以内となっています。

また、休職期間は以下の要素によって変動します。

- 休職理由(私傷病・メンタルヘルス不調など)

- 症状の重さや回復の見通し

- 企業規模(大企業ほど長期化しやすい傾向)

- 勤続年数や職務内容

さらに、私傷病休職の場合は、健康保険の傷病手当金(最長1年6ヶ月)の支給期間が、実務上の判断基準として考慮されることも少なくありません。具体的な休職期間を判断する際は、必ず就業規則とあわせて確認することが重要です。

▶︎参考リンク:メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査

02種類別|休職期間の目安

休職期間は「◯ヶ月が正解」と一律に決められるものではなく、複数の要素を総合的に考慮して判断されます。実務上は、主に次の4つの観点から期間の目安を定めるケースが一般的です。

就業規則による休職期間の定め

休職期間を判断するうえで、最も基本となるのが自社の就業規則です。休職制度は法律で義務付けられたものではないため、休職期間の上限や延長の可否、満了時の対応は、原則として就業規則の定めに従います。

多くの企業では、私傷病休職について、以下のように段階的に期間を設定しています。

- ・初回は3ヶ月〜6ヶ月

- ・状況に応じて更新・延長

- ・最長で1年〜3年

人事担当者は、まず「どの休職区分に該当するか」「上限期間や延長条件はどう定められているか」を確認し、その枠内で個別判断を行うことが重要です。就業規則の記載があいまいな場合、運用が属人化しやすく、トラブルの原因となるため注意が必要です。

休職理由(私傷病・メンタルヘルス・自己都合)

休職理由によって、想定される休職期間の考え方は大きく異なります。特に多いのが私傷病休職(業務外の病気・けが)で、なかでもメンタルヘルス不調の場合は、症状の重さや回復の見通しに応じた判断が求められます。

- ・軽度:1ヶ月前後

- ・中等度:3〜6ヶ月

- ・重度:1年以上

上記はあくまで参考値であり、画一的な運用は避けるべきです。

一方、自己都合休職(介護・資格取得・留学など)は、目的や期間が比較的明確なため、あらかじめ定められた期間内で取得されるケースが多く、私傷病休職より短期間に設定される傾向があります。

企業規模・勤続年数による違い

休職期間の運用は、企業規模や勤続年数の影響も受けやすい要素です。一般的に、大企業では人員に余裕があることや、長期雇用を前提とした制度設計がされていることから、1〜3年程度の長期休職を認めるケースも見られます。一方、中小企業では業務への影響が大きく、6ヶ月〜1年程度を上限とする企業が多い傾向にあります。また、勤続年数に応じて休職期間を差別化している企業もあります。

たとえば、以下のように会社への貢献度を考慮して設定されるケースが挙げられます。

- ・勤続1年以上:3ヶ月

- ・勤続5年以上:6ヶ月

こうした運用は不公平感を生まないよう、就業規則に明記し、事前に社員へ周知しておくことが重要です。

傷病手当金(最長1年6ヶ月)との関係

私傷病による休職期間を考える際、実務上大きな判断材料となるのが健康保険の傷病手当金です。傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない場合に、最長で通算1年6ヶ月支給されます。そのため、多くの企業では「傷病手当金の支給期間を一つの目安」として休職期間を設計しています。

たとえば、以下のような運用が考えられます。

- ・休職期間を1年〜1年6ヶ月程度に設定

- ・手当金終了時点で復職・延長・満了判断を行う

ただし、傷病手当金の支給終了=即復職可能、とは限りません。医師の診断や産業医の意見を踏まえ、回復状況を慎重に見極める必要があります。人事担当者としては、「制度上の期限」と「実際の回復状況」を切り分けて考える視点が欠かせません。

03種類別|休職期間の目安

休職にはいくつかの種類があり、その目的や背景によって期間の目安も異なります。ここでは、自己都合によるものから私傷病、留学や公職就任など、多様な休職形態について概要と一般的な期間の目安を解説します。人事担当者は自社の規定や制度と照らし合わせながら、適切な対応を検討することが重要です。

自己都合休職

資格取得や家族の介護など、従業員本人の事情によって取得する休職です。期間は数週間から数か月が一般的で、介護の場合は1か月程度から開始し、状況に応じて延長されることがあります。法定の介護休業制度を活用すると、最大93日まで取得可能です。業務への影響や復職計画を考慮した期間設定が求められます。

私傷病休職

業務外での病気や怪我により長期の療養が必要な場合に適用されます。多くの企業では3か月から1年程度を一区切りとし、必要に応じて延長を認めています。復職時には医師の診断書や産業医の面談を求めるケースが一般的で、回復状況や職務復帰の可能性を慎重に判断します。

出向休職

グループ会社や関連企業に出向する従業員を、出向元が休職扱いとする形態です。多くの場合、期間は1年から3年程度が目安で、出向先の契約や業務の必要性によって延長されることもあります。復職後の配置やキャリア形成を見据えて制度設計されることが多いです。

留学休職

在職のまま海外や国内の教育機関で学ぶための休職です。企業によっては人材育成の一環として導入しており、期間は1年程度が中心ですが、留学プログラムに応じて2年程度まで認められる場合もあります。復職後の活用計画を含めた制度運用が重要です。

公職就任休職

国会議員や地方議会議員など、公的役職に就くための休職です。任期は4年や6年と長期に及ぶ場合が多く、その間は企業の業務を離れます。復職を希望する際は、任期終了後に職務内容や配置を見直すケースが一般的です。

起訴休職

刑事事件で起訴された従業員が、判決確定まで就業を停止される際に適用されます。期間は判決確定までとなり、場合によっては長期化します。判決内容に応じて継続雇用や処遇の方針を決定する必要があります。

組合専従休職

労働組合の専従役員や担当者として活動するための休職です。1年ごとに任期更新する例が多く、役員任期が複数年の場合はその間専従を続けます。復職後の業務調整やキャリア形成への配慮も必要です。

事故欠勤休職

不慮の事故により長期の療養が必要となった場合、一定の欠勤期間を超えた時点で休職扱いとされます。期間は私傷病休職と同様、3か月から1年程度が多く、治療経過や回復状況に応じて延長する企業もあります。

04メンタルヘルス不調による休職期間の考え方

メンタルヘルス不調による休職対応では、制度や相場を知っているだけでは不十分です。実際の運用では、判断の仕方や本人への伝え方次第で、その後の回復や復職の成否が大きく左右されます。ここでは、人事担当者が特に意識しておきたい判断上の注意点を整理します。

軽度・中等度・重度別の休職期間目安

メンタルヘルス不調による休職期間は、症状の重さによって大きく異なります。実務上の目安としては、以下のように整理されることが一般的です。以下で紹介する内容はあくまで一般的な目安であり、実際の休職期間は主治医の診断や本人の回復状況を踏まえて個別に判断する必要があります。

軽度の休職期間目安

睡眠障害や強い疲労感、意欲低下などが見られるものの、日常生活はある程度維持できている状態です。休職期間の目安は1ヶ月前後で、十分な休養により比較的短期間で回復するケースもあります。

中等度の休職期間目安

不安感や抑うつ症状が強く、遅刻・欠勤が増える、集中力が続かないなど、業務や日常生活に支障が出ている状態です。3〜6ヶ月程度の休職を設け、回復状況を見ながら段階的な復職を検討するケースが多くなります。

重度の休職期間目安

強い抑うつや不安により、外出が困難、入院や継続的な治療が必要な状態です。回復までに時間を要することが多く、1年以上の休職が必要となる場合もあります。

「治療期間」ではなく「回復プロセス」で考える理由

メンタルヘルス不調による休職期間を考える際に重要なのは、休職を「治療のための期間」だけで捉えないことです。多くの場合、症状そのものが落ち着いた後も、 「生活リズムが安定しない」「集中力や持続力が戻らない」「通勤や対人関係への不安が強い」といった状態が続きます。この段階で無理に復職すると、再び体調を崩し、再休職につながるリスクが高まります。そのため、休職期間、「十分に休養する時期」「生活リズムを整える時期」「復職に向けて慣らしていく時期」という回復プロセス全体を含めて設計することが重要です。人事担当者としては、「いつ治るか」ではなく、「どの段階まで回復しているか」という視点で休職期間を捉える必要があります。

人事担当者が押さえるべき判断上の注意点

メンタルヘルス不調による休職では、診断書の内容だけで休職期間を一律に決めないことが重要です。医学的な判断に加え、産業医の意見や業務内容を踏まえて、実務面からも総合的に判断する視点が求められます。また、早期復職を前提にしすぎる運用は、本人に心理的な負荷を与え、回復を妨げるおそれがあります。十分に回復する前に復職すると、再休職につながるリスクも高まります。休職中の連絡は必要最低限とし、頻度や方法をあらかじめ決めておくことが望ましいでしょう。復職そのものをゴールとせず、復職後に安定して働ける状態かどうかまでを見据えた判断が、人事担当者には求められます。

05休職期間中の給与・社会保険・税金の扱い

休職期間を検討する際は、制度上の期間だけでなく、休職中の収入や金銭負担がどう変わるかをあわせて把握しておく必要があります。給与や賞与の支給有無、社会保険料や税金の扱いは、在職時とは異なるため、従業員への事前説明が欠かせません。ここでは、人事担当者が押さえておきたい基本的な考え方を整理します。

休職中の給料は支払われる?

休職中の給料は、原則として支払われません。これは、労務の提供がない場合に賃金支払い義務は生じないとする「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくものです。ただし、企業によっては就業規則や休職規程により、一定期間または一定割合の給与を支給するケースもあります。また、会社都合による休業の場合は、労働基準法に基づき休業手当の支払いが必要です。私傷病による休職では、給与が支払われない代わりに、健康保険の傷病手当金が生活保障の役割を果たします。そのため、休職期間の設定や延長を検討する際には、給与の有無とあわせて手当制度の案内を行うことが重要です。

ボーナス(賞与)の支給有無と考え方

賞与については、休職期間中は支給されないのが一般的です。支給の可否は、就業規則や賞与規程で定められた評価期間や算定基準によって判断されます。評価期間の一部のみ休職していた場合には、勤務実績に応じて一部支給される可能性がありますが、評価期間の大半を休職している場合は、支給対象外となるケースが多くなります。賞与は従業員の生活設計に影響しやすいため、「どの期間が評価対象になるのか」「休職期間はどう扱われるのか」を事前に説明しておくことが、人事対応として重要なポイントです。

社会保険料の扱い

休職中も健康保険や厚生年金保険などの社会保険は継続加入となるため、原則として保険料の支払い義務があります。給与が発生しない場合は、従業員から直接徴収する、会社が立替える、傷病手当金から差し引くなどの方法で対応します。なお、育児休業の場合は申請により、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されますが、雇用保険・労災保険は給与に基づいて算出されるため、無給期間中は保険料が発生しません。

住民税・所得税の扱い

所得税は給与から源泉徴収されるため、無給の休職期間中は発生しません。一方、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、休職中であっても納付が必要です。給与からの天引きができない場合、納付書による個別払いに切り替わります。企業は、従業員が納付漏れを起こさないよう、休職前に徴収方法の変更や納付スケジュールについて案内しておくことが求められます。

06休職期間中に受給できる手当・給付金

休職期間中は、給与が支給されないケースが多いため、各種手当や給付金が生活を支える重要な役割を果たします。これらの制度は、単なる補足情報ではなく、休職期間の設定や延長判断に直結する要素でもあります。人事担当者は、制度の概要だけでなく、休職期間との関係性を理解しておくことが重要です。

傷病手当金の概要と受給条件

傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けなくなり、給与が支払われない場合に、健康保険から支給される制度です。支給額は原則として、休業1日につき直近の標準報酬日額のおおむね3分の2相当で、支給期間は通算で最長1年6ヶ月と定められています。

実務上、この「1年6ヶ月」という期間は、休職期間を検討する際の重要な目安になります。多くの企業で、

・休職期間を1年〜1年6ヶ月程度に設定する

・傷病手当金の支給終了時期を一つの節目として復職・延長・満了判断を行う

といった運用が見られるのは、このためです。ただし、傷病手当金の支給終了は、必ずしも復職可能な状態を意味するものではありません。制度上の期限と実際の回復状況は切り分けて考え、主治医や産業医の意見を踏まえて慎重に判断する必要があります。

▶︎参考リンク:傷病手当金|全国保険協会

▶︎参考リンク:傷病手当金について|厚生労働省

会社独自の休職手当

企業によっては、就業規則や福利厚生制度として、休職中の生活を支援する独自の手当を設けている場合があります。たとえば、私傷病休職の初期に一定期間、給与の一部を支給する制度や、傷病手当金を補完する形で差額を支給する制度などです。こうした会社独自の手当は、従業員にとって安心材料となる一方、支給期間や条件を明確にしておかないと運用トラブルにつながりやすい点に注意が必要です。傷病手当金との併用可否や支給終了のタイミングを含め、休職開始時点で本人へ説明しておくことが望まれます。

労災保険給付金(業務上・通勤災害の場合)

業務中や通勤途中の事故・けが・疾病によって休職する場合は、労災保険による給付が適用されます。代表的なものとして、休業補償給付(平均賃金の60%)と特別支給金(20%)があり、あわせておおむね80%相当が支給されます。労災の場合は、私傷病と異なり傷病手当金の対象にはならず、労災保険給付が生活保障の中心となります。そのため、休職期間の考え方や手当の案内を誤ると、従業員の不安や不信感につながりかねません。人事担当者としては、私傷病か業務上災害かを正確に切り分け、適用される制度と休職期間の関係を整理したうえで説明することが重要です。

▶︎参考リンク:労災保険給付の概要|厚生労働省

07休職の手続き方法

休職の手続きは、従業員と労務担当者の双方が役割を分担して進める必要があります。従業員は就業規則や診断書の提出などの準備を行い、労務担当者は休職理由の確認や期間の設定、保険や手当の手続きなどを担います。事前に流れを把握しておくことで、スムーズな対応が可能になります。

休職者が行う手続き

休職を希望する従業員は、まず自社の就業規則を確認し、休職制度の有無や条件を把握します。疾病やけがによる場合は、症状に応じた医療機関を受診し、医師から休職が必要と判断された際に診断書を発行してもらいます。この診断書には病名や症状、休職期間などが記載され、発行手数料は自己負担となるのが一般的です。診断書と休職届を上司に提出し、その後、労務担当者との間で社会保険や手当の有無など、必要な手続きを進めます。

労務担当者が行う手続き

労務担当者は、従業員から休職届と診断書を受領したら、就業規則や会社の規定に基づき休職理由が妥当かを確認します。そのうえで休職期間を決定し、社会保険料や住民税の支払い方法を調整します。また、休職中の給与や手当の有無を就業規則に沿って確定し、必要に応じて傷病手当金や労災保険給付金の申請書類を準備します。さらに、休職中の連絡方法や頻度をあらかじめ取り決め、従業員が安心して療養できる体制を整えることも重要です。

08産業医が解説|休職期間の過ごし方

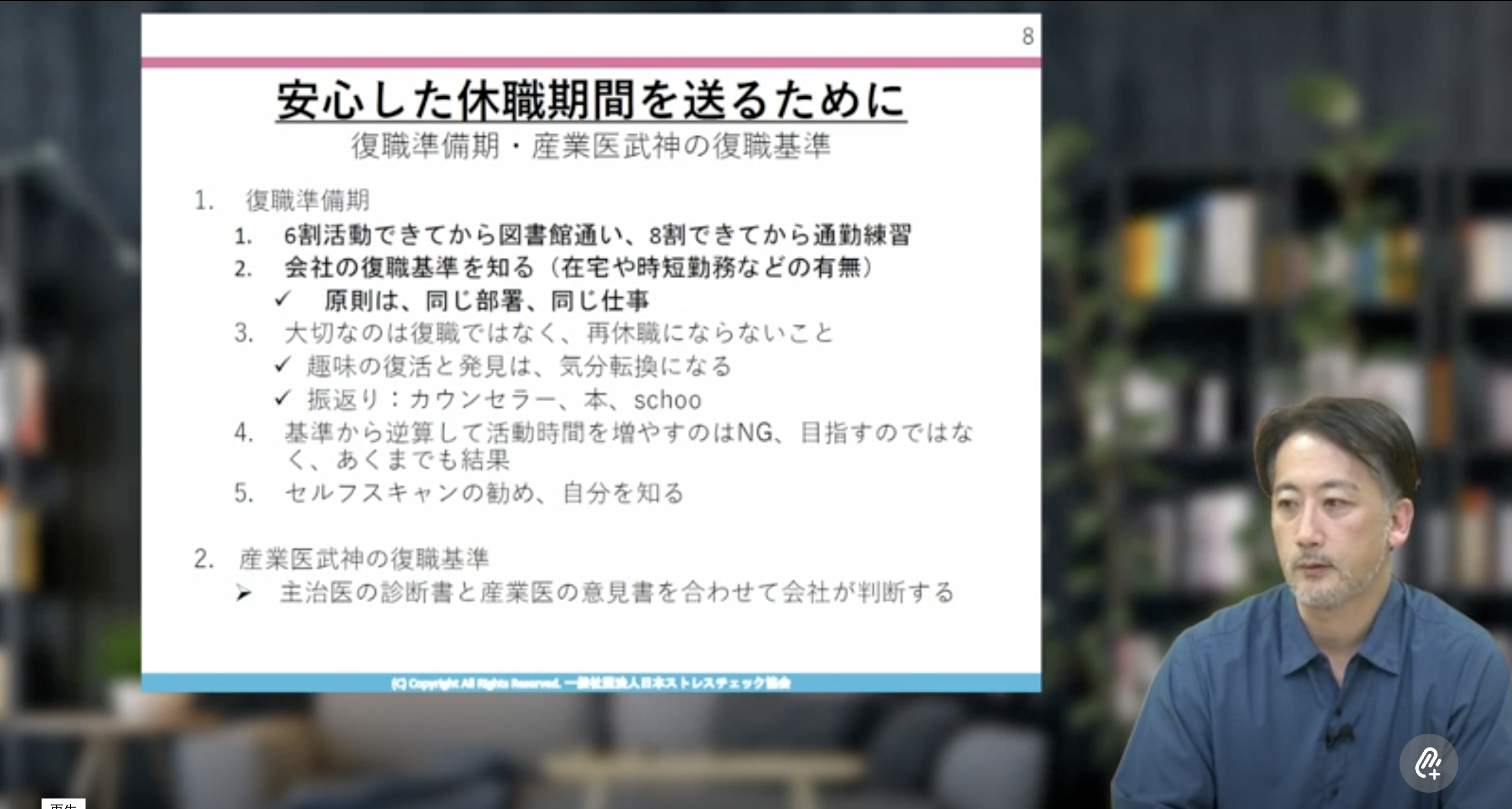

本章では、Schooの講座「休職中の不安との向き合い方」に登壇する産業医・一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事の武神健之先生の解説をもとに、休職期間を「再休職にならない復職」につなげるための過ごし方を整理します。ポイントは、休職を“復職のための準備期間”として捉え、回復に合わせて活動量を段階的に上げることです。

-

医師、医学博士、日本医師会認定産業医

医師、医学博士、日本医師会認定産業医

産業医、一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事。20以上のグローバル企業等で年間1000件、通算1万件以上の健康相談やストレス・メンタルヘルス相談を行い、働く人のココロとカラダの健康管理をサポートしている。著書に『職場のストレスが消える コミュニケーションの教科書―上司のための「みる・きく・はなす」技術 』(きずな出版)、『不安やストレスに悩まされない人が身につけている7つの習慣 』(産学社)、共著に『産業医・労働安全衛生担当者のためのストレスチェック制度対策まるわかり』(中外医学社)などがある。

休職初期は「休むこと」に専念する

休職直後は、心身のエネルギーが大きく消耗しており、無理に動こうとすると回復が遅れやすい時期です。真面目な人ほど「早く生活を立て直さなければ」と考えがちですが、それがかえって自己否定や焦りにつながることもあります。授業で紹介していたように、休職初期はアラームを切り、寝たいだけ休むことが勧められています。まずは「何もしない時間」を意識的に確保し、心身を充電することが、その後の回復や復職準備の土台になります。また、仕事の情報が目に入らないよう、会社メールを見ないなど、環境面で仕事と距離を置く工夫も重要とされています。

回復期に意識したい生活リズムと活動量

少し元気が戻ってくると、「もう復職できそうだ」と感じることがあります。ただ、授業ではこの段階での早期復職は慎重に考えるべきだとされていました。会社から離れたことで一時的に楽になっている場合も多く、十分な準備をせずに戻ると再休職につながる可能性があるためです。回復期は、復職を意識しすぎるよりも、まずは好きなことや趣味に時間を使い、気分や体調の変化を観察することが勧められています。そのうえで、平日の活動時間が6割(1日5時間前後)安定して過ごせるようになったら、外出や机に向かう時間を少しずつ増やし、生活リズムを整えていきます。

復職前に行う通勤練習・慣らし出勤

復職に向けた最終段階では、実際の勤務を想定した準備が重要になります。授業では、日中の活動が8割程度まで回復したタイミングで、通勤時間帯に電車に乗る練習を行うことが勧められていました。実際に混雑を体験しておくことで、復職初日の負担を軽減できます。あわせて、図書館やカフェなどで長時間座って過ごす練習も、デスクワークへの慣らしとして有効です。復職の判断は、主治医の診断だけでなく、通院の継続や生活リズムの安定も含めて行われます。会社の勤務条件や段階的復帰の有無についても、事前に確認しておくことが安心につながります。

09休職における企業側の対応・注意点

休職における企業側の対応・注意点は、以下の通りです。

- ・休職規定を明確に整備しておく

- ・休職期間中の連絡・フォローの考え方

- ・復職支援と再休職防止のポイント

- ・休職対応で起こりやすいトラブル事例

休職対応では、制度を用意するだけでなく、運用の仕方や判断のプロセスが重要になります。対応を誤ると、従業員の不安を高めるだけでなく、復職後の再休職や労務トラブルにつながることもあります。ここでは、人事担当者が押さえておきたい企業側の対応と注意点を整理します。

休職規定を明確に整備しておく

休職制度は、就業規則や社内規程に明確に定め、社員が内容を確認できる状態にしておくことが重要です。休職の対象事由、申請手続き、休職期間の上限、給与や社会保険の扱いなどを具体的に定めておくことで、休職発生時の混乱や不公平感を防げます。規定があいまいな場合、対応がケースバイケースになりやすく、社員からの不信感やトラブルの原因となります。法改正や実際の運用状況を踏まえ、定期的に見直すことも欠かせません。

休職期間中の連絡・フォローの考え方

休職期間中は、本人の体調や回復状況を把握することが必要ですが、過度な連絡はかえって負担になる場合があります。連絡頻度や手段については、本人の状態を踏まえつつ、事前に方針を決めておくことが望ましいでしょう。実務上は、人事担当者や産業医を窓口として、制度に関する情報提供や復職までの流れを整理して伝えることが有効です。やり取りの内容は記録として残し、本人・上司・人事の間で認識のズレが生じないよう管理することが重要です。

復職支援と再休職防止のポイント

復職を円滑に進めるためには、回復状況に応じた段階的な支援が欠かせません。短時間勤務や試し出勤などの仕組みを活用することで、復職後の負荷を抑え、再休職のリスクを軽減できます。あわせて、上司や同僚への事前共有や配慮事項の整理も重要です。産業医や外部専門家と連携しながら、本人が安心して働ける環境を整えることが、長期的な就労継続につながります。

休職対応で起こりやすいトラブル事例

休職対応では、「休職期間の上限を本人が正しく理解していなかった」「手当や給与の説明が不十分だった」「復職条件があいまいだった」といったトラブルが起こりやすくなります。これらは、多くの場合、事前説明や合意形成が不十分だったことが原因です。休職開始時点で、休職期間の扱い、延長や満了時の対応、復職判断の考え方を整理して伝えておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。企業側としては、感情論ではなく、制度とプロセスに基づいた対応を一貫して行うことが重要です。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

10まとめ

休職対応では、規定の明確化から期間中の状況把握、復職に向けた支援、延長の可否判断、満了時の対応、復職後の経過観察まで、一貫したプロセス管理が重要です。事前準備と計画的なフォローにより、トラブルや再休職のリスクを軽減し、社員が安心して働ける環境を整えることが企業の信頼性向上につながります。