社会人基礎力とは|3つの視点や鍛え方について紹介

人生100年時代と言われている昨今、ビジネスにおいては社会人基礎力を高める必要があると言われています。では、社会人基礎力とはどのような能力なのでしょうか。本記事では、社会人基礎力の意味や能力を高める方法について解説しています。

- 01.社会人基礎力とは

- 02.社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素

- 03.社会人基礎力における3つの視点

- 04.社会人基礎力の鍛え方

- 05.社会人基礎力を伸ばす方法

- 06.社会人基礎力の診断方法

- 07.社会人基礎力を研修で習得|Schoo for Business

- 08.まとめ

01社会人基礎力とは

社会人基礎力とは、経済産業省が2006年に提唱した「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のことです。

2006年当時は、企業と学生で最低限必要な能力水準に大きな意識の差があり、この認識の差を是正するために社会人基礎力は定義されました。その後、2018年に人生100年時代を背景として、「人生100年時代の社会人基礎力」として刷新されました。

人生100年時代の社会人基礎力は、3つの視点・3つの能力・12の能力要素で構成されています。特に人生100年時代という中で、3つの視点の重要性が高く位置づけられています。

▶︎参考:経済産業省|社会人基礎力

02社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素

社会人基礎力は、3つの能力と12の能力要素で構成されています。この章では、3つの能力とそれぞれに紐づく12の能力要素について解説します。

能力1:前に踏み出す力(アクション)

「前に踏み出す力」とは、今いる場所から一歩踏み出し、失敗しても諦めない粘り強さで取り組むことです。「前に踏み出す力」には、3つの能力要素があります。

1:主体性

物事に自ら進んで取り組む力 常に当事者としての意識を持ち、誰かからの指示を待つのではなく自らやるべくことを見つけ行動することを示しています。主体は、自分であるということです。

2:働きかけ力

働きかけ力とは周囲を巻き込んでいくこと、協力してもらうことで自分自身に足りない部分を自覚したり、補ったりしていくことです。仕事をする上で周囲と協力し合うことは不可欠であり、協力なくしては仕事を成功させることはできません。

3:実行力

目的を設定し確実に実行する力 何かを成功させるためには、やる気やモチベーション、技能や技術以外にも明確な目的意識が必要です。目的意識をもちゴールを目指すことで実行力を養っていくことを意味しています。

能力2:考え抜く力(シンキング)

「考え抜く力」とは、疑問をもち、自分自身で深く考え抜く力のことを意味しています。 「考え抜く力」には、3つの能力要素があります。

1:課題発見力

現状を分析し、目的や課題を明らかにする力のことです。何も考えず与えられた仕事をこなすのではなく、常に疑問をもち続け、その結果、隠れた問題点を発見することができます。

2:計画力

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし、準備する力 問題が起こったときの対処を考えておくことや、必要に応じて方向転換を速やかにできるように準備することも必要です。

3:創造力

新しい価値を生み出す力 固定概念にとらわれず、新しい視点や新しい感覚でものごとを捉えること。新しいことを生み出す力をもつことで、発想の転換、問題解決の近道になる可能性を高めます。

能力3:チームで働く力(チームワーク)

「チームで働く力」には、多様な人々と一緒に、目標達成に向けて協力する力を意味しています。「チームで働く力」には、6つの能力要素があります。

1:発信力

発信力とは、自分の意見を相手に対して分かりやすく伝える力のことです。仕事をする上で、自分の意見を正確に伝えることができる能力は必要不可欠であり、現代社会では口頭だけでなくチャットコミュニケーションでも発信力が求められます。

2:傾聴力

傾聴力とは、相手の意見を丁寧に聞くことのできる力のことです。他者の意見に耳を貸すことができるだけでなく、質問をしながら相手が本当は何を伝えたいのかを探る能力も含まれます。

3:柔軟性

柔軟性とは、意見の違いや立場の違いを理解する力のことです。相手の立場になって考えることのできる力ともいえます。多様な意見に耳を貸し、意見や立場の違いを理解しながら仕事として最善の方向性や答えを導き出す力は、多様性が重要視される時代に必要不可欠な能力と言えるでしょう。

4:状況把握力

状況把握力とは、自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力のことです。因果関係を読み解く能力ともいえます。いま起きている事象の背景を、人間関係や立場の違いなど多角的な視点から読み解くことができれば、人を尊重しながら仕事を前進させることができます。

5:規律性

規律性とは、社会のルールや人との約束を守る力のことです。時間を守る。納期を守る。社会人として当然といえば当然の能力ですが、意外とできていない人が多いのも事実です。また、コンプライアンスが厳しくなる時代において、社会のルールを正しく把握し遵守する能力はリスクマネジメントの観点からも重要と言えるでしょう。

6:ストレスコントロール力

ストレスコントロール力とは、ストレスの発生源に対応する力のことです。仕事をする上で適度なストレスは成長に繋がりますが、過度なストレスがかかる時もあるでしょう。そのような時に、ストレスを無くすのではなく上手に向き合えるかが重要です。この力はレジリエンスとも言われ、昨今注目を集めています。

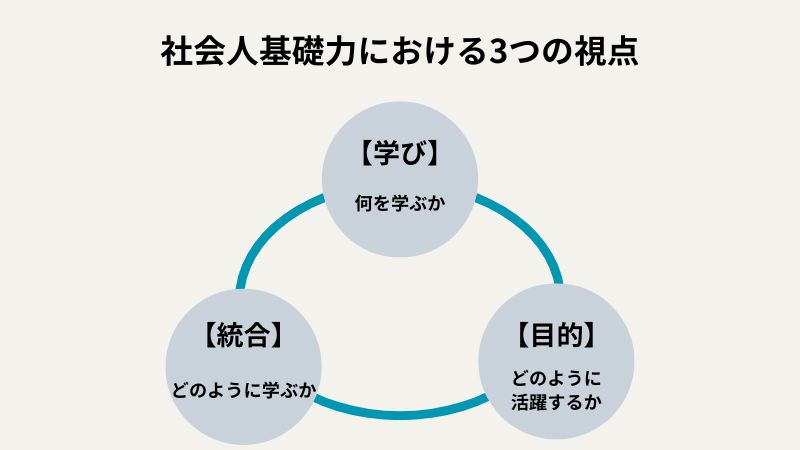

03社会人基礎力における3つの視点

経済産業省は2018年の働き方改革が提唱された際、「人生100年時代の社会人基礎力」として新たに「3つの視点」を追加しました。これらの3つの変化は「リフレクション」と呼ばれる振り返りをしながら、バランスを図ることが重要です。本項では、3つの視点についてご紹介します。

▶︎参考:経済産業省|社会人基礎力

何を学ぶか:学び

人生100年時代において、最も重要な能力が「学び続ける力」です。技術革新が常に起こる中で、長い間働き続けるためには学び続けて、自らを成長させていかなければいけません。

キャリアを主体的に考え、自分で何を学ぶのかを戦略的に考えることのできる力は、社会人基礎力の中でも根幹の力と言えます。

どのように学ぶか:統合

今までの経験をはじめ能力、キャリアを組み合わせて統合する力の意味です。過去の経験や能力を統合していくことで、何を叶えていきたいかを考えます。その結果を踏まえ、より成長していくためには何を学び、改めて統合することを視野に入れた活動を行うことが含まれており、多様な価値観の中で成長し続けるための方法を見つけていく必要があります。

どう活躍するか:目的

「どう活躍するか」とは、自己の実現や社会貢献に向けて行動する力のことです。自己実現や社会貢献という目的に向かい行動するためには、具体的に何をすべきかを考えた上で、自ら行動を起こします。明確な目的意識をもつで周囲に働きかけ協力しあうことも含まれていると理解しましょう。

04社会人基礎力の鍛え方

社会人基礎力は正しい知識を書籍や動画から学び、実践を積むことによって鍛えることができます。ただし、3つの能力や12の能力要素だけにとらわれず、3つの視点を鍛えることも重要です。この章では、社会人基礎力の鍛え方をいくつか紹介します。

学び続ける習慣を身につける

社会人基礎力を鍛えるには、まず「学び続ける力」を身につけることが第一です。3つの能力や12の能力要素に関しては、時代によって今後変わっていく可能性も十分にあります。しかし、学び続ける力に関してはどのような時代になっても必要とされる能力といえるためです。

学び続ける習慣を身につけるために、まずは学びのハードルを下げましょう。学習と聞くと、机に向かって参考書を開くような受験勉強を想像してしまう人も少なくありません。しかし、大人の学びはもっと気楽に捉えるべきです。

ネット記事を読む、Youtubeで動画を見る、本を読むなど、どのような学び方でも構わないので、苦ではなく続けられる方法を探しましょう。そして、何を学ぶかは好奇心や興味のままに選択して問題ありません。まずは習慣化するために、徹底的に嫌だと思ったり、苦痛になったりする要素をできる限り排除しましょう。

実践の機会がある能力を伸ばす

12の能力要素をひたすらインプットしても、実践の機会がなければ能力を身につけることはできません。そのため、実践の機会がある能力を中心にして学ぶようにすると良いでしょう。

正しい知識を身につけるために、オンライン学習サービスや書籍でインプットをし、インプットしたものを職場で実践するというサイクルを回します。このサイクルが回せるようになると、社会人基礎力に限らず、どのような能力でも自らの力で向上させることができます。

他者からフィードバックをもらう

他者からフィードバックをもらうことは、自分の弱みや強みを再認識するきっかけになります。そのため、フィードバックを積極的にもらい、自分が上司や同僚、後輩からどのように見られているのかを聞くようにしましょう。

自分では傾聴力があると思っていても、後輩の目には「自分の話をあまり聞いてくれない」と映っているかもしれません。このように、客観的に自分を見るというのは年齢や経験を経ても難しく、立場や役職が上になってもフィードバックをもらえる環境を自ら作っておくことは非常に重要になります。

自分の能力を客観視する

社会人基礎力を強化するためには、自分の能力を客観的に評価することが欠かせません。自己評価が正確であれば、強みをさらに伸ばし、弱点を補うための適切な行動が取れます。客観的な自己評価を行うためには、定期的に自己分析を行い、自分の成長を確認することが重要です。

具体的には、目標設定やその達成状況を振り返り、自分の進捗を評価します。また、他者からのフィードバックや業績評価を参考にし、自分の認識とのギャップを確認することも有効です。

さらに、自己評価を行う際には、感情に流されずに冷静な視点を持つことが求められます。これにより、現状の課題を明確にし、改善のための具体的な計画を立てることが可能となります。自己を客観視する習慣を持つことで、社会人としての成長を持続的に促進することができます。

大学や企業にサポートしてもらう

社会人基礎力を高めるためには、大学や企業のサポートを活用することも効果的です。例えば、大学での生涯学習プログラムや企業が提供する研修・セミナーなどは、専門的な知識やスキルを学ぶ絶好の機会です。

また、企業によるメンタリング制度やキャリア開発プログラムも活用することで、自分の能力をさらに高めることができます。大学や企業のサポートを受けることで、自分では気づかない学びの機会を得られ、実践的なスキルを習得することが可能です。

さらに、大学や企業とのネットワーキングを通じて、異なる視点や知識を取り入れ、自己成長に役立てることができます。このように、外部からのサポートを積極的に活用することで、社会人基礎力を効率的かつ効果的に向上させることができます。

日々の生活で意識する

社会人基礎力を高めるためには、日々の生活の中で意識的に取り組むことが大切です。仕事だけでなく、日常生活の中で自己管理やコミュニケーション、問題解決能力を鍛える機会がたくさんあります。例えば、家計の管理を通じて計画性や数字に強くなることができますし、家族や友人とのコミュニケーションを円滑に行うことで、人間関係を築くスキルが向上します。

また、日々の生活の中で小さな目標を設定し、それを達成することで自己効力感を高めることができます。日常生活での意識的な取り組みが習慣化することで、仕事においてもその効果が表れ、社会人基礎力の向上に繋がります。生活の中で学びや実践の機会を見つけ、日々の行動に反映させることが、社会人としての成長を促進します。

書籍を参考にする

書籍を参考にすることは、社会人基礎力を高めるための有効な方法です。ビジネス書や自己啓発書、専門書など、幅広いジャンルの書籍を読むことで、知識を深め、視野を広げることができます。

また、成功者の経験や失敗談から学ぶことも、自己成長に繋がります。書籍を選ぶ際には、現在の自分の課題や興味に合ったものを選び、積極的に学びを取り入れることが大切です。

読書後に、学んだ内容を実践に移すことを意識することで、書籍の知識を自分のものにすることができます。さらに、読書を通じて得た知識や洞察を他者と共有し、ディスカッションを行うことで、理解を深めるとともに、新たな視点を得ることができます。このように、書籍を参考にすることで、持続的に社会人基礎力を高めることが可能です。

05社会人基礎力を伸ばす方法

社会人基礎力は研修や日々の業務内、日常生活など、さまざまな側面で伸ばすことが可能です。ここで紹介するものは、それぞれをバランス良く実施することで、効果的に伸ばすことができます。特に、日常生活での意識と研修での学びを組み合わせることで、より実践的な力が身につくでしょう。

研修で正しい知識を教える

社員の社会人基礎力を伸ばすためには、まず正しい知識を与える必要があります。そのため、研修で社会人基礎力の概念から、個々の能力まで学んでもらうと良いでしょう。

その際に、入社年数で学習項目を分けると良いです。例えば、新入社員は3つの視点、新卒2年目は前に踏み出す力と言ったように、一気に教えるのではなく、段階を踏ませる事によって現場の管理職もフィードバックしやすくなります。

また、研修をやりっぱなしにしないために、具体的な行動目標に落とし込むようにしましょう。例えば、3つの視点で学び続けることを学んだのであれば、毎日新聞を読む・日報に今日得た学びを書くといった行動目標を決めるのです。これによって、研修によって行動が変わることが期待できます。

フィードバックを増やす

次に、フィードバックを増やすことも重要です。管理職に限らず周囲の人から、どのように映っているかを客観的に指摘してもらうことで、自身の強みや弱みを再認識できます。

組織としてフィードバックを増やすためには、管理職だけでなくメンバーにもフィードバックの正しい知識を習得してもらう必要があります。フィードバックは時として耳の痛い話となり、関係性の悪化につながる危険性もあるため、双方が正しい理解を持っている必要があるのです。

また、フィードバックは管理職がメンバーにするだけのものではありません。メンバーから管理職にフィードバックをしても問題ないのです。そのため、双方にフィードバックをし合うことを組織としてルールにすることで、互いの仕事を観察し、良い意味での緊張感のある組織を作ることができます。

自律学習の機会を提供する

社員の社会人基礎力を伸ばすためには、自律学習の機会を提供する必要もあります。書籍購入制度やセミナー補助制度、オンライン学習サービスのID付与など、社員が学び続けることのできる環境を組織が用意しましょう。

また、制度を活用してもらうための工夫も欠かせません。学び続けるというのは非常に困難なので、評価制度に学習内容を組み込むといった企業もあります。単に制度や環境を揃えても使われなければ意味がなく、使われるための取り組みも一緒に考えましょう。

日常生活で社会人基礎力を意識する

社会人基礎力は、日常生活の中でも効果的に鍛えることが可能です。例えば、「主体性を発揮する」ことは、家庭や地域活動において新しい役割に挑戦する中で培われます。自主的に行動し、責任を持って役割を果たすことが、職場での応用力にもつながります。また、「課題解決を考える」場面では、日常的な小さな問題に対して自ら解決策を考え、実行する習慣が、論理的思考や計画力を養います。さらに、「他者との協力」を重視し、友人や地域のプロジェクトでチームワークを学ぶことで、協調性や対人スキルが向上します。これらの取り組みを通じて、日常生活で培った社会人基礎力が職場での実践力として発揮され、自然な形で社員の成長に繋げることができるのです。これらは、あらかじめ社会人基礎力の概要について、社員にレクチャーしておく必要があります。研修とセットで伝えていくことが効果的であるといえます。

06社会人基礎力の診断方法

社会人基礎力のスキルをチェックする方法には、具体的にどのような方法があるのでしょうか。経済産業省 ひらく社会人基礎力診断テストを始め、様々なサイトでスキルチェックを実施しています。こうしたスキルチェックを活用し自分自身を客観的に見つめることも大事です。スキルチェックを行うことで、新たな気付きを得ることも多々あります。それ以外にも、一般財団法人社会人基礎力検定協会が主宰している「社会人基礎力検定」で自己スキルの評価を行うことも有効です。定期的に検定やスキルチェックを行うことで自分自身を振り返り、新たな発見を行っていきましょう。

社会人基礎力検定

一般財団法人 社会人基礎力検定協会が主宰している「社会人基礎力検定」は、「2級」「準2級」「3級」を受験することが可能です。試験問題は統一で合格点により級の認定が行われます。認定講習も実施しており、現在の社会人基礎力をためす方法として受験を検討するのも良い方法です。試験問題は、「3つの能力」「12の能力要素」「新たな社会人基礎力」についての知識やスキルについて問われます。試験時間は60分、90問の問題です。

▶︎参考:一般社団法人 社会人基礎力検定協会

マイナビ「社会人基礎力診断」

新卒採用エージェントの最大手であるマイナビも社会人基礎力診断のサービスを展開しています。エージェントであるため、採用担当者向けにグラフ化されたスコアの表示、特性の分析レポートが提供されます。同時に、受講者への個人レポートも同時に提供されることで、受講者自身も自分のスコアを知り成長に向けた課題認識を行うことが可能です。マイナビの特徴は、「3つの能力」「12の能力要素」「新たな社会人基礎力」のスコアだけではなくMBSAスタイル、PDCAサイクルで見る能力も分析し自社の特性の把握にも役立つ点です。

▶︎参考:マイナビ 社会人基礎力診断

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07社会人基礎力を研修で習得|Schoo for Business

Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座を保有しており、社員研修や自律学習の支援を通じて、学び続ける人材の育成、学び続ける組織づくりを支援しています。

導入企業数は4,000社以上。社会人基礎力に関する研修はもちろん、階層別研修からDX研修まで幅広い研修、自己啓発の支援ツールとしてもご利用いただいております。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、IT人材育成もあれば階層別研修やDX研修としての利用、自律学習としての利用やキャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

社会人基礎力を鍛えられるSchooでおすすめの研修

Schoo for Businessのコンプライアンス研修のカリキュラム例を紹介します。下記で紹介するのは一部ではございますが、気になるものやトライアル視聴をご希望の方は、ぜひご連絡ください。

本質を見極める クリティカルシンキング入門

クリティカルシンキングとは、物事の本質を見極める思考法です。社会人基礎力でいう考え抜く力の「課題発見力」に該当するスキルです。本授業では、クリティカルシンキングを取り入れようとしている方向けに、クリティカルシンキングを実践するためのフレームワークや思考プロセスについて学ぶことができます。

| 授業名 | 本質を見極める クリティカルシンキング入門 |

| 時間 | 6時間(60分×6コマ) |

| 学べること |

|

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

その“ひと言” が空気を変える - 一流ファシリテーション術

社会人基礎力の1つとして、「前に踏み出す力(アクション)」が挙げられます。前に踏み出すためには、周囲の雰囲気を良くし、場面にあった行動や言動が求められます。本授業では、ファシリテーションの視点から、場面に合ったひと言を言えるようになる方法について、学んでいきます。

| 授業名 | その“ひと言” が空気を変える - 一流ファシリテーション術 |

| 時間 | 1時間(60分×1コマ) |

| 学べること |

|

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

アンガーマネジメントでストレス軽減

ストレス環境下において、ストレスを認知し、コントロールしていくことは社会人基礎力の1つされています。本授業では、『イライラ』や『モヤモヤ』を自身のマネジメントで軽減していくアンガーマネジメントについて、解説していきます。

| 授業名 | アンガーマネジメントでストレス軽減 |

| 時間 | 1時間(60分×1コマ) |

| 学べること |

|

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

08まとめ

本記事は、社会人基礎力をテーマに基礎力を構成する項目や学習方法について解説しています。人生100年時代となり、ますます働き続ける時代となっている昨今、社会人としての基礎力の有無は、その後の社会人人生を大きく左右する要素です。本記事を参考に社会人基礎力の重要性を理解して頂き、社会人基礎力の向上を図ってください。