課題発見力を高める方法やフレームワークを紹介

課題発見力とは、現状を分析し、表面化していない問題や改善点を見つけ出す力です。本記事では、その力を高めるための具体的な思考法やトレーニング方法、活用できるフレームワークを紹介します。

- 01.課題発見力とは

- 02.課題発見までの基本プロセス

- 03.課題発見力がある人の特徴

- 04.課題発見力を高めるトレーニング方法

- 05.課題発見力を研修で習得|Schoo for Business

- 06.まとめ

01課題発見力とは

課題発見力とは、現状を分析し、そこから目的や課題を明らかにする力のことを指します。これをビジネスや仕事に置き換えると、日常の業務が滞りない状態であっても「現状よりさらに改善できることはないか」と新たな課題を見つけ出す力が課題発見力であるといえます。

また、 経済産業省は人生100年時代に必要な社会人基礎力の1つとして、課題発見力を提唱しています。経済産業省の資料では、課題発見力を以下の5つの力に分解して定義しています。

- 考え抜く力

- 問題発見能力

- システムとして物事を考える力

- ソーシャルとビジネスを融合する力

- 見えないものが見える力

これらの力は、現状に満足せずに自ら問いを立て、将来を見据えた行動の起点となる力です。目に見える問題だけでなく、潜在的な課題や新たな可能性に気づくことで、変化に対応しながら価値を創出することができます。

▶︎参考:経済産業省|「人生100年時代の社会人基礎力」と「リカレント教育」について

課題発見力が求められる背景

テクノロジーの進化や市場環境の変化が加速するなか、企業を取り巻くビジネス環境は極めて不確実性が高くなっています。昨日の常識が今日には通用しないことも多く、従来の成功体験や慣習にとらわれない柔軟な発想が求められています。また、価値観の多様化が進んだことで、組織の内外で「何が正しいか」の判断が一層複雑化しており、表面には現れにくい課題を見極める力が重要になっています。

このような状況下で競争力を維持・強化するには、既存の延長線上にない変革を起こす必要があります。イノベーションは偶然ではなく、現状への問い直しから始まります。つまり、課題発見力を備えた人材こそが、企業の変化対応力や未来の成長の原動力となるのです。

02課題発見までの基本プロセス

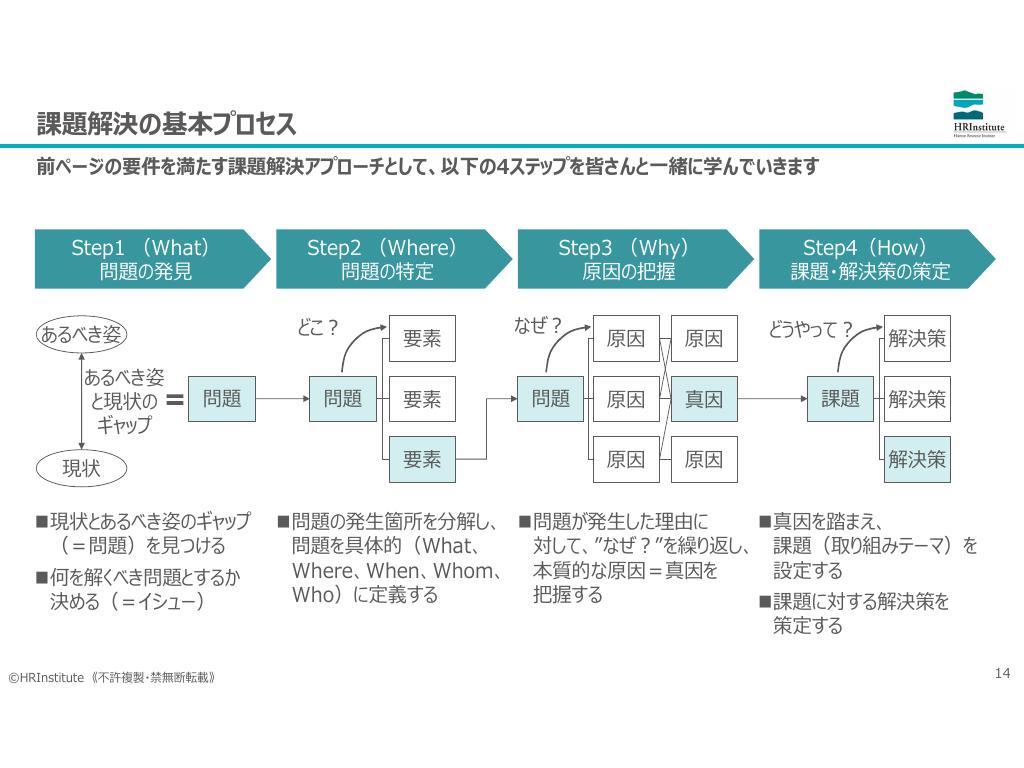

ここでは、Schooの講座『ロジカルシンキング 実践トレーニング』を用いて、課題解決の基本プロセスを紹介します。

課題の発見は、「問題の発見」「問題の特定」「原因の把握」「解決策の策定」の4つのステップから構成されています。まずは、理想の状態と現在の状況を比較し、どの部分にギャップがあるのかを見極めましょう。続いて、具体的に問題が発生している場所やタイミングを整理し、事実に基づいて原因を掘り下げていきます。最後に、効果や実現のしやすさを評価しながら、実行可能な解決策を導き出すことが求められます。

▶研修・人事育成担当者限定!『ロジカルシンキング 実践トレーニング』を無料で視聴する

Step1:問題の発見

課題解決では、まずはじめに理想的な状態と現在の状態を比較し、その差分から取り組むべき問題を明らかにします。このとき、原因や感情ではなく、確認可能な「状態の違い」に注目することが重要です。たとえば、「売上が低い」と抽象的に捉えるのではなく、「目標の月間売上100万円に対して、現状は80万円にとどまっている」と具体的に記述します。

また、「あるべき姿」と「現状」は、指標や対象を揃えて比較する必要があります。こうして問題を定義することで、次のステップである「どこで起きているのか」「なぜ起きているのか」の分析が可能です。問題を正しく発見することが、的確な解決策の立案につながります。

Step2:問題を具体的に特定する

Step 1で発見した問題は抽象的であることが多いため、Step 2は「どこでその問題が起きているのか」を具体的に特定します。その際には、4W1H(When、Where、Whom、What、How)の観点から問題を構成する要素を整理しましょう。

たとえば、「上司に意見がうまく伝わらない」という問題を扱う場合には、報告のタイミング、手段、状況などに分解し、どの要素に課題があるのかを検討します。各要素を比較したうえで、影響が大きい部分や改善の余地がある部分に注目し、最も重要な要素を選び出します。

Step3:原因の把握

Step 2で特定した問題に対して、Step 3では「なぜその問題が起きているのか」を分析します。ここでは思い込みや憶測ではなく、事実に基づいて原因を洗い出すことが重要です。

原因分析のフレームワークとしては「なぜを5回繰り返す(5 Whys)」手法が有効です。問題に対して「なぜそれが起きたのか」を問い続けることで、表面的な要因ではなく根本的な原因にたどり着けます。

たとえば「報告が遅れる」という問題に対し、「なぜ遅れるのか」「なぜその手順に時間がかかるのか」などと深掘りしていきます。このように原因を構造化することで、適切な解決策の検討が可能です。

Step4:解決策の策定

Step3で明らかにした真因に基づき、「どうやって解決するか」を考えるのがこのステップです。まずは課題に対して、方法という観点から大きく2つ、または3つに分類し、さらに具体的な解決策を幅広く洗い出します。重要なのは“決め打ちせずに案を広げること”であり、洗い出し段階ではリソースや制約を考慮せずに発想することが効果的です。

その後、評価軸(効果性・実現可能性など)に基づいて点数付けやマッピングを行い、最も効果的かつ実行しやすい解決策を実行策として絞り込みます。広さを意識して洗い出し、納得感をもって絞り込むことが成功の鍵です。

03課題発見力がある人の特徴

課題発見力がある人の特徴は、以下の通りです。

- 1:現状を分析する習慣がある

- 2:論理的思考力が高い

- 3:ラテラルに思考できる

- 4:目的思考である

課題発見力がある人には、現状を冷静に分析する視点、筋道立てて考える論理性、柔軟な発想で視野を広げる思考力、そして常に目的から逆算する姿勢といった特徴が見られます。

1:現状を分析する習慣がある

日々の業務の中で、課題発見力がある人は「今のやり方で良いのか」「もっと効率的な方法はないか」と常に問いかけています。定量的なデータや定性的な観察を通じて現状を可視化し、変化の兆しをいち早く察知する力があります。感覚や慣習に流されず、現状を客観的に捉える姿勢が特徴です。

2:論理的思考力が高い

物事を整理し、筋道立てて考える力も、課題発見に不可欠です。論理的思考力が高い人は、主張と根拠を結びつけながら状況を冷静に分析します。表層的な問題にとらわれず、原因と結果の関係をたどることで、本質的な課題をあぶり出すことができます。思考に一貫性があるため、周囲の納得も得やすくなります。

3:ラテラルに思考できる

課題発見力がある人は、物事を多角的に見る柔軟な思考も持ち合わせています。過去の経験や他分野の知識を応用し、新たな視点で問題を捉え直す力があります。従来の前提や常識にとらわれず、「別のやり方があるのでは」と考えることで、見過ごされがちな課題に気付くきっかけを生み出します。

4:目的思考である

常に「何のためにそれを行うのか」と目的から逆算して考えるのも、課題発見力の高い人の特徴です。手段が目的化していないか、成果とプロセスが一致しているかといった視点で物事を見直すことができます。目的とのズレに敏感であるため、見えにくいボトルネックや改善点にもいち早く気づけます。

04課題発見力を高めるトレーニング方法

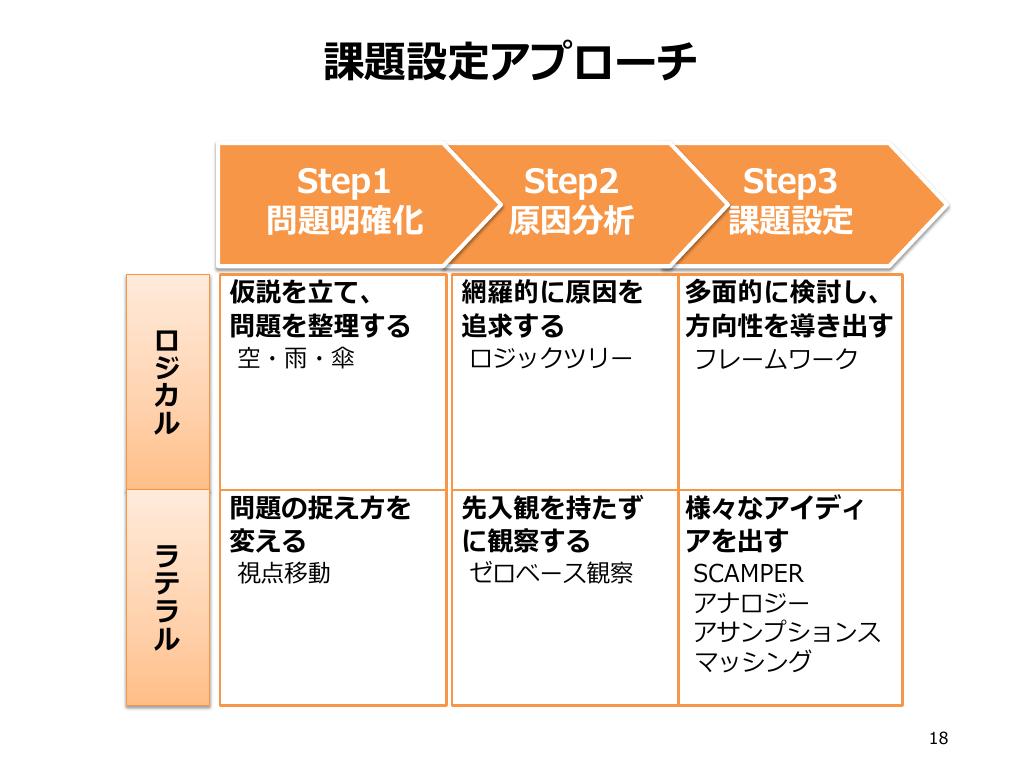

Schooの講座「課題設定力の磨き方~本質的な課題を導き出す方法~」では、 課題発見力を高めるトレーニング方法として、以下の6つを紹介しています。

課題発見力を高めるには、ロジカルシンキングによって物事を構造的に捉える力と、ラテラルシンキングによって柔軟に発想を広げる力の両方が欠かせません。

トレーニング方法としては、まず仮説を立てて問題の全体像を整理し、原因を論理的に深掘りします。 そのうえで、多角的な視点から解決の方向性を検討し、固定観念を取り払った観察や視点の切り替えを通じて、新たなアプローチを見出していきます。

▶研修・人事育成担当者限定!『課題設定力の磨き方~本質的な課題を導き出す方法~ 』を無料で視聴する

1:仮説を立て、問題を整理する

課題発見には、目の前の情報から筋道を立てて仮説を構築する力が欠かせません。 単なる事実の羅列ではなく、「何が起きているのか」「なぜそうなっているのか」 「どう行動すべきか」といった因果関係を踏まえた整理が求められます。 仮説は必ずしも正しい必要はなく、検証と修正を前提とすることで思考の柔軟性も鍛えられます。 多角的な視点で状況を捉え、行動に結びつく問題の構造化が重要です。

2:網羅的に原因を追求する

問題に対して最適な打ち手を見つけるには、表面的な要因だけでなく、 根本的な原因まで掘り下げていくことが大切です。 そのためには視点の偏りを排除し、要素を抜け漏れなく洗い出す姿勢が求められます。 「なぜそうなったのか」を繰り返し問いかけ、論理的に原因を整理することで、 課題の構造が浮かび上がります。複数のフレームワークや視点を活用しながら、 多層的な原因分析を行う力が、課題の本質を捉える基盤になります。

3:多面的に検討し、方向性を導き出す

問題解決の方向性を定めるには、一つの考えに固執せず、 多面的に選択肢を検討する視野の広さが必要です。 状況や要素を整理し、重要度や実現可能性などの軸で比較することで、 最も効果的な対応方針を見出すことができます。 複数案の検討を通じて視野を広げることは、 意外な解決策に気づくきっかけにもなります。 主観に頼らず客観的な視点で検討を重ねることが、精度の高い課題設定へとつながります。

4:問題の捉え方を変える

物事を一方向から見るのではなく、多様な視点で捉え直す力が求められます。 ある出来事を単なるトラブルと見るのではなく、新たな機会や改善の糸口と捉える視点移動は、思考の幅を広げます。 このような思考は、特に前提や固定観念に縛られがちな場面で、新しい解決策やアプローチを生み出す起点となります。

5:先入観を持たずに観察する

十分な知識がない領域や、アイデアが枯渇した場面では、一度仮説を脇に置き、ゼロベースで現象を観察する姿勢が効果的です。 顧客や利用者の行動を観察し、言語化されていないニーズや違和感を拾い上げることで、従来見落としていた課題が浮かび上がります。 無作為な情報の組み合わせから着想を得ることも、視点を広げるために有効です。

6:様々なアイデアを出す

課題発見力を高めるうえで、多角的なアイデア発想は欠かせません。 特に、課題が複雑だったり既存の枠組みでは対応が難しい場合には、視点の切り替えや自由な発想による打開策が有効です。 ブレインストーミングのように数を重視する方法だけでなく、 フレームワークを使って構造的に思考を広げることで、質の高いアイデアに結びつけることができます。

ここでは、発想力を鍛える具体的な手法として「SCAMPER」「アナロジー」「アサンプションマッシング」の3つを紹介します。 いずれも、前提にとらわれず、アイデアの視野を広げるための強力なツールとなります。

SCAMPER

代用・結合・応用・変更・拡大/縮小・転用・再配置などの観点から、アイデアを連続的に切り替えて発想する手法です。 各視点に沿って問いを投げかけることで、新しい組み合わせや着想を得ることができます。 特にチームで使うと、会話を促進しながら多様な案を生み出すことが可能です。

アナロジー

異なる業界や事象の成功パターンを抽象化し、自分たちの課題に応用する手法です。 重要なのは、適度な抽象度で共通点を見出し、的確に自社や業務に置き換えること。 抽象化しすぎても具体的すぎても応用が難しく、適切な「意味の変換」が鍵になります。

アサンプションマッシング

常識や前提と思われている要素をあえて破壊し、新たな視点で再構築する発想法です。 個人の思い込み、社内の慣習、業界の常識など、無意識に信じているルールを見直すことで、革新的な発想が生まれる余地が広がります。 変化を拒まず、前提を疑うことが突破口になります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

05課題発見力を研修で習得|Schoo for Business

Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座を保有しており、課題発見力を向上させるコンテンツも揃っております。

導入企業数は4,000社以上、新入社員研修からDX研修まで幅広く活用いただくだけでなく、自律学習の支援ツールとしてもご利用いただいております。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、IT人材育成もあれば階層別研修やDX研修としての利用、自律学習としての利用やキャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

課題発見・設定力を高めるためのコンテンツ一覧

| 講座名 | 時間 |

| 課題設定力の磨き方~本質的な課題を導き出す方法~ | 2時間 |

| 「課題設定力」の精度を上げる3ステップ | 4時間 |

| 「普通のアイデア」を超えるための、思考のクセのほぐし方 | 1時間 |

| 仮説こそ最強のソリューション | 2時間 |

| マッキンゼー流 問題解決のためのノート術 | 45分 |

| マッキンゼー流 仮説思考の一枚フレームワーク | 45分 |

| 業務への解像度が高まる ロジックツリーの使い方 | 1時間 |

| イシューを見極めて目的を達成する | 1時間 |

| こんな時どうすればいい? 逆引きビジネスフレームワーク大全 | 3時間 |

| すぐに使える ロジカルシンキング超入門 | 2時間 |

| ロジカルシンキング実践 | 50分 |

| ロジカルシンキング 実践トレーニング | 4時間 |

| 超実践 仕事で使えるロジカルシンキング特訓 | 1時間 |

| ギモンの法則 - 身近なニュースで仮説力を育む思考トレーニング - | 26時間 |

| 思考のフレームワーク 問題演習 ロジ軽 | 50分 |

| その手があったか ラテラルシンキング入門 | 2時間 |

| 論点思考[入門] | 40分 |

課題発見力に関する研修カリキュラム例

Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、課題発見力の習得に役立つ授業を紹介いたします。

課題設定力の磨き方~本質的な課題を導き出す方法~

| 第1回 | ロジカルに課題の精度を上げる方法 |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | ラテラルに課題の精度を上げる方法 |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

本授業では、生産性やアウトプットの質を高める上で重要な「課題設定力」をどのように磨いていくか、そのノウハウについて学ぶことができます。

-

株式会社アンド・クリエイト 代表取締役社長

株式会社アンド・クリエイト 代表取締役社長

大手アパレル企業を経て、1998年にプライスウォーターハウスコンサルタント(現IBM)入社。企業変革戦略コンサルティングチームのリーダーとして、多くの変革プロジェクトをリード。 2005年に当時の社長から命を受け、コンサルティング&SI事業の人材開発部門リーダーとして育成プログラムを設計導入。2013年に独立し執筆・講演活動を開始。

論点思考[入門]

| 第1回 | 良いイシューで業務成果を高める |

| 時間 | 40分 |

| 研修内容 |

|

本授業は、イシューがなぜ重要であるか、適切な論点の原則はなにか、といった業務業界に関わらず使える論点思考の入門レベル授業です。

-

職場のコミュニケーション研究家

職場のコミュニケーション研究家

株式会社メイクセンス 代表取締役。IT企業で情報通信システムの開発や提案業務に携わったのち、コンサルタントに転身。NTTデータ経営研究所や日本アイ・ビー・エムで民間企業に対する情報戦略や組織戦略領域のコンサルティング、中央省庁や地方公共団体、業界団体からの委託による調査・研究を行う。その後、総合人材サービスグループ傘下のシンクタンクの上席主任研究員として、働き方改革、第4次産業革命による雇用への影響、個人の生産性やクリエイティビティ向上を目的としたマネジメントのあり方などの研究に携わる。現在は、組織人事コンサルタントとして、人材教育や制度改革のコンサルティングなど、組織人事領域から企業の支援に取り組む。

マッキンゼー流 仮説思考の一枚フレームワーク

| 第1回 | トップコンサルタントの仮説の持ち方 |

| 時間 | 45分 |

| 研修内容 |

|

本授業は、少ない情報、少ない時間の中でベストの仮説を作るために、どのように情報を組み立てたら良いのかを学ぶことができます。紙一枚に書き出すことで仮説立てができるようになるフレームワークを紹介しています。

-

人材戦略コンサルタント・ライフデザインコーチ

人材戦略コンサルタント・ライフデザインコーチ

科学的データをもとに、人と組織が幸せに成果を出す人材開発・組織作りをサポート。マッキンゼーなどの外資系コンサル会社などで、経営戦略、組織開発、リーダー育成プログラム開発などのコンサルティングやに従事。2001年に独立。経営幹部への戦略コーチング、チームビルディング、リーダーシップ開発を実施。一部上場企業を中心に経営者、役員、幹部に対し100名以上へのコーチング実績を持っている。

06まとめ

課題発見力を高めるには、仮説を立てて問題を整理し、原因を網羅的に分析し、多面的に方向性を検討することが出発点です。 さらに、視点を柔軟に変える力や、先入観を排した観察力、構造的な発想力を養うことも重要です。

これらの思考プロセスを日常的に実践することで、個人の課題発見力は着実に向上します。一人ひとりが課題を主体的に捉える力を持つことで、組織全体の変化対応力や価値創出力も高まっていくでしょう。

![論点思考[入門]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/i.schoo/images/class/600x260/8388.jpg)