ハイブリッド研修とは?メリット・デメリットから実施方法、注意点まで徹底解説

ハイブリッド研修とは、オンラインと対面の手法を組み合わせた新しい研修スタイルです。リモートワークやオンライン配信システムの普及に伴い一般化してきました。ハイブリッド研修は受講者の参加しやすさを高め、深い学習効果を期待できる一方、導入には適切な準備が欠かせません。本記事では、ハイブリッド研修のメリット・デメリット、効果的な実施方法、成功のポイント、さらには具体的な導入事例までを解説します。

- 01.ハイブリッド研修とは

- 02.ハイブリッド研修の種類

- 03.ハイブリッド研修のメリット

- 04.ハイブリッド研修のデメリット

- 05.ハイブリッド研修の実施方法

- 06.ハイブリッド研修を実施する際のポイント

- 07.ハイブリッド研修の事例

- 08.まとめ

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

01ハイブリッド研修とは

ハイブリッド研修とは、従来の対面式研修とWeb会議ツールなどを活用したオンライン研修を組み合わせた新しい研修スタイルです。ハイブリッド研修にも種類がありますが、例えば受講者が会場での直接参加とオンラインでの視聴から都合の良い方を選択できるなど、柔軟な学びを実現します。

近年、リモートワークやZoomをはじめとしたオンライン配信ツールの普及により、研修のオンライン化が進んできました。その一方、コロナ禍が正常化に向かう中で、集合研修の重要性や良さも再認識されました。その結果、オンラインとオフラインの「いいとこ取り」をするような、ハイブリッド研修という新しい研修方式が効果的という考えが広まりつつあるのです。

02ハイブリッド研修の種類

ハイブリッド研修は、その目的や内容、そして開催形式によって大きく「ハイフレックス型」、「ブレンド型」、「分散型」の3種類に分けられます。それぞれに異なる特徴があるので、自社に最適なタイプを選ぶことで、学習効果を最大限に高めることが可能です。

ハイフレックス型

ハイフレックス型は、対面とオンライン(ライブ配信)で同一内容を同時開催するタイプの研修です。受講者は自身の都合の良い参加形式を選べるため、場所や時間の制約を超え、大人数に一貫した情報を効率的に提供したい場合に最適です。そのため、多拠点で研修を同時開催したい時や、育児や介護などの個々の事情に配慮して研修を開催したい時に有用です。

ブレンド型

ブレンド型は、研修の目的や内容に応じて、対面とオンラインを柔軟に組み合わせる研修方式で、一般的にはブレンディッドラーニングと呼ばれます。単に「対面研修とオンライン研修を組み合わせる」というだけでなく、それぞれのメリットを活かし、学習効果を最大化することを目指します。例えば、事前学習をeラーニングで行い、その知識を用いたワークを対面で実施するなどが該当します。

分散型

分散型は、受講者を対面とオンラインのグループに分け、時間帯などで入れ替えて開催する研修方式です。例えば新入社員研修の受講者をAとBの2グループに分け、午前中はAグループに研修会場でマナー研修、BグループにオフィスでOAスキル基礎のオンライン講座を受講させ、午後はそれぞれを入れ替える、などの方法が該当します。会場の定員に制限がある場合や、講師の目の行き届く範囲に受講人数を絞る必要がある場合などに適しています。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

03ハイブリッド研修のメリット

ハイブリッド研修は、柔軟な研修設計を可能にし、受講率・継続性の確保や、受講者間の活発なコミュニケーション促進に役立ちます。ここでは、その詳細について解説します。

受講者間のコミュニケーションを生みやすい

ハイブリッド研修のメリットとして、受講者間の活発なコミュニケーションを促進できる点が挙げられます。オンライン学習は受講スケジュールが調整しやすい一方、双方向での対話や、参加者同士の関係性の構築には弱みがあります。ハイブリッド研修によって対面での研修機会を作ると、これらの課題をクリアして知識の定着だけでなく、対話を通じた深い理解や実践への腹落ち感が得られるようになります。

参加しやすく、受講率や継続性を高めやすい

受講者が場所や時間の制約を受けづらくなる点も、ハイブリッド研修のメリットです。従来の集合研修は、遠方からの参加者や、子育て・介護等の事情で勤務時間を調整している人にとっては参加のハードルがありました。しかし、ハイブリッド研修を取り入れて、オンライン・オフラインどちらでも参加可能な環境を構築すれば、社員それぞれの都合にあわせて柔軟に受講することが可能になります。

知識習得と実践を段階的に学べる設計ができる

ハイブリッド研修を用いると、知識習得と実践を段階的に組み合わせた学習設計が可能です。例えば、eラーニングで事前に知識を効率的に習得し、その知識を土台にグループワークやグループディスカッションで実践的な学びを深めるといった方法がよく用いられます。オンライン・オフライン双方の良いところを活かすことができるため、より体系的な研修内容にできること、インプットとアウトプットの組み合わせで学習定着効果が期待できる点がメリットです。

習熟度に応じたフォローがしやすい

ハイブリッド研修は、受講者の習熟度に応じたきめ細やかなフォローが可能です。例えば、事前に受講したeラーニングの進捗や理解度テストを参考にすることで、対面研修前に受講者の習熟度を把握することができます。また、受講者それぞれの習熟度に合わせてグループワークの組分けを考えることで、より効果的なアウトプットや対話の機会を設けたり、習熟度が高いメンバーにはより深い内容の研修を受講してもらうなども設計可能です。このようにハイブリッド研修は、社員それぞれの成長速度に応じた研修を可能にするのです。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

04ハイブリッド研修のデメリット

ハイブリッド研修は柔軟な学びを提供しますが、導入には考慮すべきデメリットも存在します。特に、対面とオンラインの役割分担が不明確だと期待する効果が得にくく、研修の目的を果たすことができなくなります。また、準備や維持にかかるコストが増えるといった側面も無視できません。

対面とオンラインの役割分担が不明確だと効果が出にくい

ハイブリッド研修のデメリットの1つ目は、対面とオンラインそれぞれの役割分担が不明確な場合に期待する学習効果が得られにくい点です。例えば遠方の参加者に配慮してハイフレックス型のハイブリッド研修を実施したとしても、オンライン参加者が「ただ見ているだけ」になってしまうと、参加意義が著しく低下してしまいます。オンライン・オフラインそれぞれで同じ研修効果を期待するのか、またはオンラインは事前学習のインプットに用いるのかなど、役割を明確化したうえで、期待効果を発揮するための内容の設計と準備が欠かせません。

運営にかかる工数が増える

ハイブリッド研修は、対面とオンラインの両方に対応するため、進行設計や技術準備、参加者対応が複雑化しやすいというデメリットもあります。またハイフレックス型の場合、参加者間の一体感を保つための工夫やサポート体制も必要で、結果として人的工数が大きくなりやすいです。同時配信の実現のために、外部の専門企業に依頼をして工数やリスクを軽減することは可能ですが、その場合も外注先企業とのコミュニケーションは密に取る必要があるので注意が必要です。

コストが増える

ハイブリッド研修は、研修効果を高める反面、コストが増える場合もあります。例えば集合研修とオンライン研修の両方の準備をすると、会場費用、機材の購入・レンタル費用、Web会議システムのライセンス費用に加え、オンライン配信の準備や運営に関わる人員の人件費が発生し、従来の研修よりも費用が高くなるのです。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

05ハイブリッド研修の実施方法

ハイブリッド研修は、以下の流れで実施します。

- ・研修の目的と目標を設計する

- ・目的に沿った全体ロードマップの設計

- ・実施するハイブリッド研修のレッスンプランを設計

- ・機材や会場・必要物の準備

- ・参加者への事前案内

- ・当日の実施と進行管理を行う

- ・フォローアップ

この章では、Schooの授業も参考にしながら、ハイブリッド研修の実施方法について詳しく紹介します。

研修の目的と目標を設計する

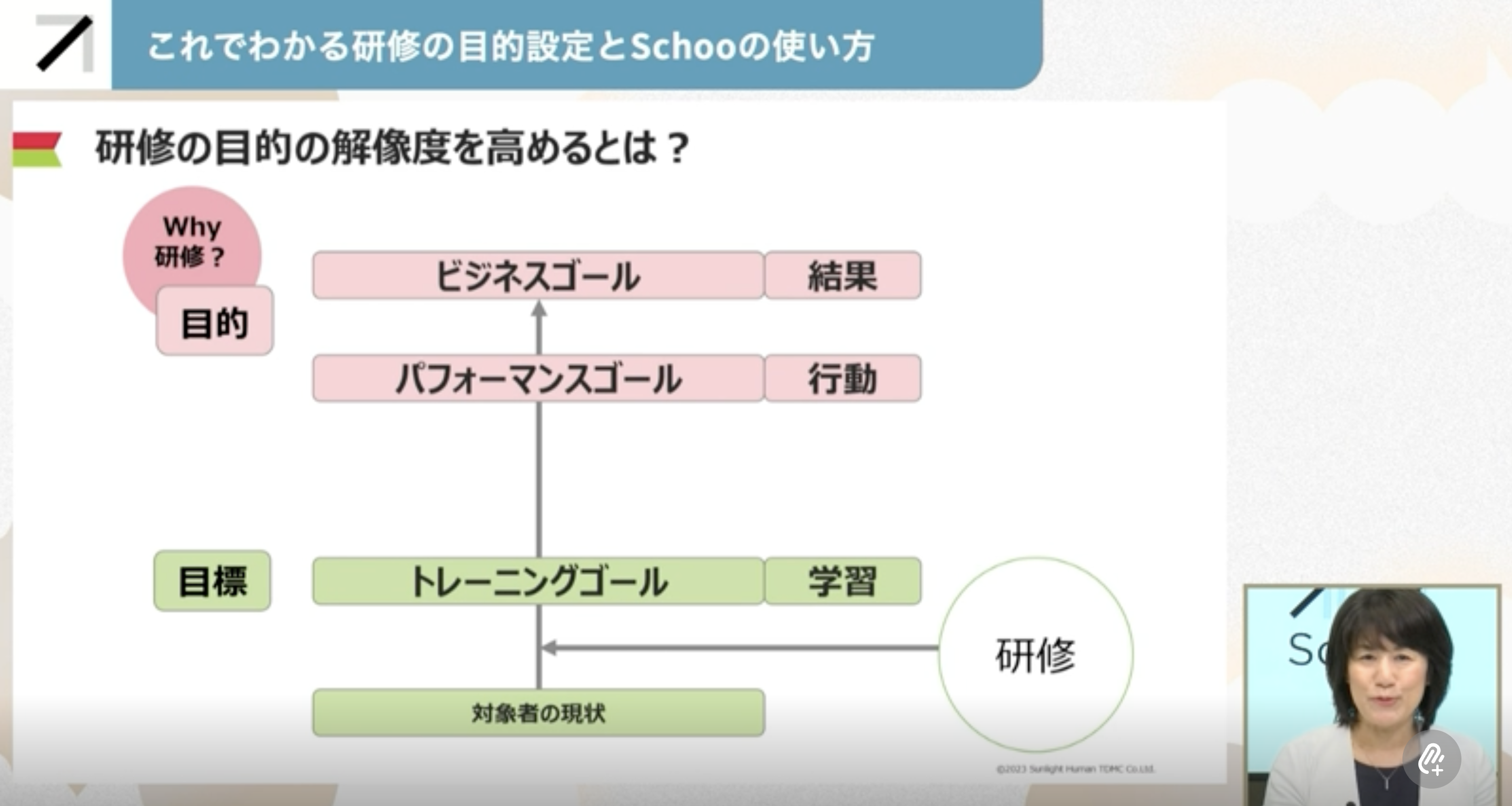

ハイブリッド研修を実施するにあたっては、まず研修の目的と目標を設計します。研修の目的とは「なんのために研修を実施するのか」の答えであり、ビジネスゴールとパフォーマンスゴールの2つがあります。ビジネスゴールは研修後の結果としてどういう成果を出してほしいか、パフォーマンスゴールは研修を通じてどのような行動を取れるようになってほしいかを定義したものです。

そして目標とは、研修における学習目標です。例えば「新規営業を行う際のヒアリングの方法を修得する」など、その研修を通じて何を学び身につけるのかを明確化します。

▶︎参考リンク:Schoo|これでわかる研修の目的設定とSchooの使い方

目的に沿った全体ロードマップの設計

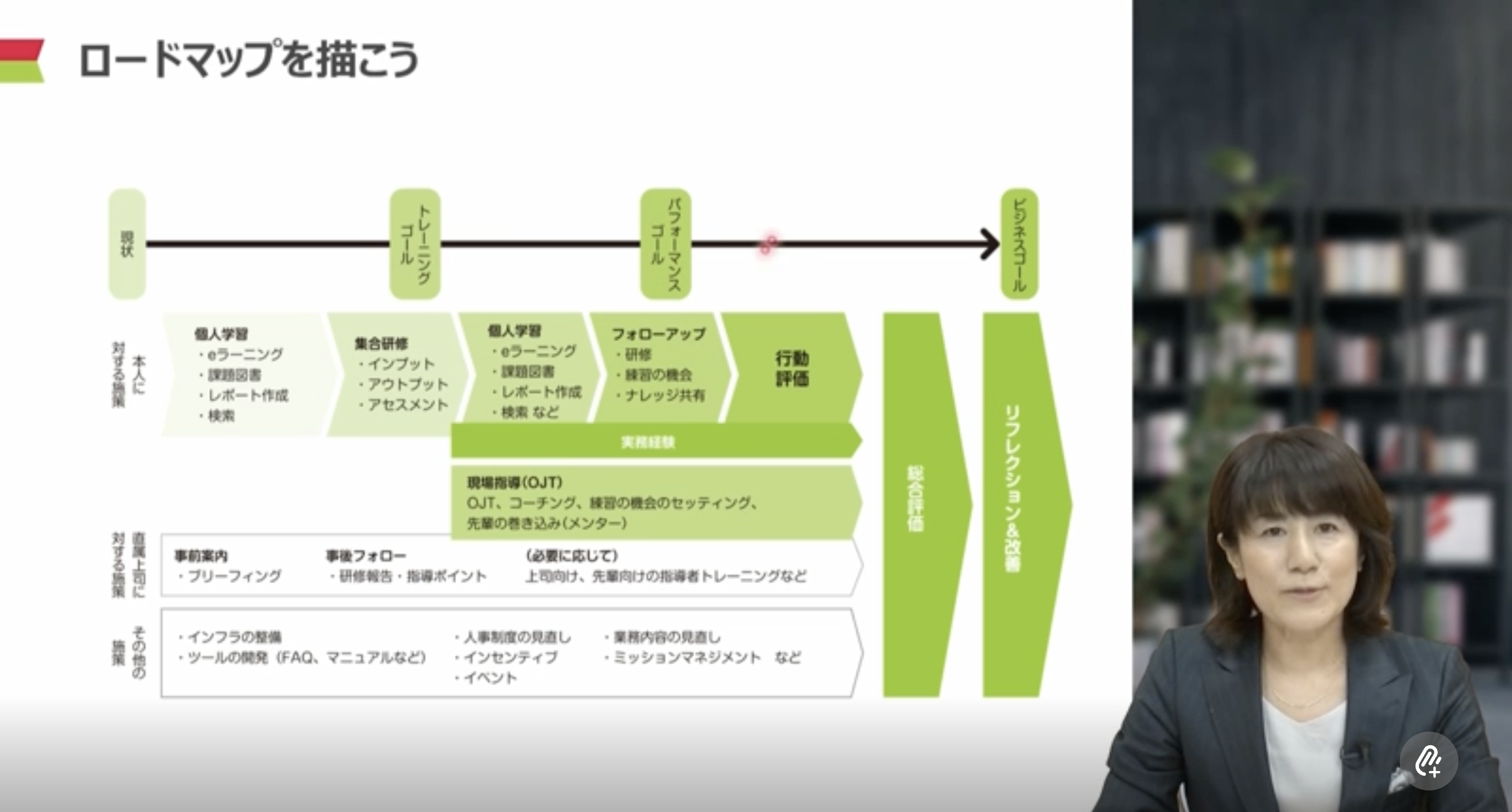

次に、研修の目的や目標に基づき、オンラインとオフラインそれぞれの強みを活かした全体のロードマップを設計します。例えば知識習得はオンラインで効率的に行い、対面ではディスカッションや実践を通して深い理解と応用力を育むなど、段階的な学びのロードマップを構築します。

営業研修を例にする場合、商品知識は事前に動画や資料を見て学んできてもらい、オフラインの集合研修はヒアリングスキルと提案を中心に行うなど、オンラインとオフラインでどのような目的を達成したいのかを、ロードマップの作成時に明確に分けましょう。

また、ビジネスゴールやパフォーマンスゴールを念頭に、研修の実施内容だけではなくて事前案内や事後フォローなど前後の内容も設計することがポイントです。

▶︎参考リンク:Schoo|研修の出口とロードマップを設計しよう

実施するハイブリッド研修のレッスンプランを設計

続いて策定したロードマップに基づき、各レッスンにおける具体的なカリキュラムを設計します。流れとしては、まず各レッスンの目標を設定し、目標に応じた学習内容の組み合わせを検討します。

例えば上述した「商品知識を事前学習学ぶ」例の場合、「全商品の主要機能と顧客メリットを説明できるようになる」など、事前学習段階で受講者がどのレベルまで知識を修得しているべきかを言語化します。そしてその状態を目指すために受講者が何をインプットすべきか、例えば商品の概要と特徴・ターゲット顧客・他社製品との比較情報・商品市場などの内容を、カリキュラムに落とし込みます。

教材・機材・会場など必要物の準備

策定したレッスンプランを実行するため、教材や会場・機材といった必要物の準備を行います。具体的には、レッスンプランの内容を満たす教材の準備、予定参加人数や会社の所在地に適した研修会場の調査と予約、プロジェクターやカメラ、マイク、Web会議システムなどの機材の確保などが含まれます。ハイブリッド研修ではオンライン・オフライン両方の準備を行う必要があるため、対応工数がかさみやすい点に注意が必要です。

参加者への事前案内

機材や会場・必要物の準備と並行して、参加者へ研修の案内を行います。ハイブリッド研修は対面とオンラインの両方で実施するため、曖昧な点があると混乱を招きかねません。スムーズな受講を促進するため、研修の目的と内容、参加方法、事前学習の内容と期限・方法、運営側のサポート体制などの情報を明確に伝達するようにしましょう。

当日の実施と進行管理を行う

研修当日は、予め定めた研修の目的・目標を念頭に進行します。特にハイフレックス型でオンラインとオフラインを同時に進行する場合は、受講者間の温度差に配慮しつつ、双方の参加を促す進行管理が求められます。チャット機能やブレイクアウトルーム機能を積極的に活用し、円滑なコミュニケーションや主体的な参加を促しましょう。またオンライン配信型の研修には技術トラブルもつきものです。想定できるトラブルに事前に備えつつ、発生時には迅速な対応を通じて、全員が主体的に学べる環境を維持します。

フォローアップ

研修後は研修で得られた学びを定着させるため、設計したロードマップに従ってフォローアップを行います。例えば学んだ知識を職場で実践し、その結果や気づきを共有する機会を設けることで、やりっぱなしにならない研修が実現できます。その他上司からのフィードバックやコーチングを通じて知識の定着と応用を促したり、学習への温度感が高い状態で次に学ぶべきことを提示するなど、さまざまな施策を組み合わせることで研修効果の最大化を図ります。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

06ハイブリッド研修を実施する際のポイント

ハイブリッド研修を成功させるには、オンライン・オフラインの特性を最大限に活かすことが重要です。また、想定されるトラブルへの事前準備と、研修目的を明確化し受講者が自分ごと化できるように工夫をしましょう。

オンライン・オフラインそれぞれの特性を活かす

ハイブリッド研修を成功させるためには、オンラインとオフラインそれぞれの特性を最大限に活かす必要があります。具体的には、対面研修はチームビルディングや非認知能力の育成、深い対話に適しており、オンラインは効率的な知識習得や受講者の負担軽減に強みがあります。研修の目的や内容に応じて、これらの強みを効果的に組み合わせ、受講者の学習効果を最大化することが、ハイブリッド研修実施の重要なポイントです。

想定されるトラブルを事前に洗い出し、対応策を準備する

想定されるトラブルを事前に洗い出して対応策を準備することも、特にハイフレックス型のハイブリッド研修を実施する際には欠かせません。オンライン・オフライン間の受講温度差や、通信・機材トラブルがとりわけ注意するべきトラブルです。

オンラインの参加者にはチャット活用で発言を促し、技術トラブルには迅速に対応する体制を整えるなどの工夫をしましょう。また、事前のリハーサルも円滑な進行に不可欠です。

研修の目的を明確化し受講者が自分ごと化できるようにする

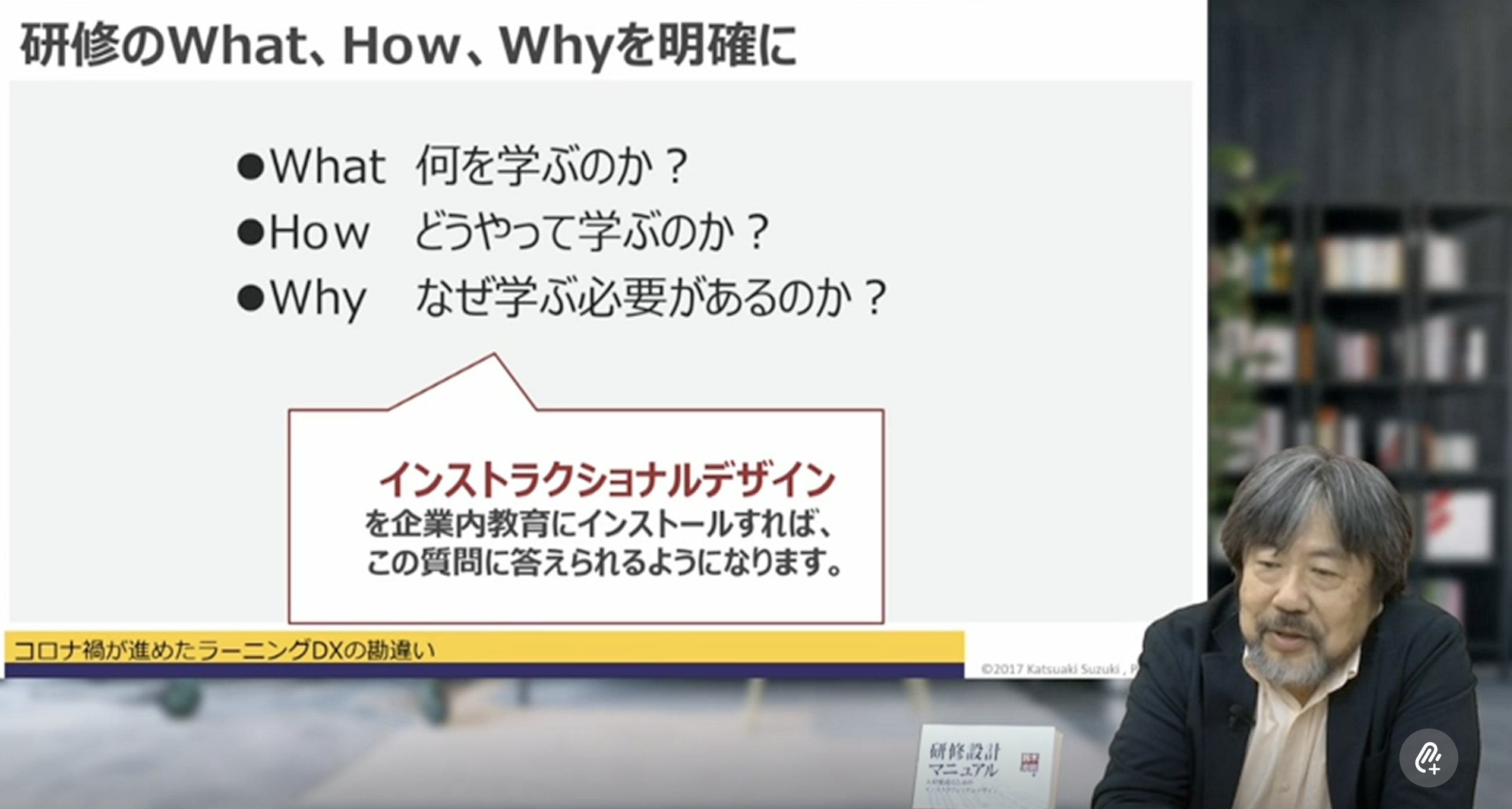

熊本大学教授システム学研究センター 教授の鈴木 克明氏は、Schoo講座「社員研修のあるべき姿」の中で、研修は「何を学ぶか(What)」・「どうやって学ぶのか(How)」・「なぜ学ぶ必要があるのか(Why)」を明確にし、受講者が納得した上で「自分ごと」として取り組むことが重要と述べています。

ハイブリッド研修の設計で「何を学ぶか(What)」と「どうやって学ぶのかの(How)」を適切に決めたとしても、受講者が受動的であれば研修効果は発揮しづらくなってしまいます。研修の目的を定め、なぜその目的を達成する必要があるのかを社員それぞれが腹落ちさせることが、研修の成功につながります。

▶︎参考リンク:Schoo|社員研修のあるべき姿

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07ハイブリッド研修の事例

この章では、Schooというeラーニングを活用して、ハイブリッド研修を実施している企業の事例を紹介します。

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社は、情報機器やヘルスケア等の事業を展開する商社です。自律的な学びの機会不足や実践・応用スキル習得の課題に対し、eラーニングのSchooを事前学習として活用しつつ、ディスカッションを集合研修で実施するハイブリッド研修を実施しました。

その結果、学びの機会を創出するだけでなく、人財開発部門の意識変革にも繋がったようです。また、「学びは職場で成果を生み出す手段」という意識を醸成し、行動変容を促進できています。

▶︎参考リンク:Schoo|コニカミノルタジャパン株式会社

ミロク情報サービス

株式会社ミロク情報サービスは、会計事務所や中小企業向けに業務ソフトを提供する情報・通信業です。開発部門のスキル不足や部門間連携の課題に対し、Schooのeラーニングと対面ワークショップを組み合わせたハイブリッド研修を導入しています。その結果、情報共有の促進、社内での人脈形成、共通知識基盤の構築ができ、2時間の短時間集中学習も効果的と好評を博しています。

▶︎参考リンク:Schoo|ミロク情報サービス

株式会社COEL

株式会社COELは、プロダクトサービス事業・クラウドインテグレーション事業を展開しています。組織拡大による従業員の成長スピードの課題や、若手社員が強みを言語化しきれていない状況に対し、Schooのeラーニングと「出張ワークショップ」を組み合わせたハイブリッド研修を導入しました。

これにより、参加者の92.6%が「業務課題へのヒントを獲得」、96.3%が「学習意欲が向上」と回答し、個々の強みを活かした戦略的な役割分担へと意識が変化しました。

▶︎参考リンク:Schoo|株式会社COEL

08まとめ

ハイブリッド研修は、オンラインと対面を組み合わせた効果的な研修形式です。参加しやすさや深い学習効果が期待できる反面、準備の複雑さやコスト増といった課題も存在します。

ハイブリッド研修の成功には、目的の明確化、それぞれの特性を活かした設計、トラブルへの事前対策が不可欠です。コニカミノルタジャパンやCOELなどの事例が示す通り、適切な導入で組織の成長に大きく貢献します。