ナレッジマネジメントとは|メリットやフレームワークについて解説

ナレッジマネジメントとは個人や企業が持つ知恵を企業全体で共有する経営手法のことを指します。転職市場が活発化し、企業が得た知識やノウハウを社内に効率良く残したり、継承したりするのが難しくなっている現在、競争力を維持するためにもナレッジマネジメントは企業にとって重要な手法だと言えるでしょう。この記事ではナレッジマネジメントとは何かから企業が行うメリットまで詳しく解説します。

01ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、社員が持つノウハウや経験、また企業が持つ情報や知識を組織全体で蓄積・共有して、企業全体の生産性や市場での競争力、また企業価値を高めていく手法のことを言います。ナレッジマネジメントは、1990年代初頭に経営学者の野中郁次郎が、同じ経営学者竹内弘高との共著「知識創造企業」の中で提唱して、世の中に広まっていきました。

ナレッジマネジメントは企業側から見ると経営における管理領域の1つで、生産管理、販売管理(マーケティング)、財務管理、人的資源管理、情報管理に続く第6の管理領域とも言われます。ナレッジマネジメントを適切に行うことによって企業では新たな変革を促し、全体的な生産性の向上、または業務改善につなげることができるでしょう。

ナレッジマネジメントが生まれた背景

ナレッジマネジメントが生まれた背景を2つご紹介します。

1.日本の高度経済成長期を支えた要因の1つであるため

日本の企業、その中でも製造業のモノづくりは素晴らしいことが世界中に知られていても、欧米ではなぜ日本企業が成功したのかは謎とされてきました。 経営学者の野中郁次郎は、この謎に対して「組織的知識創造」の技能・技術を持ち合わせたのがその成功要因だと述べたのです。 知識を企業の資産と考えるナレッジマネジメントが生まれたのは、日本企業成功の謎を野中氏が理論的に解き明かしたことが背景にあったのです。

2.団塊の世代が定年を迎えたため

2000年代後半になると、団塊の世代が定年を迎え始めました。 これにより、各企業においてモノづくりのノウハウや経験をどのように組織で伝承するのかが改めて問われ、ナレッジマネジメントが注目され始めたのです。 業務の属人化を防ぎ、組織的なナレッジマネジメントを意識することで各企業は弱体化せず生き残ることができたと言えるでしょう。

02ナレッジマネジメントのメリット

ナレッジマネジメントのメリットは、主に以下の3つがあります。

- 1.業務が効率化できる

- 2.業務の属人化を防止できる

- 3.企業としての競争力が高まる

人材の流動性が高まっている中で、それぞれの社員の持っている知識や経験を、会社の資産として蓄積・共有していくことは企業の持続的な成長につながります。この章ではナレッジマネジメントのメリットについて紹介します。

1.業務が効率化できる

個人が持つ経験やノウハウが、データベースやマニュアルなどの形式知として共有されることで、スムーズに業務が遂行できるようになるでしょう。 効率的な作業方法が共有されることで、企業全体の生産性向上にもつながります。

2.業務の属人化を防止できる

ナレッジマネジメントを行うことで特定の人しかできない業務がなくなり、知識やノウハウの継承もしやすくなります。 従業員の転職や不在に伴って業務が成り立たないという状態を防ぎ、組織としての活動を活発化させることができるでしょう。

3.企業としての競争力が高まる

ナレッジマネジメントにより個人のスキルアップが図れるため、組織としての能力も同時に拡大します。 部署間の情報共有が活発化することからセクショナリズムが解消され、新しいアイデアが浮かびやすくなるので企業としての競争力が高まるでしょう。

03ナレッジマネジメントのフレームワーク「SECIモデル」

ナレッジマネジメントを実践する際には、暗黙知を形式知へと変換する「SECIモデル(セキモデル)」と呼ばれるフレームワークを取り入れること効果的です。この章では、SECIモデルについて詳しく紹介します。

暗黙知と形式知とは

暗黙知とは企業において個人が仕事において蓄積してきた経験や技能・ノウハウなどを示し、言葉や数字で表現しにくいのが特徴です。また形式知も企業において個人が蓄積してきたという点では暗黙知と同じですが、こちらは言語化や図解化ができるのでデータやマニュアルとして共有されることが多いでしょう。 ナレッジマネジメントではこの暗黙知をできるだけ形式知へと変換し、組織で共有することを求められます。暗黙知を形式知へと変えることで、さらに高度な知識を生みだして組織全体を進化させることができます。

SECIモデルとは

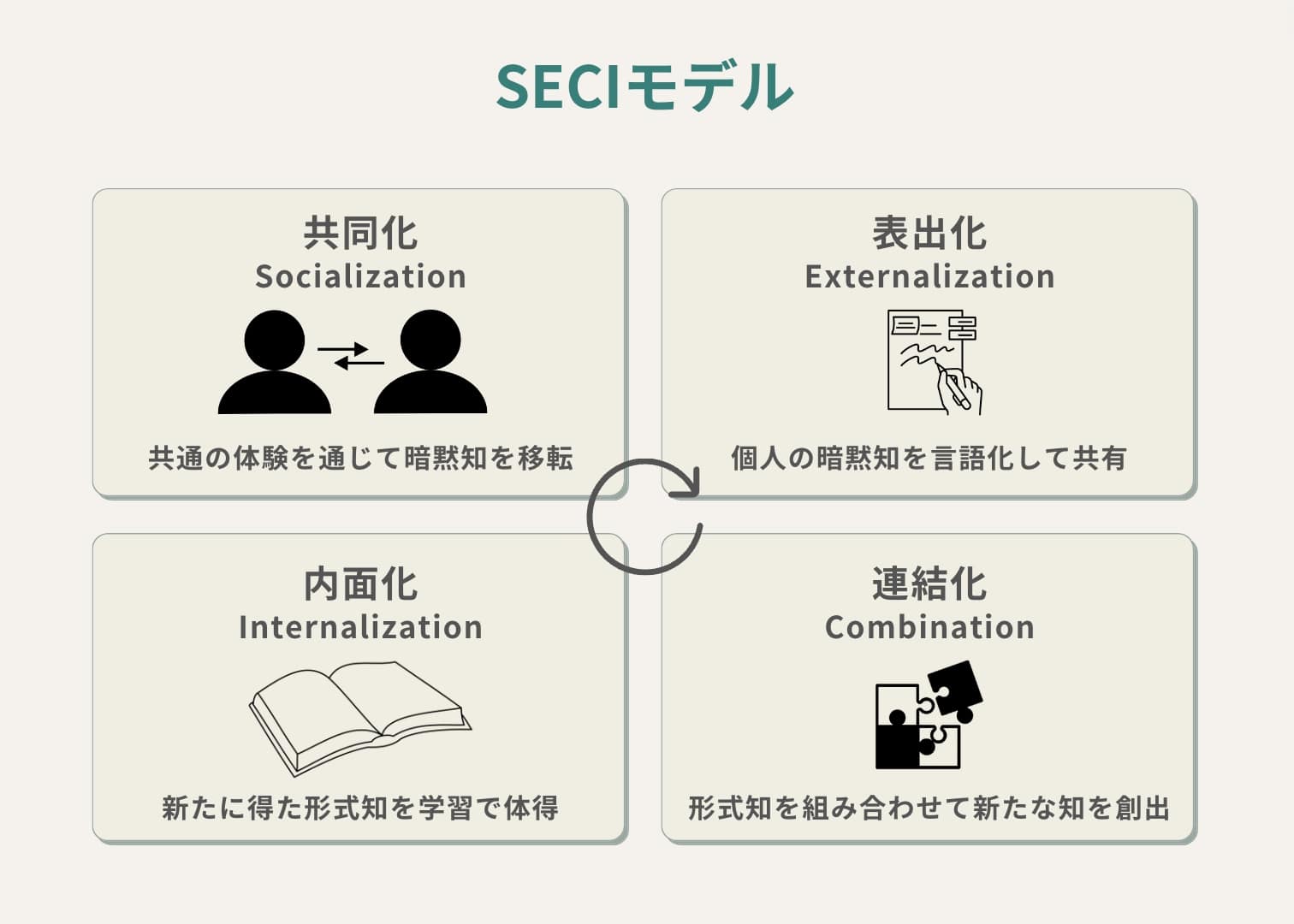

ナレッジマネジメントを実践する際に使うフレームワークがSECIモデルです。 新たな知識や変革を生みだす経過を表す4段階、「Socialization(共同化)」「Externalization(表出化)」「Combination(連結化)」「Internalization(内面化)」の頭文字を取って名づけられました。 それぞれの段階について説明します。

1.Socialization(共同化)

共通体験を持つことで暗黙知の獲得や伝達を図ります。 OJTなどがこれに当たり、暗黙知で暗黙知を伝える段階だと言えるでしょう。

2.Externalization(表出化)

得られた暗黙知を共有できるよう形式知化します。 マニュアル化などがこの段階に当たり、企業として1つの財産となる知識が完成するでしょう。 ナレッジマネジメントの肝とも言える段階です。

3.Combination(連結化)

既に存在する形式知と新たな形式知を連結させ、組織内に存在しなかった新たな知識を生みだします。 企業にとって変革を起こす最初の段階と言えるでしょう。

4.Internalization(内面化)

連結された形式知が企業内で利用され、新たな暗黙知へと変わります。 個人が形式知を基に実践することで、新たな経験やノウハウが得られるでしょう。

04ナレッジマネジメントの仕組み構築に必要な要素

ナレッジマネジメントを成功させるには、マインド・プロセス・システムという3つの要素が重要となってきます。これらの、いずれかが欠けてしまうとナレッジマネジメントは持続的に運用されていきません。

1.マインド

ナレッジマネジメントに携わる社員全員が、ナレッジマネジメントの重要性と、自分にとっての利を正しく理解している状態をまずは作る必要があります。ナレッジマネジメントを全員で実施して、組織の成長に繋げるというマインドセットさえあれば、あとは仕組みで解決できることがほとんどとも言えます。

2.プロセス

業務としてナレッジマネジメントが組み込まれていることが、成功の秘訣です。ナレッジを提供する人がいて、それを活用する人がいて、さらにそのナレッジを管理する人がいる。これらのプロセスを組織的に行えるかどうかが継続の鍵となります。

3.システム

ナレッジマネジメントを成功させるには、システム=テクノロジーの活用も欠かせません。膨大に蓄積されたナレッジから適切なものを探すことができなければ、そもそも活用することもできません。

05ナレッジマネジメントの導入手順

ナレッジマネジメントを企業内で導入する際には、どのような手順を踏むべきなのでしょうか。ここでは大まかな手順について解説していきます。

・目的を設定する

ナレッジマネジメントを導入する際、まずは目的を明確に設定することが重要です。具体的な目的が定まっていないと、どの情報を収集し、どのように活用するべきかが曖昧になり、効果的なナレッジマネジメントが行えません。例えば、業務効率の向上や社員間の情報共有を促進するなど、組織の現状と課題に基づいた目的を設定し、それに沿って導入プロセスを進めるようにしましょう。

・蓄積する情報を明確にする

次に、どのような情報をナレッジとして蓄積するのかを明確にします。全ての情報を蓄積するのではなく、業務に必要な知識やノウハウ、ベストプラクティスなど、組織の目的達成に寄与する情報に絞ることが大切です。情報の選定基準を設けることで、ナレッジの質を確保し、社員が有用な情報をすぐに活用できるようになります。

・ナレッジを集約するツールを選定する

情報を効率的に管理するためには、適切なツールの選定が欠かせません。ナレッジマネジメントシステムや社内Wiki、クラウドストレージなど、組織の規模やニーズに合わせてツールを選びましょう。選定の際には、検索機能やアクセス権限の管理、使いやすさなどを考慮し、社員がストレスなく情報を集約・共有できる環境を構築することが重要です。

・ナレッジを収集し、社員が活用できる環境を整備する

ツールの選定後は、ナレッジを収集し、社員が活用できる環境を整えます。情報を適切に分類し、検索しやすい状態にすることが求められます。また、社員が気軽にナレッジを追加・共有できる仕組みを作り、活用の促進を図ります。さらに、ナレッジ活用のトレーニングやマニュアルを用意し、社員全体のリテラシーを向上させることも効果的です。

06ナレッジマネジメントを実施する際の注意点

ナレッジマネジメントは、企業の持続的な成長に欠かせません。しかし、多くの企業でナレッジマネジメントが上手く機能していないという現状があります。その理由として、ナレッジマネジメントを徹底して、継続させることが難しいという背景があります。この章では、ナレッジマネジメントを実施する際の注意点を紹介します。

1.事業を拡大すると運用しにくくなる

エンタープライズサーチなどの回避策はあるものの、事業を拡大し企業が大きくなるとナレッジマネジメントはその分だけ運用しにくくなります。 これは組織が大きくなった分だけナレッジマネジメントの重要性が社員に伝わりにくくなることと、共有するノウハウが多い年配社員が業務とマネジメントに手を取られ、ナレッジマネジメントに時間を割くのが難しくなるのが原因です。 また成果主義な会社においては、成果につながるノウハウを企業内で共有したくないと考える社員も出てくるでしょう。 機会損失や業務上の障害につながる可能性もあるので、グループウェアや電子掲示板などのツールを積極的に活用し、ナレッジマネジメントを止めない努力が大切です。

2.組織で浸透・普及するまでに時間がかかる

暗黙知を形式知に変換しにくい場合、ナレッジマネジメントを導入しても浸透しにくくなってしまいます。 例えばカスタマイズ部分が大きい商品やサービスの場合、提案時の留意点や必要書類などが都度異なるため、提案方法をマニュアル化したいとなった時にその時点でつまづいてしまいます。 このような場合可視化の手法やツールもあまり役に立たないため、ナレッジマネジメントの導入自体をあきらめてしまいかねません。 しかし場合分けや細分化してマニュアル化する、商品やサービスが入れ替わるたびにマニュアルを作り直すといった継続的な努力をすれば、ナレッジマネジメントを続けていくことができるでしょう。 ナレッジマネジメントは導入後、社内に浸透するまで根気よく続けることが重要です。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07オンライン研修|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約8500本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。研修としての利用だけでなく、自律学習の支援ツールとしても活用いただいております。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

08まとめ

ナレッジマネジメントは社員が持つノウハウや経験、また企業が持つ情報や知識を組織全体で蓄積・共有して企業全体の生産性や市場での競争力、また企業価値を高めていく手法ですが、日本初の経営理論としてさまざまな企業で活用されているとわかりました。 ナレッジマネジメントの考え方は、これまでもビジネスのあり方を大きく変化させてきたと言えます。 そして個人で稼ぐ人が増加し、インターネットを通じたグローバル化というビジネス環境の進化の中で、さらにナレッジマネジメントの新しい手法やツールは開発され続けていくでしょう。 ぜひナレッジマネジメントについて理解し、自分の所属する企業と自分自身のために、役に立つ知識やノウハウを積極的に共有してみてください。