経営とマネジメントの違いとは|トップマネジメントの役割や必要なスキルを紹介

経営とマネジメントは「組織の目標達成のために管理する」という点では同じですが、その役割は異なります。ここでは、経営とマネジメントの定義や役割・マネジメント能力を向上させるポイントや意識するべきことを詳しく解説します。

- 01.経営とマネジメントの違い

- 02.経営の役割

- 03.マネジメントの役割

- 04.経営にマネジメントが重要な理由

- 05.経営が担うトップマネジメントの役割

- 06.経営が担うトップマネジメントに必要なスキル

- 07.次世代リーダー研修|Schoo for Business

- 08.まとめ

01経営とマネジメントの違い

「経営」と「マネジメント」は似ているようで異なる概念です。経営は企業全体の方向性を示し、収益確保や持続的成長を実現するための意思決定を担います。一方でマネジメントは、その方針を現場で実行し成果を生み出す仕組みです。つまり、経営はゴールを設定し、マネジメントはその達成に向けた手段を整備・実行する役割を持ちます。両者の違いを理解することは、組織を効率的に運営する上で重要です。

マネジメントの定義

▶︎引用:元 Google シニアマネージャーが教えるマネジメントの授業

マネジメントとは、目的達成のための最適化手法を指します。単なる「管理」ではなく、制約や矛盾のある状況で最適な方法を探り、成果を導き出す泥臭い実務です。管理職に限らず、組織に成果をもたらすために必要な手段として位置づけられています。状況に応じた柔軟な判断や工夫を求められる点が、マネジメントの本質と言えるでしょう。

経営の定義

経営とは、事業目的の達成に向けた意思決定を行い、組織を導く行為です。経営者は、企業のビジョンを明確化し、長期的な成長を見据えた戦略を立案します。最終的な目的は収益を上げ、組織を持続的に発展させることです。経営は企業の「頭脳」として方向性を定め、その実現をマネジメントに委ねる構造となっています。

02経営の役割

経営では、組織のビジョンを達成するため長期的な視点で計画を立てていきます。まずは、経営の具体的な役割について解説します。

会社の方向性の決定

経営の役割の1つとして、会社の方向性を定めることが挙げられます。 組織のビジョンを達成するために、「どのような相手と協働していくか」「どのような事業に取り組んでいくか」といった意思決定をしていく必要があります。目先の利益にとらわれず、会社のビジョン達成に近づく手段を選択していくことが重要です。

資金配分の調整

事業を発展させていくために、適切な資金配分を行うことも重要です。 既存の従業員への給料はもちろん、新規事業への投資や商品を改善していくための資金など、さまざまな箇所への資金配分をしていかなくてはなりません。組織の目標達成のために、優先度が高いところへ確実に資金を配分していく必要があります。

適切な人材配置

組織全体の人材配置を調整することも、組織を経営していく上で大切な要素です。 従業員の特性や能力を踏まえ、適切な事業部や役職に人材配置していく必要があります。特に、チームメンバーを引っ張っていく上層部の役職配置は重要です。

03マネジメントの役割

▶︎引用:元 Google シニアマネージャーが教えるマネジメントの授業

マネジメントは「目的を達成するための最適化手法」とされ、その本質は成果を出すための具体的な行動にあります。特に重要なのは、チームを導いて目的を達成し、成果を最大化させ、持続的に機能する仕組みをつくることです。

ここでは、Schooの「元 Google シニアマネージャーが教えるマネジメントの授業」をもとに、マネジメントの3つの役割を紹介します。

目的を達成する

マネジメントの第一の役割は、定められた目的を達成することです。組織には必ず目指すゴールがあり、マネージャーは限られたリソースを活用しながら最適な方法を選び、目標を実現する責任を負います。この達成に向けた行動が、マネジメントの根幹を成しています。

成果を最大化させる

単に目的を達成するだけではなく、成果を最大化させることも重要です。限られた時間や人員の中でいかにレバレッジを効かせ、より大きな成果を引き出すかがマネージャーの力量です。効率性と効果性を意識し、組織全体のアウトプットを高めることが求められます。

仕組みをつくる

マネジメントの三つ目の役割は、仕組みを整えることです。マネージャー自身が不在でも組織が円滑に機能するよう、業務フローやルールを構築する必要があります。これにより、個人の属人的な力に依存せず、持続的に成果を出し続けられる体制が実現します。

04経営にマネジメントが重要な理由

経営は企業の方向性や戦略を決定する「頭脳」の役割を果たしますが、それだけでは成果につながりません。実際に戦略を実行し、組織を動かすのがマネジメントです。経営とマネジメントは切り離せない関係にあり、いくら優れた戦略があっても実行力が欠ければ成果は出ません。逆に、現場のマネジメントが機能すれば経営の意思決定が着実に実行され、持続的な成長につながります。だからこそ、経営においてマネジメントは不可欠な要素です。

05経営が担うトップマネジメントの役割

トップマネジメントは、企業の方向性を定め、持続的成長を実現するために重要な役割を担います。ビジョンの策定から戦略立案、意思決定、リスク管理、後進の育成まで幅広い責任があります。ここでは7つの役割に分けて解説します。

ビジョン・パーパスなどの策定

トップマネジメントの最も重要な役割は、組織の存在意義や将来像を明確にすることです。ビジョンやパーパスを策定することで、社員は自分の業務が組織全体のどこに貢献しているかを理解できます。これにより一体感が生まれ、モチベーションの向上にもつながります。また、社会的価値を意識したパーパスを掲げることで、顧客やステークホルダーからの信頼を獲得でき、持続的な成長の基盤が整います。

経営戦略の策定

トップマネジメントは、外部環境の変化を見据えた経営戦略を立案します。競合分析、市場動向、技術革新などを踏まえ、中長期的な方針を示す必要があります。戦略の策定にはリスクも伴いますが、適切な意思決定によって組織の競争優位性を確立できます。さらに、戦略は定めて終わりではなく、実行状況を検証し、必要に応じて修正する柔軟性が求められます。

経営判断と最終的な意思決定

最終的な意思決定はトップマネジメントの専権事項です。新規事業の開始、M&Aの実施、大規模投資など、組織全体に影響を及ぼす判断を下す責任があります。判断にはリスクが伴いますが、迅速かつ合理的な意思決定を行うことで、変化の激しい環境下でも競争力を維持できます。また、その意思決定を社員に説明し、納得感を持たせることもリーダーに欠かせない姿勢です。

組織全体の統率とリード

トップマネジメントは、組織全体を統率し、方向性をリードする役割を担います。単に命令を下すのではなく、理念や価値観を浸透させることで、組織が一枚岩となって動ける環境をつくることが重要です。また、社員一人ひとりが自律的に動けるような文化を醸成することで、現場のパフォーマンスを最大化させます。統率とリードは、組織の活力を高める基盤です。

リスク管理

経営には常にリスクが伴います。市場変化、法規制、自然災害、サイバー攻撃など、想定されるリスクは多岐にわたります。トップマネジメントは、リスクを予測・回避しつつ、発生時には迅速な対応を取る体制を整える必要があります。また、リスクを過度に恐れるのではなく、成長の機会として活かす視点も求められます。攻めと守りのバランスを意識したリスク管理が重要です。

部長レイヤーのマネジメント

トップマネジメントは、部長クラスのミドル層を適切にマネジメントすることも役割の一つです。経営戦略を現場に落とし込む上で、部長層の理解と実行力が不可欠です。部長に対しては目標を明確に示し、進捗を確認しながら支援や調整を行います。加えて、部長層の育成を通じて組織全体のマネジメント力を底上げすることも求められます。

次世代リーダーの育成

持続的な企業成長のためには、次世代リーダーを育成することが欠かせません。トップマネジメントは、自らの後継者候補を発掘し、リーダーシップを発揮できる環境を整備します。若手や中堅社員に挑戦の機会を与え、失敗から学ばせることで成長を促すことが大切です。次世代リーダーを計画的に育成することは、企業の安定性と未来を支える基盤となります。

06経営が担うトップマネジメントに必要なスキル

トップマネジメントには、組織を導き持続的に成長させるための幅広いスキルが求められます。特に重要なのは、未来を描く戦略的思考力、困難な状況でも最善を選ぶ意思決定力、そして人を動かすリーダーシップです。これら3つのスキルを高めることが、経営を担うリーダーに不可欠な要素といえるでしょう。

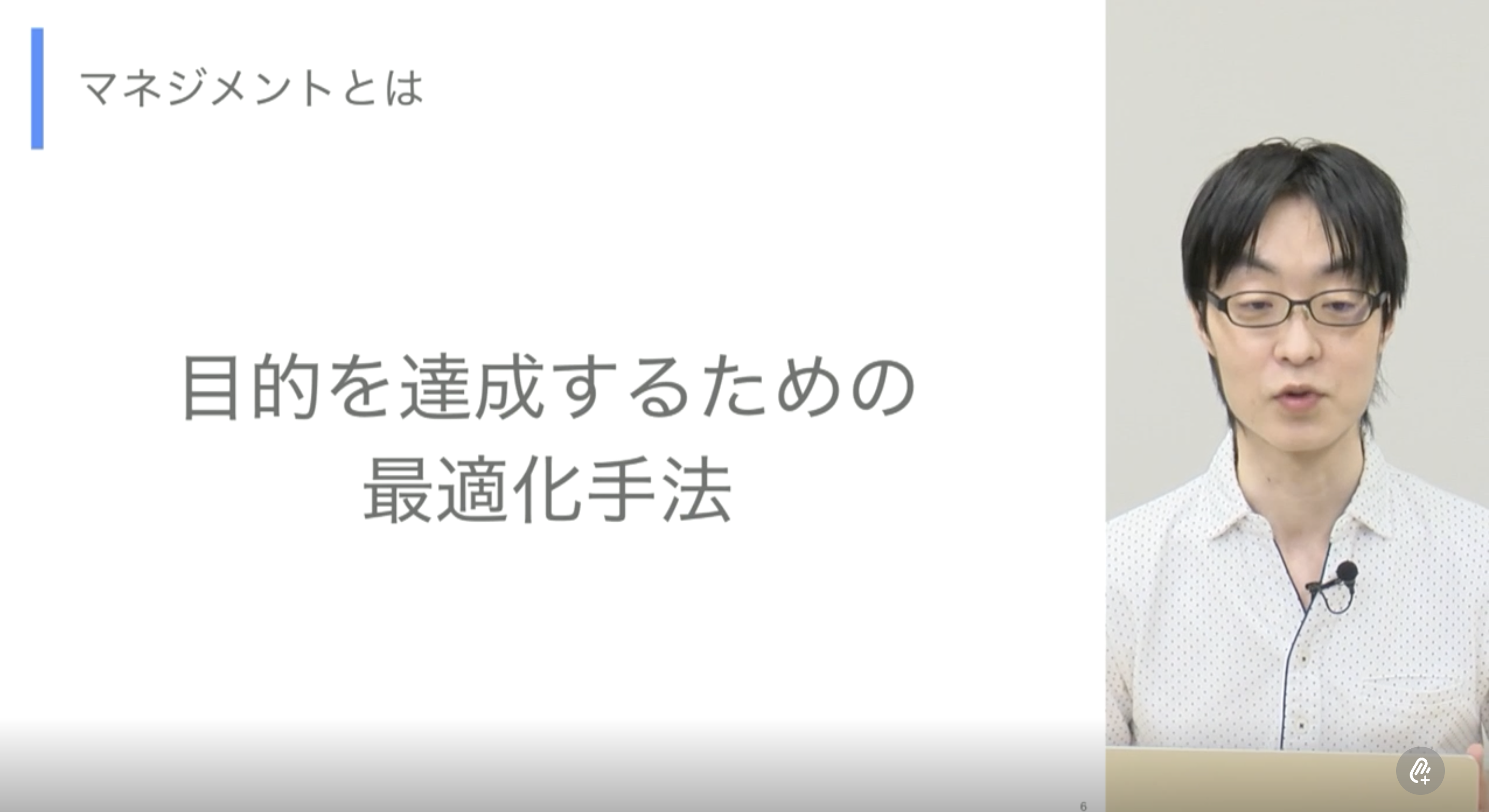

戦略的思考力

▶︎引用:戦略的思考とは

戦略的思考力とは、目標達成に向けて多様な選択肢を描き出し、最適な手を選ぶ力です。プランAだけでなくプランB、Cと幅広く検討することで達成確率を高められます。そのためには企業の成功事例や失敗事例、他業種の戦略、学術的な知見など幅広い情報収集が欠かせません。視野を広げることで複数のオプションを持ち、優先順位をつけて実行できる柔軟性を備えることが重要です。これにより環境変化に強い戦略を立案し、企業の持続的な成長につなげることが可能となります。

意思決定・決断力

▶︎引用:失敗談から学ぶ「意思決定」

意思決定は複数の選択肢の中から最善を選ぶ行為であり、必ずリスクを伴います。ドラッカーも「意思決定は機械的ではなく、挑戦である」と述べています。重要なのは課題そのものを深く理解し、企業のビジョンや資源を総動員して判断することです。経営判断は迅速さと合理性が求められますが、同時に社員へ明確に説明し納得感を与える姿勢も欠かせません。決断力は企業の方向性を大きく左右するため、トップマネジメントは経験や知識を活かし、確固たる意志を持って判断を下す必要があります。

リーダーシップ

▶︎引用:元 Google シニアマネージャーが教えるマネジメントの授業

リーダーシップとは、目的を達成するために内側から生まれる欲求と行動です。ビジョンを掲げ、その実現に向けて自ら行動し、人を動かすことで組織を導きます。必要な力としては、未来を描く構想力、覚悟を持った決断力、信念に基づく意志力、困難を乗り越える実現力、そして人を惹きつける人間力が挙げられます。リーダーシップは先天的な才能だけでなく、後天的に鍛えることが可能です。組織を牽引するトップマネジメントには、これらの力を統合しチームを一つの方向へ導く役割が求められます。

07次世代リーダー研修|Schoo for Business

Schoo for Businessでは約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schooビジネスプランの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで累計4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで累計4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、IT人材育成もあれば階層別研修やDX研修としての利用、自律学習としての利用やキャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

次世代リーダー育成研修のカリキュラム例

この章では、Schooが保有する9,000の授業の中から、次世代リーダー育成研修におすすめの授業を3つ紹介します。

実践のためのリーダーシップ理論 -伝統と最先端-

| 第1回 | リーダーシップ研究の流れ/代表的な理論を活用する |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 職場を元気にする シェアド・リーダーシップ |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

この授業では立教大学統括副総長の石川教授を講師に招き、リーダーシップの代表的な理論や最先端のリーダーシップ理論を解説いただいています。

-

立教大学統括副総長/立教大学経営学部教授/博士(経営学)

立教大学統括副総長/立教大学経営学部教授/博士(経営学)

慶應義塾大学法学部卒。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士・博士課程修了後、山梨学院大学、米国・オレゴン大学客員教授を経て現職。2014-2017年の間、立教大学経営学部長。2014-2020年の間、立教大学リーダーシップ研究所所長。専門分野は組織行動論、リーダーシップ論。現在、国内学術誌である『組織科学』および『人材育成研究』に加えて、国際学術誌であるAsia Pacific Business ReviewにてInternational Editorを務める。

経営戦略クイックガイド - ビジネスの勝ちパターン

| 第1回 | 経営戦略って何? |

| 時間 | 45分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 経営戦略の策定へ押さえておきたい経営理論 |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

この授業では、経営戦略を考える土台となる経営理論について学びます。変化の激しい現代では、経営判断の指針となり得る「経営戦略」が明確に策定されていないということが課題として指摘されています。経営戦略や事業戦略を策定する立場にいる人などにおすすめの授業です。

-

中小企業診断士

中小企業診断士

東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。中小企業診断士。 難しいことを、分かりやすく伝えるプロ。 経営コンサルタントの国家資格で「日本版MBA」とも呼ばれている中小企業診断士の試験対策テキスト「一発合格まとめシート」の著者。

戦略的思考の磨き方

| 第1回 | 戦略的思考とは |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | 戦略的思考のプロセスと実践例 |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

この授業は戦略的思考の磨き方を学べる授業です。戦略的思考は自立的にチームの意思決定や課題解決・イノベーションの取り組みを行うために不可欠なスキルです。2回の授業で戦略的思考の基本的な考え方、実践方法を学んでいきます。

-

株式会社HRインスティテュート 代表取締役社長

株式会社HRインスティテュート 代表取締役社長

慶應義塾大学経済学部卒業。安田火災海上保険株式会社(現・損害保険ジャパン株式会社)にて法人営業等に携わる。 退社後、HRインスティテュートに参画。経営コンサルティングを中心に、事業戦略立案・実行支援、新規事業開発、人事制度設計・運用、人材育成トレーニング等を中心に活動している。

08まとめ

本記事では、経営とマネジメントの違いと関係性、経営における役割やマネジメントの重要性について解説しました。経営は組織の方向性や戦略を定める「頭脳」であり、マネジメントはその戦略を実行し成果を生み出す「実行機能」です。さらに、トップマネジメントには戦略的思考力や意思決定力、リーダーシップといったスキルが不可欠であり、次世代リーダーを育成する研修も重要となります。経営とマネジメントを正しく理解し、両者を組み合わせて実践することが、持続的な成長を実現する鍵といえるでしょう。