DX化とは|IT化との違いや推進ポイントについて解説

本記事では、DX化とIT化の違いについて解説します。類似している2つですが、その違いとDX化の必要性について理解していくことは、DX化を推進する際に重要なことです。本記事を今後のDX化推進の参考にしてください。

- 01.DX化とは?IT化との違い

- 02.DX化が必要な背景

- 03.DX化するメリット

- 04.DX化推進の課題

- 05.DX化の進め方

- 06.DX推進のポイント

- 07.Schoo for BusinessのDX研修

- 08.まとめ

01DX化とは?IT化との違い

DX化の定義とその必要性について解説します。DXがなぜ必要とされ政府での推進もされているかを知ることは重要なことです。DX化とは何か、その必要性とは何かを考えて自社におけるDX推進への理解をしていきましょう。

DX化の定義

経済産業省が発表している「DX推進ガイドライン」では、DXを以下の様に細かく定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

企業においては、DXを元に基盤システムや周辺のシステム化(デジタル化)により業務の在り方に変化を与えると理解し推進を行っています。

「DX推進ガイドライン」策定の背景

経済産業省が「DX推進ガイドライン」を策定した背景には、グローバル化が進む中、企業における競争力の強化は必須であり、2025年までに企業のデジタル化が推進されなければ年間で12兆円の損失を生むという見解をもとにしています。企業におけるDX化の推進の遅れは我が国にとっても大きな損失を生むことを予測しており、企業努力だけではなく国としての施策も必要であると考えていると理解しておきましょう。

Information Technology(IT)化とは

DX化に対してIT化とはどのような定義をもつのでしょうか。次にITの定義とIT化推進について解説します。DXとの違いについて比較して確認をしていくことで、2つの違いを理解していきましょう。

ITの定義

IT化とは、アナログで行っていた業務や作業をデジタルに置換していくことです。日々の業務において人力に頼っていた業務をデジタル化することにより、効率性や信頼性の向上を図ることを目的としています。

IT化推進とは

「IT化推進」とは、デジタル化できるものは置換て行く動きに対して、中小企業のIT化の推進に、特定の条件を満たすと、政府より「IT導入補助金」が支給されるという制度を設け中小企業を中心にIT化の促進をはかる活動のことです。デジタル化による経費の負担を軽減し企業のデジタル化を促進するために設けられた制度になります。

デジタル化とは

デジタル化とは、「アナログなものをデジタルに移行する」という意味で用いられます。例えば、契約書類を電子化してクラウドサインで対応する・対面で実施していた会議をオンライン上で行うなどがデジタル化の代表例です。また、デジタル化は近年DXの文脈で用いられている、「デジタイゼーション(Digitization)」や「デジタライゼーション(Digitalization)」などと同義になります。

つまり、業務においてアナログな部分をデジタル化し、個々の業務だけでなくプロジェクトをデジタル化することで、業務や顧客の生活をDX化するという順序になります。

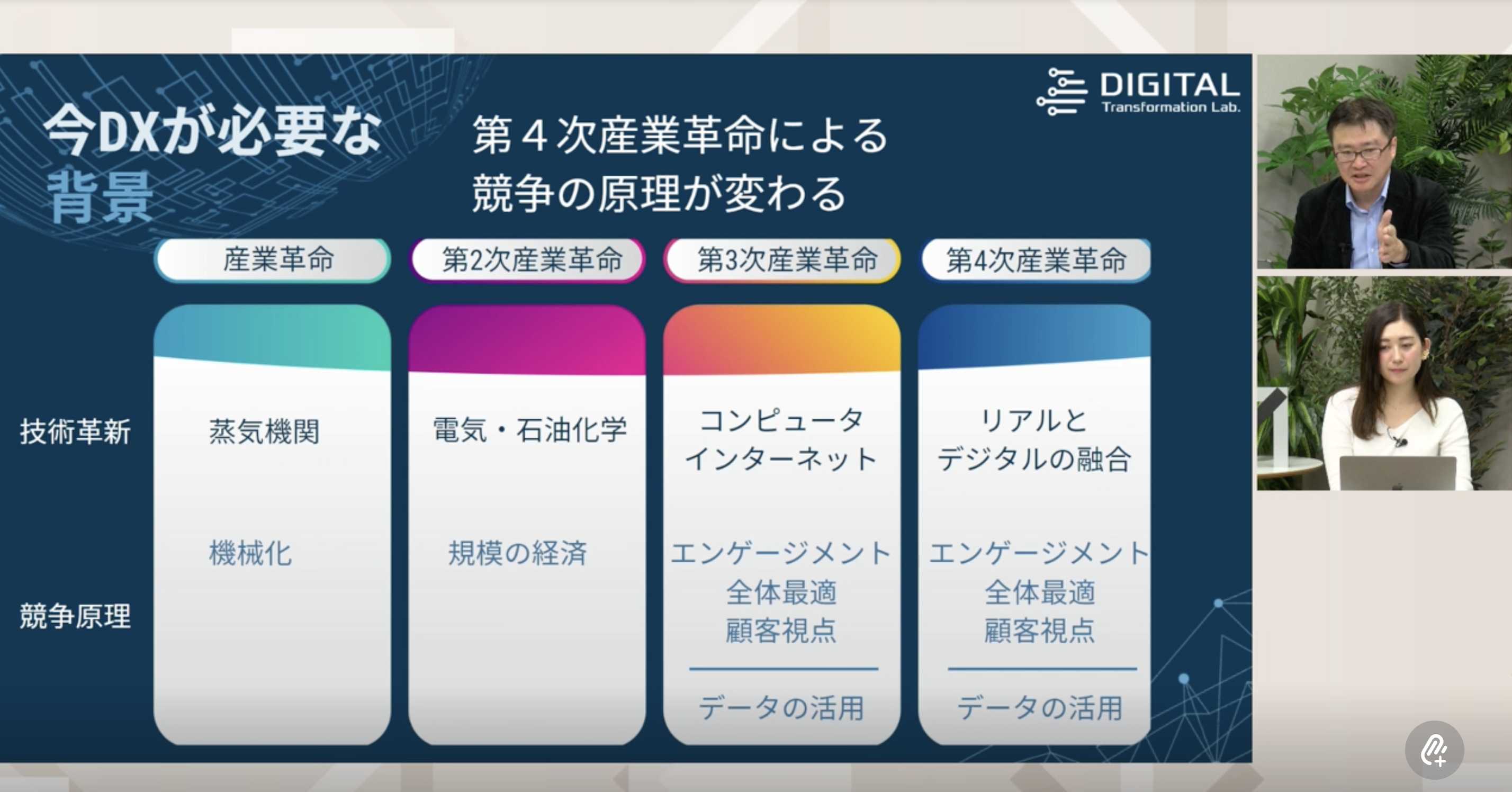

02DX化が必要な背景

DX化が求められる背景には、産業構造そのものが変化しているという大きな要因があります。近年は「第4次産業革命」と呼ばれ、リアル空間とデジタル空間が融合し、これまでデジタル領域に限られていた競争原理が、あらゆる業種に及ぶ時代へと移行しています。農業や介護など従来は現場中心だった分野でも、遠隔操作やデータ分析が進み、生産性向上や新たな価値提供が可能になっています。歴史的にも産業革命は技術革新によって競争の仕組みが変わり、生き残るための条件が一変してきました。今回の変革では、データ活用や顧客視点、全体最適といったデジタル時代の原則が、全産業で不可欠になります。これらの潮流を踏まえ、企業は今からDX化を進めなければ、競争力の低下や市場からの退場を余儀なくされる可能性があります。

▶︎参考:Schoo|いまさら聞けない「DX入門」

-

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所 代表取締役

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所 代表取締役

日本初のDX専門組織「デジタルトランスフォーメーション研究所」の設立者でかつ、DX実践道場、DX実践コミュニティなど、多くのコミュニティやイベントでの活動を通じて、DX実践者の最新の課題について研究をしている。組織変革というDXの難所を乗り越えることを中心とし、企業、自治体などの研修、コンサルティングなどを提供中。

「社員のDXスキルを可視化したい」「DXを実践できる社員を育成したい」を解決!

DXスキルを診断&結果に応じて学習動画のレコメンドができるスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・DXスキル診断の概要

・診断結果のイメージ

・他社サービスとの比較 など

03DX化するメリット

企業がDX化に取り組むメリットとして、次のようなものが挙げられます。

- ・生産性や業務精度の向上

- ・イノベーションの促進

- ・市場変化へ柔軟に対応できる環境構築

- ・企業リスク対策の強化

これらのメリットを享受するためには、適切なデジタル技術の導入とそれに伴う組織の変革が必要です。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

生産性や業務精度の向上

DX化が進むと生産性の向上が期待できるだけではなく業務精度の向上にも期待できます。従来ではアナログに頼っていた処理を自動化するだけではなく、その精度の向上をはかることだけではなく業務プロセス自体の見直しを行うことでの効率化も実現していきます。

イノベーションの促進

DXは新たなイノベーションを生み出すための土壌を醸成します。デジタル技術の活用によって、新たなビジネスモデルや製品・サービスの創造が可能となるのです。これにより、企業は市場の変化に対応し、新たなビジネスチャンスを追求することにもつながります。

市場変化へ柔軟に対応できる環境構築

DX化の推進が進めば柔軟な対応が可能になる環境を構築することができます。常に変化がおきている市場に対して柔軟な対応ができることは、企業における競争力を向上させることにつながり、結果として企業成長をとげる期待効果を持つことが可能です。

企業リスク対策の強化

DX化により基盤システムや業務システムの改訂が行われると、万が一の場合の緊急対応などに備えた環境を構築することも可能です。また、業務プロセスの簡素化や見直しを推進しているため、業務復旧までの時間を短くすることも実現可能になると理解しておきましょう。

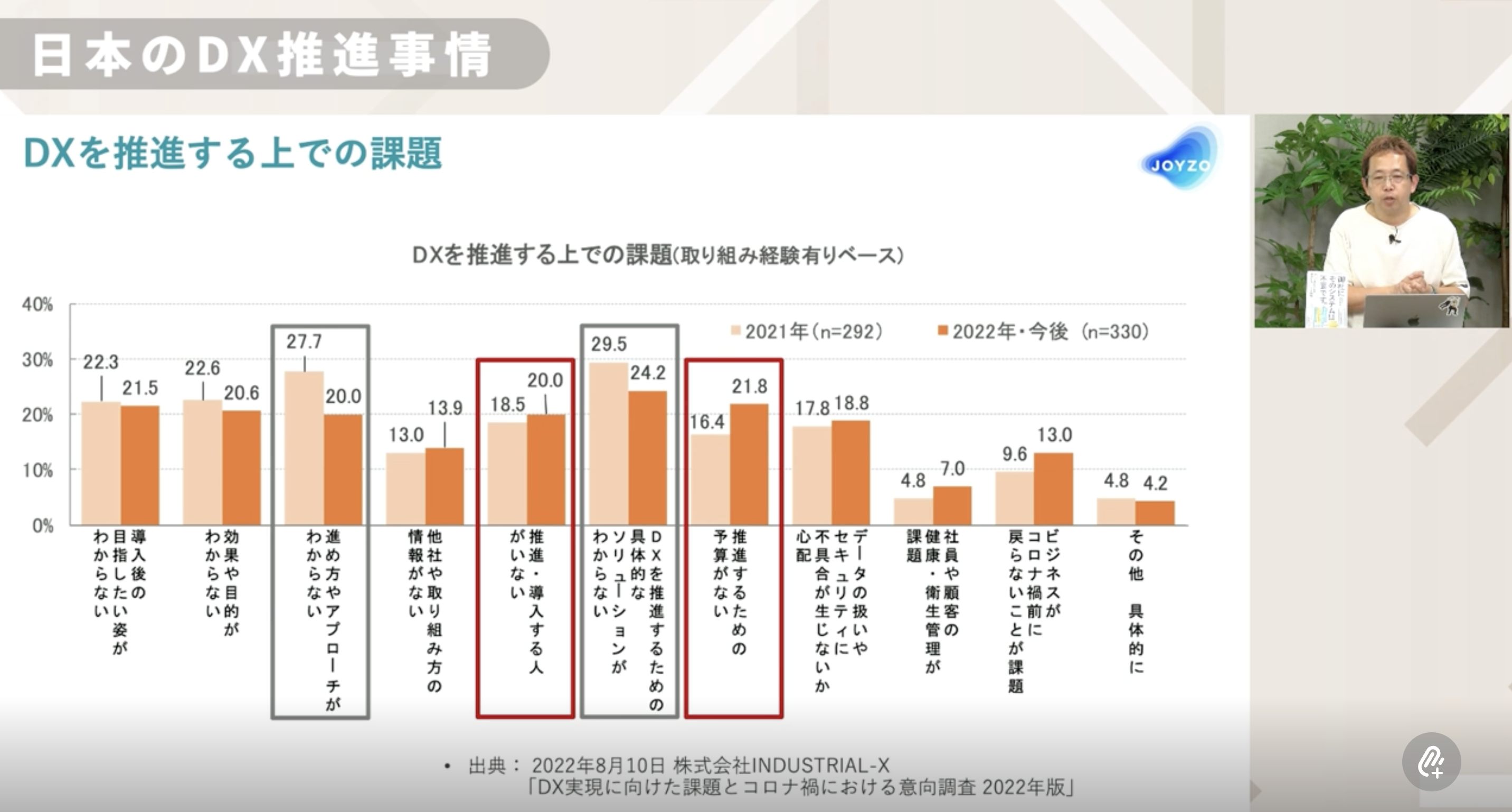

04DX化推進の課題

DX化の推進には、企業規模や業種を問わずさまざまな課題が存在します。初期段階では「進め方やアプローチがわからない」「具体的なソリューションが見えない」といった認識面の壁が多く見られます。取り組みが進むにつれ、「推進する人材がいない」「予算が確保できない」といった実務的・組織的な問題が顕在化します。課題は時期や進捗状況によって変化するため、自社の現状を把握し、必要なリソースや知識を計画的に補うことが不可欠です。

▶︎引用:Schoo|自社のDXに向けた心構え

-

株式会社ジョイゾー代表取締役社長

株式会社ジョイゾー代表取締役社長

1976年3月東京都生まれ、 東海大学文学部卒業。 大学を卒業後、システム開発会社に入社。 システムエンジニアを目指すも一番やりたくなかったインフラ業務に従事するが、 この時期に身に付けたグループウェアの知識と経験が将来にわたってかけがえのない財産となる。 その後2010年にジョイゾーを設立。 2011年にサイボウズがリリースした業務改善プラットフォーム「kintone」に大きな可能性を感じジョイゾーのメインビジネスとする。 2014年6月に日本初のkintoneをベースにした「来店型」「定額」「初回無料」のSIサービス「システム39」をリリース。 2021年「御社にそのシステムは不要です。」を出版。

進め方やアプローチがわからない

DX化の初期段階では、何から始めればよいのか、どの部署が主体となるべきかといった進め方自体が不明確なケースが多くあります。DXは単なるIT導入ではなく、業務やビジネスモデル全体の変革を伴うため、経営戦略と連動させる必要があります。推進の方向性が曖昧なままでは、施策が場当たり的になり効果が限定的になります。外部の専門家や事例を参考に、現状分析からロードマップ策定までを明確にすることが重要です。

推進・導入する人がいない

DXを実行するには、経営層のリーダーシップと現場の実行力を兼ね備えた人材が必要です。しかし、多くの企業ではデジタル知識を持ちながら事業理解のある人材が不足しています。外部採用や育成によって推進役を確保しなければ、プロジェクトが停滞します。特に中小企業では兼任が多く、DX専任担当者を置くことが難しいため、チーム体制の見直しや外部パートナーとの連携が有効です。

DXを推進するための具体的なソリューションがわからない

課題を認識していても、どの技術やサービスを導入すれば解決できるのかが不明確な企業は少なくありません。市場には多数のDX関連ソリューションがありますが、自社の課題や規模に適したものを選定しなければ効果は限定的です。闇雲に最新技術を導入するのではなく、現状の業務プロセスやデータ活用の成熟度を評価し、段階的な導入計画を立てることが求められます。

推進するための予算がない

DX化は初期投資や人材育成などのコストがかかるため、予算確保が大きな壁になることがあります。特に短期的な収益改善が求められる環境では、長期的な投資の必要性を理解してもらうことが難しい場合があります。経営層に対しては、DX化がもたらす効率化や新規収益の可能性を定量的に示し、費用対効果を明確に説明することが重要です。また、補助金や助成金の活用も検討すべきです。

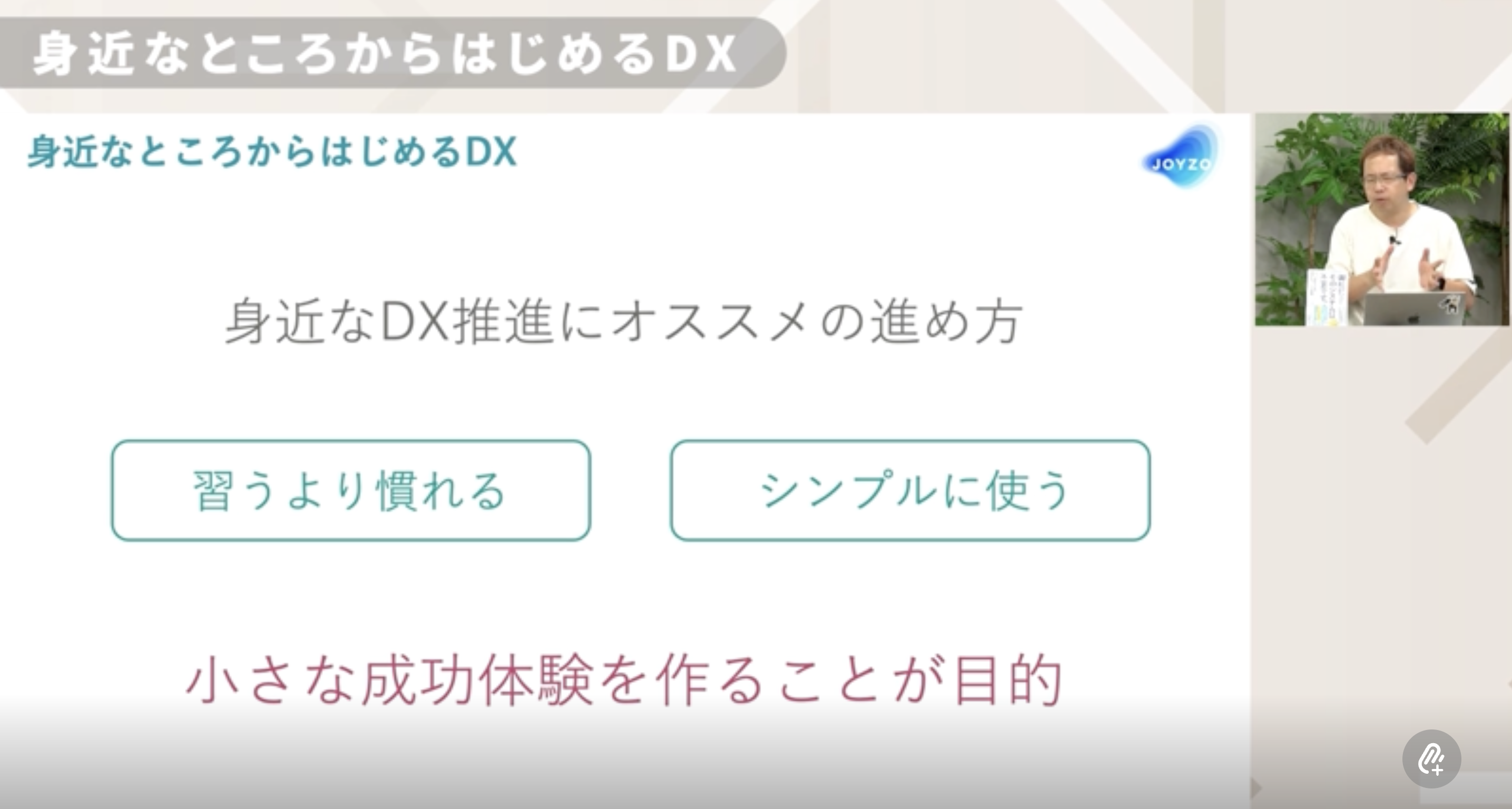

05DX化の進め方

▶︎引用:Schoo|自社のDXに向けた心構え

DX化を推進するためには、大規模なシステム導入や高度な技術だけでなく、日常的な業務で活用できるツールを試し、社内文化として根付かせることが重要です。本章では、Schooの授業「自社のDXに向けた心構え」から、実際に社内で試せる具体的な方法を紹介します。

-

株式会社ジョイゾー代表取締役社長

株式会社ジョイゾー代表取締役社長

1976年3月東京都生まれ、 東海大学文学部卒業。 大学を卒業後、システム開発会社に入社。 システムエンジニアを目指すも一番やりたくなかったインフラ業務に従事するが、 この時期に身に付けたグループウェアの知識と経験が将来にわたってかけがえのない財産となる。 その後2010年にジョイゾーを設立。 2011年にサイボウズがリリースした業務改善プラットフォーム「kintone」に大きな可能性を感じジョイゾーのメインビジネスとする。 2014年6月に日本初のkintoneをベースにした「来店型」「定額」「初回無料」のSIサービス「システム39」をリリース。 2021年「御社にそのシステムは不要です。」を出版。

Backlogでの共有タスク管理

Backlogは、プロジェクトやタスクの進捗を管理できるサービスです。多機能ですが、あえてシンプルに活用することで社内共有のハードルを下げられます。例えば、タスク名と担当者、対応状況(未対応・今日やる・今週やる・完了)だけを管理し、期限設定や複雑な分類は省略します。朝5分のミーティングで全員のタスクを確認し、アドバイスや協力体制を整えることで、業務効率化と情報共有が自然に進みます。重要なのは、形式よりも「共有し続ける習慣」を作ることです。

Googleフォームでの内部アンケート

Googleフォームを使えば、簡単に社内アンケートを作成し、リアルタイムで集計できます。回答は自動的にスプレッドシートに蓄積され、集計やグラフ化も容易です。例えば、新システム導入の意見収集や業務改善のアイデア募集に活用すれば、社員の声を迅速に可視化できます。こうしたツール活用は単なるデモではなく、実際の業務で使うことで初めて価値を発揮します。DXの第一歩として、手軽に始められるデータ活用体験として有効です。

DropboxPaperでの議事録管理

DropboxPaperは、複数人がリアルタイムに同じドキュメントを編集できるクラウドサービスです。会議中に担当者が議事録を入力し、参加者も重要事項を直接書き込むことで、会議終了と同時に議事録が完成します。紙や後日の入力作業を省略できるため、スピード感と正確性が向上します。こうしたリアルタイム共同編集ツールは、会議文化や記録の質を改善し、情報伝達のタイムラグを減らす効果があります。

Slackで日常アップデート共有

Slackは、業務連絡だけでなく、日常的なアップデートや趣味・雑談も交えて情報交換できるビジネスチャットツールです。業務外の話題を含めることで参加のハードルが下がり、情報共有に慣れる環境を作れます。まずはDX推進チームなど限定的な範囲で運用し、その後業務活用に広げるとスムーズです。情報の透明性とコミュニケーション量が増えることで、結果的に業務の連携や改善提案が活発になります。

ChatGPTを使ったビジネスコンテスト

生成AIの活用に慣れるため、ChatGPTを組み込んだ社内イベントは有効です。例えば、テーマを設定してアイデアソン形式のビジネスコンテストを実施し、参加者全員にChatGPTを使って企画案を作成してもらいます。発表を通じて生成AIの活用方法を共有すれば、苦手意識を軽減し、業務への応用アイデアも広がります。重要なのは、AI導入を目的化せず、あくまで課題解決や業務改善の手段として試す姿勢です。

06DX推進のポイント

IT化やデジタル化を含め、DXを推進するためには、経営層が率先して旗振りを行う必要があります。また、DX人材の育成やシステム導入なども同時に進めなければなりません。この章では、DX推進のポイントについて紹介します。

経営層が率先して参画する

DXを推進するためには、経営層のコミットが欠かせません。DXは一朝一夕では成功せず、組織全体として推進していく必要があります。そのため、経営層が率先してDXへの旗振りを行うことで、現場の管理職やメンバーの背中を押すことになるはずです。これは企業規模にかかわらず、全ての企業で重要なポイントになります。

事業へのインパクトを可視化する

DX化を推進するうえで、どの事業にどのようなインパクトを与える目的で行うのかを事前に定義し、期待されるインパクトを可視化しておくことは重要です。各事業によって、DX化による期待効果や実現可能性などは異なります。この取り組みを行うことで、DX化の優先順位付けが可能になり、効果的にDX化を進めやすくなります。

変革に対する抵抗を無くす

DX化にはビジネスモデルを根本から見直す可能性もあるなど、大きな変化を伴います。そのため、DX化に反対する社員も中にはいるかもしれせん。そのため、組織として変革に対する抵抗を無くす取り組みが重要です。具体的には、短期的にインパクトのある施策を行うことで、効果を実感してもらい、DX化への抵抗を無くすなどが挙げられます。成功体験を早期に積むことで、関係者の協力も得られやすくなります。

07Schoo for BusinessのDX研修

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、DXほか様々な種類の研修に対応しています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

DX研修では、診断結果から自動で学習内容を推奨してくれる機能だけでなく、実務で使えるスキルを身につける3ヶ月の学習プログラムまで用意しており、組織全体のDXスキルを底上げすることが可能です。

特長1. DXスキルを診断・結果に応じて学習のレコメンド

「DXスキル診断」で社員のDXスキルを可視化することができます。100問ほどの質問に回答することで、社員一人ひとりの強みや課題が明らかになります。

また、この診断結果に基づいて自動で学習コンテンツをレコメンドする機能も備わっています。学習内容は、経産省のデジタルスキル標準に準拠しています。

※DXスキル診断の利用に、追加料金は一切かかりません。Schoo for Businessの利用者は無料でこの機能をお使いいただけます。

特長2. 実践的なDXスキルが学べる

Schooの学習動画では、第一線で活躍するビジネスパーソンが講師を務めています。そのため実践的なスキルが身につく研修を実施することが可能です。

また、データ分析・ITリテラシーなどスキル毎にカリキュラムもご利用いただけます。カリキュラム作成に時間を割く余裕が無いという方でも、簡単に研修を開始できます。

※DXカリキュラムの利用に、追加料金は一切かかりません。Schoo for Businessの利用者は無料でこの機能をお使いいただけます。

08まとめ

本記事では、DX化とIT化の違いからDX化に対する国の動きについて解説しています。現在、DX化の推進は政府が主導となり様々な場面で進行しています。企業においても政府の動きを意識しつつ、自社の推進を行う必要性があるため今後の動向に注意し推進を行っていきましょう。

▼【無料】経済産業省が取り組む デジタル人材育成プラットフォーム|ウェビナー見逃し配信中

経済産業省の商務情報政策局 情報技術利用促進課でDXリテラシー標準化の検討会を行っている同課の金杉 祥平氏をお招きし、「経済産業省が取り組むデジタル人材育成プラットフォーム」について語っていただいたウェビナーのアーカイブです。デジタル人材要件の定義や、リスキリングするための構造化された項目、さらに経済産業省で構想している人材育成プラットフォームについてもお話しいただいております。

-

登壇者:金杉 祥平様経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐(企画)

2006年に経済産業省に入省。過去には、再生可能エネルギーの推進、家電製品の安全基準の整備、電気事業制度のルール整備、福島第一原子力発電所の廃炉推進に従事し、2021年5月から現職。情報技術利用促進課では、地域企業・産業のDXの実現に向けて、デジタル人材の育成を推進するため、デジタル知識・能力を身につけるための実践的な学びの場を提供する「デジタル人材育成プラットフォーム」の制度設計を担当。