ラテラルシンキングとは|鍛え方やおすすめの研修について紹介

ラテラルシンキングとは、既存の常識にとらわれない自由な発想法として注目を集めています。先を見通すことが難しい現代において、環境変化に柔軟に対応する革新的なアイデアを生み出す思考法として、必要性を感じている企業は多いようです。当記事ではラテラルシンキングの概要と鍛える方法について紹介します。

01ラテラルシンキングとは

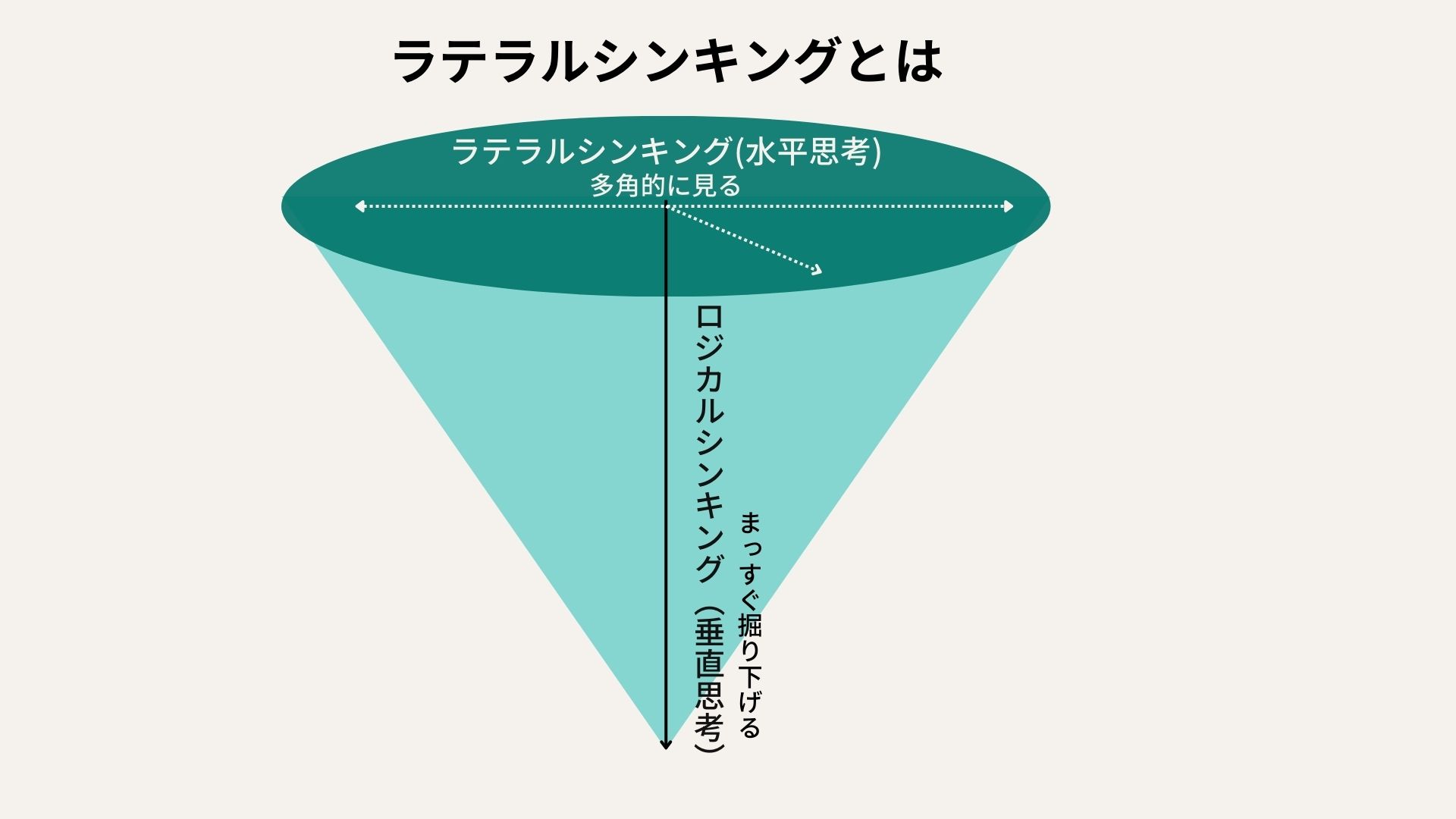

ラテラルシンキングとは、思考の制約となる既成概念や固定観念を取り払い、水平方向に発想を広げる思考法です。

近年のビジネスを取り巻く環境は変化が激しく、先を見通すことが困難になっています。このような社会背景の中で、企業は固定観念や既成概念に囚われずに、イノベーションを創出する必要性があり、ラテラルシンキングはそのための思考法として注目が高まっているのです。

ラテラルシンキングはマルタ共和国の医師、エドワード・デボノ氏により提唱されました。従来の論理的思考や分析的思考を「垂直思考」として、これに対して、多角的な視点から物事を検証し、既存の概念にとらわれない発想を「水平思考(ラテラルシンキング)」と位置づけたのです。

02ラテラルシンキングとロジカルシンキング・クリティカルシンキングの違い

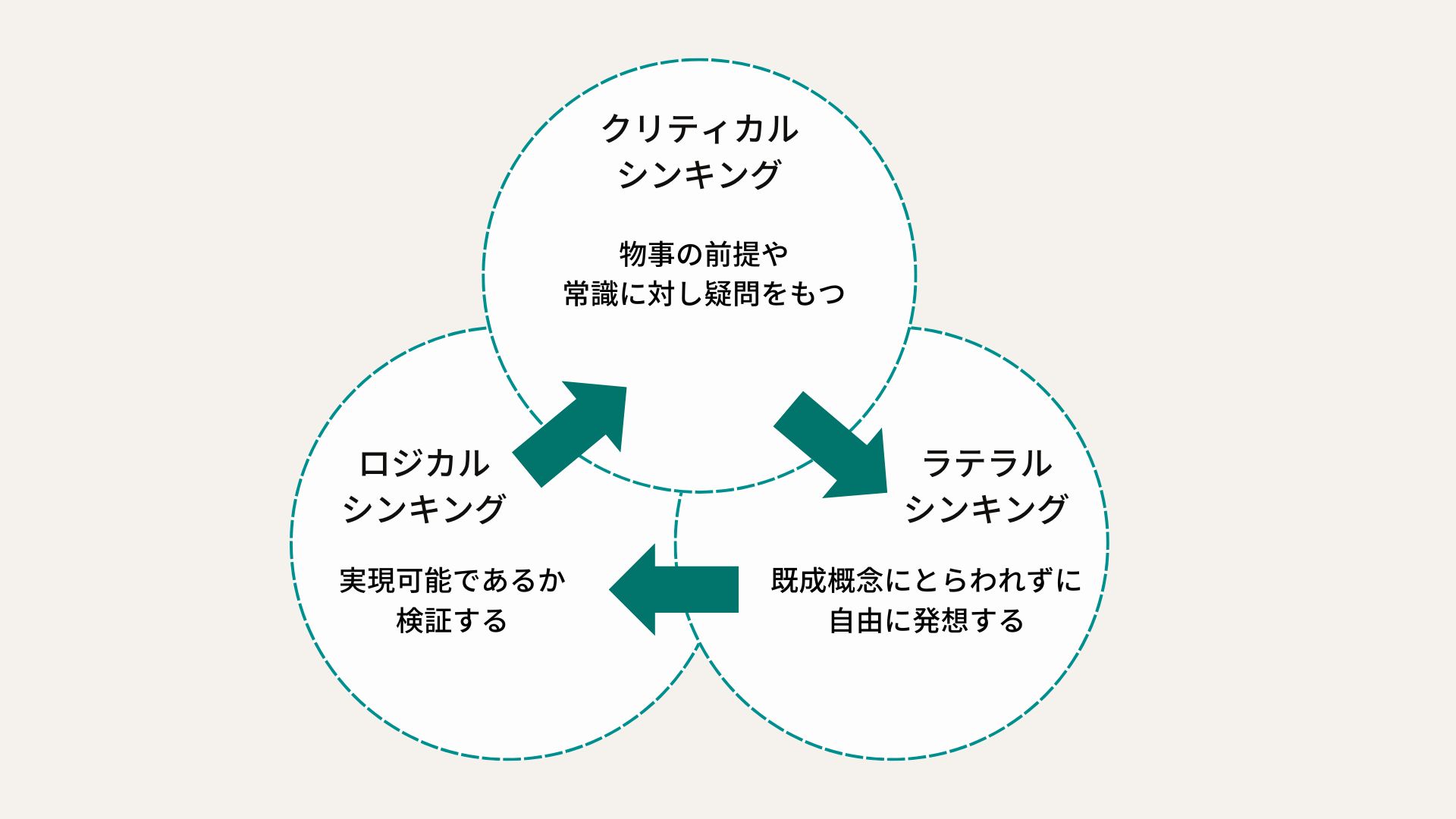

ラテラルシンキングと同様に、ビジネスにおいて必須となる思考法にロジカルシンキングとクリティカルシンキングがあります。この3つの思考法は互いに相反するものではなく相互補完の関係にあります。

ロジカルシンキングにおける前提を、クリティカルシンキングにより批判的に検証したり、ラテラルシンキングにおける自由な発想を、実現可能であるかロジカルシンキングにより論理的に検証したりということもできます。一つの思考法にこだわるのではなく、必要に応じ使い分けることで相互に補い合う関係にあるといえます。

ロジカルシンキングとラテラルシンキングの違い

ロジカルシンキングは複数の論理をつなぎ、推論を重ねることで一つの結論を導き出す、または、多くの事実の考察から類似点を見つけ結論を導き出す思考法です。 ロジカルシンキングにおいては多くの場合、導く結論は一つです。その結論に納得性をもたせるために、既成の概念に沿った論理を構築するための思考法であるということもできるでしょう。ロジカルシンキングとラテラルシンキング、どちらも課題解決に役立つフレームワークですが、ラテラルシンキングは、ロジカルシンキングをする上で必要な「前提」の幅を広げることができます。

クリティカルシンキングとラテラルシンキングの違い

クリティカルシンキングは「批判的思考」とも呼ばれます。物事の前提や常識に対しまず疑問をもつという思考法です。前例や踏襲に対し「本当にこれでいいのか」と考え、価値観の偏りを排除し、発想を自由にしていく手法です。ラテラルシンキングの基本的な考え方の1つとして、「前提を疑う」というものがありますが、クリティカルシンキングを活用すれば、「前提を疑う」ことの精度が増し、より高度な思考ができるようになります。

03ラテラルシンキングのメリット

ラテラルシンキングは、既成概念にとらわれず自由な発想をするために使われます。具体的には、以下のようなメリットが挙げられます。

- 1:問題解決策の多様化

- 2:コミュニケーションの改善

- 3:抽象的な問題の解決

- 4:結論発見の早期化

ロジカルシンキングがドリルのように課題を要素分解していくものとするなら、ラテラルシンキングは課題の捉え方を多角的にする思考法です。そのため、問題解決の糸口を広げたり、抽象的な問題の解決に寄与することがあります。

1:問題解決策の多様化

ラテラルシンキングは、問題を異なる角度から見ることができます。そのため、より多様な解決策を見出すことができ、アイデアの組み合わせや融合によって、従来の思考では見過ごしていた解決策を見つけることもできます。また、導き出される結論は一つとは限らず、まったく異なる角度からの結論が、複数導き出されることもあります。 閉塞感がある現状を打破したり、画期的な新商品や新サービスのアイデアを生み出したりする可能性が高い思考法であるといえます。

2:コミュニケーションの改善

ラテラルシンキングを活用し、多様なアイデアを出し合うことで、組織におけるコミュニケーションを改善することができます。各人が自由に発想をすることで、新しいアイデアや視点を共有し、より創造的な解決策を見出すことができるのです。

3:抽象的な問題の解決

ラテラルシンキングは、抽象的で複雑な問題に対しても効果的です。ラテラルシンキングを活用することで、問題を小さな部分に分割し、それらを組み合わせて総合的な解決策を見出すことができます。

4:結論発見の早期化

論理を積み上げるロジカルシンキングとは違い、従来の思考にとらわれずに多様なアイデアを出し合って、論理を飛躍させる思考法であるため、結論を導くまでの時間が短縮されるといった特徴もあります。しかし、結論を早く導き出すことを目的としてラテラルシンキングを行うわけではなく、創造性や問題解決の多様性を重視するアプローチであることには注意が必要です。

04ラテラルシンキングのフレームワーク

ラテラルシンキングは以下のフレームワークを用いて行います。

- 1:ブレインストーミング

- 2:欠点希望点列挙法

- 3:SCAMPER法

- 4:シネクスティクス法

フレームワークを活用することで問題対象を様々な切り口から考えることができます。それぞれを詳しく紹介します。

1: ブレインストーミング

ブレインストーミングは、特定の課題に対して自由な発想を出し合う手法です。参加者がアイデアを制限なく提案できる場を作り、他人の意見を批判せずに意見を集めるのが特徴です。この手法は、独創的なアイデアを見つけるだけでなく、参加者同士が互いに刺激し合うことで、新たな視点を生み出す効果があります。最終的に、多数のアイデアの中から最も有効な解決策を選び出します。

2: 欠点希望点列挙法

欠点希望点列挙法では、対象物や課題の欠点とその改善希望点を列挙し、それを基に新しい発想を生み出す思考法です。欠点を具体的に洗い出すことで課題の本質を明確にし、それを解決するためのアイデアを探ります。また、改善の希望点を考える過程で、従来にはなかった視点が浮かび上がることがあります。問題解決型のラテラルシンキングに有効な手法です。

3: SCAMPER法

SCAMPER法は、既存の製品やサービスを改良するための手法で、7つの質問フレーム(代用、結合、適応、修正、他の用途、排除、逆転)を活用します。たとえば、「この部分を代用できるか」「他の要素と結合できるか」といった問いを通じて、新しいアイデアを体系的に探ります。既存のものを基にするため、実現可能性が高い発想を得やすい点が特徴です。

4: シネクスティクス法

シネクスティクス法は、異質な要素を関連付けることで創造的な解決策を導く手法です。通常は関連がないように思える概念や事象をつなげ、新しい視点を得るための議論を行います。これにより、課題に対して従来の枠組みにとらわれないユニークなアプローチが可能になります。この手法は、複雑な問題や曖昧な課題に取り組む際に特に効果的です。

05ラテラルシンキングの鍛え方

ラテラルシンキングの鍛え方は以下の通りです。

- 1:前提を疑う癖をつける

- 2:フレームワークを習得する

- 3:多様な情報を収集する

ラテラルシンキングは、フレームワークの習得といった知識のインプットだけでなく、日常的な行動によって鍛えることができます。それぞれを具体的に紹介します。

1: 前提を疑う癖をつける

ラテラルシンキングを鍛えるには、現状の前提や常識を疑うことが重要です。普段の業務や日常生活で「本当にこの方法しかないのか?」と自問し、別の視点を考える練習をしましょう。例えば、「既存の手法が最善とは限らない」という考えを持つことで、新しい可能性を見つけやすくなります。これを繰り返すことで、思考の幅が広がり、革新的なアイデアを生み出す力を養うことができるでしょう。

2: フレームワークを習得する

ブレインストーミングやSCAMPER法など、ラテラルシンキングのためのフレームワークを活用することは効果的です。これらの手法を体系的に学ぶことで、問題解決の過程で新しい視点を得やすくなります。具体的なフレームワークを知り、練習を重ねることで、状況に応じて適切な方法を選び、効率的に創造的なアイデアを引き出す能力が鍛えられます。

3: 多様な情報を収集する

多様な分野の情報を積極的に集めることで、新しい発想に有効です。異なる業界や文化の視点を取り入れることで、既存の知識にとらわれない斬新なアイデアが生まれる可能性が高まります。また、日常的に広範なテーマに触れることで、柔軟で応用力のある思考が身につき、ラテラルシンキングを発揮しやすくなります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06ラテラルシンキングの例題

この章では、ラテラルシンキングを練習するための例題を紹介します。

ただし、ラテラルシンキングには1つの正解があるわけではないので、頭の体操として活用ください。

例題1:13個のオレンジ

| 例題 | 13個のオレンジを3人で等しく分ける方法を考えてください |

| 回答 |

|

単純な割り算では割り切ることができないことは、すぐにわかるでしょう。この例題はいかにラテラルシンキングを用いて、柔軟に方法を思考できるかを問われる問題です。

例えば、「ジュースにして3等分にする」という方法であったり、「まず4つずつ分けた上で、余った1つを3等分する」という方法もあります。このように発想を飛躍させてみる訓練に効果的な例題です。

例題2:紙コップの売上

| 例題 | 紙コップの売上を伸ばす方法を考えてください |

| 回答 |

|

この例題のポイントは、紙コップという状態から発想を飛躍させられるかです。例えば、利用後や製造過程を考えていくと、さまざまな回答が見つかります。

また、市場の発想を変えるというのもポイントです。どうしても想像しやすい日本における、自分自身の周りで紙コップを使う場面を考えてしまいますが、例えば海外であったらどうか、お年寄りや子供で利用できる場面はないかなどを考えるのもラテラルシンキングを鍛える訓練になります。

例題3:ウミガメのスープ

| 例題 | 「ある男がとある海の見えるレストランで『ウミガメのスープ』を注文。スープを一口飲んだ男は、それが本物の『ウミガメのスープ』であることを確認し、勘定を済ませて帰宅した後、自殺しました。一体なぜ?」 |

| 回答 |

|

この例題は前提となる条件がないため、ロジカルシンキングで結論を導き出すことはできません。そのため、結論を導き出すためには創造性が必要とされます。ぜひ一度、自身で解答を考えてみてください。

例題4:グロテスクな魚

| 例題 | あなたは遭難して無人島に漂着しました。所持品はライターとナイフのみです。島を探索していると岩場でピチピチ跳ねているグロテスクな魚を発見しました。空腹を解消するために食べる必要がありますがどうやって食べますか? |

| 回答 |

|

この例題は類推法を実践する問題として活用できます。「魚は焼いて食べられる」という共通点から、「グロテスクな魚も焼いたら食べられるのではないか」という推測を導き出すことが出来ます。

例題5:自転車を避ける

| 例題 | 相手が正面から自転車で向かっておりぶつからずに済む方法を考える。あなたが左側によけようと思った場合にぶつからずに済むことができるでしょうか? |

| 回答 |

|

この例題は仮説法を実践する問題として活用できます。「正面から自転車で向かってくる自転車にぶつかりそう」という事実に対して、「左側によければぶつからないかもしれない」というのが初期仮説です。この初期仮説のまま進行すると結果がわかります。仮に相手も同方向によけてきた場合、仮説は失敗となりますので失敗から新たな仮説を導き出すことができるのです。

07ラテラルシンキング研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。ラテラルシンキング研修はもちろんのこと、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングなどの思考法からアイデアの創出方法まで幅広いコンテンツで全ての研修を支援できるのが強みです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schooはeラーニングによる研修受講となるので、社員1人ひとりが好きな時間や場所、タイミングで研修を受講することができるます。そのため、研修受講に時間を割くことが難しい社員が多かったり、リモートワークを導入している企業や多拠点展開している企業におすすめです。

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、IT人材育成もあれば階層別研修やDX研修としての利用、自律学習としての利用やキャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

ラテラルシンキング研修のカリキュラム例

この章では、Schooが保有する9,000本の授業の中から、ラテラルシンキング研修におすすめの授業を紹介します。

ラテラルシンキング入門

| 第1回 | ラテラルシンキングでアイデアを生み出す(前編) |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

| 第2回 | ラテラルシンキングでアイデアを生み出す(後編) |

| 時間 | 60分 |

| 研修内容 |

|

このコースでは、これからラテラルシンキングを取り入れようと思っている人を対象に、どんな考え方をすればよいか、そのプロセスやフレームワークを学ぶことができます。

-

外資系コンサルタント

外資系コンサルタント

外資系コンサルティングファーム勤務。専門領域における日本支社の実務責任者を務め、IT部門に対するコンサルティングを手がける。「クラウド」×「インフラ」×「サービス管理」を専門分野とし、ファシリテーションやコーチングにも造詣が深い。著書に『図解作成の基本』・『資料作成の基本』・『フレームワーク使いこなしブック』・『外資系コンサルのビジネス文書作成術』・『外資系コンサルの仕事を片づける技術』などがある。

08まとめ

ラテラルシンキングは先行きが不透明な現代ビジネスにおいて、企業が安定し継続して発展するために必要になるスキルであるといえます。次世代を担う若手人材には、積極的に習得して鍛えてもらう必要があります。緊急性を感じている企業はまだ少数かもしれませんが、早急に取り組みを始めるべき教育課題ではないでしょうか。 また、企業は若手人材の柔軟な発想の芽を摘むことなく、自由に発言できる環境を整えておくべきでしょう。自社の取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。