行動評価とは?人事評価制度に必要な概念とメリットについて解説する

行動評価とは、コンピテンシー評価とも言われ、もともとアメリカを中心に導入された評価システムです。この行動評価とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。本記事では、人事評価制度において重要な項目として扱われる行動評価について解説していきます。

- 01.行動評価とは

- 02.行動評価を行うメリット

- 03.行動評価のデメリット

- 04.行動評価を導入するための手順とは

- 05.行動評価の主な項目

- 06.項目設計に役立つコンピテンシーモデル

- 07.まとめ

01行動評価とは

行動評価とは、もともとアメリカを中心に導入された評価システムです。別名「コンピテンシー評価」とも呼ばれており、日本企業にも多く取り入れられています。このコンピテンシーとは、優れた成果を出した人材の行動特性を示しています。ハイパフォーマンスを発揮する従業員には、行動の特性があり、その特性を整理・分析し人材育成に活用していくことで企業における生産性や精度の向上を狙うことを意味しています。コンピテンシーにおいては、スキルではなくパフォーマンスを発揮した結果や具体的な行動に着目します。行動評価とは、このコンピテンシーを人事評価の軸として評価・査定することを意味しています。

従来の能力評価との違い

これまでの人事評価制度においては、「能力=職務遂行能力」の図式で考えられることが多くなっていました。能力評価とは、個々人が持っている能力が高ければ高い程、高評価となる制度であり、その評価には実績を含んでいない場合も多々ありました。それと比較し、行動評価は行動した結果を重視するため、成果と直結した評価である点に相違があります。現在の人事評価においては、能力評価、行動評価の両側面の良い点を盛り込んだ評価制度が主流になっています。

02行動評価を行うメリット

次に、行動評価を導入するメリットについて解説していきます。行動評価を人事評価に取り入れることで企業における変化には、どのようなものがあるのでしょうか。人事評価を見直すことは大きな影響を与える経営テーマになります。そのため、自社におけるメリットを十分に検討し、導入の実施有無を決める必要があります。

成果や業績に連動できる

行動評価を取り入れることで、最大のメリットは成果や業績に評価を連動させることです。行動評価の特徴である成果による評価ができることは、実績をもとにしているため明確な指標として評価にブレを無くすことができます。結果は明確に出ていることを評価しているので、基準に照らし合わせることで評価者によっての違いが無く評価できる点は、納得度も明確になりやすい点でもメリットがあるといえます。

効果的な人材育成に役立つ

どのような成果を出すと評価されるかを明確に提示できるのが、行動評価のメリットの1つです。評価される側は、何をもって評価されるかが分かり易いため、目的や目標が明確になりやすい点でもメリットを高めます。目標が明確になると、何を努力していけば良いかがわかるため、モチベーションを向上することができるでしょう。

評価エラーを防ぐことができる

能力評価などを行う場合には、目には見えない要素を評価することから、評価エラーが起きやすいと言われています。しかし、行動評価については結果による評価となるため、明確な基準で評価することが可能です。そのため、評価エラーを抑制し たい場合には、行動評価を主な軸とした評価を行うと良いでしょう。ただし、結果のみを重視してしまうと、そのプロセスの評価ができないなどのデメリットにもつながる可能性があります。職種によってはうまく適合しないケースもあるため、導入には注意が必要です。

行動評価を決めるポイントとは

行動評価を決めるポイントには、どのようなポイントがあるのでしょうか。行動評価を行う際に決めておきたい評価軸については、いくつもあります。ここでは、その主な観点について解説していきます。評価項目を決めるには1つの観点ではなく、多角的な観点で項目を決めていく必要があります。そこで、ご紹介する項目についても1つではなく複数の観点を評価項目として取り入れるようにしていきましょう。

目標達成やそのためのアクション

評価項目を決めるポイントとして、もっとも分かり易いのが、目標の達成度合いやその達成に向って行ったアクションについての項目です。目標の達成度合いについては、比較的わかりやすい評価内容になります。そして、そこまでのアクションについても比較的わかりやすく評価できるのではないでしょうか。しかし、アクションの内容については目で見える部分だけではない場合もあります。評価については、事実をもとに評価を行うことが最も納得度が高いため、評価前にしっかりと事実確認を行うようにしましょう。

支援と人的サポート

個人の成果とは別に行う観点として、周囲の人、組織への支援やサポートについての評価も大切な軸です。仕事は、一人ではできません。周囲との調和も必要ですが、人をサポートする力も評価を行う上で大切な観点であると理解しておきましょう。人のサポートができることも大切な能力です。こうしたサポート力を持つ人材が多くなれば、組織全体のサポート力が向上し協力体制の強化にもつながっていきます。

インパクトと影響力

結果を出す人材は、その行動や発言によるインパクトや影響力を持っています。この点も大きな評価項目となります。ただし、良いインパクトを与えることが大切であり、影響力が大きすぎてしまうことには懸念が必要です。影響力がある人材とは、良い意味でも悪い意味でも影響を与えます。この行動評価の項目をどれだけ重視するかは、職種や組織のフェーズを鑑みて決めるようにしましょう。

マネジメントコンピテンシー

マネジメント力についても、行動評価における評価ポイントになります。マネジメント力については、その能力だけであれば能力評価の項目となります。しかし、マネジメントをした組織がどれくらい目標を達成したのかは、行動評価の対象なる評価軸として利用することができます。このように、個人一人の評価となる場合には能力評価、組織として見る場合には行動評価にするなど、対象によって評価軸が変わる可能性もある点も注意しておきましょう。

03行動評価のデメリット

行動評価は、社員の働き方や行動を定量・定性の両面から評価する仕組みですが、導入には次のようなデメリットもあります。

- 1. システムの導入に工数がかかる

- 2. 効果が出るまでに時間を要する

- 3. 定期的なメンテナンスが必要

これらの課題を認識し、事前に対策を講じることで、より効果的な運用が可能となります。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

1. システムの導入に工数がかかる

行動評価を導入する際には、評価基準の策定、評価項目の設定、評価システムの選定・開発、従業員への説明・トレーニングなど、多くの工程が必要になります。特に、適切な評価基準を作るには、業務内容や組織文化を踏まえた詳細な設計が求められるため、経営層や人事部門が多くの時間を割く必要があります。また、評価システムをデジタル化する場合、専用のツールやソフトウェアを導入する必要があり、システム選定やカスタマイズの工数がかかるでしょう。さらに、現場の管理職や従業員へのトレーニングを実施し、適切に運用できるようにすることも重要です。これらの準備を怠ると、評価基準が曖昧になったり、システムが現場に定着しなかったりする可能性があり、導入段階での工数が膨らむ要因となります。

2. 効果が出るまでに時間を要する

行動評価は、従業員の行動を可視化し、望ましい行動を促進することを目的としていますが、その効果が実感できるようになるまでには時間がかかります。従業員が評価基準を理解し、それに基づいて行動を変化させるには一定の期間が必要です。また、管理職や評価者が適切に評価できるようになるまでにも時間を要します。特に、定性的な行動の評価は主観が入りやすく、評価者によるばらつきが発生する可能性があるため、継続的なフィードバックや評価者研修が求められます。さらに、評価結果を人事施策に反映させ、組織全体の成長につなげるには、データの蓄積と分析が必要であり、それにも時間がかかります。短期間での成果を求めると、評価制度自体が形骸化し、本来の目的を達成できなくなる可能性があるため、長期的な視点で運用することが重要です。

3. 定期的なメンテナンスが必要

行動評価を効果的に運用するためには、定期的な見直しとメンテナンスが欠かせません。業務環境や組織の方針が変化すると、求められる行動も変わるため、評価基準や評価項目を定期的にアップデートする必要があります。また、評価者による偏りや評価基準の曖昧さが発生すると、従業員の納得感が低下し、評価制度への信頼が損なわれる可能性があります。そのため、定期的にフィードバックを収集し、評価の公平性を維持する工夫が求められます。さらに、デジタルシステムを活用している場合、ソフトウェアのアップデートやデータの適切な管理も必要になります。これらのメンテナンスを怠ると、評価制度が形骸化し、実際の行動変容につながらなくなるため、継続的な改善を行う体制を整えることが重要です。

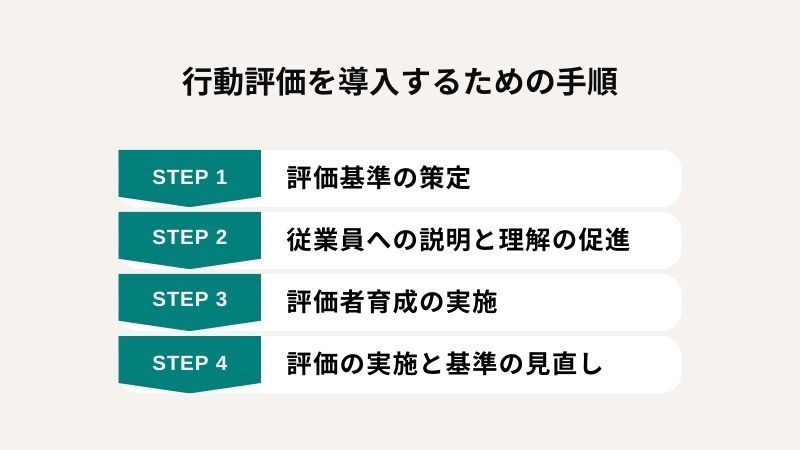

04行動評価を導入するための手順とは

次に行動評価を導入する際の手順について解説していきます。人事評価の項目を追加、変更することは、従業員に大きな影響を与える事象です。特に、今までの評価方法が変更されることで評価者が混乱してしまうと、正しい評価をつけれない問題なども起きてしまう点を考慮し、導入を計画的に実施していきましょう。

評価基準の策定

行動評価を導入する最初に行うことは、評価基準の策定を行うことになります。評価基準とは、評価を行う項目、基準を決めることです。評価基準を決める際には、偏った視点にならないようにするために、多角的な視点での項目評価が必要だと理解しておきましょう。また、評価される側にとっても評価する側にとっても分かり易く、かつ納得度の高い項目にするなどの工夫も必要です。項目が決まれば、その評価基準として何を達成すればいいかという基準の策定も行います。こうしたバランスを意識した評価基準を作成することにより、社内で理解しやすい評価基準を作っていきましょう。

従業員への説明と理解の促進

評価基準が策定できれば、従業員へ周知や説明する準備が必要です。従業員への説明については、その目的や目指すべきこと、そして、評価基準について説明していきます。評価基準の説明については、一度の説明で全てを理解されるとは限りません。そのため、まずはトップメッセージなどを活用し、主旨の説明をより詳しい説明については、人事部門による説明会の開催などの場を通じて行っていきます。時には、否定的な意見や質問が出る場合もあります。こうした対応には、回答にばらつきが生じないように管理職向けの説明の機会でマニュアルなどを十分に整備しておきましょう。すぐに導入、実践することは難しいケースがほとんどであるため、従業員向けのサーベイなどで調査をおこなうなど、事前の意見徴収も必要です。

評価者育成の実施

評価を正しく行うためには、評価者育成の実施も人事部門が行う役割になります。評価者には、特に行動評価を取り入れる目的の理解を促すと同時に評価項目の理解を促す必要があります。実際に評価を行う、評価結果のフィードバックを行う役割を担う評価者の育成は、人事部門としても特に丁寧に時間をかけて行う必要がある理解して対応を行います。こうした育成の場も数回に分けて丁寧に行うと同時に、育成マニュアルなどを整備して説明観点の過不足が起きないなどの工夫を実施していきましょう。

評価の実施と基準の見直し

次は、実際に評価を行っていきます。ただし、ただ評価を実施すればよいというわけではありません。実施した評価については、その内容の整合性などを見直し、評価基準の不具合がないか確認をしましょう。評価軸については、一度の制定で完璧になるとは考えず、見直しを繰り返し、自社の基準を作りあげていかなければいけません。評価期間が終わるたびに対象者で見直しや、その評価を行い、適切な評価制度を構築する必要があります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

05行動評価の主な項目

行動評価の主な項目として、次の6つが挙げられます。

- 1. 目標達成のためのアクション

- 2. 支援と人的サービス

- 3. インパクト・影響力

- 4. マネジメントコンピテンシー

- 5. 認知コンピテンシー

- 6. 個人の効果性

これらの評価項目を適切に活用することで、個人の成長だけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

1. 目標達成のためのアクション

目標達成のためのアクションとは、設定された目標を達成するために計画的かつ主体的に行動する能力を指します。具体的には、業務の優先順位を決め、効率的にタスクを進めること、期限を守ること、障害が発生した場合に柔軟に対応することなどが含まれます。また、目標に対して単に受動的に取り組むのではなく、自発的に改善策を提案したり、新しいアプローチを試みたりする姿勢も重要です。企業においては、個人の行動が組織全体の成果にどのように貢献しているかを評価する指標となります。

2. 支援と人的サービス

支援と人的サービスは、他者との協力やサポートを通じて組織の成果を高める能力を指します。これは、上司・部下・同僚との円滑なコミュニケーション、チームワークの推進、顧客や関係者への適切な対応などを含みます。また、相手のニーズを的確に把握し、適切なサポートを提供できるかどうかも重要です。組織内での人間関係を良好に保ち、相互支援の文化を育むことは、組織全体の生産性向上にもつながります。

3. インパクト・影響力

インパクト・影響力とは、自分の考えや行動が周囲に与える影響の大きさを指します。リーダーシップを発揮し、他者を巻き込んで行動を促す能力、説得力のあるコミュニケーションを行う力が求められます。影響力の強い人材は、組織内外に良い影響を与え、変革を推進する役割を果たします。具体的には、プレゼンテーションスキル、交渉力、意思決定力などが評価の対象となります。

4. マネジメントコンピテンシー

マネジメントコンピテンシーとは、組織やチームを適切に管理し、目標達成に導く能力を指します。人材の育成、業務の適切な割り振り、進捗管理、問題解決能力などが含まれます。特に、部下のモチベーションを高める指導力や、状況に応じた適切な意思決定が求められます。また、変化する環境に適応しながら、組織の方向性を示し、戦略的に行動できるかどうかも重要な評価ポイントとなります。

5. 認知コンピテンシー

認知コンピテンシーは、情報を正しく理解し、分析し、適切に活用する能力を指します。具体的には、論理的思考力、問題解決力、データ分析力、意思決定力などが含まれます。複雑な問題を整理し、的確な判断を下す力が求められ、特に高度な専門性が必要な業務では重要な指標となります。企業では、データに基づく意思決定(データドリブン思考)や、状況を適切に評価する能力を重視する傾向が強まっています。

6. 個人の効果性

個人の効果性とは、自らの役割を的確に理解し、高い成果を出すために最適な行動を取る能力を指します。タイムマネジメント、ストレス管理、自己成長への意識、適応力などが含まれます。特に、自己管理能力が高い人材は、変化の激しい環境でも安定したパフォーマンスを発揮し、組織への貢献度が高くなります。企業においては、単に業務をこなすだけでなく、自己研鑽を怠らず、成長し続ける姿勢が求められます。

06項目設計に役立つコンピテンシーモデル

コンピテンシーモデルの設計には、主に「理想型モデル」「実在型モデル」「ハイブリッド型モデル」という3つのモデルが挙げられます。組織の状況に応じて、これらのコンピテンシーモデルを適切に選択・活用することで、効果的な行動評価基準を設計することが良いでしょう。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

理想型モデル

理想型モデルとは、企業や組織が求める理想的な人材像を基にコンピテンシーを設計する方法です。業界のトップパフォーマーや成功者の特徴を分析し、組織が目指す方向性に沿った能力や行動特性を定義します。このモデルのメリットは、企業のビジョンや戦略と連動した人材育成が可能な点にあります。一方で、現実とのギャップが大きい場合、社員にとって達成困難な基準となり、実効性を欠く可能性もあります。そのため、導入時には現場との整合性を考慮し、実践的な要素を取り入れる工夫が求められます。

実在型モデル

実在型モデルは、現実に高い業績を上げている従業員の行動特性を分析し、それを基にコンピテンシーを設計する方法です。過去の成功事例を参考にしているため、実際の業務に即した実践的なモデルとなるのが特長です。また、社員が身近な成功例を参考にできるため、導入のハードルが比較的低いといえます。しかし、このモデルでは将来的な変化への適応が難しく、過去の成功パターンに依存しすぎると組織の成長を妨げるリスクもあります。そのため、定期的な見直しと更新が重要となります。

ハイブリッド型モデル

ハイブリッド型モデルは、理想型モデルと実在型モデルの要素を組み合わせた方法です。企業の戦略や目標に基づく「あるべき姿」と、実際に成果を上げている人材の行動特性を統合し、現実的かつ発展的なコンピテンシーを定義します。このモデルの強みは、実効性と将来の方向性を両立できる点にあります。社員にとっても達成可能な基準でありながら、組織の成長に寄与するスキルや行動が明確になります。ただし、設計には高度な分析とバランスが求められ、適用範囲を慎重に検討する必要があります。

07まとめ

本記事では、行動評価をテーマにその導入のメリットや実施におけるポイントなどについて解説しています。行動評価とは、実際の成果を基準に評価する制度です。行動評価は能力評価とも比較される評価基準であることを理解し、その両方を意識した評価制度を構築するなどの工夫を行いましょう。行動評価を通して、より納得度の高い評価制度になるように導入していくことで、従業員が高いモチベーションをもって業務ができる環境を構築していきましょう。

▼【無料】MBO・OKR・KPI~働きがいと成果を同時に実現する人材マネジメントの原則|ウェビナー見逃し配信中

組織マネジメントや目標設計、人事評価についてのウェビナーアーカイブです。20年以上、人事領域を専門分野としてきた実践経験を活かし、人事制度設計、組織開発支援、人事顧問、書籍、人事塾などによって、企業の人事を支援している、株式会社壺中天の代表である坪谷氏をお招きし、働きがいと成果を同時に実現する人材マネジメントについてお話しを伺います。

-

登壇者:坪谷 邦生 様株式会社壺中天 代表取締役

立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業(SIer)に就職。疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動、人事担当者、人事マネジャーを経験する。その後、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、人材マネジメントの領域に「夜明け」をもたらすために、アカツキ社の「成長とつながり」を担う人事企画室を立ち上げ、2020年「人事の意志をカタチにする」ことを目的として壺中天を設立し代表と塾長を務める。