部長の業務内容とは|課長との違いや必要なスキル・育成のポイントを解説

部長とは、部署全体を統括し最終的な意思決定を担う役職です。課長とは異なり、経営視点や組織づくりが求められます。本記事では部長の役割や必要なスキル、部長に選ばれる人の特徴を解説します。

- 01.部長とは

- 02.部長と課長の違い

- 03.部長の主な業務内容

- 04.部長に求められるスキル

- 05.部長に選ばれる人の特徴

- 06.部長に向いていない人の特徴

- 07.部長が抱えている課題

- 08. 管理職研修|Schoo for Business

- 09.まとめ

01部長とは

部長とは、組織内の管理職であり、部署の責任者として最終的な意思決定をする役割を担う役職です。部長は経営層の一員として位置づけられ、経営資源を適切に活用し、組織の成長と収益の向上に直接貢献することが求められます。また、部門や部署の業務を管理し、人材スキルの管理や管理体制の整備を行うだけでなく、業務の改善策や新規事業の立ち上げなど、長期的な視野を持って業務を進めることも求められることが多いです。

担当部長との違い

部長と似た役職に担当部長があります。両者の違いは、主に部下がいるかどうかです。部長は組織内の各業務部署のトップであり、部下を指揮し組織を運営します。一方、担当部長は同じ部署内で特定の分野の業務に専門的に従事する管理職です。担当部長は部下を持たず、専門分野に関する決裁権を持っていることが多いです。

しかし、部長と比べると権限は非常に限定的であり、名目上の管理職と見なされることもあります。担当部長は部署内の専門性を担当し、その分野における知識と経験を活かして業務を遂行しますが、部下を指導する責任は持ちません。

部長の96.9%はプレイヤーを兼務

学校法人産業能率大学総合研究所は、従業員数100人以上の上場企業に勤務し、部下を1人以上持つ部長385名を対象に調査を行いました。その結果によると、96.9%の部長がプレイヤーとマネジャーを兼務する、いわゆるプレイングマネージャーとして働いているそうです。また、プレイヤーとしての業務割合は加重平均で43%ほどだということも同調査で明らかになっています。

上場企業の部長という立場であってもプレイヤーとして働かざるを得ないほど、人口減少による人手不足が喫緊の課題となっているのかもしれません。また、VUCA時代になり年功序列という日本文化も消え去ろうとしている中で、部長といえどもビジネスの最前線に立ち続け、マネジメント以外の専門分野のキャッチアップを続ける必要が出てきている可能性もあります。

02部長と課長の違い

部長と課長の違いは、以下の通りです。

| 比較項目 | 部長 | 課長 |

|---|---|---|

| 役割と責任 | 部署の方針策定や戦略立案を担い、経営陣と連携して組織全体に影響を与える | 部下を直接マネジメントし、現場の課題解決や目標達成に責任を持つ |

| 関与範囲 | 事業部や全社レベルの意思決定に関与し、経営資源の配分や外部連携も担う | 自部署内の業務遂行やプロジェクト進行に関与し、現場の運営に注力する |

| 影響力と業務内容 | 中長期的な成長戦略を推進し、新規事業や組織変革など経営視点の課題に対応する | 現場の成果を上げるためにチームを牽引し、日々の業務やメンバー育成に取り組む |

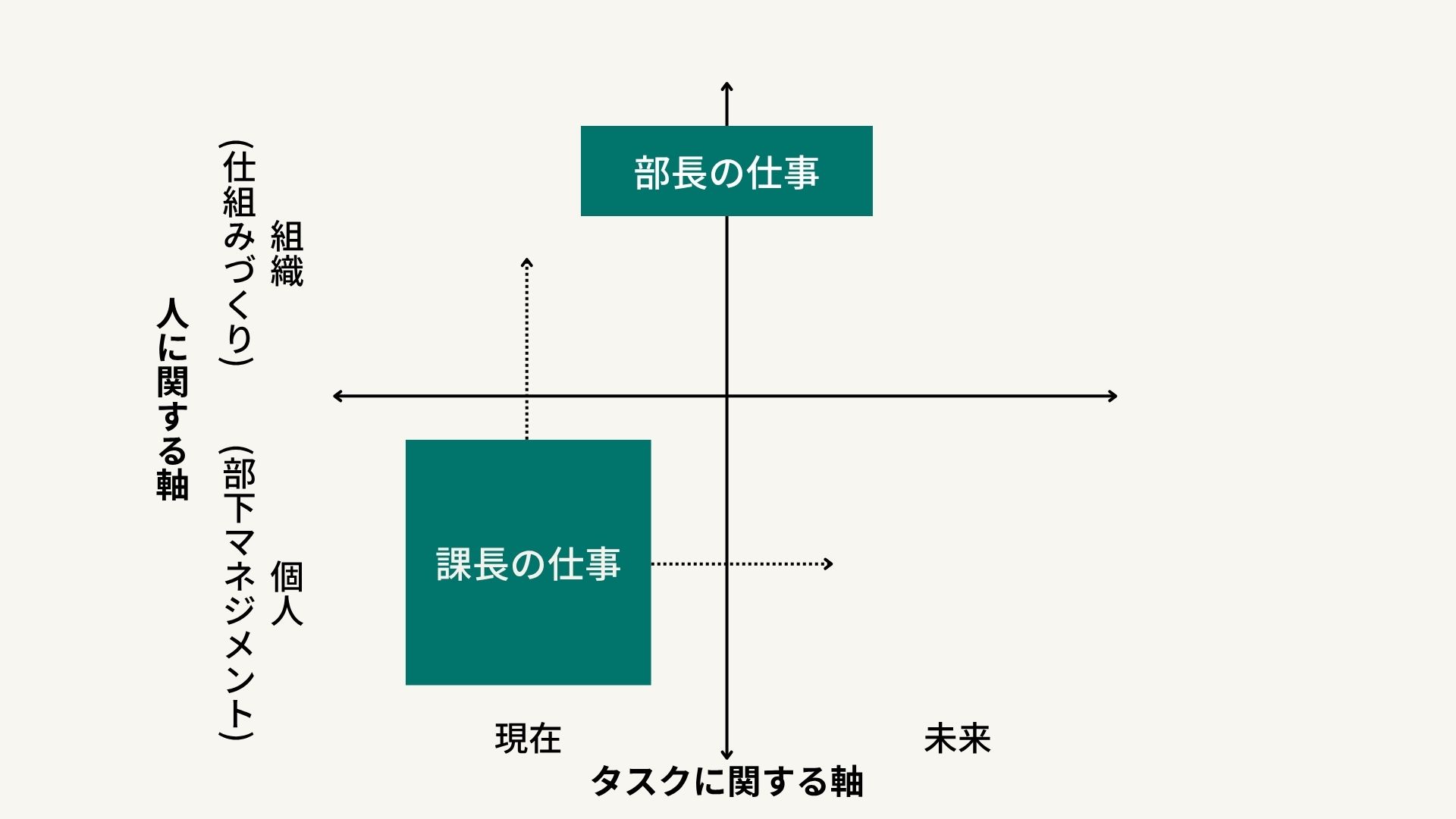

部長と課長はどちらも管理職ではありますが、担う役割や関与する範囲、影響力には明確な違いがあります。部長は経営視点で組織全体を動かす存在であり、課長は現場の実行責任者として組織の歯車を回す存在です。

役割と責任

部長は会社の経営側に属し、経営の視点を持ちます。彼らは部署の進むべき方向性や戦略を考え、外部対応にも関与します。一方、課長は現場サイドの管理職であり、部署の戦略を実行し、具体的な業務を遂行する立場です。部長は組織全体の成長と業績拡大に貢献する役割を担い、課長は現場のトップとして部署の運営を行います。

関与範囲

部長は会社全体の経営に関わるため、意思決定力と実行力が求められます。彼らは会社の方針に従い、組織の成長戦略やリスク管理を担当します。一方、課長は現場で部下と直接仕事をし、現場視点やミドルマネジメント視点を持ちながら部署の戦略を実行します。彼らは部下の指導やトラブルの解決に取り組み、現場を管理します。

影響力と業務内容

部長は経営陣との連携を図り、組織の方針をサポートする役割を果たします。彼らは組織の成長を促進し、時代のニーズに合わせて新しい仕事や成長戦略を生み出すことが期待されます。一方、課長は現場のトップとして、部署の目標達成や現場の円滑な運営に貢献します。彼らは部下とのコミュニケーションや実務の遂行に重点を置き、現場のニーズに応える役割を担います。

03部長の主な業務内容

部長の業務内容は多岐に渡ります。部下の育成や戦略策定、コンプライアンスやハラスメントなどへの対応などに加えて、プレイヤーとしての業務もこなさなくてはなりません。このような中で、コロナ前後でも状況が変わっている調査結果が出ています。

2022年に学校法人産業能率大学総合研究所から発表された調査結果によると、2~3年前と比較して最も重要度が高まった部長の業務課題は、「業務のデジタル化(DX)への対応」でした。新しい働き方への対応するために業務のデジタル化、いわゆるデジタイゼーションが部長の業務課題となっているようです。

この章では、部長の業務内容について詳しく紹介します。

▶︎参考:学校法人産業能率大学総合研究所|上場企業の部長に関する実態調査

部署全体の管理・リスクマネジメント

部長は、部署全体の管理とリスクマネジメントを行います。会社の規模にもよりますが、数十人から数百人の部下を管理することもあり、部下をグループに分けて、課長との連携を図りながら全体的な管理を行います。部署の管理には、適材適所の人材配置を行うことや、売上や生産性を数値化して進捗確認することなども含まれます。 部長は部署の全責任を負うことになるため、リスクマネジメントも徹底して行います。コンプライアンス遵守の周知や、トラブル発生時には的確な指示を出し、対応するのも部長の業務です。

経営戦略に基づいた施策を部下に実行させる

部長は、経営戦略に基づいた施策を、部下に実行させるようにします。そのためには、経営戦略を課長や一般社員に素早く伝達し、浸透するようにしなければなりません。また、新規事業の立ち上げや、新しい価値の創出なども部長の仕事です。部長は、現場のプレイヤーとして働くことがほとんどないため、課長や一般社員との信頼を培う必要があります。

他部署や取引先との交渉をする

対外的な仕事も部長の役割です。他部署と利害相反する場合には、部署を代表して、他部署と交渉する必要があります。取引先との交渉も部長が行い、トラブルが発生した場合は解決に向けて働きかけることや、必要に応じて謝罪などの対応をするケースも生じます。

部下が働きやすい環境をつくる

部下の労働環境を改善することも、部長が担う重要な役割です。労働環境の改善は、部下のモチベーション向上や生産性向上などのメリットを生み出します。また、従業員が長く働きやすい環境にすることで、早期退職などの問題を防止することができます。 労働環境の改善には、部下の働き方に加えて、メンタルケアをすることも含まれています。部下の心身の健康を気遣いつつ、継続的に成果が出せるようにサポートします。

部下のキャリア支援

部長は部下のキャリア支援にも携わります。キャリアデザインを描くのは従業員本人であるため、それを支援するには部下の希望を知る必要があります。1on1ミーティングの導入などで、部下とのコミュニケーションを深め、部下のキャリアデザインと現状の業務のすり合わせを行います。 部下の希望を考慮に入れつつ、社内でどのようなキャリアパスを歩めるか、提案やアドバイスを与えることもできるでしょう。

部下を教育する

部下の教育も部長の業務です。部長にとっての部下とは、現場の管理職である課長やその他の一般社員のことです。部下のスキルアップを支援することで、個々のパフォーマンスを向上させることができます。それはチーム全体のパフォーマンス向上に繋がり、部署の目標達成を実現可能なものにします。

部下を評価する

部長は部下を評価する立場にもあります。正当な評価によって、部下が主任、係長、課長へと昇進できるようサポートします。良い点は褒めて伸ばしますが、改善点を指摘して調整を図ることも大切です。正当な評価を行うために、部下の担当業務、業務時間や進捗状況を確認し、的確なフィードバックを行う必要があります。 数値による成果だけでなく、業務に向き合う姿勢やプロセスなどにも注目し、企業に貢献できる可能性を引き出すのも部長の大切な務めです。

04部長に求められるスキル

部長に求められるスキルは、短期的な目標を管理する力に加え、中長期的な視点での変革推進力、部下一人ひとりを導くマネジメント能力、そして組織全体を機能させる仕組み構築力まで多岐にわたります。リクルートワークス研究所のレポートでは、これら4領域のバランスをいかに保つかが、現代の部長に求められる資質であると示されています。

▶︎参考:リクルートワークス研究所|部長の仕事のリアル(2022年)

1:目標達成マネジメント

目標達成マネジメントは、今期の売上やKPIなど短期的な目標に向けて部門を運営する能力です。部長は、部門の現状を把握・分析した上で、達成すべき成果を明確にし、部下を動かすためのリソース配分や施策の立案を行います。課長と同様に、現場に即した判断力と調整力が必要となり、部長が最も時間を費やす業務の1つとされています。

2:中長期的な投資判断

中長期的な投資判断とは、部門の将来像を描き、必要な変革を推進する力です。単年度の目標に留まらず、数年先を見据えた施策を構想し、新たな枠組みや収益機会を創出する視点が求められます。特に本部長クラスではこの未来志向の比重が高く、既存の業務を超えて組織を変革する姿勢が重視されています。限られた時間の中でも、この視点を持つことが戦略人材の条件といえます。

3:ピープルマネジメント

ピープルマネジメントは、部下一人ひとりに向き合い、動機づけや能力開発を行うスキルです。特に本部長以外の部長では、実際の業務の多くをこのマネジメントに費やしています。評価・面談・指導といった個別対応を通じて、組織の活性化を図る役割が強まっており、部長であっても現場感覚と人間関係構築力が重要です。これは課長との大きな共通点でもあります。

4:チームビルディング

チームビルディングとは、個人対応にとどまらず、組織的な仕組みや連携体制を構築する能力です。社内外の関係者と協働しながら部門全体をデザインし、再現性ある成果を生む体制を築くことが求められます。特に本部長クラスではこのスキルへの比重が高く、組織間連携や事業部全体の統合的な統制を担います。属人性を超えた「仕組み化」は、今後の部長にとって必須の視点です。

05部長に選ばれる人の特徴

部長に抜擢される人材には、特定の仕事経験や育成機会に共通点があります。リクルートワークス研究所の調査では、業務経験が4つの部長役割(現在志向・未来志向・部下マネジメント・仕組みづくり)にどう影響するかが分析され、一定の傾向が見られました。ここでは、特に部長候補に求められる実務経験の特徴を紹介します。

▶︎参考:リクルートワークス研究所|部長の役割に関する企業調査

1:顧客や取引先の経営者と業務で関わりを持っている

部長に選ばれる人材は、単なる業務遂行者ではなく、顧客や取引先の経営層と直接交渉・折衝した経験を持つことが特徴です。このような経験は、目の前のKPIだけでなく、相手企業の戦略や経営課題に触れ、視座を高める機会になります。調査でも、こうした経験が「現在志向」の業務遂行力に加えて、「未来志向」の構想力にも良い影響を与えているとされています。

2:事業や会社に影響を与えるプロジェクトの責任者

影響力の大きいプロジェクトに責任者として参画した経験も、部長人材の共通項です。このような役割では、組織の利害関係を調整したり、長期的な目標に向けた意思決定を求められるため、戦略構築や推進力が自然と養われます。部門内にとどまらず、事業全体や社会的意義まで見据えた取り組みが、未来志向のリーダーシップを育てる土台となります。

3:管理職として未経験の事業への異動

管理職になった後に、自身が未経験の製品やサービスを扱う部署へ異動した経験も、部長人材にとって大きな成長機会となります。これは、自分の成功体験が通用しない環境でマネジメントする必要があるため、業務の属人化を避け、汎用的なマネジメント力を身につける契機となります。特に「仕組みづくり」の能力が育まれ、個人での直接指導から一歩引いた統治力が養われます。

4:管理職として事業部門とコーポレート部門の双方を経験

部長候補には、事業部門と本社・管理部門(コーポレート)の双方での経験を持つ人材も多く見られます。異なる論理で動く両部門を理解することは、組織全体の設計や仕組み化に必要な視点を与えます。このような経験は、「仕組みづくり」能力に強く影響を与え、複雑な利害関係を乗り越えた統合的マネジメントを行える素地となります。

06部長に向いていない人の特徴

部長に向いていない人の特徴は、以下の通りです。

- 1:リーダーシップを発揮できない

- 2:チームビルディングが苦手

- 3:堅実性を重視しすぎる

部長には、組織の目標を達成しながら将来を見据えて行動するバランス感覚が求められます。現場管理職と異なり、経営視点で組織全体に影響を与える存在であるため、自らの殻に閉じこもるタイプや、変化を恐れて堅実に徹しすぎる人は適性が低い傾向にあります。

1:リーダーシップを発揮できない

部長職は、単に与えられた業務を遂行する立場ではなく、組織を方向づけ、部門を牽引する役割を担います。そのため、指示待ちや他者任せの姿勢が強い人は、部長としてのリーダーシップを発揮できず、信頼を集めることが難しくなります。また、部下の前で意思決定を避け続けることで、組織の停滞や混乱を招くおそれもあります。指導力に加え、自身の判断に責任を持てる覚悟が求められます。

2:チームビルディングが苦手

部長は、部下一人ひとりと向き合うだけでなく、チーム全体の力を引き出す「場づくり」も求められます。個人プレーヤーとして優秀であっても、他者に関心を持たず、関係構築を避ける傾向がある人は、チーム形成に課題を抱えやすい傾向にあります。部署全体の連携を促し、心理的安全性を確保しながら成果を最大化するには、信頼関係と巻き込み力が不可欠です。

3:堅実性を重視しすぎる

安定志向や慎重な意思決定は重要ですが、それだけに固執すると、変化を恐れて現状維持にとどまるリスクがあります。部長には、既存の枠組みに依存せず、中長期的な成長に向けてリスクを取る判断も求められます。未来を見据えた投資や、新たな仕組みづくりを推進する意欲がない場合、部門の成長が鈍化する可能性があります。堅実さと挑戦のバランスが求められるポジションです。

07部長が抱えている課題

学校法人産業能率大学総合研究所の調査によると、部長としての悩みの1位は「部下がなかなか育たない」、2位は「部下の人事評価が難しい」、3位は「職場の(or自分の)業務量が多すぎる」という結果が出たそうです。

この章では部長が抱えている課題がなぜ起こっているのか解説します。

▶︎参考:学校法人産業能率大学総合研究所|上場企業の部長に関する実態調査

OJTに依存した育成に限界がきている

日本の人材育成は、終身雇用・年功序列を前提としたOJTが一般的でした。しかし、昨今では日本を代表する企業でも経営破綻が起き、まさにVUCA時代というような状況となっています。

このような状況下において、人材育成も変化しなければならないのですが、まだまだOJT・研修を中心とした人材育成から脱却できていないのが現状です。

スキルが多様化した現代社会において、部下が伸ばしたいスキルを上司が保有している可能性はどんどん低くなっています。そのため、OJTで新しいスキルを習得するのではなく、自らが学び成長しなくてはなりません。一方で、自ら学ぶ社会人が少ないのも現実です。日本人の約67%は自主学習を全くしておらず、諸外国と比較しても顕著に学びという観点での自己投資金額や時間が低いのです。

部長としては、部下を育てるという発想から、部下が育つという組織に変えていく必要があります。部下の内発的動機を引き出すようなコーチングやキャリア支援、業務の割り当てを意識して、部下が主体的に仕事に取り組むように支援しなければならないのです。

プロセスを可視化しにくい

2位の「部下の人事評価が難しい」という悩みは、新しい働き方によってプロセスを可視化しにくくなっていることが要因かもしれません。リモートワークを容認する企業も増えてきた中で、部下がどのような努力をしているのか、どのような勤務態度で仕事に臨んでいるかが見えにくくなり、結果による評価比重が多くなってきています。

成果主義は数値で結果を測れる部署であれば、部下の納得も得やすく、むしろ人事評価しやすくなった側面もあるでしょう。一方で数値で測ることのできない部署では、単純な業務上のアウトプットだけで評価をすることが難しく、新しい働き方に即した人事評価の変革も同時に求められています。

人手不足と生産性の低さ

3位は「職場の(or自分の)業務量が多すぎる」という結果でした。この悩みの要因は、人手不足と生産性の低さにあります。

社会変化の速度が増していく中で、デジタル化への対応、SDGsへの貢献、GX、新規事業の創出など対応すべき業務がどんどん増えていきます。日本全体で人口が減少していく中で、採用もなかなか進まず、これらの新しい課題に対応する人材を社内から人事異動という形で任命しなければなりません。そうなると、異動していた人が任されていた業務を残された人で対応しなければならず、業務量はどんどん増えていきます。

その上で、生産性の低さも拍車をかけて、増加する業務に対応しきれないという悩みに繋がっているのではないでしょうか。部長としては、部下に完全に任せる業務と・自分が一定関わる業務・伴走しながら進める業務など、業務の棚卸しと分類を進め、完全に任せるための育成を行い、部下だけでなく自身の業務量もマネジメントする必要があるでしょう。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

08 管理職研修|Schoo for Business

Schooでは約9,000本の授業を保有しており、マネジメント研修に関する授業も多く揃っています。その上、自己啓発にも効果的な内容の講座を毎日配信しているため、研修と自己啓発の両方に対応することができるシステムになっています。

研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schooの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

管理職研修の特長

schoo for Businessのマネジメント研修の特長としては3点あります。

1.隙間時間でインプットできる

Schoo for Businessは、倍速再生や中断地点からの再生もできるので、隙間時間で研修を受講することができます。普段は業務で忙しいマネジメント層に、短時間で質の高いインプットをしてほしいという企業におすすめのサービスです。

また、スマートフォンのアプリからも視聴できるので、通勤時間やお昼休憩などの時間を活用して、研修を受講することもできます。

2.何度でも復習可能

Schooは、eラーニングによる研修であるため、何度でも同じ動画を見返すことができます。インプットした内容を実務でアウトプットしてみて、上手くいかなかったところを再度試聴して復習するといった使い方ができるのも、eラーニング形式であるSchooのメリットと言えます。

3.第一線で活躍するビジネスパーソンが講師

通常、研修は研修講師という職業の人が、講師を務めます。もちろん、教えることに関しては研修講師は専門家で秀でていますが、実際の実務で得た経験や知見といった内容が欠けており、教科書どおりの内容となってしまうことも珍しくありません。

しかし、Schooの講師は第一線のビジネスパーソンにお願いしております。GoogleやYahoo、リクルートやサイバーエージェントでマネジメント業務を担ってきた一流のビジネスパーソンから、血の通ったマネジメントを学ぶことができるという点はSchoo最大の特長と言えるでしょう。Schooのマネジメント研修に適している講座の講師例は以下のとおりです。

-

株式会社ポケットカルチャー 代表取締役

株式会社ポケットカルチャー 代表取締役

1988年3月立教大学法学部法学科卒業、株式会社リクルートに入社。人材領域に16年間携わり、営業部長、リクナビ編集長などを歴任。2004年より国内旅行領域(じゃらん)の責任者となり、 2008年に株式会社リクルート執行役員に就任。じゃらん・ホットペッパーなどを扱うリクルートライフスタイルの社長、ゼクシィ・スタディサプリなどを扱うリクルートマーケティングパートナーズの社長など、様々な領域の責任者を歴任。累計1万人以上をマネジメントしてきた。2018年3月に同社を退職し、現在は現職の他、株式会社イオレの代表取締役社長、株式会社Gunosyの社外取締役・複数の企業の顧問を行う。

-

株式会社クロスリバー 代表取締役CEO

株式会社クロスリバー 代表取締役CEO

マイクロソフト米国本社に入社し業務執行役員としてPowerPointやTeamsなどの責任者を歴任。2017年にクロスリバーを設立し、メンバー全員が週休3日・複業(専業禁止)しながら800社以上の働き方改革と学び方改革を支援。著書25冊『AI分析でわかったトップ5%社員の習慣』など。フジテレビ『ほんまでっか!?TV』準レギュラーなどメディア出演多数。

-

株式会社壺中天 代表取締役

株式会社壺中天 代表取締役

2008年、リクルート社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、急成長中のアカツキ社で人事企画室を立ち上げる。2020年、「人事の意志を形にする」ことを目的として壺中天を設立。 20年間、人事領域を専門分野としてきた実践経験を活かし、人事制度設計、組織開発支援、人事顧問、人材マネジメント講座などによって、企業の人材マネジメントを支援している。 主な著作『人材マネジメントの壺』(2018)、『図解 人材マネジメント入門』(2020)など。

管理職研修に関するコンテンツ一覧

| スキル | 講座 | 時間 |

| 部下マネジメント | 部下やチームが期待どおりに動く「壁マネジメント」術 | 2時間 |

| できる人を「辞めさせない」15分マネジメント術 | 40分 | |

| リーダーシップは「見えないところ」が9割 | 1時間 | |

| 仕組みづくり | 自律的組織を目指した組織開発において必要なこと | 2時間 |

| チームをまとめて関係性を高めるマネジメント術 | 2時間 | |

| ビジネスパーソンとして押えておきたい「人材マネジメント」の基礎 | 1時間 | |

| 現在志向(目標達成) | 目標設定と管理への基礎理解 | 1時間30分 |

| チーム全員が追いかける目的・目標の作り方 | 1時間 | |

| 人事評価 部下の評価を正しく行うポイント | ||

| 未来志向(新規事業・イノベーション) | スタートアップのマネジメントルール | 1時間30分 |

| 基礎から学ぶ事業戦略策定のノウハウ | 5時間40分 | |

| 経営戦略クイックガイド - ビジネスの勝ちパターン | 1時間30分 |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

Schooの管理職研修の費用

Schoo for Businessは1ID1,650円から利用可能で、20名より申し込みができます。ご契約のID数が多ければ多いほどボリュームディスカウントもあるので、マネジメント研修だけでなく、若手社員研修や中堅社員研修などを組み合わせると費用を抑えて研修を実施することが可能です。詳しい費用はお問い合わせをいただくことで、お見積もりを出させていただきます。

Schoo for Businessを導入するまでの流れ

まずは資料請求・お問い合わせをお願いいたします。担当がお電話・メールにて詳細をお伺いして、お客様が抱えている課題やどのような研修を希望されているかをヒアリングさせていただきます。ご契約からは数週間で利用開始いただくことが可能ですが、ご希望に合わせて導入開始日は調整可能でございます。

09まとめ

部長の具体的な業務や、課長との違いについて解説しました。社会情勢や事業環境の変化により、業務が複雑化しています。今一度、役職ごとの役割への理解を深めて、それぞれがしっかりと機能するよう取り組む必要があります。また、経営層の人材不足も問題となっている中、適切な研修制度の運用により、貴重な既存従業員の育成も、多くの企業の優先すべき課題であると言えるでしょう。