アジャイル型組織とは|組織の特徴やメリット・デメリットについて解説

企業が新たな価値を素早く、継続的に提供するためにアジャイル型組織といった組織形態や組織論が近年注目されています。従来型の組織とどのような違いがあるのでしょうか。本記事ではアジャイル型組織の概要や特徴、従来の企業との違い、メリット、デメリットについて紹介します。

- 01.アジャイル型組織とは

- 02.アジャイル型組織とピラミッド型組織の違い

- 03.アジャイル組織が注目される背景

- 04.アジャイル型組織の特徴

- 05.アジャイル型組織のメリット

- 06.アジャイル型組織のデメリット

- 07.アジャイル型組織へ移行するための方法

- 08.まとめ

01アジャイル型組織とは

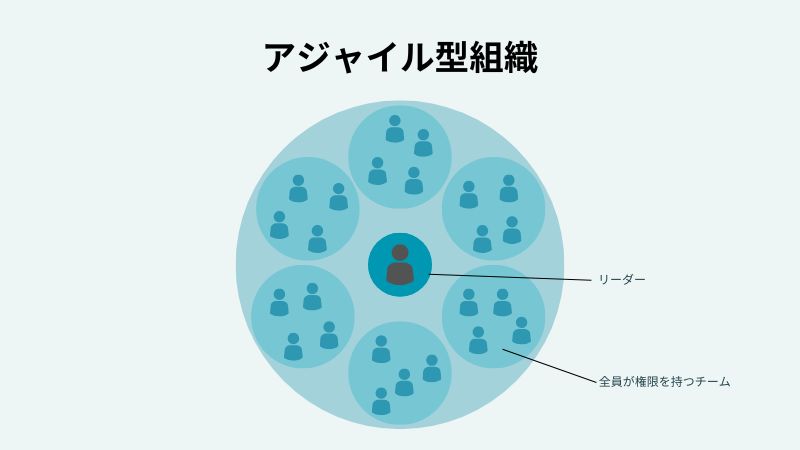

アジャイル型組織とは、柔軟で迅速な意思決定を促進するために、フラットで協力的なチーム構成を重視する組織形態のことです。 アジャイル型組織は、従来のピラミッド型の階層構造ではなく、フラットで分散的な体制が特徴です。複数の小規模かつ自律的なチームが、異なる専門性を持つメンバーで構成され、プロジェクトごとに迅速に編成されます。

アジャイル型組織は、顧客ニーズへの迅速な対応、業務プロセスの効率化、イノベーションの推進を目的としています。また、意思決定のスピードを上げるために権限を現場に委譲し、チーム全体での協力やコミュニケーションを重視します。この仕組みにより、組織は変化に柔軟に対応しつつ、メンバーの主体性を引き出すことが可能になります。

02アジャイル型組織とピラミッド型組織の違い

| アジャイル型組織 | ピラミッド型組織 | |

| 構造 | フラットで柔軟な組織編成 | 階層的で、上司から部下への指示が中心 |

| 環境 | 変化への迅速な対応が求められる | 安定性を重視 |

| 権限 | チームや個人に委ねられる | 上位の管理職が主に意思決定を行う |

| マネジメント | サポート役として、チームメンバーの自主性を引き出す | 上司が計画と指示を出す |

| 業務の進め方 | 改善と実行を繰り返す | 管理職が細かく進捗を確認 |

アジャイル型組織はフラットで柔軟なチーム構造を持ち、迅速な意思決定と適応力を重視します。リーダーはサポート役として機能し、業務は反復的に進行します。対となる組織としてピラミッド型組織があります。こちらは階層的で安定性を重視し、上司からの指示が中心です。権限は上位管理職に集中し、業務は計画的に進行します。アジャイル型組織とピラミッド型組織の違いを5つの観点から紹介します。

構造

アジャイル型組織はフラットで柔軟な構造が特徴です。階層が少なく、複数のチームが自律的に動きます。各チームはプロジェクトごとに編成され、必要に応じて柔軟に再編成されます。情報共有が横断的に行われ、意思決定が迅速です。一方、ピラミッド型組織は階層構造が明確で、上位層から下位層への指示命令系統が存在します。役職ごとに権限と責任が割り振られており、指揮系統が一貫しています。情報の流れは基本的に縦方向で、意思決定はトップダウンで行われます。この構造は規模の大きな組織運営に適していますが、変化への対応は遅くなりがちです。

環境

アジャイル型組織は変化の激しい環境に適しています。不確実性が高い市場で素早く対応することが求められるため、小さな単位で試行錯誤を繰り返します。顧客や関係者とのコミュニケーションが密で、状況に応じた柔軟な軌道修正が可能です。これに対し、ピラミッド型組織は安定した環境に強い構造です。業務プロセスが標準化されており、大量生産や定型業務の遂行に適しています。ただし、変化への対応は遅く、組織全体で方向転換を行うには時間がかかる傾向があります。

権限

アジャイル型組織では権限が現場に分散されています。チームや個人が裁量を持ち、意思決定を迅速に行います。リーダーは管理者というよりファシリテーターやコーチの役割を担い、チームの自主性を促します。一方、ピラミッド型組織では権限は上位層に集中しています。意思決定はトップダウンで行われ、指示は順次下層へ伝達されます。現場は決定事項を実行する役割が中心となり、権限の範囲は限定的です。

マネジメント

アジャイル型組織ではマネジメントは支援型です。管理者はチームの自主性を尊重し、障害を取り除くサポートを行います。評価はプロセスやチームの柔軟性・創造性が重視されます。これに対し、ピラミッド型組織のマネジメントは指示と管理が中心です。目標やルールを明確に設定し、計画通りに遂行されることを重視します。評価は業績や達成度に基づきます。

業務の進め方

アジャイル型組織は短いサイクルで業務を進めます。例えば、スクラムなどの手法ではスプリントと呼ばれる短期間で成果を出し、改善を繰り返します。顧客フィードバックを迅速に反映させ、柔軟に修正します。一方、ピラミッド型組織では計画重視で進行します。事前に立てた計画に基づいて業務を遂行し、定期的に進捗を管理します。変更には稟議や承認プロセスが必要で、柔軟性は低くなります。

03アジャイル組織が注目される背景

アジャイル組織が注目される背景として、次の3つの要因が挙げられます。

- 1:ジョブ型雇用の浸透

- 2:デジタルの推進

- 3:VUCA時代の到来

- 4:2001年のアジャイルソフトウェア開発宣言

これらの要因が重なり合い、アジャイル組織がビジネス環境において注目される背景となっています。ここでは、それぞれについて解説していきます。

ジョブ型雇用の浸透

近年、従来の終身雇用や長期的な雇用関係が希薄化し、ジョブ型雇用やフリーランスとしての働き方が増加しています。これにより、企業は柔軟で多様なスキルセットを持つ人材を短期間で組織に取り込む必要性が高まっています。アジャイル組織は、その柔軟性やスピードによって、ジョブ型雇用の浸透に対応する上で有利な枠組みとなっています。アジャイルな方法論は、個々の役割やスキルに依存するのではなく、柔軟なチームに焦点を当て、素早い変化に対応する能力を育成します。

デジタルの推進

アジャイル組織が注目される背景として、デジタルデバイスの高度化が進んだことがあげられます。 デジタルデバイスの普及が進んだことで、今までになかったビジネスが続々と登場しているのです。 タクシーの利用形態を変革したUber Eatsもその一つでしょう。今後、自社と全く異なる業界が、インターネットを駆使して続々参入することが予測されます。 このような企業に太刀打ちするために必要なのが、組織の変革であり、アジャイル型組織の普及でした。 アジャイル型組織は、チーム全員に役割が与えられており、従業員のモチベーションがパフォーマンスの向上に直結します。 従業員のモチベーションが向上すれば生産性も向上していく可能性があるため、アジャイル型組織に注目が集まっているのです。

VUCA時代の到来

VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)時代とは、急速な変化や不確実性が日常的なものとなっているビジネス環境を指します。このような環境下では、従来の堅固な階層構造や縦割りの組織では対応が難しく、柔軟性と迅速な意思決定が求められます。アジャイル組織は、チーム単位での自己組織化や短い反復周期によるスピーディな対応力を持ち、VUCA時代に適応するための有力な手法として注目されています。

▶︎参考:VUCAとは?注目される理由や必要なスキルについて解説する

2001年のアジャイルソフトウェア開発宣言

アジャイル型組織の概念は、2001年に発表された「アジャイルソフトウェア開発宣言」が原点となっています。この宣言は、ソフトウェア開発の現場で従来型のウォーターフォールモデル(計画重視・一括開発)に限界を感じた17名のエンジニアによって提唱されました。この宣言では、「プロセスより個人と対話」「ドキュメントより動くソフトウェア」「契約より協調」「計画より変化への対応」を重視しています。従来型では要件定義から設計・開発・テストと段階を踏んで進めますが、アジャイルは短い期間で動く成果物を提供し、継続的に改善します。この考え方はソフトウェア開発だけでなく、ビジネス全般にも広がり、製品開発や組織運営に採用されるようになりました。現在では、IT業界を超えて金融・製造・医療など多様な業界でアジャイル型組織が導入されています。

04アジャイル型組織の特徴

アジャイル型組織の特徴について紹介します。 アジャイル型組織で生産性を向上するためには、権限委譲、ビジョンやパーパスの共有、PDCAサイクルが早い、従業員が権限を持つ、ボトムアップによる意思決定の4つの特徴を備えることが大切です。 アジャイル型組織の特徴に沿った組織構築をおこなっていきましょう。

権限委譲を重視している

アジャイル型組織は、時代の流れに合わせて業務遂行が柔軟です。顧客や社会の需要は絶え間なく変動しているため、意思決定に時間をあまりかけるべきではありません。 意思決定に時間を要している間、商品の需要が下がってしまう可能性もあるからです。柔軟に業務遂行をして時代の流行を常に意識するようにしましょう。

明確なビジョンやパーパスが共有されている

事業に一貫性を持たせるために、アジャイル型組織はビジョンが明確です。組織が一体になって明確なビジョンを持つことで、事業の方向性に一貫性が出ます。 チーム全員が同じビジョンを持てば、自社の売上に直結するビジネスチャンスを掴むことが可能です。

PDCAサイクルが早い

もし、組織の方向性が間違っていたとしても、アジャイル組織は早めに改善します。従来の企業とは異なり、全員に権限があるので思考し、実行して改善する流れを素早くできます。 早めに改善することで、事業で失敗しても早く立ち直ることが可能です。

ボトムアップによる意思決定

先ほど紹介したようにアジャイル型組織は、従業員全員が権限を持ちます。 従業員全員が権限を持つことで、素早く課題解決をすることが可能です。それぞれの従業員が自発的な行動をしやすくなるので、画期的な問題解決の方法を見つけやすくなります。

05アジャイル型組織のメリット

アジャイル型組織のメリットとして、以下の3点があります。

- 1:意思決定が早い

- 2:変化に対応しやすい

- 3:生産性が高い

- 4:メンバーの離職率が下がる

- 5:ナレッジの蓄積と活用が進む

- 6:DXを実現する

アジャイル型組織は意思決定が早く迅速に行動することができるため、変化に対応しやすい点がメリットとして挙げられます。また、変化の中から学習し業務改善ができるため生産性が高くなるのです。

意思決定が早い

アジャイル型組織のメリットは、意思決定が早いことです。事業に関して会議を開いて討論する時間を削減できるので、早めに行動できます。 アジャイル型組織では、方向性が決まり次第、すぐに行動に移すため、検討中に競合から同様のサービスが提供されるリスクを減らすことができるのです。

変化に対応しやすい

変化に対応しやすいことも、アジャイル型組織の強みです。アジャイル型組織は、事業を実行しつつ何か変化があれば、その都度対応しています。 アジャイル型組織は変化に対応しやすい強みがあることで、トラブルに対応できたり、ビジネスチャンスを掴みやすくなります。

生産性が高い

アジャイル型組織は、実行する中で訪れる変化から学習しつつ素早く業務改善ができるので、生産性が高い傾向にあります。 生産性が高くなると、結果的に従業員のモチベーションや能力も向上していくでしょう。

メンバーの離職率が下がる

アジャイル型組織は自律性と裁量権が高く、メンバーが意思決定に関与しやすい環境です。これにより、仕事への主体性と責任感が生まれます。短いサイクルで成果が出るため、フィードバックが迅速に得られ、成長を実感しやすくなります。さらに、意見が反映される機会が多く、メンバーの満足度とエンゲージメントが向上します。これらの要素が働きがいを高め、結果的に離職率の低下につながります。

ナレッジの蓄積と活用が進む

アジャイル型組織では異なる専門性を持つメンバーが協働するため、知見が融合されやすくなります。短いサイクルで試行錯誤を繰り返すことで、成功や失敗のナレッジが蓄積されます。また、定期的に振り返り(レトロスペクティブ)を行うことで、ノウハウがチーム内外で共有されます。この継続的な学習と改善により、組織の知見が蓄積され、競争力が強化されます。

DXを実現する

アジャイル型組織は短期間で市場対応と改善を繰り返すため、DX推進に適しています。従来型組織では意思決定が遅れがちですが、アジャイルではデータに基づいた素早い意思決定が可能です。リアルタイムでフィードバックを反映できるため、変化に即応できる柔軟性が強みです。これにより、DXを加速し、競争力と価値提供力が強化されます。

06アジャイル型組織のデメリット

先ほどアジャイル型組織のメリットについて紹介しました。一方で、アジャイル型組織のデメリットも存在します。アジャイル型組織のデメリットとして、以下が挙げられます。

- 1:スケジュール管理が難しい

- 2:人の管理が難しい点

- 3:適している企業・部門が限定的

アジャイル型組織では人やスケジュールの管理が難しい点がデメリットです。また、働き方が社会全体に浸透していないため規模が大きい企業には適さない可能性があります。

スケジュール管理が難しい

アジャイル型組織は、プロジェクトごとにスケジュールを設定して仕事するので、スケジュール管理が難しい傾向にあります。 それぞれが別のプロジェクトを同時進行しているアジャイル型組織では、全体的なスケジュールの把握が難しいことが、アジャイル型組織のデメリットと言えるでしょう。

人の管理が難しい

従来の組織とアジャイル型組織の仕組みは全く異なるので、従業員に慣れてもらうのに時間がかかります。 アジャイル型組織は、自主性が求められる働き方なので、仕事に対して意欲的でない場合は、不向きと言えます。 まだ社会全体に浸透しておらず育成にも多くの時間がかかると予測されるでしょう。

適している企業・部門が限定的

アジャイル型組織は、特にイノベーションや変化に対応する環境に適していますが、安定性や規模が重要な部門や企業には向かないことがあります。例えば、大規模な製造業や厳格な規制を受ける業界では、柔軟性が過度に求められると、業務効率や品質管理が難しくなる場合があります。そのため、アジャイル型組織は特定の部門やプロジェクトに特化するのが一般的です。

07アジャイル型組織へ移行するための方法

アジャイル型組織へ移行するために、大きく3つのことを実施する必要があります。次で解説する内容を参考に、アジャイル型組織を作成していきましょう。

パイロットチームでアジャイル型組織をトライアルしてみる

まずは小規模な人員で構成されたパイロットチームでアジャイル組織を構成していきましょう。小規模で実施するメリットとして、リスクを抑えられる点が挙げられます。いきなり、全社的にアジャイル型の組織を構築すると失敗した際に大きな損失を伴う可能性があるからです。まずは小さな組織から徐々に拡大していくようにしましょう。

アジャイル型人材を育てる環境をつくる

アジャイル型組織は柔軟な対応や改善を常におこなって、事業を推進していきます。そのため、誰もが気兼ねなく手を上げることができる環境を目指す必要があります。また、社員に権限を付与していくので、失敗しても許容し、次のアクションに繋げやすかったり、反対意見も取り入れやすい環境構築が必要です。

学習環境を整える

アジャイル型組織の特徴として、従業員が権限を持っていることが挙げられます。また、アジャイル型組織の人材はスピード感が早く、常に柔軟に対応していくことが求められるため、組織視点で意思決定していくスキルが求められます。このようなスキルを持った人材を揃えるためにも、人材育成の環境を構築する必要があるのです。具体的な方法として、社内研修の実施やeラーニング・社外セミナーといった社外研修の導入が挙げられます。特にeラーニングは好きな時間で学習することができるので、業務での不明点を都度解消していくことができます。したがって、改善が早く、柔軟な対応が求められるアジャイル組織と相性が良いと言えるでしょう。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

08まとめ

アジャイル型組織の概要、特徴、従来の組織との違い、メリット、デメリットについて紹介しました。 アジャイル型組織は、従来の組織とは異なり受動的に仕事をするのではなく、自発的に仕事をしなければなりません。従業員一人ずつにそれぞれの仕事の権限があるため、素早く実行に移せて仕事が効率化できるので、労働時間の削減につながります。 つまり、アジャイル型組織を導入することで従業員がより働きやすい環境になるのです。また、実行と改善を繰り返していくことで、コストと時間の削減にもつながるでしょう。 このようにアジャイル型組織を導入するメリットは数多く存在します。労働環境をより良いものにしたい方や生産性を高くしたい方は、ぜひ、アジャイル型組織の導入を検討しましょう。