学習する組織とは|5つのディシプリンや企業事例を紹介

学習する組織とは、目的に向けて効果的に行動するために、集団としての意識と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織のことです。変化の激しい時代に対応するために、学習する組織への注目が高まっています。本記事では学習する組織を構成する要素や事例について紹介します。

- 01.学習する組織とは

- 02.学習する組織の3つの柱

- 03.学習する組織を構成する5つのディシプリン

- 04.学習する組織を阻害する7つの要因

- 05.学習する組織における2つのレベル

- 06.学習する組織で得られるメリット

- 07.学習する組織づくりを推進している企業事例

- 08.学習する組織づくりを支援するSchoo

- 09.まとめ

01学習する組織とは

学習する組織とは、目的に向けて効果的に行動するために、集団としての意識と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織のことを言います。これは、1970年代にハーバード大学名誉教授のクリス・アージリス氏が提唱した概念です。1990年に、マサチューセッツ工科大学の教授、ピーター・M・センゲ氏の著書「The Fifth Discipline」(邦題「最強組織の法則」)が出版されたことにより広まりました。

学習する組織という考え方は、VUCAと呼ばれる変化の激しい時代に対応するために注目が集まりました。リモートワークや生成AIの普及などを代表として、未来が読めない時代に突入しています。このような時代に、主体的に変化を続ける個人やチーム、組織を目指す企業が増えているのです。

▶︎参考:最強組織の法則

▶︎参考:『学習する組織とは何かーピーター・センゲの学習論-J

学習する組織が注目される背景

学習する組織が注目されるようになった背景には、企業を取り巻くスピードが速くなり、常に変化への適応力・成長力が求められるようになったことが挙げられます。特に、1980年代から90年代にかけ、技術や知識が塗り替えられるスピードが高まり、上司から部下へ仕事のノウハウを伝えたり、知識をマニュアルで伝承したりすることが困難になりました。

さらに、社会環境の急激な変化やグローバル化により、企業の資源はものや金から知識へと移行しました。その結果、社員が主体的に学習をし、知識を身につけ行動することが重要視されるようになったのです。

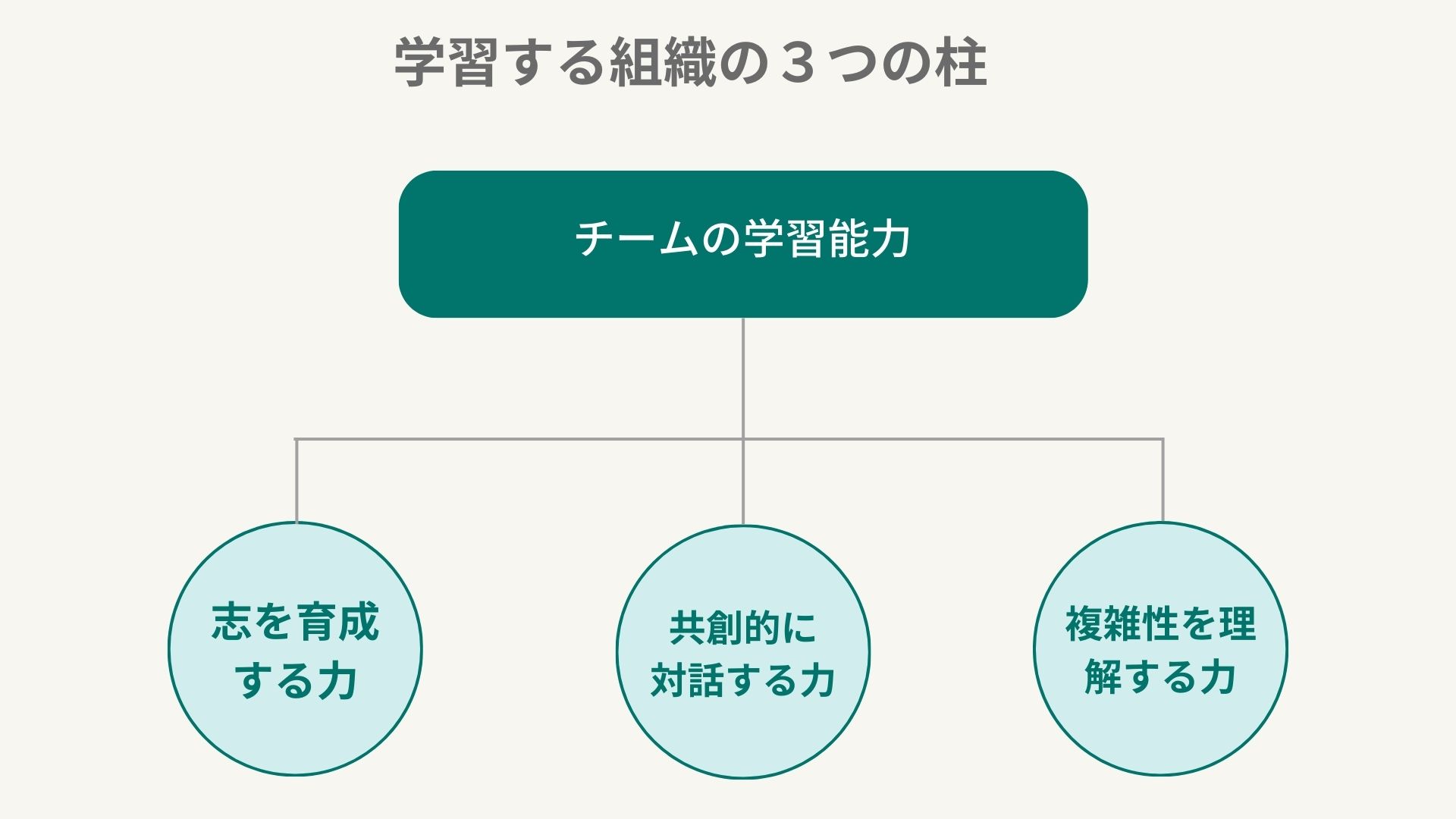

02学習する組織の3つの柱

学習する組織の3つの柱とは、志を育成する力、共創的に対話する力、複雑性を理解する力です。これら3つの柱をバランスよく伸ばしていくことが重要なポイントです。それぞれの内容を詳しく見ていきます。

志を育成する力

1つ目の柱である「志を育成する力」とは、自律的に仕事を進めるための力のことです。 「自己マスタリー」と「共有ビジョン」が志の育成に当てはまります。自己マスタリーとは、組織を構成する個々人が、自己研鑽をし続け、学習を深めていくことを意味します。一方、共有ビジョンとは、チームとしての志を意味します。

共創的に対話する力

2つ目の柱である「共創的に対話する力」とは、個人、チーム、組織に根強く存在する無意識の前提を振り返り、内省しながら、ともに創造的に考え、話し合う能力です。先入観や固定概念にとらわれたままでは、自身の行動を制限してしまいがちです。先入観を振り払うための「メンタルモデル」と、オープンな対話で理解を深める「チーム学習」が必要です。

複雑性を理解する力

3つ目の柱である「複雑性を理解する力」とは、現在起こっている問題に対して、その背景に潜んでいる原因を探り、根本的な対処法を考え抜くことです。表面化している問題に対する解決策だけでは、真の意味での解決とは言えません。問題の本質を見極めることが重要なのです。

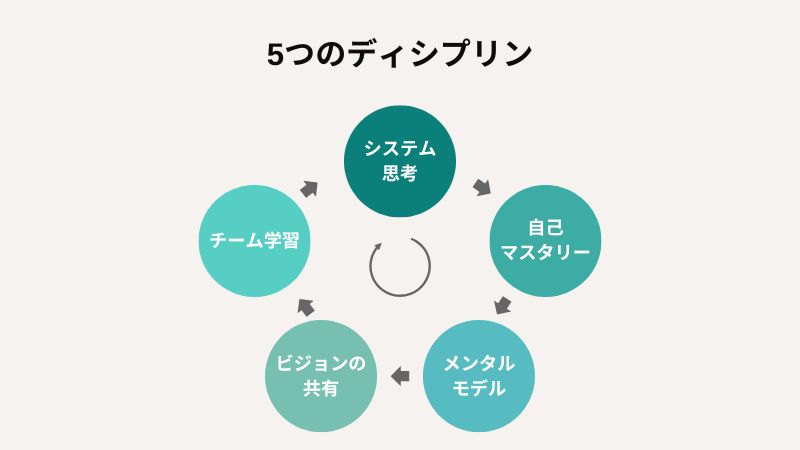

03学習する組織を構成する5つのディシプリン

学習する組織の3つの柱を磨くには、以下の5つのディシプリンが重要です。

- 1:システム思考

- 2:自己マスタリー

- 3:メンタルモデル

- 4:ビジョンの共有

- 5:チーム学習

ディシプリンとは、「訓練」や「学科/学問」といった意味です。学習する組織においては「学習領域」や「スキルセット」のような意味合いで使われています。この章では、5つのディシプリンについて詳しく紹介します。

システム思考

システム思考とは、複雑な要素が絡み合った社会や環境において、さまざまな事象の相互関連性を考える概念です。一般的に、問題解決の際にはその原因となるものを探り、解決していく論理的思考を行うことに慣れています。しかし、複雑化した環境では、断片的ではなく全体像を捉えることが重要です。

自己マスタリー

自己マスタリーとは、継続的に個人のビジョンを明確にし、それを実現するためにエネルギーを集中させ、忍耐力をつけ、現実を客観的に見ることです。誰もが個人のスキル・強みを活かすことの重要性を認識していますが、さらに一歩踏み込み、個人の心の成長こそ重要なポイントです。

メンタル・モデル

メンタル・モデルとは、先入観や固定観念といった、自分のなかにある凝り固まった考え方のことです。このようなメンタル・モデルは、思考や行動に影響を与え、行動に制限がかかってしまうおそれがあります。無意識のうちに持っているメンタル・モデルに気づくためには、さまざまな視点や価値観を受け入れることが求められます。

ビジョンの共有

ビジョンの共有とは、企業が掲げるビジョンではなく、組織のメンバーが互いの目的や目指すべき将来の理想像を共有することです。そのビジョンを共有し、何を作り出し、どのように有りたいのかといったことを共有することが重要です。

チーム学習

チーム学習とは、ビジョンを共有したメンバー同士が、対話を通して組織のパフォーマンスを最大限発揮できるよう、学び合う学習法です。複雑化する環境の中で成長し続けていくためには、個人の成長のみならず、チームでの成長が必要不可欠です。チームで学習し合う過程は、学習する組織そのものといえます。

04学習する組織を阻害する7つの要因

ピーター・M・センゲは、学習する組織を阻害する7つの要因があると述べています。具体的には以下の7つです。

- 1:役割への固執

- 2:責任転嫁

- 3:事象に対する執着

- 4:早い対処が最善という思い込み

- 5:従来のやり方にこだわる

- 6:成功体験への執着

- 7:まとめて管理するマネジメント

この章では、学習する組織を阻害する7つの要因について詳しく紹介します。

1:役割への固執

仕事上の役割に固執してしまうと、物事を俯瞰して見る力や責任感が失われます。自分に与えられた仕事や役割だけをこなしていると、自分が取り組んだ仕事の結果が様々な部署や人に影響を与えていることに気づくことができません。また、その反対に他の人の仕事が自分の仕事の結果に影響を与えていることに気づかず、成果を出しても自分のおかげという考えに至ってしまいます。

2:責任転嫁

先述した役割への固執は、責任転嫁にも繋がります。例えば、営業職が「商品開発部が作成するプロダクトが悪いから製品が売れない」と言い、商品開発部は「商品が売れないのは営業が悪い」と主張するといったことは、どのような企業でも起こり得ます。しかし、このような責任の押し付け合いをしていては、本当に解決すべき課題に対してのアクションに繋がりません。

3:事象に対する執着

特定の事象に対して執着するのも学習する組織になることを阻害します。事象の背景には様々な要因があり、それらが積み重なっています。そのため、事象が起きた要因を広い視野で分析し、事象に執着しないようにする必要があります。

4:迅速な対処が最善という思い込み

何事も迅速に対処するのが最善という考えの人もいるでしょう。迅速に対処すること自体は良いことですが、根本的な課題・要因の解決に至っていない場合は、その限りではありません。要因を見極め、本質的な課題に対して対処することが何よりも重要です。

5:従来のやり方にこだわる

技術革新の速度は著しく、手法や考え方は日々変化しています。そのため、従来のやり方にこだわっていると気づいた時には対処できない状態になっていることもあるでしょう。アンラーニングで古い知識や考え方を捨て、学び直し、日々成長し続ける必要があります。

6:成功体験への執着

先述した従来のやり方への固執は、成功体験への執着から生まれやすい傾向にあります。成功体験を横展開することは、ビジネスの現場では頻繁に行われますが、その成功体験に囚われてしまうと、環境の変化に対応できないことにも繋がります。

7:まとめて管理するマネジメント

従業員をチームでまとめて管理するマネジメントを実施する企業・管理職は珍しくありません。しかし、このようなやり方では「学習する組織」は生まれにくいとセンゲは述べています。セクショナリズムを避けるために、部署を跨ってチームを編成し、チームワークの強化で問題解決を図ろうとするのは一見正しい手段に思えます。ただし、チームワークを重んじるばかりに反対意見が出ず、実は意見がまとまったように見えているだけで根源的には意思の統率が取れていないという可能性に留意する必要があるでしょう。

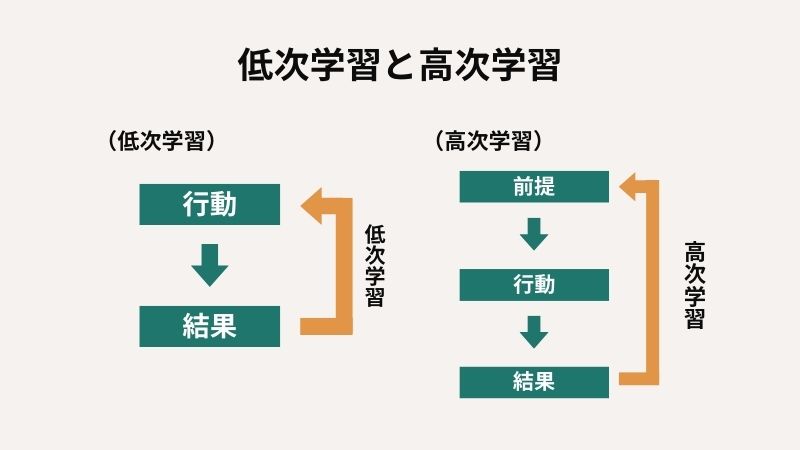

05学習する組織における2つのレベル

学習する組織では、低次学習と高次学習の2つのレベルが存在します。学習する組織における2つのレベルは、低次学習と高次学習に分けられます。低次学習は、現在の枠組みや前提を維持したまま、行動やプロセスを改善し結果を最適化する取り組みを指します。

高次学習は、組織の前提や価値観、ルールそのものを問い直し、新しい枠組みを構築することを目指す取り組みです。変化の激しい現代に適応していくためには、低次学習から高次学習に成長させていくことが求められるでしょう。

低次学習

低次学習(single-loop learning)は、既存の枠組みやルールの中で問題を解決するアプローチです。この学習レベルでは、発生した問題に対して既存の知識や手法を活用して修正を行います。たとえば、日常業務の中で効率を改善するための微調整や、現行の手順を少し変更するなどが含まれます。低次学習は短期的な問題解決には有効ですが、根本的な変革や組織全体の進化には限界があります。このため、低次学習は日々の業務改善には不可欠ですが、これだけでは組織の持続的な成長は難しいとされています。

高次学習

高次学習(double-loop learning)は、既存の枠組みや前提条件を問い直し、根本的な変革を目指すアプローチです。この学習レベルでは、単に問題を修正するだけでなく、問題の背後にある原因や前提を深く掘り下げます。新しい視点や革新的な手法を取り入れ、組織全体の方針や戦略を見直します。高次学習は、組織文化の変革や構造改革、長期的な競争力の強化に寄与します。これにより、組織は継続的に進化し、変化する環境に適応する能力を持つことができます。高次学習は、学習する組織の持続可能な成長を支える重要な要素です。

06学習する組織で得られるメリット

学習する組織になることで、自律的に行動することができるようになり、その結果として変化にも柔軟に対応でき、持続可能な組織になります。この章では、学習する組織になることで得られるメリットについて紹介します。

変化に柔軟に適応できるようになる

学習する組織では、個人やチームが常に新しい知識やスキルを習得し続ける文化が根付いています。そのため、環境の変化や市場ニーズの変動に対しても、柔軟かつ迅速に対応できる力が養われます。変化を脅威と捉えるのではなく、成長やチャンスと捉える思考が育まれ、自然に新しい状況に適応し、次の行動に活かすことが可能になります。結果として、変化が激しい時代においても、組織全体が競争力を保ち続けることができます。

指示命令による変化ではなく自律的に改革を行う

学習する組織では、上層部からの指示を待つのではなく、メンバー自身が課題を認識し、自ら考え、行動に移す文化が育ちます。これにより、外部環境や内部課題に対して、各自が自発的に改革を進めるようになります。トップダウン型の変革と違い、現場の知恵や経験が活かされるため、より現実的かつ効果的な変化が生まれやすくなります。自律的な行動が連鎖することで、組織全体に積極的な変革マインドが根付いていきます。

組織の持続可能な成長を実現できる

学習する組織は、短期的な成果だけを追うのではなく、長期的な視点で成長を目指します。失敗や課題を「学びの機会」と捉え、改善と成長を繰り返すサイクルが組織に定着するため、常に変化しながらも本質的な力を高めていくことができます。これにより、一時的な成功に満足することなく、新たな価値を創造し続けられる組織になります。結果として、外部環境の変動にも耐えうる「持続可能な成長」が実現可能となるのです。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07学習する組織づくりを推進している企業事例

ここでは、学習する組織づくりを推進している企業を4社紹介します。センゲ氏の著書「The Fifth Discipline」が上梓された1990年代のフォード社やユナイテッド・テクノロジー社の事例をみてみましょう。また、投入できる資源が少ないうえに、具体的な取り組みがほとんどない中小企業、RSコンポーネンツ株式会社の事例も取り上げます。

フォード社

自動車業界大手のフォード社は、大手企業として初めて本格的に学習する組織を導入しました。1990年当時、同社は開発部門において問題を抱えていました。そこで、まず経営陣が「学習する組織」の5つの規律についての講義を受け、その理論を日常業務において実際に活用し、実践するための訓練を開始しました。 日常的に数時間の「振り返り」時間を設けたことで、チームが本音で話し合い、共有の目標を達成しようとした結果、次々と新しいマネジメント施策や開発プロセスのイノベーションが起こったのです。

▶︎参考:学習する組織入門(8) 「学習する組織の実践事例(1)」

ユナイテッド・テクノロジー社(現:、レイセオン・テクノロジーズ社)

航空機のエンジンなどを作るメーカーのユナイテッド・テクノロジー社は、1990年当時、経営危機に陥っていました。見積作成に50日間もの日数を要していたため、顧客から大口の顧客を一気に失うかもしれない状態だったのです。 そこで、フォード社で「学習する組織」を導入したマネージャーに依頼し、関係部署の担当者やマネージャーたちを一堂に集め、話し合いを始めます。現状を把握し、その根底にあるメンタル・モデルを突き詰めていきました。 その結果、真の問題に気がついたチームは、新しいビジョンと目標を設定し、10日間で見積を作成することに成功します。内発的な動機付けとチームのコミュニケーション、そしてそれを可能にする組織構造がいかに重要であるかを示す事例といえます。

RSコンポーネンツ株式会社

RSコンポーネンツ株式会社は、英国で創業80年のElectrocomponents UK Limited100%出資の日本法人として、1999年に事業を開始した商社です。社員の自律的学習を促すユニークな形態のコーポレートユニバーシティ(CU)を立ち上げ、費用対効果の高い方法で、「学習する企業文化」に成功しています。 当時の社長が、みずからが学ぶ環境、学ぶ企業文化を社内に根付かせることが必要と考え、2000年代半ばにRSユニバーシティを立ち上げました。学習意欲を向上させるため、独自の社内通貨やビンゴカードを活用するなどさまざまな工夫がなされています。

▶︎参考:「学習する組織」実践のためのコーポレートユニバーシティ:自律的学習を促すメカニズムを構築している中小企業の事例

サステナブル・フードラボ

サスティナブル・フード・ラボは、企業と市民が一緒になってサステナブルな食糧システムを作るプロジェクトで、2003年に設立されました。過去や偏見にとらわれず、本当に必要な変化を生み出す技術「U理論」を、このプロジェクトを通じて実践に移していきます。 たとえば、全体会議や定例会の前におこなう会議「ラーニング・ジャーニー」は、企業や団体のリーダーが生産地を訪れ、見たり聞いたりしたことをすぐに振り返り、対話していくものです。荒野の中で一人48時間を過ごし、再びメンバーと一緒になりダイアログを行う「ソロ」というプログラムもあります。このようなプロセスを経て、多くのメンバーが自分の思い込みや固定観念を手放し、何をすべきかが明確になります。

▶︎参考:学習する組織入門(10)「学習する組織の実践事例(3)」

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

08学習する組織づくりを支援するSchoo

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。また、講座も汎用的なビジネススキルから職種に特化した専門スキルまで幅広く、自己啓発の支援ツールとしても利用いただいております。

研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広く導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

Schoo導入企業事例

Schoo for Businessを活用しながら、組織開発・人材開発に取り組んでいる企業の事例を3社紹介いたします。

いずれの企業も、変化の激しい時代に対応するために、社員の主体的な学びや成長を支援したいという想いで、日々取り組まれています。

1.旭化成株式会社

日本を代表する総合化学メーカーの旭化成株式会社は、2022年春に発表した中期経営計画で、HRの方針として「終身成長」を掲げたことを契機に自己啓発に注力し始めました。「終身成長」とは、社員一人ひとりが自分の人生の目的をもち、自律的にキャリアを考えて成長し続けることを意味し、それを会社が支援するという方針を立てたのです。

このような背景を受けて、仲間と学び自らを高めていくための取り組みとして、自社内の学びのプラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place)」を開始しました。自律的なキャリア形成を目指して幅広い分野を学べる学習プラットフォームとしてSchoo for Businessを含めた社内外の学習コンテンツを搭載し、コース化して提供できるツールです。

この取り組みの特筆すべき点は、約2万人の全社員へIDを付与した点にあります。eラーニングを活用した自己啓発は、公募で希望者のみにIDを付与するケースが多いですが、旭化成株式会社は全社員にIDを付与して、誰しもがいつでも自由に学べる環境を整えたのです。希望者だけに留まらず全社員にIDを付与し、会社として社員の成長を支援するという経営やHRの意志を示し、大々的に自己啓発を推奨したことが成功のポイントです。

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス株式会社には、「寺子屋」という社内だけの学びのプラットフォームがあります。寺子屋は全社員がアクセスでき、社員が自発的に開催した勉強会であったり、Schoo for Businessのような外部コンテンツが受講できるプラットフォームとなっています。

この「寺子屋」の特筆すべき点は、社員が自主的に勉強会やイベントを開催し、学びによって社員同士の繋がりを増やしている点にあります。もちろん、「寺子屋」が開始した直後は社員の利用率も低く、愚直にお知らせを出したり、社内で発信力の強い人に登壇してもらう勉強会を人事主導で企画するなど、苦労の連続だったそうです。

コロナを契機に自宅勤務になったことで利用者が伸び始め、次第に自主的なイベントや勉強会の開催が増えていきました。今では、社員による社員のための学びのプラットフォームとしてSUNTORYの人材開発・組織開発を支えている重要な施策の1つとなっています。

株式会社ポーラ

国内有数の化粧品メーカーである株式会社ポーラは、会社の中長期計画を受けて、不足しているスキルや知識が多くあることに気づき、人材育成の強化に踏み切りました。

株式会社ポーラの「人材成長プログラム」では、まずは社員一人ひとりが自分を知り、どうなりたいかのビジョンを描き、その実現に向けて学び、得た能力を活かすという「知る」「描く」「学ぶ」「活かす」の4つのフェーズがあります。この「学ぶ」の部分で、Schoo for Businessを公募の自己啓発施策として活用いただいています。

その結果、「Schooを導入してくれてありがとう」とか「毎日楽しく勉強してるよ」といった声が人事部門に届き、会社の雰囲気も変わってきていると感じ始めていただいております。日頃の業務だけでも手一杯で、なかなか自分の領域を広げられないという課題を感じていた社員が、「Schoo楽しいんだよね」と学んでいたり、上司とのコミュニケーションのきっかけにもなっているとのことです。

09まとめ

学習する組織とは、自分の未来を創造する能力を絶えず充実させている人々の集団であるともいえます。企業を取り巻く変化に柔軟に適応し、ダメージからの回復力を高めるためには早急に「学習する組織」を構築する必要があります。学習する組織の概念を参考にしつつ、人材育成のあり方を見直してみてはいかがでしょうか。

▼【無料】働き方改革から学び方改革へ~学ぶ時間の創出で離職率が低下した事例~|ウェビナー見逃し配信中

働き方に関する制度改善を多数行ってこられた株式会社クロスリバー 代表取締役 越川慎司氏をお招きし、「残業削減ではない方法で働き方改革を行い、社員の自発性と意欲を著しく向上させ、離職率を低下させるための自律学習の制度設計」について語っていただいたウェビナーのアーカイブです。同社の調査・分析内容と自律学習の制度設計を深堀りします。

-

登壇者:越川 慎司様株式会社クロスリバー 代表取締役

ITベンチャーの起業などを経て2005年に米マイクロソフト本社に入社。業務執行役員としてパワポなどの責任者を経て独立。全メンバーが週休3日・リモートワーク・複業の株式会社クロスリバーを2017年に創業し、815社17万人の働き方と成果を調査・分析。各社の人事評価上位5%の行動をまとめた書籍『トップ5%社員の習慣』は国内外で出版されベストセラーに。