なぜ指示待ち人間に?原因や改善する方法を解説

指示待ち人間とは、上司の指示がなければ自ら動けない、主体性に欠ける人材を指します。この記事では、その特徴や原因を明らかにし、信頼関係の構築を起点とした具体的な改善方法を解説します。

- 01.指示待ち人間とは

- 02.指示待ち人間の特徴

- 03.指示待ち人間が及ぼす悪影響

- 04.指示待ち人間が生まれる原因

- 05.指示待ち人間を改善する方法

- 06.まとめ

01指示待ち人間とは

「指示待ち人間」とは、業務において自ら行動を起こさず、上司や先輩などからの明確な指示を受けて初めて動くタイプの人材を指します。受け身の姿勢が目立ち、自分から仕事を探したり提案したりすることが少ないため、職場での評価が伸び悩む傾向があります。

よく見られる行動としては、業務の全体像を把握せず、与えられた範囲のみをこなす、一つの指示が終わるまで次の行動を起こさないなどが挙げられます。こうした行動は、本人のモチベーションに起因するケースと、仕事を進めるための知識やスキルが不足しているケースの両方が考えられます。

つまり、指示待ちの背景には「やる気がない」のではなく「やり方が分からない」という問題が潜んでいる場合もあります。そのため、表面的な行動だけで判断せず、個々の事情を見極めることが重要です。

02指示待ち人間の特徴

指示待ち人間には、いくつかの共通する行動傾向があります。受け身の姿勢や責任回避、自主性の欠如などがその代表例です。こうした特徴を理解することで、本人が主体性を持ちやすくなるようなアプローチを考えることができます。以下に、代表的な特徴を紹介します。

行動が受動的

指示待ち人間は、常に誰かの指示を待つ傾向があります。自ら課題を見つけたり、状況に応じて動いたりすることが苦手です。主体的に動く意識はあるものの、自信のなさや失敗への恐れから、結果的に受け身になってしまいます。本人にとっては慎重な行動のつもりでも、周囲からは消極的に映ることが少なくありません。

責任を負うことを避ける

自分の判断で動いた結果、失敗した際に責任を問われることを極端に恐れます。そのため、自ら決断することを避け、指示がない限り動かないという行動につながります。責任を取りたくない気持ちが強くなるほど、指示待ちの傾向が強くなります。安全な選択肢を好む姿勢が、主体性の欠如につながっています。

自分の主義・主張がない

指示待ち人間は、自分の意見や価値観を持っていない、または表に出すことを避ける傾向があります。自分の考えが否定されることを恐れたり、周囲との摩擦を避けたい気持ちが背景にあります。その結果、集団の中では目立たず、与えられた役割だけをこなすことに徹してしまいます。発言や提案の機会を自ら遠ざけているのです。

自身に求められている役割や行動を誤解している

「上司に言われたことを実行するのが仕事だ」といった認識を持っているケースでは、指示がなければ動かないのが当然だと考えてしまいます。この誤解は、特に新人や経験の浅い社員に多く見られます。仕事の本質は、目的を理解し、自分で最適な行動を選ぶことにありますが、それが伝わっていないと「動かない=忠実」と誤解されやすくなります。

03指示待ち人間が及ぼす悪影響

指示待ち人間の存在は、単に本人の評価だけでなく、職場全体の生産性や雰囲気にも悪影響を及ぼします。個人の問題として放置していると、業務効率の低下や人材流出にもつながる恐れがあります。ここでは、具体的な悪影響を整理します。

生産性の低下

指示がなければ動けない人がいると、業務が進むまでに余計な時間と手間が発生します。上司や同僚は都度指示を出さなければならず、本来注力すべき業務に集中できません。また、指示を待つ時間がそのまま作業の空白になり、全体の進行が遅れる要因となります。こうした積み重ねが、生産性の低下を招きます。

優秀な社員の負担増加

主体的に動ける優秀な社員は、周囲に指示待ち人間がいると、自ら業務を引き受けてしまう傾向があります。その結果、自分の業務に加えて他人の仕事も巻き取ることになり、負担がどんどん増していきます。業務の偏りが続くと、モチベーションの低下や離職の原因になりかねません。

従業員のモチベーションを下げる

指示待ち人間と同じ待遇を受けていることに対して、不満を感じる社員も少なくありません。真面目に働く人ほど、努力が報われない環境に疑問を抱きます。指示待ち人間を放置していると、企業のマネジメント体制そのものに不信感を持たれ、職場全体の士気が低下します。最悪の場合、優秀な人材の離脱にもつながります。

04指示待ち人間が生まれる原因

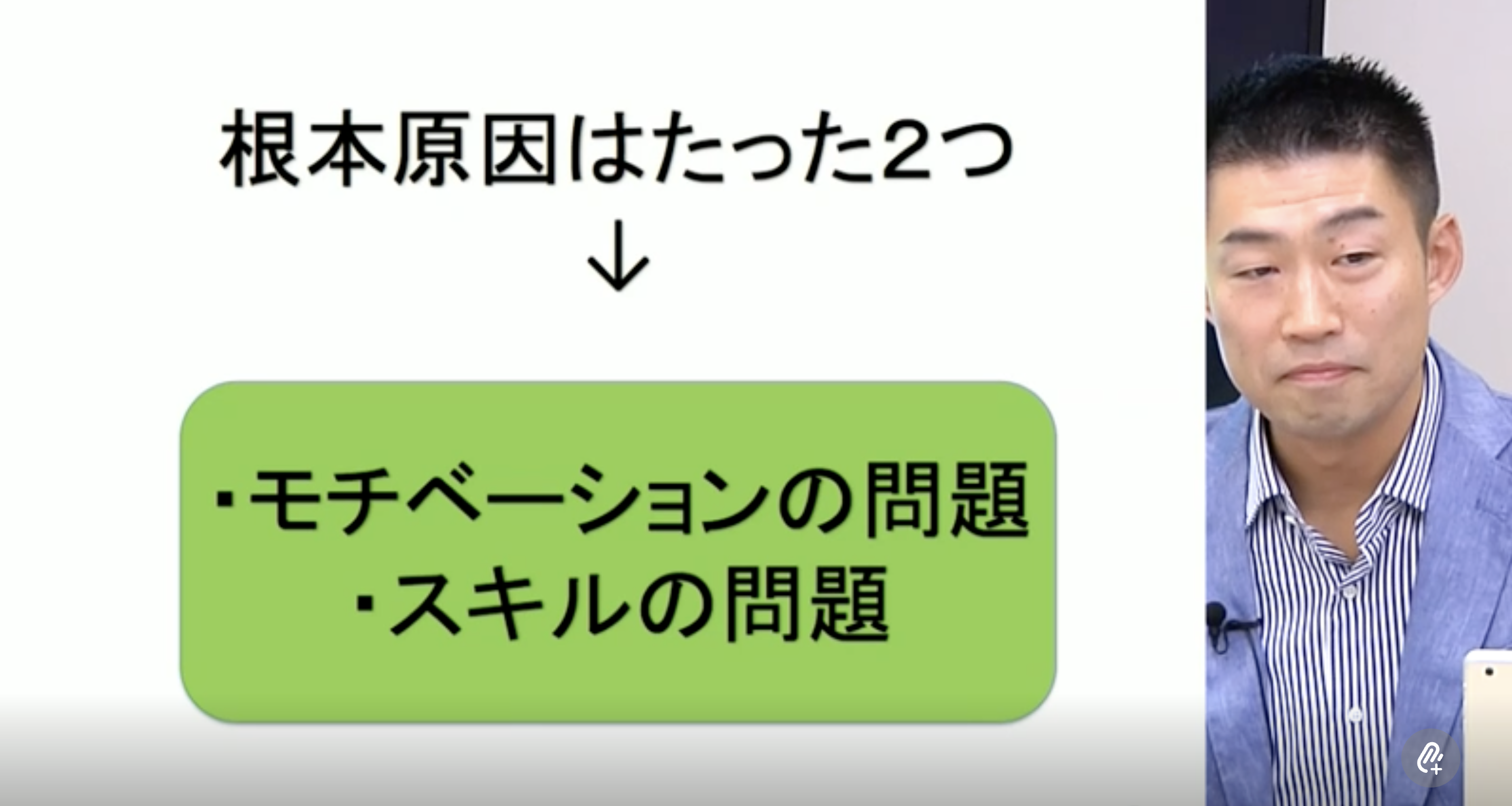

指示待ち人間が生まれる背景には、主に2つの原因が存在します。それは「モチベーションの問題」と「スキルの問題」です。仕事に対して自発的に関わる意欲が欠けている場合や、そもそもどう動けばよいかが分からないという不安が、指示を待つ姿勢につながっています。こうした要因を正しく理解することが、組織としての対応の第一歩となります。

▶︎授業引用:指示待ち部下が自ら考え動き出す!

モチベーションの問題

指示待ちになってしまう背景には、「やらされている」という感覚が強く影響しています。与えられた仕事を自分ごととして捉えられず、受動的な姿勢に陥ると、行動の主体は常に他者にある状態になります。こうした状況を改善するには、行動の目的を本人と共有し、納得感を持たせることが重要です。「なぜこの仕事をするのか」「自分にどう関係があるのか」を対話によって明確にし、モチベーションの源泉を見つけていくことが第一歩です。

スキルの問題

行動できない理由が「やりたくない」ではなく「やり方がわからない」というケースもあります。経験不足や業務理解の浅さが原因で、行動を起こす自信を持てずに指示を待つ状態に陥ってしまうのです。この場合は、段階的な成長ステップに沿って関わることが効果的です。まずは具体的な行動の指針を与え、成功体験を積ませることで、自ら考え、動く力を少しずつ育てていくことができます。

05指示待ち人間を改善する方法

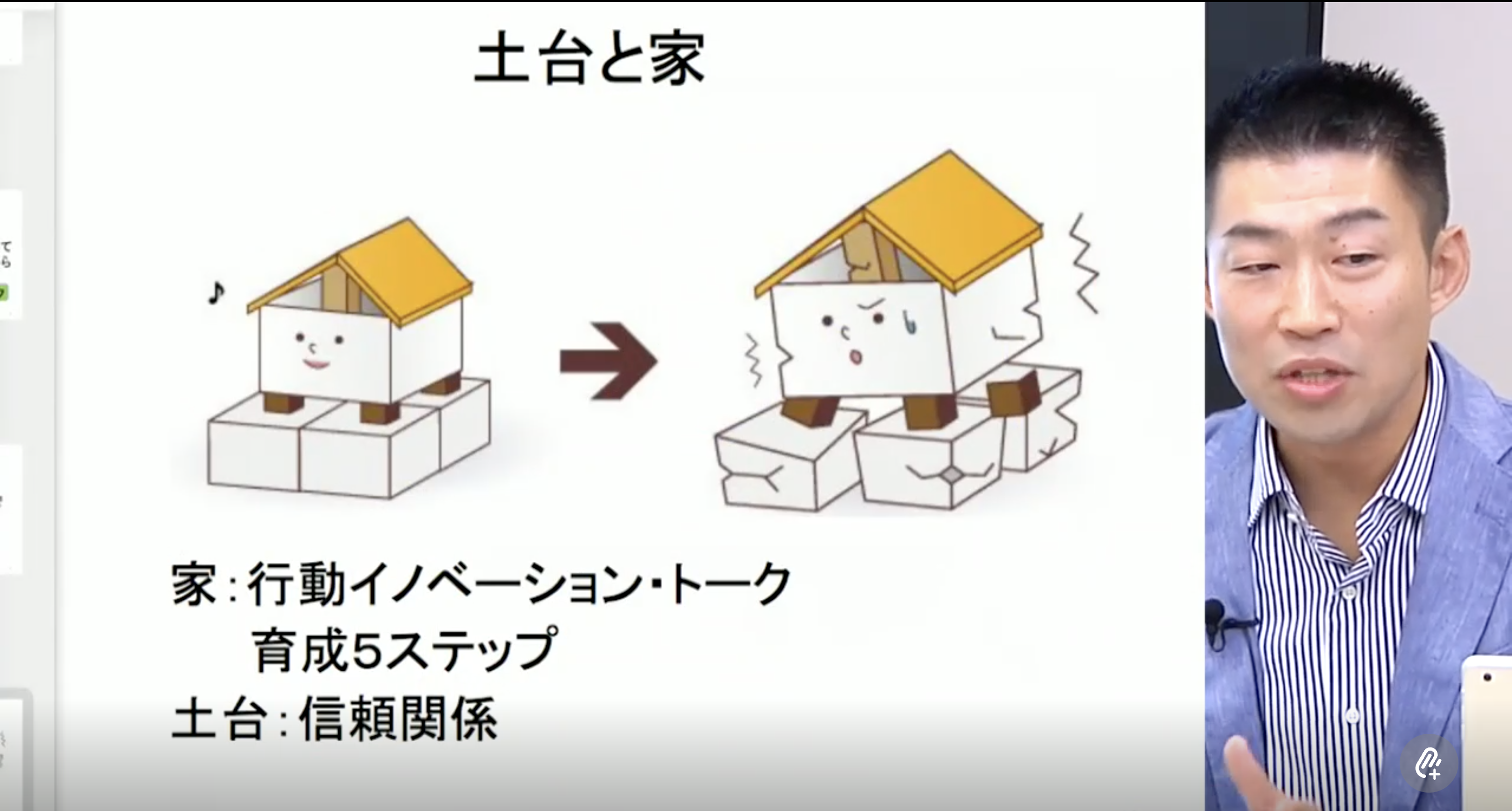

指示待ち人間を改善するには、信頼関係を土台として築いた上で、モチベーションとスキルの課題に向き合うことが不可欠です。いかに優れた育成手法を用いても、信頼がなければ相手に届きません。ここでは、Schooの講座を参考に、改善の3ステップをご紹介します。

▶︎授業引用:指示待ち部下が自ら考え動き出す!

1:信頼関係を構築する

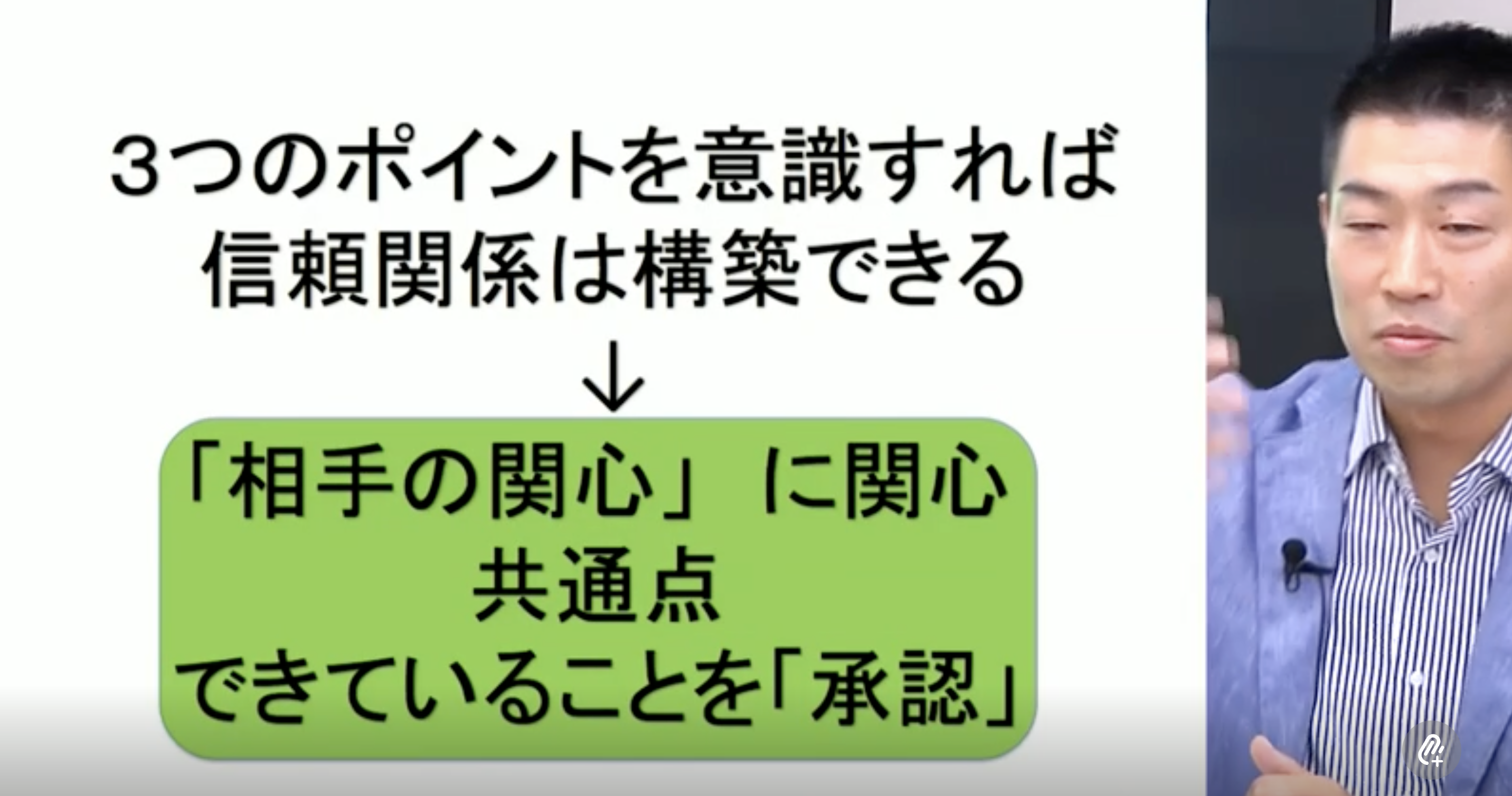

指示待ちを改善する最初の一歩は、上司と部下の間に信頼関係を築くことです。信頼がなければ、どれほど正しい指導や質問をしても届かず、行動変容は起きません。以下の3つの方法を実践することで、スムーズな関係構築が期待できます。

「相手の関心」に関心を持つ

信頼構築の第一歩は、相手自身ではなく「相手が関心を持っていること」に興味を持つ姿勢です。趣味や価値観など相手の世界に寄り添うことで、心の距離を縮めることができます。業務外の話題を共有することで、職場に安心感や親近感が生まれ、コミュニケーションの質が高まります。

「相手との共通点」を見つける

共通の趣味や経験を見つけることも、信頼関係を築く有効な手段です。例えば「好きなスポーツが同じ」「行きつけの店が同じ」など、仕事以外の領域で共通項があると、一気に距離が縮まります。雑談を通じて気軽に話せる空気をつくることが、後の真剣な対話の土台となります。

「できていること」を承認する

信頼を深める上で、「できていないこと」ではなく「できていること」に目を向けることが重要です。小さな成功でも承認されることで、部下は自己肯定感を取り戻します。「できるところがある」と気づくことが、前向きな行動を生む第一歩になります。承認は、最も効果的な信頼の種です。

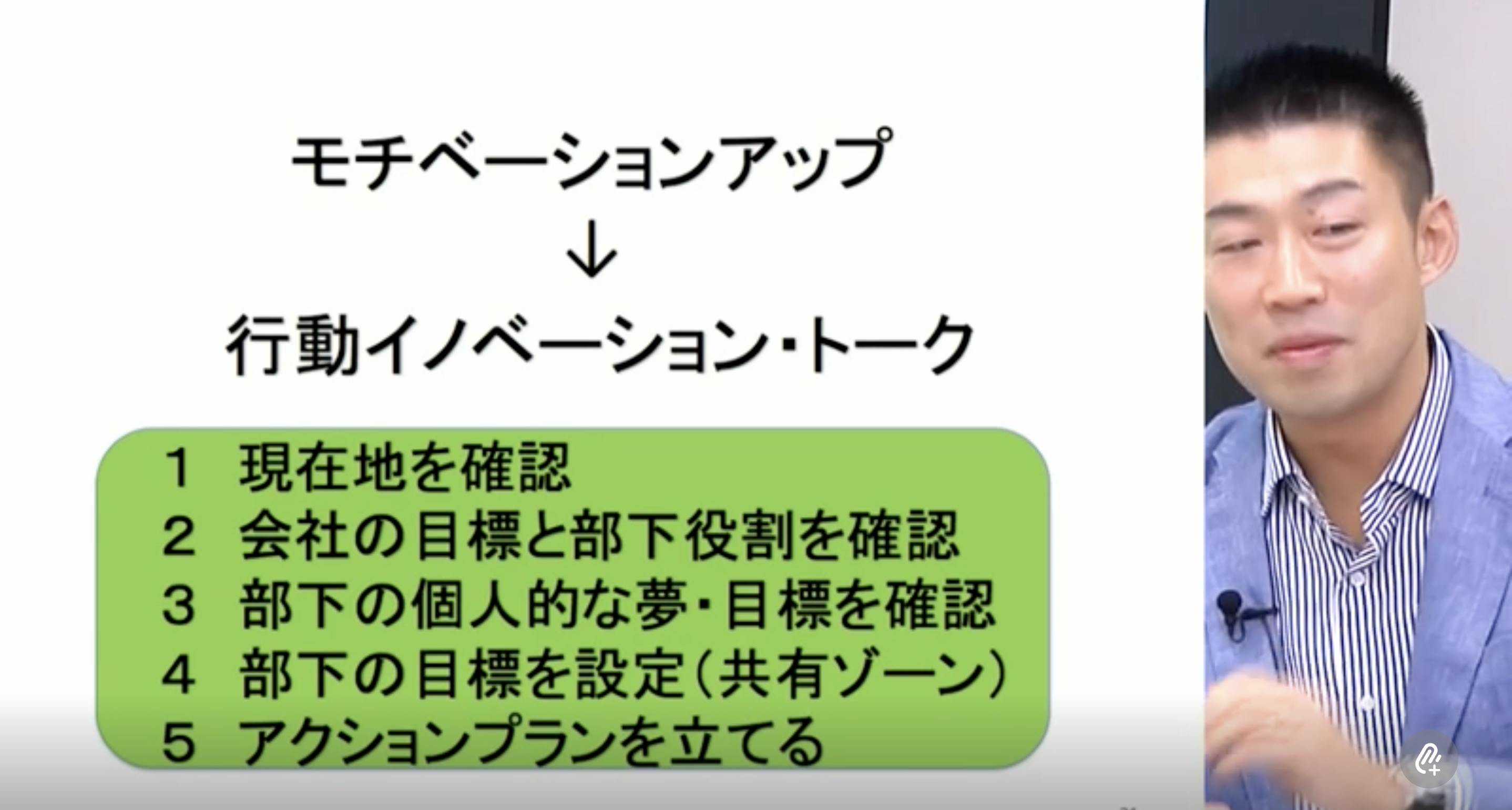

2:行動イノベーション・トーク

信頼関係が築けたら、次に活用すべきが「行動イノベーション・トーク」です。これはモチベーションを引き出す5つの問いかけで構成されています。部下と丁寧に対話を重ねながら、仕事の意義や個人の目標を結びつけていくプロセスです。

現在地を確認

まずは、部下が今どこまでできているかを把握します。できていること・できていないこと、心身の状態などを一緒に確認することで、部下は安心し、前向きな姿勢を持てるようになります。

会社の目標と部下の役割を確認

続いて、組織の目標や自身の役割について、部下自身に言語化してもらいます。問いかけを通して、組織の一員としての立場や役割を主体的に捉えるきっかけを与えることが目的です。

部下の個人的な夢・目標を確認

プライベートやキャリアの目標をヒアリングすることで、本人の価値観や動機に触れることができます。このプロセスによって、会社と個人の目的をつなげる共通ゾーンを見出す土台が生まれます。

部下の目標を設定

共通ゾーンが見えてきたら、本人とすり合わせながら具体的な目標を設定します。ここでは押しつけにならないよう、相手の意思を尊重しながら共有していくことが重要です。

アクションプランを立てる

最後に、目標達成のための具体的なアクションを一緒に決めます。小さな行動から始めることで、着実に成果が得られ、成功体験を積み重ねることができます。

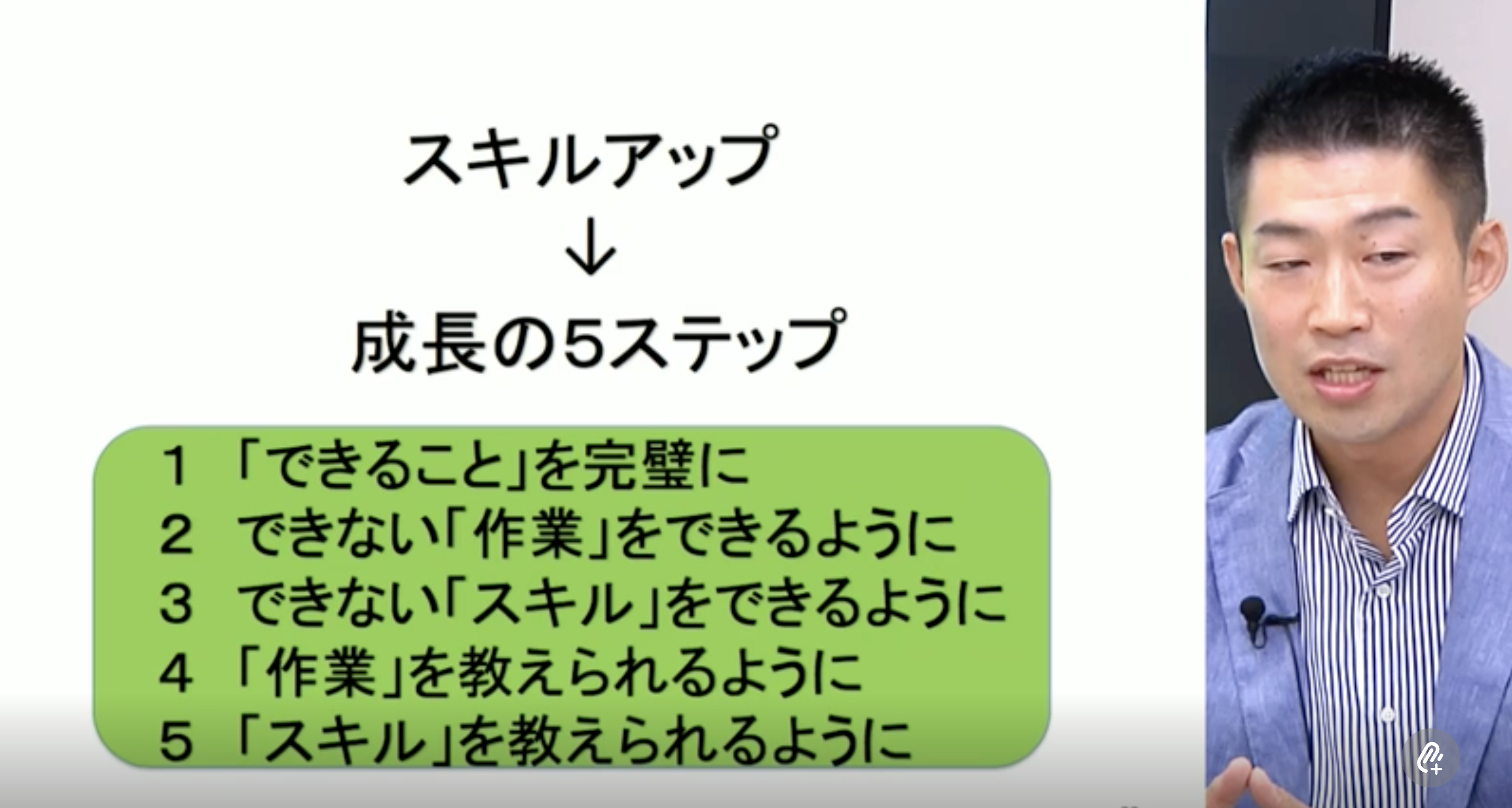

3:成長の5ステップ

スキル不足に対しては、「成長の5ステップ」に沿った段階的な支援が効果的です。できる作業から徐々にスキル領域まで広げ、最終的には人に教えるレベルに到達させることを目指します。

「できること」を完璧にする

まずは、すでにできる作業を丁寧に繰り返し、精度を高めるところからスタートします。完璧にできるという実感が、自信の土台となります。

できない「作業」をできるようにする

次に、手順を覚えれば再現可能な作業を一つずつ教え、できることの範囲を広げていきます。ここではトレーニングと丁寧なフィードバックが重要です。

できない「スキル」をできるようにする

一定の応用や判断を必要とするスキル領域に移ります。実践を繰り返しながら徐々に慣れていくステージであり、試行錯誤を通じて身につける段階です。

「作業」を教えられるようにする

次は、自分ができる作業を他者に教える立場に立たせます。教えることで理解が深まり、責任感と自立性も高まります。

「スキル」を教えられるようにする

最終ステップでは、自身が体得したスキルを後輩に伝える役割を担ってもらいます。教える経験を通じてリーダーシップも育成され、組織全体の成長につながります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06まとめ

指示待ち人間とは、自ら動くことができず、常に指示を求める傾向がある人材を指します。その背景には、受動的な姿勢や責任回避の心理があり、組織にとっては生産性の低下やモチベーション悪化といった悪影響を及ぼします。

こうした傾向が生まれる原因としては、モチベーションの問題とスキルの問題の2点が挙げられます。改善に向けては、信頼関係の構築を土台に、本人の意欲を引き出す対話や、段階的なスキル育成が有効です。

一方的な指導ではなく、相手の状況に寄り添いながら関係性を築くことで、主体的に動ける人材へと成長を促すことができます。まずは上司や育成側の関わり方を見直すことが、改善の第一歩となります。

▼【無料】他責型組織からの脱却〜対話と合意形成でつくる自律型組織開発〜|ウェビナー見逃し配信中

組織開発の全体像から実践できる具体的な方法まで、体系的な組織開発の全貌をテーマにしたウェビナーのアーカイブです。テレワークの拡大も進む中、組織に広がる「他責のムード」に悩まされる人事責任者は多いのではないでしょうか。組織開発のフレームワークを活用して、組織の中で必要な「対話と合意形成」を生み出すことで、他責型組織から自律型組織への変革を実現する方法についてお話します。

-

登壇者:小金 蔵人 様株式会社ZOZO 技術本部 技術戦略部 組織開発ブロック ブロック長 / 組織開発アドバイザー STANDBY 代表

1998年に大学卒業後、味の素株式会社に入社し、営業マーケティングに従事。2006年にヤフー株式会社へ転職し、新規ビジネス開発・サービス企画のリリースを経験するかたわらで各種組織活性プロジェクトを推進。2016年に希望して人事部門に異動後、全社の人材開発・組織開発を担当。1on1ミーティングをはじめとしたピープルマネジメントツールの推進や管理職のマネジメント支援と並行して、現場の組織課題解決をサポート。2019年に個人での組織開発アドバイザリー事業と組織開発エバンジェリストとしての情報発信を開始。2020年に株式会社ZOZOテクノロジーズ(現・株式会社ZOZO)へ転職し、現在は全社およびクリエイター部門の人事企画・人材開発・組織開発に携わっている。