マーケティング人材の育成方法とは?必要なスキルや課題、育成のポイントまで解説

近年マーケティング領域では、市場やテクノロジーが急速に変化する中、専門性と環境変化への柔軟性を持つ人材が強く求められています。しかし、即戦力となる人材は需要が大きく、採用難易度が高いのが現実です。そのため多くの企業が自社内での人材育成に注目しています。本記事ではマーケティング人材の育成において、必要なスキルや育成ポイントを解説します。

01マーケティング人材の育成が注目される背景

マーケティングは成果に直結する領域であり、企業成長の鍵となる役割を担っています。一方でマーケティング人材の不足、優秀な人材の採用が困難という課題があり、自社内における人材育成が注目されています。

市場環境や技術の変化に柔軟に対応する必要性

近年のデジタル技術の発展は、顧客行動データの分析・活用によるサービス改善を可能にしました。それにより企業は、テレビCMなどを代表とする従来のマスマーケティングから、顧客一人ひとりに合わせたマーケティング戦略へのシフトが求められるようになりました。さらにはSNSマーケティングや動画マーケティング、AIチャットボットの活用など、時代に合わせた手法を取り入れていく必要もあります。 このような変化に柔軟に対応するには、新しい技術や手法に精通した人材が必要不可欠です。一方で外部の知見に依存したマーケティングでは、社内にノウハウを蓄積し、それをもとに施策を磨いていくことは難しくなります。市場の変化をいち早く察知し、手法を柔軟に変えていくためにも、マーケティング人材の育成が注目されているのです。

人材不足や採用難易度の高まりと育成へのシフト

人手不足が叫ばれる日本において、マーケティングの専門的な知見を持ち、実行できる人材が圧倒的に不足しています。Repro社が発表した「デジタルマーケティング実態調査レポート 2024」では「デジタルマーケティングの知識があり、施策を実行できる人材が足りない」と回答した企業は42.6%に上ります。またレバテック社のデータ(2024年6月)では、Webマーケティングスキルを保有した人材の求人倍率は300倍近くにもなっています。

このような需給ギャップを背景に、企業にとって即戦力人材を外部から得るよりも、自社でスキルを育成する方針が現実的であり、マーケティング人材育成が重要な課題となっています。

▶︎参考:デジマの課題は「ノウハウ不足」と「ツール」に集中 デジタル顧客体験の改善が明確な注力領域に | Repro株式会社のプレスリリース

▶︎参考:ITエンジニア・クリエイター スキル・職種別求人倍率 (2024年6月)|レバテック

成果直結の部門としての役割変化

従来のマーケティング部門は、主に広告宣伝や販売促進といった「狭義のマーケティング」に特化し、投資対効果(ROI)の管理が主な役割でした。しかし近年は、顧客との接点をマネジメントし、顧客価値の創造から顧客獲得・維持・育成まで、ビジネス機能全体に関わって仕組みを作る役割へと広がっています。こうした背景から、ただマーケティングの手法やノウハウに精通しているだけではなく、自社の事業やオペレーション、関係部門の業務内容などを深く理解し、適切に関係者と連携、施策推進できる人材の育成が重要性を増しています。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

02企業が求めるマーケティング人材とは

マーケティングの役割が戦略立案から顧客体験の設計にまで広がる中で、企業が求める人材像も変化してきています。実務スキルだけでなく、戦略思考やリーダーシップ、データに基づいた意思決定力など、変化の激しい市場で成果を上げられる能力が重視されています。

戦略思考と実行力を兼ね備えた人材

企業は広告・販促担当者ではなく、事業成長に直接貢献するマーケティング人材を求めています。そのため市場変化を予測し、ブランディングや価値創造の視点から戦略を立案する、戦略的思考が不可欠になっています。また立案した戦略を机上の空論で終わらせず、周囲を巻き込んで完遂する実行力も求められます。多くの企業がデジタルマーケティングのノウハウ不足を課題とする中、自社完結で戦略立案から実行まで一貫して担える人材の価値は非常に高いと言えるでしょう。

データ活用力と顧客視点を併せ持つ人材

昨今のデジタル技術の急速な発展により、マーケティングにおいてもデジタル技術とデータの活用は急務となっています。またデータ取得により顧客行動が追跡しやすくなったことを背景に、顧客一人ひとりに個別化した施策を展開するパーソナライズ戦略や、顧客生涯価値(LTV)を重視した長期的な関係構築が求められています。そのため事業戦略を踏まえ、必要なデータは何か、どのように取得・管理するのかを判断・設計し、活用施策のマネジメントまで含めて精度高く行える人材が求められています。

変化を受け入れリーダーシップを発揮できる人材

マーケティング部門の役割は販促の枠を超え、ビジネスモデルや事業戦略の変革をリードすることが求められています。その役割を全うするためには、全社視点で施策を立案し、営業やITシステムなど他部門を横断的にまとめて推進するリーダーシップが不可欠です。またVUCA時代と呼ばれる変化が激しく不安定な環境において、自ら課題を定義し、変化を恐れず挑戦するマインドも重視されます。

03マーケティング人材に必要なスキル

企業が求めるのは、変化する市場に対応し、成果に貢献できる人材です。ただの集客を超え、売上・利益直結の「広義のマーケティング」を経営視点で推進し、顧客体験を統合・管理できるスキルが求められています。

マーケティングの基礎知識

マーケティング人材には、まず「マーケティングとは何か」という本質的な理解が求められます。マーケティングとは、真に製品やサービスを求めている人々へ、適正な価値を適正な価格で提供する仕組みを構築することです。具体的には、市場調査による顧客ニーズの把握、ターゲット顧客の選定、製品開発から価格設定、販売チャネルの構築、プロモーション戦略まで、一連のプロセスを理解する必要があります。

マーケティングプロセスと組織への理解

マーケティング人材には、基本プロセスと組織内での役割を理解することが求められます。変化の激しい現代において「これをやれば正解」という決まった手法はなく、常に試行錯誤が必要です。そこで重要なのが「アジャイル」の考え方です。「アジャイル」とは、小規模に企画した商品やサービスをまずリリースして顧客の反応を見ながら機敏に改善を重ねていく手法です。システム開発から生まれましたが、現在はマーケティング領域でも広く活用されています。また、マーケティング部門が組織内でどう機能すべきかという視点も欠かせません。

マーケティングフレームワークの知識

マーケティング人材には、戦略立案の土台となるフレームワークを理解し、活用するスキルが不可欠です。具体的には、3C分析(Company, Customer, Competitor)で自社、顧客、競合を分析し、STP(Segmentation, Targeting, Positioning)でターゲット市場を特定することなどです。加えて、4P分析(Product, Price, Place, Promotion)を用いて製品、価格、流通、プロモーションの具体的な戦術を策定することも挙げられます。

▶関連授業:マーケティングフレームワークの基本①~3C分析とSTP~

▶関連授業:マーケティングフレームワークの基本②~4P分析~

自社分析スキル

マーケティング戦略の起点となるのは、自社の強みと原点を深く理解する自社分析です。これは、企業の「哲学」や「パーパス」にも繋がり、「なぜ、自社がそれをやるのか」という存在理由を明確にするための重要な分析です。内部資源分析やSWOT分析といったフレームワークを活用し、自社の内部資源や行動指針を評価し、顧客に提供すべき真の価値を特定することで、効果的なマーケティング戦略を立案する基盤を築きます。

▶関連授業:マーケティングに哲学が必要な理由~自社の強みと原点を知る

ペルソナ分析

ペルソナ分析は、マーケティング人材にとって不可欠なスキルです。ペルソナとはマーケティングやサービス開発のターゲットを想定した架空の人物像であり、あたかも本物の人物のように、名前や性格・ライフスタイルなどの詳細を設計して作成します。ペルソナは、顧客のニーズや購買プロセスを具体的に把握し、より個別化されたマーケティング戦略を立案するのに役立ちます。市場の変化に合わせて定期的に更新し、量的なデータと現場の声を組み合わせることで、顧客の姿を明確に可視化することが重要です。

競合分析スキル

マーケティング戦略の立案には、市場における自社の立ち位置を把握し、競争優位性を確立するための競合分析スキルが求められます。競合他社の動向を分析するだけでなく、位置取り分析を用いて市場の未開拓な領域(ブルーオーシャン)を発見する能力が重要です。競合との差別化に留まらず、独自の価値を創造し、市場そのものを変革する視点が求められます。

マーケティングリサーチ

データに基づいた意思決定を行うために、マーケティングリサーチのスキルは必須です。顧客行動データや市場トレンドの調査、アンケート、行動観察調査などを通じて客観的な「ファクト」を収集・分析します。また施策の効果を定量的に検証することで、マーケティング活動の精度を高めます。近年はデジタル技術の進展により、顧客データの収集・活用が容易になっています。サービス改善の高速化に繋がるため、データサイエンスへの理解も重要です。

プライシング

プライシングとは、価格設定を意味します。単なるコスト計算だけでなく、「プロスペクト理論」に代表される消費者心理学を理解し、顧客が価格をどのように認識するかを考慮することが求められます。製品やサービスの価値を価格として設定する重要なスキルです。ブランディングと価格設定は密接に関連しており、企業の売上と利益に直結するため、経営視点での価格決定能力が不可欠です。

消費者心理学とカスタマージャーニー

マーケティングには、消費者心理を理解し、カスタマージャーニーマップを作成する能力が重要です。顧客が商品やサービスを認知し、興味を持ち、欲求を抱き、行動に至るまでの思考や感情のプロセス(AIDAモデルなど)を深く理解することで、顧客一人ひとりに適したコミュニケーション戦略を立案できます。消費者心理と行動の理解は、効果的なプロモーション活動を展開するうえで必要不可欠な要素です。

コミュニケーション戦略

DX時代において、マーケティングのコミュニケーション戦略は大きく進化しています。生産者視点で製造した商品を、いかに売るかを重視していた「マーケティング1.0」から、顧客中心の「マーケティング2.0」、さらに人間中心の「マーケティング3.0」へと変遷し、現在は「マーケティング4.0」として社会中心の考え方が議論されています。これは、コミュニティやつながりを重視し、顧客満足を超えて、社会全体への価値提供を目指す視点です。マーケティング担当者には、こうしたコミュニケーション戦略を自社に合わせて実施するスキルが求められています。

▶関連授業:コミュニケーション戦略:DX時代のマーケティング3.0/4.0

フックモデル

フックモデルは、顧客をロイヤルカスタマー化し、顧客生涯価値(LTV)を最大化するための考え方です。既存顧客との長期的な関係構築が重要視される現代において、顧客を「習慣化」させる仕組みを設計するスキルが求められます。フックモデルでは、トリガー、行動、リワード、投資のサイクルを通じて顧客の喜びや満足度に貢献し、企業と顧客の絆を深めます。

04マーケティング人材育成を進めるステップ

マーケティング人材の育成を効果的に進めるためには、求めるスキルとの現状のギャップを明らかにすることが出発点です。その上で、適切な育成手法を設計し、成果を測る評価体制や継続的な成長支援の仕組みを構築する必要があります。

現状課題の明確化とスキルマップの策定

マーケティング人材育成の最初のステップは、自社の現状課題を明確にし、それに即したスキルマップを策定することです。多くの企業がマーケティングの重要性を認識しながらも、マーケティング戦略の立案と実行を担う人材の不足に直面しています。上で解説したような、戦略的思考とフレームワーク、マーケティングの基本理解など、本質的なスキルを盛り込んだ育成目標と内容を定めることが不可欠です。

育成手法の設計

スキルマップを策定したら、次は実践的な育成手法を設計します。従来の座学中心の研修では、知識が現場で活かせず効果が低いという課題があります。そのため、知識・スキル・マインド・実践をバランスよく習得するためのカリキュラムが必要です。具体的には、Web広告運用やデータ分析など、実際に手を動かす実践的な課題に取り組む機会や、責任ある業務の権限委譲を通じたOJTを重視します。さらに、社員が当事者意識を持って自ら課題解決に取り組めるよう、環境を整備することが重要です。

評価と成長支援の仕組みづくり

マーケティング人材育成の最終段階は、評価と成長支援の仕組みづくりです。育成計画には具体的な評価方法を盛り込み、「客観的なファクト」に基づいた効果検証を行えるようにしましょう。また実践的なスキルを高めるためには、OJTを担う社員や上司、人事部が密に連携し、組織として成長を支援する座組が大切です。また成長を加速するには、具体的かつ建設的でタイムリーなフィードバックが重要です。日頃からオープンなコミュニケーションを通じて課題を共有し、成長を支援する文化を醸成することが求められます

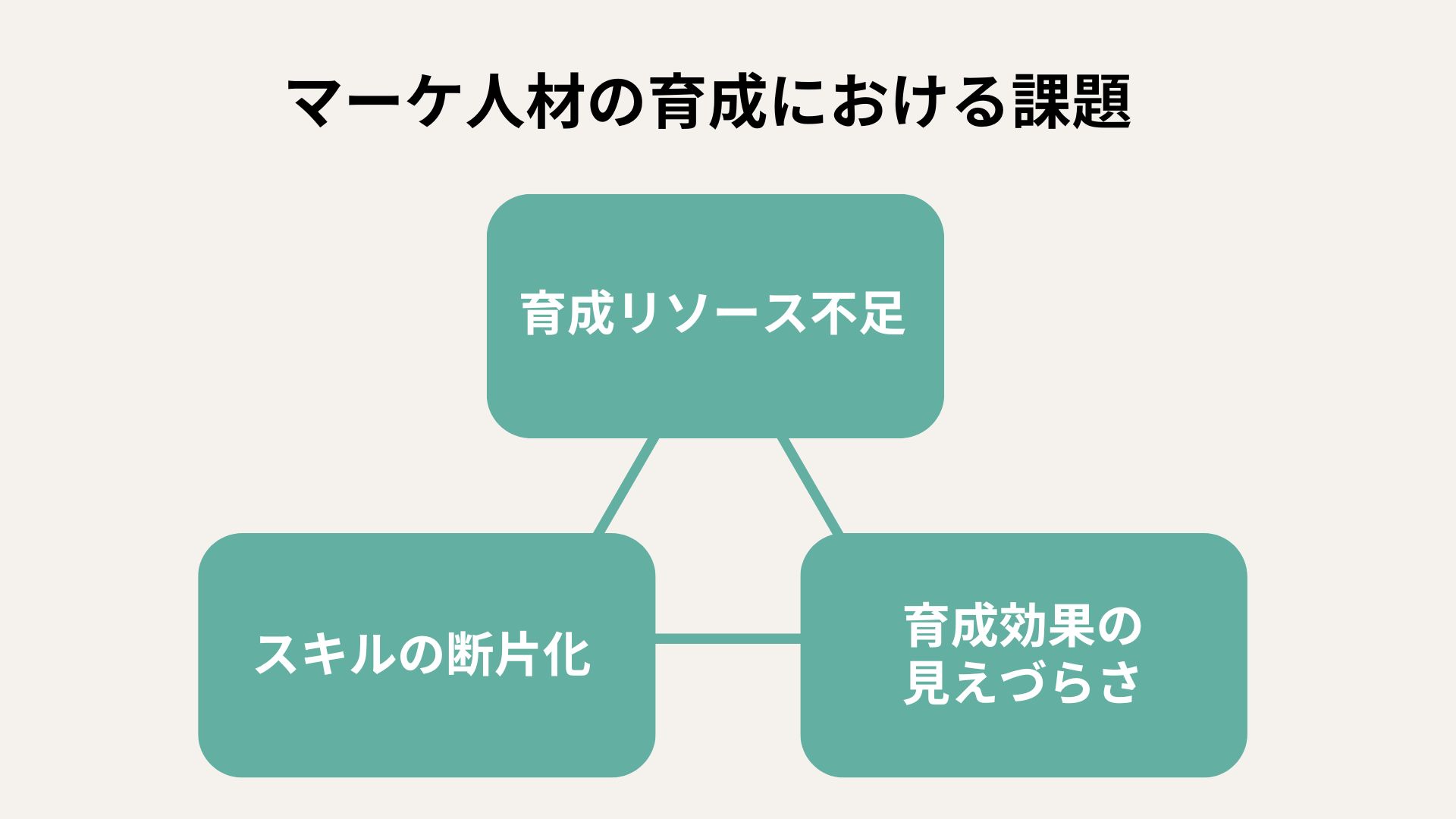

05マーケティング人材の育成における課題

マーケティング人材の育成には、指導できる人材の不足、業務の高度化・複雑化によるスキルの断片化、そして育成効果を可視化することの難しさという3つの大きな課題が存在しています。

育成リソースの不足

マーケティング人材の育成では、まず指導できる人材のリソース不足が課題です。デジタル技術の発展による環境変化が速く、マーケティング業務が複雑化しているため、最新の知識と実践スキルを持つ育成担当者が不足しています。多くの企業が「マーケティング教育を担える人材が不足している」と感じています。また、経営的観点を含む広義のマーケティングはさらに難易度が高く、教えられる人材は限られます。

スキルの断片化

マーケティング業務は市場のリサーチから戦略立案、プロダクトマーケティング、広告、Webサイト運用、SEO、SNS、データ分析など多岐にわたります。またそれぞれが専門性の高い領域でもあるため、個々の担当者が部分的なスキルや知識しか習得できず、マーケティングの全体像を体系的に把握するのが困難になる傾向があります。

育成効果の見えづらさ

マーケティング人材育成において、その成果を測定することは容易ではありません。売上高や問い合わせ件数のような数値目標だけでは、人材の本質的な成長を捉えきれないという課題があります。たとえば、市場を読み解く洞察力や顧客心理への理解の深まり、戦略的な仮説を立てる力といった目に見えにくい能力の向上は、定量的な指標では測定が困難です。そのため、経営成果と結びつく評価指標に加えて、こうした質的な成長を捉えられる独自の評価基準を設けることが重要になります。

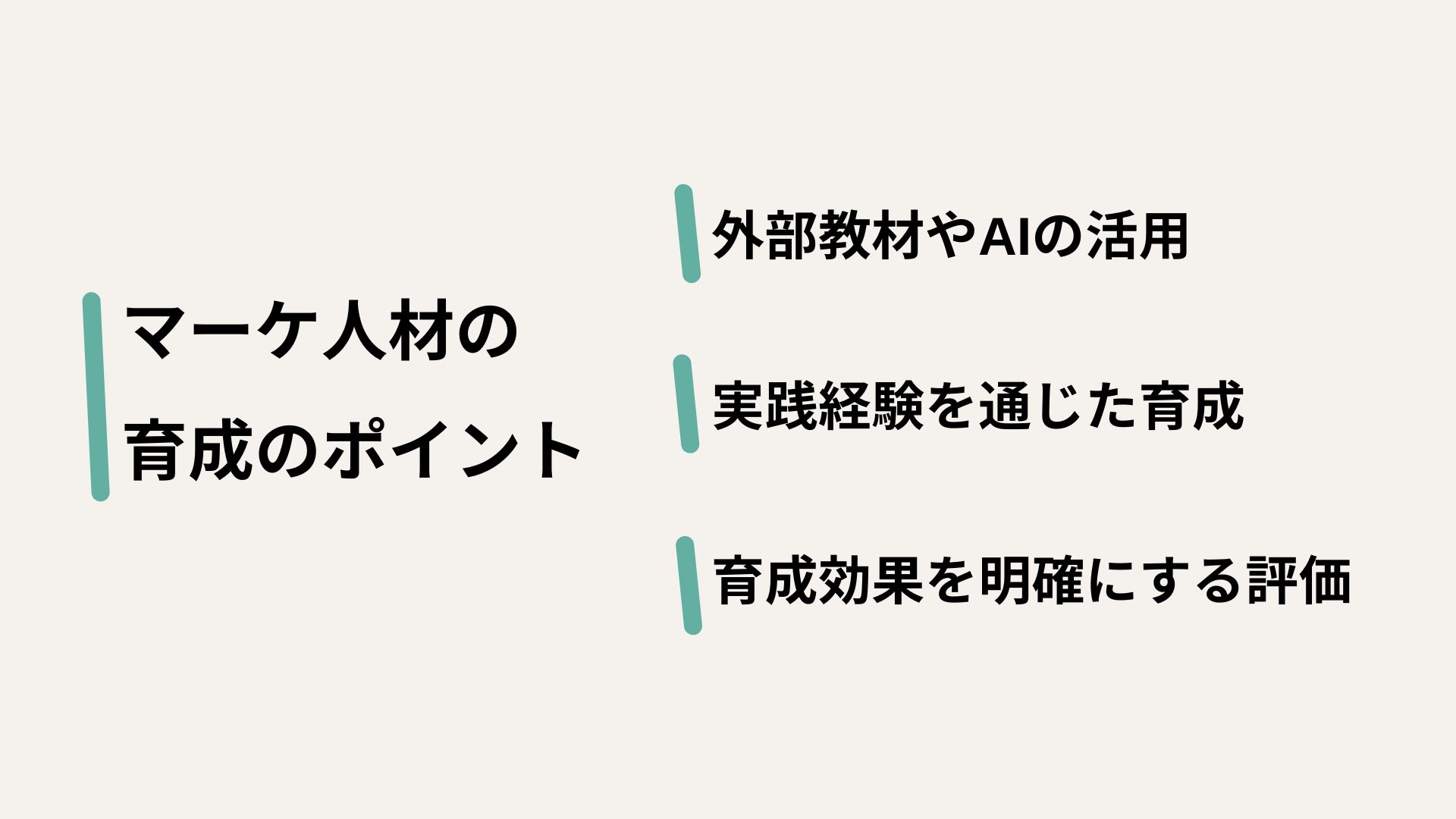

06マーケティング人材の育成を成功させるためのポイント

マーケティング人材の育成を成功させるには、学習環境の整備が不可欠です。外部教材や生成AIを活用することで学習効率を高めつつ、部署横断の実務経験によってスキルの定着を図ります。さらに、明確な評価指標とフィードバック体制を導入することで、育成の成果を可視化し、成長を継続的に支援できます。

外部教材やAIを活用した育成の効率化

育成リソースの不足に対しては、外部のeラーニング教材やセミナー、学習プラットフォームの活用が有効です。これらを活用することで、社内の育成リソースを抑えながら、効率的に知識の獲得を促進できます。また近年大きなブームとなっている生成AIは、人材育成にも大いに役立ちます。日々の質問対応やレビュー業務の工数を削減でき、育成担当者の負荷を軽減しながら個別最適な学習支援を実現できます。こうした仕組みによって、限られたリソースでも質の高い育成が可能になります。

部署・領域横断での実践経験を通じた育成

マーケティング業務は各工程ごとに専門性が高く細分化されがちで、全体像の理解が乏しくなるリスクがあります。この課題に対しては、他部署とのジョブローテーションなどを通じて、多様な職務経験を積ませることが有効です。たとえば、営業部門や商品企画との連携を経験させることで、顧客や商品に対する理解を深め、事業的な観点を持ったマーケターへと成長させることができます。実践経験を通じた横断的な学びが、断片的なスキルから総合的な実務力へと繋がるのです。

育成効果を明確にする評価指標とフィードバックの導入

育成効果の見えにくさを克服するには、適切な測定の仕組みとフィードバック体制の構築が不可欠です。売上や問い合わせ数などの定量KPIに加えて、「顧客インサイトの深度」や「戦略提案の質」といった定性的な成長を評価できる独自指標を設定します。これにより、数値では捉えきれない能力の向上も可視化できます。測定結果は育成プログラムの改善に活用するとともに、個人へのフィードバックにも反映させます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07マーケティング人材育成におすすめの講座

マーケティング基礎【2021年版】

この講座は、マーケティングの基本を体系的に学ぶことを目的としています。マーケティング部門に配属された若手ビジネスパーソンや、業務上マーケティング知識が必要な非マーケター向けに、「マーケティングの全体像を把握し、自身の業務が戦略とどのようにつながっているのか理解を促す」ことを目指します。学習内容としては、「マーケティングとは何か」から始まり、「基本プロセスと組織」、「3C分析とSTP」、「4P分析」といった基本フレームワークを深掘りし、「ペルソナ分析」、「競合分析」、「消費者心理学」など、幅広い基礎理論と具体的な戦術を習得できます。

-

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

経営学者/YouTuber。経済学博士(東京大学)。大阪大学経済学研究科准教授を経て独立。「アカデミーの力を社会に」をモットーに、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。専門は、イノベーション・マネジメント、経営戦略論。 主な著書に『ど素人でもわかる経営学の本』(翔泳社)『感染症時代の経営学』(千倉書房)『戦略硬直化のスパイラル』(有斐閣)など。YouTube「中川先生のやさしいビジネス研究」では毎週火・木・土に経営学講義や時事解説動画を配信中。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

デジタルマーケティング基礎

現代ビジネスに欠かせない、デジタルマーケティングの基本を網羅的に学べる講座です。WEBマーケティング、SNSマーケティング、コンテンツマーケティングなど、多岐にわたる専門用語や概念を理解し、効果的に施策を考えられるようになることを目指します。具体的な学習内容としては、「デジタルマーケティングの強み・弱み」の把握から始まり、「WEBサイトの理想形とゴール設計」、「WEB広告の種類と評価指標」、「コンテンツマーケティングの強みと弱み」、「SNSとSEOの考え方」、「メールマガジンの実践法」、そして「デジタルマーケティングを機能させる組織づくり」までを学びます。

-

株式会社WACUL(ワカル)代表取締役

株式会社WACUL(ワカル)代表取締役

東京大学経済学部卒業後、株式会社ビービット入社。大手クライアントのWeb改善コンサルティングに携わる。2013年、株式会社WACUL入社。 データ分析から改善提案や成果の測定といった「Webマーケティングの売上拡大のPDCA」をAIが支援するSaaSツール『AIアナリスト』を生み出す。 現在は代表取締役兼WACULテクノロジー&マーケティングラボ所長として、さらなるノウハウの構築と新規プロダクトの創出を担当。 3万サイト超の分析とユーザ行動観察から得たデジタルマーケティングの知見を、研究所レポートやTwitter、講演・セミナーなどで発信し、マーケター・コンサルタントから経営者・マネジャーまで幅広い層から支持を集める。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

BtoBマーケティング 基礎

BtoBマーケティング戦略の共通認識を築くことを目的とした講座です。BtoBマーケティングの基本概念、プロセスモデルなどの基礎理解を通じて、マーケティング理論の基本を学べます。特に、第1回ではBtoBマーケティングの「基本概念、プロセス、組織としてのあるべき姿」を、第2回では「大枠での戦略の立て方(分析手法のフレームワーク)」を、第3回では「4P分析を元にした戦術の設計手法」を解説します。最終回では「継続顧客獲得のための考え方、手法」としてロイヤルカスタマー化とLTVについて学ぶことができます。BtoBマーケティングを初めて担当する方や、これまで体系的に学んでこなかった方におすすめです。

-

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

経営学者/YouTuber。経済学博士(東京大学)。大阪大学経済学研究科准教授を経て独立。「アカデミーの力を社会に」をモットーに、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。専門は、イノベーション・マネジメント、経営戦略論。 主な著書に『ど素人でもわかる経営学の本』(翔泳社)『感染症時代の経営学』(千倉書房)『戦略硬直化のスパイラル』(有斐閣)など。YouTube「中川先生のやさしいビジネス研究」では毎週火・木・土に経営学講義や時事解説動画を配信中。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

マーケティング実践

マーケティング理論を実際のビジネス課題にどう活用するかを学ぶ実践的な講座です。マーケティングを学んだものの、具体的な課題に対してどこから手を付ければ良いか分からないという悩みに応えます。講座では、「商品・サービスが良いのに売れない」、「広告費をかけても認知が得られない」、「継続的なファン獲得ができない」、「PR施策の結果にムラがある」、「類似の無料サービスが多く売上が低迷する」という、5つの具体的なビジネス上の悩みを軸に、その解決に向けたマーケティング施策の活用プロセスを習得します。すでにマーケティング基礎で理論を学んだ方が、実践力を高めるのに適しています。

-

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

株式会社やさしいビジネスラボ 代表取締役

経営学者/YouTuber。経済学博士(東京大学)。大阪大学経済学研究科准教授を経て独立。「アカデミーの力を社会に」をモットーに、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。専門は、イノベーション・マネジメント、経営戦略論。 主な著書に『ど素人でもわかる経営学の本』(翔泳社)『感染症時代の経営学』(千倉書房)『戦略硬直化のスパイラル』(有斐閣)など。YouTube「中川先生のやさしいビジネス研究」では毎週火・木・土に経営学講義や時事解説動画を配信中。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

08まとめ

マーケティング人材は企業が事業推進するなかで、成果に直結する重要な役割を担います。その一方で業務が多岐に渡り、それぞれの領域の専門性も高いことなどから、求人市場から自社に合った人材を採用することは困難です。採用難や市場環境の変化を背景に、企業ではマーケティング人材の自社育成が急務です。単なる販促担当ではなく、戦略立案やデータ活用、リーダーシップを兼ね備え、事業成長を牽引できる人材が求められています。育成成功の鍵は、スキルマップによる現状把握と、OJTに外部教材やAIを組み合わせた実践的な学習環境の整備、そして定量・定性の両面による適切な評価制度の構築にあります。