兼務出向とは?契約時に気を付けたいポイントを徹底解説

企業の新しい雇用形態として「兼務出向」に注目が集まっています。そこで当記事では、兼務出向の概要やメリット・デメリット、契約時に気をつけたいポイントについて解説します。今後、自社に兼務出向を導入したいと考えている担当者の方はぜひ参考にしてください。

- 01.兼務出向とは

- 02.兼務出向が注目される背景

- 03.兼務出向のメリット

- 04.兼務出向のデメリット

- 05.兼務出向を導入する際の注意点

- 06.まとめ

01兼務出向とは

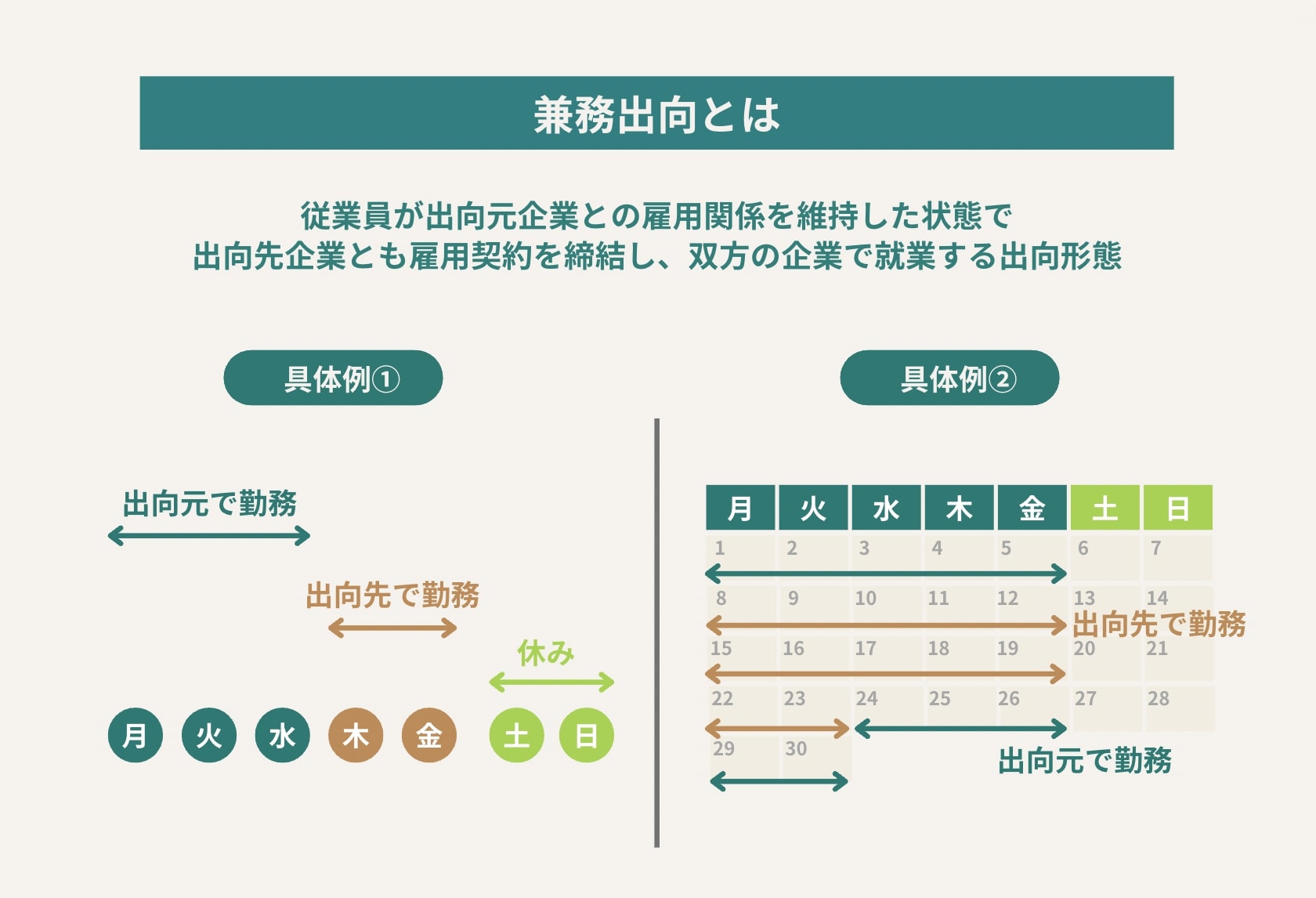

兼務出向とは、従業員が出向元企業との雇用関係を維持した状態で、出向先企業とも雇用契約を締結し、双方の企業で就業する出向形態を指します。労働時間を部分的に切り出し、出向先の企業での業務に充てることから「部分出向」と呼ばれることもあります。

具体例としては、「1週間のうち4日は出向元、1日は出向先で勤務」・「月初・月末の1週間は出向元、月中は出向先」などのように、出向元・出向先の双方で業務を掛け持ちしている状態が兼務出向です。

▶︎参考:厚生労働省|部分出向について

在籍出向との違い

在籍出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、従業員が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、出向先企業に一定期間継続して勤務することをいいます。

出向開始後は、あらかじめ定められた任期が終了するまで出向元企業の業務を遂行しないため、両者の業務を兼任する兼務企業とは、担当業務の範囲や契約内容などが異なります。

02兼務出向が注目される背景

社会環境の変化やグローバル化への意識変革といった理由から、現代の企業は従業員の雇用・育成に関するさまざまな課題と向き合わざるを得ません。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、さらにその状況が加速している企業が多くあります。そのようなビジネス環境のなかで、関心が向けられているのが「兼務出向」の活用です。ここでは、兼務出向が注目を集める背景について説明します。

コロナ禍による雇用調整

長引くコロナ禍により、一時的に事業を縮小しなければならなくなった企業は少なくありません。一般的に事業縮小の際には、人員削減などのリストラを実施しなければならないものですが、いつかは収束するコロナ禍においては、従業員の雇用を維持したいと考える企業も多いものです。そこで注目されたのが兼務出向です。実際に、コロナウイルスの影響で需要が減少した航空業や観光業等の従業員が、巣ごもり消費需要の増加で業務量が増大している小売業や物流業などへ出向するなど、異業種への兼務出向が増えています。

グローバル人材の育成

出向元企業では経験できない地位や職務を経験させるために、人材の育成や能力の開発を支援する目的で兼務出向を行うケースもあります。優秀な人材をグループ会社や、業務提携先に出向させることで、出向先の技術や経営戦略を習得することが可能になります。

他社との人材交流と援助

人材交流を目的とした取り組みにより、企業間の連携や人的結びつきの強化を図るケースも少なくありません。また、出向先の技術や経営戦略の指導を目的として人材援助といった側面から、兼務出向を行う場合もあります。

03兼務出向のメリット

兼務出向はリストラ回避などマイナスの意味で捉えられる場合もありますが、ほとんどは社員の経験や成長・スキルアップなど、前向きな目的を持って行われています。ここからは、兼務出向で出向元・出向先それぞれが感じるメリットについて見ていきましょう。

出向元のメリット

兼務出向を導入すると、出向元には主に以下のようなメリットがあります。

- ・一時的な人材余剰に対応可能

- ・離職を防ぐことができる

- ・社員のモチベーション維持、キャリア形成に役立つ

- ・地域の会社、人とのつながりを持つことができる

- ・人件費の負担軽減

兼務出向によって出向元が得る最大のメリットは、一時的な人材余剰を防ぎ、人件費を削減できることにあります。閑散期と繁忙期が明確に分かれている業種や職種においては、兼務出向は非常に役立つ制度と言えるでしょう。

出向先のメリット

兼務出向を導入すると、出向先には主に以下のようなメリットがあります。

- ・一時的な労働力不足に対して即戦力の人材を活用できる

- ・採用コストをかけずに人材を獲得できる

- ・社員のモチベーション維持、キャリア形成に役立つ

- ・地域の会社、人とのつながりを持つことができる

兼務出向によって出向先が得る最大のメリットは、一時的な労働力不足を採用コストをかけず防ぐことができる点にあります。出向先においても、閑散期と繁忙期が明確に分かれている業種や職種においては、兼務出向は非常に役立つ制度と言えます。

04兼務出向のデメリット

企業だけでなく、従業員にとってもあらゆるメリットをもたらす兼務出向は、少なからずデメリットも存在します。実施後、想定外の状況に苛まれないためにも、ここで兼務出向のデメリットについて理解を深めておきましょう。

出向する従業員の業務負担

兼務出向する従業員は、出向元・出向先どちらの業務も受け持つことになるため、業務負担が大きくなりやすい傾向にあります。また、出向してからしばらくは出向先の風土や企業ルールなどを身につける時間も要するため、兼務に慣れるまでには一定の時間が必要です。

人間関係のストレス

キャリアアップを目的としたポジティブな兼務出向であったとしても、環境の変化は誰にとってもストレスとなり得ます。出向によってこれまで慣れ親しんできた職場から離れ、人間関係を新しく構築したり、これまでと異なる業務を一から覚えたりすることは、少なからず精神的な負担につながります。 そのため、兼務出向を行う際には、社員の心理的負担解消やモチベーションの維持につながるように、環境や待遇面でも支援するとよいでしょう。

出向先で長期的な戦力として期待されにくい

兼務出向者は、いずれ出向元へと戻っていくことから、出向先では長期的な戦力として期待されにくいというデメリットも存在します。特に兼務出向は半年から3年間ほどの期間を設定されるのが一般的であるため、長期にわたる大掛かりなプロジェクトを任せるのは難しいものです。

社会保険の取り扱いが煩雑になる

兼務出向社員の社会保険の負担は、あくまでも支払窓口がどちらであるかによって決まります。また、社会保険は、会社が加入している健保組合によって保険料率に違いがあります。 出向先で社会保険を負担する場合、出向元と同じ健保組合に加入しているのであれば、保険料率に変わりはありませんが、異なる健保組合の場合には、健保組合の切り替えが必要となり、保険料率も変わってきます。

05兼務出向を導入する際の注意点

ここまでは、兼務出向の内容や目的などについて解説してきました。では実際に、自社に兼務出向を導入する際には、どのようなポイントを押さえておくべきなのでしょうか。ここからは、兼務出向導入時の注意点について詳しく解説します。

兼務出向者の仕事内容と労働条件を明確化する

従業員に兼務出向をさせたい際には、出向元会社と出向先会社の間で、該当従業員の仕事内容や労働条件を事前に定め、契約を結ぶことが重要になります。また、出向元企業・出向先企業間でこれらの合意が取れたら、従業員に内容を明示し、兼務出向可否の判断を仰ぎます。

出向契約書と合意書を作成する

社員を兼務出向させる際には、辞令による通知だけではなく、出向契約書を交わす必要があります。出向契約書には、社員の出向を承諾する条項が記載する必要があり、具体的には、出向期間や短縮・延長に取り決め、出向期間中の出向元会社での扱いなどを明記します。 また、出向先での労働条件を記載した合意書も、兼務出向時に作成しなければならない書類のひとつです。合意書には、制定された条件のもと、兼務出向に同意した旨を記し、出向従業員の署名押印を得るようにしましょう。

費用の負担先を明確化する

兼務出向社員の給与は、出向元から支払われることが一般的です。出向元は出向労働分の賃金を出向先に請求し、出向先はそれに応じます。ただし、これについては各企業で基準や判断が異なるため、後々トラブルへと発展しないためにも、費用の負担先について、あらかじめ明確化しておくことをおすすめします。

復職規定や有効期間を制定する

復職規定や出向の有効期間を制定しておくことも忘れてはなりません。どちらも法的制限はないため、出向元・出向先・兼務出向社員の三者間で合意があれば、当初の出向契約時に定めた規定を変更することが可能です。ただし、出向があまりに長期間になると従業員の地位を不安定にすることに加え、復帰を前提にしていないと評価されてしまい、権利の濫用にあたるおそれがあるため、注意が必要です。

社会保険の取り扱いを理解しておく

兼務出向社員の社会保険は、原則として出向元での被保険者資格を継続します。この際、各種社会保険に係る保険料の事業主負担分については、両社で協議して決定するのが通例です。給与を出向元と出向先双方で負担している場合は、大きな金額を支払っている企業の方に雇用保険の加入義務があると考えましょう。

勤怠管理を徹底する

36協定は事業場単位で適用されます。つまり、本務の業務に従事する場合には出向元、兼務の業務に従事する場合には出向先の36協定が適用されるということです。

出向元・出向先の両方の36協定の範囲内での時間外労働となっているか、また、特別条項の発動が必要となるか否かの検討のためにも、本務・兼務のいずれの業務に従事していたのか、それぞれの労働時間を集計して管理していく必要がある。本務・兼務の労働時間を合算して労働を集計することになります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06まとめ

兼務出向は、企業の枠組みを超えた人事異動です。また、兼務出向元・兼務出向先・兼務出向者それぞれにとって有意義であり、成長へとつながるものとしなければなりません。 ぜひ本記事を参考に、兼務出向のメリット・デメリットや注意点をしっかりと理解したうえで、三者が納得・安心できるような兼務出向契約を締結し、全員にとって利益のある兼務出向を実現しましょう。