第4次産業革命とは?必要なスキルと求められる人材育成について解説

18世紀後半にイギリスで起きた産業革命は、紡績機の発明と蒸気機関の改良により、それまでの産業構造に大きな変化をもたらしました。 時を経て21世紀の現代は第4次産業革命の真っ只中といわれ、デジタル技術を中心に大きな変革が起きています。 当記事では、第4次産業革命が社会にもたらす変化と、変化のなかで活躍する人材像について解説します。

- 01.第4次産業革命とは

- 02.産業革命の歴史

- 03.諸外国と日本における第4次産業革命の進展状況

- 04.第4次産業革命に対する日本の取り組み

- 05.第4次産業革命がもたらす社会の変化

- 06.第4次産業革命において必要なスキルとは

- 07.Schooで第4次産業革命に必須のスキルを習得

- 08.新しい産業革命 第5次産業革命

- 09.まとめ

01第4次産業革命とは

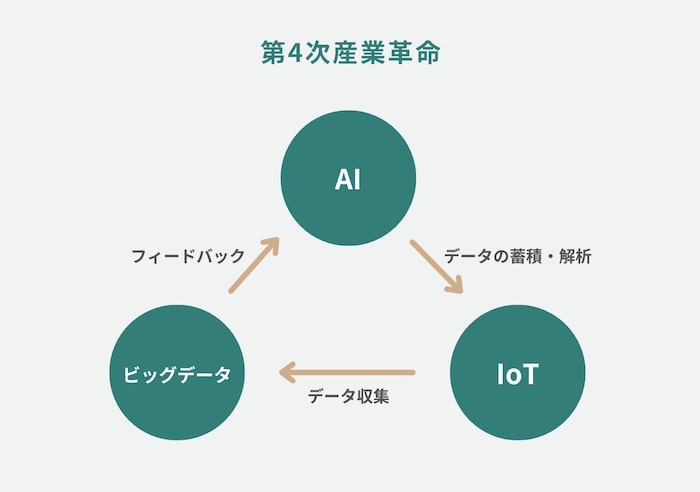

第4次産業革命とは、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)、ビッグデータの活用によりもたらされる技術革新のことを指します。 IoTとは、家電などの「モノ」をインターネットにつなげることで、生活を便利にする技術です。「モノ」を使用した際の情報は、ネットワーク上で「ビッグデータ」として集積・解析され、さまざまな用途に利用することで新たな価値を生んでいます。 また、こうしたビッグデータをもとにAIが自動学習して、一定の判断を下せる技術が開発されました。 近年、こうした技術革新により、以下のような変化が起きています。

- ・大量生産・画一的サービスから個々にカスタマイズされたサービスに変化する

- ・既存資源・資産の効率的な活用が進む

- ・従来、人間が行っていた労働がAIやロボットにより代替・補助される

このような社会の変化を総称して、第4次産業革命と呼んでいるのです。

インダストリー4.0との違い

第4次産業革命と似た言葉として挙げられるのが「インダストリー4.0」です。インダストリー4.0は、IoT普及のためにドイツが世界で初めて宣言した国家プロジェクトです。ドイツの宣言により、世界でも第4次産業革命に対しての注目が集まったと言えます。第4次産業革命とインダストリー4.0の違いとして、あまりなく同義語と捉えて問題ないでしょう。

02産業革命の歴史

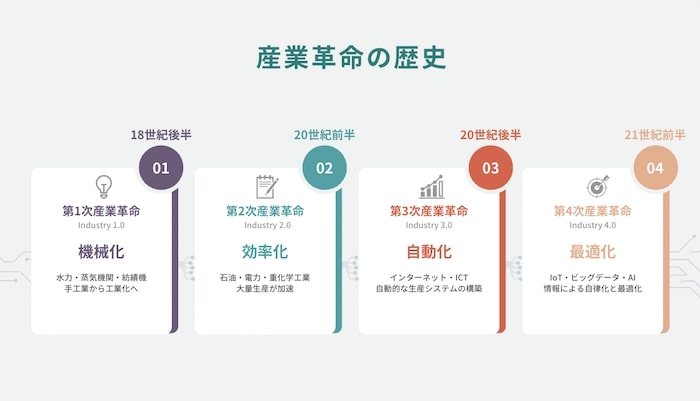

産業革命は長い歴史を経て発展してきた経緯があります。これまでどのような産業革命があったのか、その歴史を振り返っておきましょう。 いずれも、ある技術革新をきっかけとして社会構造だけでなく、国家間の勢力分布にまで変化を及ぼしている点が興味深いところです。 また、産業革命は、当時の人々の働き方を大きく変化させたことも注目すべきでしょう。

第1次産業革命

第1次産業革命は、18世紀後半のイギリスで起こります。 第1次産業革命における技術革新は、紡績機の発明と蒸気機関の改良が挙げられます。 当時、イギリスは植民地から綿花を輸入し、織物に加工し輸出していました。紡績機の発明により大量生産が可能になり、汽車や蒸気船といった輸送機関の発達で大量輸送されるようになりました。 こうした技術革新の結果、イギリスは経済的・政治的な優位性を得て世界の覇権を握ります。 人々の働き方が、それまでの手工業から機械化され、大きく変化したのもこの時期です。工業化による大量生産の始まり、近代化の幕開けともいえるでしょう。

第2次産業革命

第2次産業革命は、19世紀末から20世紀初頭にかけての重工業の発展を指します。 主要エネルギーが石炭から石油や電力に代わり、イギリスやアメリカを中心とした欧米諸国で重工業の発展が加速しました。 各国の市場獲得競争の激化から、原料や人員の調達競争に発展したため植民地化が進み、帝国主義へとつながります。 この頃にはさらに工業化が進み、日常の消費財の多くが工場における大量生産にシフトしていきました。

第3次産業革命

第3次産業革命は20世紀半ばから後半にかけて起きた、比較的最近の出来事だといえます。 第3次産業革命における技術革新は、コンピューターの登場や産業ロボットによる自動化が挙げられます。 この時期に特筆すべきは、インターネットの登場による情報技術の進化でしょう。 これらの技術革新により、人々の働き方も大きく変化し、のちの第4次産業革命へとつながっていくのです。

03諸外国と日本における第4次産業革命の進展状況

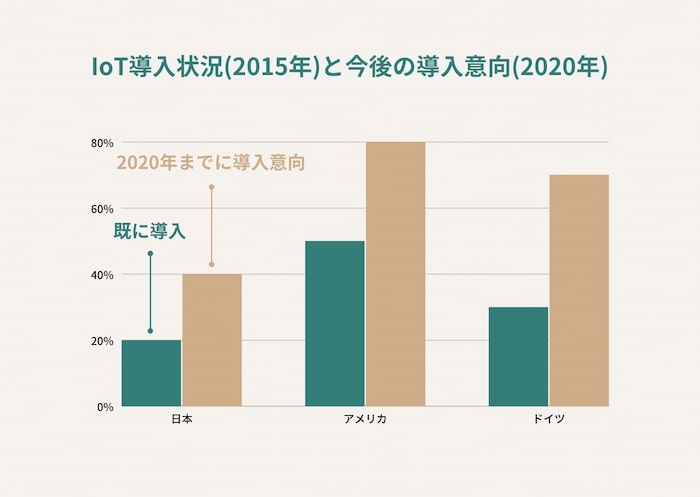

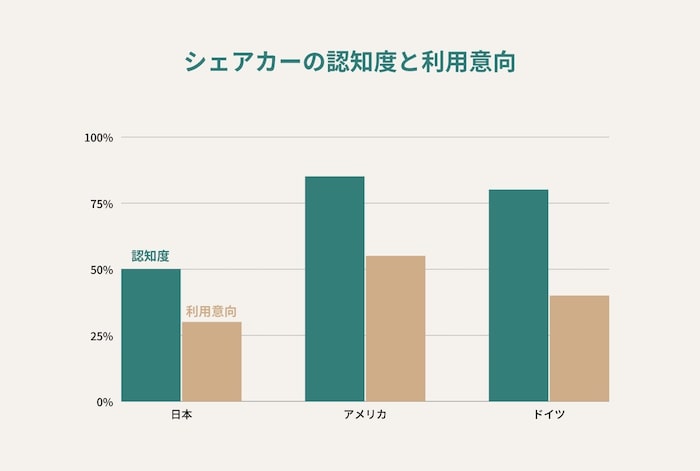

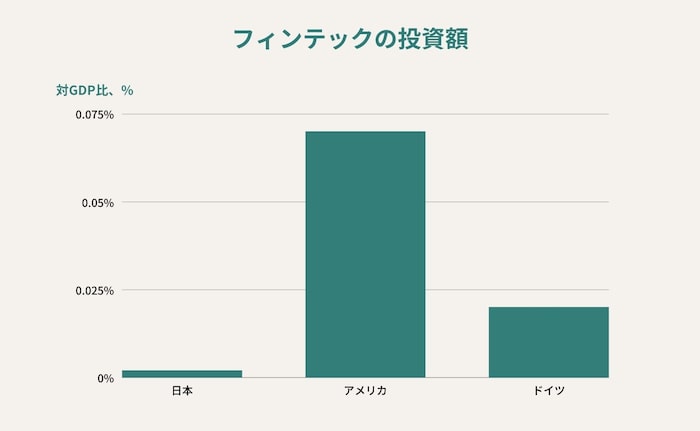

諸外国と日本における第4次産業革命の進展状況について、Iotの普及やシェアリング・エコノミー、フィンテックの3つの軸で紹介します。

いずれの軸においても日本はまだまだ諸外国に対して劣っているという状況で、イノベーションに対する不安感が進展を妨げているように思えます。

IoTの普及

日本では個人情報のプライバシー保護への不安から、IoTの普及がアメリカ・ドイツよりも遅れています。内閣府のアンケート調査によると、アメリカでは40%以上が導入済みですが、日本は20%程度。また、今後の導入意向もアメリカやドイツが80%程度なのに対し、日本は40%程度と低く、ますます諸外国との差が広がる可能性があります。

シェアリング・エコノミー

日本にも民泊・車や家事のシェアなど、様々なシェアリング・エコノミーのサービスがあります。しかし、諸外国と比較して認知度や利用意向が低いのが現状です。これらのサービスを広めるためには、まずは知名度を上げる必要があります。同時に、日本ではサービス利用に対する安全性や信頼性への不安も強いため、利用者の安心感を確保することも大切なようです。

フィンテック

アメリカでは、多くのスタートアップ企業がフィンテックに参入し、銀行との連携が進んでいます。一方、日本ではフィンテックへの投資が少なく、情報セキュリティの観点も考慮しながら検討が進められているという状況です。フィンテックでは、銀行のシステムとインターネットサービスを結びつけることで、企業のデータを集め、AIで解析することができます。これにより、企業の信用力などを評価することが可能になります。

04第4次産業革命に対する日本の取り組み

第4次産業革命に対する、日本の取り組みとして挙げられるのが「Society5.0」です。 「Society5.0」は、内閣府の「第5期科学技術基本計画」で提唱され、世界に先駆けて「超スマート社会」を実現する取り組みと位置づけられています。 デジタル分野では、IoTやAI、ロボット技術の進化を加速させ、日常生活や産業のさらなる価値創造を目指すものです。すでに始まっている取り組みを、事例を交え見ていきましょう。

IoT・ビッグデータの活用

IoTの普及により集積されたビッグデータを、新たなサービスに活用する動きはすでに始まっています。具体例にはウェアラブル端末による健康管理や、警備会社による独居老人の見守りサービスなどが挙げられるでしょう。 収集されたビッグデータの活用により、より個人向けにカスタマイズされた製品やサービスの提供が可能になりつつあるのです。

AI・ロボットの活用

AIやロボット技術の活用状況にも、目を見張るものがあります。 AIは、すでに製造業における需要予測や生産管理、医療分野における治療方法の検討などに実用化されました。また、スマートフォンやスマートスピーカーにもAIが搭載され、音声によるやりとりで操作が可能になっています。 無人店舗や自動車の自動運転技術などは、近い将来、本格的に実用化されるのではないでしょうか。 ロボットの分野でも、すでに家庭用のペットロボットや介護ロボットなどは実用化されています。

05第4次産業革命がもたらす社会の変化

第4次産業革命における技術革新により、今まで不可能であったものが実現しつつあります。こうした流れは、日常生活や社会にどのような変化をもたらすでしょうか。どのような変化が想定されるのか、経済活動やライフスタイルなどそれぞれの観点から確認していきましょう。

経済活動の変化

経済活動における変化は顕著に現れています。 オンライン環境が整備されたことにより、外出しなくても経済活動(消費)を行える場面が増えてきました。 ネットショッピングは小売業において、すでに大きなウェイトを占めています。娯楽の分野でもサブスクリプションサービスが展開され、家にいながら趣味嗜好にあった映画や音楽が気軽に楽しめるようになっています。 今後は、あらゆる分野でオンライン化が進み、家にいながらの経済活動が可能になるでしょう。

ライフスタイルの変化

IoTの活用によってライフスタイルも大きく変わろうとしています。 スマートフォンを使用し外出先から家電を操作する技術は、すでに実用化されています。また、ウェアラブル端末による健康管理もすでに普及したといっても良いでしょう。 今後は、家庭用ロボットや自動車の自動運転が一般的になり、さらなるライフスタイルの変化が生じるでしょう。

産業構造の変化

ビッグデータの活用により、産業構造にも変化が表れています。 かつての画一的な大量生産・大量販売は通用しなくなり、よりパーソナルなサービスの提供が求められるようになっています。 人々の消費動向が細分化されることにより、衰退する産業も出てくるのではないでしょうか。

雇用の変化

第4次産業革命により、雇用の2極化が加速すると予測されます。 AIやロボットがさらに進化すれば、定形労働だけでなく非定型労働まで、省人化が進むでしょう。人手不足が解消される側面もありますが、失業者や低賃金労働の増加といった新たな問題が発生する恐れがあります。 反対にデジタル分野の高度な専門性を有する人材は、需要に供給が追いつかず高待遇での争奪戦が予想されます。

働き方の変化

デジタル技術の発展は、今まで不可能だった働き方を可能にしました。働き方のさらなる多様化が予測されます。 テレワークは、もはや一般的なものになりました。場所を選ばず働ける環境は、従来の勤務地の概念を無くしてしまうかもしれません。 非対面で仕事を進められる環境は、業務用SNSの普及など、仕事上のコミュニケーションにも大きく変化を及ぼします。 今後は、求められるコミュニケーションスキルも変化していくでしょう。

06第4次産業革命において必要なスキルとは

第4次産業革命による変化のなかで活躍する人材に必要なスキルは、IT・デジタル・データ分野の高度な専門知識であることは先に述べました。 それでは、具体的にどのようなスキルを身につけるべきなのか、答えは経済産業省の取り組みにあります。

第四次産業革命スキル習得講座

経済産業省では、IT・データ分野の高度な専門知識の習得を目的とした、社会人向け教育訓練講座の受講を支援する取り組みをしています。 「第4次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)」と題したこの取り組みは、民間企業が提供する講座を推奨し、受講費用を支援するものです。 この制度の説明資料には「Reスキル講座」の特徴として、「第4次産業革命を牽引する先端分野のハイレベルなスキル習得を目指すカリキュラム」と書かれています。 各企業がさまざまな講座を提供するなかで、カリキュラムに多く登場するスキルを紹介します。

AIエンジニア

AIエンジニアとは、ビジネス上の課題をAIの専門知識や技術により解決する役割を担います。 AIに携わるエンジニアは、AIプログラムの開発から実装を手掛けます。 プログラミングの技術はもちろん、クライアントの課題解決にむけた提案も行うなど、幅広いスキルが求められる役割です。

データサイエンティスト

データサイエンティストとは、情報解析に特化したAIエンジニアです。 大量のビッグデータを解析し、導き出された情報から課題解決に向けた施策を立案する役割を担います。 AIの知見はもとより、データ分析の技術や統計学といった数学的知識、課題解決に向けたコンサルティング能力といったスキルが必要になります。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07Schooで第4次産業革命に必須のスキルを習得

Schoo for Businessは9,000本以上のアーカイブ動画数を保有するオンライン研修サービスです。導入企業数は3,000社を超え、東証一部の大企業からスタートアップ企業まで幅広い企業の人材育成・研修を支援しています。

Schoo for Business |

|

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年7月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの特長

Schoo for Businessには主に3つの特長があります。

【1】国内最大級9,000本以上の講座数

【2】研修設定・管理が簡単

【3】カスタマーサクセスのサポートが充実

AI・ビッグデータ・IoTに関する授業を紹介

Schooの数多くの授業の中にはAI・ビッグデータ・IoTが学べるものも多くあります。ここでは、初めてAI・ビッグデータ・IoTについて学ぶという方におすすめの授業を紹介します。

AI導入の教科書

この講座は、AIを社内で導入するために必要な知識を網羅したAI×ビジネスの概論授業です。AIをビジネス視点で、考えるための方法についてさまざまな視点で学ぶことができます。

-

ディップ株式会社 AINOW 編集長

ディップ株式会社 AINOW 編集長

「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。持続的な次世代社会を創るべく、コミュニケーションを起点に多角的に活動している。メディア運営に特化し、AI専門メディア「AINOW」編集長、SDGs専門メディア「SDGs CONNECT」編集長、45歳からのキャリア自律支援メディア「ライフシフトラボ・ジャーナル」編集長を兼任している。株式会社Cinematorico 共同創業者COO、合同会社BLUEPRINT PRディレクター、日本大学文理学部次世代社会研究センター プロボノ、フリーカメラマン。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

ビッグデータ 基礎理解と企業の活用事例

この講座では、これからデジタルやDXのリテラシーを学んでいく方々向けに、DX推進の要素に含まれる「データ活用」とは、ビッグデータとは何かなどの、基礎的な内容を解説しています。

-

ディップ株式会社 AINOW 編集長

ディップ株式会社 AINOW 編集長

「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。持続的な次世代社会を創るべく、コミュニケーションを起点に多角的に活動している。メディア運営に特化し、AI専門メディア「AINOW」編集長、SDGs専門メディア「SDGs CONNECT」編集長、45歳からのキャリア自律支援メディア「ライフシフトラボ・ジャーナル」編集長を兼任している。株式会社Cinematorico 共同創業者COO、合同会社BLUEPRINT PRディレクター、日本大学文理学部次世代社会研究センター プロボノ、フリーカメラマン。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

IoT基礎知識とIoT導入によるDX事例

IoTの導入によるDXプロジェクトを検討する際、まずは「そもそもIoTとは何か」を知り、更にそれを基盤とした全体工程の概要を理解しておく必要があります。本講座では、IoTプラットフォーム事業者として先端を走る株式会社ソラコム様を講師にお迎えし、IoTによるDXの進め方を解説いただいています。

-

株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト

株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト

IoTの活用事例やSORACOMのサービスを、企業や開発者に活用いただくための講演や執筆活動を担当。90年代のISP事業支援をキャリアスタートとし、2000年にはLinuxサーバーメーカーにて情報システムやEC事業を担当。2015年からはIoTの事業開発をリード、メガクラウドとの協業や、省電力無線通信を活用した先駆的なIoT導入事例に関わる。2017年3月より現職で、通算の登壇回数は400を超える。共著に『IoTエンジニア養成読本』(技術評論社)等。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

08新しい産業革命 第5次産業革命

第4次産業革命に続く新しい動きとして、第5次産業革命に向けた動きが加速してきています。第4次産業革命では、AIやIoT、ビッグデータを活用したものでしたが、第5次産業革命ではこれらに加えて、「持続可能性(サスティナビリティ)」や「環境への配慮」といった視点も盛り込まれています。具体的には、コンピューター技術とバイオテクノロジーの融合に注目が集まっており、工業のみならず健康や医療、農業などさまざまな分野に革命をもたらすのではないかと期待されています。

09まとめ

第4次産業革命において活躍する人材に求められるスキルは、デジタル分野の高度な専門知識であることを見てきました。経済産業省の取り組みからも分かる通り、これからの日本経済の牽引役となるべき人材に必要なスキルといえるでしょう。 オンライン学習サービスが普及するなど、こうしたスキルを学ぶ手法も多様化しています。 自社にできる取り組みをぜひ検討してみてください。

▼【無料】経済産業省が取り組む デジタル人材育成プラットフォーム|ウェビナー見逃し配信中

経済産業省の商務情報政策局 情報技術利用促進課でDXリテラシー標準化の検討会を行っている同課の金杉 祥平氏をお招きし、「経済産業省が取り組むデジタル人材育成プラットフォーム」について語っていただいたウェビナーのアーカイブです。デジタル人材要件の定義や、リスキリングするための構造化された項目、さらに経済産業省で構想している人材育成プラットフォームについてもお話しいただいております。

-

登壇者:金杉 祥平様経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐(企画)

2006年に経済産業省に入省。過去には、再生可能エネルギーの推進、家電製品の安全基準の整備、電気事業制度のルール整備、福島第一原子力発電所の廃炉推進に従事し、2021年5月から現職。情報技術利用促進課では、地域企業・産業のDXの実現に向けて、デジタル人材の育成を推進するため、デジタル知識・能力を身につけるための実践的な学びの場を提供する「デジタル人材育成プラットフォーム」の制度設計を担当。