自己認識力とは|高めるメリットや方法について解説

自己認識力とは、自分の内面や他者から見た姿を正しく理解する力のことです。自己認識力を高めることで、生産性の向上や部下への指導力強化、コミュニケーション改善など多くのメリットが得られます。本記事では、自己認識力の基本から高める方法、企業における具体的施策までを解説します。

- 01.自己認識力とは?

- 02.自己認識力を高めるメリット

- 03.内面的自己認識力と外面的自己認識力のバランス

- 04.自己認識力の高め方

- 05.社員の自己認識力を高めるための具体的施策

- 06.自己認識力を向上させるSchooのオンライン研修

- 07.まとめ

01自己認識力とは?

自己認識力とは、自分の性格や感情、思考、強みを理解し、さらに他者からどう見られているかを把握する力を指します。これには大きく「内的自己認識」と「外的自己認識」があり、両者のバランスが取れているほど、仕事の成果や人間関係の安定につながります。一方で、この認識にずれがあると、過信や誤解を生み、チーム全体のパフォーマンス低下を招く可能性があります。自己認識を高めることは、組織での信頼関係や成果創出に直結する重要な要素といえるでしょう。

内面的自己認識とは?

内面的自己認識とは、自分自身が自分の思考や価値観、強みをどの程度理解しているかを指します。例えば「自分はこれだけ成果を出している」と思っていても、実際の結果や行動が伴わなければ、内的認識と現実に乖離が生じます。この差が小さいほど、自己理解と行動が一致し、ストレスの少ない働き方や安定した成果につながります。

外面的自己認識とは?

外面的自己認識とは、他者から見た自分の姿を理解する力です。具体的には、上司や同僚が自分の態度や発言をどう受け止めているかを把握することにあたります。外的認識力が高い人は相手の視点を取り入れながら行動できるため、誤解や摩擦を避けやすく、円滑な人間関係を築きやすくなります。

02自己認識力を高めるメリット

自己認識力を高めるメリットは、以下の通りです。

- 1.判断基準を明確にすることができる

- 2.生産性が向上する

- 3.リーダーや管理職としての素質が高まる

- 4.よりよいコミュニケーションがとれる

- 5.ストレス管理ができる

1.判断基準を明確にすることができる

自己認識力を高める最大の効果は、自分にとっての判断基準を明確にできることです。人は日々数万回の意思決定を行っていますが、自分が何を大切にし、どのような軸で行動すべきかを理解していないと迷いや後悔につながります。自己認識を通じて「自分は何に価値を置くのか」「どのような選択が納得できるのか」を整理できれば、日々の意思決定を一貫性のあるものにできます。これはキャリアの選択や転職、起業といった重要な局面でも役立ち、組織や自身の方向性と調和した行動を取る助けとなります。

▶︎参考:キャリアに悩む人に必要なパーパス=大義

2.生産性が向上する

自己認識力が高いと、自分の得意分野や弱点を正しく把握できるため、業務における最適な行動を選びやすくなります。苦手な部分は学習や他者の力を借り、強みを活かすことで効率的に成果を出せます。この積み重ねが生産性向上につながります。

3.リーダーや管理職としての素質が高まる

管理職には他者の感情や視点を理解する外的自己認識力が欠かせません。部下の状況を踏まえて適切に仕事を割り振ったり、顧客のニーズを的確に捉えたりできることで、信頼を得ながら組織を率いる力が高まります。

4.よりよいコミュニケーションがとれる

自己認識力の高い人は、自分の意見や感情を整理した上で表現できるため、相手に伝わりやすくなります。また、相手の反応を受け取る力も磨かれるため、共感的で円滑なコミュニケーションが可能になります。

5.ストレス管理ができる

自分のストレスの原因や反応を理解できれば、適切な対処法を選択できます。自己認識力を高めることで、自分に合ったリフレッシュ方法を取り入れやすくなり、精神的な安定を保ちやすくなります。

03内面的自己認識力と外面的自己認識力のバランス

自己認識力が低いと業務にさまざまな悪影響を及ぼします。自己認識力には内面的と外面的の2種類があり、両者のバランスが重要です。どちらかに偏ると、自分自身や周囲との関係性に歪みが生じやすくなります。ここでは、代表的な3つのパターンに分けて、その影響を解説します。

- 1.内面的自己認識力が高く外面的自己認識力が低い場合

- 2.外面的自己認識力が高く内面的自己認識力が低い場合

- 3.内面的自己認識力も外面的自己認識力も低い場合

1.内面的自己認識力が高く外面的自己認識力が低い場合

自分自身の性格や強みを理解している一方で、他者からの評価を想像する力が不足しているタイプです。与えられた業務はこなせますが、協働作業では相手の感情や期待を読み取れず、誤解を招くことがあります。その結果、人間関係の摩擦やチーム内の不協和音につながる恐れがあります。

2.外面的自己認識力が高く内面的自己認識力が低い場合

他者からどう見られているかは敏感に察知できるものの、自分自身の価値観や能力を把握できないタイプです。この傾向を持つ人は、自分を必要以上に低く評価しがちで、挑戦を避ける傾向があります。また、周囲の評価に依存しすぎることで精神的な負担が増え、やりたいことや目標を見失うリスクも高まります。

3.内面的自己認識力も外面的自己認識力も低い場合

自分を理解できず、さらに他者からの評価も把握できないタイプです。想定と現実のギャップが大きく、成果が出にくくなります。その結果、モチベーションが低下しやすく、業務の質も下がる恐れがあります。このタイプに当てはまる場合は、早急に自己認識力を高める取り組みが必要です。

04自己認識力の高め方

▶︎参考:キャリアに悩む人に必要なパーパス=大義

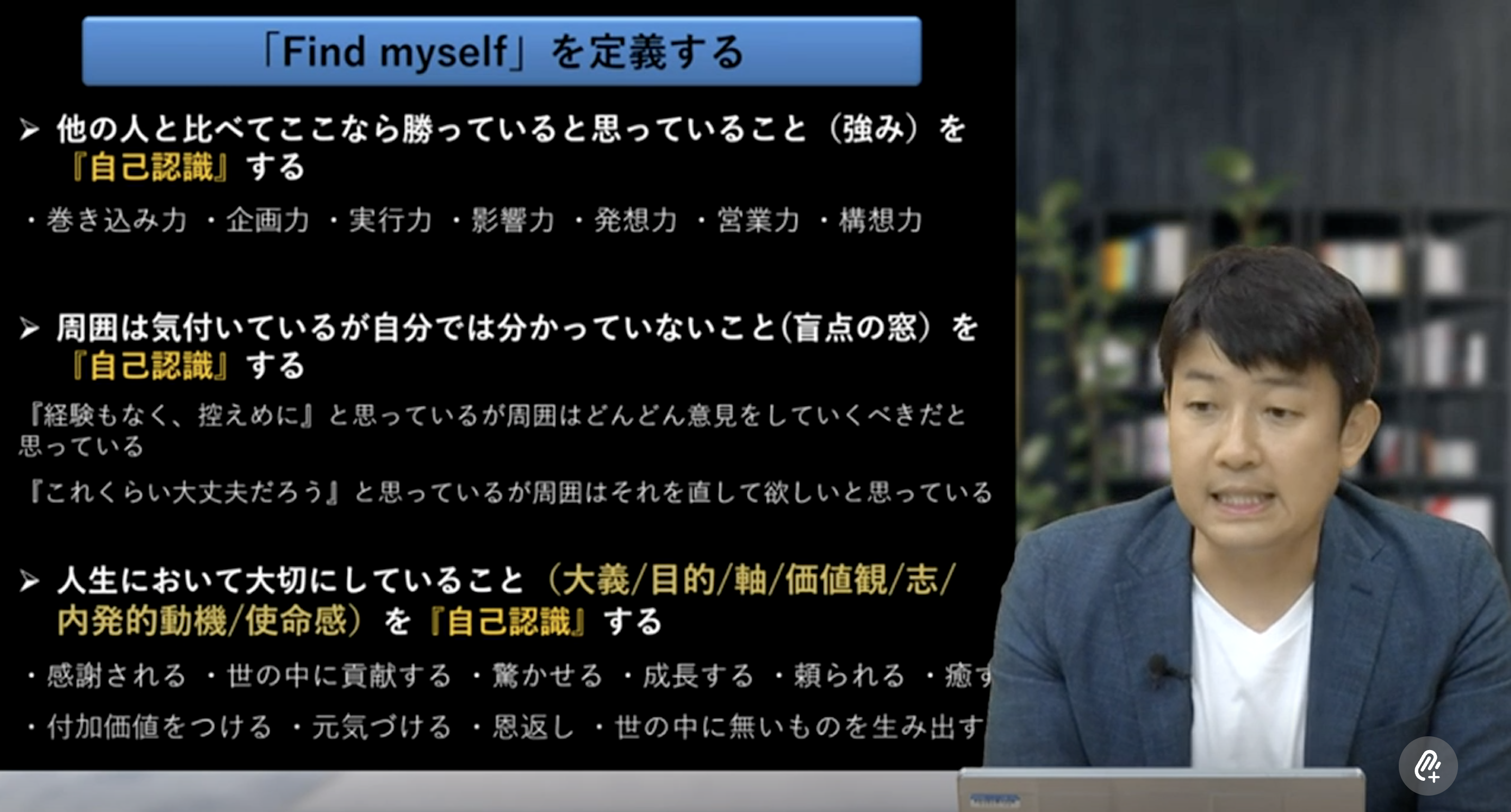

自己認識力を高めるには、日常の振り返りだけでなく、意識的に「Find myself(自分を見つける)」取り組みが欠かせません。自分の強みや周囲からの評価を見直し、さらに人生で大切にしている価値観を問い直すことで、意思決定や行動の軸が明確になります。こうした内省の積み重ねが、自己認識を深め、キャリアや組織において一貫性のある判断を可能にします。以下では、自己認識力を高めるための具体的な視点を紹介します。

1.自分の強みを自己認識する

まず大切なのは、自分の強みを正しく認識することです。人は意外と「自分の強みは何か」と問われても答えに詰まることがあります。しかし、誰もが必ず持っている強みがあり、それを意識化することが自信や行動の軸になります。他人と比較する必要はなく、自分が「得意だ」と感じられるものを掘り下げていくことが重要です。強みを明確にすることで、自分の役割に納得感を持ち、成果につながる行動を取りやすくなります。

2.盲点の窓を自己認識する

自己認識を高めるには、ジョハリの窓でいう「盲点の窓」にも目を向ける必要があります。これは、周囲は気づいているのに自分では認識できていない部分を指します。例えば、服装や言葉遣いの癖、または潜在的な能力への過小評価などです。他者の評価を取り入れ、自分が気づかない点を修正・活用することは、成長の大きなきっかけとなります。特に大企業で働く人ほど自己評価を低めに設定しがちなので、周囲の声を積極的に取り入れることが有効です。

3.人生において大切なことを自己認識する

自己認識を深めるうえで欠かせないのが、自分にとって人生で大切にしていることを明確にすることです。これは「価値観」や「目的」「パーパス」とも言い換えられます。抽象的すぎず、具体的すぎない適度な粒度で言語化することがポイントです。例えば「人を勇気づける言葉を届ける」といった形で、自分の原体験に根差したものを意識すると、意思決定の軸がぶれにくくなります。この問いを通じて、自分が何のために行動しているのかを理解することが、長期的なキャリア形成にも役立ちます。

05社員の自己認識力を高めるための具体的施策

社員の自己認識力を高めるための具体的施策は、以下の通りです。

- 1.360度多面評価を導入する

- 2.自己認識研修を活用する

- 3.1on1の導入

- 4.メンター制度の活用

- 5.フィードバック文化の醸成

- 6.目標設定と評価制度の見直し

社員の自己認識力を高めることで、それぞれが自分の役割を認識したうえで働くことができ、生産性やエンゲージメント向上につながります。人事部や教育担当者は、組織施策の中に「自己認識力を育む仕組み」を意識的に組み込むことが重要です。ここでは具体的な施策を紹介します。

1.360度多面評価を導入する

360度多面評価は、上司だけでなく同僚や部下など多方面から評価を受ける制度です。自分では気づきにくい行動や態度について客観的な意見を得られるため、外面的自己認識を磨くことができます。特にリーダー層にとっては、自分のマネジメントスタイルがどのように受け止められているかを理解し、改善に役立てる重要な仕組みです。

2.自己認識研修を活用する

外部の自己認識研修を取り入れることも有効です。研修では、自己理解のためのフレームワークや実践的なワークを通じて、自分と他者との認識の差を知ることができます。さらに、グループディスカッションを通じて多様な視点を取り入れることで、自己認識を深めると同時に、社員同士の相互理解も促進されます。

3.1on1の導入

上司と部下が定期的に行う1on1は、社員が自身の考えや課題を安心して共有できる場を提供します。業務進捗の確認だけでなく、キャリアの方向性や感情面を話し合うことで、内面的自己認識を促進します。また、上司のフィードバックを通じて外面的自己認識も高まるため、双方のバランスを整える効果があります。

4.メンター制度の活用

直属の上司とは異なる立場の先輩社員がサポートするメンター制度は、キャリアや価値観の整理に役立ちます。メンターとの対話を通じて、自分では気づかない強みや改善点を知ることができ、自己認識を深める機会となります。また、第三者的な立場からの助言は心理的安全性を高め、安心して自己理解を進める助けとなります。

5.フィードバック文化の醸成

日常的に建設的なフィードバックを行う文化を根づかせることは、自己認識力向上に直結します。ポジティブな点も改善点も率直に伝え合うことで、社員は自分の行動がどのように受け止められているかを学べます。評価の場だけでなく日常のコミュニケーションでフィードバックを取り入れることが、持続的な成長を支えます。

6.目標設定と評価制度の見直し

社員が自分の役割や成果を正しく理解するには、目標設定と評価の仕組みが重要です。あいまいな基準ではなく、明確で測定可能な目標を設定することで、自己評価と他者評価の差を認識しやすくなります。加えて、定期的な振り返りを組み込むことで、自分の成長実感を得やすくなり、自己認識力の強化につながります。

06自己認識力を向上させるSchooのオンライン研修

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

自己認識力を向上させるSchooの講座を紹介

Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、自己認識力を向上させる授業を紹介いたします。

自己認識力 〜キャリア開発のための自分の本質

本コースでは、自分の価値観や願望を明確に持ち、自分のことをよく理解できている「内面的自己認識力」と、他者が自分のことをどのように見ているかを正確に掴んでいる「外面的自己認識力」の両方を高めることがいかに大切かを学びます。

-

ブラックラムズ東京 クラブビジョナリーオフィサー

ブラックラムズ東京 クラブビジョナリーオフィサー

2002年明治大学政治経済学部卒 リクルートグループ2社を経て、2012年㈱ビジネス・ブレークスルー入社。大前研一と共に次世代リーダー育成プログラムの立ち上げに従事。2017年ビジネス・ブレークスルー大学事務局長としてカリキュラム開発、教員採用、学生募集等大学経営全般の業務と並行して、企業やスポーツチームの研修講師として活動。2022年より㈱En人 を設立。同年ラグビーリーグワン、ブラックラムズ東京にてアドバイザーとしてスポーツチームのマネジメントに関わっている。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

「脳内整理」のための内省の習慣

このコースでは、頭の中をシンプルにし自分の軸を明らかにする「内省」を日々の習慣にするために、メソッドや朝と夜の習慣を学び実生活に取り入れることをゴールにしています。 なかなか振り返りができない、自分を見失いそう、雑念が混じり集中できないなど、忙しいなかで頭をシンプルにして自分の将来をより明確にできるようにしていきましょう。

-

一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事

一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事

ハーバード大学経営大学院でMBA取得後、金融機関金庫設備の熊平製作所・取締役経営企画室長などを務めた後、日本マクドナルド創業者に師事し、新規事業開発を行う。昭和女子大学キャリアカレッジでは、ダイバシティおよび働き方改革の推進、一般社団法人21世紀学び研究所ではリフレクションの普及、一般財団法人クマヒラセキュリティ財団ではシチズンシップ教育に取り組む。Learning For All等教育NPO活動にも参画。2018年には、経済産業省の社会人基礎力に「リフレクション」を提案し、採択される。文部科学省中央教育審議委員、内閣官房教育再生実行会議高等教育ワーキンググループ委員、経済産業省『未来の教室』とEdTech研究会委員などを務める。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

自己対話の技術 -コーチングの考え方にもとづく、ありのままの自分と向き合うワークショップ-

この授業では、皆さんが一息ついて自分の中心に戻れる時間を過ごします。コーチングの考え方をベースにしながら、人生において自分が大事にしたいことや望んでいることを講義とワークを中心としながら改めて見つめ直してみましょう。

-

米国CTI認定コーチ・慶應義塾大学SFC研究所上席所員

米国CTI認定コーチ・慶應義塾大学SFC研究所上席所員

慶應義塾大学SFC研究所上席所員。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ(CPCC)。大学院時代の対話の研究を経て、独立し、コーチングや対話を通じて人や組織の発展に関わる。共著書に『対話のことば オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得』(2018年)

自己対話の技術 -コーチングの考え方にもとづく、ありのままの自分と向き合うワークショップ-を無料視聴する

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

07まとめ

自己認識力とは、自分自身の内面や他者から見た姿を正しく理解する力です。内面的・外面的な両方の認識を高めることで、判断基準が明確になり、仕事の生産性向上や人間関係の円滑化、リーダーシップの発揮にもつながります。さらに、自己認識力は日々の内省や「Find myself」の取り組みを通じて高められ、強みの発見や価値観の明確化に役立ちます。企業としては、研修や360度評価、1on1やフィードバック文化の醸成などを取り入れることで、社員の自己認識力を育成することが可能です。組織と個人双方にとってメリットの大きいスキルであるため、計画的に磨いていくことが求められます。