人材育成計画の立て方とは|計画書のフォーマットや企業事例を紹介

労働人口が減少している今の時代、優秀な人材を採用だけで確保することは難しく、企業内から人材育成をしていくことの重要度は増しています。人材育成に力を入れたいけれど、どうしたら良いのかわからないとお悩みの経営者、育成担当者の方は多いのではないでしょうか。 この記事では人材育成の目的とポイントをご紹介します。ポイントを押さえて効果的に人材を育成していくことで課題を解決し、企業力の底上げを行っていきましょう。

- 01.人材育成計画とは

- 02.人材育成計画の立て方

- 03.人材育成計画書のフォーマット

- 04.人材育成計画の具体例

- 05.人材育成計画の作成に必要なスキル

- 06.人材育成計画を立てる際のポイント

- 07.4,000社以上の人材育成を支援|Schoo for Business

- 08.まとめ

01人材育成計画とは

人材育成計画とは、社員育成の目的やスケジュールをプランニングしたものです。「いつ・誰に・何を・どのように」が整理されており、中長期的な視点で計画されたものである必要があります。また、人材育成計画は経営戦略から導き出されるものです。経営戦略が定めた今後の方向性や必要な人材像を汲み取り、人材育成計画に落とし込まれていないといけません。

02人材育成計画の立て方

人材育成計画を立てる際は、以下のようなステップを踏みます。

- 1.理想と現状を把握する

- 2.理想と現状のギャップを分析する

- 3.ギャップを埋める方法を考える

- 4.達成基準と評価方法を決める

- 5.達成期日とマイルストーンを決める

それぞれのステップについて詳しく紹介します。

1.理想と現状を把握する

人材育成計画を立てる上で、まずは理想と現状を把握する必要があります。社員にどのようになってほしいのか、現在はどのような状態なのかを明確にすることで、その間のギャップを埋めるために何をすべきかを具体的に考えることができるのです。

理想と現状を把握するには、以下のように整理します。

理想

理想の欄には、対象者の働く現場でのあるべき姿(行動)を記載します。この際に1人で考えるのではなく、関係者を集めて理想の姿を擦り合わせましょう。その人の役職や年次も加味しながら、どのような状態が理想なのかを関係者全員で共通認識を持つということが重要です。

営業職を例にすると、理想の書き方は以下のような形になります。

このように、まずはポストイットや付箋を用いながらブレストしてみると良いでしょう。思いつくままにアウトプットしてみることで、新しい発見が見つかることもあります。

現状

現状の欄には、対象者の今の姿を記載します。今の姿は能力・環境という2つの軸で、育成対象者の現状を言語化します。

理想と同様に営業職を例にすると、現状の書き方は以下のような形になります。

この現状の整理で重要なのは、環境まで思考することです。環境を思考することで、改善の視野を拡げることができます。上記の例では「上司の指導力にバラつきがあるかも」という気づきを得ています。育成計画を立てるとなると、その対象者の至らない部分や課題に目を向けてしまいがちですが、環境まで思考することで実は管理職のコーチングにも課題があるのかもしれないというような視点を持つ頃ができるのです。

2.理想と現状のギャップを分析する

理想と現状を明確にした後は、その間にあるギャップを分析します。

ギャップは、本人・上司や先輩・組織・その他という4つのカテゴリーで原因を考えていきます。

本人

まずは本人のスキルや知識が不足しているのではないか、マインドセットに何か課題があるのではないかなどを考えます。営業職の例で言うと、「商品知識が追いついていない」・「ソリューション営業が弱い」などが記載例となります。

上司・先輩

次は上司・先輩に課題や問題がないかを考えます。上司がフィードバックを行なっているのか、時にはコーチング・ティーチングでメンバーの指導を実施しているのかなどを考えることで、解決すべき課題が多面的に見えてきます。例えば、「上司が多忙すぎてフォローできていない」・「営業力は現場で経験して掴むものという考えの上司が多い」などが記載例となります。

組織

組織に関しては、ハード面とソフト面で考えます。ハード面はツールが整っていないのような物理的な原因を、ツール面は役割の名文化や、報酬や評価制度、組織としての仕組みなどに課題がないのかを記載します。例えば、「顧客管理ツールが導入されていない」・「評価が曖昧で属人的」などがハード面・ソフト面それぞれの記載例です。

その他

その他の欄には、上記に該当しないものを外的環境も含めて記載します。例えば、「競合他社が同じ商品スペックだが自社より大幅に安価である」・「法改正がなされて規制が厳しくなった」などを記載します。

3.ギャップを埋める方法を考える

ギャップ分析で得た、本人・上司や先輩・組織・その他の4カテゴリーそれぞれの課題に対して解決策を思考します。

例えば、本人の課題に対しては月1で社内勉強会を実施したり、OJTを強化する。上司や先輩の課題に対しては、部下育成に関する研修を実施といったように、それぞれの課題に対して解決策を考えていきます。

4.達成基準と評価方法を決める

解決策に研修がある場合は、ゴールと評価の設計も必要になります。評価はカークパトリックの4段階評価モデルを元に設計すると良いでしょう。

研修を実施する最大の目的は、売上の向上や組織的な成果に繋げることです。そのため、まずは上から順に思考していきます。

ビジネスゴール

ビジネスゴールには、組織としてどのような成果・結果を求めるのかを記載します。そして、そのゴールをどのように評価するのかも定量で測定できるような指標で記載しておきましょう。

例えば、ビジネスゴールを「1人で新規受注が取れる」と置いた場合、評価は「同行なしで新規受注を5件獲得」といったように、出来るだけ評価は定量で測定できるものにすると良いです。

パフォーマンスゴール

パフォーマンスゴールには、研修受講後に具体的にどのような行動を取れるようになってほしいのかを記載します。そして、このパフォーマンスゴールも評価する軸を決めておく必要があります。

例えば、パフォーマンスゴールを「ソリューション営業ができるようになる」と置いた場合、評価は「上司が商談に同行して確認する」といったような記載をしましょう。このパフォーマンスゴールはビジネスゴールと比較して、短期的に測定・判断でき、売上などのような複合的な要因に影響されにくい評価になるので、研修の効果はパフォーマンスゴール(行動変容)を達成できたかを判断軸に置いている企業も少なくありません。

トレーニングゴール

トレーニングゴールには、研修受講者の学習到達度を記載します。測定の仕方は企業によって異なり、テストで何点以上を合格とするといったような測定方法もあれば、レポート提出という方法もあります。

しかし、いずれの方法を選択しても最大の目的はビジネスゴールの達成であり、そのために研修で学んだことを活かして行動変容を起こすことです。そのため、「学んだことをどのように実務に活かすのか」をレポートに記載して提出するという測定方法を実施している企業が増えています。何を学び、どのように活かすのかを自身の頭で思考し、自らレポートに宣言することで、それが研修後の行動変容にも繋がりやすいからでしょう。

5.達成期日とマイルストーンを決める

最後は、これまで思考してきたものをロードマップに落とし込んでいきます。それぞれの施策をいつ実施するのかだけでなく、ゴールの測定をいつ実施するのかまでも記載しておくことで、研修をすることが目的にならないような意識づけが可能になります。

このように、上司や組織に対する施策も同じシートで可視化することによって、人材育成計画の全体像をすぐに把握することができるようになります。

03人材育成計画書のフォーマット

人材育成計画書の作成には、スキルマップが役立ちます。独自のスキルマップを作成している企業も増えていますが、この章ではまだスキルマップがないという方のために、厚生労働省が公開している「職業能力評価シート」を紹介いたします。導入・活用マニュアルも併せてダウンロードすることができるので、自社にまだスキルマップがないという方は、ぜひこちらを利用してみてください。

スキルマップのダウンロード方法

職業能力評価シートは、厚生労働省の「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード」というページにてダウンロードすることが可能です。また、職業能力評価シートのダウンロード用のファイルは以下の3つに分かれています。

- ・表紙(使用方法を記載)

- ・評価シート(本体)

- ・サブツール(評価シート(本体)の具体的な知識や能力を記載)

業種別・スキルマップのテンプレート

厚生労働省のサイトでは、下記16種類の業種別スキルマップテンプレートが用意されています。

- ・事務系職種

- ・エステティック業

- ・警備業

- ・葬祭業

- ・ディスプレイ業

- ・外食産業

- ・フィットネス産業

- ・卸売業

- ・在宅介護業

- ・スーパーマーケット業

- ・電気通信工事業

- ・ホテル業

- ・ビルメンテナンス業

- ・アパレル業

- ・ねじ製造業

- ・旅館業

業種別・スキルマップのテンプレート

厚生労働省のサイトでは、以下の業種別スキルマップテンプレートをダウンロードできます。各リンクから、該当業種のキャリアマップ・職業能力評価シートを直接PDFで取得できます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

04人材育成計画の具体例

各メンバーの人材育成計画を社外に公開している企業はありませんが、企業全体の育成計画は「人材育成体系」として公開されていることもあります。

この章では、日本を代表する企業の人材育成体系を一部ご紹介します。

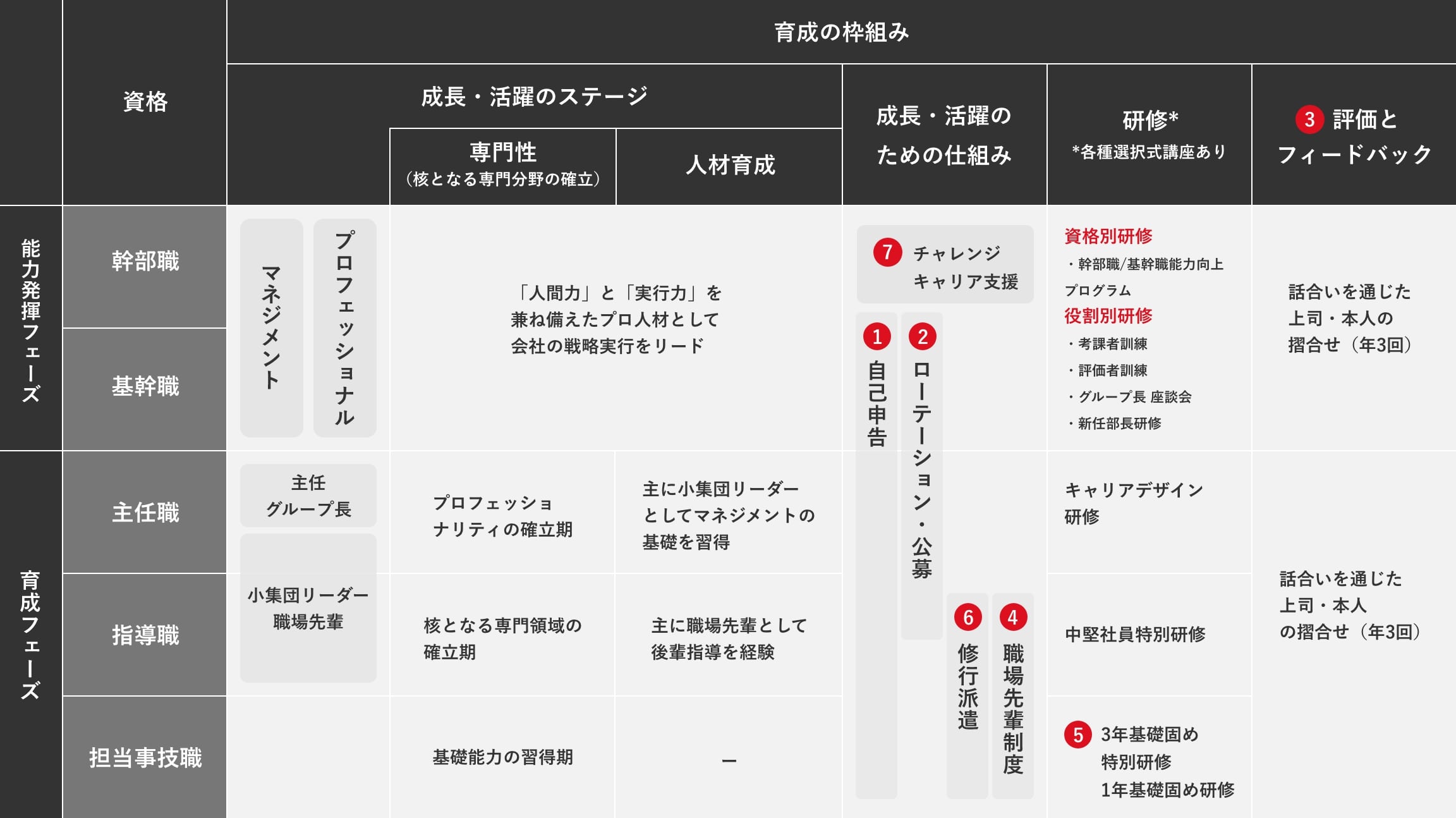

トヨタ自動車株式会社

世界的な自動車メーカーのトヨタ自動車株式会社では、どのような階層でどのような役割を果たして欲しいのかを明確にしています。また、各フェーズでの研修体系も整っており、どのような人材になって欲しいかも明記されています。

▶︎参考:トヨタ自動車株式会社|人材育成体系

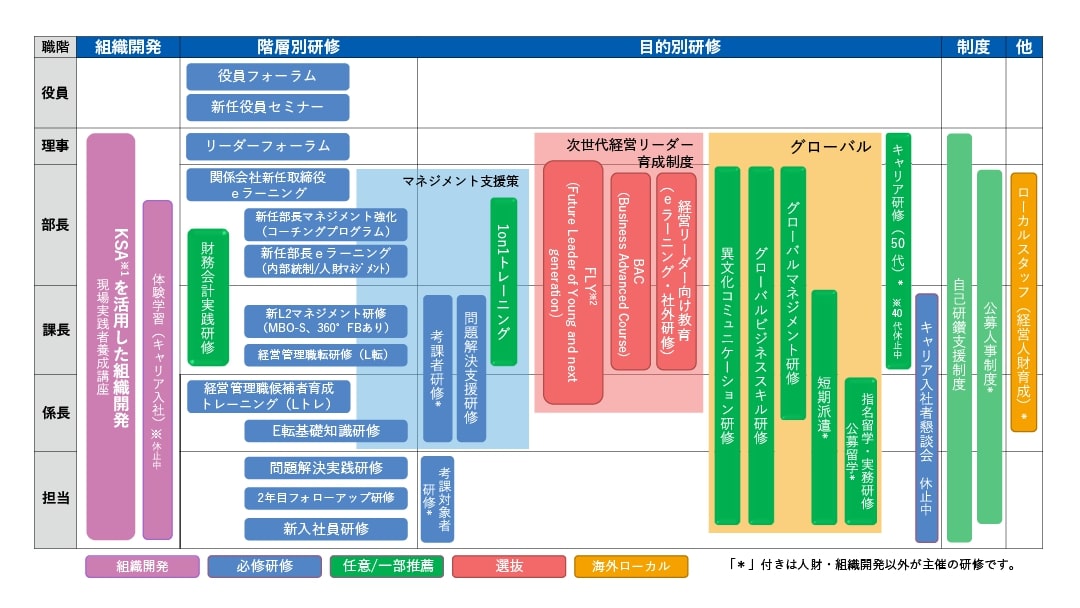

旭化成株式会社

旭化成株式会社では、各階層ごとの研修が充実しているだけでなく、グローバル人材としての育成にも注力しています。短期派遣や留学支援なども育成体系の中に含めて、現場に即した育成計画を作成しています。また、マネジメント支援策も充実しており、組織の結節点となる管理職の育成に注力していることがわかります。

▶︎参考:旭化成株式会社|人財育成体系

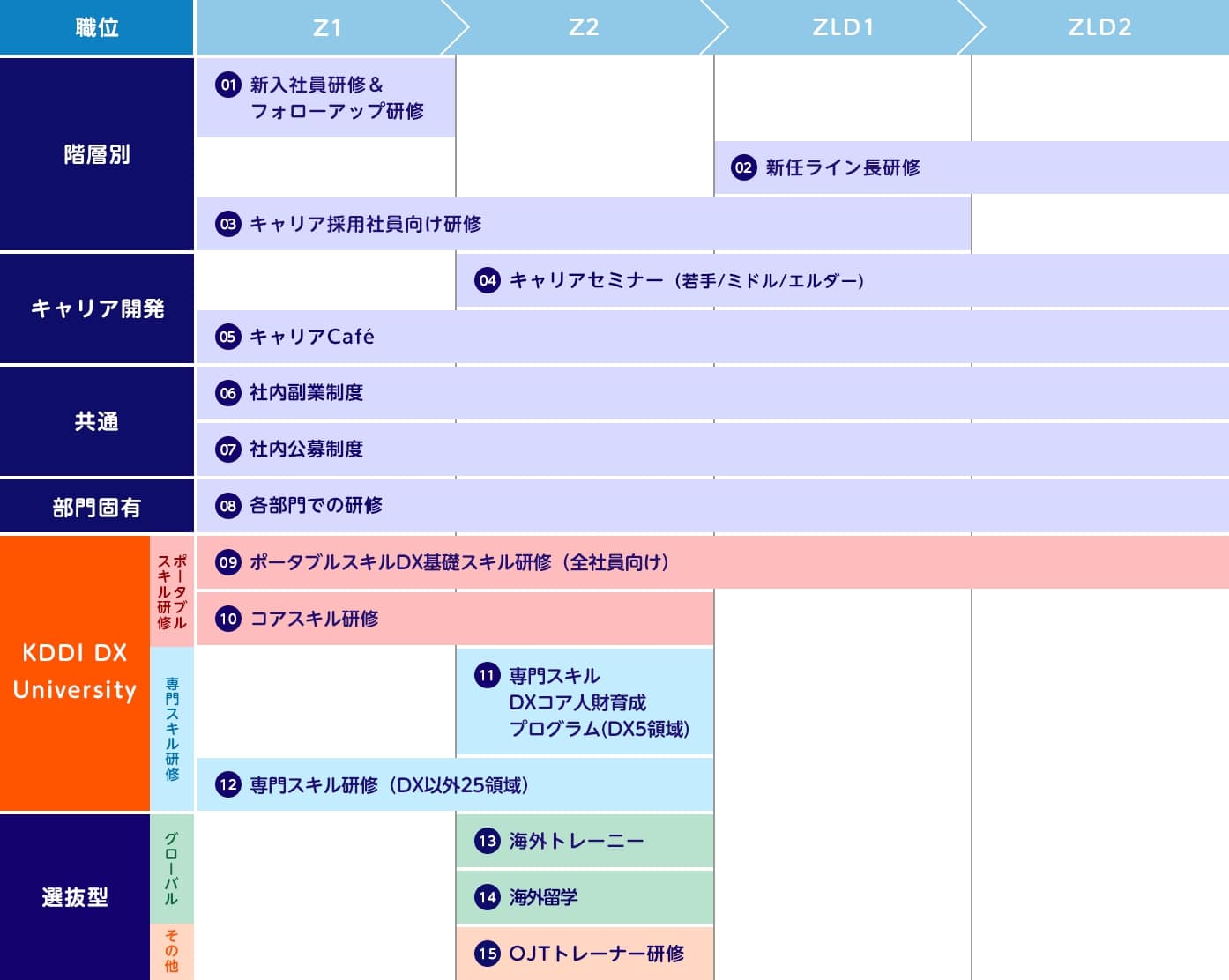

KDDI株式会社

KDDI株式会社では、他社と同様に研修体系は揃っている上で、KDDI DX UniversityというDX人材の育成を目的とした企業内大学を設置しています。全社員向けの内容から、専門性の高いものまで組織全体でDX人材を増やしていくという戦略がみて取れます。

▶︎参考:KDDI株式会社|人財育成体系と制度

05人材育成計画の作成に必要なスキル

人材育成計画の作成に必要なスキルは主に以下の3つです

- ・現状把握スキル

- ・社内連携スキル

- ・計画策定スキル

以下でそれぞれ詳しく紹介します。

1:現状把握スキル

人材育成計画の策定には、まず現状を正しく把握する必要があります。経営戦略を実現するために必要な人材像であったり、目的を達成するために必要なスキルであったり、現場の課題感などを正確に把握しなければなりません。

2:社内連携スキル

現状を把握するためには、社内連携スキルが必要不可欠です。経営陣の意図を汲み取った上で認識を合わせる上でも、各現場の社員から課題感をヒアリングする上でも、社内連携スキルが重要になります。また、現状把握するだけでなく、実際に策定した計画を実施していく上でも現場の管理職との連携は欠かせません。

3:計画策定スキル

計画策定スキルも当然ながら求められます。論理的思考力や戦略思考が特に重要です。ヒアリングした課題感や、経営戦略を実現するために必要な人材像を総合的に組み合わせながら、スケジュールまで落とし込む必要があります。また、目的から逆算した計画になっている必要があるため戦略思考も欠かせません。達成したい目的は何で、いつ・誰に・何を・どのように提供すれば、その目的が実現できるのかを考え、計画というアウトプットを出す必要があるのです。

06人材育成計画を立てる際のポイント

人材育成計画を立てる際には、人事と管理職の連携が欠かせません。また、中長期的な視点で計画を作成することも重要です。人の成長速度には個人差があるため、誰もが計画通りに育ってくれるとは限りません。そのため、余裕を持たせた計画を立てるようにしましょう。

管理職と人事が連携して計画を立てる

社員一人ひとりがどのようなスキルを身につけていくべきかを、社員と一緒になって考えていくのは管理職の役割となります。そのため人事の役割として、会社としてどのような目的で人材育成に力を入れているのか、将来的にどのような人材が必要で、そのために何をするべきかを理解してもらう必要があります。

また、管理職と人事で定期的に振り返りを行っていくことも重要です。実際に人材育成を行っていく中で生じた課題や目標とのズレを管理職から人事に共有し、人事はそれに対する解決策の提示や目標の修正を行っていきましょう。

短期間に詰め込みすぎない

人材育成は時間のかかるものです。すぐに結果が出るとも限らず、人の成長速度はそれぞれ異なります。また、研修や勉強会などの時間は業務の合間に行われるため、研修を詰め込みすぎてしまうと普段の業務にも支障が出るだけでなく、いずれの人材育成目標も達成できないという事態になりかねません。

人材育成においても選択と集中を意識して、今期はこの課題に焦点を当てるといったように目標を絞っていくことが重要です。

eラーニングを活用する

忙しくて研修の時間が取れない。知識のインプットは自分の好きな時間や場所で自由に実施してほしい。このような方はeラーニングを効果的に活用しましょう。働き方改革の影響もあり、多くの企業でeラーニングの導入が進んでいます。知識のインプットはeラーニングで効率よく実施し、集合研修ではグループワークを中心としたアウトプットを行うといったような、オンラインとオフラインの長所を使い分けたブレンディッドラーニングも主流となってきているのです。

074,000社以上の人材育成を支援|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材育成に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

08まとめ

人手不足などによる企業の経営環境で、「限りある人材をいかに磨き育てるか」という考え方が広がりを見せており、どこの企業でも人材育成の重要度が増しています。

目標や経営戦略から必要となる人材像を明確化してスキルに落とし込み、現状の課題を把握した上で計画していくことが大切です。

それだけでなく、どのような育成手法を取り入れるかということも重要となります。育成の効果が出るまでは時間がかかると思いますが、自社に合った効果的な育成ができるように、PDCAを回しながら粘り強く取り組んでいきましょう。