セルフキャリアドックとは|効果や導入手順を解説

セルフキャリアドックとは、従業員が自らのキャリアを定期的に見直し、将来の方向性を明確にするための仕組みです。キャリアコンサルティングや研修を通じて、本人の希望や適性を踏まえた成長を支援し、企業の戦略とも連動させます。本記事では、制度の概要や導入が重要視される背景、企業・従業員双方にとっての効果、導入手順までを解説し、自社での活用ポイントを紹介します。

01セルフキャリアドックとは

セルフキャリアドックとは、従業員が自らのキャリアや働き方を定期的に振り返り、将来の方向性を明確にするための制度です。キャリアコンサルティングや適性診断、研修などを組み合わせ、本人の希望や適性、企業の方針を踏まえたキャリア形成を支援します。従来のように企業が一方的に必要スキルを教育するのではなく、従業員の主体性を尊重しながら成長を促すことが特徴です。これにより、働きがいやモチベーションの向上、人材定着の促進など、企業と従業員双方にとってのメリットが期待できます。

02セルフキャリアドックが重要視されている背景

セルフキャリアドックが重要視されている背景は、以下の通りです。

- 1:少子高齢化による労働人口の減少

- 2:定年退職の延長

- 3:人材開発支援助成金などの政府による後押し

- 4:職業能力開発促進法の改正

労働人口の減少や定年延長による人材確保の課題、国の助成金制度や法改正による企業支援の強化が、セルフキャリアドックの必要性を高めています。これらの社会的・制度的な要因により、企業は従業員の主体的なキャリア形成を支援することが、人材定着や組織力向上のために重要な施策となっています。

1.少子高齢化による労働人口の減少

日本の少子高齢化は深刻化し、労働人口は減少傾向にあります。このため企業は限られた人材を長く活躍させる必要があり、キャリア全般の支援が不可欠です。会社が業務以外のキャリア形成も支援すれば、従業員のモチベーションや帰属意識が高まり、定着率向上にもつながります。

2.定年退職の延長

定年が60歳から65歳へと延長される企業が増え、60歳以降も就労を続ける人が一般的になりました。これにより、従業員の後半キャリアをどう形成するかが新たな課題となっています。高齢層の労働力が増える中で、国全体としてもこの年代に適したキャリア支援の必要性が高まっています。

3.人材開発支援助成金などの政府による後押し

「人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)」は、企業が従業員に職業訓練を行う際、訓練経費や訓練中の賃金の一部を国が助成する制度です。こうした支援策によって、キャリアドックの導入は拡大しています。

▶︎参考:人材開発支援助成金|厚生労働省

4.職業能力開発促進法の改正

2016年の法改正により、企業は従業員の職業能力開発を促す責務を負い、キャリアコンサルティングの実施が努力義務として示されました。ただし義務化ではなく、企業の自主的な取り組みが求められます。これにより、定期的なキャリア面談や研修を取り入れる企業が増えています。

▶︎参考:職業能力開発促進法

03セルフキャリアドック制度の効果

セルフキャリアドック制度の効果は、以下の通りです。

- 企業側の効果:モチベーション向上、人材定着、生産性向上

- 従業員側の効果:キャリアの明確化、職場復帰支援、スキル向上

セルフキャリアドックは、企業にとっては従業員の意欲向上や定着率の向上、生産性改善といった組織力強化に直結します。従業員にとっても、自分のキャリアを整理し目標を明確化できる機会となり、復職やスキルアップを円滑に進められます。結果として、企業と従業員の双方にメリットをもたらす制度です。

企業側の効果

1.従業員のモチベーションの向上

企業が制度を導入し、従業員のキャリア形成を積極的に支援することで、モチベーションが大きく向上します。通常、従業員は自費や業務外の時間でキャリア形成を行いますが、企業が費用や時間を提供すれば意欲が高まり、主体的な成長につながります。

2.人材の定着化に繋がる

継続的なキャリア支援は、従業員に安心感と企業への信頼をもたらし、離職防止に直結します。労働人口減少が進む中で、優秀な人材の確保と定着は重要な経営課題です。

3.生産性の向上

キャリア面談を通じて課題解決やスキル向上が促され、組織全体の生産性向上に寄与します。能力不足によるパフォーマンス低下に悩む企業ほど、導入の効果は大きいでしょう。

従業員側の効果

1.キャリアの明確化

専門のキャリアコンサルタントとの面談により、自身の価値観や強みを再確認し、将来の方向性を明確にできます。これにより仕事へのモチベーションが高まり、組織との方向性の一致にもつながります。

2.スムーズな職場復帰

育休・介護休暇・療養などで離職した従業員が復帰前にキャリアを整理することで、役割や必要スキルを明確化できます。復帰後のギャップを減らし、自信を持って業務に戻れます。

3.キャリアプランに沿ったスキルの向上

面談を通じて必要スキルを把握し、学習計画を立てられます。会社の研修機会と組み合わせることで、計画的なスキルアップと自己実現が可能になります。

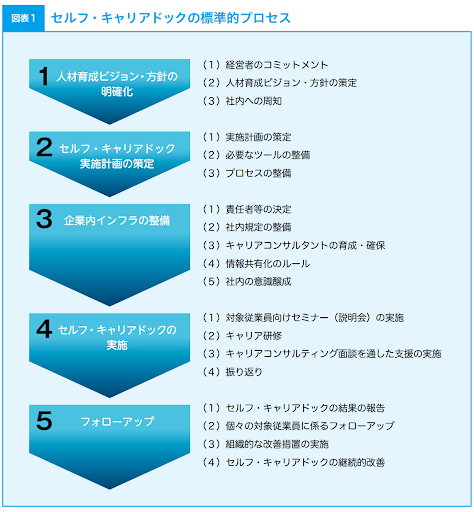

04セルフキャリアドック制度を導入する手順

▶︎引用:「セルフ・キャリアドック」導入の方針と展開|厚生労働省

セルフキャリアドック制度を導入する際は、明確なビジョン設定から計画策定、社内インフラの整備、制度実施、フォローアップまでの段階的プロセスが必要です。それぞれのステップで経営層の関与、従業員への周知、適切なツールの準備、面談や研修の実施、結果の分析と改善が求められます。計画的かつ継続的な運用により、形骸化を防ぎ、企業と従業員双方に持続的な成果をもたらす制度となります。

1:人材育成ビジョン・方針の明確化

導入の第一歩は、企業としての育成方針や将来像を明確にすることです。経営層が主体的に関与し、求める人材像や育成方針を文書化して全社で共有することで、制度の目的が明確になり、従業員の理解と協力を得やすくなります。

(1)経営者のコミットメント

経営者が制度の必要性を理解し、推進する意思を明確に示すことは、制度定着の基盤となります。トップが導入理由や期待する効果を自ら発信することで、現場の理解と協力を得やすくなります。例えば、経営方針説明会や社内ポータルで制度への姿勢を示す、面談や研修に直接参加するなどの行動が有効です。また、導入後も進捗や成果を定期的に確認し、改善指示を出すことで、形だけの制度ではなく、戦略的人材育成施策として根付かせられます。

(2)人材育成ビジョン・方針の策定

企業の中長期的な経営戦略と連動させた育成ビジョンを策定します。求める人材像や必要なスキルを明文化し、部署ごとの役割や期待を明確化します。このビジョンは採用・評価・研修など全社的な人事施策と整合させることが重要です。例えば、グローバル展開を進める企業なら語学力や異文化理解力、新規事業重視なら企画力やリーダーシップなどを重点項目とするなど、方向性を具体化します。明確な方針は従業員の行動指針となり、制度の効果を高めます。

(3)社内への周知

策定したビジョンや方針を全社員に浸透させるため、説明会や研修冒頭での共有、社内報やメール配信など複数チャネルで発信します。特に管理職は現場で制度を推進する立場となるため、背景や目的、活用方法を深く理解し、自部署の状況に合わせて説明できるようにします。周知時には「なぜ必要か」「どんなメリットがあるか」を具体的に伝え、不安や疑問を解消します。全員が制度の意義を理解して初めて、実効性のある運用が可能になります。

2:セルフ・キャリアドック実施計画の策定

育成ビジョンを踏まえ、対象者の範囲、実施時期、評価方法、運営体制などを詳細に設計します。事前準備の精度が高いほど、制度はスムーズに機能します。

(1)実施計画の策定

対象従業員の選定、実施頻度、スケジュール、担当部門、必要人員を明確化します。計画段階で評価方法や成果測定の指標も定めることで、導入後の改善が容易になります。計画作成には人事部門だけでなく、各部門管理職や労働組合なども巻き込み、現場の声を反映させます。例えば繁忙期を避けた実施時期の設定や、複数回の面談スロットを設けるなど、運用上の工夫が必要です。

(2)必要なツールの整備

キャリアシートや自己分析ワークシート、面談記録フォーマット、進捗管理用システムなど、制度運用に必要なツールを整備します。オンライン面談のための通信環境やセキュリティ対策も重要です。ツールは既存の社内システムと連携できるものを選び、従業員が使いやすく、記録が一元管理できる状態を作ります。また、導入前に使用方法の説明を行い、現場で混乱が起きないようにします。

(3)プロセスの整備

実施の流れや役割分担、面談結果の活用方法、情報管理ルールを明確にします。プロセスはマニュアルやフローチャートで可視化し、担当者が変わっても同じ品質で運用できるようにします。特に個人情報や面談内容の取り扱いは慎重に設計し、関係者以外に漏れない仕組みを作ります。また、改善点を随時反映できる柔軟な運用ルールにしておくことも、長期的な制度維持には欠かせません。

3:企業内インフラの整備

キャリア支援を行う専門人材の確保、研修や面談の実施場所、情報共有の仕組みなど、制度を支える環境を整えます。関係部門の役割を明確化し、迅速な連携を可能にします。

4:セルフ・キャリアドックの実施

計画に沿って対象者説明から研修、面談、振り返りまで一貫して実施します。参加者が安心して取り組める環境づくりが成果につながります。

(1)対象従業員向けセミナー(説明会)の実施

制度の目的や流れ、参加によって得られるメリットを説明し、疑問や不安に答える場を設けます。ここでの理解度がその後の参加姿勢に大きく影響します。説明は制度の背景、企業戦略との関係、成功事例などを交えて行うと効果的です。参加者が前向きに臨める雰囲気づくりを意識しましょう。

(2)キャリア研修

自己分析やスキル棚卸し、目標設定など、面談前の準備を支援する研修を行います。座学だけでなくワークショップ形式を取り入れることで、具体的な行動計画を作りやすくなります。職種や階層に応じたカリキュラムを用意し、実務と直結した内容にすることがポイントです。

(3)キャリアコンサルティング面談を通した支援の実施

有資格者のキャリアコンサルタントが、従業員一人ひとりの状況に応じた面談を行います。希望や強み、課題を引き出し、実現可能なキャリアプランを策定します。面談内容は本人の同意を得た上で必要な範囲で共有し、後続の研修や配置転換に反映します。

(4)振り返り

研修や面談で得た気づきや計画を再確認し、今後の行動計画を具体化します。振り返りの場では進捗の障害や課題を洗い出し、解決策を考えます。これにより制度が一過性で終わらず、継続的な成長の土台となります。

5:フォローアップ

制度実施後の結果を分析し、個人と組織の双方の成長につなげます。継続的な改善を行うことで、制度の価値を高められます。

(1)セルフ・キャリアドックの結果の報告

実施状況や成果、課題を取りまとめ、経営層や関係部署に共有します。報告内容は改善計画や次年度の制度運用計画に活かします。定量データと定性コメントの両方を含めると効果的です。

(2)個々の対象従業員に係るフォローアップ

面談で立てた計画の進捗を定期的に確認し、必要なサポートを提供します。状況に応じて研修追加や業務調整を行い、目標達成を支援します。

(3)組織的な改善措置の実施

面談や研修を通じて得られた組織的課題を整理し、業務フローや人事制度の改善に反映します。改善内容は関係者に周知し、再発防止と継続的な成長を図ります。

(4)セルフ・キャリアドックの継続的改善

制度全体を定期的に見直し、社会情勢や企業戦略の変化に合わせて更新します。参加者のフィードバックを反映させ、より有効な制度へと進化させます。

05セルフキャリアドックの導入企業事例

セルフキャリアドック制度を効果的に導入している以下の3つの企業の事例をご紹介します。 これから社内に導入を検討している企業はぜひ参考にしてみてください。

▶︎参考:セルフ・キャリアドック普及拡大加速化事業 好事例集|厚生労働省

- 1:株式会社インテージ

- 2:水ing株式会社

- 3:日清紡テキスタイル株式会社

1.株式会社インテージの事例

株式会社インテージは、東京都千代田区にある情報サービス業の会社です。 個人の中長期的なキャリアプランを踏まえたモチベーションの向上や社員の退職予防として、セルフキャリアドック制度を導入しました。 希望者15人に対してキャリアコンサルティング面談を行ったところ、面談後のアンケートによる満足度は100%だった実績を持っています。 キャリア相談によって今まで見えてこなかった組織の課題が判明し、今後はその課題を現場のマネージャーへフィードバックし、職場の環境改善・業務改善を進めています。

2.水ing株式会社の事例

水ing株式会社は、東京都港区にある建設業の会社で従業員は4,000名弱に上ります。 会社の中枢を担うミドル層へのキャリア開発支援を目的とし、セルフキャリアドック制度を導入しました。 49歳〜51歳の希望者に対しキャリア研修を実施し、その後キャリアコンサルティング面談を行ったところ、従業員から非常に満足度が高かったという結果がありました。 会社のボリュームゾーンである50代前後のミドル社員が共通して抱えている課題が発覚し、解決に向けて動いていくと共に組織の活性化や、強化に繋げ企業として大きな変革を進めています。

3.日清紡テキスタイル株式会社の事例

日清紡テキスタイル株式会社は、大阪にある繊維製造業の会社です。 目まぐるしく変化していく社会情勢の中で、自律的に考え行動できる人材を育成したいという思いから、セルフキャリアドック制度を導入しました。 若手社員を中心に、集合研修とキャリアコンサルティング面談を実施したところ、対象となった若手社員は面談を通して課題にしっかりと向き合うようになり、今後様々なことに挑戦したいという意欲が生まれた、という声もありました。 キャリアコンサルティング面談を実施したことにより、若手社員の目線で自社の経営課題が発覚し、セルフキャリアドック制度の導入効果が高くでた事例となっています。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06キャリア研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。キャリア研修や管理職研修だけでなく、自律学習のツールとしても活用できるため、キャリアオーナーシップの推進に注力する企業で多く導入されています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

キャリア研修に関するコンテンツ一覧

| 研修内容 | 時間 |

| やりたいこと・WILLの見つけ方 | 2時間 |

| 「普通の会社員」のすごい力 - リスキリング時代をどう生きるか | 1時間 |

| 内省 キャリアの方向性を考える | 30分 |

| 私、このままで大丈夫? 悩む人のキャリアの見つけ方 | 50分 |

| あなたのキャリアを導く3つの「リスキリングマップ」 | 3時間 |

| 自分のキャリアを整理・整頓しよう | 1時間 |

| 40代からの安心キャリアプラン入門 | 1時間 |

| 「キャリアづくりの教科書」著者に聞く 幸せの選択 | 1時間 |

| 手軽にできる振り返り・内省の習慣 | 1時間 |

| 『ゆるい職場』の著者が解説 ‐ 20代で差がつくキャリア | 1時間 |

| 本当になりたい自分を見つけるセルフブランディング | 1時間 |

| キャリアのコンパスを持とう | 25分 |

| doda編集長が教える キャリアの選択肢の広げ方・選び方 | 5時間 |

| 国際エグゼクティブコーチの女性のキャリアお悩み相談室 | 3時間 |

| 多様性社会を生きるライフキャリア論 | 40分 |

| データで考えるキャリアデザイン〜自分の選択肢と可能性を広げる | 4時間 |

| 幸せに生きるための最新キャリア術 | 1時間 |

| 20代のための同期に負けないキャリアアップ戦略 | 5時間 |

| 「5年後の自分」を思考する技術 | 1時間 |

| まじめすぎる女性のためのキャリア処方箋 | 1時間 |

| 40代から考えたいセカンドキャリア~好きな場所でワクワク働く | 3時間 |

| 自分の“強み”を活かすこれからの働き方の話 | 2時間 |

| キャリアロジック-これからのキャリアについて- | 1時間 |

| 30歳からのキャリア相談室 | 1時間 |

| 「やりたいこと」を見つける自己理解 | 1時間 |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,0000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

07まとめ

セルフキャリアドック制度は、従業員の主体的なキャリア形成を支援し、企業の持続的成長を促す重要な仕組みです。労働人口減少や定年延長などの社会背景を受け、その必要性は年々高まっています。本記事では、制度の概要や効果、導入の具体的手順を解説しました。人材の定着や生産性向上を実現するためには、明確なビジョン策定と計画的な運用、継続的な改善が不可欠です。自社の状況に合わせて段階的に導入し、企業と従業員双方にメリットをもたらす仕組みとして活用しましょう。

▼【無料】人的資本を最大化するキャリアオーナーシップ型組織のつくり方|ウェビナー見逃し配信中

自律的な組織を作るうえで重要なキャリアオーナーシップについてのウェビナーアーカイブです。社員のキャリア形成について悩んでいる方、社員の自律性の低さに課題を感じる方、人的資本を最大化するためのキャリアオーナーシップ型組織の作り方をお話します。

-

登壇者:田中 研之輔 様法政大学キャリアデザイン学部 教授

一橋大学大学院(社会学)を経て、メルボルン大学・カリフォルニア大学バークレー校で、4年間客員研究員をつとめ、2008年3月末に帰国。2008年4月より現職。教育・研究活動の傍ら、グローバル人材育成・グローバルインターンシップの開発等の事業も手がける。一般社団法人 日本国際人材育成協会 特任理事。Global Career人材育成組織TTC代表アカデミックトレーナー兼ソーシャルメディアディレクター。