リカレント教育とは|リスキリングとの違いや導入のポイントを解説

人生100年時代・VUCAを背景として、社会人になっても学び直す「リカレント教育」が日本でも注目を集めています。 しかし、リカレント教育は日本において浸透していないのが現状です。この記事では、リカレント教育とはどのようなものなのか、その効果や課題などを紹介します。

01リカレント教育とは

リカレント教育とは、「社会人が必要に応じて教育機関に再び入り、仕事で求められる能力を自分のタイミングで学び直すこと」を指します。文部科学省をはじめとする各省庁も、社会人の学び直しを後押しする重要な概念として位置づけています。

この言葉は、1969年にスウェーデンの文部大臣パルメ氏が提唱したのが始まりとされており、1973年にはOECDが「リカレント教育―一生涯学習のための戦略」と題した報告書を発表しました。これにより、人生における学びと仕事を交互に繰り返すライフスタイルが注目され始めたのです。

日本では、欧米のように職場を離れて学び直す形式に加えて、働きながら学習を継続するスタイルもリカレント教育として捉えられています。特に近年は、技術進化やビジネス環境の変化に対応するため、社会人が自らの意志でスキルを更新する必要性が高まっています。

政府広報や厚生労働省の資料でも、学び直しの重要性が繰り返し強調されています。つまり、リカレント教育とは単なるスキル習得にとどまらず、個人が自律的にキャリアを形成していくための重要なプロセスと言えるでしょう。

02リカレント教育とリスキリング・生涯学習の違い

リカレント教育と混同されやすい言葉として、リスキリングと生涯学習があります。これら3つはすべて「学び直し」に関わる概念ですが、目的や主体、対象範囲に明確な違いがあります。それぞれの違いは、以下の表の通りです。

| 比較項目 | リカレント教育 | リスキリング | 生涯学習 |

| 主体 | 学習者本人 | 企業 | 学習者本人 |

| 学習内容 | 仕事に関する知識・スキル | 仕事に関する知識・スキル | 分野を問わない(趣味・教養も含む) |

| 目的 | キャリア形成・能力開発 | 職種転換・業務適応 | 自己実現・豊かな人生の実現 |

リカレント教育とリスキリングの違い

両者は「仕事に必要な学び直し」という点では共通していますが、大きな違いは実施の主体と背景です。リカレント教育は学習者が自発的に大学や専門機関でスキルを得るものであり、人生100年時代に向けた自律的な学びの一環です。一方、リスキリングは企業が主体となり、技術革新による業務変化に対応させるための教育施策として導入されることが多くなっています。

リカレント教育と生涯学習の違い

どちらも「生涯にわたって学ぶ」という共通点がありますが、対象範囲に明確な差があります。生涯学習は趣味・文化・スポーツなども含む広い学びの概念であり、必ずしも仕事に直結する内容ではありません。一方で、リカレント教育はキャリア形成を前提とした専門知識やスキルの修得を目的としており、職業人としての成長を重視したものといえます。

03リカレント教育への注目が高まる背景

リカレント教育への注目が高まっている背景として、主に以下の3つの"変化"があります。

- 1.技術革新による社会の変化(Society 5.0)

- 2.年功序列・終身雇用制の変化

- 3.ライフステージの変化

医療技術の発展により人生100年時代も現実的なものとなっています。さらに、VUCAと呼ばれる未来の見通しを立てることが難しい時代にも突入したことにより、社会人になっても学び続ける必要性が増しているのです。

1.技術革新による社会の変化(Society 5.0)

リカレント教育への注目が高まる背景として、まず挙げられるのはSociety5.0と呼ばれる技術革新による社会の変化です。Society 5.0とは技術革新によって現実空間とオンライン空間を融合させつなぎ合わせることで、経済成長や課題解決を図ることのできる社会のことです。

Society 5.0の「5.0」とは狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続いて発展していく新たな社会という意味合いを持っています。このSociety 5.0は、2030年ごろ起こると予測されている「第4次産業革命」に続いて到来すると言われています。このような変化に向けて新たな能力や知識の獲得が必要な今、リカレント教育への注目度が高まっているのです。

▶︎参考:内閣府「society5.0とは」

2.年功序列・終身雇用制の変化

これまでの日本では、年功序列制や終身雇用制が一般的でしたが、これらがジョブ型雇用に変化しつつあることもリカレント教育への関心を高めてる理由の1つです。

ジョブ型雇用とは、企業にとって必要なスキル、経験、資格などを持つ人材を、職務内容などを限定して採用する雇用方法のことで、変化の激しい時代に対応するためにジョブ型を徐々に取り入れる企業も増えています。

このジョブ型は良くも悪くも実力主義の側面があります。良い側面は、実力主義なので実力のある人は高い給与をもらい、貴重な経験を積み重ねることができるという点です。負の側面は、能力が足りず不要と見做されると、仕事を失うことになるという点にあります。

このような雇用形態の変化によって、学び続けることの重要性が高まり、教育機関でアカデミックな知識を身につけるリカレント教育にも注目が集まっているのです。

3.ライフステージの変化

ライフステージの変化も、リカレント教育に注目が集まっている背景としてあります。従来の日本人の基本的なライフステージは、「教育を受け学ぶ時期」・「仕事をする時期」・「引退後」の3つで構成されていました。

しかし、現在は人生100年時代になり、健康でいられる時間が増えました。そのため、「引退後」というライフステージの期間が短くなりつつあります。

働く期間が伸びるということは、スキルや知識のアップデートも必要になるということです。例えば、30年前においてはExcelを使いこなせる人はIT人材として需要が高かったかもしれません。しかし、現在ではExcelにAIが登載され、実施したいことを文章にすることができれば、誰でもAIでExcelを使えるようになっています。

このような技術革新によるスキルの衰退が頻繁に起こることが予想される現代において、定期的に学び直すリカレント教育が注目を集めているのです。

04リカレント教育を企業が推進するメリット

リカレント教育を企業が推進するメリットは以下の通りです。

- 1:従業員満足度の向上

- 2:学習習慣の定着

- 3:人材の流出防止

- 4:イノベーション人材の育成

従業員に対して継続的な学びの機会を提供することは、エンゲージメントの向上やスキルアップによる業務効率化に繋がります。さらに、社員が自律的に学ぶ文化が根付くことで、離職率の低下や企業競争力の強化にも貢献します。人材育成と組織変革を両立する戦略として、企業のリカレント教育推進は重要性を増しています。

1:従業員満足度の向上

リカレント教育の推進は、従業員の成長実感を高めることに繋がります。自身のスキルが企業に応援されながら磨かれていくと感じられれば、会社への信頼や満足度も向上します。さらに、学び直しを通じて自分のキャリアビジョンを描きやすくなることで、仕事に対する前向きな姿勢も生まれやすくなります。

2:学習習慣の定着

業務と並行して学習を進めるリカレント教育は、社員に自律的な学びの習慣を根づかせる効果があります。特に変化の激しい現代社会では、学び続ける姿勢そのものが競争力に直結します。学習を組織全体で支援することで、社内にナレッジ共有の文化が生まれ、持続可能な成長を促進できます。

3:人材の流出防止

成長機会がある職場は、社員の定着率を高めます。リカレント教育を導入することで、「この会社でならスキルアップできる」という期待が醸成され、優秀な人材の流出を防ぐことが可能です。教育への投資は、そのまま人材のロイヤリティ向上にも繋がります。

4:イノベーション人材の育成

大学や専門機関と連携したリカレント教育は、最新の知識や研究成果を企業にもたらします。これにより、既存の業務にとらわれない発想力や応用力をもった人材が育成されやすくなります。現場にイノベーションをもたらす担い手を増やすことで、企業全体の競争力向上が期待できます。

05リカレント教育の現状

日本におけるリカレント教育の現状として、大学や専門学校で学ぶ社会人の数は一定数存在するものの、25歳以上で高等教育機関に入学する割合は国際的に見ても低水準です。働きながら学び直す環境は整いつつありますが、海外に比べて制度利用や文化的な浸透には依然として課題が残っています。

1:大学・専門学校等における社会人受講者数

2020年時点で、大学・専門学校等に在籍する社会人受講者数は約41万人に上ります(大学公開講座を除く)。そのうち68.4%が正規課程で学んでおり、特に通信制の利用が多くなっています。正規課程の内訳では、大学・大学院が55.5%、専修学校が23.3%、短期大学が2.9%、その他が18.3%です。通信制が61.9%、通学制が38.1%となっており、働きながら学ぶスタイルが定着しつつあります。短期プログラムの利用者も約30%を占め、履修証明制度や科目履修生としての受講も増加傾向にあります。

▶︎参考:内閣府|リカレント教育の現状

2:25歳以上の大学(大学院)入学者割合の国際比較

OECD諸国と比較すると、日本では社会人が正規課程で学び直す割合が極めて低い状況にあります。たとえば、25歳以上の学士課程入学者割合は日本が2.5%に対し、OECD平均は16.0%。通学課程は0.5%、通信課程は2.0%です。修士課程においては、日本が7.7%、OECD平均が10.7%。博士課程では日本が6.2%、OECD平均が8.6%という結果となっています。日本のランキングは34か国中33位と下位に位置しており、社会人の学び直しが進みにくい現状が明らかです。

06リカレント教育の課題

リカレント教育は、学問的な知見を得ることができ、専門性の高い人材となる方法として注目を集めていますが、日本では浸透していないのが現状です。

日本で浸透しない理由としては、主に以下が挙げられます。

- 1.そもそも日本人は学ばない

- 2.費用の負担がかかる

- 3.学んだ結果として報酬が得られない

- 4.働きながら学べる環境がない

そもそも、日本人は自身に対しての教育投資をしないという特性があります。学習意欲があっても、リカレント教育の特長として教育機関で学ぶという条件が加わるため、費用的な負担で断念する人もいるでしょう。さらに、費用負担の問題が解決されても、まだまだ年功序列的な文化が残っている企業もあり、給与や待遇といった面でのメリットを享受できないので、学び直す意義を感じられないという人もいるでしょう。

1.そもそも日本人は学ばない

パーソル総合研究所 「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」によると、主体的に学んでいる人の割合は52.6%となっており、諸外国に劣っているというのが現状です。

この要因には、終身雇用が前提かつ年功序列だった日本企業の文化が大きく影響しています。日本企業はこれまで研修・OJTを中心とした人材育成を続けてきたので、仕事に対して必要な学びは会社が与えるものという文化は未だに根強く残っています。

このような文化が残っているため、わざわざ教育機関で主体的に自身の専門性を高めるリカレント教育に取り組もうとする人が少ないのです。

▶︎参考:パーソル総合研究所 「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」

2.費用の負担がかかる

リカレント教育は教育機関で学び直すので、費用負担も大きなものとなります。私立であれば年間100万円程度の費用はかかるので、そもそもリカレント教育に投資できる人の総量は多くないのが現状です。

この課題を解決するためには、費用負担の少ない国立大学を選択するか、企業が費用負担をするかの2択があります。

国立大学に学びたい内容や、師事したい教授がいれば良いですが、特定の私立でしか学びたい内容を得られないのであれば、選択肢は狭まります。また、企業の費用負担は一部の企業で導入していることも見られますが、人材流動性の高まった現代において、投資しても外部に流出してしまうという危険性を考える企業も少なくありません。

3.学んだ結果として報酬が得られない

リカレント教育が浸透しない背景には、学んだ結果として報酬が得られないという課題もあります。

ジョブ型雇用であれば特定のスキルや資格を保有している人は、給与がいくら上がると明記されていることがほとんどです。一方で、日本はまだまだメンバーシップ型雇用であるので、学んだ結果が給与に反映されにくいという課題があるのです。

また、リカレント教育で学んだ内容が資格で証明することができるものであれば、上記の報酬制度の見直しで解決される道も見えますが、資格で証明できないものもあるでしょう。これは企業側に問題があるというのも一概に言えず、いかに人材に投資することが会社の成長に寄与すると、企業が信じることができるかという側面が強いように思います。

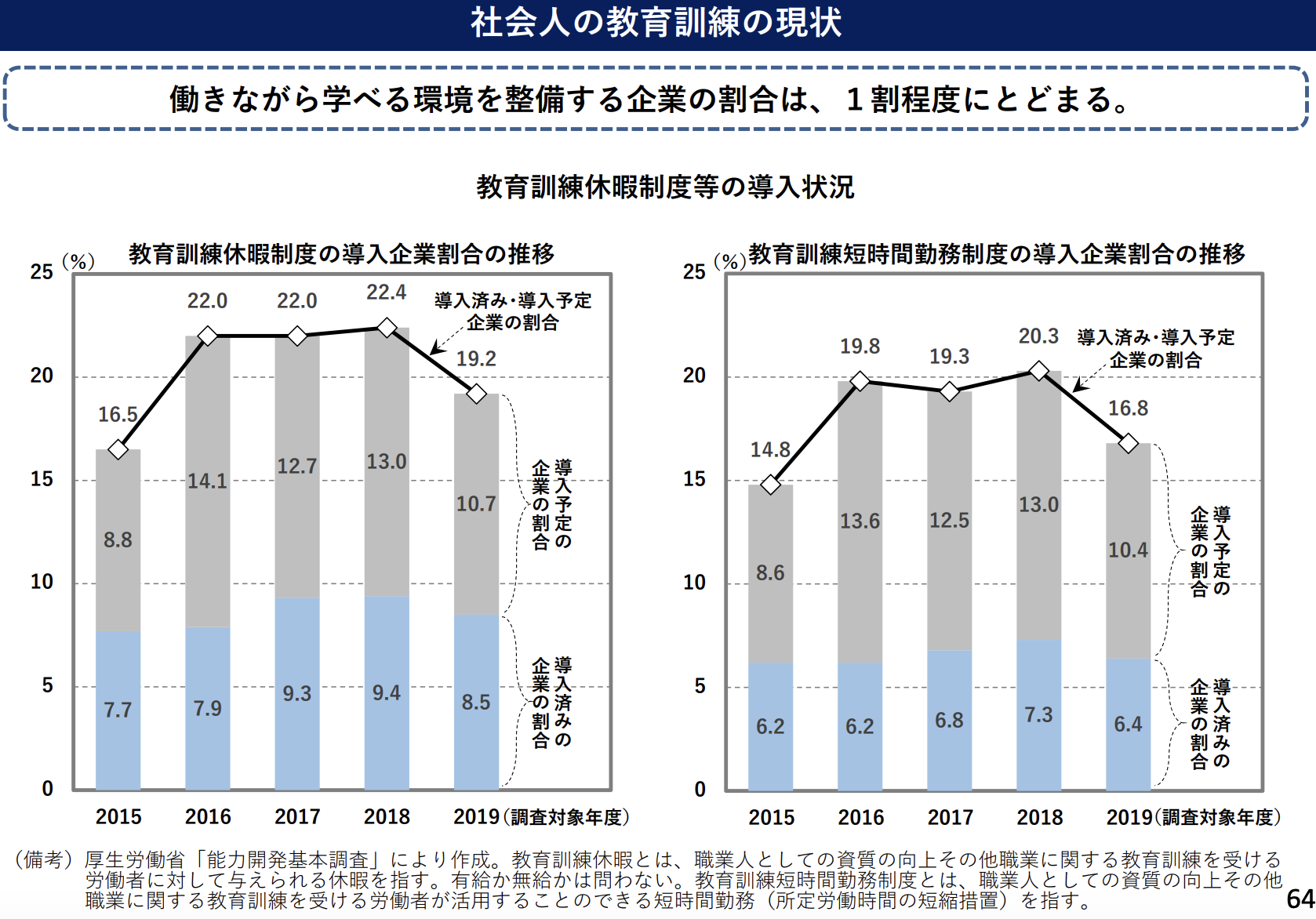

4.働きながら学べる環境がない

内閣府の資料によれば、「教育訓練休暇制度」や「教育訓練短時間勤務制度」を導入している企業の割合は、それぞれ約1割程度にとどまっています。導入済みまたは導入予定の企業を合わせても2割に満たない状況であり、社会人が仕事と両立しながら安心して学べる環境整備が進んでいないのが現状です。

▶︎参考:内閣府|リカレント教育の現状

07リカレント教育の導入において企業がすべきこと

リカレント教育の導入において企業がすべきことは、以下の通りです。

- 1:学び・学び直しに関する基本認識の共有

- 2:能力・スキル等の明確化、学び・学び直しの方向性・目標の共有

- 3:労働者の自律的・主体的な学び・学び直しの機会の確保

- 4:労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを促進するための支援

- 5:持続的なキャリア形成につながる学びの実践、評価

- 6:現場のリーダーの役割、企業によるリーダーへの支援

リカレント教育を効果的に導入するためには、社員の意識共有から学習環境の整備、現場レベルでの支援体制の確立まで、企業として体系的な取り組みが求められます。以下に示す6つの観点は、厚生労働省が提唱する「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」にもとづいており、持続的な人材育成とキャリア支援の鍵となります。

1:学び・学び直しに関する基本認識の共有

まず、企業と従業員の双方が「なぜ今、学び直しが必要なのか」という共通認識を持つことが重要です。変化の激しいビジネス環境において、学び続けることが企業と個人の成長につながるという価値観を共有することで、教育の効果が高まります。全社的なメッセージ発信や研修導入時の説明などを通じて、意識づけを行うことが求められます。

2:能力・スキル等の明確化、学び・学び直しの方向性・目標の共有

従業員が主体的に学ぶには、現在のスキルや目指すべきスキルセットを明確にする必要があります。職種や役割ごとに必要とされる能力を可視化し、各人がそのギャップを自覚できるように支援することが効果的です。これにより、学習の方向性や目標が明確になり、動機づけが高まります。

3:労働者の自律的・主体的な学び・学び直しの機会の確保

多忙な業務の中でも、従業員が学ぶための時間や機会を確保する工夫が求められます。業務時間中の学習許可や、短時間勤務・休暇制度の活用といった制度整備により、働きながら無理なく学べる環境を整えることが、学び直しの促進につながります。

4:労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを促進するための支援

学びの継続を促すには、制度だけでなく実践的なサポートが欠かせません。具体的には、eラーニングの導入、受講費用の補助、社内メンター制度の構築などが考えられます。また、従業員の関心やスキルに応じたコンテンツの提供も有効です。

5:持続的なキャリア形成につながる学びの実践、評価

学びの成果を業務に活かし、キャリア形成へとつなげることが重要です。業務との接続が実感できれば、学習モチベーションは維持されやすくなります。また、学びの成果を人事評価や配置に反映させることで、学びと仕事の連動性を高める仕組みが生まれます。

6:現場のリーダーの役割、企業によるリーダーへの支援

学び直しを促進する現場づくりには、直属の上司やチームリーダーの理解と支援が欠かせません。リーダー自身が学びの意義を理解し、メンバーの学習を後押しする存在になることが求められます。企業としても、リーダーに対する教育や支援を行い、現場から組織全体へと学びの文化を広げていくことが重要です。

08リカレント教育に活用できる助成金・支援制度

リカレント教育における支援制度は以下の5つです。

- 1:一般教育訓練給付金

- 2:キャリアコンサルティング

- 3:人材開発支援助成金

- 4:生産性向上支援訓練

- 5:職業実践力育成プログラム(BP)認定制度

これらの制度を活用することで、費用負担を抑えながら学び直しを実現できるだけでなく、自分に合った支援を選択することでキャリアの方向性を明確にする助けにもなります。制度ごとの対象者や目的が異なるため、企業・個人の目的に応じて使い分けることが効果的です。

1:一般教育訓練給付金

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合に、受講費用の一部(20〜70%)が支給される制度です。雇用保険の加入期間など一定の条件を満たす必要はありますが、対象講座も幅広く、リカレント教育を始めたい人にとっては最も利用しやすい支援策のひとつです。

2:キャリアコンサルティング

キャリアコンサルティングは、専門のキャリアコンサルタントが職業選択や能力開発、キャリア形成について助言や支援を行う制度です。厚生労働省の「キャリアコンサルティング制度」では、国家資格を有する相談員に無料で相談できる環境も整えられており、学び直しの第一歩として活用する企業も増えています。

3:人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、企業が従業員に対して職業訓練を行った際の費用の一部を国が助成する制度です。訓練内容や対象者の区分に応じて複数のコースが用意されており、社内研修や外部教育機関での学習にも適用されます。企業がリカレント教育を制度化するうえでの強力な財政支援となります。

4:生産性向上支援訓練

生産性向上支援訓練は、企業内の生産性向上や業務効率化を目的として、専門的な訓練プログラムを提供する制度です。中小企業を中心に広く活用されており、集合型研修やオンライン研修など多様な形式で提供されています。学び直しを通じた業務改善や現場力の底上げに貢献します。

5:職業実践力育成プログラム(BP)認定制度

職業実践力育成プログラム(BP)認定制度は、大学や専門機関が提供する社会人向けの実践的な教育プログラムを文部科学省が認定する制度です。専門性の高い知識やスキルを短期間で習得できる点が特徴で、産業界と連携して設計された内容になっています。キャリアチェンジや高度専門職への移行にも有効な選択肢です。

▶︎参考:厚生労働省|リカレント教育について

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

09リカレント教育に取り組む企業事例

この章ではリカレント教育に取り組む企業の事例を紹介いたします。

- ・AGC株式会社

- ・SCSK株式会社

- ・味の素株式会社

- ・コニカミノルタ株式会社

▶︎参考:経済産業省|イノベーション創出のためのリカレント教育 事例集

AGC株式会社

AGC株式会社では、新素材や新技術の開発において、関連する研究を行う国内大学と接点があり、必要性に応じて社員を当該大学・大学院の研究室に派遣しています。

また、経営候補人財を中心に国内大学のプログラムに派遣。海外ビジネススクールにも経営候補人財の育成を目的に人財を派遣しています。博士号取得の支援も行っており、国内の大学、海外の大学の双方を活用しているようです。

SCSK株式会社

SCSK株式会社では、主体的に学び続ける文化を醸成するために、「コツ活」を実施しています。年2回、業務時間外に行った自己研鑽活動の申請により、申請者全員への図書カード支給や抽選で学ぶ機会(教育コンテンツ)を提供しています。

この施策の特徴としては、研修や資格取得だけでなく、読書やコミュニティ・公的活動も幅広く「学び」として認定している点にあります。さらに、資格取得に応じた報奨金や全社員への5,000円/月の学び手当を支給しており、金銭的な支援も行っている点も特筆すべきでしょう。

味の素株式会社

味の素株式会社では、階層別プログラムに加え、コアとなる能力やビジネススキル等を磨く選択型プログラム、選抜制のグローバル&グループプログラムなどの育成プログラムを実施しています。また、必須で受講させるものは減らし、社員の自律的なキャリア開発を尊重しているという点も特徴的です。

コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタ株式会社は、組織をエンパワーできる人財やイノベーション創出し続ける人財、企業変革に必要な人財を育成するため、複線型人事制度を導入しています。また、持続的な成長を実現するために、次世代リーダー育成を目的とした幹部育成プログラムや計画的な育成(サクセッションプラン実行)等も実施しています。

10学び直しの支援|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

研修と自己啓発を両方行うことができる

Schooは社員研修にも自己啓発にも利用できるオンライン学習サービスです。通常の研修動画は、研修に特化したものが多く、社員の自己啓発には向かないものも少なくありません。しかし、Schooの約9,000本にも上る授業では、研修系の内容から自己啓発に役立つ内容まで幅広く網羅しているため、研修と自己啓発の双方の効果を得ることができるのです。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

11まとめ

リカレント教育を含む「学び直し」の概念について、日本ではまだ浸透しきっていない部分が多くあります。転職やキャリアアップのために新たな知識やスキルを身につけることももちろん重要ですが、生涯的に主体的に働いていくために、リカレント教育を通して幅広く知見を深めていくことが大切です。また社員が働きながら学んでいくには、企業側の率先した環境整備が欠かせません。労働形態の多様化や復職支援の充実を積極的に促すことで、リカレント教育を社内に普及させ、学習効果を得ることができます。