リスキリングとは|リカレント教育との違いや推進するための具体策を解説

急激に変化し続ける市場やDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応のため、企業では新たなこれらの業務を行うことのできる人材を戦略的に育成しなければなりません。この記事ではこのような時代に欠かせない人材戦略、リスキリングについて詳しく解説します。

- 01.リスキリングとは

- 02.リスキリングが必要とされる背景

- 03.リスキリングのプロセス

- 04.リスキリングのメリット

- 05.リスキリングを推進する際の注意点

- 06.リスキリングを進める具体策

- 07.リスキリングに取り組んでいる企業の事例

- 08.リスキリングに関する助成金

- 09.リスキリング推進を支援|Schoo for Business

- 10.まとめ

01リスキリングとは

▶︎参考リンク:リスキリングのはじめ方

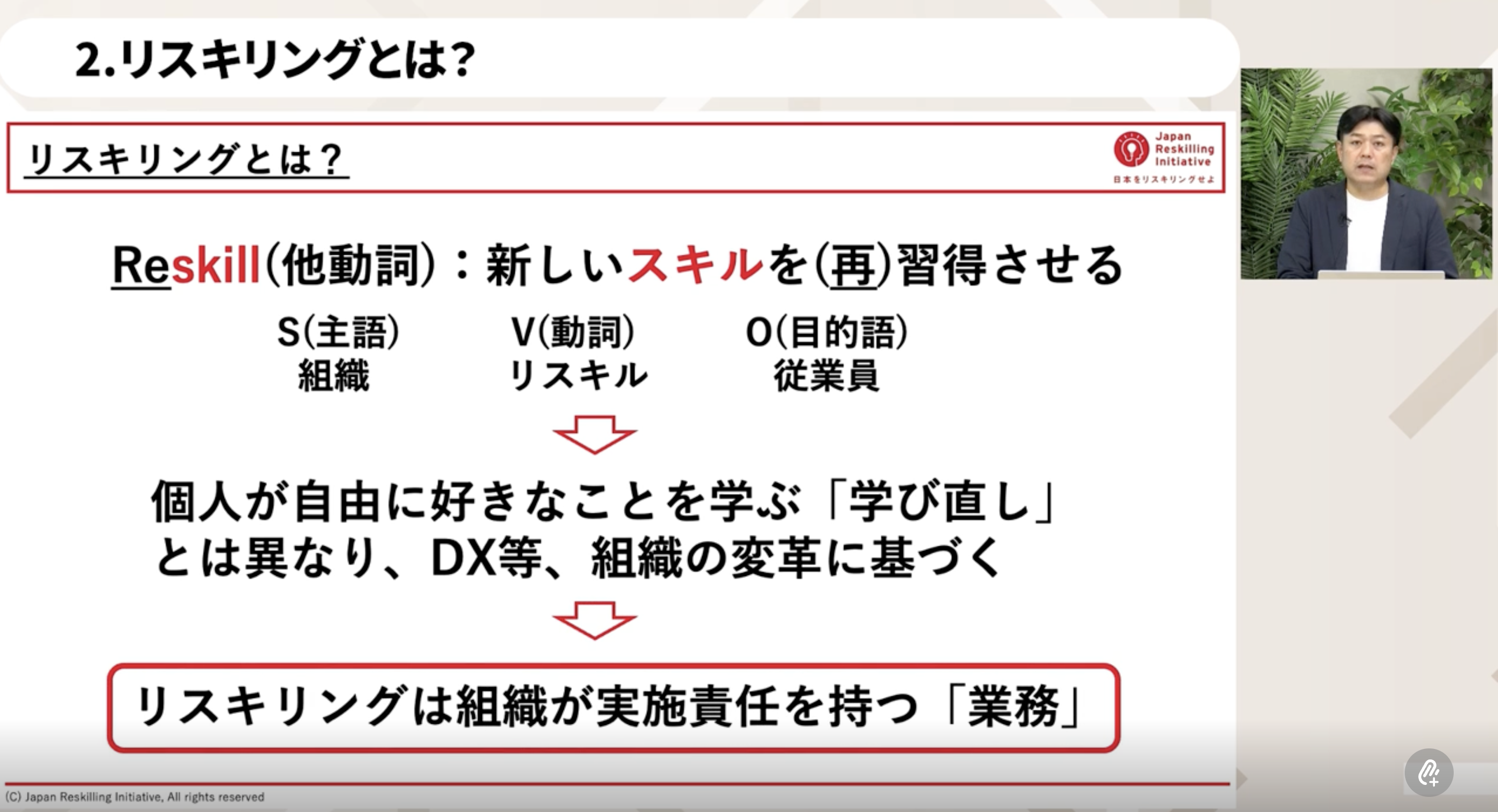

リスキリングとは、組織が事業戦略の実現に向けて従業員へ新たなスキル習得を支援する取り組みです。リカレント教育のように個人主導の学び直しとは異なり、組織が主体となって進める点が特徴です。

従業員にとっては、新しい知識やスキルを学び実践し、新しい業務や職種へ挑戦するプロセスであり、キャリア転換の手段としても位置づけられます。

リスキリングとリカレント教育の違い

リカレント教育とは、「社会人が学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていく生涯教育のこと」を指します。何を学ぶのか、学習の目的は個人の自由であるため、必ずしも新しい業務や職種に就くことが目的で実施されるとは限りません。リスキリングとリカレント教育の違いをまとめたものが、以下の表です。

| リスキリング | リカレント教育 | |

| 期間 | 短期間(6~18ヶ月) | 長期間(反復) |

| 背景 | 技術革新による自動化がもたらす雇用消失 | 人生100年時代におけるQOL向上 |

| 目的 | スキル習得による職種・業務の転換 | 学習 |

| 実施責任 | 企業(国によっては行政が主導) | 個人 |

| 教育提供者 | 民間企業 | 大学等の教育機関 |

| 学習分野 | デジタル分野が中心 | 個人の意志に基づく |

メディアの発信において、リスキリングとリカレント教育は共に「学び直し」と定義されることが多いですが、背景や目的など様々な点で違いがあり、同義で語るべきでは無いということがわかります。

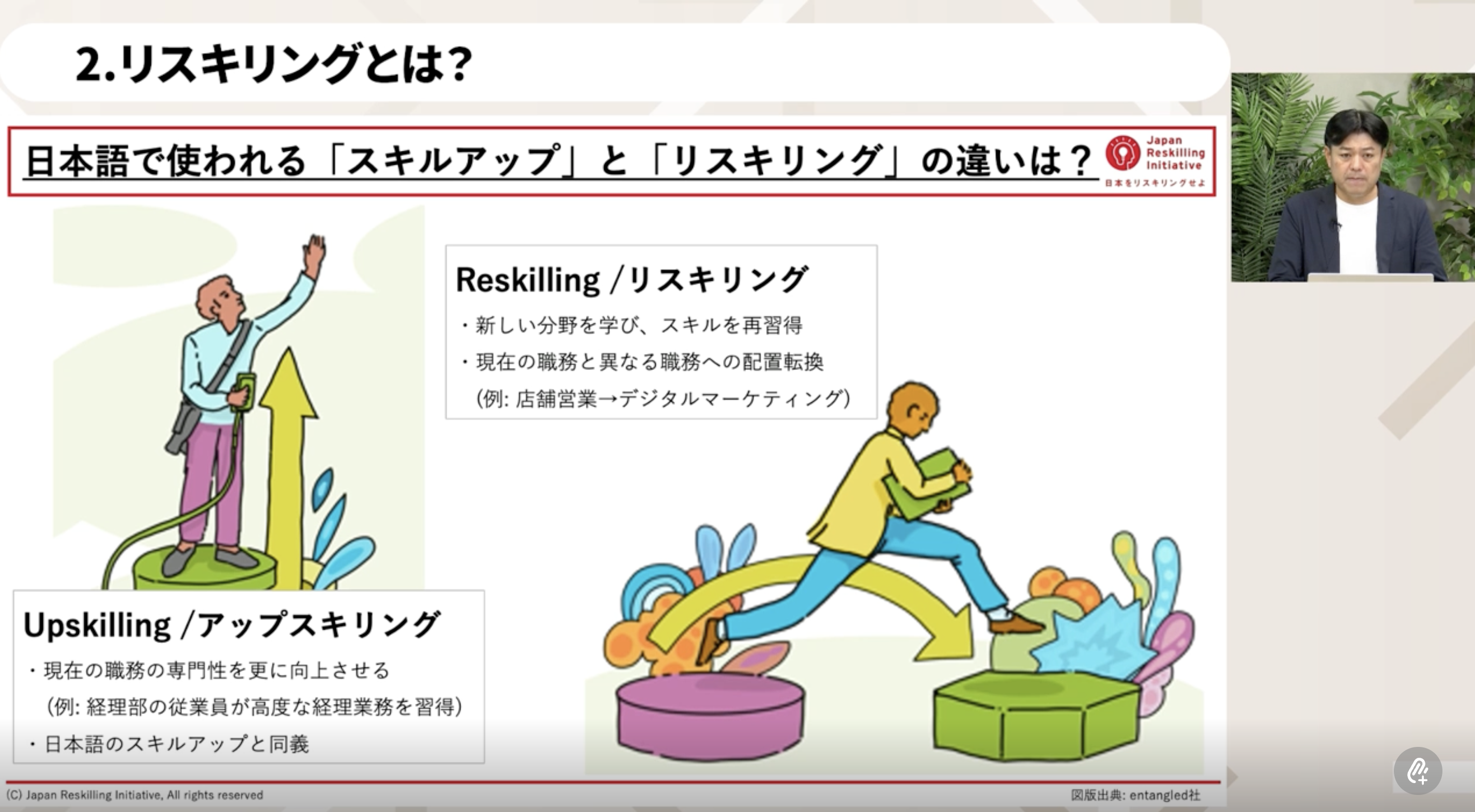

リスキリングとアップスキリングの違い

▶︎参考リンク:リスキリングのはじめ方

アップスキリングは、現在の業務に必要な専門性を深める取り組みです。例えば経理担当者が高度な会計スキルを習得するケースが該当します。

一方リスキリングは、新しい分野のスキルを学び異なる職種へ移行することを前提とします。営業職がデータサイエンスを学び新規事業に挑戦するなど、深化のアップスキリングに対し、転換を目的とする点が特徴です。

02リスキリングが必要とされる背景

▶︎参考リンク:リスキリングのはじめ方

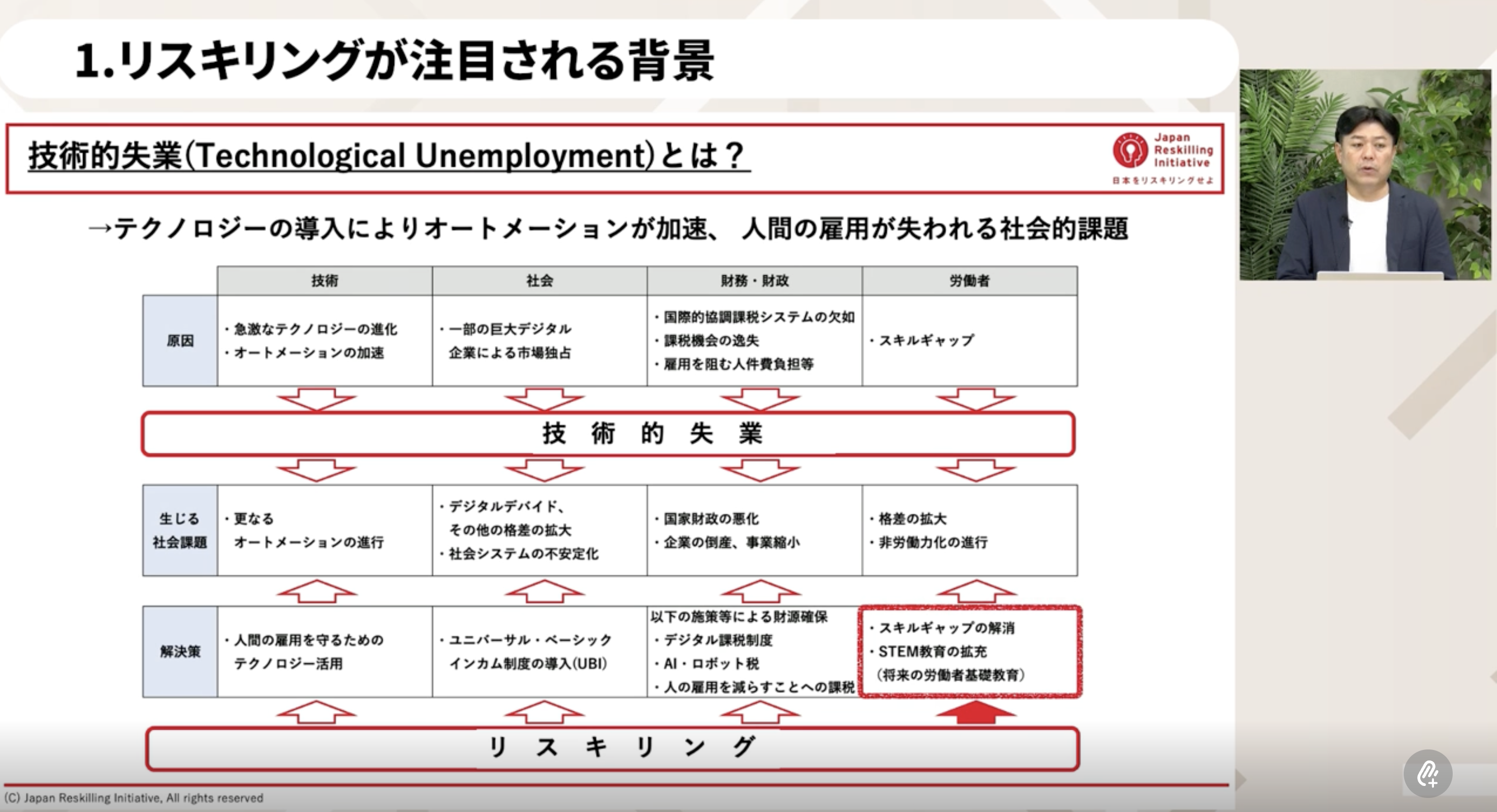

リスキリングが注目される背景には、自動化やAIの普及があります。オックスフォード大学の研究では、今後20年で米国の仕事の47%が自動化される可能性が示されました。新しい分野で雇用が生まれる一方、既存業務との間に大きなスキルギャップが生じており、それを埋める仕組みがリスキリングです。

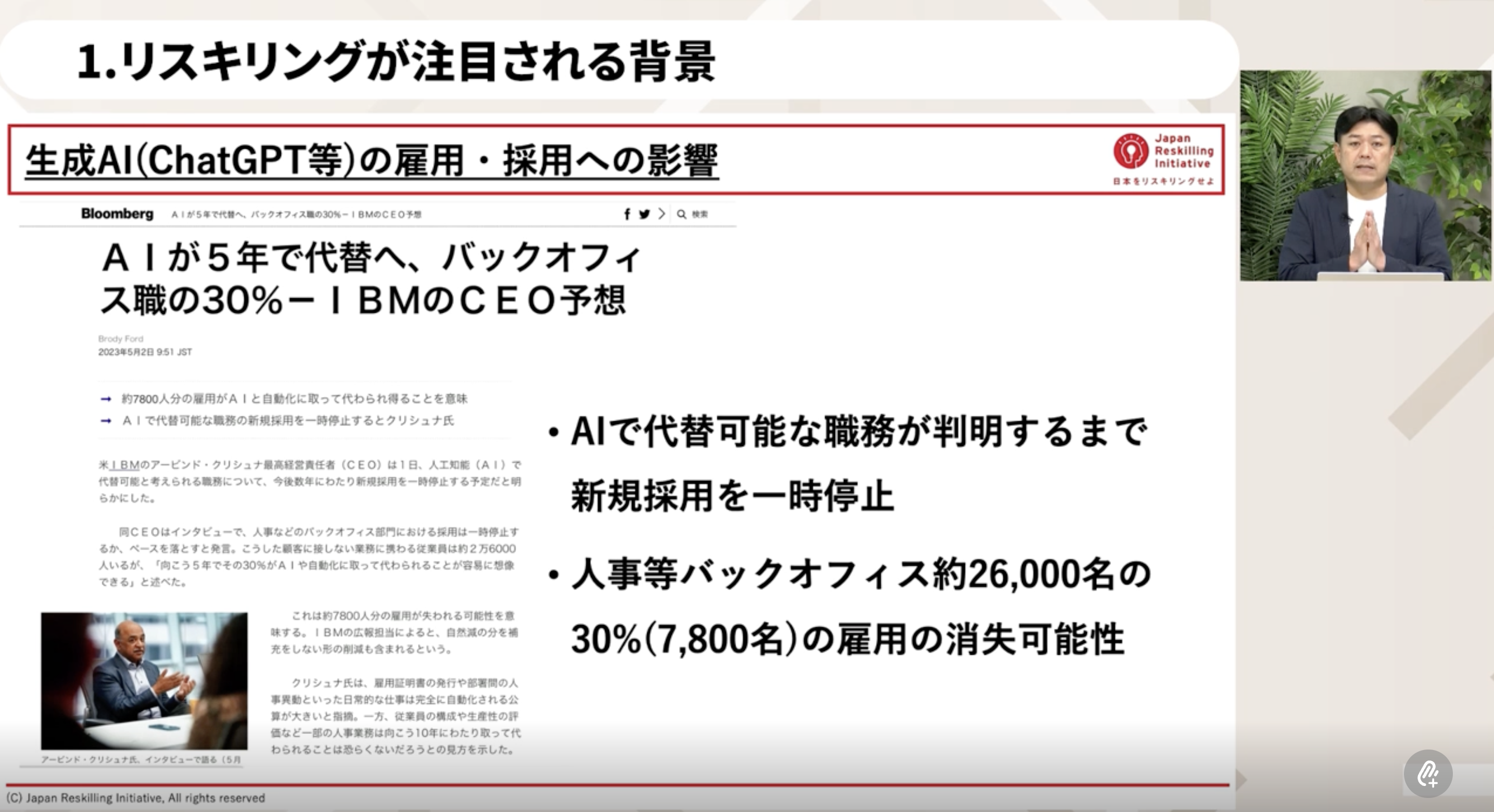

生成AIの登場でバックオフィス業務は縮小傾向にあり、IBMは約7800人分の業務をAIに代替可能と発表しました。国内でもファミリーマートがドリンク補充をロボット化し、NTTドコモは店舗の3割を閉鎖するなど影響が拡大しています。

こうした変化は人員削減ではなく役割転換を意味します。店舗スタッフがアバターで接客するように職務内容が変化しており、従業員が新たなスキルを習得し成長分野に適応するため、企業は積極的にリスキリングを推進する必要があります。

03リスキリングのプロセス

リスキリングは「マインドセット」「学習」「スキル」「キャリア」の4段階で進めると効果的です。ここではSchooの授業「リスキリングのはじめ方」をもとに、そのプロセスを紹介します。

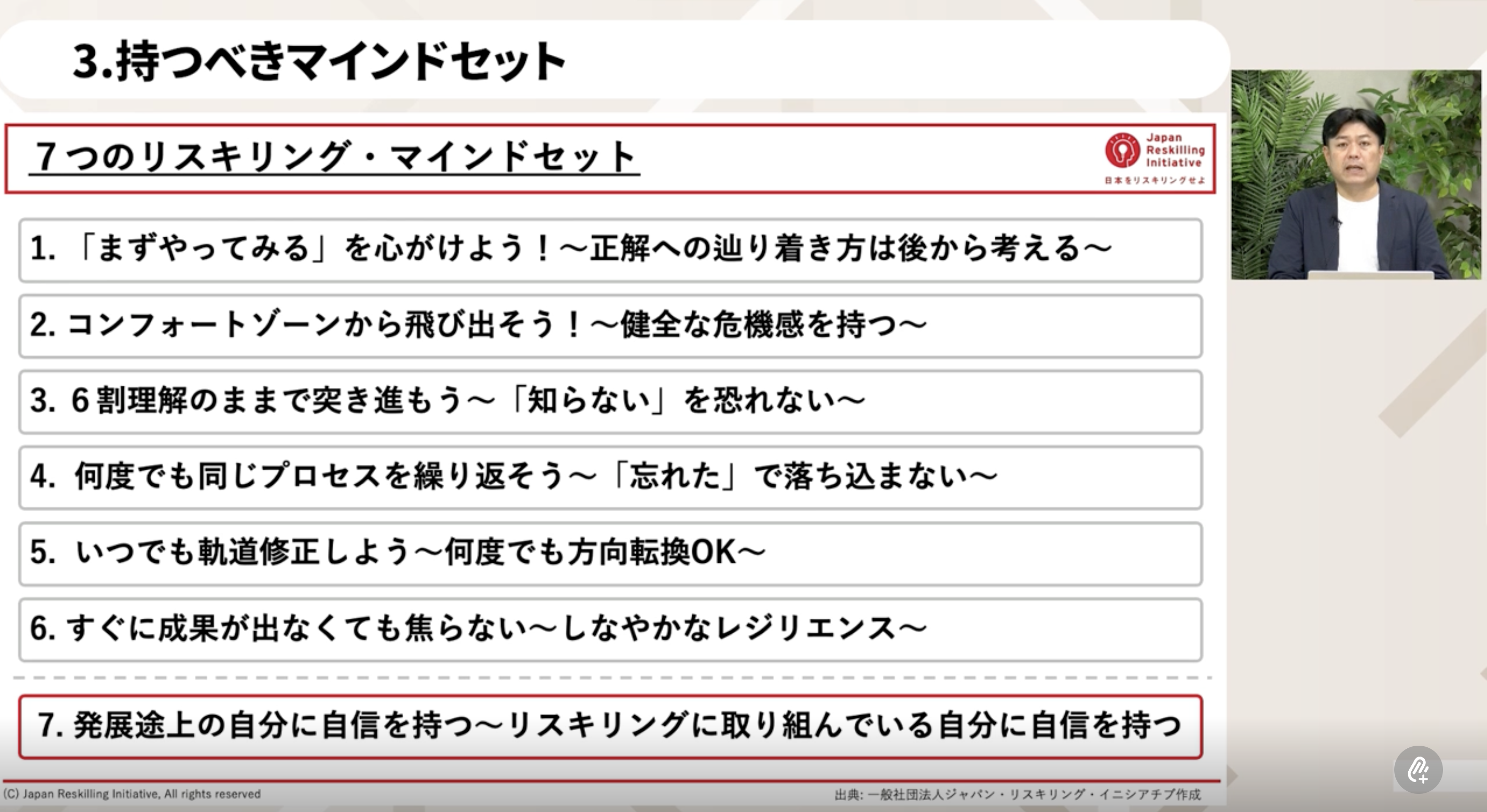

マインドセット

第一歩は挑戦を歓迎し、失敗から学ぶ姿勢です。「認識の壁」「周囲の理解」「継続の難しさ」を乗り越えるには、危機意識を持ち、理解者を得て支え合う仕組みが必要です。成果がすぐに出なくても継続できる「グロースマインドセット」が成功の鍵となります。

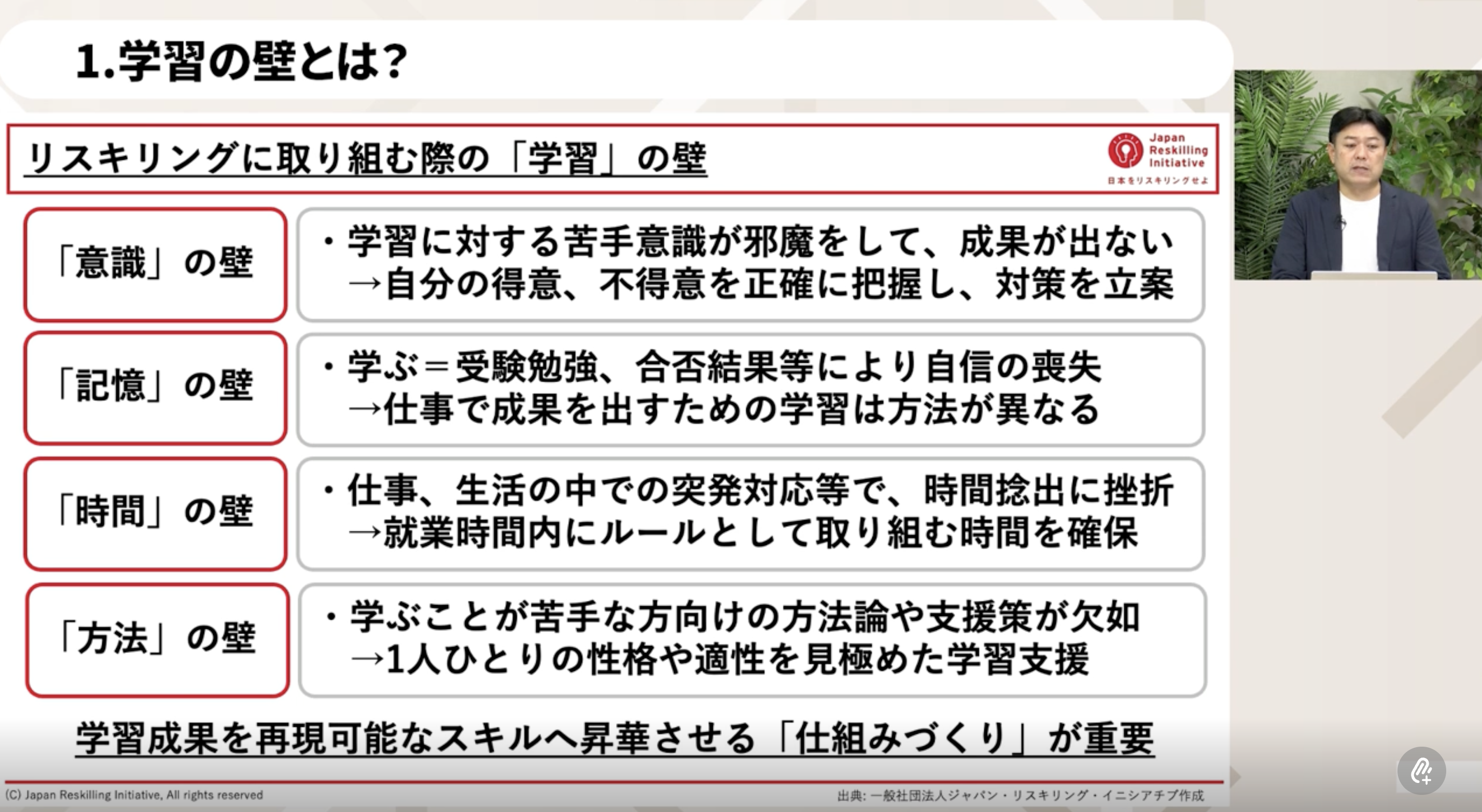

学習

学んでも実践に活かせない「学びっぱなし問題」を避けるには、目的や計画を明確にし、正しい方法を継続することが大切です。頻度を高めて記憶を定着させ、苦手分野を優先的に克服する工夫も有効です。企業による制度的な支援も不可欠です。

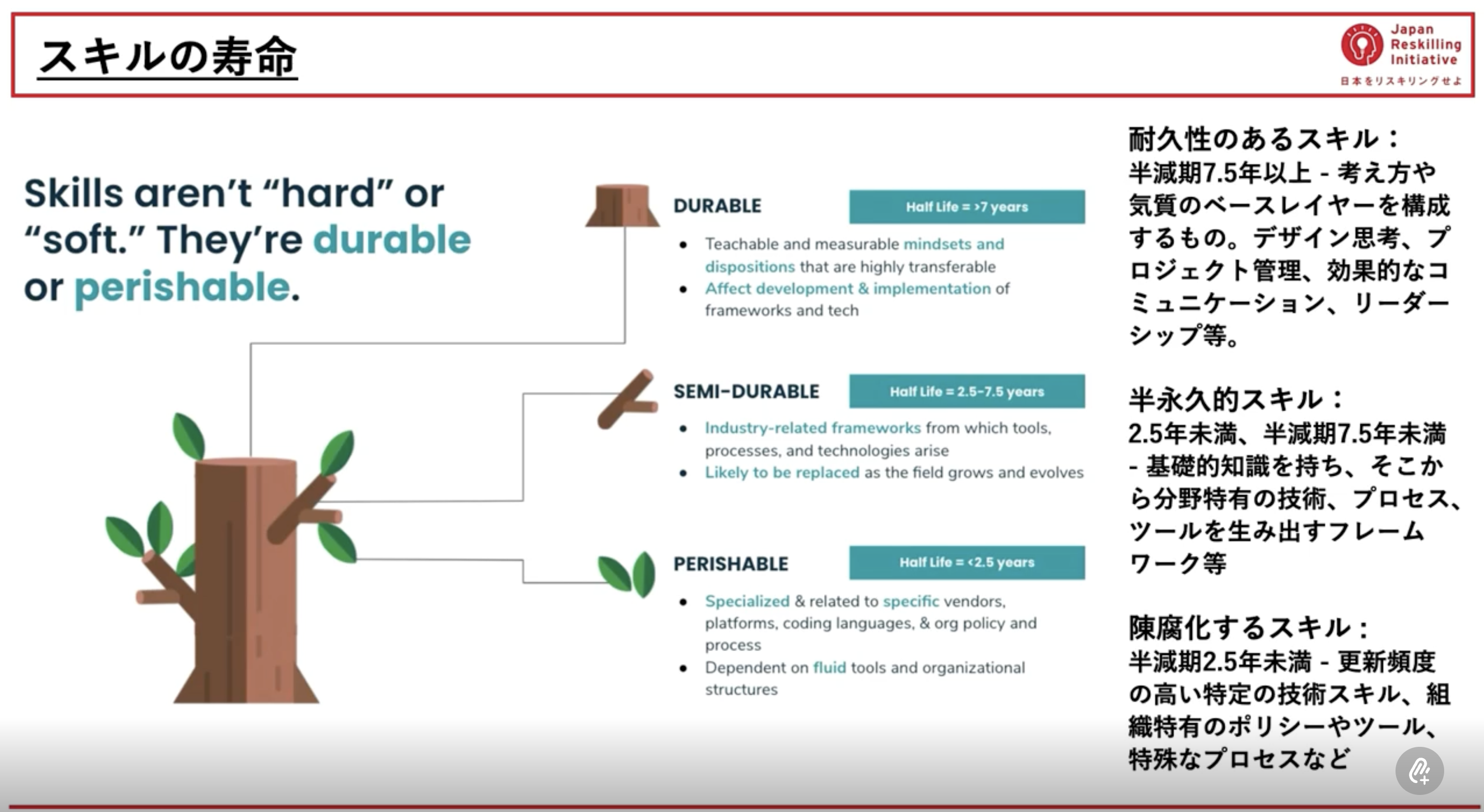

スキル

スキルには寿命があります。ビジネス基盤スキルは長期的に有効ですが、テクノロジーやデータ関連は短期間で陳腐化します。自ら学び直しを続ける力や、不要な知識を捨て柔軟に適応する力が、将来の必須スキルとなります。

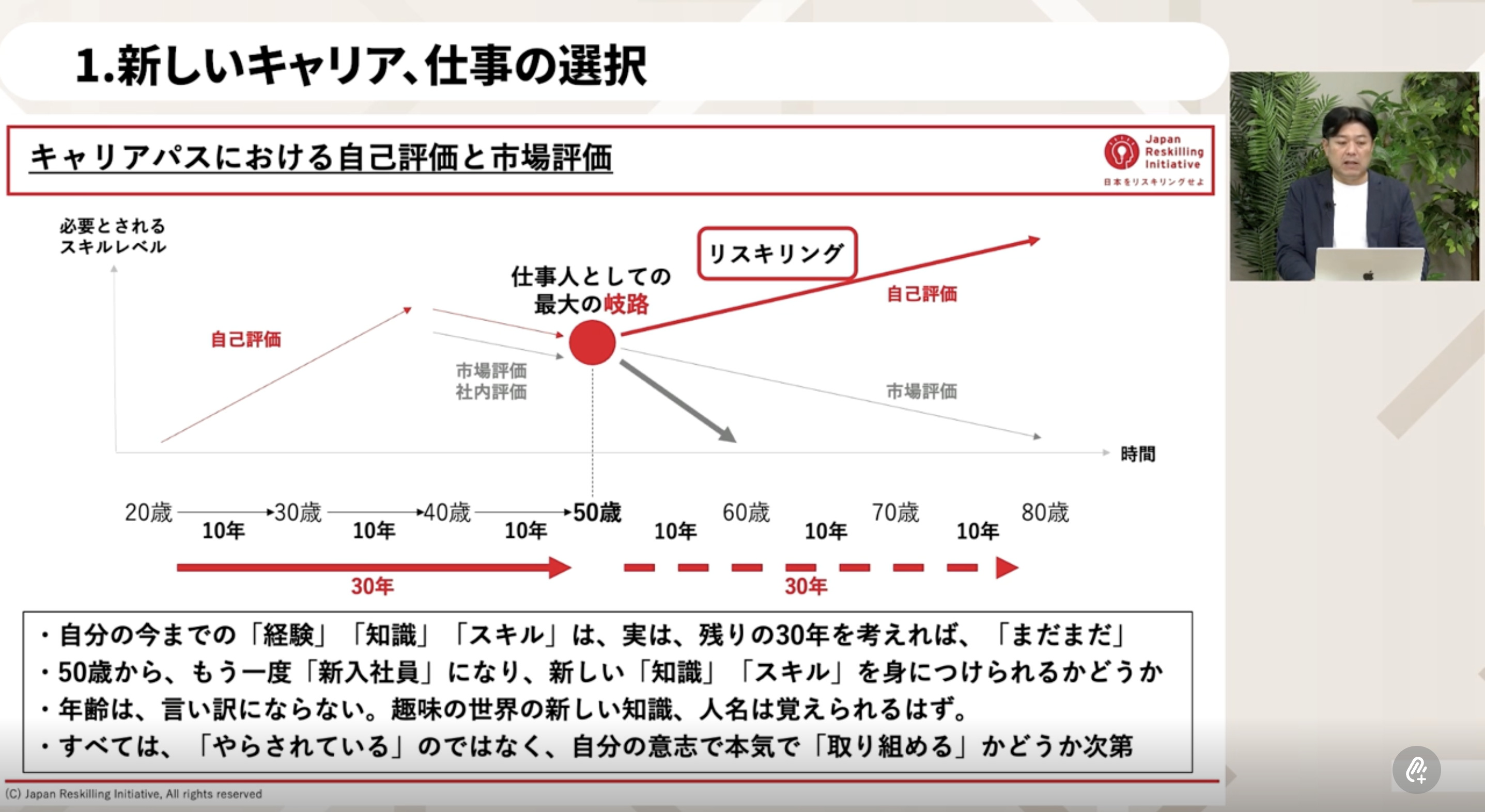

職業(キャリア)

最終段階は学んだスキルをキャリアに結びつけることです。自己評価と市場評価を擦り合わせ、必要に応じて軌道修正を行います。50代以降も学びを続ける姿勢が新しい可能性を広げ、キャリア形成を支えます。

04リスキリングのメリット

企業がリスキリングを行う最大のメリットは、組織の成長に直結することです。具体的には「生産性向上」「エンゲージメント向上」「離職率低下」「採用コスト削減」「学習文化の形成」の5点が挙げられます。

生産性の向上

AIやロボットの導入により単純作業を効率化し、人員を新規事業や成長分野に再配置できます。限られたリソースを有効活用できる点が大きな効果です。

エンゲージメントの向上

教育機会を与えることで社員の自己効力感が高まり、組織貢献の実感が得られます。その結果、従業員エンゲージメントが高まり、成果創出につながります。

離職率の低下

キャリア不安が離職理由の大半を占めますが、リスキリングは成長機会を提供し不安を解消します。学んだスキルを活かせるポストを用意することが鍵です。

採用コストの圧縮

中途採用は高コストですが、既存社員をリスキリングすれば大幅に抑制可能です。中小企業にとっては特に効果が大きい施策といえます。

▶︎参考:株式会社リクルート|「就職白書2020」

学習文化の形成

リスキリングを組織ぐるみで進めると学習が評価や成果に直結する好循環が生まれます。勉強会やナレッジ共有が活性化し、自律的に学ぶ文化が育ちます。

05リスキリングを推進する際の注意点

日本でも一部の企業でリスキリングが既に実施され始めていますが、株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員の小林祐児氏は、多くの企業がリスキリングを工場モデルで考えていると述べています。また、リスキリングの工場モデルには3つの欠点があるとも、「リスキリングを実践し、活用できる仕組みとは」というSchooの授業で述べています。

小林氏が提唱するリスキリングの工場モデルとは、以下のようなモデルのことを指します。

リスキリングの工場モデルでは、「必要なスキルは何か、そのスキルを保有している人は何人いるのか」といった鋳型を考えることから始めます。そして、不足しているスキルを明確化して、それを学ばせ、人手不足のポストや業務に当てはめていくといった発想をするのが工場モデルの特徴です。そして、不足スキルの明確化を持って「動機づけ」をするのを試みます。

しかし、この発想には以下のような欠点を抱えているのです。

- ・不足スキルの明確化が困難

- ・スキルの発揮について無策

- ・学びへの動機付けに対して無策

この章では、リスキリングの工場モデルが抱える3つの欠点について、小林氏の授業内容をもとに詳しく紹介します。

-

株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員

株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員

上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年よりパーソル総合研究所。働き方改革・ミドル・シニア層の活性化・転職行動など、労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。 著作に『リスキリングは経営課題 日本企業の「学びとキャリア」考』(光文社)、『早期退職時代のサバイバル術』(幻冬舎)など多数。

不足スキルの明確化が困難

必要なスキルは技術革新のたびに変化します。VUCAと呼ばれる現代では特にその傾向が強く、ChatGPTなど新技術の登場ごとに「次に必要なスキル」が議論されます。Windows95以降繰り返されてきた構図であり、将来必要なスキルを完全に特定すること自体が困難です。もし可能であれば、スマートフォン登場時にすでにデジタル人材育成が体系化されていたはずです。

企業によるコストの増加

リスキリングは外部研修費や講師招聘費、専任人件費など多くのコストを伴います。さらに学習時間確保のため、一時的に生産性が下がるリスクもあります。コスト抑制には社内リソース活用や効率的なプログラム設計が有効です。長期的には業務効率や競争力向上に繋がるため、投資と捉える視点が必要です。

費用対効果の懸念

研修効果が実務に結びつかない場合、投入リソースが無駄になります。そのため、効果測定や定期的なレビューが不可欠です。従業員が学んだスキルを実践できる場を確保し、成果に直結させることが費用対効果を高める鍵となります。

スキルの発揮について無策

学んだスキルを実務で活かせなければ定着は困難です。日本の研修は「学びっぱなし」になりやすく、新しいポストや業務が用意されていない場合、学習内容は忘却されがちです。リスキリングを有効にするには、学習後にスキルを発揮できる仕組みが必要です。

学びへの動機付けに対して無策

パーソル総合研究所の調査(2022年)によると、日本は諸外国と比べて社外学習や自己啓発に取り組まない人が多い傾向があります。企業がキャリア自律を掲げる一方で、工場モデルは学びへの動機付けに対応できません。「自らキャリアを描き、新しい職務に挑戦する」ためには、リスキリングとあわせて動機付けを強化する仕組みが求められます。

06リスキリングを進める具体策

研修や学習支援への投資不足は見直す必要がありますが、予算を増やすだけではリスキリングは進みません。株式会社パーソル総合研究所 小林氏は、リスキリングを支える4つの仕組みを提唱しています。

1.キャリアの仕組み

「キャリアは運次第」という無力感が学習意欲を阻害しています。対策として有効なのが「対話型ジョブマッチング」です。公募型異動や社内副業を機能させるには、事業部は「仕事・キャリアパスの見える化」、人事は「社員スキルや履歴の可視化・対話機会の創出」が必要です。双方の連携により内部マッチングが強化され、学ぶ意欲も高まります。

2.目標管理の仕組み

「学んでも評価されない」職場では学習は続きません。目標管理制度に「学び目標」を組み込み、昇格要件にも学習成果を反映させる必要があります。また、管理職だけでなくメンバー層への「被評価者研修」を行い、正しい目標設定を理解させることで、自律的な学びを支える仕組みが作れます。

3.学習支援の仕組み

「学ぶ時間がない」という課題には、金銭・時間・機会の3つの支援が有効です。

- 金銭型:学習費用の補助

- 時間型:勤務時間の一部を自己研鑽に充当

- 機会型:勉強会や共有会の支援

就業時間外に自己学習を求めるのは限界があります。リスキリングを経営課題と捉えるなら、トップダウンで制度化することが必要です。

4.学びのコミュニティ化の仕組み

学ばない文化を変えるには、仲間と共に学ぶ仕組みが効果的です。

特に注目されるのが「コーポレート・ユニバーシティ(企業内大学)」です。LMSやeラーニングの普及で全社的に導入する企業が増えています。ただし、自発的な学び合いが根付くまでには長期的かつ粘り強い推進が不可欠です。

07リスキリングに取り組んでいる企業の事例

リスキリングに取り組む企業事例の中で注目されるのは以下の7社です。

- ・SCSK株式会社

- ・アスクル株式会社

- ・コニカミノルタ株式会社

- ・株式会社クレディセゾン

- ・KDDI株式会社

- ・株式会社日立製作所

これらはDX銘柄に選出されたり、経産省の事例集に掲載されるなど、リスキリングの先進企業といえます。

SCSK株式会社

同社はリスキリングを「リカレント型」「アップデート型」「アンラーニング型」の3分類に整理し、段階的に推進しています。従来のSler中心の事業から顧客と共に業務改革や新規ビジネスを生み出すDX推進企業への変革を目指し、人材育成を戦略的に位置づけています。

▶︎参考:経済産業省|イノベーション創出のためのリカレント教育 事例集

アスクル株式会社

同社はDXを重要課題とし、「最高の顧客体験の創造」と「革新的バリューチェーンの構築」を掲げています。社員教育の一環として「ASKUL DX ACADEMY」を設立し、エンジニア向けの専門研修や全社員向けのデータサイエンス教育を実施しています。受講後に自ら変革を実感する社員も現れており、全社的にDX推進へ取り組む体制を整えています。

▶︎参考:経済産業省|DX銘柄2023(P.69)

コニカミノルタ株式会社

同社は職種転換を伴うRe-skillと、職種内でのUp-skillを体系化し、両方にIT基礎教育を位置づけています。全従業員のデジタルスキル底上げを進めつつ、開発や営業部門にIoT教育を行い、新規事業を担う人材を育成しています。配置転換を前提としたリスキリングに特徴があります。

▶︎参考:経済産業省|イノベーション創出のためのリカレント教育 事例集(P.10)

株式会社クレディセゾン

同社は「CSDX VISION」のもと、希望部署への異動を可能にする「オープンチャレンジ」を通じてリスキリングを推進しています。150人以上が応募し、約50名がエンジニアやデータ分析をゼロから学び実務に活かしています。配置転換を伴う実務型育成が特徴で、社員が主体的にデジタルスキルを身につける仕組みを整えています。

▶︎参考:経済産業省|DX銘柄2023(P.83)

KDDI株式会社

同社は2023年度までにDX人材4000名の育成を目標に掲げ、その中核を「DXコア人財」と定義し「KDDI DX University」で年間200時間の研修を実施しています。さらにジョブ型人事制度を導入し、社員が自らキャリアを描き学ぶ姿勢を重視しています。リスキリングを制度面と育成面の両輪で支えている点に特徴があります。

【関連記事】KDDIのSchoo活用事例

株式会社日立製作所

2008年に巨額赤字を経験した同社は構造改革を経てデジタル事業を主軸に据えました。2019年に「日立アカデミー」を設立し、デザインシンキングやデータサイエンスなど12のスキルを定義。2022年にはAIが最適研修を提示する「LXP」を導入し、社員の自律学習を支援しています。こうした人材育成への投資が業績向上にも直結し、2022年度は過去最高益を達成しました。

▶︎参考:経済産業省|DX銘柄2023(P.53)

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

08リスキリングに関する助成金

企業が主導するリスキリングに対しての助成金は、主に以下の2つがあります。

- ・人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース

- ・DXリスキリング助成金

人材開発支援助成金には7つのコースがあり、「リスキリング」と明記されているのは事業展開等リスキリング支援コースのみです。もう1つのDXリスキリング助成金は、東京都の中小企業が利用できます。

事業展開等リスキリング支援コース

新規事業展開に伴い、必要な知識や技能を習得させる訓練を行った場合に、訓練経費や賃金の一部が助成されます。

支給要件

事業主の主な要件は以下のとおりです。詳細は社労士や各自治体に確認してください。

- 1:雇用保険の支払いをしている

- 2:事業主都合で解雇をしていない

- 3:研修中も適正な賃金を支払っている

- 4:5年間分の書類を保存している

- 5:労働局の審査に協力する

労働者は雇用保険の被保険者であり、研修期間中も被保険者であることが条件です。訓練要件は以下のとおりです。1と2は必須、3と4はいずれかで可。

- 1:OFF-JTで外部研修を利用していること

- 2:合計受講時間が10時間以上であること

- 3:新分野で必要な専門知識・技能の習得訓練

- 4:DXやGXに関連する業務で必要な訓練

事業展開やDXの定義は広く、例えば「ECサイト展開に伴うWebマーケティング研修」といった説明ができれば問題ありません。

助成額

助成額・助成率は以下のとおりです。eラーニングや通信制の訓練は経費助成のみとなります。

| 区分 | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |

| 中小企業 | 75% | 960円 |

| 大企業 | 60% | 480円 |

支給限度額は以下のとおりです。

| 企業規模 | 10〜100時間未満 | 100〜200時間未満 | 200時間以上 |

| 中小企業 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |

| 大企業 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |

eラーニングや通信制訓練は「10時間以上100時間未満」に区分されます。

DXリスキリング助成金

東京都の中小企業等がDX関連の職業訓練を実施する際に、経費を助成する制度です。

▶︎参考:東京しごと財団|DXリスキリング助成金

支給要件

対象は中小企業または個人事業主で、業種ごとに資本金や従業員数の条件があります。

| 業種分類 | 資本金 | 従業員数 |

| 小売業・飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

申請要件は以下の3点です。

- ・都内に本社または事業所がある

- ・訓練費を従業員に負担させていない

- ・国や自治体から同訓練で助成を受けていない

訓練要件は以下のとおりです。1と2は必須、3と4はいずれかで可。

- 1.DXに関する社内外の研修やeラーニング

- 2.DXに必要な専門知識・技能の習得や資格取得

- 3.公開されている単講座(受講料が明示されているもの)

- 4.外部講師によるオーダーメイド研修(1時間10万円以内)

対象は都内勤務の従業員で、訓練時間の8割以上を出席した人に限られます。

助成額

対象経費は受講料、教材費、eラーニングのID登録料等で、助成率は3分の2、上限は年間64万円/社です。

09リスキリング推進を支援|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、DXに関する講座も多く取り揃えています。また、DXスキル診断という機能も備わっており、社員のデジタルスキルを測定し、学習効果を測定することも可能です。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。用途はDX研修や階層別研修、自律学習の促進など多岐にわたります。導入事例も豊富に掲載しているため、気になるものがあればぜひご確認ください。

リスキリングに関するSchooの講座を紹介

Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIなど先端分野のスキルまで、9,000本以上の講座を提供しています。ここではリスキリングに関連する授業を紹介します。

「なんとなく学んでない」のメカニズム

この授業では、より良いリスキリングを実践するための仕組みについて学ぶことができます。本記事で紹介した「リスキリングの工場モデル」や「リスキリングを進める具体策」について、『リスキリングは経営課題』の筆者でもある小林祐児先生に、ご講演いただいています。

-

株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員

株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員

上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年よりパーソル総合研究所。働き方改革・ミドル・シニア層の活性化・転職行動など、労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。著作に『リスキリングは経営課題』など多数。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。

リスキリングのはじめ方

従業員が「リスキリングをどう実践するか」を具体的に学べる講座です。「マインドセット」「学習」「スキル」「キャリア」の4つの視点から、成果につながるリスキリングの進め方を整理します。

-

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事

銀行、研修事業、社会起業家支援を経て40歳で自らリスキリングを開始。フィンテック、通信、外資コンサルティングを経験後、ABEJAでAI研修企画を担当。リクルートワークス研究所で「リスキリングする組織」を共同執筆。2021年より現職。SkyHive Technologies日本代表も兼任。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。

「普通の会社員」のすごい力 - リスキリング時代をどう生きるか

組織で働く「会社員」が活躍するためのリスキリングとの関わり方を学ぶ講座です。スキルを言語化する方法や、自分の強みに気づくヒントを得て、これからのキャリアを主体的に描く力を身につけることができます。

-

経営人事コンサルタント。アジア・ひと・しくみ研究所代表取締役。大手メーカー人事部や外資コンサルを経て独立。人事制度設計から人材開発・行動変容まで幅広く支援。著書に『働かない技術』『いらない課長、すごい課長』など多数。

経営人事コンサルタント。アジア・ひと・しくみ研究所代表取締役。大手メーカー人事部や外資コンサルを経て独立。人事制度設計から人材開発・行動変容まで幅広く支援。著書に『働かない技術』『いらない課長、すごい課長』など多数。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。

あなたのキャリアを導く3つの「リスキリングマップ」

リスキリングを「やらされ感」でなくポジティブに捉え、キャリアを切り拓く力に変える講座です。3つのマップを活用し、成果につながるリスキリングを成功させる実践的なノウハウを学べます。

-

株式会社アンド・クリエイト 代表取締役社長。元IBMコンサルタントとして変革プロジェクトを多数リード。その後、人材育成に専門を移し独立。著書『一流の学び方』など執筆多数。企業研修や講演でも活躍。

株式会社アンド・クリエイト 代表取締役社長。元IBMコンサルタントとして変革プロジェクトを多数リード。その後、人材育成に専門を移し独立。著書『一流の学び方』など執筆多数。企業研修や講演でも活躍。

あなたのキャリアを導く3つのリスキリングマップを無料視聴する

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。

Re-skilling 〜人材市場で高い評価を得るために学ぶべきこと〜

DXやデジタル化の進展を背景に、人材市場で評価されるための学びを整理する講座です。最新トレンドと照らし合わせ、自身のキャリアに必要なスキルを見極め、リスキリングを実践する力を養います。

-

リクルートワークス研究所 人事研究センター長。タレントマネジメント、リーダーシップ開発、女性リーダー育成、働き方改革等を専門とする。著書に『女性が活躍する会社』など。

リクルートワークス研究所 人事研究センター長。タレントマネジメント、リーダーシップ開発、女性リーダー育成、働き方改革等を専門とする。著書に『女性が活躍する会社』など。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。

10まとめ

リスキリングとは新しい職業に就くためや、今の職業で必要とされるスキルの大きな変化に適応するために新しいスキルを獲得することですが、現在ではDXへの対応で新しく生まれる業務や、仕事の進め方の変化に対処するためにリスキリングが行われることが多いと言えます。日本企業ではDX推進の遅れに伴いリスキリングの認知や推進があまり進んではいませんが、海外の事例を見習い、積極的にリスキリングを推進していきましょう。