人材育成に役立つ資格12選

人事部門の最大のミッションは「人材育成」です。本記事では、人材育成の目的や人材育成担当者が取得しておきたい資格、さらに資格以外で求められるスキルや育成を成功させるポイントを解説します。

01人材育成をする上で資格を取得するメリット

人材育成をする上で資格を取得するメリットは、以下の通りです。

- ・専門知識に基づいた正確な指導ができる

- ・資格取得を目標に学習継続ができる

- ・キャリアの幅が広がる

人材育成を効果的に進めるためには、資格取得が大きな助けとなります。資格を持つことで、教育の質を高めるだけでなく、学習意欲の向上やキャリア形成にもつながります。ここでは、人材育成において資格を取得するメリットを解説します。

専門知識に基づいた正確な指導ができる

資格を取得することで、人材育成に必要な理論や最新の教育手法を体系的に学ぶことができます。経験だけに頼らず、専門知識をもとに正確な指導を行えるため、育成の質が安定し、組織全体の教育水準が向上します。また、科学的根拠に基づいたアプローチが可能になるため、受講者にとっても理解しやすく納得感のある研修になります。結果として、育成効果が高まり、組織の成長に直結する環境を整えることができます。

資格取得を目標に学習継続ができる

人材育成に関する資格を取得する過程は、学習を継続するモチベーションにつながります。資格試験という具体的な目標があることで、計画的に知識を積み重ねる習慣が身につきます。学習を継続することで、自分自身のスキルアップだけでなく、受講者への指導力も向上します。さらに、資格取得は成果として目に見える形で残るため、自己成長を実感しやすく、次の学びへの意欲を引き出す効果もあります。資格は、学びを持続させる強力な指針となります。

キャリアの幅が広がる

人材育成に関する資格を持つことで、キャリアの選択肢が広がります。社内で教育担当者として信頼を得やすくなり、昇進や異動の際にもプラスに作用します。また、資格は社外でも評価されるため、転職や独立といったキャリアチェンジの場面でも有利に働きます。特に研修企画や人材開発を担う部署では、資格がスキルの裏付けとして機能し、専門性の高さを示すことが可能です。結果的に、自分自身の市場価値を高めることにもつながります。

02人材育成に役立つ資格12選

人材育成に役立つ資格は、以下の通りです。

- 1:キャリアコンサルタント

- 2:メンタルヘルスマネジメント検定

- 3:産業カウンセラー

- 4:衛生管理者

- 5:人事総務検定

- 6:ビジネスキャリア検定

- 7:コーチング資格

- 8:公認モチベーション・マネジャー資格

- 9:ビジネスマネジャー検定試験

- 10:社会保険労務士

- 11:プロティアンキャリア検定

- 12:中小企業診断士

人材育成を担う担当者にとって、資格取得は指導の質を高めるだけでなく、自身のスキルアップやキャリア形成にもつながります。ここでは、人材育成に役立つ資格を12種類紹介します。各資格の特徴を理解し、自社の人材育成方針や自身のキャリアに合わせて選択すると効果的です。

キャリアコンサルタント

国家資格であるキャリアコンサルタントは、従業員のキャリア設計や職業生活設計を支援できる専門家として認定されます。キャリア面談やキャリア開発研修で活用され、社員の主体的なキャリア形成を後押しします。組織においては従業員の定着やモチベーション向上にも寄与するため、人材育成担当者が取得することで、相談対応力や教育企画力が大幅に向上します。

メンタルヘルスマネジメント検定

メンタルヘルスマネジメント検定は、大阪商工会議所が実施する資格で、職場のメンタルヘルス対策を体系的に学べます。ライン管理者向けや人事担当者向けなどレベル別に区分されており、ストレス管理や組織の予防策に役立ちます。人材育成においても、健康的な職場環境を整えるための知識や対応力を強化できるため、研修企画や従業員支援の質を高める効果があります。

産業カウンセラー

産業カウンセラー資格は、日本産業カウンセラー協会が認定するもので、職場における心理的支援やキャリア支援を専門とします。傾聴力やカウンセリングスキルを体系的に習得でき、従業員が安心して相談できる環境をつくる上で有効です。人材育成の場では、受講者一人ひとりの不安や悩みを丁寧に受け止め、成長をサポートする力が養われます。

衛生管理者

労働安全衛生法に基づき選任が義務付けられている衛生管理者は、従業員の健康管理や労働環境の改善を担います。資格を持つことで、健康面に配慮した研修環境や業務設計が可能となり、組織全体の安全文化を醸成できます。人材育成の担当者が資格を有していることで、安心して学べる環境を整えることができる点が強みです。

人事総務検定

人事総務検定は、採用、労務、教育など幅広い人事総務領域の知識を確認できる資格です。人材育成においては研修運営に必要な労務管理や法務知識を習得できるため、教育担当者としての信頼性を高めます。特に多様な人材が働く現場では、正しい法令知識と教育スキルを兼ね備えることが効果的な人材育成に直結します。

ビジネスキャリア検定

ビジネスキャリア検定は、事務・営業・人事など職種ごとに必要な実務能力を測定する試験です。業務の体系的な理解と実務スキルの裏付けを証明できるため、人材育成の担当者が資格を持つことで、現場に即した教育設計が可能になります。また、対象職種が多岐にわたるため、幅広い部署での研修に役立てることができます。

コーチング資格

コーチング資格は、指導者が部下や受講者の自発性を引き出すスキルを体系的に学べる資格です。プロフェッショナルコーチから基礎的な資格まで段階があり、学科試験や実技試験でスキルが認定されます。人材育成担当者が取得することで、個々の成長を支援するための質問力や傾聴力が磨かれ、指導対象者の主体性を高める研修を実施できるようになります。

▶︎参考:日本コーチ連盟 コーチング資格

公認モチベーション・マネジャー資格

東京未来大学とリンクアンドモチベーションが共同開発した資格で、モチベーションを高める理論と実践を学べます。管理職や教育担当者が取得することで、部下や受講者の意欲を引き出す力が強化され、組織全体の活力向上につながります。特にチームビルディングやリーダー育成研修での効果が大きく、働きがいを高める人材育成施策に直結します。

▶︎参考:公認モチベーション・マネジャー資格

ビジネスマネジャー検定試験

東京商工会議所が主催する検定で、管理職に求められる基礎知識を網羅的に学べます。マネジメントの基盤を習得できるため、新任管理職や将来の管理職候補の研修に最適です。試験はIBT方式で実施され、学習効果を客観的に確認できる点も特徴です。人材育成担当者が資格を取得することで、マネジメント研修の設計に実務的な知識を反映できます。

▶︎参考:ビジネスマネジャー検定試験

社会保険労務士

国家資格である社会保険労務士は、労務管理や社会保険制度に関する専門知識を活かして人材育成に寄与できます。法令遵守を前提とした教育企画や、適切な労務管理の指導が可能になるため、組織としての信頼性を高められます。特に労働法関連の教育や管理職研修を行う際に、専門的な知識を提供できる強みがあります。

▶︎参考:社会保険労務士試験オフィシャルサイト

プロティアンキャリア検定

変化の激しい時代に対応するためのキャリア理論を学べる資格です。ボストン大学教授ダグラス・ホールが提唱した「プロティアン・キャリア理論」を基盤に、キャリアの柔軟な形成を支援します。オンラインで受講可能で、1日で理論と実践を学べる点も特徴です。人材育成に活かすことで、従業員の自律的なキャリア形成を支援でき、組織全体の成長を後押しします。

▶︎参考:プロティアンキャリア検定

中小企業診断士

国家資格である中小企業診断士は、経営課題の分析や改善提案を行うコンサルタント資格です。人材育成担当者が取得することで、教育施策を経営戦略と連動させる力を身につけられます。組織課題の把握から研修企画まで一貫して支援できるため、経営層に信頼される教育担当者となれる点が大きなメリットです。

▶︎参考:中小企業診断士

03資格以外で人材育成に求められるスキル

資格以外で人材育成に求められるスキルは、以下の通りです。

- 1:フィードバック

- 2:ティーチング

- 3:コミュニケーション能力

- 4:目標設定・目標管理

- 5:論理的思考力

資格取得は人材育成担当者にとって有効ですが、それだけでは十分とは言えません。実際の現場で教育効果を高めるには、日常業務や研修に直結するスキルも重要です。ここでは、人材育成において資格以外で求められる代表的なスキルを紹介します。

1:フィードバック

人材育成では、成長を促すために的確なフィードバックが欠かせません。適切なタイミングでポジティブな評価と改善点を伝えることで、受講者のモチベーションを高めつつ行動改善を導けます。特に注意すべき点は「具体的で行動に移しやすい内容にする」ことです。感情的な指摘ではなく、事実に基づいた指摘を行うことで、本人が納得しやすくなり、結果としてスキル習得のスピードも向上します。

2:ティーチング

ティーチングは知識やスキルを正しく伝える基本的な教育手法です。新入社員や若手社員など経験が浅い人材にとって、基礎的な知識を学ぶ段階では特に重要になります。担当者は、専門用語をかみ砕いて説明したり、実務の流れに沿った具体例を交えるなど、理解しやすい伝え方を工夫する必要があります。さらに、受講者の理解度に応じて教え方を柔軟に変えることも求められ、教育力の差が成果に直結します。

3:コミュニケーション能力

円滑な人材育成には、相互理解を深めるコミュニケーション能力が必須です。受講者の意見を傾聴し、適切に応答することで信頼関係が築かれ、学びの効果が高まります。加えて、情報を分かりやすく伝える力も重要です。複雑な内容でも相手の立場に合わせて整理して伝えられるかどうかが、教育成果を左右します。コミュニケーション能力は、指導現場だけでなく組織全体の雰囲気改善にも貢献します。

4:目標設定・目標管理

人材育成では、成長を可視化するための目標設定と管理スキルが求められます。担当者は受講者と共に達成可能で具体的な目標を設定し、その進捗を定期的に確認する必要があります。SMARTの法則(具体性・測定可能性・達成可能性・関連性・期限設定)を活用することで、効果的な目標設計が可能になります。適切な目標管理により、本人の成長意欲を維持しながら、組織全体の育成計画もスムーズに進められます。

5:論理的思考力

論理的思考力は、教育内容を整理し、分かりやすく伝えるために必要不可欠です。情報を因果関係や優先度に基づいて整理できることで、複雑な課題も段階的に解決できるようになります。人材育成においては、問題解決の方法を体系的に伝えることができるため、受講者の実務への応用力も高まります。さらに、論理的に説明する姿勢は教育担当者への信頼を高め、学習意欲を引き出す要因にもなります。

04人材育成を成功させるためのポイント

人材育成は知識伝達だけで完結しません。仕組み設計や文化づくりまで含めて、理論と実務をつなぐ視点が必要です。担当者は目標・制度・風土を整え、学習の再現性と継続性を高めます。ここでは現場で実装しやすい5つのポイントを整理します。各ポイントは研修設計やOJT運用に直結し、若手の自律的な成長を後押しします。

人材育成を成功させるためのポイントは、以下の通りです。

- 1:正しい人材育成の知識を習得する

- 2:目標設定にこだわる

- 3:自発性を育む

- 4:人材育成に関わる制度を整える

- 5:組織風土・文化から変えていく

1:正しい人材育成の知識を習得する

効果的な人材育成には、教育理論と育成手法の正確な理解が欠かせません。経験に依存すると属人化し、成果の再現性が下がります。インストラクショナルデザインや成人学習理論、評価設計を基礎に、目的→設計→実施→評価のサイクルを回します。外部講座や資格で知見を更新し、ガイドラインや教材を標準化すると、担当者が変わっても品質を保てます。現場の成功・失敗事例をナレッジとして蓄積し、改善に活かします。

2:目標設定にこだわる

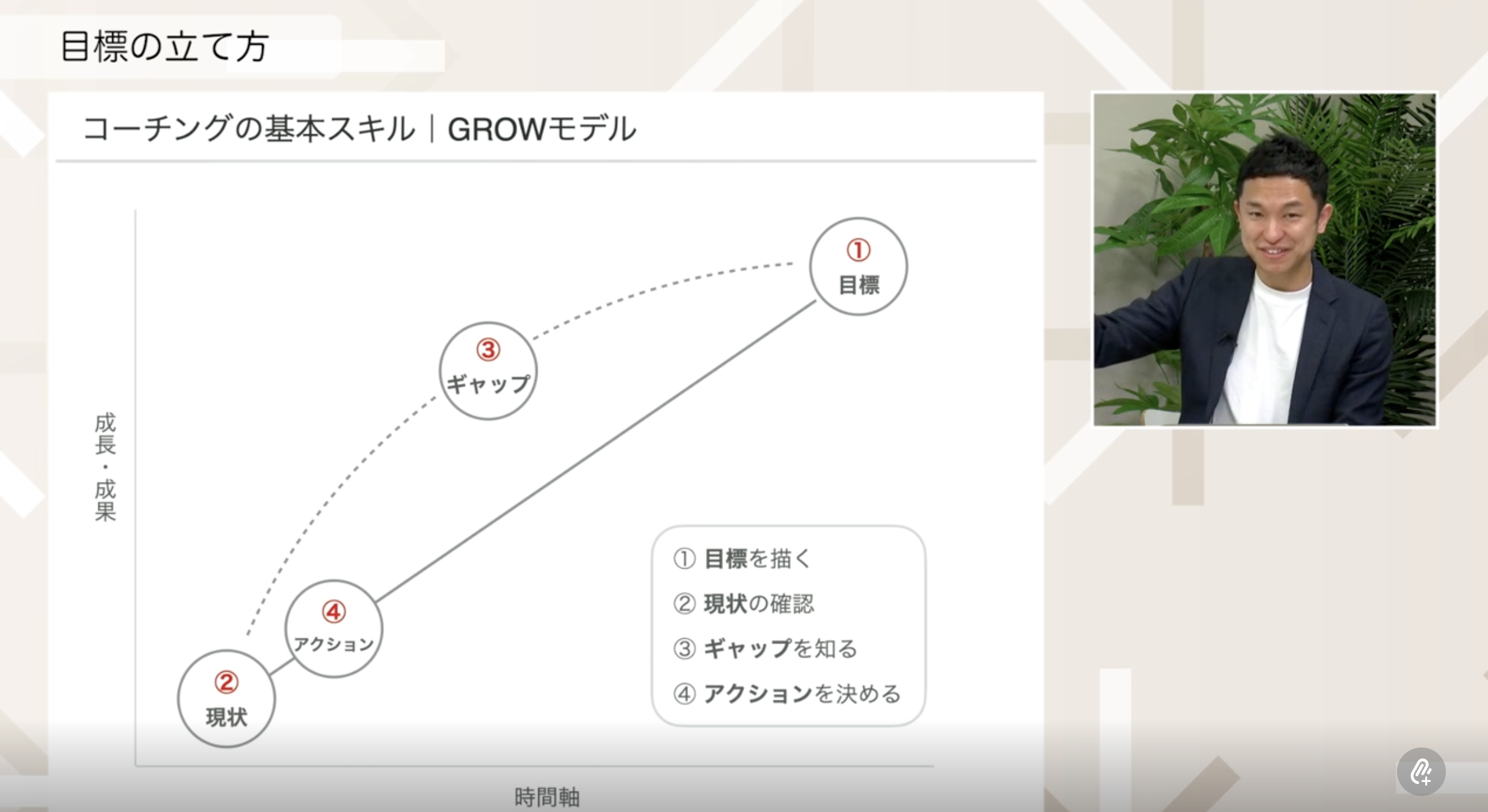

目標設定は成長の方向性を定めるのに重要なプロセスです。曖昧な状態では、担当者も本人も優先順位を判断できず学びが散漫になりがちです。GROWモデル(G=Goal、R=Reality、O=Options、W=Will)を用いると、抽象的な願望を現実的な行動へ落とし込めます。たとえば「リーダーになりたい」を掲げたら、現状の強み・課題を洗い出し、選択肢を幅広く列挙したうえで、いつ・どこで・何を・どのように行うかを決めます。測定可能性や期限を付し、進捗レビューを定例化すると実現性が高まります。単なる希望で終わらせず、具体的かつ現実的な計画に変換することが育成効果を最大化します。

▶︎参考:コーチング 目標設定のための4ステップ

3:自発性を育む

自発性とは、外的報酬ではなく内発的動機に基づいて自ら行動する姿勢です。自己決定理論の「自律性・有能感・関係性」を満たす設計が有効です。裁量のある課題を段階設定し、スモールステップで成功体験を積ませます。傾聴と質問で気づきを促し、選択肢は提示しても押し付けません。OJTとOff-JTを併走させ、必要な知識を先に与えてから任せると、やらされ感が薄れ前向きな学びが続きます。継続的な1on1やピアラーニングで関係性を強化し、挑戦を称える雰囲気をつくります。

▶︎参考:新入社員の「自発性」を育むOJTの方法

4:人材育成に関わる制度を整える

育成を一過性にしないため、制度として仕組み化します。研修体系・評価・キャリア支援を連動させ、学びが昇格・配置・報酬に結び付く動線を明確にします。育成要件をコンピテンシーで定義し、レベル別のカリキュラムと評価指標を整備します。学習時間の確保、受講補助、ナレッジ共有の仕組みを制度化すると属人化を抑え継続運用しやすくなります。学習データで効果測定を行い、改善を定例化します。

5:組織風土・文化から変えていく

挑戦と学習を称える文化が根付くと、制度の効果は最大化します。失敗から学ぶ姿勢を可視化し、上司が学び続けるロールモデルを示します。定例の1on1やフィードバックを習慣化し、心理的安全性を高めます。社内勉強会やLT会を継続開催して知の循環を生みます。育成を個人任せにせず、経営メッセージと合わせて「組織の約束」として宣言し、全社で取り組みます。

054,000社以上の人材育成を支援|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材育成に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

06まとめ

本記事では、人材育成に関連する資格の種類や取得のメリット、資格以外で求められるスキル、さらに育成を成功させるためのポイントについて解説しました。人材育成は企業成長の基盤であり、正しい知識と制度設計、そして組織文化づくりが欠かせません。資格は育成担当者の専門性を高める有効な手段であり、同時にフィードバックやコミュニケーションといった実践的スキルも重要です。制度と文化を組み合わせて継続的に改善していくことで、人材は自発的に成長し、組織全体の力となります。今回ご紹介した内容を参考に、自社の育成施策を点検・強化してみてください。