センターオブエクセレンス(CoE)とは?設置するメリットや役割について解説する

センターオブエクセレンス(CoE)とは、どのような組織なのでしょうか。本記事では、センターオブエクセレンス(CoE)について、設置するメリットや組織の役割について解説していきます。センターオブエクセレンス(CoE)についての理解を深め、自社への仕組み導入を検討していきましょう。

- 01.CoE(センターオブエクセレンス)とは?

- 02.CoEの役割とは

- 03.CoEのメリット

- 04.CoEのデメリット

- 05.CoEを設置するためのポイントとは

- 06.領域別にみたCoE

- 07.CoEの導入事例

- 08.まとめ

01CoE(センターオブエクセレンス)とは?

「CoE」とは、目的・目標を達成するために組織(社内)に散らばる優秀な人材・ノウハウ・設備などの経営リソースを横断的組織として1カ所に集約することを指します。これにより、組織内の事業や問題解決の効率化・スピードアップを図ることを実現します。CoEはもともと、1940~50年代に米国カリフォルニア州のスタンフォード大学で、優秀な卒業生が東海岸へ流出するのを防ぐために始まりました。

DX時代の企業経営にCoEが必要な理由

昨今の経営環境は、ビジネスの複雑化、高度化、不確実性がますます進展し、変化が早く、その変化の度合いも激しくなっています。ここ数年では、デジタル化がより進み進展し、DX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)の重要性が問われています。DXには経営データの活用が欠かせません。縦割り型組織では「サイロ化」によりデータの連携を取りづらい問題が生じています。これらの課題に対応する方法として、効果を発揮するのが全社の優れた人材やノウハウ・設備などを1カ所に集め、全社横断型で業務を推進できるCoEです。

戦略人事におけるCoEとは

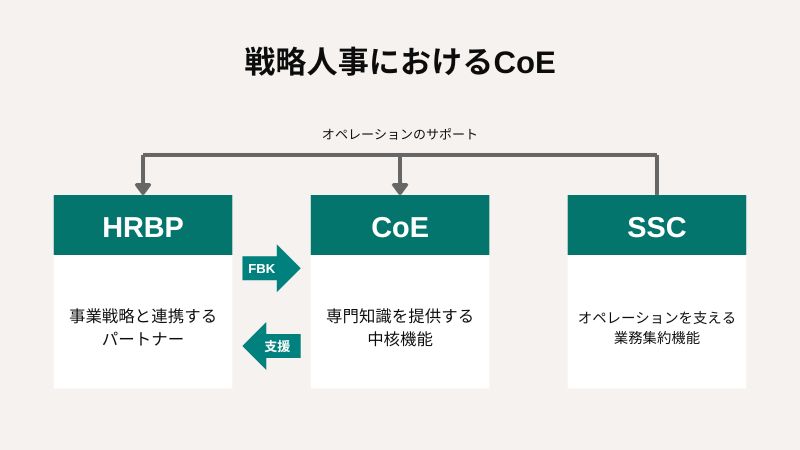

CoEは、組織の人事業務の最適化と革新を推進する専門チームです。主な役割は、組織の人材戦略を策定し、長期的な人材育成と組織力の強化を図ることです。また、従業員のスキルアップとキャリア成長を支援する研修プログラムやキャリアパスの提供を行います。さらに、適切な評価制度やフィードバックシステムを導入し、従業員のパフォーマンスを最大化します。加えて、労働法や企業ポリシーの遵守を徹底し、リスク管理を行うことも目的としています。

戦略人事において、HRBP(Human Resources Business Partner)・SSC(Shared Service Center)といった分野も存在します。HRBP(Human Resources Business Partner)は、事業部門に密着して業務を支援し、人材戦略を事業戦略に統合する役割を担います。HRBPは部門のニーズに合わせた具体的な人事施策を実行します。一方で、SSC(Shared Service Center)は、日常的な人事業務(給与計算、福利厚生管理など)を集約し、効率的に処理する部門です。

CoEが専門知識を提供し、HRBPがそれを現場に適用し、SSCがオペレーショナルな面を支えるという役割分担がなされ、全体として戦略人事を推進します。このようなモデルは、ピラーモデルと呼ばれ、3つの機能が適切に連携することで、企業の人事業務は単なる管理業務ではなく、経営戦略を支える重要な機能となるのです。

▼HRBPについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】HRビジネスパートナー(HRBP)とは?戦略人事についてわかりやすく解説

02CoEの役割とは

次に、CoEの役割について解説していきましょう。CoEは、役割の重要性に着目されており、その役割は7つに分類されています。どのような役割で分類されているかについてを理解し、CoEの理解を深め自社内への展開のヒントにしていきましょう。

社内知識の収集・整理

社内の情報を部門や社員しか保有していない場合があります。経営戦略の立案を図るには、情報を経営層に集約し、正しい判断をする必要があります。情報を網羅的に収集するためには、経営者から各部署や社員に対してどのような情報が必要かを伝えなくてはいけません。そのためにも、各部署の横断的な情報共有の機会を増やしたり、企業の価値観や戦略を共有しておくといいでしょう。

企画立案

CoEは、企業経営の発展につながる企画を立案する役割があります。例えば「組織機構の変革」「事業所の統廃合」「分社化や子会社化」などの組織構造に関すること。「販売網や営業力の強化」「関連企業や協力企業との関係強化」「海外への展開」「新製品や新サービスの展開」「新技術や設備の導入」などの営業の側面での企画についてなどです。CoEは、全社に関わる企画を立案していくことで、情報の収集、共有化も促進していきます。

フィードバック

CoEは、各部門に必要な情報をフィードバックして、業務改善、効率化やモチベーションアップなどをはかります。このフィードバックを通して、必要な情報を共有したり、よりよい提案に結びつける動きを実施するだけでゃなく、内発的動機を高めるためのモチベーション向上を実施していきます。内発的動機からくるモチベーションアップの効果は長く、その効果も高いとされています。フィードバックについては、できるだけモチベーションを高く維持できる方法で行う必要があり、そうすることで、業務改善や効率化に対する意欲が高まるとされています。

業務プロセスの構築

CoEは企業戦略を達成するために、企業全体の業務改善を手掛ける役割も担います。横断的に各部門を見て、「マニュアルの整備」「不要な業務や分担の見直し」「業務の見える化」などを行っていきます。時には、システム化を伴う業務プロセスの構築についても担当します。また、部門間の連携についての効率化や改善もCoEの役割です。横断的に見ることにより、自社内でのマニュアル化などを含む業務工程の標準化が実施されます。標準化が促進されると、顧客へ提供するサービス品質が統一化され、より安全に顧客への提供をし続ける環境を構築することにもつながるでしょう。

社内イノベーションの促進

現在は、特定の分野の深い基礎知識を持ちながら、他の分野にも幅広い知識を身に付けた横断型人材が求められます。現在では、横断型人材による部門の壁を越えた改革が期待される声も少なくありません。こうした横断型人材を社内で育成するには、ひとつの業務に深く関わったのち、ジョブローテーションでほか部署を経験させることで、より広い業務知識を習得させていきます。その他にも、新規プロジェクトへの積極的な参加を促し、他部署との交流や業務知識の蓄積を行うことで、社内でのイノベーションを促進することにつながります。

ガバナンスの向上

CoEは企業全体の人事戦略における標準化と一貫性を保つために、ガバナンスの枠組みを確立し、その遵守を監督します。これにより、各部門や地域での人事施策が企業全体の目標と調和し、法令順守や倫理基準の維持が保証されます。ガバナンスの向上は、組織全体の信頼性や透明性を高める役割を果たします。

CoE構築の手引書の作成

CoEはその専門性を活かして、各部門が効果的に人事施策を実行できるように、標準化されたプロセスやベストプラクティスをまとめた手引書を作成します。この手引書は、CoEが築いた知見を他の部門が活用できるようにし、組織全体でのスキルや知識の共有を促進します。手引書の存在により、各部門は一貫性を持った施策を実行しやすくなり、全体の戦略的目標達成に貢献します。

03CoEのメリット

次に、CoEを促進することでのメリットについて、解説していきます。CoEの概念を取り入れることで、企業におけるメリットとは、どのようなものなのでしょうか。CoEにおけるメリットを理解し、自社における導入の参考にしていきましょう。どの部分に最もメリットを感じるかは企業それぞれにより異なりますが、複合的なメリットが生じると考えていく必要があります。

社内の連携強化

CoEの導入に伴い、業務連携のあり方についての整理を行います。こうすることで、無駄な連携を省き、より強固にしたい連携の精査につながります。こうすることで、今まではできなかった部門間の連携を強化することが可能となるでしょう。連携の見直しに際しては、無駄な工程を除く業務整理を行うことで、業務負荷軽減にも期待できます。こうした相乗効果をもたらすのがCoE導入です。

情報共有の促進

社内の連携強化と同時に情報の共有化についての見直しも推進されます。連携すべき情報とそうでない情報の整理や連携方法の見直しなどを行うことで、有効かつ円滑な情報連携が可能となるでしょう。情報共有が促進されることで、社内の活性化やコミュニケーション力の向上が起き、企業経営にとって大きなメリットを生んでいきます。

課題解決力の向上

横断指摘なCoEにより課題解決を必要とする場合は、知識を集中させ取り組むことが可能です。こうすることで、早期にかだい解決を行うことができると同時に、より効果的な対策を講じることが可能となります。従来であれば、自部門だけのノウハウで解決を行ったところをCoEによる知識集約により、課題解決のスピードや質が改善されるでしょう。

04CoEのデメリット

CoEのメリットについて解説しましたが、当然ながらデメリットも存在します。主なデメリットとして、次の2つが挙げられます。

- ・特定の社員に大きな負担がかかる

- ・機能不全の場合に横断的に動きづらくなる

ここではそれぞれについて解説していきます。

特定の社員に大きな負担がかかる

oEは、専門知識とスキルを持つ社員に大きな責任と期待がかかるため、特定の社員に過度な負担が集中する可能性があります。これらの社員は、高度な専門性を持つため、組織全体のプロジェクトや問題解決に頻繁に関与することが求められます。その結果、業務量が増え、長時間労働やストレスの増加につながることがあります。さらに、特定の社員に依存することで、その社員が欠勤した場合や離職した場合に大きなリスクが生じます。

機能不全の場合に横断的に動きづらくなる

CoEが機能不全に陥ると、組織全体に悪影響を及ぼすリスクがあります。CoEは組織横断的に機能するため、その役割が果たせなくなると、他部門との連携や情報共有が滞りやすくなります。特に、重要なプロジェクトや変革プロセスにおいて、CoEのサポートが不可欠な場合、機能不全は進行の遅延や品質の低下を招く可能性があります。また、CoEが中央集権的な構造を持つ場合、迅速な対応や柔軟な調整を妨げ、組織全体の効率性を損なうことがあります。

05CoEを設置するためのポイントとは

最後に、CoE組織を育成するポイントについて解説していきます。CoEを育成するためには、どのようなポイントをおさえておくべきでしょうか。CoEを設置することで、散らばる優秀な人材・ノウハウ・設備などの経営リソースを横断的組織として1カ所に集約することになります。この組織を運営する人材を育成することは、CoEの設置を成功させるだけではなく、企業経営にも大きな期待を持つことが可能になります。

組織における理想の人材像の定義

まず行うのが、組織における理想の人物像を定義することです。この定義は、CoEを含む全部署(組織)の人物像となります。CoEに期待すること、各部門で行うことは別です。そのため、それぞれに必要となる人物像は異なります。組織における理想の人物像を定義した後に、まずは現状とのギャップを整理していきましょう。組織単位で不足しているスキルや人物像を把握することで、教育方針を策定し不足しているスキルを補完していきます。理想の人物像を定義する際には、あるべきスキルと、なくてはならないスキル、あると良いスキルなどのように段階によるスキルの定義と人物像の定義が必要です。なくてはならないスキルが不足している場合には、教育を急務で行うなど優先順位付けを行う準備を進めていきましょう。

キャリアマップの策定

続いて、スキルマップの策定を行います。理想の人物像と、あるべきスキルと、なくてはならないスキル、あると良いスキルを基にスキルマップを策定してましょう。どの部署で、どのようなスキルが必要であるのか、CoEと各部門では、別のスキルになる場合も多々ありますが、必要なスキルを全て洗い出しポジション別、階層別のマップとして整理を行います。その後、メンバーのスキルをスキルマップに当て込み現状とのギャップを埋める教育方針の策定を進めましょう。キャリアマップについては、定期的な見直しが必要です。人材育成が進み全体の底上げがあった場合や、理想の人物像に変化があった場合などには変更を行います。

教育方針の策定

最後に行うのが教育方針の策定です。作成したキャリアマップと、現在のスキルとのギャップをもとに教育方針の立案を実施します。不足しているスキルの中で、なくてはならないスキルがある場合には、最優先でスキル習得を行う必要があります。このように、理想像、スキルの種類、現状のスキルを精査し、スキルの習得を優先して進めましょう。CoEを設置する場合は、特に求められるスキルの範囲が広く、深くなるため長期的な計画を立案する必要があります。いつまでに、どのような形でスキル習得を行うかの計画も含めて教育方針を策定しますが、注意すべきことがあります。そもそも、必要としているスキル、人物像が非現実的になっていないかという点です。こうしたことがないように、人物像の定義から確認しておきましょう。

06領域別にみたCoE

CoEは、領域別に役割が異なります。ここでは、「医療」「製造」「金融」の3つの業界別におけるCoEの役割について、具体的に解説していきます。

医療におけるCoE

医療分野におけるCoEは、高度な専門知識と最先端の技術を活用し、特定の疾患や治療領域において卓越した医療を提供する組織や施設を指します。例えば、がん治療や心血管疾患の専門センターなどが該当し、専門医や研究者が集結し、質の高い医療を提供するとともに、治療法の研究・開発にも取り組みます。さらに、医療の標準化やベストプラクティスの確立にも貢献し、医療従事者の教育・研修の場としても機能するでしょう。AIやビッグデータ解析を活用した診断支援や個別化医療の推進など、技術革新による医療の質向上も重要な要素であるといえます。

製造業におけるCoE

製造業におけるCoEは、特定の技術や生産プロセスにおいて最先端の知識とノウハウを集約し、企業の競争力を高める役割を担う拠点です。例えば、スマートファクトリーの導入や品質管理の高度化、環境負荷の低減を目的とした持続可能な生産技術の開発などがその対象となります。特に、IoTやAIを活用したリアルタイムのデータ分析により、生産効率の向上や品質の最適化が可能となります。また、従業員のスキル向上を目的としたトレーニングセンターとしての機能も果たし、デジタル技術の導入やリーン生産方式の実践を支援します。このように、製造業のCoEは業界全体のイノベーションを牽引し、生産性向上と競争力強化に大きく貢献しています。

金融におけるCoE

金融業界のCoEは、リスク管理やデータ分析、金融テクノロジー(FinTech)などの分野において、高度な専門性を持つ組織やチームのことを指します。例えば、AIを活用した信用リスク評価や不正取引の検知、ロボアドバイザーによる資産運用などがその代表的な取り組みです。さらに、ブロックチェーン技術を活用した決済の効率化や、法規制対応のためのガバナンス強化も重要な役割を担っています。これにより、金融機関はデータに基づいた意思決定を行い、サービスの高度化を図ることができます。また、デジタルバンキングの発展や顧客体験の向上にも寄与し、業界の変化に迅速に適応するための重要な戦略拠点となっています。

07CoEの導入事例

日本企業でもCoEを設置して運用している企業は多数存在します。ここでは主な導入事例について解説します。

株式会社資生堂

資生堂は1872年に創業され、日本を代表する化粧品メーカーです。同社は、フレグランス、スキンケア、デジタル、メーキャップの4つの領域でCoEを設立し、これによりグローバル市場での競争力を強化しています。各CoEはパリ、東京、ニューヨークなどの主要都市に拠点を置き、各地域での専門知識を集約し、情報収集、戦略立案、商品開発をリードします。さらに、これらのCoEは地域本社と緊密に連携し、全世界でイノベーティブなマーケティング戦略を展開しています。このネットワーク体制により、資生堂は迅速かつ効率的に市場ニーズに対応し、ブランドの成長を促進しています。また、各CoEはその専門領域における最先端の研究と技術を活用し、革新的な製品やサービスの開発を推進しています。

株式会社NTTデータ

NTTデータは2020年6月に、デジタル技術の専門知識を集約し、技術者を育成するために、IoT、Intelligent Automation、Software Engineering Automationの3つの新しいCoEを設立しました。これらのCoEは、グローバルに広がるネットワークを活用し、技術支援、トレーニング、アセット提供を行います。これにより、NTTデータはグローバルデジタル戦略を推進し、デジタルトランスフォーメーションの支援と市場競争力の強化を目指しています。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

08まとめ

本記事はCoEをテーマに概要から人材育成における実施ポイントについて解説しています。CoEの概念を取り込むことで、企業のさまざまな所に変革が起きます。この変革を通して、企業のあり方や業務の進め方に変化が起き企業の成長や品質向上に結びついていきます。変化の大きい時代だからこそ、ノウハウを蓄積しつつも効率よい業務を行うための体制作りを実施してください。そのためには、自社におけるCoE対応を推進してみてはいかがでしょうか。

▼【無料】他責型組織からの脱却〜対話と合意形成でつくる自律型組織開発〜|ウェビナー見逃し配信中

組織開発の全体像から実践できる具体的な方法まで、体系的な組織開発の全貌をテーマにしたウェビナーのアーカイブです。テレワークの拡大も進む中、組織に広がる「他責のムード」に悩まされる人事責任者は多いのではないでしょうか。組織開発のフレームワークを活用して、組織の中で必要な「対話と合意形成」を生み出すことで、他責型組織から自律型組織への変革を実現する方法についてお話します。

-

登壇者:小金 蔵人 様株式会社ZOZO 技術本部 技術戦略部 組織開発ブロック ブロック長 / 組織開発アドバイザー STANDBY 代表

1998年に大学卒業後、味の素株式会社に入社し、営業マーケティングに従事。2006年にヤフー株式会社へ転職し、新規ビジネス開発・サービス企画のリリースを経験するかたわらで各種組織活性プロジェクトを推進。2016年に希望して人事部門に異動後、全社の人材開発・組織開発を担当。1on1ミーティングをはじめとしたピープルマネジメントツールの推進や管理職のマネジメント支援と並行して、現場の組織課題解決をサポート。2019年に個人での組織開発アドバイザリー事業と組織開発エバンジェリストとしての情報発信を開始。2020年に株式会社ZOZOテクノロジーズ(現・株式会社ZOZO)へ転職し、現在は全社およびクリエイター部門の人事企画・人材開発・組織開発に携わっている。