キャリア自律とは?求められている背景やメリットと課題について解説

キャリア自律とは、企業ではなく個人が自分のキャリアに興味を持ち、自立的にキャリア開発を行っていくことを指します。本記事ではキャリア自律の背景やメリット、課題、促進方法について紹介します。導入を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

- 01.キャリア自律とは

- 02.キャリア自律が注目される背景とは

- 03.キャリア自律で得られるメリットとは

- 04.キャリア自律支援の課題とは

- 05.キャリア自律を促進する方法

- 06.キャリア自律の推進に取り組んでいる企業事例

- 07.キャリア研修|Schoo for Business

- 08.まとめ

01キャリア自律とは

キャリア自律とは、個人が自身のキャリアを自らの意思で主体的に構築・選択することです。米国のキャリア・アクション・センターでは、「変化する環境において自らのキャリア構築と学習を主体的かつ継続的に取り組むこと」。一方、人材版伊藤レポートでは「キャリアを企業に委ねるのではなく、キャリアオーナーシッ プを持ち、自らの主体的な意思で働く企業を選択すること」と定義されています。

自律と自立の違い

広辞苑では自律と自立を、以下のように定義しています。

自立:他の援助や支配を受けず、自分の力で判断したり身を立てたりすること。ひとりだち。

そして、慶應義塾大学名誉教授の花田光世氏は、これらの言葉を「個人」と結びつけたとき、次のような違いが生じるとしています。

● 自立の状態にある個人:自分の意見や主張を持っていて、自ら行動できる状態

▶︎参考:キャリア自律を考える:日本におけるキャリア自律の展開

このように近しい意味を持つ自律と自立ですが、ビジネスの場において自律型人材・キャリア自律のように「自律」という表現が使われている背景には、他者を尊重するという要素が自律には含まれているからだと思われます。

▼自律について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】自律とは?類似用語の違いと人材育成の方法について解説する

02キャリア自律が注目される背景とは

HR総研が公表している「人的資本価値の最大化に向けたキャリア自律の課題」に関するアンケートの調査結果によると、従業員1,001以上の大企業の半数以上はキャリア自律の支援を行っています。また、中小企業においても半数に届かないものの、一部の企業で従業員のキャリア自律の支援が行われています。 キャリア自律が注目される背景にはいくつかの理由があります。企業側からみるとジョブ型採用が増加している点や自発的に成長する人材を確保したいという思惑があります。また、従業員側からみても、ライフスタイルに合わせて働くことを求める傾向が強くなっているといった理由が挙げられます。ここでは企業側と従業員側の2つの側面から背景を解説します。

▶︎参考:HR総研:「人的資本価値の最大化に向けたキャリア自律の課題」に関するアンケート

企業側の背景

企業側の背景としては、雇用制度の変化や人材確保の面が挙げられますので、具体的に解説します。

日本型雇用制度が大きく見直されているため

以前は、終身雇用や新卒一括採用、年功序列の制度が確立しており、一度就職すると定年まで働いて、キャリア形成を行うことができました。しかし、グローバル化の影響やジョブ型雇用が増えたことで、企業側は就職で人材を取得できたとしても、定年まで働いてもらえる保証はなくなってきました。 そのため、企業主導でキャリア形成を行うことができなくなり、個人でのキャリア自律を促すように変わってきたのです。

自発的に成長する人材の確保が求められているため

企業側は自発的に成長する人材を求めています。企業側が指示をしなければ何も行動できない従業員では、労働力を得ることはできても、企業の成長という分野では期待できません。 変化の激しい社会を生き抜くためには、みずから考えて行動をし、企業の成長に貢献できる人材を求めているのです。

従業員側の背景

従業員側の背景としては、転職などを見据えたキャリアの面や組織に依存しない働き方の実現などが上げられます。ここでは3つの背景について解説します。

高待遇を求めて昇進したり転職したりするため

従業員側からみた、キャリア自律の背景について解説します。今や働き方はさまざまな選択肢があり、以前のように同じ企業で定年まで働くのではなく、転職や独立を考える人も少なくありません。 経済情勢や企業の変化によって、自身の収入や待遇は大きく変わります。従業員みずからがキャリア形成を行っていれば、他の企業に転職するなどして、好待遇を受けられるかもしれません。

フレキシブルに働くためのスキルを身につけるため

昨今、自分のライフスタイルに合わせてフレキシブルに働く人が増えてきています。以前は、企業のために働くことを意識したスタイルでしたが、自分の人生を豊かにすることを重視し、スキルの習得を目指す人が増えています。 専門的なスキルを持っていると、働き方の選択肢が増え、フレキシブルな働き方を実現しやすくなります。

組織に依存せずに自己実現するため

組織に依存せず自己実現を目指すために、キャリア自律を重視している部分もあります。スキルや経験が乏しいと、企業への依存度が高まり自分の働き方のスタイルを確立できません。 一方で、スキル習得ができていると、企業に頼らなくても、フリーランスや起業などで自分の働き方を追い求めることができます。企業に依存した働き方を避けるためにも、キャリア自律が注目されています。

03キャリア自律で得られるメリットとは

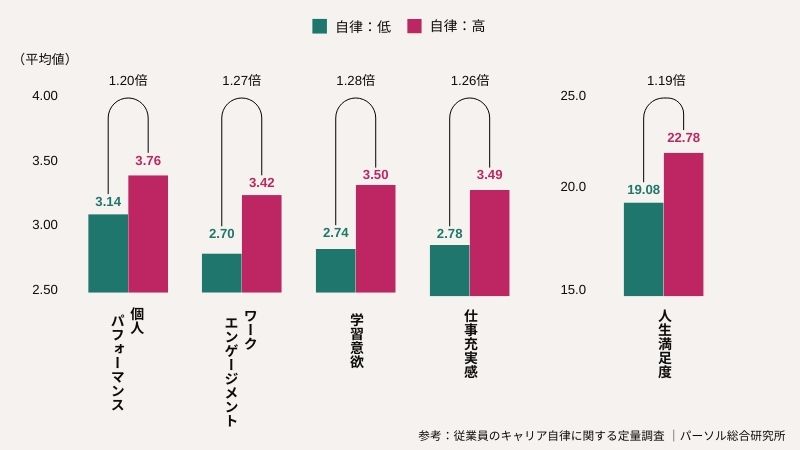

パーソル総合研究所が実施した従業員のキャリア自律に関する定量調査では、5つの指標において、効果が見られることが分かりました。本章ではそれぞれのメリットについて具体的に解説します。

▶︎参考:従業員のキャリア自律に関する定量調査 |パーソル総合研究所

個人パフォーマンスの向上

キャリア自律を高めることで、自分の目標や能力に基づいて働き方を選択できるため、業務への集中力や効率が向上します。主体的に取り組む姿勢は、スキルの向上や成果の向上に直結し、個人のパフォーマンスを引き上げることにつながります。

ワークエンゲージメントの向上

ワークエンゲージメントとは「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」 (熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の3つが揃った状態を指します。キャリア自律を意識することで、自分の働き方や目標が明確になり、仕事に対するモチベーションが向上します。特に、自らの意思で業務に取り組む場合、職務への没入感ややりがいを感じやすくなり、ワークエンゲージメントが高まります。

学習意欲の向上

キャリア自律は、学びに対する自発的な姿勢を促進します。自分の成長に必要なスキルや知識を見極め、それを積極的に習得する意欲が高まります。新しい知識を身につけることで環境の変化に柔軟に対応でき、スキルアップが長期的なキャリアの成功に繋がります。このように、自律的な学習姿勢は、個人の競争力を強化するうえでも重要です。

仕事充実感の向上

キャリア自律を高めることで、仕事を単なる義務として捉えるのではなく、自分の価値観や目標に沿った活動として取り組むことができます。この結果、仕事における達成感や充実感が向上し、日々の業務がより意義深く感じられるようになります。また、主体性を持って取り組むことで、自分の働きが職場や社会にどのような影響を与えているかを実感しやすくなります。

人生満足度の向上

キャリア自律によって、自分の価値観やライフプランに合った働き方を選択できるようになるため、仕事とプライベートのバランスが整いやすくなります。これにより、職場だけでなく家庭や個人の時間にも充実感を得られるようになり、全体としての人生の満足度が高まります。自分の意思でキャリアを築くことで、幸福感や人生の意義を感じる機会も増加します。

04キャリア自律支援の課題とは

キャリア自律支援を行うことで従業員の能力向上やスキル習得に期待を持てますが、一方で、キャリア自律支援には課題もあります。ここからは、どのような課題があるのかひとつずつ解説しますので、ぜひ参考にしてください。

従業員が社外での交流を通して転職してしまう

ひとつ目に考えられる課題は、従業員が転職してしまうリスクです。従業員がスキルアップや経験を積むために資格を習得するなど、外部と交流を持つようになると、他の企業でも働ける自信がつくため、仕事の選択肢を広げることにつながります。 そのため、従業員がキャリア自律で優秀な能力を持った人材となると、さらに評価してもらえる企業に転職する確率が高くなります。スキルが向上して、優秀な人材になると、他の企業からヘッドハンティングされるかもしれないことを念頭においておく必要があります。

従業員一人ひとりにキャリア自律意識が浸透しない

従業員すべてにキャリア意識が浸透しない点も課題です。企業が専門性のある人材へのステップアップを願っても、すべての従業員が主体的に動くとは限りません。 従業員によっては、出世に興味はなく、ただ淡々と職務を遂行し、収入を得るだけで満足する人もいるからです。また、会社の運営次第では従業員に考えさせる機会がなく、キャリア自律を意識させる動機が弱いこともあります。 そのため、組織全体が個々人に対する期待や役割を明確にしてプロセスを組むことが重要です。

上司がキャリア自律や必要性についての理解不足

上司がキャリア自律支援に対して理解をしていないため、部下は思うように行動できないおそれもあります。上司がキャリア自律を重視せず、現在抱えている業務において、成果を出すことを重視しているケースがあります。 通常業務での成果も重要ですが、日々の業務に追われていると、スキルアップをする時間も機会も持てず、キャリア形成を行えません。上司が長期的なキャリアを考えなくては、部下である従業員のキャリア自律支援は難しくなるため、企業全体でキャリア自立の必用性についての情報共有が重要です。

05キャリア自律を促進する方法

キャリア自律を効果的に促進させるためには、あらかじめその方法について理解しておく必要があります。キャリア自律の促進方法を知っておくことで、従業員はキャリア自律によるスキルアップの重要性を認識しやすくなります。方法は以下の通りです。

社員それぞれのWillを大事にする

キャリア自律には、社員それぞれのWillが大事です。誰々のようなビジネスパーソンになりたい・こういう仕事をしたいという仕事に関係することだけがWillではありません。子供との時間を一番大事にしたい・プライベートの時間を充実させたいのようなWillもあって然るべきです。社員それぞれのWillを尊重しながら、会社としての成長を管理職と擦り合わせて、接合点を見つけることが求められます。

副業やボランティアなど外部との交流

キャリア自律を促進するためには、社内だけでなく社外との接点を増やし、多様な経験を積むことが有効です。副業やボランティア活動を通じて、新しいスキルを習得したり、異なる価値観を持つ人と交流したりすることで、視野が広がり、主体的なキャリア形成につながります。副業では、社内では得られない実践的な経験や専門スキルを磨くことができ、ボランティアでは社会課題への理解を深め、人脈を広げる機会となります。企業側も、従業員の成長を支援するために、副業の解禁や社外活動の奨励制度を導入することで、長期的なキャリア形成を支えることが可能です。外部との交流を積極的に行うことで、個人は柔軟な働き方を実現し、変化の激しい社会でも活躍できる力を養うことができます。

管理職の意識変革を行う

管理職が変わらなければ、現場の社員のキャリア自律は成功しません。そのため、部長・課長など全ての管理職を、部下のキャリア自律支援ができるように育成する必要があります。また、管理職自身がキャリア自律していないと、部下に対しての説得力がありません。自らの背中を見せるというのは古い考えかもしれませんが、管理職が率先してキャリア自律に対しての行動を取ったり、自ら学習していることを発信するなどの取り組みが必要となります。

▼意識改革について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】意識改革とは|組織・社員を変化させるために必要な4つのSTEP

自ら手を挙げる文化を作る

自ら手を挙げるという行為自体が、キャリア自律の促進には有効です。主体的に仕事をする人材を育てるには、まず自ら手を挙げられるような状態を作る必要があります。しかし、急には自ら手を挙げて仕事に前向きになる人材にはなりません。そのため、まずは公募制でオンライン学習のIDを付与したり、公募者のみに研修を実施したりのような手を挙げる環境を作りましょう。手を挙げることで得られる経験が積み重なることで、徐々に仕事に対しても手を挙げられるような人材を育成することができるはずです。

セルフキャリアドックを導入する

セルフキャリアドックとは、企業が人材育成ビジョンや方針に基づいて、キャリアコンサルティングとキャリア研修などを組み合わせて、従業員のキャリア支援を行い、従業員が主体的なキャリア形成を促進・支援する仕組みのことを指します。 キャリアに関する面談に加えて、キャリア研修を実施することで、キャリア自立の促進につながると考えられます。研修のなかで、キャリア自律を従業員が意識すると、目標設定を行い、具体的な将来像を描くことをサポートできます。

▼セルフキャリアドックについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】セルフキャリアドックとは?導入のメリットや手順、具体的な事例をご紹介

相談窓口を設置する

キャリアの相談窓口を設置するなど、キャリア自立の支援を行ってください。このような窓口があると、キャリア自律を推進していることを従業員に発信できるほか、アドバイスをもらえます。 体制が整っていると、従業員の考え方も変化していき、キャリア形成を真剣に考えることにつながります。

年代・属性に合わせたキャリア開発を行う

社員の年代や属性に応じたキャリア開発プログラムを提供することは、個々のニーズに合わせたサポートを実現します。例えば、新入社員には基礎的なスキルや業界知識を提供するプログラムを、中堅社員にはリーダーシップやマネジメントスキルを育成するプログラムを、シニア社員にはキャリアの最終段階での専門性や後進育成に焦点を当てたプログラムを提供することで、各年代や属性に合ったキャリアの成長を促進します。これにより、社員は自分のキャリアに対する明確なビジョンを持ちやすくなり、自律的にキャリアを管理する意欲が高まります。

学習機会を提供する

学習機会を提供することで、社員は必要なスキルや知識を継続的に習得することができます。企業がオンラインコース、セミナー、ワークショップなどを提供することで、社員は自分のキャリア目標に合わせた学習を行い、自律的にスキルを向上させることができます。主に次の2つのような機会を提供していきましょう。

リスキリングの推進

リスキリングとは、新しい業務や変化する市場環境に対応するために、新たなスキルを習得する取り組みを指します。企業がリスキリングを推進することで、従業員は時代に合ったスキルを身につけ、キャリアの選択肢を広げることを可能にします。具体的な施策として、社内研修やeラーニングの導入、資格取得支援、実践的なプロジェクトへの参加機会の提供などが挙げられるでしょう。企業側は、従業員が学び続ける環境を整え、学習意欲を高める仕組みを作ることが重要です。リスキリングの推進は、個人の市場価値を高めるだけでなく、企業の競争力向上にもつながるため、双方にとってメリットがあります。

▼リスキリングについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】リスキリングとは|リカレント教育との違いや推進するための具体策を解説

リカレント教育の推進

リカレント教育とは、学校卒業後も継続的に学び直し、知識やスキルを更新し続ける教育の仕組みです。従来の終身雇用が崩れつつある現代において、個人が主体的に学び直し、キャリアを形成することが求められています。リカレント教育の推進には、大学や専門機関と連携したプログラムの提供、社外の講座受講支援、学習休暇制度の導入などが効果的です。企業は、従業員のキャリア自律を促すために、長期的な視点で学習の機会を確保し、スキル向上を支援することが重要です。リカレント教育を通じて、個人はキャリアの選択肢を広げ、変化の激しい社会で活躍し続けることが可能になります。

▼リカレント教育について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】リカレント教育とは|リスキリングとの違いや課題について紹介

メンター制度や1on1の導入

メンター制度や1on1ミーティングは、社員のキャリア開発を支援するための重要なツールといえます。メンター制度では、経験豊富な社員が新しい社員やキャリアの転換期にある社員に対してアドバイスやサポートを提供します。1on1ミーティングでは、上司と部下が定期的に面談を行い、キャリアの目標設定や進捗の確認を行うことができます。これにより、社員は自分のキャリアの方向性や改善点を明確にし、より自律的にキャリアを築くためのフィードバックやサポートを受けることが可能です。

06キャリア自律の推進に取り組んでいる企業事例

この章では、キャリア自律の推進に取り組まれている企業事例を紹介いたします。

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループでは2000年代後半に2度の赤字決算を余儀なくされる程、経営が厳しい時期がありました。当時、事業戦略の見直しを迫られていましたが、経営陣が「事業戦略を転換するには、まずは企業文化を変革することが先決である」と考え、長い時間をかけて企業文化の変革に取り組まれたそうです。そして、その当時取り組み始めたのが「手挙げ文化の醸成」です。それまでは与える研修をしていましたが、学びの場への参加をすべて手挙げ制にしました。「学びたい!」「成長したい!」と意欲のある人にどんどん投資をして会社を成長させていきたい思いがあり、今では約80%の社員が手を挙げるまでになりました。

株式会社丸井グループ|スクーをきっかけとして自発的に学ぶ文化づくり

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパンは、社員に自分自身の課題、自組織の課題、自分自身と組織のありたい姿、三か年計画と、その実現に向けて阻害要因になりそうなメンタルモデルなどを分析して、1枚のシートにまとめてもらうという施策を実施しています。その後、職場でメンバーも巻き込みながら行動計画を具体化し、上司に合意を得てアクションまで実施します。内省的な振り返りを重視することでキャリア自律を促進している例の1つでしょう。

サントリーホールディングス株式会社

日本を代表する飲料メーカーのサントリーでは、2010年から「キャリアサポート室」を設立して、キャリアを考える機会づくりをするなど、様々な育成の仕組みづくりを行なっています。その一方で、会社がいろいろやってくれるので「取りに行かなくても学びが提供される」という空気感がなんとなくあることに危機感を抱き、自分の力で学びの機会を取りに行ったり、外部の人や情報に触れに行ったりする人が増えるような取り組みも実施しています。

サントリーホールディングス株式会社|録画と生放送授業の掛け合わせで学びの機会を拡大

株式会社しまむら

日本全国に衣料品チェーンストアを展開している、株式会社しまむらでは全国約2200店舗のうち、約7割の店舗の店長が、パート社員から正社員にキャリアアップしています。そのため、パート社員のライフステージに合わせたキャリア形成と能力向上を会社として支援しています。具体的には多様なコンテンツが揃っているSchoo for Businessの導入によって学習へのハードルを下げたり、「しまむら学習帳」という冊子を作成し今年の通信教育のポイントや思いを直接伝えることで、パート・社員問わず学びの支援を行っています。

シンフォニアテクノロジー株式会社

半導体やモーターなどを製造するシンフォニアテクノロジー株式会社では、中期経営計画の一環として「社員の自律を促し新しいことにチャレンジする人材を育成していく」という方針のもとにスキルアップや自己啓発の機会提供を実施しています。一人では学習ができない人に向けたオンライン集合学習会や積極的に学習を行った人を讃える表彰式など様々な取り組みを通して、学び(Schoo)を通じて社員自身が自律的なキャリア形成を支援しています。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07キャリア研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。キャリア研修や管理職研修だけでなく、自律学習のツールとしても活用できるため、キャリアオーナーシップの推進に注力する企業で多く導入されています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,0000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

08まとめ

キャリア自律を従業員に促すことで、従業員みずからが必要なスキル習得や経験を積むことで、モチベーションアップや優秀な人材の発掘につながるなどメリットがあります。企業側は、本記事で紹介した内容を参考に、キャリア自律の促進や支援策を多く講じてみてはいかがでしょうか。