組織社会化とは|プロセスや施策の具体例を紹介

組織社会化は、強い組織を作る上で必要不可欠な要素です。 組織社会化に取り組むことは、企業の課題であり、全体パフォーマンスの向上や、離職抑止に効果的だと言われています。 当記事では組織社会化について、なぜ必要なのか。 また、どうしたら組織社会化ができるのかを紹介していきます。

- 01.組織社会化とは

- 02.組織社会化が必要とされる場面

- 03.組織社会化のプロセス

- 04.組織社会化のメリット

- 05.組織社会化に必要な要素

- 06.組織社会化を阻害する要因

- 07.組織社会化に関する施策の具体例

- 08.4,000社以上の人材育成を支援|Schoo for Business

- 09.まとめ

01組織社会化とは

組織社会化とは、従業員が新たに入社した企業や組織に適応し、その文化、価値観、行動規範に馴染んでいく過程のことです。マサチューセッツ工科大学のエドガー・シャインという研究者によると、組織社会化とは「個人が組織内の役割を引き受けるのに必要な社会的知識や技術を獲得するプロセス」と定義しています。

新しい職場では自分の役割や責任を理解し、業務に必要な知識やスキルを学ばなければなりません。この過程では、上司や同僚との関わりを通じて、職場のルールや期待される行動を身につけることが重要です。組織社会化は、従業員が効果的に業務を行い、組織に貢献 するための基盤作りとなります。

02組織社会化が必要とされる場面

組織社会化はどのような場面で必要なのか。 組織社会化は、既存の組織に適応するまでのプロセスと伝えていますが、 既存の組織に適応する人材が新たに登場する場面で必要になります。 本項目では新人導入と、異動者に関して詳しく見ていきましょう。

新人の入社時期などの場合

組織社会化が最も必要になる場面として新入社員への対応があります。 彼らは、期待と不安を抱えて就業してきますが、社会人としてこの先長く就業してくれる為には、まずは組織に適応をしてもらう必要があります。 自分はこの会社の一員である。といった帰属意識を醸成させるためにも、組織社会化は必須と言えるでしょう。

組織体制の変更などの場合

続いて多いのが、異動や退職に伴う新たな人員の参加です。 組織の体制ががらりと変わり、異動してきたメンバーは以前の部署での行動に引きずられる場面が多いです。 それらは経験として貴重なものではありますが、以前の経験に固執していると、新しい環境に馴染むことなどができません。 そんな時に、組織社会化を推進していけば以前の考えに固執することなく、彼らが培っている経験を強い武器に変化させ活躍をしてくれるでしょう。

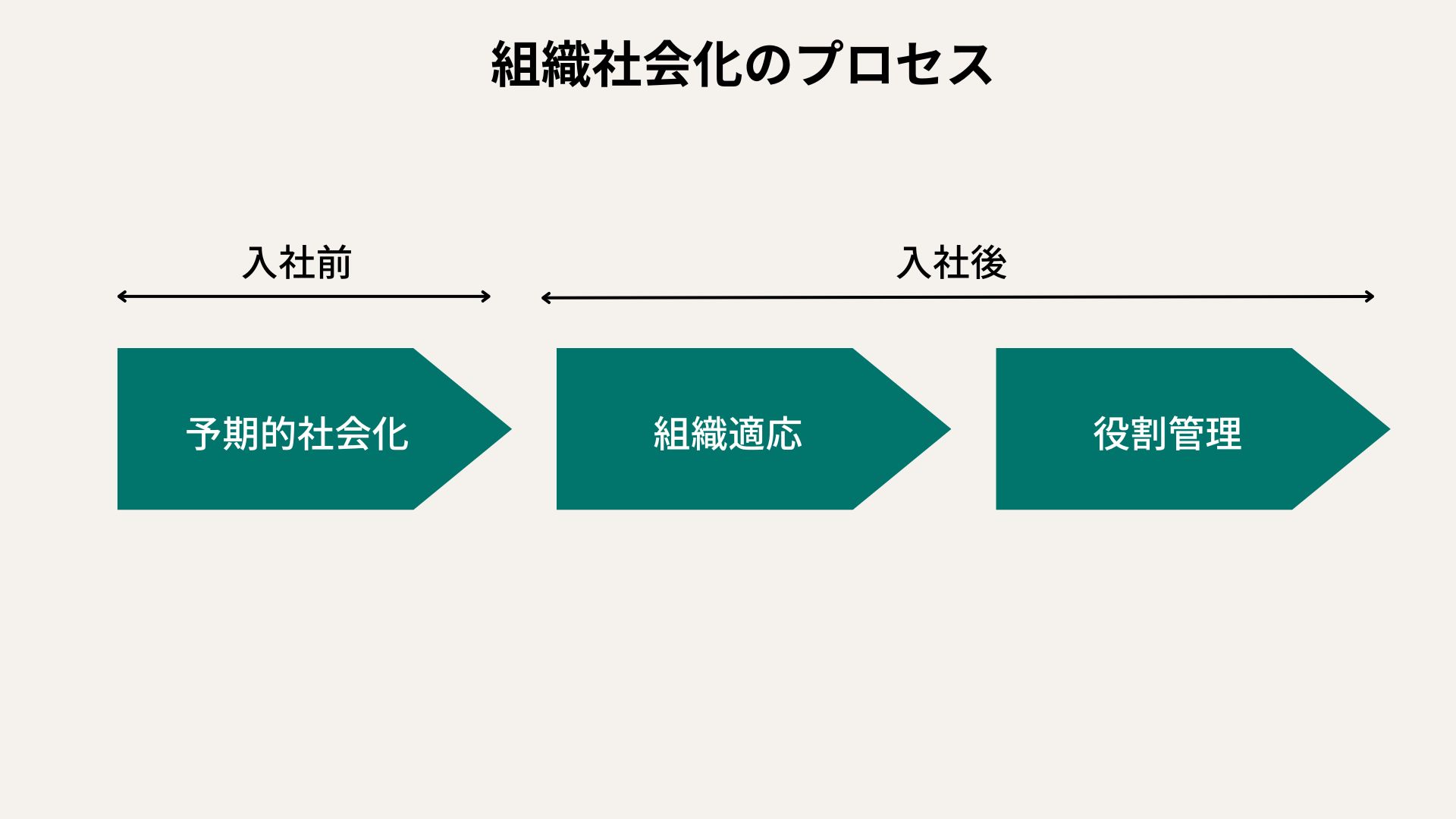

03組織社会化のプロセス

組織社会化には組織に加わる前から組織に加わった後にかけて3つのプロセスが存在しています。ここではそれぞれの段階について紹介します。

予期的社会化

組織に加わる前の段階で、新しい職場や業界に関する情報を収集し、期待を形成する段階です。例えば、採用面接や企業説明会、先輩社員との交流を通じて、職場環境や仕事に対する理解を深めることが含まれます。この段階で形成された期待が、実際の職場での経験と一致するかどうかが、その後の適応に影響を与えます。

組織適応

実際に組織に加わり、業務や文化に順応する段階です。このプロセスでは、上司や同僚の指導を受けながら、仕事のやり方や組織の価値観、ルールを学びます。組織の中での役割や期待を理解し、実践を通じて適応していくことが重要です。この適応がスムーズに進むほど、従業員のエンゲージメントが向上します。

役割管理

職場で一定の役割を果たしながら、より効果的な業務遂行のために役割を再調整する段階です。新しいスキルを習得したり、責任範囲を広げたりすることで、自身の能力を高め、職場での貢献度を増やします。同時に、周囲との関係を深めながら、自分のポジションを確立していくプロセスです。

04組織社会化のメリット

組織社会化のメリットには以下の4つがあります。

- 1:本来の能力を発揮できる

- 2:自律につながる

- 3:生産性が高まる

- 4:離職防止につながる

新しい環境に順応する上で重要な要素となります。それぞれを紹介します。

本来の能力を発揮できる

組織社会化は、新しい環境での仕事の進め方や文化を理解し、早期に適応するためのプロセスです。このプロセスを通じて従業員が自分の役割を理解し、必要なスキルを身につけることで、本来持っている能力を十分に発揮できるようになります。特に、組織の期待や目標が明確になれば、自分の強みを活かした効率的な働き方が可能になります。

自律につながる

組織社会化が進むことで、従業員は自分の役割や目標を理解し、自律的に行動できるようになります。適切なサポートを受けながら、業務を遂行するためのスキルや知識を習得することで、上司や同僚への依存を減らし、自ら意思決定を行う能力が養われます。このような自律性は、責任感や主体性を高め、職場における信頼関係の構築や自己成長にもつながります。

生産性が高まる

組織社会化を通じて、従業員は効率的な仕事の進め方や組織内のルールを学びます。このプロセスがスムーズに進むことで、役割に対する理解が深まり、ミスや無駄な作業が減少します。さらに、同僚や上司とのコミュニケーションが円滑になることで、チームとしての協働が促進され、結果的に生産性が向上します。適応力の高い従業員は、より効果的に業務を進められるため、企業全体の成果にも寄与します。

離職防止につながる

従業員が組織に早く適応できるようになると、働く環境や仕事に対する満足度が向上します。これにより、職場への帰属意識が高まり、離職意欲が低下します。組織社会化のプロセスで、上司や同僚との関係が強化されることも、従業員が職場に居続けたいと感じる要因になります。結果として、企業は優秀な人材を維持でき、人材採用や育成にかかるコストを削減することができます。

05組織社会化に必要な要素

組織社会化を促すことは必須とも言えますが、 組織社会化を促すためには、大きく分けて4つの要素があります。 これらを念頭に置くことで、組織社会化を促しやすくなりますので、詳しく見ていきましょう。

学習棄却(学びなおし)

まず最初に、学習棄却が挙げられます。 学生時代や、前職などの経験がある場合は前の環境と比較してしまい新しい組織に馴染めないことが多々あります。 そういった意識を一旦捨て去り(棄却し)、今の組織に馴染めるようにメンバーで促すことが大切です。

知識・スキルの獲得

業務を行うために必要な知識、経験、スキルを新しく学ぶ必要があります。 これらをより効率的に行うためにも、メンターを用いたOJTなどを行うことが効果的と言われています。

評価基準、役割の理解

評価基準、役割の理解を促すことが必要です。 何をされれば自分の仕事が評価されるのか、それらを理解することでその評価に向けた行動や立ち振る舞いが行いやすくなります。 社内のキャリアパスなどの明示を行い、評価基準などを明確にしましょう。

人脈の構築

相談役を明確にします。 特に入社初期に多いと言われていますが、どれだけスキルが身についても会社は組織なので一人で出来ることには限りがあります。 そんな時に誰に聞けばいいのか、誰に話せばいいのかといった心理的不安を払拭する為にも、メンターの存在は欠かせないと言えるでしょう。

06組織社会化を阻害する要因

組織社会化は、企業の課題の1つであるとも言われています。なぜなら、促進するうえで組織ならではの特性が阻害する要因になりかねないからです。組織社会化の阻害要因には、何が挙げられるのでしょうか。 組織社会化の阻害要因としては、業務内容、人間関係などが挙げられますが、本項目では4つの要因に分けて説明していきます。

仕事や職務内容に対する要因

業務内容や、職務内容が分からないことに対する不安が挙げられます。 要因として入社前のイメージと、入社後の業務のイメージギャップによるものと言われています。 こういった要因による早期離脱を抑止するためにも、研修などを行う際には業務研修だけではなく、その業務の成り立ちや何故その業務を行っているのかなどの背景的な説明を行うのが良いでしょう。 それらを行うことで、イメージギャップの緩和や自分が組織で行うべきことなどの理解が促進されます。

役割に対する要因

自分の与えられた役割に対して、プレッシャーを感じてしまうことなどが挙げられます。 即戦力を期待されてきた異動者などに多くありますが、 入ったばかりで成果を出すことを求められる環境はなかなかありません。 そういった見えない期待を押し付けず、特に新人に対しては出来なくて当たり前といったことを名言し、未来に期待している旨を伝えていきましょう。

対人関係などのコミュニケーションによる要因

一番の主要因でもあり、一番改善が難しいポイントがコミュニケーション要因です。 2020年度厚生労働省離職理由にて、若年層の1年未満の離職理由のNo1といったところからもその要素が伺い知れます。 新入社員や、異動者に関しては慣れない環境で孤立してしまいがちになり、そうなった場合人間関係の不安などから離職へとつながりやすくなります。 複数の同期がいる場合は、同期間のコミュニケーションが取れるような座談会などの機会を設けると良いでしょう。

組織の風土による要因

組織には必ずと言ってもいいほど、その組織の色と個性があり、それらに馴染めないということが往々にしてあります。 これらもイメージギャップによるものと言われますが、研修での補足の説明や、同期が複数いる場合は同期間のコミュニケーション、少ない場合はメンターとの意識的なコミュニケーション量の増加などで、企業風土の理解を促し、緩和していくことが可能です。

07組織社会化に関する施策の具体例

組織社会化の要素、また阻害要因をお伝えしてきましたが、ここからは具体的な施策例をご紹介します。新入社員や部署移動した従業員が組織に順応し、効果的に機能することを念頭に施策を取り組むことが重要です。コミュニケーションの機会創出や文化の醸成など様々な観点から取り組みましょう。

定期的な1on1の実施

新入社員や異動したばかりの従業員にとって、1on1は組織の文化や期待を理解し、自身の役割に適応するための貴重な機会となります。業務上の課題やキャリアの目標、職場での不安や疑問を話し合い、適切なサポートを提供することで、心理的安全性と信頼関係が強化されます。

多様性を受け入れ理解する風土の醸成

異なるバックグラウンドや価値観を持つ従業員が互いに尊重し合う文化を育むことで、新しい環境で孤立しにくくなり、組織への適応が円滑に進みます。 これまでとは異なる意見が出た際には、相手の話を否定することなく傾聴し受け止め、なぜそう思ったのかの確認を行い、これからどうしていけばいいか話し合うことが重要です。

ルールの可視化

組織社会化を進める上で、ルールを可視化することは新入社員や異動者の適応を促進する重要な施策です。業務上の手順や規定、価値観、行動指針を文書やデジタルツールに明示し、誰でも簡単に参照できるようにすることで、曖昧さが減少し、不安を軽減できます。また、ルールの共有にはガイドブックやオンラインマニュアル、FAQの活用が効果的です。可視化による透明性が高まることで、従業員が組織の文化や期待に早く馴染み、生産性向上やコミュニケーション円滑化が期待できます。

社内の交流機会を作る

社内の交流機会を増やすことは、組織社会化を促進するための重要な施策です。たとえば、ランチミーティングやカジュアルな交流会を定期的に開催することで、新入社員が既存のメンバーと自然に関係を築ける環境を提供します。また、部門を超えたプロジェクトやワークショップを設定することで、さまざまな立場の従業員同士がつながりやすくなります。こうした交流の場は、組織文化や価値観を共有しやすくし、新しいメンバーが早期に職場に溶け込むことをサポートします。

相談窓口を決める

従業員が困難な状況に直面した際に気軽に相談できる窓口を設けることは、組織社会化を支援する重要な施策です。新入社員や異動者向けに、専任の担当者やメンター制度を導入することで、業務や職場環境への適応がスムーズになります。また、定期的な個別面談やオンラインの匿名相談フォームを設置することで、従業員の心理的安全性を高めます。このような取り組みにより、問題が早期に解決されると同時に、組織への信頼感と帰属意識が向上します。

新入社員研修や中途採用者研修の実施

新入社員研修や中途採用者研修は、従業員の組織社会化を促す重要な施策です。新入社員研修では、企業文化、ビジョン、業務プロセスの理解を深めると同時に、基本的なスキルやマインドセットを習得させます。一方、中途採用者研修は、既存の知識や経験を生かしながら、組織特有のルールや目標に合わせてスムーズに職務を遂行できるよう調整を行います。研修の実施によって組織への理解を深め円滑に組織に適応することができます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

084,000社以上の人材育成を支援|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材育成に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

09まとめ

本記事では、組織社会化に必要な要素、阻害要因、活性化させる方法について説明を行いました。 新しいメンバーが組織に適応することは勿論ですが、これらの環境が整っていると一般的に働きやすい環境と言われます。 働きやすい環境下では人は高いパフォーマンスを発揮しますので、組織社会化は組織の一体感を高め強い組織にする為にも全ての企業にとって重要な課題の一つであると言えるでしょう。

▼【無料】心理的安全性の作り方〜統率から自走への組織変革法〜|ウェビナー見逃し配信中

組織の根幹を蘇らせ、健全な組織状態を作るための「心理的安全性の作り方」をテーマにしたウェビナーのアーカイブです。人事界隈で、組織の心理的安全性を確立するための方法論は広まっています。しかし、多くの企業が背景の理解もないまま、枠組みをそのまま組織に当てはめるような小手先の施策だけ行い、組織状態が改善されない事例を聞くことが多い現状です。本セミナーでは、同氏の調査・分析内容と、組織の機能不全の原因と組織づくりの方法をお話しいただきます。

-

登壇者:斉藤 徹 様ループス・コミュニケーションズ 代表取締役

1991年、日本IBMを退職、ICT技術を活かしてベンチャーを創業。携帯テクノロジーが注目され、未上場で時価総額 100億円超。その後、組織論と起業論を専門として 学習院大学 客員教授に就任。幸せ視点の経営講義が Z世代に響き、立ち見のでる熱中教室に。現在は ビジネス・ブレークスルー大学 教授として教鞭をふるう。2018年には、社会人向け講座「hintゼミ」を開講。卒業生は 600名を超え、三ヶ月毎に約70名の仲間が増えている。