リテラシーとは|スキルとの違いや種類・高める方法について紹介

リテラシーとは、特定の分野に関する基本的な知識や能力を意味します。本記事では、リテラシーの定義をはじめ、スキルとの違いや主な種類、社員のリテラシーを高める方法をわかりやすく紹介します。

- 01.リテラシーとは

- 02.リテラシーの主な種類

- 03.ITリテラシーを高めるメリット

- 04.ITリテラシーが低いデメリット

- 05.ITリテラシーを高める方法

- 06.ITリテラシーを向上|Schoo for Business

- 07.まとめ

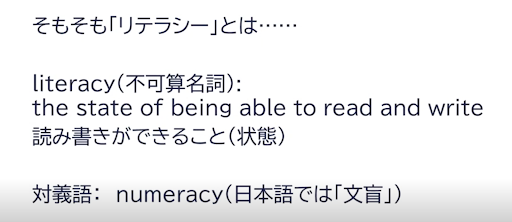

01リテラシーとは

▶︎参考授業:ゼロから始めるデータリテラシー入門(Schoo)

リテラシーとは、特定の分野に関する基本的な知識や能力を意味します。元々は「読み書きする能力」という意味の言葉でしたが、現在では応用範囲が広がり、特定領域における基礎的な理解力や判断力を表すようになっています。

例えば、ITリテラシーはITを使いこなすための基本知識、メディアリテラシーは情報の真偽を見極める力を指すなど、「〇〇リテラシー」という形で様々な分野に活用されています。

リテラシーの使い方と例文

リテラシーは特定の分野における基本的な情報を意味するため、「有る・無い」や「高い・低い」などの言葉が続くことが多いです。例えば、以下のような使い方をされます。

- ・メディアリテラシーのない人は、SNSの情報を鵜呑みにしすぎだ

- ・投資をするなら、金融リテラシーを高める必要がある

- ・生産性向上のために、社員にITリテラシーを身につけてもらわないといけない

このような形でリテラシーという言葉は使われます。他にも「リテラシーを上げる」や「リテラシーを持っている」といった表現をすることもあります。

リテラシーとコンピテンシーの違い

リテラシーは「知っているかどうか」「使えるかどうか」といった基礎的な理解や活用力を指します。一方で、コンピテンシーは「実務で成果を出すための行動特性や能力」を意味し、より実践的で高度なレベルに焦点を当てています。リテラシーが基礎知識の習得を目的とするのに対し、コンピテンシーは成果につながる行動の再現性に重きを置いています。

リテラシーとスキルの違い

スキルは「具体的な技術」や「作業の熟練度」を表す概念です。一方、リテラシーは「情報を正しく理解し活用する力」を意味し、スキルよりも広く抽象的な概念として扱われます。たとえば、Excelで関数を使いこなすのはスキルですが、その操作を通じて情報を整理・判断する力がリテラシーにあたります。

リテラシーとモラルの違い

モラルとは社会的な善悪や倫理観に関わる価値観のことです。対してリテラシーは、情報や知識に関する理解力や活用力を示すもので、倫理的な善悪判断とは異なります。ただし、メディアリテラシーのように情報発信や行動においてモラルと結びつく場面もあり、両者は互いに補完関係にあるといえます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

02リテラシーの主な種類

リテラシーという言葉は、さまざまな分野の言葉と合わせて使用される傾向にあります。代表的なリテラシーとして、次の8つが挙げられます。

- 1:データリテラシー

- 2:ITリテラシー

- 3:情報リテラシー

- 4:メディアリテラシー

- 5:金融リテラシー

- 6:ヘルスリテラシー

- 7:デジタルリテラシー

- 8:AIリテラシー

今回は、ビジネスシーンにおいてよく利用される、代表的な8つのリテラシーの言葉について、解説します。

1.データリテラシー

データリテラシーとは、データの扱い方を理解し、整理・活用する能力を意味します。数字や統計情報を正しく読み取り、ビジネスの意思決定に活かすことが求められます。近年では、統計リテラシーという言葉もありますが、本記事では主に実務に即した「データリテラシー」に焦点を当てます。IT・デジタルと同様に、データ活用の基本能力は多くのビジネスパーソンにとって必須の素養となりつつあります。

▶︎参考授業:ゼロから始めるデータリテラシー入門(Schoo)

2.ITリテラシー

ITリテラシーとは、通信やコンピューター、セキュリティ、SNSなどインターネットに関するIT全般の知識や情報を適切に理解し、活用できる能力です。ITリテラシーのなかには、パソコンやスマートフォン、アプリケーションの操作などを適切に扱う「コンピューターリテラシー」、ITツールの利用に際して、情報漏洩やウイルス感染などのセキュリティ問題を予防、回避できる「セキュリティリテラシー」などがあります。多くの企業がインターネットを介して情報のやり取りを行う現代において、ITリテラシーの高い人材の需要は高くなっています。

3.情報リテラシー

情報リテラシーとは、自らの目的のために、情報を検索や収集して取捨選択を行い、適切な情報を活用する能力です。現代では、主な情報の収集先がWebやSNSなどインターネット上になるため、ITリテラシーと同義で使われることもあります。ただし、情報リテラシーは、人から収集したアナログ情報の収集も含めるため、ITリテラシーより更に幅広い範囲を対象としています。

▶︎参考:総務省|情報リテラシー

4.メディアリテラシー

メディアリテラシーとは、新聞やテレビ、ラジオ、インターネットなどのさまざまなメディアから得られる情報を理解し、適切な情報を取捨選択して活用する能力です。このとき、単なる情報収集だけではなく、各メディアの特性を理解したうえで、メディアが伝えたい意図や与える影響を読み取る能力も必要とされます。

▶︎参考:参議院|メディア・リテラシー

▶︎参考:文部科学省|1人1台端末時代に求められるメディア・リテラシー

5.金融リテラシー

金融リテラシーとは、個人が金融に関する知識やスキルを持ち、金融商品やサービスを理解し、適切な金融判断を行う能力のことを指します。具体的には、金融に関する基本的な知識や予算立てや家計管理のスキル、借入と負債管理、投資、詐欺やリスクへの対処法などが挙げられます。金融リテラシーを持つことは個人の経済的な幸福や安定に寄与するだけでなく、経済全体の健全性にも影響を与えます。金融リテラシーの向上は、個人と社会の両方にとって重要な目標とされています。

▶︎参考:政府広報オンライン|「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力ー

6.ヘルスリテラシー

ヘルスリテラシー(Health Literacy)とは、個人が健康に関する情報を理解し、適切な健康上の判断を行い、健康を維持・向上させるための能力のことを指します。健康情報・健康リスクの理解や医療制度の理解、自己管理能力などが具体例として挙げられます。ビジネスパーソンとして、ヘルスリテラシーを理解することで、自らの健康を管理する能力を高め、より充実した生活を送るための基盤を築くことにつながります。また、医療の効果的な利用や医療費の削減にも寄与するとされています。

▶︎参考:厚生労働省|医療者と患者のコミュニケーション:ヘルスリテラシーを手がかりにして

7.デジタルリテラシー

デジタルリテラシーとは、活用されているデジタル技術に関する知識があること・デジタル技術を活用する方法を知っていることを意味します。デジタル技術なしで仕事をしている人の方が珍しくなっている現代で、デジタルリテラシーは一昔前の読み書き算盤と同じように、社会で生きていく上で必要不可欠なものと考える方が良いでしょう。

▶︎参考:厚生労働省|デジタルリテラシーについて

8.AIリテラシー

AIリテラシーとは、AIに関する基本的な知識、またはAIをツールとして使いこなせる力を意味します。生成AIの技術進化が止まらない中、AIを活用できる人が増えることで日本の社会課題を解決すると言われています。ただし、まだまだ仕事の場でAIを活用している人は少なく、使っている人でもchatGPTを多少利用している程度に留まっているのが現状です。

▶︎参考:厚生労働省|AIリテラシー【第1回】

03ITリテラシーを高めるメリット

ビジネスの場において、基本的にリテラシーという言葉はITリテラシーを指します。企業として社員のITリテラシーを高めるメリットは、主に以下の5つがあります。

- 1. 業務のIT化やDXを推進できる

- 2. コミュニケーションを効率化できる

- 3. 企業の情報発信における炎上を防げる

- 4. 情報漏洩やセキュリティ問題を防げる

- 5. 生産性を向上できる

以下で、それぞれのメリットについて紹介します。

1. 業務のIT化やDXを推進できる

各企業では、業務の効率化や生産性向上に向けて、業務のIT化やDXの推進を図っています。業務のIT化やDXの推進には、社員一人ひとりのITリテラシーが必要不可欠です。例えば、テレワークの導入に向けて業務のペーパーレス化やシステム化を進めていても、ITリテラシーが低く、FAXや紙によるやり取りを未だにしていたり、PCやシステム操作が適切に行えなかったりすると、導入時の阻害要因となるケースもあります。また、DX促進には部門や業務を超えた、横断的な対応が必要です。そのとき、情報部門以外の関連部署において、ITリテラシーが高いキーパーソンの存在がスムーズなDXの実現を可能とします。

▼DXについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】DX化とは?DX化の必要性と推進のポイントについて解説する

2. コミュニケーションを効率化できる

私たちが仕事を進めるうえで、関係者同士のコミュニケーションは非常に重要です。しかし、コミュニケーション手法が多様化する中で、個人のITリテラシーの差によって、十分なコミュニケーションが取れない場合があります。例えば、これまで電話やメールで行っていたものが、さまざまなツールなどの普及に伴い、チャットやビデオ会議などに移行しています。このとき、ツールの操作方法が十分に理解できていないと、情報不足や遅延が発生するでしょう。これらのツールは、本来コミュニケーションを効率化するものですが、ITリテラシーが不足していると、コミュニケーションの格差を生んでしまいます。

3. 企業の情報発信における炎上を防げる

最近では、企業のマーケティングや広報活動において、SNSを利用した情報発信が一般的です。企業のSNSからの情報発信だけではなく、個人のSNSアカウントからの不適切な発信内容によって、炎上につながるケースが増えています。こうした事象はITリテラシーの欠如によって発生する問題です。企業や個人の情報発信における炎上リスクを抑えるためにも、企業はITリテラシーの高い人材を求めているのです。

4. 情報漏洩やセキュリティ問題を防げる

ITリテラシー、特にネットワークリテラシーが高い人材は、企業の機密情報や社員の個人情報に対する感度も高いと言えます。反対にネットワークリテラシーが低い場合、社内情報の持ち出しによる紛失やUSBを介したウイルス感染、メールの誤送信、フィッシング詐欺などあらゆるセキュリティリスクに対応できません。さらに、感染したときも申告遅れが発生して、甚大な被害を受けるおそれがあります。会社がどれだけセキュリティ対策を行なっても、社員一人ひとりが持つセキュリティ意識が低くては意味がありません。個人情報やセキュリティに関する感度が高くなることで、情報漏洩やセキュリティ問題発生の防止につながります。

5. 生産性を向上できる

ITリテラシーが向上すると、個人や組織の生産性を向上させることができます。ITリテラシーが高い人は、コンピュータやスマートデバイス、ソフトウェアを効果的に使用できるため、タスクの実行が迅速かつ効率的に行えます。例えば、データ処理や文書作成、メールの送受信などの日常業務をスムーズに進めることができます。また、デジタルコミュニケーションツール(メール、チャット、ビデオ会議など)の適切な使用により、リモートワークやチーム間のコラボレーションが円滑に行えます。そのため、時間や場所に制約されずに情報共有や意見交換を行うことができます。このように、個人や組織の業務の効率化、コミュニケーションの強化などを通じて、生産性を向上させる大きな要因となります。

04ITリテラシーが低いデメリット

ITリテラシーが不足していることで発生する主なデメリットは、以下の通りです。

- 1:情報セキュリティのリスク

- 2:生産性の低下

- 3:コミュニケーション不足の助長

- 4:インターネット上での不用意な発言

上記の項目は、業務の停滞や企業イメージの悪化などにも直結する可能性があります。それぞれのデメリットについて詳しく見ていきます。

1:情報セキュリティのリスク

ITリテラシーが低いと、セキュリティに対する意識や知識が不足し、情報漏洩やウイルス感染などのリスクが高まります。たとえば、メールの誤送信や不審なリンクのクリック、フリーWi-Fiの無防備な使用などが挙げられます。こうした行動が社外への機密情報流出やシステム障害の原因になることもあります。企業のセキュリティ対策が整っていても、個人のITリテラシーが低ければ被害を防ぎきれません。社員一人ひとりの意識が企業全体のリスクを左右します。

2:生産性の低下

基本的なIT操作が苦手な社員が多い場合、業務効率は大きく低下します。例えば、パソコン操作に慣れていない、資料作成に時間がかかる、システム入力ミスが頻発する、といったケースです。こうした状況が重なると、プロジェクトの進行が滞ったり、報告・連絡・相談の質が落ちたりすることにもつながります。ITツールを活用する能力が低いと、業務の自動化や時短も実現できず、生産性が上がらない要因となります。

3:コミュニケーション不足の助長

業務で使用されるチャットやビデオ会議などのツールを使いこなせないことで、社内外との円滑なコミュニケーションが難しくなります。伝えるべき情報が正確に届かず、確認漏れや対応遅れといった問題が発生しやすくなります。また、ツールの未活用により、チーム内での共有や相談の機会が減少し、業務上の連携が希薄になります。ITリテラシーが低いと、組織内のコミュニケーション格差が拡大し、協働の質に影響を及ぼす可能性があります。

4:インターネット上での不用意な発言

SNSや掲示板などのオンライン空間において、情報の公開範囲や影響力を理解せずに発言することで、炎上やトラブルを招くリスクがあります。社内情報の漏洩や誤解を招く投稿、不適切な言動が公開されてしまうこともあり、企業のブランドイメージを損ねる結果にもなりかねません。ITリテラシーが低い人ほど、発信の影響やマナーに無自覚な傾向があります。情報社会において、個人の発言が企業全体に波及することを理解する力が求められます。

05ITリテラシーを高める方法

リテラシーは本人の学習や努力によって、高めることが可能です。同時に、企業としては本人がリテラシーを高められる環境作りも重要になってきます。最後に、社員のリテラシーを高めるための方法を、4つ紹介します。

- 1. 社内の情報システムや環境の整備

- 2. 定期的なリテラシーチェックテストを実施する

- 3. IT関連資格の取得を促進する

- 4. ITリテラシー研修を実施する

特に、移り変わりの激しいビジネス環境において、求められるITリテラシーの高め方を中心に解説していきます。社員のITリテラシー向上のためにも、ぜひ参考にしてください。

1. 社内の情報システムや環境の整備

社員のITリテラシーの向上には、社内の情報システムや環境の整備が重要です。パソコンやスマートフォン、社内クラウドなどデジタルデバイスや技術にアクセスしやすい環境づくりを進めていきましょう。実際の日常業務でシステムを利用していくことで、ITリテラシーの向上につながります。

2. 定期的なリテラシーチェックテストを実施する

社員のリテラシーを高める方法として、定期的なリテラシーチェックテストの実施も有効です。リテラシーチェックテストとは経営戦略や論理的思考力、会計、財務、マーケティングなど、ビジネスに必要不可欠な要素に関する知識やスキルをチェックするテストです。リテラシーチェックテストを定期的に実施することで、自分の苦手な分野を学習して定着化が望めます。このように個人のリテラシー分野の弱みを可視化したうえで、それぞれに合った学習を進めることも重要です。

3. IT関連資格の取得を促進する

IT知識の習得や向上のために、各種IT関連の資格取得を促進することも社員のITリテラシーを高める方法のひとつです。ITパスポートや基本情報技術者試験、MOSなどITの基礎から専門的な資格まで、幅広い資格を対象に推奨制度を設けると良いでしょう。推奨制度としては、資格受験希望者への教材や通信教育のサポート、合格者への受験費用、報奨金の支給などの取り組みが挙げられます。全社員への計画に基づいた継続的な取り組みが、会社のITリテラシーの底上げにつながります。

4. ITリテラシー研修を実施する

ITリテラシーを高めるための研修カリキュラムを立てて、全社員に受講させる方法もおすすめです。研修内容は、インターネットやセキュリティなどの基本的なIT情報を学ぶ座学と、社内外システムやアプリケーションの操作方法などを学ぶ実技があります。座学の部分については、オンラインセミナーやeラーニングを中心に行い、いつでもどこでも受講可能とすることで、社内展開も進むはずです。このように、全社員への研修を実施することで、ITを介して個々のITリテラシー向上を図り、ひいては社内全体のIT化の促進につなげられます。

06ITリテラシーを向上|Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。ITリテラシーやメディアリテラシーなどについて学べる授業はもちろんのこと、DXやデジタルツールに関する授業も多く揃っています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2024年2月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

| 講座 | 時間 |

| DJ Nobbyの勇気が出るお金のリテラシー | 22時間 |

| お金の不安を解消する金融リテラシー入門 | 1時間 |

| 非エンジニアのためのITリテラシー | 1時間20分 |

| あるとトクするサイエンスリテラシー | 45分 |

| “思い込み”を解消する、データ・リテラシーの鍛え方 | 2時間 |

| ゼロから始めるデータリテラシー入門 | 2時間 |

| 非エンジニアのためのIT・AIリテラシー | 2時間30分 |

| 情報セキュリティのコワい話 -管理職に必要なリテラシー | 3時間 |

| あるとトクするサイエンスリテラシー 医療編 | 2時間 |

| あるとトクするサイエンスリテラシー 疑似科学編 | 2時間 |

| 情報社会を生き抜くメディアリテラシー | 1時間30分 |

| ファクトを読み解くためのデータリテラシー | 3時間 |

07まとめ

多くの情報に溢れている現代においては、正しい情報を取捨選択して、必要な知識を理解し活用するリテラシーは、ビジネスをするうえで必要不可欠なスキルです。本記事ではリテラシーの意味やビジネスにおいてリテラシーが必要な理由、社員のリテラシーを上げる方法について、紹介しました。本記事を参考にリテラシーを正しく理解し、社員のリテラシー向上を図りましょう。