OFF JTとは?OJTとの違いやメリット・デメリット、活用方法を解説

人材育成や教育で行われる方法としてOJTは有名ですが、最近ではOFF-JTの効果も見直されています。OJTとは異なり、あまり聞き慣れないOFF-JT。この記事では、OFF-JTの定義や必要性、OJTとの違いなどを解説し、さらにOFF-JTの効果的な活用方法も紹介していきます。

- 01.OFF JTとは

- 02.OFF JT・OJT・自己啓発の違い

- 03.OFF JTに注目が集まっている背景

- 04.日本におけるOFF JTの現状

- 05.OFF JTのメリットとデメリット

- 06.OFF JTに活用できる助成金

- 07.OFF JTの効果を高める施策

- 08.OFF JTの企業事例

- 09.OFF JTならSchoo for Business

- 10.まとめ

01OFF JTとは

OFF JT(Off-the-Job Training)とは、職場や業務から離れて実施される研修や学習全般のことです。基本的に日本において、OFF JTは研修のことを指していると思って問題ありません。

OFF JTは、従業員の能力向上や知識の増強、業務プロセスの改善などを目的として行われ、主に人事部や人材開発部が主導して、立案から具体的な実施まで担います。

OFF JTの主な種類

OFF JTは、主に以下のような方法で実施されます。

- ・集合研修(オフライン)

- ・オンライン研修(Web会議ツールを使用)

- ・eラーニング

また、OFF JTは「自社で講師を見つけ、自社の社員だけに行う方法」と、「社外のセミナーや研修を活用する方法」の2つがあります。

OFF JTの語源

OFF JTは、「Off-the-Job Training」の略称で、その名の通り、「職場外での訓練」を意味します。「OJT(On-the-Job Training)」が職場での実地訓練を指すのに対し、OFF-JTは職場を離れて行う研修や学習を指します。この用語は、仕事の現場では得られない理論や専門知識、スキルを身につけるための活動を示すものとして用いられます。具体例として、集合研修、セミナー、eラーニングなどが含まれます。OFF-JTは計画的かつ体系的に学習機会を提供するため、現場では身につけにくい幅広い知識や視野を広げる場として重要な役割を果たしています。

▼OJTについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】成功するOJT研修とは?

02OFF JT・OJT・自己啓発の違い

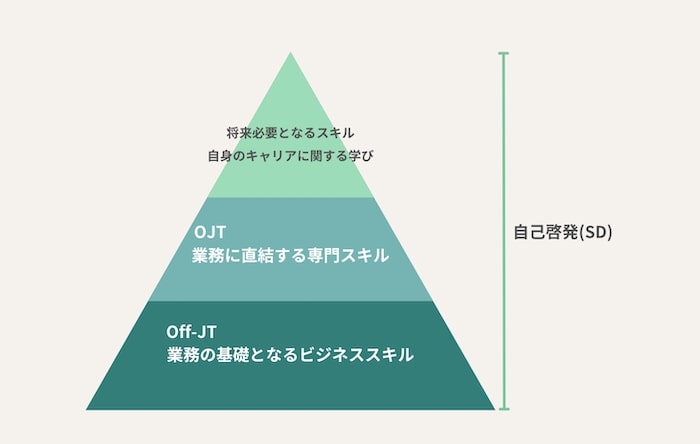

人材育成の手法は主に、OFF JT・OJT・自己啓発があります。これらの主な違いは、どのようなスキル・知識を身につけるのに適しているかという点にあります。この章では、OFF JTとOJT・自己啓発の違いを紹介します。

OFF JTとOJTの違い

OFF JTとOJTの違いは、以下のとおりです。

| OFF JT | OJT | |

| 学習内容 | 業務の基礎となるビジネススキル | 業務に直結する専門スキル |

| 指導者 | 社外講師や委託会社 | 上司や先輩社員 |

| 期間 | 短期的 | 特に制限はなし |

OFF JTは、業務の基礎となるビジネススキルや知識を学ぶことが中心となります。外部の委託会社に依頼をするケースが多く、指導者も外部の人となることがほとんどです。

一方で、OJTでは、上司や先輩から業務に直結する専門スキルを中心に学びます。そのため、期間の縛りも特になく業務を行いながら、課題に直面した際に都度実施されることが多いです。

OFF JTと自己啓発の違い

OFF JTが、業務の基礎となるビジネススキルや知識を学ぶことが中心となる一方で、自己啓発(SD)には学習内容の制限がありません。将来必要なスキルや業務に直結する専門スキル、業務の基礎となるビジネススキルの何を学ぶかは各々の社員に委ねられています。

また、多くの企業では自己啓発は業務時間外に実施すべきという考えを持っているため、業務時間内に実施されるOFF JTとの違いは、いつ学ぶのかという点もあります。

03OFF JTに注目が集まっている背景

OFF JTに注目が集まっている背景として、次のようなものが挙げられます。

- ・人的投資への重要性が高まっている

- ・働き方への変化

- ・属人的な人材育成からの脱却

上記の要因が相まって、企業はOFF JTを重視するようになってきています。OFF JTを通して、従業員の能力向上を図ることで、企業全体の競争力を強化し、変化するビジネス環境に対応するための基盤を築くことができるのです。ここではそれぞれの背景について具体的に解説していきます。

人的投資への重要性が高まっている

現代のビジネス環境は急速に変化しており、企業は競争力を維持するために従業員のスキルと知識を継続的にアップデートする必要があります。人的資本は企業の最も貴重な資源とみなされ、これに対する投資は企業の成長と持続可能性に直結します。こうした観点からOFF JTは、従業員が職務から離れて集中して学ぶことができるため、専門知識や新しいスキルを習得するための効果的な手段となります。

働き方への変化

リモートワークやハイブリッドワークの普及により、従業員が物理的にオフィスにいないことが増えています。この変化により、企業はオンラインでの研修や集合研修など、OFF JTを取り入れた新しい学習方法を採用する必要があります。これにより、場所や時間に縛られずに効果的なトレーニングを提供できるようになります。

属人的な人材育成からの脱却

従来のオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)は、指導者の個人的な経験や能力に依存する部分が大きく、ばらつきが生じやすいです。一方、OFF JTは体系的かつ標準化されたカリキュラムを用いることで、全従業員に均一で高品質な教育を提供することが可能です。これにより、組織全体のスキルレベルを底上げし、特定の個人に依存しない安定した人材育成を実現できます。

04日本におけるOFF JTの現状

この章では、厚生労働省が実施している「能力開発基本調査」の内容を基に、日本におけるOFF JTの現状を紹介します。

▶︎参考:厚生労働省|令和5年度 能力開発基本調査

OFF JTへの費用支出状況

厚生労働省の調査によると、OFF JTに費用を支出している企業は全体の46.3%という結果となっています。

令和2年度から支出が大きく下がっている背景には、新型コロナウイルスの影響がありそうです。出社制限がかかり、集合研修がしにくかったり、景気が低迷していたりしたため、支出が下がる結果となったのでしょう。

そして、まだ支出が令和元年の水準に戻っていないことを見ると、まだ新型コロナによる業績悪化による痛手は回復しきれていないのかもしれません。

労働者1人あたりのOFF JT平均支出額

労働者1人あたりのOFF JT平均支出額は、多少の増減はあるものの、平成21年度調査から概ね1.3〜1.5万円の間で横ばいとなっています。

日本企業はこれまで年功序列・終身雇用が前提であったため、OJTを中心とした人材開発を行ってきました。この前提が崩れ去っていると言われている中でも、OFF JTへの投資額は一向に増えていないのが現状です。

OFF JTの実施状況

正社員に対してOFF JTを実施している企業の割合は、横ばいを続けています。

一方で、正社員以外に対してOFF JTを実施している企業の割合は、令和2年度調査から大幅に下がっています。この結果も、新型コロナウイルスによる業績の悪化が影響していそうです。業績が悪化すると、正社員以外への教育投資が真っ先に下げられるのが現状なのかもしれません。

OFF JTの内容

実施したOFF JTの内容を見てみると、「新規採用者など初任層を対象とする研修」が75.1%と最も高く、「新たに中堅社員となった者を対象とする研修」が47.8%、「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」が44.8%と続いています。

つまり、新入社員の入社や、階層や役割が変化したタイミングではOFF JTを実施する企業は多いが、そのタイミング以外はOFF JTは行わず、OJTによる現場任せの育成となっていることが伺えます。

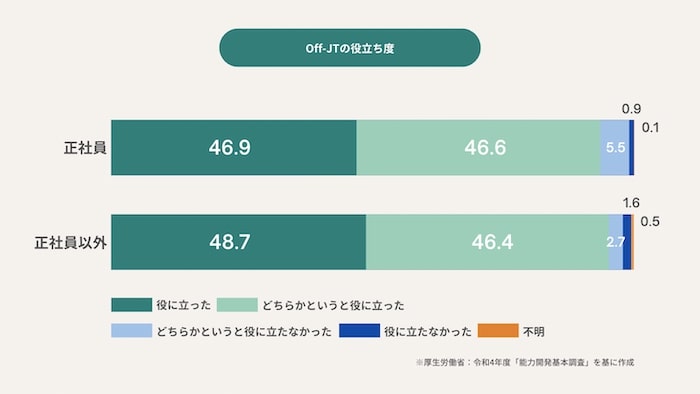

OFF JTの受講状況・役立ち度

令和3年度にOFF JTを受講した「労働者全体」の割合は33.3%という結果となっており、正社員は42.3%、正社員以外は17.1%となっています。

つまり、正社員であっても約6割は、1年間OFF JTによる成長機会を与えられていないのです。

また、受講したOFF JTが役に立ったかどうかを聞いたところ、雇用形態を問わず「役に立った」・「どちらかというと役に立った」という肯定的な意見が約95%となっています。

つまり、OFF JTは受講する社員にとって有意義な学びの機会であるにも関わらず、現在の日本では受講する機会が限定的という課題が見えてきます。

05OFF JTのメリットとデメリット

OFF JTは、知識やスキルの底上げに寄与するというメリットがあります。一方で、費用や工数の捻出に悩む人事も多いです。この章では、OFF JTのメリットとデメリットについて紹介します。

OFF JTのメリット

OFF JTのメリットには次のようなものが挙げられます。

- ・知識やスキルのばらつきを防ぐことができる

- ・インプットに集中できる

- ・社内の交流に寄与する

これらのメリットにより、OFF JTは企業にとって効果的な人材育成の手段として注目されています。従業員のスキルアップや組織全体のパフォーマンス向上に寄与するだけでなく、社内の風通しを良くし、働きやすい環境を作り出す一助となります。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。

知識やスキルのばらつきを防ぐことができる

自主的に学びを深められる人や、元々高い知識やスキルを持ち合わせている人もいるため、均一化することは難しい場面も多いですが、少なくとも“こういうことは知っていて欲しい”という基礎的な知識やスキルに関しては、平等に教育を行うことは可能です。

インプットに集中できる

OFF JTは業務から離れて行われるため、普段よりもインプットに集中できるというメリットがあります。OFF JTは、体系的な知識を短期間で集中してインプットできるので、学習効果も高いのです。

社内の交流に寄与する

OFF JTでは、集合研修の形で実施することもできるため、コミュニケーション面の効果も期待できます。他部署の人と交流したりや新しい出会いがが生まれたりと、情報交換などを通じて刺激を受けたりすることもメリットだと考えられます。

OFF JTのデメリット

OFF JTのデメリットには次のようなものが挙げられます。

- ・コストがかかる

- ・業務が中断する

- ・進捗や熟練度に差が出やすい

これらのデメリットを理解し、対策を講じることで、OFF JTの効果を最大限に引き出すことができます。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。

コストがかかる

OFF JTでは、研修講師を招く場合、招請費用や研修プログラムの受講費用が発生します。また、研修が遠方で行われる場合には、参加者の移動費や宿泊費が発生する場合もあります。これらの費用は人数規模によって異なりますが、コストを削減するためにオンライン研修の活用などが考えられます。

業務が中断する

研修を実施している間、受講者である社員は業務を行えないため仕事がストップしてしまうこともデメリットの一つです。業務を中断して参加することになった社員の立場になって考えてみても、研修に参加することで仕事のしわ寄せが生じる可能性もあります。そうなると、受講者である社員も負担に感じてしまうかもしれません。

進捗や熟練度に差が出やすい

OFF JTは、参加者全員が同じカリキュラムを受講しますが、各個人の学習ペースや理解度には差があります。同じ内容を学んでも、参加者によって理解度や習得度に差が出ることがあるでしょう。特に基礎知識が異なる場合、この差は顕著になります。また、理解度の差を埋めるために、追加のフォローアップや補習も必要です。加えて、自分のペースで学習できないことにストレスを感じる参加者がいる場合、モチベーションが低下し、学習効果が減少する可能性があります。対応策として、個別の進捗や理解度を考慮したカスタマイズされた研修プログラムを提供することで、進捗や熟練度の差を縮めることができるでしょう。

06OFF JTに活用できる助成金

OFF JTで研修を実施する場合、実施の条件によって官公庁が支給する助成金を受けることができます。研修の用途や目的、内容によって受けられる助成金が異なりますので、内容を確認してみてください。

人材開発支援助成金|人への投資促進コース 定額制訓練

デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものです。

助成額:45%〜65%

例)月額1500円のサービスを30名が1年間利用した場合

(1500円/月 × 30名 × 12ヶ月)×65%=最大351,000円が助成額。

- ▶︎参考:人材開発支援助成金|厚生労働省

人材開発支援助成金|事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

助成額:65%〜75%

例)月額1500円のサービスを30名が1年間利用した場合

(1500円/月 × 30名 × 12ヶ月)×75%=最大405,000円が助成額

- ▶︎参考:人材開発支援助成金|厚生労働省

助成金の支給対象にならない場合

助成金を受給するためには、支給対象の条件を満たさなくてはいけません。まず、実施する研修の内容や受講する社員で、支給の対象になるのか、しっかりと確認する必要があります。 対象となる助成金の条件を満たすことはもちろんですが、雇用保険に加入していない場合なども支給対象にならないため注意しましょう。 雇用保険に関しては前年度より前に支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は受給の対象からは外れてしまいます。訓練開始日に雇用保険被保険者が0人でも対象外です。これは人材開発支援助成金が主に雇用保険で運用されているためです。

- ▶︎参考:雇用関係助成金に共通の要件等|厚生労働省

東京都オンラインスキルアップ支援事業

新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

助成額:助成対象経費の2分の1から2分の3

上限額最大27万円が助成されます。

例)月額1500円のサービスを30名が1年間利用した場合

(1500円/月 × 30名 × 12ヶ月)×2/3=¥356,400となるので、27万円が助成対象額

▶︎参考:オンラインスキルアップ助成金|東京都

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者の社内でのキャリアアップなどを補助するための助成金です。この助成金制度には、正社員化・人材育成・賃金既定等改定、などの8つのコースに分かれており、それぞれのコースによって補助額が異なります。例えば正社員化コースでは、社員が有期雇用から正規雇用にシフトした場合、一人当たり570,000円が支払われ、有期雇用から無期雇用にシフトした場合は、一人当たり285,000円が支払われます。

▼助成金に関して詳しく知りたい方はこちら▼

【関連記事】【2025年最新版】研修・人材育成の助成金一覧|申請方法や助成額などを紹介

07OFF JTの効果を高める施策

これまでOFF JTについて、そのメリット・デメリットや活用方法などを紹介してきました。OFF JTの効果を高めるためには研修の仕組みを工夫する必要があります。ここではOFF JTを行うにあたって、より研修の効果が高まるような施策を紹介します。

研修前後でワークを用意する

OFF JTを実施した場合、受講者によっては研修を受けても実践をイメージしにくく、その場限りの学習になってしまう可能性があります。研修前に事前課題を用意し、研修への意欲を高める、研修後にアウトプットの場を設けるなど研修前後でワークを行うことで、より研修の効果を高めることができます。

自律学習の習慣づけを行う

OFF JTを用意して研修を受けさせる場合、受講者が受け身になってしまう懸念もあります。従業員のスキル習得や向上を図る手段として、自己啓発(Self Development)も重要となりますので、自律学習の意欲を高めるような施策を行うと高い効果を得ることができるでしょう。

コミュニケーションが活発化する場を作る

OFF-JTは、業務とは異なる環境で学びを深める貴重な機会です。その効果を高めるには、参加者同士のコミュニケーションを活発化する場を設けることが重要です。例えば、グループディスカッションやロールプレイ、チームビルディング活動を通じて、他の参加者の視点や経験を共有し合います。このプロセスを通じて、参加者は多様な考え方を理解し、自身のスキルや思考を客観的に見直す機会を得ます。また、非公式な交流の場を設けることで、研修中の緊張感が和らぎ、より深い議論や意見交換が行いやすくなります。このような環境が整うことで、研修内容が実務に直結しやすくなり、効果がさらに高まるでしょう。

さまざまな方法とセットでOFF JTを導入する

OFF-JTの効果を引き出すためには、他の学習方法と組み合わせて導入することが有効です。例えば、OJTやeラーニング、自己学習ツールと連携させることで、OFF-JT単独では得られない相乗効果を生み出せます。実務での経験を通じたOJTでは、OFF-JTで学んだ知識を具体的に活用する機会を提供します。一方で、eラーニングを併用すれば、研修内容をいつでも復習できる環境を構築できます。さらに、振り返りの仕組みやフォローアップ研修を導入することで、学びの定着を促進します。このように多様な方法を組み合わせることで、研修の幅が広がり、効果的な学習環境を整えることが可能です。

08OFF JTの企業事例

では実際にOFF JTを活用して、効果的に研修を行なっている企業はどういうことをやっているのでしょうか。ここではSchoo for Businessを導入いただいている3社の企業事例を紹介しています。

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社は、職場での変革推進について社内でヒアリングを行った結果、「研修を受けても実践をイメージしにくく、その場限りの学習になっている」「業務に必要なスキルを学ぶ機会が少ない」という課題がありました。そこでSchoo for Businessを導入し、研修を受ける前の事前学習と、研修後に自分が学びたいことや課題感から授業を選び、主体的に学習する習慣化づくりを推進しています。

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

通信・エネルギー事業、店舗・施設支援事業、コンテンツ配信事業など多岐に渡るビジネスを展開している株式会社USEN-NEXT HOLDINGSでは、学ぶ習慣をつけてもらうことを目的に、Schoo for Businessを導入しました。「オンライン×自律的×多様な成長機会」をテーマに、入社1年目は自由学習と必修学習の両軸でカリキュラムを設定し、学ぶ習慣をつけてもら研修を実施し、2年目以降は自律性をより重視し、受講者が自ら学習カリキュラムを決めたて学ぶことで自律学習の習慣づけを行なっています。

SOMPOコミュニケーションズ株式会社

SOMPOグループ唯一のコンタクトセンター運営会社であり、お客さまからの事故連絡の受付業務や保険設計相談、システムヘルプまで幅広く対応しているSOMPOコミュニケーションズ株式会社では、新入社員同士の横のつながりを強めてもらう機会を提供するために、Schoo for Businessを活用した新人研修を実施しています。研修の受講だけでなく、グループワーク・チーム発表の形式を採り入れたことで、新入社員同士の関係構築の促進に繋がりました。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

09OFF JTならSchoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修からDX研修、部署別の研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。

また、SchooはOFF JTだけでなく、学び続ける組織文化をつくりたいという企業の支援も実施しております。事例として挙げた旭化成株式会社をはじめ、複数の企業で学習プラットフォーム・企業内大学の支援を実施しております。

Schoo for Business |

|

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

10まとめ

この記事では、OFF JTの定義や、OJTや自己啓発との違い、メリット・デメリット、実施方法、助成金などについて紹介しました。

OFF JTは新卒一括採用・年功序列・終身雇用という日本企業の特徴に適した人材開発手法であり、長い間人材開発の中心施策となっています。しかし、雇用の流動性も高まり、VUCAと呼ばれ未来が読めない時代になった今、OFF JTも変化が求められているといえます。

eラーニングなどのテクノロジーを活用しながら、いかに効率よくインプットを行いつつ、職場での実践に結びつけるための支援に時間と工数を割くことができるかが、OFF JTを成功させるためには欠かせません。