経験学習モデルとは?学習における重要性と構成要素を解説

経験学習モデルは自分の経験を振り返り、気付きを得るプロセスとして非常に重要な学習方法です。 現代のビジネスパーソンは常に学びが必要になります。 当記事では経験学習モデルについて説明を行い、具体的に経験学習モデルを取り入れたアクションの説明を行います。 是非確認いただき経験学習モデルを用いながら、より効率的にスキルを身に着けていきましょう。

- 01.経験学習モデルとは

- 02.経験学習モデルのポイント

- 03.経験学習モデルの活用例

- 04.経験学習モデルを導入する際の注意点

- 05.経験学習を加速させるSchoo for Business

- 06.まとめ

01経験学習モデルとは

▶︎参考:ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』|Schoo

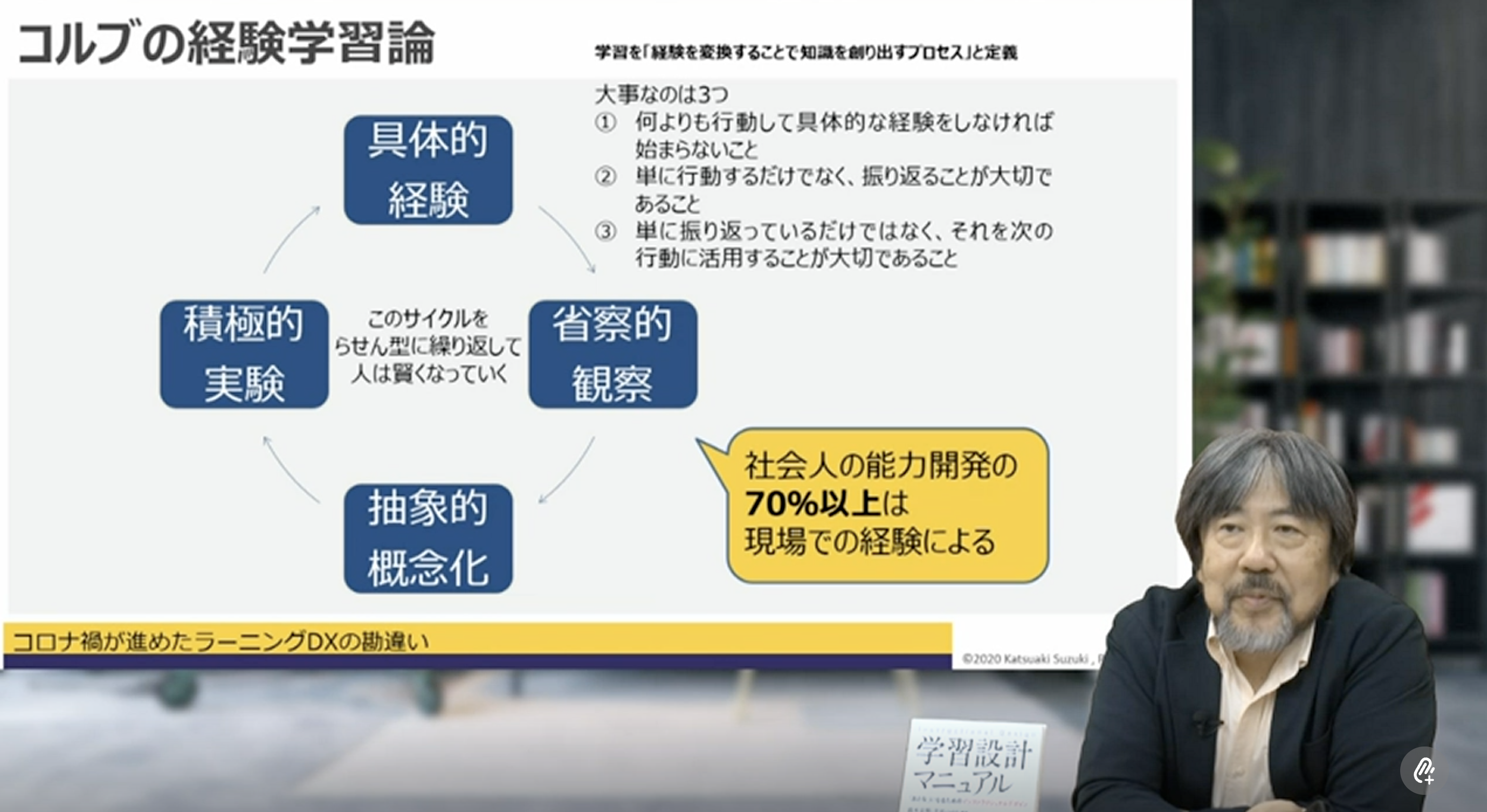

経験学習モデルは、デイヴィッド・コルブが提唱した学習理論であり、社会人教育や人材育成で広く活用されています。研修よりもむしろ現場での経験から学ぶことを重視し、経験を振り返り、概念化し、行動へとつなげる一連のサイクルによって成長を促す仕組みです。同じ失敗を繰り返す人と改善につなげられる人の違いを説明する理論でもあり、学習効果を高めるためには欠かせない考え方とされています。

▶︎参考リンク:経験学習の理論的系譜と研究動向|中原淳

具体的経験

経験学習モデルの出発点は、実際の経験をすることです。例えば仕事における成功体験や失敗体験、あるいは日常業務での挑戦や課題への対応といった出来事がここにあたります。経験そのものは価値中立であり、それ自体が学びになるわけではありません。しかし体験した出来事が学習のきっかけとなる点は非常に重要です。具体的経験がなければ次の段階である省察につながらないため、現場での行動を通じて学びの材料を得ることが求められます。

省察的観察

経験をした後は、その出来事を振り返り、省察することが必要です。ただ作業をこなすのではなく、なぜ成功したのか、なぜ失敗したのかを多角的に捉え直します。この過程で「自分の行動にどんな影響があったか」「他の方法はなかったか」といった問いを立てることで、経験を意味づけることができます。省察を行わないと、同じ経験を繰り返しても学びが定着せず、改善も進みません。効果的な省察は経験を学習へと変換する大切なプロセスです。

抽象的概念化

省察から得た気づきを一般化し、理論やルールとしてまとめるのが抽象的概念化です。自分なりの仮説や原則を言語化することで、経験が単なる記憶にとどまらず再利用可能な知識へと変わります。例えば「顧客対応では事前準備の徹底が成果に直結する」といった形で整理すれば、異なる場面でも応用できる知見になります。抽象化は個人だけでなくチームの共有知にもなり、組織的な学習を促進する効果があります。

積極的実験

最後の段階は、抽象化した学びを次の実践で試すことです。新たなアプローチを実際に行動へ移し、成果や課題を検証します。この試行を繰り返すことで、知識は現場で磨かれ、より強固なスキルやノウハウとして定着します。失敗から学び再挑戦する姿勢が求められるのもこの段階の特徴です。積極的実験を継続することで、経験学習のサイクルが回り続け、個人や組織の成長を加速させることができます。

02経験学習モデルのポイント

経験学習モデルを効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントを理解する必要があります。経験をただ繰り返すのではなく、振り返りを通じて学びを抽象化し、次の行動に活かすことで学習サイクルは機能します。以下に挙げる3つの視点を押さえることで、研修やOJTにおける教育効果を高めることができます。

具体的な経験から始めること

経験学習モデルは、必ず具体的な経験を出発点とします。実際の業務で体験する課題や成果が学習の材料となるため、机上の知識だけでは学びが成立しません。経験は成功に限らず、失敗や苦労といった体験も含まれます。むしろ失敗体験の方が、次の改善や学びに直結するケースは多いといえます。研修設計においても、現場での行動を伴うワークやシミュレーションを取り入れることで、学習サイクルの出発点を強化することが可能です。

振り返ることが大切

経験を得ても、そのままにしてしまえば学びは定着しません。経験を省察することで、成功や失敗の背景を整理し、改善点を発見することができます。振り返りの場を設けることで、自分の思考や行動を客観的に確認できるようになります。たとえばワークショップ後のディスカッションや、OJT後の1on1ミーティングは振り返りを深める良い機会です。経験を内省する時間を意図的に確保することが、学びを積み重ねる上で欠かせないステップといえます。

振り返りを次に行動に活用する

振り返りで得た気づきを、次の行動に結びつけることが経験学習モデルの核心です。抽象化した知見を具体的な行動計画に落とし込み、次の業務やプロジェクトで実際に試すことで、学びは成果につながります。例えば「顧客対応では事前準備を徹底する」という気づきを得たなら、次回は具体的なチェックリストを作成して実践することが有効です。このサイクルを繰り返すことで、学習は単発の出来事ではなく成長の連続プロセスとなります。

03経験学習モデルの活用例

経験学習モデルは研修だけでなく、日常業務やキャリア形成のさまざまな場面で応用できます。ここでは、OJT、ジョブローテーション、研修設計という3つの方法を取り上げ、それぞれがどのように学習サイクルを支えるかを解説します。

OJT (On-the-Job Training)

OJTは、職場で実際の業務を通じて学ぶ仕組みです。具体的な経験を通じて学び、上司や先輩の指導やフィードバックによって振り返りを深めます。そのうえで改善策を考え、次の業務に活かすというサイクルが自然に生まれる点が特徴です。経験学習モデルでは、知識を現場で試し、振り返りを繰り返すことが重要です。そのため、OJTは単なる実務指導にとどまらず、学びを行動に結びつける仕組みとして有効に機能します。成功には、指導者の適切な支援と振り返りの時間の確保が欠かせません。

ジョブローテーション

ジョブローテーションは、一定期間ごとに異なる部門や職務を経験する制度です。多様な環境で業務を行うことにより、社員は新しいスキルや知識を獲得し、組織全体の理解を深めることができます。また、異なる視点から物事を見る習慣が養われるため、柔軟な思考力や問題解決能力の向上にもつながります。経験学習モデルに照らすと、複数の経験を比較・省察し、抽象的な知識へと整理していく流れを支援する仕組みです。導入にあたっては社員のキャリア志向や適性を考慮することが重要です。

研修設計

▶︎参考:ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

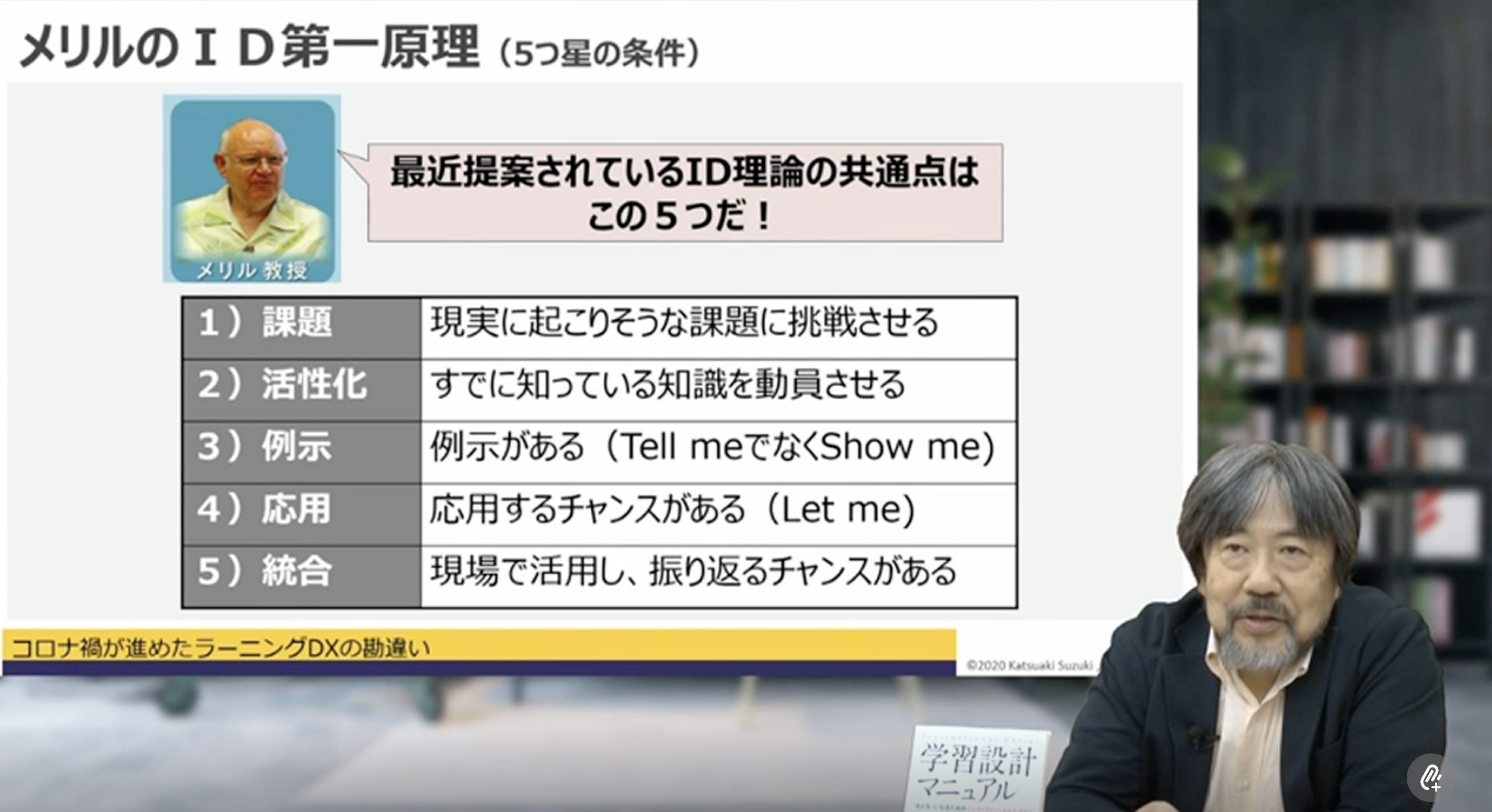

研修を設計する際にも経験学習モデルは有効です。知識を一方的に伝えるのではなく、まず受講者に体験をさせ、振り返りや議論を通じて気づきを促す方法が効果的です。メリルのID第一原理でも「教える前にやらせる」ことが強調されており、経験から課題を見つけ、その差を理解してから改善策を学ぶ流れが学習効果を高めます。研修の場で疑似的に失敗や課題を体験し、改善方法を考えさせることで、学びは実務に直結します。このようにアウトプットを重視した設計は、受講者の主体性を引き出し、学びを実際の仕事へ応用する力を育てることにつながります。

04経験学習モデルを導入する際の注意点

経験学習モデルを効果的に導入するためには、いくつかの注意点を押さえる必要があります。特に職場で実行する際には、経験からの学びを阻害しない環境づくりや支援が重要です。ここでは、導入時に意識すべき3つのポイントを紹介します。

失敗を許容する

経験学習モデルでは、成功体験だけでなく失敗から学ぶことが大きな意味を持ちます。社員が新しい挑戦に取り組む際に失敗を恐れると、学びの機会そのものが失われてしまいます。そのため、失敗を咎めるのではなく、そこから何を学ぶかに焦点を当てる姿勢が欠かせません。失敗を許容する文化を整えることで、社員は安心して挑戦でき、経験を次の行動に結びつけやすくなります。研修担当者は、失敗を前向きに扱う風土を醸成する役割を果たすことが求められます。

振り返りの時間を確保する

経験をしても振り返らなければ学びは定着しません。多忙な業務の中では振り返りの時間が後回しになりがちですが、学習サイクルを成立させるためには必ず確保する必要があります。経験直後に行う振り返りは記憶が鮮明で、気づきや改善点を得やすいのが特徴です。時間が取れない場合でも、簡単なメモを残して後で内省できるよう工夫することが大切です。研修設計においても、ディスカッションや1on1を組み込み、意図的に振り返りの場を設けることが効果的です。

内省を促すために答えを伝えすぎない

部下や受講者に経験学習を実践させる際、指導者が答えをすぐに伝えてしまうと内省や思考の機会を奪ってしまいます。学習者が自分で考え、気づきを得るプロセスこそが経験学習の要です。たとえ結論が間違っていても、その思考過程を尊重し、問いかけや対話を通じて導くことが求められます。指導者は「良い聞き手」となり、答えを与えるのではなく答えを引き出す姿勢を持つことが重要です。この工夫により、学習者の主体的な学びが育まれます。

05経験学習を加速させるSchoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。キャリア研修や管理職研修だけでなく、自律学習のツールとしても活用できるため、キャリアオーナーシップの推進に注力する企業で多く導入されています。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

経験学習に関するSchooの授業を紹介

経験学習モデルを効果的に活用するには、研修や日常業務の中で「経験→振り返り→学び→行動」のサイクルを実践できる仕組みづくりが重要です。Schoo for Businessでは、内省の習慣化、PDCAの実践方法まで、経験を学びに変えるための具体的な授業を多数提供しています。ここでは、研修担当者の方に特におすすめの授業をご紹介します。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育での「勉強」とは異なる大人の学び方をテーマに取り上げます。自分に適した学習方法を設計するために必要な考え方を整理し、インストラクショナルデザインの第一人者である鈴木克明教授から、実務で役立つ学び方を学ぶことができます。

-

熊本大学 教授システム学研究センター 教授

熊本大学 教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に『学習設計マニュアル』(共編著)、『研修設計マニュアル』、『教材設計マニュアル』、『教育工学を始めよう』(共訳・解説)、『インストラクショナルデザインの原理』(共監訳)、『学習意欲をデザインする』(監訳)、『インストラクショナルデザインとテクノロジ』(共監訳)などがある。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

手軽にできる振り返り・内省の習慣

この授業では、日常業務の中で無理なく取り入れられる内省の方法を紹介します。内省は「社会人基礎力」の基盤となる力とされ、自己理解や成長を促す重要な要素です。忙しい中でも続けられる簡単な振り返り手法を学ぶことで、自己成長を習慣化できるようになります。

-

ZaPASS JAPAN株式会社 代表取締役

ZaPASS JAPAN株式会社 代表取締役

2012 株式会社イルグルム 新卒入社→製品企画・戦略 入社後3年連続MVP、最年少マネージャーを経て、国内シェアNo1製品の製品企画・戦略に従事。 2017 AnyMind Group 香港法人の立ち上げ→グローバル全体の社長室 香港移住・拠点立ち上げから2年で35名の組織へと成長。その後香港・台湾・フィリピンの日系リージョナルヘッドとして組織を牽引。 帰国後はグループ全体の社長室でインフルエンサーD2Cブランド、ものづくりプラットフォーム等の3つの新規事業責任者・M&A・プロダクトマーケ・広報・採用戦略等を兼務。 2019年 ZaPASS JAPAN株式会社創業、代表取締役CEOに就任 日本・オランダに拠点でコーチングプラットフォームの開発・提供を行っている。 約4000名のビジネスパーソンのビジネスパーソン向けコーチング活用支援や、約400名のコーチ養成講座卒業生を輩出。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

すべての経験を学びにする「内省」の技術

この授業は、経験を価値ある学びに変えるための「内省」の基礎を学べる入門編です。振り返りを通じて自身の行動を整理し、今後の成長につなげるための基本的なメソッドを解説します。社会人基礎力として位置づけられる内省の重要性を理解し、日常業務に活かせる力を養うことができます。

-

一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事

一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事

ハーバード大学経営大学院でMBA取得後、金融機関金庫設備の熊平製作所・取締役経営企画室長などを務めた後、日本マクドナルド創業者に師事し、新規事業開発を行う。昭和女子大学キャリアカレッジでは、ダイバシティおよび働き方改革の推進、一般社団法人21世紀学び研究所ではリフレクションの普及、一般財団法人クマヒラセキュリティ財団ではシチズンシップ教育に取り組む。Learning For All等教育NPO活動にも参画。2018年には、経済産業省の社会人基礎力に「リフレクション」を提案し、採択される。文部科学省中央教育審議委員、内閣官房教育再生実行会議高等教育ワーキンググループ委員、経済産業省『未来の教室』とEdTech研究会委員などを務める。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

“もっと” デキる若手のPDCA

この授業では、新卒1年目を中心とした若手ビジネスパーソンに向けて、成果を出すために不可欠なフレームワーク「PDCA」の実践方法を学びます。Plan・Do・Check・Actionの基礎理解から、日常業務における具体的な活用法までを解説し、成長を加速させる実践力を養います。

-

株式会社センターピン 代表取締役

株式会社センターピン 代表取締役

1972年生まれ。会社員時代は残業月140時間、仕事漬けの毎日、でも人事評価は下から2つ目のクビ寸前。ストレスで10キロ以上激太り。そんなダメダメ会社員が「働き方革命」を自ら決行。わずか4ヶ月で残業ゼロ、人事評価は最高ランク、13kgのダイエット、年収も2.4倍に!。販売促進部門のマネージャーとして、コスト1/3で販促を28倍にした画期的な販促プログラムを開発。その実績が評価され社長賞獲得。時短化・業務効率化のエキスパートとしても、社内講師として全国の営業所を飛び回る経験を持つ。そんな会社員生活で培った仕事5倍速を実現する時短化・業務効率化のエキスパートとして、2015年より会社公認で副業スタート。残業ゼロ実現コンサルタント、ハイブリットワーク・シフトコンサルタント、セミナー講師、さらにはベストセラー作家という“ハイブリッドワーカー”として、才能を開花させるオヤジを増やしてきた。2019年独立。副業時代のセミナー・講座・企業研修での受講者数は、のべ1000名以上。『自分を劇的に成長させる!PDCAノート』はシリーズ13万部突破。信条は「書くことで人生は変えられる!」

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

06まとめ

本記事では、コルブが提唱した経験学習モデルの概要、4つのプロセス、業務での活用例、導入時に押さえるべき注意点を解説しました。経験を振り返り、気づきを抽象化して次の行動に活かすサイクルを繰り返すことで、学びは単なる知識にとどまらず、行動変容へと結びつきます。失敗を恐れず挑戦し、振り返りを習慣化することが、個人の成長と組織全体の学習文化を育む重要な要素となります。ぜひ日々の業務の中で意識的に取り入れ、継続的な成長につなげてください。

▼【無料】働き方改革から学び方改革へ~学ぶ時間の創出で離職率が低下した事例~|ウェビナー見逃し配信中

働き方に関する制度改善を多数行ってこられた株式会社クロスリバー 代表取締役 越川慎司氏をお招きし、「残業削減ではない方法で働き方改革を行い、社員の自発性と意欲を著しく向上させ、離職率を低下させるための自律学習の制度設計」について語っていただいたウェビナーのアーカイブです。同社の調査・分析内容と自律学習の制度設計を深堀ります。

-

登壇者:越川 慎司様株式会社クロスリバー 代表取締役

ITベンチャーの起業などを経て2005年に米マイクロソフト本社に入社。業務執行役員としてパワポなどの責任者を経て独立。全メンバーが週休3日・リモートワーク・複業の株式会社クロスリバーを2017年に創業し、815社17万人の働き方と成果を調査・分析。