自律学習とは?自律型人材を育成するメリットや方法を解説

経営戦略や事業目標の達成に向け、企業において自律型人材のニーズが高まっています。それに伴い、社員を自律型の人材へと育成する「自律学習」の導入を検討している企業も少なくないでしょう。この記事では、自律型人材の育成方法やもたらす効果を中心に、自律学習について解説します。

- 01.自律学習とは

- 02.自律学習の推進が必要になる理由

- 03.自律型人材の必要性とは

- 04.自律型人材の特徴

- 05.自律型人材を育成するメリット

- 06.自律学習を支援する方法

- 07.自律学習に役立つSchooのオンライン研修

- 08.まとめ

01自律学習とは

自律学習とは、自分に必要な分野を自身で考えて学び、業務に生かし遂行できる「自律型人材」になる、育てる学習を指します。社会の変化が激しく日々新しい情報のインプットが求められる時代に、指示待ちの人材を放っておくと会社にとってメリットはないでしょう。自律して学習のできる環境を用意し、業務遂行や会社の経営目標達成に繋がる情報を積極的に学習できる人材を増やすことがこれからの企業には求められています。社員一人一人がセルフマネジメントができ、目的を持って行動できる状態がベストです。

自立学習との違い

自律学習とは、自分で目標を設定し、進捗を管理しながら主体的に学ぶことを指します。学習内容や方法を自分で選び、適宜修正を加えるなど、自己管理能力が重視されます。 一方、自立学習は、他者の支援に頼らず、自分の力で学びを進める姿勢を指します。自立した学習者は指示や助言なしに学習に取り組み、問題解決を自ら行います。つまり、自律学習は「自己コントロール」に焦点を当て、自立学習は「他者への依存の少なさ」に焦点を当てている点が大きな違いです。

02自律学習の推進が必要になる理由

受動的では社員も企業も時代の変化に取り残されてしまう現代において、柔軟に変化できる状態にしておかなければいけません。企業は能動的な社員、いわゆる自律型人材を育成することで事業のスピード感は高まり、徐々に質も向上し企業の利益創出につながります。柔軟に動ける人材と組織づくりの重要性は今後より高まってくるでしょう。 以下で具体的に自律学習が必要な理由について解説します。

共同型プロジェクトの増加

現代において一つの部署のみで完結するプロジェクトは少なく、時には企業同士が関わって遂行する事業が増えています。そのため、従来行っていた業務とは異なる動きが求められます。上司の指示に従いながらも、各メンバーが自身で自分の役割を考え、学習しながら業務を遂行し、滞りなくプロジェクトを進められるような努力が必要です。能動的な動きをできるようになっていれば柔軟に適応できるため、自律学習のニーズは高まっています。

個性を評価する評価制度の普及

共同型プロジェクトの増加により、プロフェッショナルとしての活躍が求められるようになりました。それに伴い、各分野で秀でた才能や個性を評価する文化が広まり、個人のスキルアップに対する関心度が高くなったように思われます。一つの分野でただ言われた仕事を遂行するのではなく、自律学習で常に知識をインプットしスキルアップしていくことがこれからの会社員には求められていきそうです。

プロフェッショナル人材のニーズの高まり

これまでは会社の風潮に合った人材や将来性に期待した採用が一般的でしたが、これからは専門家としての社内での活躍を求められるようになるため、プロフェッショナル人材を採用する動きが強まっています。同時に、既にいる社内の人材をプロフェッショナル人材に教育する動きも見られます。

VUCA時代の到来に向けてさまざまなインプットが求められている

VUCA(不確実性、変動性、複雑性、曖昧性)の時代において、変化の激しい環境に対応するためには、多様な情報やスキルを柔軟に取り入れる力が必要です。一つの専門分野に固執するだけでなく、複数の分野にまたがる知識やスキルを持つ「T型人材」が求められるようになっています。これを実現するためには、自律学習が欠かせません。自らの興味や業務上の必要性に応じて、主体的に学び続けることで、変化する環境に対応し、イノベーションを生み出す力を養うことができます。したがって、VUCA時代を生き抜くためには、組織や個人レベルで自律学習を推進することが重要です。

▼VUCAについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】VUCAとは?注目される理由や必要なスキルについて解説する

グローバルな環境での競争力をつけるため

ビジネスの世界では、グローバル競争が激化し、技術革新や市場ニーズの変化も加速しています。このような環境では、企業が持続的に成長するためには、社員一人ひとりが自律的に学び、スキルを高め続けることが不可欠です。上司の指示を待つだけでは変化に対応できず、競争力を失うリスクが高まります。自律学習を推進することで、社員は自ら課題を発見し、必要な知識やスキルを迅速に習得し、ビジネスチャンスを逃さず活かすことができます。結果として、企業全体の競争力強化やイノベーションの創出につながるのです。

03自律型人材の必要性とは

社会の変化に合わせて企業も指針やビジョン、働き方を変えていくにあたり、どんな状況にも対応できる人材が求められるようになります。自分の頭で考え主体性を持って業務にあたれる人材が自律型人材です。変化に適応できずに受動的に仕事をこなす人材は、これからの企業の在り方とはマッチせずに企業の利益に貢献できない人材と見なされてしまうかもしれません。企業が向かう目標に向けて一緒に歩みを進められる人材のニーズがより高まっていくでしょう。

04自律型人材の特徴

自律型人材の特徴には次のようなものが挙げられます。

- 1:自ら行動に移せる

- 2:責任感を持ち業務に取り組める

- 3:自身の個性を仕事に生かせる

これらの特徴を持つ人材は、変化の多い現代社会やビジネス環境において、組織にとって非常に貴重な存在です。また、こうした自律型人材を育てるためには、企業側も成長を支援する環境作りが求められます。ここでは、それぞれについて詳しく解説します。

自ら行動に移せる

自律型人材は上司から指示されるまで動かないのではなく、自分で必要とされていることを認識し、積極的に行動できるという特徴があります。単純にフットワークが軽いのではなく、自分の役割を認識しているため、結果を出すスピードも高く企業の成長スピードを上げてくれます。

責任感を持ち業務に取り組める

自分の役割を認識して行動しているため、責任が伴っていることも理解し、自責で行動ができます。受動的な人材は言われたことをただこなすことが多いため、責任の所在について曖昧になっているかもしれません。自分に責任があることを認識していれば、より一層業務に対して真摯に取り組めるでしょう。

自身の個性を仕事に生かせる

自律型人材は任された仕事に対して自分の考えを持っているため、良い意味で周りに流されずに自身の個性を発揮できます。仕事を与える側も、自律している人材に対してはその人材の強みを生かせる業務を振りやすくなるでしょう。各社員が自分の得意や専門性を活かせれば、会社の資源である人材を無駄なく使用できます。

05自律型人材を育成するメリット

自律型人材を育成することで、組織に自律型人材が増え、全体的な生産性や競争力が向上します。具体的なメリットには次のようなものが挙げられます。

- ・業務遂行のスピードが上がる

- ・業務効率が高まる

- ・環境の変化に柔軟に対応できる

ここでは、上記のメリットについて具体的に解説していきます。

業務遂行のスピードが上がる

従来の業務と異なる新しい業務が発生した場合、これまで指示待ちで業務を遂行していた社員はスピード感が低く着手に時間がかかるでしょう。自律型人材はいかなる状況でもその環境に適応するように行動ができるため、スピードを落とすことなく業務を進められます。例え経験したことのない業務だったとしても、自分の役割を考えながら時にはリサーチし、業務に適応できるように動けるでしょう。

業務効率が高まる

行動に移すスピードが早ければ、自然と業務効率もアップします。効率が悪くなる原因として「業務の進め方が分からない」「問題を解決するのに時間がかかる」などがありますが、自律型人材の場合は不明点があればまず自分で解決策がないか検討し、解決できそうになければ上司に相談するなどの次の手段に移るスピードも高いのが特徴です。固定概念に囚われず、会社の利益を第一に追求できる自律型人材が組織にいれば、業務効率は改善していきます。

環境の変化に柔軟に対応できる

近年はテレワークなどの新しい働き方が社会に浸透しましたが、まだオンラインミーティングの導入などが進んでおらず、時代の変化に対応できていない企業も見られます。自律型人材は環境の変化に柔軟に対応し、時には提案も行います。先陣を切って会社の体制を変えていこうと動けるのも自律型人材の特徴です。

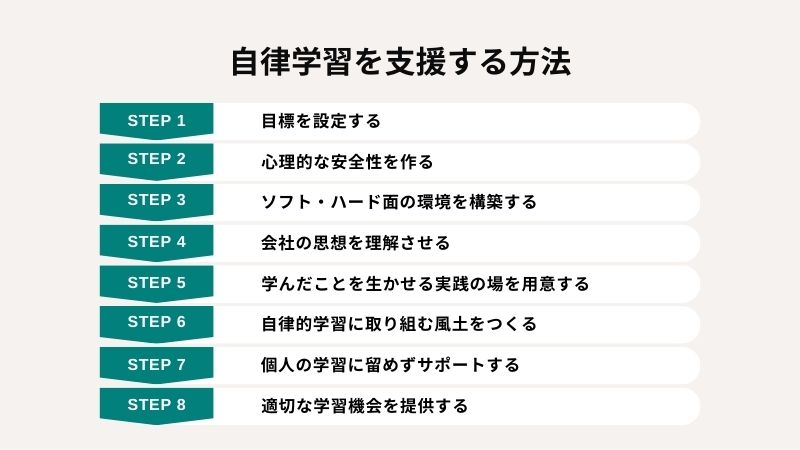

06自律学習を支援する方法

自律型人材を社内で育成するには、いくつかのステップを踏む必要があります。これから自律型人材を育成する環境づくりを検討されている方は参考にしてみてください。

目標を設定する

企業の事業内容やビジョンによって、求められる人材は変わってきます。まずは管理職が中心となり、自社にとってどのような人材が必要か検討し、採用目標や育成目標を設定しましょう。また、社内で自律型人材と思われる人材をモデルケースとし、その人材を目標にすることもおすすめです。社員にとっては身近な存在をモデルにした方がイメージがしやすいこともあります。

心理的な安全性を作る

自律型人材の特徴の一つに、自身の個性を周りを気にせず発揮できるところがあります。個性を発揮するためには、社員の心理的な安全性を作り自然と他者を気にせずに発言や行動ができる状態を作る必要があります。心理的安全性を確保すると、受動的な人材も能動的な言動を起こせるようになるなど自律性を促せる可能性があるので、社員が働きやすい環境づくりは重要です。

ソフト・ハード面の環境を構築する

心理的安全性と重なる部分がありますが、自律型人材を育成するという会社の方針を社員に理解させることで、社員の行動を促したりその行動を受け止める空気感を作り出せます。加えて、社員の個性や行動を評価する制度の整備も能動的な人材を育成する上で必要な取り組みです。成果だけで評価する制度だと思い切った行動は起こしづらくなるため、新しい評価制度の導入は自律型人材育成のステップの一つです。

会社の思想を理解させる

自律型の業務遂行は、会社の目標や思想に沿ったものでないといけません。そのためには、会社の目標や向かうべきところを社員に理解させる必要があります。大きな組織になればなるほど社員への浸透には時間がかかりますが、まずは管理職から意識改革を行い、行動ベースにまで落とし込んで改善を進めていきましょう。

学んだことを生かせる実践の場を用意する

学んだ情報は知識として留めておかず、すぐにアウトプットをして効果的に身につけられるようにしましょう。社員同士で共有する環境を作ると自然とインプットの質も向上しやすくなるので、定期的にアウトプットの時間を作るなど実践の場を用意することをおすすめします。 また、使用する教材ですが、まずはすでに存在しているものがおすすめです。自社でオリジナルの教材を作るのもできますが、作成に時間がかかるため既存のオンライン動画などの教材を利用すれば、必要な情報をすぐにインプットできます。

自律的学習に取り組む風土をつくる

自律学習を支援するためには、まず社員が主体的に学びに取り組める風土をつくることが重要です。例えば、挑戦を歓迎する文化を醸成し、失敗を学びの機会と捉える組織風土を構築することが挙げられます。また、学びを重視する姿勢を企業全体で示すことも有効です。具体的には、社員が学習成果を共有できる場や、学びを評価する仕組みを導入することが挙げられます。こうした風土があることで、社員は自ら学習の重要性を認識し、自律的な学びを習慣化しやすくなります。また、学びに対する心理的安全性が確保されることで、社員が積極的に新しいスキルや知識を習得しようとするモチベーションが高まります。

個人の学習に留めずサポートする

自律学習は個人任せにするだけでは十分な効果を得られない場合があります。そのため、企業は社員の学びを組織的にサポートする仕組みを整えることが重要です。たとえば、学習の目標設定を支援するメンター制度や、社員のスキルアップを可視化するシステムを導入することが効果的です。また、学習を業務と関連付けることで、学びの成果を実践に活かせるようにします。学習内容を同僚や上司と共有する場を設けると、知識が個人だけでなく組織全体の資産として広がり、相互に刺激し合う環境が生まれます。このように、個人の学びを組織全体で支えることで、継続的な学びの循環を生み出すことが可能になります。

適切な学習機会を提供する

社員が自律学習を実現するためには、企業が適切な学習機会を提供することが必要です。具体的には、外部セミナーの参加やオンライン学習プラットフォームへのアクセスを支援するほか、スキルアップにつながる研修プログラムを設計・実施することが挙げられます。また、社員のキャリアプランに応じた多様な学習コンテンツを用意し、自身の目標や興味に合った内容を選択できる仕組みを作ることも重要です。さらに、学習時間の確保を支援するために、業務時間内に学習を行える制度や仕組みを導入することで、社員が負担を感じることなく学びに集中できます。これにより、社員はスキルの向上を実感しやすくなり、学びへの意欲がさらに高まります。

07自律学習に役立つSchooのオンライン研修

Schoo for Businessは、国内最大級9,000本以上の講座から、自由に研修カリキュラムを組むことができるオンライン研修サービスです。導入企業数は4,000社以上、新入社員研修や管理職研修はもちろん、DX研修から自律学習促進まで幅広くご支援させていただいております。

Schoo for Businessの特長

Schoo for Businessには主に3つの特長があります。

【1】国内最大級9,000本以上の講座数

【2】研修設定・管理が簡単

【3】カスタマーサクセスのサポートが充実

自律学習におすすめなSchooの講座を紹介

Schooは汎用的なビジネススキルからDXやAIのような最先端のスキルまで、9,000本以上の講座を取り揃えております。この章では、自律学習におすすめな授業を紹介いたします。

「自分らしさ」を武器にするこれからのリーダーシップ

近年、リーダーシップの在り方に大きな変化が訪れています。変化が激しく、正解がない今の時代、強い力でメンバーを先導するよりも、リーダー自身の強みや時には弱さをさらけ出しながら、状況に応じた適切なリーダーシップを発揮することが求められるようになりました。 その中でキーワードとして上がってきているのが「オーセンティックリーダーシップ」です。今、リーダーとして「このやり方でいいのだろうか」と悩んでいる方、これからリーダーを目指そうとしている方、また非リーダーでも自らリーダーシップを発揮しながら仕事に取り組みたい方に向け、オーセンティックリーダーの考え方、明日から活かせるマインドセットなどを学んでいきます。

-

株式会社チームボックス代表取締役

株式会社チームボックス代表取締役

1973年福岡県生まれ。早稲田大学卒業、レスター大学大学院修了。三菱総合研究所を経て、早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任。自律支援型の指導法で大学選手権二連覇を果たす。2010年より日本ラグビーフットボール協会、指導者を指導する立場である初代コーチングディレクターに就任。12年より3期にわたりU20日本代表ヘッドコーチを経て、16年には日本代表ヘッドコーチ代行も兼務。14年、企業のリーダー育成トレーニングを行う株式会社チームボックス設立。18年、コーチの学びの場を創出し促進するための団体、スポーツコーチングJapanを設立、代表理事を務める。著書に『ウィニングカルチャー 勝ちぐせのある人と組織のつくり方』(ダイヤモンド社)など多数。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

アイデア量産の思考法

「消費者の行動からアイデアの種を見つける訓練をする授業です。」 『そうそう、これが欲しかった』と思える商品・サービスを作るためには、消費者の「不満の解消や、充たされない気持ちを充たす」ことが重要です。 こうした消費者の不満・未充足は、普通の人が行っている、ちょっと変わっている消費者行動やマイブーム・こだわり、提供する企業側からすると間違った使い方などの観察で得られる「新奇事象」に目を向ければ、見つけやすくなります。 本授業は、努力しているのにアイデアが浮かばない人のために新しいマーケティング手法の1つである「新奇事象」を通じて「アイデアの種」をゲットしてもらう授業です。

-

マーケター

マーケター

1984年生まれ。龍谷大学法学部卒業後、データサイエンスの重要性を痛感し、多摩大学大学院で"学び直し"。 その後、株式会社デコムなどでデジタルマーケティング、消費者インサイト等の業務に携わり、現在は「テクノロジーで『今起きていること』を明らかにする報道機関」を目指す報道ベンチャーにてマーケティング全般を担当している。 政治、経済、文化など、さまざまなデータをデジタル化し、分析・予測することを得意とし、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌にも登場している。 ◇主な著書 「なぜ「つい買ってしまう」のか?~「人を動かす隠れた心理」の見つけ方~」(光文社)2019 「誤解だらけの人工知能」(光文社)2018 「データサイエンス「超」入門 嘘をウソと見抜けなければ、データを扱うのは難しい」(毎日新聞出版)2018

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

課題設定力の磨き方~ロジカルに課題の精度を上げる方法~

生産性やアウトプットの質を高める上で重要な「課題設定力」をどのように磨いていくか、そのノウハウについて学んでいきます。 課題設定の精度を上げる手法として、ロジカルに考えていく方法、そしてラテラルに考えていく方法があります。第1回目の授業では、ロジカルに課題設定の精度を上げる方法について紹介します。

-

株式会社アンド・クリエイト 代表取締役社長

株式会社アンド・クリエイト 代表取締役社長

大手アパレル企業を経て、1998年にプライスウォーターハウスコンサルタント(現IBM)入社。企業変革戦略コンサルティングチームのリーダーとして、多くの変革プロジェクトをリード。「人が変わらなければ変革は成功しない」との思いから、専門を人材育成分野に移し、人材開発のプロジェクトをリード。 2005年に当時の社長から命を受け、コンサルティング&SI事業の人材開発部門リーダーとして育成プログラムを設計導入。ベストプラクティスとして多くのメディアに取り上げられた。2013年に独立し執筆・講演活動を開始。講師として、大前研一ビジネス・ブレークスルー、日本能率協会、日経BPセミナー、大手銀行系研修会社などに多数のプログラムを提供し、高い集客と満足度を得ている。 著書は「一流の学び方」など現在18冊を出版。東洋経済オンライン、プレジデントオンラインなど連載多数。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

08まとめ

自律学習の環境を整備することにより、能動的に会社の利益に貢献してくれる自律型人材の育成が進みます。まずは経営職から管理職が会社の目指す姿を明確にし、自律型人材の育成方針と合わせて社員に伝える必要があります。社員を動機づかせるためには会社の空気感や環境を変える必要があるので、社員一丸となって企業に利益をもたらす人材の育成を進めていきましょう。

▼【無料】自律型組織の作り方〜人的資本時代のリーダーシップと人材育成〜|ウェビナー見逃し配信中

自律性を持った人材を育てる「自律型組織」についてのウェビナーアーカイブです。トップダウンの統率による組織に限界を感じ、ボトムアップで社員が自律的に動けるよう組織開発を行う企業が増えています。Zホールディングスにて次世代リーダー開発を担う伊藤羊一氏をお招きし、現代に適応した自律型の組織の作り方についてお話いただきます。

-

登壇者:伊藤 羊一 様Zアカデミア学長 / 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 / Voicyパーソナリティ

日本興業銀行、プラスを経て2015年よりヤフー。現在Zアカデミア学長としてZホールディングス全体の次世代リーダー開発を行う。またウェイウェイ代表、グロービス経営大学院客員教授としてもリーダー開発に注力する。2021年4月に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)の学部長に就任。代表作に56万部超ベストセラー「1分で話せ」。ほか、「1行書くだけ日記」「FREE, FLAT, FUN」など。