内発的動機づけとは|外発的動機づけとの違い・社員のやる気を高める方法を紹介

人材育成において「動機付け」が重要視されています。この動機付けによりモチベーションのアップを高め育成を促進させることを目的として活用されますが、そのうち「内発的動機」の重要性とはどのようなものなのでしょうか。本記事では、内発的動機に関して着目し人材育成に欠かせない理由について解説していきます。

01内発的動機づけとは

内発的動機づけとは、物事に対する強い興味や探求心など「人の内面的な要因によって生まれる」動機づけのことです。内発的動機は、仕事に対する興味や関心、そこから生まれるやりがいや達成感などといった自分自身の内からなる動機により行動に結びつきます。結果として、行動をすること自体が目的になるので、高い集中力の発揮、質の高い行動を自ら進んで長期間に渡り続けられるというメリットがあります。内発的動機が生まれる前提条件として「その仕事に対する好奇心や探求心、向上心」が必要となるため、実施方法が明確でなく、短期的には効果が出にくいというデメリットがあります。

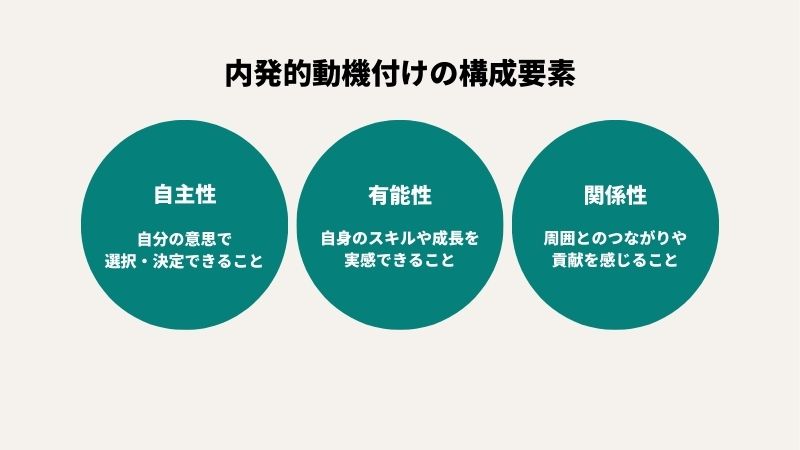

内発的動機の構成要素

内発的動機づけは、「自主性」「有能感」「関係性」という3つの骨子で構成されています。まず、自主性は自分の意思で行動できるという感覚で、個人が選択や決定を自ら行えることが重要です。有能感は自分の能力を信じ、挑戦的な課題に取り組む中で成功体験を得ることで高まります。最後に、関係性は他者とのつながりや信頼関係を感じることで、人はサポートされていると実感し、動機づけが強化されます。この3つの要素が揃うことで、人は内発的に動機づけられ、より深く関与し、持続的に取り組むことができるようになります。

内発的動機の具体例

内発的動機の具体例には以下があります。

- 新しい知識を得ることが楽しく、自己成長のために積極的に本を読む。

- スポーツにおいて記録を伸ばしたり技術を向上させることにやりがいを感じて練習する

- スキル向上を目的に、外部の評価ではなく自分のために資格の勉強をする。

- 音楽やアートなどで、表現すること自体に充実感を感じ、創作する

いずれも外的な報酬を目的とせず、自分の楽しみや成長のために自発的に行動する例といえるでしょう。

02内発的動機と外発的動機の違い

Schoo for Businessの講座『15分で学ぶ 元Googleシニアマネージャーが教えるマネジメントの授業』に登壇するAqxis合同会社 代表の多田 翼氏は、内発的動機と外発的動機の違いを以下のように説明しています。

人を動かすアプローチには、外発的動機付けと内発的動機付けの2つがあります。外発的動機付けとは、本人の外側から刺激を与えるもので、平たく言えば「飴と鞭」です。お金、地位、ポジションなどの報酬(飴)を与えることや、逆に罰を避けるために嫌々動く(鞭)といった、条件付きの報酬によるアプローチを指します。一方、内発的動機付けは、本人の内面から湧き出る気持ちを原動力とするものです。具体的には、わくわくする、興味がある、好奇心があるといった感情や、物事を成し遂げた際の達成感や成長の実感が含まれます。子供が何かに熱中するように、主体的に動きたくなる状態が特徴です。

これらを例えるなら、外発的動機付けは「外からエンジンを回して車を動かすこと」、内発的動機付けは「車自らがガソリンを満たして走り出すこと」と言えるでしょう。マネジメントにおいて、どちらを使うのが絶対的な正解というわけではなく、時と場合によって使い分けが必要です。一方、部下に主体的に動いてもらうことを目指す場合、基本的には内発的動機付けへの働きかけが重要です。

-

Aqxis 合同会社 代表

Aqxis 合同会社 代表

Google でシニアマーケティングリサーチマネージャーを経て独立。2年間のフリーランス (個人事業主) を経て Aqxis 合同会社(https://aqxis.biz)を設立し代表に就任。Google 以前はインテージにてマーケティングリサーチ業務に従事。

03内発的動機が注目されている理由

内発的動機づけが企業に必要な理由とは、どんな理由なのでしょうか。内発的動機づけを企業が重要視する理由にはいくつかありますが、その主な理由をここではご紹介します。動機付けの必要性として理解していきましょう。

1. パーパス経営への関心

パーパス経営とは、企業が利益追求だけでなく、社会的使命や価値を明確にし、従業員がそのビジョンに共感することでモチベーションを高める経営手法です。内発的動機づけは、従業員が自分の価値観と企業の目的を一致させることで、仕事に対する情熱や意味を感じるため、パーパス経営において重要な要素とされています。

2. 働き方の多様性や流動化

働き方が多様化し、フリーランスやリモートワークが広がる中で、従業員は自分に合った働き方を選べるようになっています。そのため、報酬や昇進だけでなく、内発的動機づけが従業員のモチベーションを維持する重要な要素となります。内発的動機づけにより、自分にとって意味のある仕事を選ぶことが可能となり、企業にとっても有能な人材を長期的に維持するために有効です。

3. 従業員エンゲージメント向上による企業成長

内発的動機づけは、従業員のエンゲージメント(仕事への情熱や満足度)を高めることができ、エンゲージメントが向上すると、従業員は自分から積極的に貢献しようとします。この積極的な姿勢が企業全体の成長を促進し、結果として企業の競争力を高めることに繋がります。従業員が会社の目標に共感し、自発的に働く環境が企業の長期的な成功を支えるのです。

4. 生産性と創造性の向上

内発的動機づけは、従業員が自分の成長や達成感を重視して行動するため、仕事への没頭度が高まり、生産性が向上します。また、自らの興味や情熱に基づいて働くことで、創造的な解決策やアイデアが生まれやすくなり、イノベーションを推進することができます。このように、内発的動機づけは企業の生産性や創造性を引き出す原動力となります。

04内発的動機のメリット・デメリット

内発的動機は人の内面的な要因によって生まれるので、高い集中力の発揮、質の高い行動を自ら進んで長期間に渡り続けられるというメリットがあります。その一方で実施方法が明確でなく、短期的には効果が出にくいというデメリットがあります。ここでは内発的動機における具体的なメリット・デメリットを紹介します。

内発的動機のメリット

内発的動機のメリットには以下があります。

- ・持続性が高い

- ・創造性向上

- ・満足感の向上

持続性が高い

内発的動機は、個人の興味や価値観に基づいて行動するため、外部からの報酬や強制に頼らずにモチベーションを維持しやすい点が特徴です。この持続性は、困難な課題に直面しても継続的に取り組む姿勢を支える重要な要因となります。例えば、自己成長や新しいスキルの習得を目指す際に、内発的動機はやる気を高め、結果として目標達成への意欲を高めます。

創造性向上

内発的動機は、自分が興味を持つ分野や好きな活動に取り組む際に発揮され、創造性を高める効果があります。自由な発想を促し、柔軟な思考や新しいアイデアが生まれやすくなるため、課題解決やイノベーションの推進に貢献します。

満足感の向上

内発的動機で行動する場合、行動そのものが楽しい、やりがいがあると感じられます。その結果、達成した際には、外的報酬に依存しない深い満足感や自己効力感を得られます。この満足感は、次の挑戦への意欲を生むだけでなく、日々の仕事や学びにおいて幸福感を高める重要な要素です。

内発的動機のデメリット

内発的動機のデメリットには以下があります。

- ・外部の影響を受けにくい

- ・興味の偏りがある

- ・即効性が低い

外部の影響を受けにくい

内発的動機は個人の内面に基づくため、外部からのフィードバックや影響を受けにくいです。このため、チームや組織の方針と個人の動機が一致しない場合、協調性や柔軟性の面で組織に影響を及ぼす可能性があります。また、内発的動機だけでは組織の目標達成への寄与しにくいという側面もあります。

興味の偏りがある

内発的動機は、個人の興味や好奇心に大きく依存するため、特定の分野に偏りが生じることがあります。これによって、業務全体や組織として必要なスキルや知識が不足する可能性があります。その結果、バランスの取れた能力開発や業務配分が難しくなる場合があるので対策が必要です。

即効性が低い

内発的動機は長期的な効果を持つ一方で、即効性に欠ける場合があります。個人が内発的に動機付けされるまでに時間がかかるため、緊急性が求められる課題や短期間での成果を期待される状況では不利になることがあります。この点で、外発的動機と比べてスピード感に欠ける場合があるといえるでしょう。

05内発的動機を高める7つの方法

内発的動機を高める方法には以下の7つがあります。

- 自己分析の機会を設ける

- 意思決定の機会を与える

- 目標設定に対する理解度の向上

- 個人の適性に応じた業務配分を行う

- アンダーマイニング効果を避ける

- 主体的なキャリア形成の支援をする

- 管理職のマネジメント能力向上

それぞれの方法を解説します。

自己分析の機会を設ける

内発的動機づけを促すには、自分自身の興味・関心や価値観を自己認識する必要があります。そのため、1on1やキャリア面談を通じて、自分がどんなことに興味があるのか、どんな仕事を面白いと感じるのかなどを読み解くための自己分析の機会を設けるといいでしょう。また、自分の特性に気づいていない社員も多く存在します。「特技がない」と答える日本人は多く、これは他者と比較してしまうことに起因しているようです。このような場合は現場の管理職が「君のこういうところが良いよね」・「他部署の人がこういうところを褒めていたよ」などと、周りから気づきを与えてあげることも効果的です。

意思決定の機会を与える

意思決定の機会を与えることは、内発的動機に繋がりやすいと言われています。意思決定には多少のストレスがかかります。これは多くの意思決定をしている管理職であれば体感していることかもしれません。ストレスがかかる一方で、自分で意思決定をしているという実感は、内発的動機に繋がりやすいのも事実です。自分の意見を承認してくれているという一種の承認欲求も満たされているのかもしれません。そのため、一定の裁量を与えたり、フィードバックの際も答えを教えるのではなく「どうしたら良かったと思う?」と自分の言葉で語らせたりすると効果的です。

目標設定に対する理解度の向上

面談の場などを通して、期待していることや良い点、伸ばして欲しい点などを伝えることで評価されていること、期待されていることへの興味関心がわき、内発的動機に繋がります。面談の場での伝え方などは、人事部門から面接者への指導を行い適切な対応を取れる様にする必要があります。

個人の適性に応じた業務配分を行う

得意、不得意、適性を把握し、やりがいを感じやすい業務を担当させることも内発的動機に繋がりやすい方法です。得意としていることは、言い換えると好きなこと、関心があることです。それを活かした業務配分を行うことでストレスを軽減しながらも、パフォーマンスの発揮に期待が持てます。得意なことと適性が異なる場合もあります。その様な場合には、適性を活かし業務配分を行います。ただし、配分に関して適性を勘案したなどの説明を行い納得できるサポートが必要です。

アンダーマイニング効果を避ける

アンダーマイニング効果とは、内的な達成感や満足感などを得るために自ら行っていたことが、お金など他人から報酬を受けることで、目的にすり代わり、本来の内的な動機が失われることです。その他にも 外的動機づけの評価に繋がらないとやる気を削がれるなどを避ける必要もあります。これだけやっているのだから、昇給するだろうなどと考えていた結果、そうなった場合にはモチベーションは下がってしまいます。そうならないためには、努力はしているが不足している部分が何かを指導し、より一層頑張っていけるフォローを行う必要があります。普段から高い評価をし続けることも内発的動機を下げる要因になります。評価されることが当たり前となり、評価されないことに不満をもつ認識となればそれは外発的要因となります。

▼アンダーマイニング効果について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】アンダーマイニング効果とは?内発的動機つけで社員のやる気をアップさせる方法を解説

主体的なキャリア形成の支援をする

社員に対してキャリア研修を実施したり、キャリアの棚卸しを手伝うなどをして、社員それぞれのキャリアデザインを描いてもらうよう支援することで、内発的動機づけを高めることができます。個々の強みや興味を自己分析することで自己理解が深まり、仕事に対するやりがいを感じることができます。

管理職のマネジメント能力向上

管理職による業務アサインや目標設定、権限委譲やフィードバックによって、メンバーの内発的動機を引き出すことができます。また、従業員の自主性を尊重し、彼らが自分の仕事に意味を見いだせるような環境を作ることが重要です。そのためにはコーチングスキルや目標設定方法についても正しい方法を理解し実践することが重要になります。

06内発的動機づけを高めるためのマネージャーの振る舞い

オンライン学習サービスSchooの「15分で学ぶ 元Googleシニアマネージャーが教えるマネジメントの授業」という授業で、Aqxis 合同会社 代表の多田 翼氏は内発的動機づけを高めるには、メンバーが自ら動きたくなる「土壌」を築くことが重要と述べています。

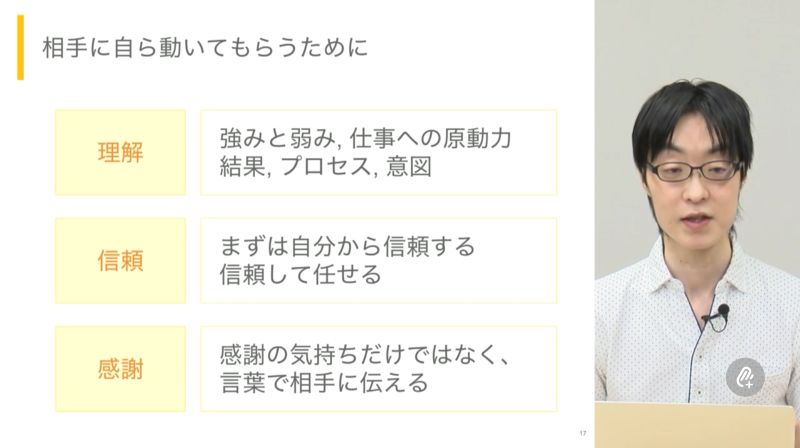

マネージャーが相手の強みや行動の意図を深く理解することで、自分も理解される関係が生まれます。その上で仕事を任せて信頼を示し、さらに感謝を言葉で伝えることで、相手からの信頼も得られます。こうした姿勢が、相手の好奇心やわくわくを刺激し、主体的な行動を引き出す土壌を形成するのです。この章では、内発的動機づけを高めるために求められるマネージャーの3つの振る舞いについて詳しく紹介します。

理解

内発的動機づけを高める「理解」とは、単に業務の進捗を知ることではありません。具体的には、メンバーの特性から生じる強みや弱み、仕事への原動力、そして結果に至るまでのプロセスやその裏にある狙い・意図までを深く把握することを指します。

これが必要な理由は、「理解してから理解される」という原則があるためです。マネージャーがまず相手を深く理解する姿勢を示すことで、初めてメンバーからもマネージャー自身が理解されるようになり、良好な関係性が築かれます。こうした深い相互理解こそが、メンバーが主体的に動き出せる「土壌」を作る第一歩となるのです。

例えるなら、理解は「植物の状態に合わせて土を耕し、必要な栄養を見極めること」に似ています。根っこの部分にある意図や強みを知らなければ、内発的動機という芽を健やかに育てることはできません。

信頼

「信頼」とは、具体的にはメンバーを信じて仕事を任せる姿勢を指します。これは決して単なる「放任」ではなく、相手の能力や状況に応じて適切にフォローしながら、信頼をベースに役割を委ねる振る舞いです。

この姿勢が必要な理由は、マネージャーがまず信頼を示すことで、結果としてメンバーからも信頼されるという双方向の関係が築けるからです。こうした信頼関係こそが、相手が自ら動き出すための「土壌」となります。信頼され任されているという実感が、命令や報酬に頼らずとも、本人の内面から湧き出る主体的な行動を促すのです。

感謝

「感謝」とは、単に心の中で思うだけでなく、マネージャーが自分の言葉でしっかりと相手に伝える振る舞いを指します。直接伝えるのが気恥ずかしい場合は、メッセージやメール、あるいは人づてに間接的に伝えることも1つの方法です。

感謝が必要な理由は、理解と信頼のサイクルに加え、感謝を伝えることでメンバーが自ら動きたくなる「土壌」を整えることができるからです。こうした感謝の言葉を伝え続ける姿勢こそが、相手の内面にある「わくわく」を刺激し、主体的な行動を引き出すためのマネージャーとしてのあり方となります。

07内発的動機付けの促進に活用できるSchoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。管理職が部下の内発的動機を高めるために必要なコーチングスキルやマネジメントスキルを学べる授業も多数ご用意しています。

また、アーカイブされた動画を視聴する研修方式なので、忙しい管理職の方でも自身の好きな時間や場所で研修を受講できます。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

内発的動機に関するSchooの授業を紹介

Schoo for Businessは上述の通り、9,000本のアーカイブ動画を保有しています。この章では、その中から内発的動機に関する授業を紹介します。

誰もがやる気の種を持っている

この授業では、「やる気」とは何かについて学び、そのうえで自分が本来持っている「やる気」の出し方について、株式会社Gonmatus代表取締役で『結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる』や『「鬼滅の刃」に学ぶ「夢を叶える8つの力」』などの著者でもある藤由 達藏先生に解説いただいています。

-

夢実現応援家®

夢実現応援家®

株式会社Gonmatus 代表取締役。夢実現応援家®。 モットーは「人には無限の可能性がある」。夢実現応援の対話(コーチング)をベースに個人や企業、団体に、コーチングや研修、講演を提供。本を出したい人の出版支援にも力を入れている。 1991年、早稲田大学卒業後、プラス株式会社に入社し22年間、営業や企画、新規事業設立、労働組合委員長などを経験し、2013年に独立。2016年、株式会社Gonmatusを設立。著書は『結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる』(青春出版社)、『「鬼滅の刃」に学ぶ「夢を叶える8つの力」』(ぱる出版)等多数ある。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

仕事のやらされ感を解体する

この授業では、仕事における “やらされ感” をほどきながら、仕事をもう一度“自分の仕事”として捉え直すために、認知・業務・関係性の3つの視点を紹介します。振られた仕事をこなす日々の中で、「このままでいいのか」と感じるものの、どうしたら解消されるかが分からないと悩んでいる方におすすめの授業です。講師は臨床心理士・公認心理師で、『感情の問題地図』、『モチベーションの問題地図』などの著者でもある関屋 裕希先生です。

-

臨床心理士・公認心理師

臨床心理士・公認心理師

東京大学大学院医学系研究科デジタルメンタルヘルス講座特任研究員。 早稲田大学文学部心理学専攻卒業、筑波大学大学院人間総合科学研究科発達臨床心理学分野博士課程修了後、2012年より現所属にて勤務。 専門は産業精神保健であり、ポジティブ心理学、組織心理学、認知行動療法等の知見を活用して、働く人のメンタルヘルス向上のため、研究活動と現場での実践活動を行っている。 著書に『感情の問題地図』、『モチベーションの問題地図』(技術評論社)他。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

やる気を再燃させる習慣術

この授業は、何かを始める前に、自分が物事を続けられるやる気の源泉(ディープドライバー)を見つけて、習慣化する方法を学ぶ授業です。講師は、日本で唯一の習慣化をテーマにしたコンサルティング会社を経営し、Schooでも数々の習慣に関する授業に出演されている古川武士先生です。

-

習慣化コンサルティング株式会社代表取締役

習慣化コンサルティング株式会社代表取締役

米国NLP協会認定NLPマスタープラクティショナー。 関西大学卒業後、日立製作所などを経て2006年に独立。3万人以上のビジネスパーソンの育成経験から「習慣化」が最も重要なテーマと考え、日本で唯一の習慣化をテーマにしたコンサルティング会社を設立。オリジナルの習慣化理論・技術を基に、習慣化講座、企業の働き方改革のコンサルティングを行っている。 著書は24冊で100万部を越え、主な著書に、『30日で人生を変える「続ける」習慣』(日本実業出版社)、『書く瞑想』(ダイヤモンド社)、『性格4タイプ別習慣術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

08まとめ

本記事では、内発的動機をテーマに動機付けや企業メリットなどを解説しています。自らの内からでてくる内発的動機は長期的に良好な影響を与え、かつ、企業にとっても大きなメリットを産む動機付けです。動機付けを行う際には慎重な対応が必要ですが、従業員の成長のために人事部門が主体となり内的動機付けの実施を行っていきましょう。

▼【無料】自律型組織の作り方〜人的資本時代のリーダーシップと人材育成〜|ウェビナー見逃し配信中

自律性を持った人材を育てる「自律型組織」についてのウェビナーアーカイブです。トップダウンの統率による組織に限界を感じ、ボトムアップで社員が自律的に動けるよう組織開発を行う企業が増えています。Zホールディングスにて次世代リーダー開発を担う伊藤羊一氏をお招きし、現代に適応した自律型の組織の作り方についてお話いただきます。

-

登壇者:伊藤 羊一 様Zアカデミア学長 / 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 / Voicyパーソナリティ

日本興業銀行、プラスを経て2015年よりヤフー。現在Zアカデミア学長としてZホールディングス全体の次世代リーダー開発を行う。またウェイウェイ代表、グロービス経営大学院客員教授としてもリーダー開発に注力する。2021年4月に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)の学部長に就任。代表作に56万部超ベストセラー「1分で話せ」。ほか、「1行書くだけ日記」「FREE, FLAT, FUN」など。