人材育成の方針とは|作成する方法や企業事例を紹介

人材育成の方針とは、企業にとって「どのような人材を育成していくか」を定めた羅針盤になります。このコラムでは、人材育成の方針をどのように作成するかを詳しく紹介します。

- 01.人材育成の方針とは

- 02.人材育成の方針を立てる目的

- 03.人材育成の方針を立てるメリット

- 04.人材育成の方針を作成する方法

- 05.人材育成方針を定めるときの注意点

- 06.人材育成の方針事例

- 07.人材育成を支援するSchoo for Business

- 08.まとめ

01人材育成の方針とは

人材育成の方針とは、「どのような人材に育成するのか」、そのために「どのような施策を講じるのか」といった内容を定義したものです。自社が求める人材像を見定めるためには、その企業のミッションやビジョン、企業方針など全体像を把握する必要があり、経営者としての視点も必要となります。

また、人材育成の方針は社会の変化なども踏まえて作成する必要があり、社会の変化を受けて変化していくものでもあります。そのため、作成した方針に固執することなく、常に変化が必要なものとして柔軟に対応しなければなりません。

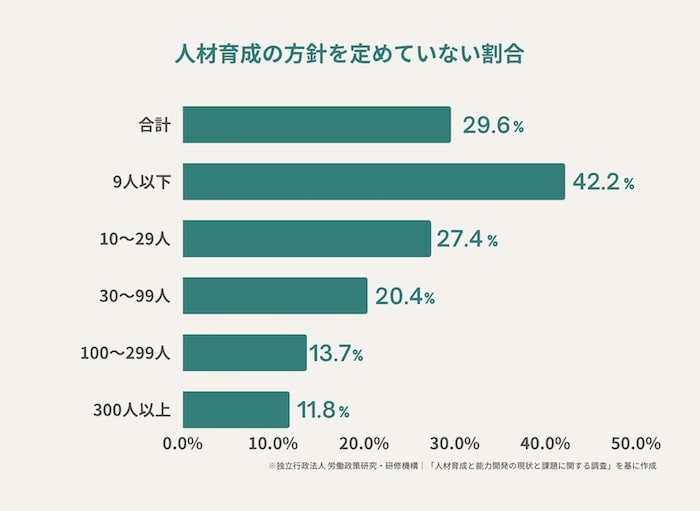

約3割の企業が人材育成の方針を定めていない

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査によると、人材育成や能力開発について特に方針を定めていない企業は29.6%に上ります。従業員が少ない企業ほど、人材育成を定めていない傾向にあります。また、人材育成の方針を定めている企業において約25%が、人材育成の方針が従業員に浸透していると感じられない旨を回答しています。これらの結果から、人材育成の方針を立てることも大切ですが、従業員に浸透させるための努力も必要であることが伺えます。

02人材育成の方針を立てる目的

人材育成の方針を立てる目的は、「やるべきことを選択するため」・「施策に一貫性を持たせるため」といった2つがあります。人材育成に限らず、工数や予算などリソースは限られているため、やるべきこと・やらないことを決めることが重要です。また、人材育成に関しては中長期で取り組むことが多いため、方針を立てることによって、軌道修正をしやすくするという目的もあります。

やるべきことを選択するため

人材育成の方針を立てる目的の1つは、やること・やらないことを明確にし、リソースをやるべきことに集中させるためです。方針は戦略とも言い換えることができ、戦略があってこその戦術であるため、方針を決めることは全ての指針になります。方針を決めることによって、何に注力するのかを決めることができ、その方針が合っていたのかどうかの振り返りをするスピードも早めることができます。

施策に一貫性を持たせるため

人材育成の方針は、各研修や育成プログラム、評価制度などを決める際の羅針盤になります。「どのような人材になってほしい」かという方針を作成し、その方針を具体的に落とし込むことで、どのような評価制度にするべきか、どのような研修を行うべきかなどが見えてくるのです。方針に則った研修や評価制度は一貫性を持っているので、各社員も自分がこの研修を受けている意味を理解しやすくなります。

例えば、「社会の変化に対して柔軟に対応できる社員を育成する」という方針を立てた場合、社会の変化をキャッチアップできるような研修を行う必要が出てくるでしょう。また、その変化に対して柔軟に対応できるように、自発的に行動できるような積極性も求められます。さらに評価制度も方針に合わせて改定する必要があるでしょう。自発的に考え、提案し、結果を出した社員を評価するような制度を作成し、会社として方針に則った社員を評価することを示す必要があります。

有価証券報告書での開示義務があるため

上場企業には、有価証券報告書において「人材育成方針」や「人的資本に関する情報」を開示する義務があります。これにより、企業がどのように人材を育成し、人的資本を活用しているかを投資家や社会に説明する必要があります。透明性を確保することで、企業の持続可能性や価値創造の基盤を示すことができ、投資家からの信頼を高めることが可能です。また、具体的な育成方針を明確にすることで、社内の従業員にも方向性を示し、一体感を醸成する効果があります。このように、開示義務を果たすことは、単なる法令遵守にとどまらず、企業価値の向上や長期的な成長を支える重要な取り組みとなります。

03人材育成の方針を立てるメリット

人材育成の方針を立てることには、自社の目指している方向性を示したり、施策に一貫性を持たせることができたりといったメリットがあります。

経営戦略の浸透

人材育成の方針は、経営戦略を基に考えます。例えば、経営戦略がDXによる新規事業の創出なのであれば、DX人材や新規事業を担える管理職候補の育成が方針となるでしょう。このように、経営戦略を基にして人材育成の方針を決め、それを社員に周知し、実行していくことにより、経営戦略への理解・浸透が進むことが期待できます。

従業員のモチベーション向上

人材育成の方針を立てることで、従業員のモチベーション向上が期待できます。まず、従業員に対してキャリア開発の機会を提供することで、自身の成長やキャリア目標を実現できる可能性が高まります。これにより、仕事に対する意欲が高まり、より高いパフォーマンスを発揮することが期待できます。

自社の価値観の明確化

人材育成の方針を通じて、経営陣やトップリーダーが自社のビジョンやミッションを示し、共有することで、組織全体で共通の方向性が明確になります。 従業員が自社の価値観を理解することは、組織の一体感を醸成する上で重要です。明確な価値観は、組織文化を形成し、共通の目標に向けて一丸となって取り組む原動力となります。従業員が価値観に共感し、それを胸に自分の仕事に対する意欲を高めることで、個々のパフォーマンスが向上し、組織全体の成果に寄与することが期待されます。

04人材育成の方針を作成する方法

人材育成の方針とは、企業が社員に求める理想の社員像を言語化したものです。つまり、その方針は企業としてのビジョンやミッションを反映したものである必要があり、経営の視点も含めたものでなくてはなりません。

ここでは人材育成の方針を作成する方法を3つのフェーズに分けて解説します。

- 1:ビジョン・ミッションの深掘り(長期視点)

- 2:経営戦略の確認(中期視点)

- 3:経営戦略を達成するための人事戦略(短期視点)

1.ビジョン・ミッションの深掘り(長期視点)

人材育成の方針が社員に「どのような人材になってほしい」かを定義するものであるならば、ビジョン・ミッションは企業として「社会にどのような価値を還元していくか」を定義したもの、企業の方向性を示す羅針盤と言えます。つまり、企業として達成したいミッションを実現するためには、どのような人材が必要かという視点で、人材育成の方針を作成する必要があるのです。

多くの企業が、ミッションを実現するための行動指針を定めています。その行動指針が具体性を帯びている場合、それが人材育成の方針となる場合も時としてあるでしょう。

2.経営戦略の確認(中期視点)

ビジョン・ミッションを確認したら、次は経営戦略を確認しましょう。ミッションは「世界的なリーディングカンパニーになる」のような長期的な視点、一方で経営戦略は中期的な視点で作成されるものです。多くの場合、5年や10年といった期間で経営戦略は発表されるため、直近の採用や研修の方向性を決める上で重要な指標になります。

3.経営戦略を達成するための人事戦略(短期視点)

ミッションや行動指針を深掘りし、経営戦略で中期的に企業が向かう方向性を理解したら、そのミッションや経営戦略を達成するために、どのような人事戦略を打つべきなのかを考えます。この際に注意すべきなのが、戦略と戦術を混合してしまうことです。戦略と戦術と言う言葉はよく聞くが、あまり理解できていないという人のために具体例を交えて紹介していきます。

「多様性を尊重する組織を作る」という戦略を立てた場合、育休・産休に対する制度の作成や、リモートワークの許容範囲を作成するなどが戦術です。戦略が全体的なシナリオを意味し、戦術はシナリオを実現するための具体的な手段と言えます。人材育成という視点で言えば、どのような人材を育成するかが戦略、どのように育成するかが戦術となります。

05人材育成方針を定めるときの注意点

人材育成方針を定めるときの注意点は、主に以下の2つがあります。

- 1:実現可能なものか

- 2:定期的に見直す

1:実現可能なものか

人材育成方針は現実的なものでなければなりません。あまりにも高い目標や理想を掲げてしまうと、達成困難なものを追わなければならず現場の社員は疲弊してしまいます。また、無謀な目標を追うには時間とコストがかかるため、方針を立てたことが悪影響になることすらあるでしょう。

2:定期的に見直す

人材育成方針は定期的に見直す必要があります。VUCA時代とも言われ、テクノロジーは常に進化し続け、環境の変化も激しい昨今では、どれだけ入念に練った方針であっても、すぐに実情と見合わないものになってしまうでしょう。そのため、方針は常に見直しをかけていくものと考えておくべきなのです。 一般社団法人日本経済団体連合会が実施した『人材育成に関するアンケート調査結果』でも、「人材育成の方針や戦略の見直し」に取り組んでいる企業は約8割を超えています。 見直しが必要な要因としては、主に以下の3つが挙げられています。

- ・社員の就労意識の多様化(ダイバーシティ経営の推進)

- ・デジタル技術の進展

- ・社員の職業人生の長期化(人生100年時代への対応)

このように方針を見直している企業の方がマジョリティーであり、この時代に適した考え方であると言えるでしょう。

06人材育成の方針事例

この章では、人材育成の方針事例として、日本を代表する企業3社の方針を紹介します。自社の方針を立てる際の参考にしてみてください。

トヨタ自動車株式会社

日本を代表する自動車メーカーであるトヨタ自動車株式会社は、人材育成の方針を以下のように定めています。

「モノづくりは人づくり」という理念のもと、創業当時からトヨタは人材育成を大切にしてきました。100年に1度の大変革期に、モビリティカンパニーへの変革を進め、幸せの量産という使命を果たすためには、1人ひとりが「誰かのために、自ら考え、行動し続ける」こと、そして仲間づくりをしていくことが必要になります。そのために、一人ひとりが、「トヨタウェイ2020」を実践できる人材になる必要があります。つまり、周囲へ好影響を与え、頼られ信頼される「人間力」や、専門性を発揮し、仕事を前に進め、人を育てることができる「実行力」が必要です。このふたつの力を兼ね揃え、「トヨタの看板がなくても活躍できる人材」を、職場主体で育成します。

人材方針として、「誰かのために、自ら考え、行動し続ける」人材を求めていることを明示し、その上で必要な能力として、「人間力」・「実行力」を定義しています。また、「トヨタの看板がなくても活躍できる人材」を育成すると宣言することによって、社員のキャリアオーナーシップを尊重することが示唆されています。

▶︎参考:人材育成の理念、基本的な考え方| トヨタ自動車株式会社

旭化成株式会社

日本を代表する総合化学メーカーの旭化成株式会社は、2022年春に発表した中期経営計画で、「終身成長」という人財戦略を掲げています。「終身成長」とは、社員一人ひとりが自分の人生の目的をもち、自律的にキャリアを考えて成長し続けることを意味し、それを会社が支援するという方針を立てたのです。さらに、多様性を活かしコラボレーションを推進する「共創力」も人財戦略の柱に据えて、終身成長と共創力の2軸から、各施策を実施しています。

▶︎参考:人財戦略| 旭化成株式会社

パナソニック株式会社

家電メーカーとして世界的にも有名なパナソニック株式会社は、以下のような人材育成方針を掲げています。

世界中のお客様や社会に貢献する商品・サービスをお届けし、事業を発展させるためには、グローバルビジネスの中で活躍し成長する人材育成に取り組み続けるとともに、性別や年齢、国籍等にかかわらず多様な人材がそれぞれの力を最大限発揮できる組織・文化づくりが不可欠です。そのため、人材育成とDiversity , Equity & Inclusionを重要な経営施策の一つとして位置づけ、挑戦する多様な人材に幅広く活躍の機会を提供するとともに、働きがいのある環境づくりに積極的に取り組んでいます。

パナソニック株式会社は国内外でサービス提供をしているため、「グローバルで活躍できる人材」という方針を打ち出しています。その上で、日本が他の先進国に対して遅れていると言われているDE&Iに対しても明記しています。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07人材育成を支援するSchoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

人材育成に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事、日本教育工学会監事・第8代会長、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事、日本教育工学会監事・第8代会長、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

08まとめ

人材育成の方針とは、社員に「どのような人材になってほしい」かを定義するために作成するものです。その方針を具体的に落とし込むことで、どのような評価制度にするべきか、どのような研修を行うべきかなどが見えてきます。

人材育成の方針を作成するためには、企業のビジョンやミッション・経営戦略などから、どのような人材が必要なのかを考える必要があります。