オンラインで人材育成は可能か|成功させるためのコツを紹介

コロナの影響でリモートワークが主流化している今、人材育成の方法にも変化が出ています。多くの企業がオンライン育成を開始しており、その重要性や活用方法についての議論も活発化しています。そこで今回は、オンライン育成に関する課題の整理やポイントについて解説していきます。是非、今後のオンライン育成の参考にしてください。

- 01.テレワークの現状

- 02.オンラインにおける人材育成の課題

- 03.オンラインでの人材育成を成功させるポイント

- 04.オンラインにおける人材育成の事例

- 05.オンライン研修|Schoo for Business

- 06.まとめ

01テレワークの現状

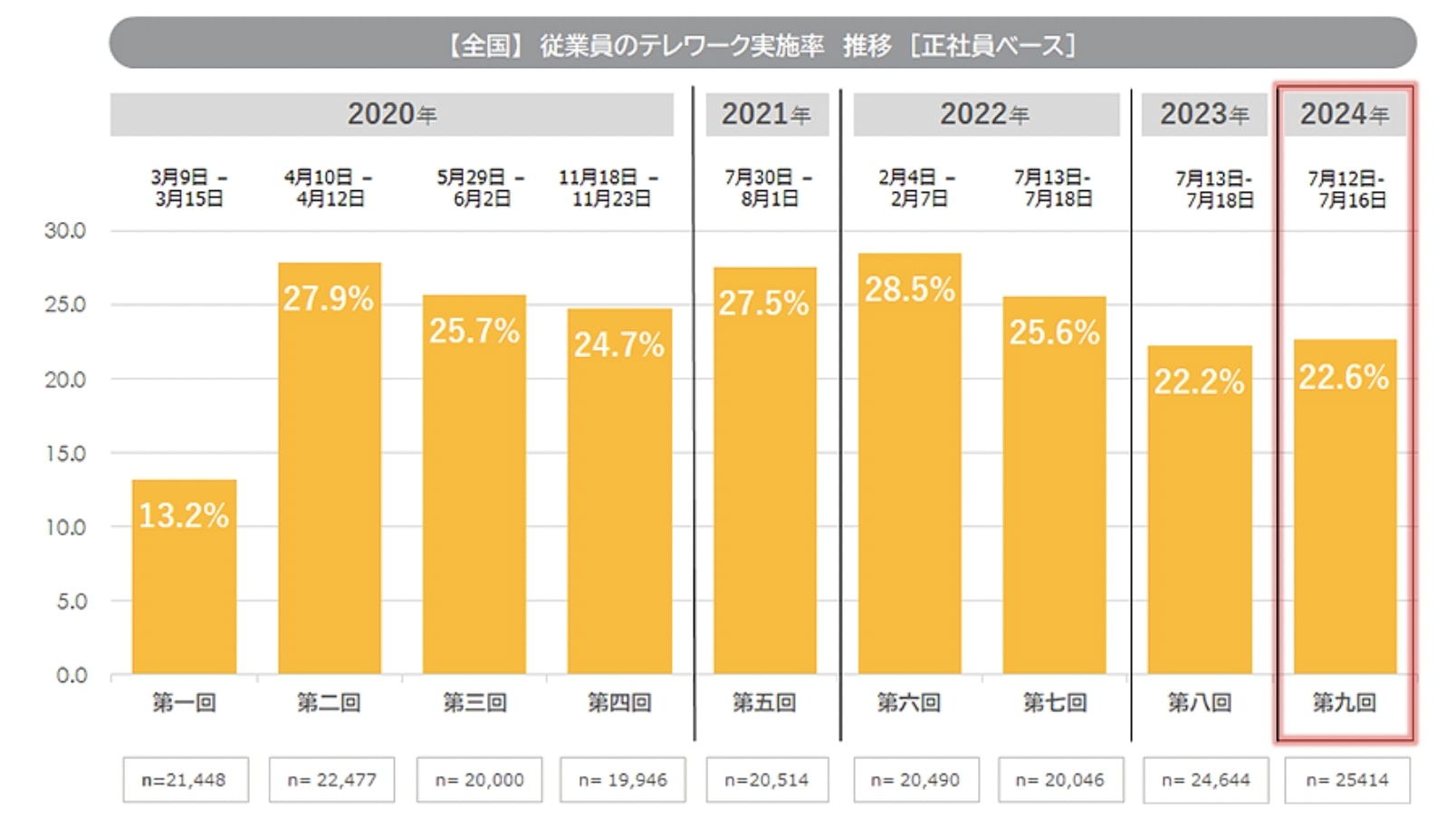

▶︎画像引用:パーソル総合研究所|第9回・テレワークに関する調査

新型コロナウイルスによって、急速に普及したテレワーク。コロナの感染症法上の位置付けが「5類」に移行して、約1年が経った2024年においても、テレワークの実施率は未だに22.6%を維持しています。

特に従業員数が10,000名を超える大企業では、2024年7月段階でテレワークの実施率は38.2%と高い状態を維持しており、今後もテレワークという働き方は継続されていくと予想されています。

ただし、オンラインで人材育成を行う難易度も指摘されており、マネジメントをする側からは出社回帰を望む声もしばしば聞かれます。

02オンラインにおける人材育成の課題

オンラインにおける人材育成において、研修を代表とする「知識のインプット」には大きな課題は見当たらず、むしろブレンディッドラーニングといった手法は多くの企業で当たり前のものとなってきました。

一方で、コミュニケーションやフィードバックなどの成長の動機付けや気付きになったりする部分においては、オンラインでは難しいということが明確になっています。この章では、オンラインにおける人材育成の課題を紹介します。

1.ロールモデルを見つけにくい

テレワーク下においては、仕事で関わる人が大幅に限定されます。オフィスにいれば周りの部署や同じフロアの同僚が自然と目に入ってきますが、テレワークではそうはいきません。業務上で関わる必要のある人としか、関わらなくなります。

それにより、社内でロールモデルが見つかりにくいという現象は避けられません。「あの人のようになりたい」・「あの人の〇〇を見習いたい」といったロールモデルが失われることで、自身の成長方向を決める羅針盤がなくなり、成長意欲も衰退していくという人も珍しくないのです。

2.コミュニケーションの質が下がる

上司と部下が良好な関係性を築けていることは、人材育成にとって非常に重要です。仕事の悩みやキャリア相談を部下が気軽に行えなければ、上司としても支援できないでしょう。

ただし、オンラインのみで良好な関係性を築くことは非常に難易度が高いのも事実です。オンライン上では、非言語コミュニケーションを読み取ることができず、どうしてもコミュニケーションの質は下がってしまいます。

3.フィードバックの回数が減少する

フィードバックの質に関しては、オンラインかリアルかは大きく影響しません。しかし、オンラインでは出社時よりもフィードバックの回数が減少することは否めないでしょう。

出社していれば、業務プロセスも自然と視界の中に入ります。つまり、出社時はアウトプットを出すまでのプロセスもフィードバックの対象になるので、そもそもの回数がテレワーク下よりも増える傾向にあるのです。

03オンラインでの人材育成を成功させるポイント

オンラインでの人材育成を成功させるには、まず信頼関係の構築が欠かせません。コミュニケーションの頻度や質を高め、チームとしての方向性や共通言語を創っていく必要があります。

さらに、人材育成を管理職だけに担わせるのではなく、チームメンバーの相互で学び合う仕組みを作る必要があります。この章では、オンラインでの人材育成を成功させるポイントについて紹介します。

MBOを正しく運用する

MBOとは、Management by Objectives and Self-controlの略称で、ピーター・ドラッカーによって提唱されたマネジメントの哲学のことです。日本ではMBOを目標管理制度と誤解する人も多いですが、本当は「社員の自律性を高める目標を掲げることによるマネジメント」という意味です。

オンラインでは、OJTによる人材育成は難しく、社員がいかに自律的に学び・成長するかが問われます。自律を促すためには、管理職とメンバーの双方が正しくMBOを理解し、自身と企業の双方の成長につながるような目標を擦り合わせる必要があります。

コミュニケーションを意図的に増やす

テレワーク下では、業務に関係のない雑談をする機会は圧倒的に減少し、必要最低限のコミュニケーションしかしなくなります。

そのため、「1時間のミーティングで要件が終わっても雑談をする時間に充てる」・「朝会で業務に関係のない自己開示をする場を設ける」といったように、コミュニケーションを意図的に増やす施策をする必要があります。

学び合う仕組みを創る

オンラインでは、OJTが機能しにくいという事実があります。特に多くのメンバーが在籍するチーム・部署では、管理職の人手が足らずOJTが充分に行われていないということも珍しくありません。そのため、上司が部下に仕事やスキルを教えるという前提を捨て去り、メンバー同士で学び合うという仕組みを創る必要があります。

学び合いを組織に起こすためには、メンバーが互いの専門性・強みを相互に理解していることが条件となります。「プロジェクトマネジメントのことなら、Aさんに聞いてみよう」・「データ分析のことならBさんに聞いてみよう」といったように、誰がどのような強みを持っているかをメンバーが理解し、自身が先生になることもあれば生徒になることもあることを受け入れ、他者の成長に寄与する精神が求められます。

04オンラインにおける人材育成の事例

現在では、多くの企業でオンライン育成を導入しています。その中で、現在、多くの企業が利用している「Schoo」を導入している事例をご紹介しましょう。Schooを利用している企業は、公式HPでも多数紹介されていますので、自社の事業と似ている企業を参考にして頂くことも可能です。

1.旭化成株式会社

日本を代表する総合化学メーカーの旭化成株式会社は、2022年春に発表した中期経営計画で、HRの方針として「終身成長」を掲げたことを契機に自己啓発に注力し始めました。「終身成長」とは、社員一人ひとりが自分の人生の目的をもち、自律的にキャリアを考えて成長し続けることを意味し、それを会社が支援するという方針を立てたのです。

このような背景を受けて、仲間と学び自らを高めていくための取り組みとして、自社内の学びのプラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place)」を開始しました。自律的なキャリア形成を目指して幅広い分野を学べる学習プラットフォームとしてSchoo for Businessを含めた社内外の学習コンテンツを搭載し、コース化して提供できるツールです。

この取り組みの特筆すべき点は、約2万人の全社員へIDを付与した点にあります。eラーニングを活用した自己啓発は、公募で希望者のみにIDを付与するケースが多いですが、旭化成株式会社は全社員にIDを付与して、誰しもがいつでも自由に学べる環境を整えたのです。希望者だけに留まらず全社員にIDを付与し、会社として社員の成長を支援するという経営やHRの意志を示し、大々的に自己啓発を推奨したことが成功のポイントです。

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス株式会社には、「寺子屋」という社内だけの学びのプラットフォームがあります。寺子屋は全社員がアクセスでき、社員が自発的に開催した勉強会であったり、Schoo for Businessのような外部コンテンツが受講できるプラットフォームとなっています。

この「寺子屋」の特筆すべき点は、社員が自主的に勉強会やイベントを開催し、学びによって社員同士の繋がりを増やしている点にあります。もちろん、「寺子屋」が開始した直後は社員の利用率も低く、愚直にお知らせを出したり、社内で発信力の強い人に登壇してもらう勉強会を人事主導で企画するなど、苦労の連続だったそうです。

コロナを契機に自宅勤務になったことで利用者が伸び始め、次第に自主的なイベントや勉強会の開催が増えていきました。今では、社員による社員のための学びのプラットフォームとしてSUNTORYの人材開発・組織開発を支えている重要な施策の1つとなっています。

株式会社ポーラ

国内有数の化粧品メーカーである株式会社ポーラは、会社の中長期計画を受けて、不足しているスキルや知識が多くあることに気づき、人材育成の強化に踏み切りました。

株式会社ポーラの「人材成長プログラム」では、まずは社員一人ひとりが自分を知り、どうなりたいかのビジョンを描き、その実現に向けて学び、得た能力を活かすという「知る」「描く」「学ぶ」「活かす」の4つのフェーズがあります。この「学ぶ」の部分で、Schoo for Businessを公募の自己啓発施策として活用いただいています。

その結果、「Schooを導入してくれてありがとう」とか「毎日楽しく勉強してるよ」といった声が人事部門に届き、会社の雰囲気も変わってきていると感じ始めていただいております。日頃の業務だけでも手一杯で、なかなか自分の領域を広げられないという課題を感じていた社員が、「Schoo楽しいんだよね」と学んでいたり、上司とのコミュニケーションのきっかけにもなっているとのことです。

06オンライン研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。また、講座も汎用的なビジネススキルから職種に特化した専門スキルまで幅広く、自己啓発の支援ツールとしても利用いただいております。

研修と自己啓発を掛け合わせることにより、誰かに要求されて学ぶのではなく、自発的に学び、成長していく人材を育成することが可能になります。ここでは、Schoo for Businessの具体的な活用方法と、特徴、さらにはどのようなメリットがあるのかを解説します。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年5月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

大企業から中小企業まで4,000社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで4,000社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

07まとめ

今回の内容は如何だったでしょうか。コロナという予測できなかった環境の変化により人材育成方法も大きく変化しています。しかし、企業において人材育成は無視できない経営課題です。こうした時期だからこそ、企業の根幹となる人材育成方法をオンライン育成にチェンジさせては如何でしょうか。