インポスター症候群とは|原因や克服する方法について解説

インポスター症候群とは、仕事で成功し評価されているにも関わらず自分自身を過小評価しネガティブに捉えてしまいがちな人々のことを指します。 本記事では、インポスター症候群の特徴や原因、防止するための対策や改善方法まで含めて詳しく解説していきます。

- 01.インポスター症候群とは

- 02.インポスター症候群の特徴

- 03.インポスター症候群の主な原因

- 04.インポスター症候群を克服する方法

- 05.インポスター症候群を改善するために企業がすべき取り組み

- 06.インポスター症候群の対処法を習得|Schoo

- 07.まとめ

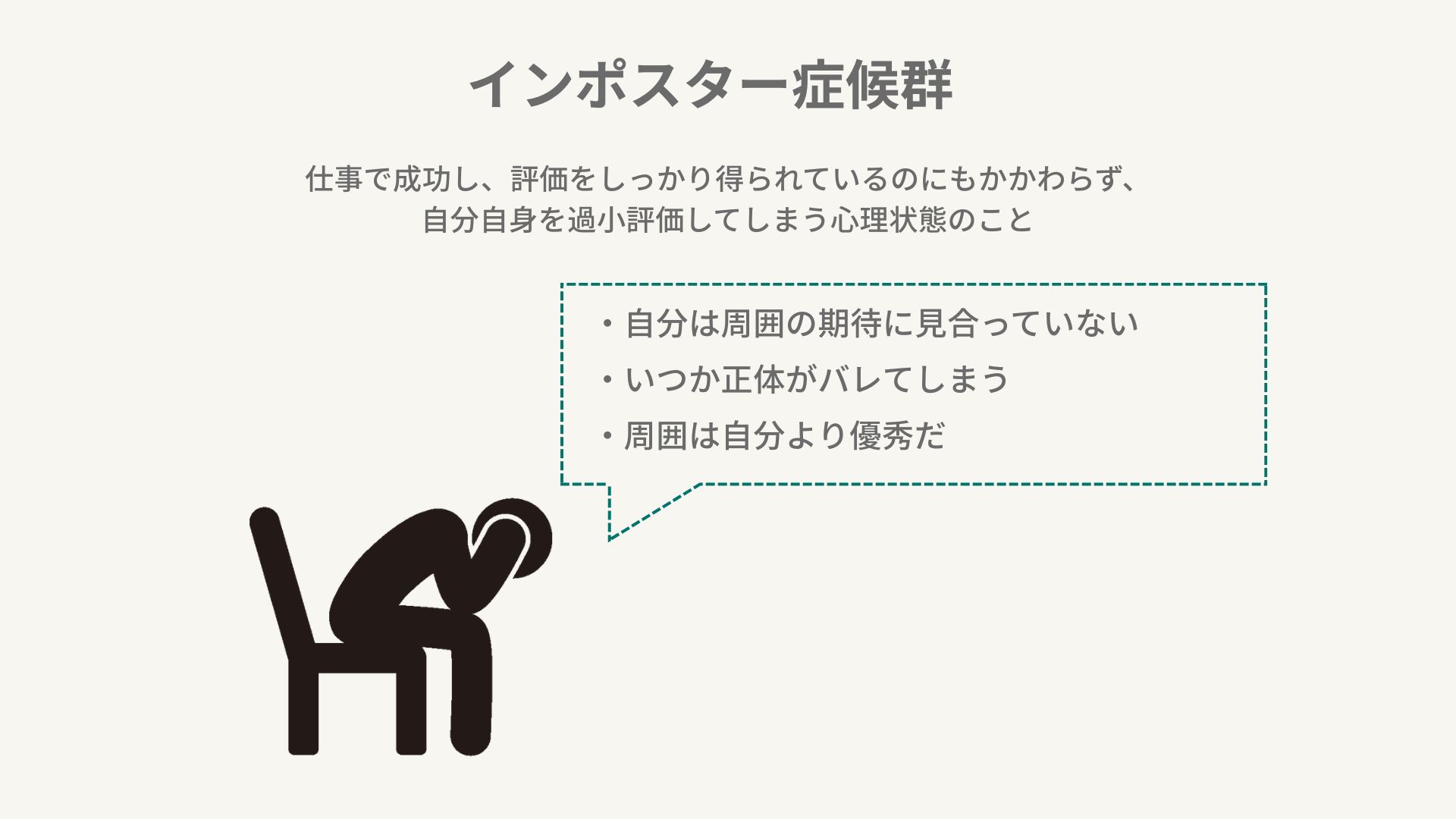

01インポスター症候群とは

インポスター症候群とは、仕事で実績を積み、周囲から高い評価を受けているにもかかわらず、自分の成功を受け入れられず、能力不足だと感じてしまう心理傾向のことです。「詐欺師症候群」や「ペテン師症候群」とも呼ばれ、自己肯定感の低さや過度な自己批判から生じると考えられています。

インポスター症候群の背景

この言葉は、1978年にポーリン・R・クランス氏とスザンヌ・A・アイムス氏が発表した論文 “The imposter phenomenon in high achieving women: dynamics and therapeutic intervention.” によって紹介されました。インポスター症候群に陥る人は、実際に成果を出していても「自分は偽物だ」と感じ、周囲をだましているような罪悪感を抱きます。こうした感覚から「インポスター(詐欺師)」という表現が使われるようになりました。

インポスター症候群は女性に多い

日本では、男性よりも女性の方がインポスター症候群に陥りやすい傾向があるとされています。男性主導の組織構造や社会的慣習の中で、女性が少数派の役職に就くことにより「自分にはふさわしくないのでは」と感じる場面が多くなるためです。また、女性は自己評価が低くなりやすいという認知傾向もあり、実力を正しく捉えることが難しいという心理的背景も指摘されています。

02インポスター症候群の特徴

インポスター症候群には軽いものから、重大なものまで様々な特徴がありますが、 人によってはネガティブな心理傾向が大きな負担となってしまい、悪化していくと精神的・肉体的に限界を迎え、仕事だけではなく日常生活に支障が出てくるケースもあります。 最悪のケースに至らないためにも、インポスター症候群にどのような特徴があるのかを理解していきましょう。本項目ではインポスター症候群の代表的な特徴を3つご紹介します。

積極的なチャレンジを避ける傾向にある

インポスター症候群の1つ目の例として、積極的なチャレンジを避ける傾向にある点があります。 自分に自信が持てず、自分の成功は周囲をだましていると感じてしまうため、上司や同僚などから期待をされていてもそれに応えることができないと考えてしまいます。 また、周囲をだましているという事実が発覚するのを恐れるため、失敗も過度に恐れる傾向があります。 失敗するときも自分の実力のせいで失敗してしまうことを恐れ、失敗するのは仕方がなかったと責任転嫁できるように、事前の準備を敢えて行わないなどのリスクも発生します。

他人と比較して自分を卑下してしまう

インポスター症候群の2つ目の例として、他人と比較して自分を卑下してしまう点があります。 成功や評価を自分自身の力ではなく、運や周囲の協力のおかげと考えてしまうため、 実際に当人に実力があったとしても自分の自信に繋げることができなくなります。 また、常に他人を意識してしまうため、他人と比べ自分の評価が低いと感じてしまいます。 結果的にいきすぎた謙遜などから結果的に自己評価が低くなってしまい、他人から評価を受けた際にさらにネガティブな方向に進むなど、インポスター症候群がより深まっていきます。

成功することに不安を感じる

インポスター症候群の3つ目の例として、成功することに不安を感じる点があります。 成功すること、評価されることが自信の能力ではなく運や周囲のおかげだと思い込む自己肯定感の低さから、成功を続けた場合に自分の中での自己評価と周囲からの評価の差分に悩んでいきます。 悪化していくと、成功だけではなく自身が変化してはいけないと思い込んでしまい、新しい仕事を行うことに対するストレスなどに繋がっていきます。

03インポスター症候群の主な原因

インポスター症候群は特別な症状ではなく、一般的に誰もが発生しうる可能性があります。 人により、発生となる原因も多岐にわたりますが原因を理解することが大切です。 本項目では代表的だと言われている3つをご紹介します。

心理的なもの

インポスター症候群の原因と言われている1つ目の項目として、心理的な要因が挙げられます。 インポスター症候群は、成功を恐れ、変化を恐れる傾向があります。 与えられた仕事で、成功や失敗をした結果周囲からの評価が変わることを恐れます。 評価が変わることにより周囲から嫌われてしまうのではないかなどといった恐怖感にかられてしまうことで、インポスター症候群に陥りやすいと言われています。

人間関係によるもの

インポスター症候群の原因と言われている2つ目の項目として、人間関係によるものが挙げられます。 上司や同僚などから必要以上に優秀などと褒められたり、期待されていると感じた時も、褒められることや期待されることに対する裏側を意識してしまい、プレッシャーなどをより感じてしまいます。 プレッシャーを恐れ、失敗を恐れる気持ちが助長されてしまうリスクが高くなり、仮に成功した場合でも失敗を恐れる気持ちが強かったため、成功した要因をより周囲や運のおかげだと感じてしまう傾向が高くなります。

家庭環境によるもの

インポスター症候群の原因と言われている最後の項目として、家庭環境によるものが挙げられます。 兄弟や姉妹がいる家庭で、常に優劣を比較をされて育ってきた場合や、個性ではなく同調を大切にするよう教育されてきた場合などは、親や周囲の目を伺ってしまうため、自己肯定感が低くなってしまいます。 自己肯定感の低さから自分の実力を周囲や運のおかげだと感じてしまい、インポスター症候群に陥りやすいと言われています。

04インポスター症候群を克服する方法

インポスター症候群は、自分自身に厳しい人や、周囲への気配りができる人ほどなりやすいと言われていますが、気持ちの持ち方や自身の行動で発生を防止することが可能です。本項目では克服のために有効な対策を紹介します。

完璧主義をやめる

完璧主義で自分に厳しい人ほど、インポスター症候群に陥りやすい傾向があります。理想の自分と現実のギャップにより、自信を失いやすくなるためです。努力を重ねる姿勢は大切ですが、すべてを完璧にこなそうとすると、かえって自分を追い詰める要因になります。まずは「十分できている」と認める視点を持つことが大切です。

自分を褒める

自己肯定感を育むには、自分で自分を認める習慣が効果的です。周囲から褒められたときも否定せず、素直に受け止める意識を持ちましょう。日々の業務や生活の中で「できたこと」「がんばったこと」を振り返り、紙に書き出すことで、自分を客観視することができます。肯定的な評価を自分自身で積み重ねていくことが、心の安定につながります。

過去の経験を整理する

過去の失敗や否定的な経験が、自信の低下につながっているケースもあります。そうした記憶を一度整理し、当時の状況を客観的に振り返ることが有効です。「本当に自分だけが悪かったのか」「成長の機会ではなかったか」など、多角的にとらえる視点を持つことで、自分への評価を見直すきっかけになります。これは、メタ認知と呼ばれる力を高める方法でもあります。

SNSを避ける

SNS上には、成功しているように見える人の情報が数多く流れてきます。他人と自分を比べる機会が増えると、自己否定感が強まり、インポスター症候群の引き金になる恐れがあります。意識的にSNSから距離をとることで、他者との不要な比較を避け、自分の内面に意識を向けやすくなります。情報との付き合い方を見直すことも、セルフケアのひとつです。

周囲の人に頼りやすい環境を作る

自分ひとりで抱え込まず、周囲と協力できる環境づくりも大切です。困ったときに相談できる相手がいれば、過度な責任感やプレッシャーを和らげることができます。また、チームメンバーの強みを理解し合うことで、自分の役割や貢献にも気づきやすくなります。信頼できる環境の中で働くことが、不安感の軽減に役立ちます。

現在に集中する

未来への不安が強くなると、自己肯定感が下がりやすくなります。そのため、今目の前にある仕事や課題に集中することが有効です。「いま、ここ」に意識を向けることで、過去の後悔や未来の心配にとらわれず、自分の力を発揮しやすくなります。日々の中で小さな達成を積み重ねることが、自信につながります。

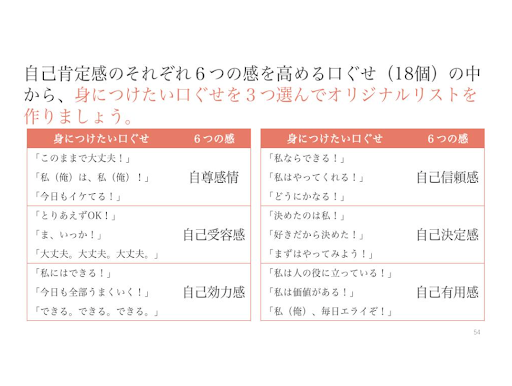

肯定語を口癖にする

自尊感情や自己効力感を高めるには、肯定的な言葉を意識的に使うことが効果的です。たとえば「私はできる」「毎日がんばっている」など、自分を認める言葉を日常的に声に出すだけでも、気持ちは安定しやすくなります。大切なのは、調子の悪いときほど意識して続けることです。自分にとって弱い部分や不安定になりやすい感情に応じた言葉を選び、習慣化していくことで、自己肯定感が少しずつ育っていきます。

▶︎参考授業:こころは「言葉」でつくられる(Schoo)

05インポスター症候群を改善するために企業がすべき取り組み

インポスター症候群は仕事に大きく影響を与え、パフォーマンスが低下するだけではなく、うつ病などに陥って退職に繋がることも考えられます。 そのため、もしインポスター症候群になってしまった場合には改善活動を行うことが重要になります。 本項目では具体的な改善方法を紹介します。

1日の振り返りをする

インポスター症候群は、自己肯定感の低さによる自信と周囲との評価ギャップによるものが大きな要因です。 自己肯定感を高めるためにも、1日の振り返りを行うようにしましょう。 形式は日報や日記など問いませんが、毎日何を行ったのかなどが解るようにしておくと後から客観的に振り返ることが可能です。 また、振り返りに対してフィードバックを行う際はポジティブフィードバックを活用することで相手の自己肯定感を上げるよう努めましょう。 ポジティブフィードバックとは、肯定的なフィードバック方法を指します。

定期的に1on1MTGを実施する

定期的に1on1MTGを行うことでも、インポスター症候群は改善されていきます。 1対1で話す事により、相手の抱えている問題や不安を理解することが可能です。 助言や解決策を与えることも効果的ではありますが、まずは聞き役に徹し相手の話を傾聴するように心がけましょう。 話を聞くことで相手がどのように感じているかを再確認し、事実に基づいた評価などを改めて伝えることにより当人の感じている評価のギャップを埋めていくことが大切です。

社員研修を実施する

インポスター症候群を改善するためには、社員それぞれの自己肯定力を高めることと、管理職の理解を促進するといった双方の側面からアプローチをすることが重要です。自己理解、自己認識、自己実現のための戦略を学ぶためのワークショップや管理職向けの対話の技術を研修を通して学ぶことで、対象者がポジティブに働けるよう整備しましょう。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06インポスター症候群の対処法を習得|Schoo

Schooでは約9,000本の授業を提供しており、インポスター症候群の対処や自己肯定感の向上に役立つ講座も多数揃っています。日常的に配信されている自己啓発やメンタルケアに関する授業を通じて、内面的な課題を自ら解決するスキルを身につけることが可能です。

組織内での評価ギャップに悩む従業員が、自発的に学び、自己信頼感を高められる環境を整えることで、インポスター症候群の予防・改善が期待されます。ここでは、Schoo for Businessの特徴や活用方法について紹介します。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

インポスター症候群対策に活用できる講座一覧

| 研修内容 | 時間 |

| 口ぐせで心の免疫力を上げる | 1時間 |

| 「自分が嫌いな私」のための幸せ処方箋 | 45分 |

| 人生を変える ポジティブサプリ~前向きになれるテクニックを毎月学ぶ~ | 4時間 |

| 自己成長はどうやったら実感できるの? | 1時間 |

| 考え方の癖を変える -無意識バイアスの気づき方- | 1時間 |

| ネガティブ感情と仲良くする | 1時間 |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

07まとめ

本記事ではインポスター症候群に関して、概要から特徴や原因、防止策や改善方法などの解説を行いました。 現代に生きるビジネスパーソンであれば、誰でもインポスター症候群になる可能性はあります。 特に日本人は自己肯定感が低い傾向にあり、インポスター症候群になりやすいと言われています。 大切なのは自分だけではなく周囲のメンバーがインポスター症候群になった時にどのように理解し、対応が行えるかです。 本記事がインポスター症候群について考える機会になれば幸いです。