研修転移とは|研修を現場で活かすために企業が取り組むべきことを解説

コストと時間をかけ社員研修を実施しても、思うような効果が得られないと課題を抱える企業は多いのではないでしょうか。いわゆる「やりっぱなし」の研修となっているのかもしれません。「やりっぱなし」の研修を「役に立つ」研修に変えるには、研修転移の考え方に注目する必要があります。 この記事では、研修転移の概要とメリットや課題、研修転移を実現し現場で活かされる研修にする方法を解説します。

- 01.研修転移とは

- 02.研修転移が必要とされる理由

- 03.研修転移のメリット

- 04.従来の研修における課題

- 05.研修転移を実現する方法

- 06.研修転移とカールパトリックモデルの関係性

- 07.まとめ

01研修転移とは

研修転移とは、研修で学んだ知識やノウハウが実践され、成果につながることを指します。研修転移が起きるには、まず研修で学んだことにより参加者に行動変容が生じることが前提にあります。参加者の業務行動がよい方向に変化することで、成果が生まれてくるためです。 そして、その変化した行動が定着し成果が持続していくためには、講師をはじめとした研修運営スタッフと、現場との連携が大切になってくるのです。

学習転移との違い

「研修転移」と「学習転移」は共に学びを実務に活かす概念ですが、その適用範囲に違いがあります。研修転移は、研修で得た知識やスキルを職場や業務の場で発揮することを指し、職場環境や研修の設計が影響します。例えば、実践形式の研修で学んだ接遇スキルを日常業務で応用することが研修転移に当たります。一方、学習転移は、学んだ知識やスキルが異なる文脈や状況で応用されることを指し、より広範囲に渡ります。例えば、大学で培った問題解決力を新しい職務に応用することが学習転移の一例です。研修転移が特定の研修や業務に関するものに対し、学習転移は汎用的な学びの応用を含む点が異なります。

| 項目 | 研修転移 | 学習転移 |

| 定義 | 研修で学んだ知識やスキルを実際の職場や業務に適用すること。 | 学んだ知識やスキルを他の状況や異なる分野に応用すること。 |

| 対象範囲 | 主に職場や業務に限定される実践的な適用が中心。 | 職場以外の広い範囲(例えば日常生活や他分野の仕事)にも適用可能。 |

| 目的 | 研修の効果を実際の業務成果に結びつけること。 | 学習内容の応用力を高め、幅広い問題解決能力を育成すること。 |

| 適用される場面 | 社内研修 新人教育 職業能力開発 |

教育全般 生涯学習 学術研究や専門職 |

| 評価の方法 | 職場でのパフォーマンス測定 上司や同僚からのフィードバック |

異なる状況での知識活用 問題解決力の評価 |

▼学習転移について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】「学習の転移」とは?効率よく学ぶための活用法や具体例を解説

02研修転移が必要とされる理由

研修転移が必要とされる理由には、より実行性の高い人材育成が求められるようになったことが挙げられます。VUCAという言葉に象徴されるように、先行きが不透明な時代では、従来の組織構造やビジネスモデルが通用しなくなりつつあります。 こうした、不透明な時代に事業を継続して発展させるには、変化に対応し柔軟に新しい価値を生み出せる人材を育てなくてはなりません。効果的な研修を実施して、受講者の意識と行動を変化させ、自走できる人材を育成する必要があるのです。

▼VUCAについて詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】VUCAとは?注目される理由や必要なスキルについて解説する

03研修転移のメリット

研修転移が成功し、多くの受講者の行動が変化すれば、組織全体によい影響を波及させることができるでしょう。研修効果が持続すれば、組織風土も改善されていきます。 具体的には、以下に挙げるようなメリットが考えられます。

- ・業績が向上する

- ・モチベーションが向上する

- ・自律型人材が育成される

それぞれ、詳しく解説します。

業績が向上する

研修転移が成功し、多くの受講者が成果に直結する行動をとるようになれば、業績の向上が見込めます。売り上げ増につながる売り方や、効率的な管理の方法など、より実務に即したノウハウを研修で教え、実践がなされた場合は短期間で業績が向上するでしょう。 マネジメントスキルや部下育成の方法などの研修の場合は、すぐに効果は表れません。しかし受講者が研修内容を確実に実践することにより、組織がうまく回り人が育つ環境が出来上がります。間接的に業績向上につながるのです。

モチベーションが向上する

研修の学びが成果につながることが実感できれば、成功体験としてモチベーションの向上に作用します。学ぶことに対する意欲が高まり、新たなスキルの習得にも積極的になっていくでしょう。 成長意欲が高まり、成長するための具体的な行動をとるようになります。こうした流れができれば、その人の部下や同僚にもよい影響が及ぶでしょう。組織全体の学びに対する意欲が高まれば、さらにモチベーションが向上するといった好循環が生まれます。

自律型人材が育成される

学びが実践に活かされ成果につながる経験を重ねることは、チャレンジする姿勢にもつながります。成功体験を重ねることで、自信を深め自発的な行動が促されるためです。 自身の頭で考え行動を起こせる自律型人材こそが、新しい価値を生み出せます。こうした人材が多く育ち、事業の第一線を担うことで組織体制が盤石になり、持続的な発展につながるのです。

04従来の研修における課題

研修転移が成功することにより、さまざまなメリットが生じます。しかし、研修転移が成功せず効果が持続しないのは、これまでの研修に何らかの課題があるからにほかなりません。 研修効果は、時間の経過とともに薄れていきます。研修実施から1年後に学んだことが実践されている割合は、実に1割程度であるという調査結果もあるほどです。 従来の研修における課題として考えられるのは、以下に挙げる6点です。

- ・受講者の記憶に定着しない

- ・実践の場が用意できていない

- ・モチベーションを持続できない

- ・振り返りやフィードバックが不足している

- ・フォローアップ体制が整備されていない

- ・目標設定や成果指標が不明確

受講者の記憶に定着しない

「やりっぱなし」の研修では、受講者の記憶に知識が定着しません。研修を実施した(受講した)ことに満足し、振り返りの機会を持たないことが大きな原因です。 研修を実施した直後は受講者の記憶にとどまっていても、その後の働きかけが何もなければ、記憶は薄れていく一方です。行動変容につながることもありません。とくに、参加が強制されるような研修では、限定的な学習効果しか見込めません。

実践の場が用意できていない

研修で学んでも実際の職場で実践できなければ、知識は定着せず行動変容も起きません。実践できないことを教えられた受講者は「机上の空論」「理想論」を押し付けられたというネガティブな反応を示すこともあります。 研修での学びを実践させるには、実務とうまく連動することが必要です。この課題は、現場と研修運営側の連携した取り組みで解決を図らなくてはなりません。

モチベーションを持続できない

研修後に一時的にモチベーションを上げることはできても、長期間持続することは困難です。とくに単発の研修においては、効果は限定的にならざるを得ません。モチベーションを持続させるためには、定期的な研修を実施することも一つの方法です。 それが難しければ、やはり現場での実践が必要になってきます。「学んだことを現場で実践してみたい」と強く思い、上司にかけあうくらいの動機付けをしなくてはなりません。

振り返りやフィードバックが不足している

研修後に自分の行動やスキルの変化を振り返る機会がないと、学んだことがその場限りになりやすく、持続的な効果が期待しにくくなります。また、フィードバックが不足していると、実務でどのように役立てているかを確認する手段がなく、自己成長に繋げることが難しくなってしまうのです。研修の効果を定着させるためには、研修後の振り返りの場や上司からのフィードバックが重要です。これにより、受講者が学んだことを実践し続ける動機づけがなされ、業務での活用の度合いを高めることができるでしょう。

フォローアップ体制が整備されていない

研修後に学んだ内容を職場で定着させるためのフォローアップがない場合、日常業務に忙殺されて学んだことが忘れられやすくなります。特に、新しい知識やスキルは、継続的に使用することでようやく習慣化されるため、定期的なチェックインやコーチングがないと、受講者は旧来の業務習慣に戻りやすくなるでしょう。研修後のフォローアップ体制を整え、上司や同僚からの支援を得ることで、学習内容の持続的な実践が可能になるのです。そのため、フォローアップは継続的に行うことが、転移成功の鍵です。

目標設定や成果指標が不明確

研修の目的や成果指標が不明確だと、受講者はどのような成果を目指すべきかがわからず、実践の動機が薄れるため、効果が持続しにくくなります。研修の目標が具体的であり、かつ業務における評価基準として活用できるようにしておくことが重要です。さらに、研修の前後で成果を測定できる仕組みがあると、受講者も学習内容を業務に生かす意識を持ちやすくなります。このように具体的な目標と成果基準があることで、持続的な研修転移が期待でき、業務成果としても確認しやすくなるのです。

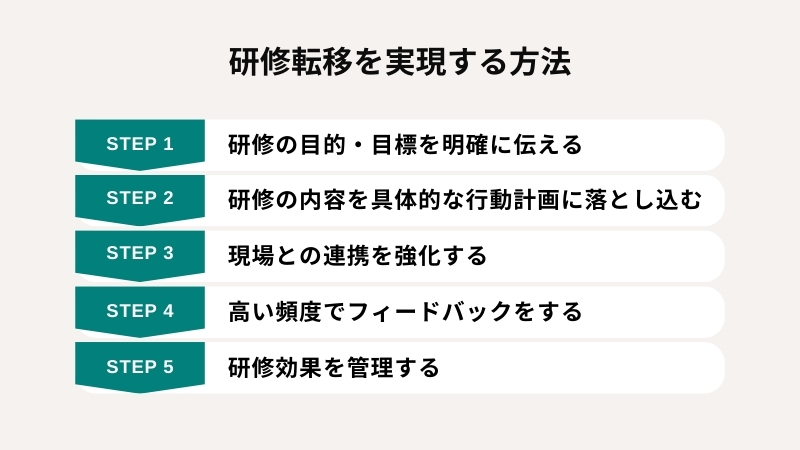

05研修転移を実現する方法

「やりっぱなし」の研修にしないためには、研修の実施直後や一定の期間が経過するごとに、効果検証を必ず実施しましょう。検証をおこなわないことには、研修転移か起きているかすら確認できません。 そして、研修の目的・ゴールは、研修運営スタッフ・受講者・現場の管理職の3者で共通認識としておきます。研修のゴールは、あくまで受講者の行動変容です。研修後、どのように行動が変化したか、検証できる仕組み作りもあわせておこないましょう。 研修転移を実現する方法を、以下に5つ解説します。詳しく確認していきましょう。

研修の目的・目標を明確に伝える

研修の目的や目標を明確にし、受講者と現場に伝えるのは、講師をはじめとした研修スタッフの重要な役割です。研修を受けることにより、どのような状態になって欲しいのかゴールを明確に示します。 研修の目的が明確でなければ、その後の効果検証も曖昧なものになります。目指したい行動変容がどのようなものか、分かりにくくなってしまうためです。目的・目標がはっきりしない研修は、実施して満足するだけの実効性のないものになると肝に銘じておきましょう。

研修の内容を具体的な行動計画に落とし込む

研修の内容と具体的な行動計画にリンクさせるのは、研修講師の役割です。研修のゴールを明確にしたら、それを現場で実現するための行動計画を作成するプロセスを盛り込むとよいでしょう。 計画を作成する際は、実現までの具体的な期日を設けることが大切です。「いつまでに」どのような状態になっているか、そのために「やるべきこと」を段階的に決めて進捗を確認できる計画を作成します。

現場との連携を強化する

行動計画を作成したら、それが実践されているか、確認するのは現場の上司の役割です。また、研修運営側は進捗を確認し、タイムリーにアドバイスをしなくてはなりません。 研修運営スタッフは、研修内容と目指したいゴールを受講者の上司と共有しておく必要があります。行動計画を実践できる環境作りが、研修転移がうまくいくためのもっとも大切な要素となるためです。そのためには、研修運営側と現場との密な連携が欠かせません。

高い頻度でフィードバックをする

研修転移が成功するためには、日々の業務のなかで高い頻度でフィードバックをすることが大切です。これは受講者の上司が担うべき役割です。行動計画の進捗や、うまくいっていること、そうではないことを、客観的にフィードバックします。 1on1の実施などが具体的な方法になるでしょう。上司が関心を持ちサポートする姿勢を示すことは、モチベーションの維持に効果的です。自身の成長を気にかけてくれる上司の存在は、心強いものです。

研修効果を管理する

研修転移を実現するために、研修効果を測定し管理することは、研修運営スタッフの大切な役割です。現場の上司への定期的なヒアリングや視察により、行動計画の実践状況を把握していきます。 優れた行動変容や具体的な成果が確認されれば、ほかの受講者と所属する現場にも共有しましょう。効果測定を確実におこない管理し、次の研修に活かすことが「やりっぱなし」の研修にしないための重要なポイントです。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

06研修転移とカールパトリックモデルの関係性

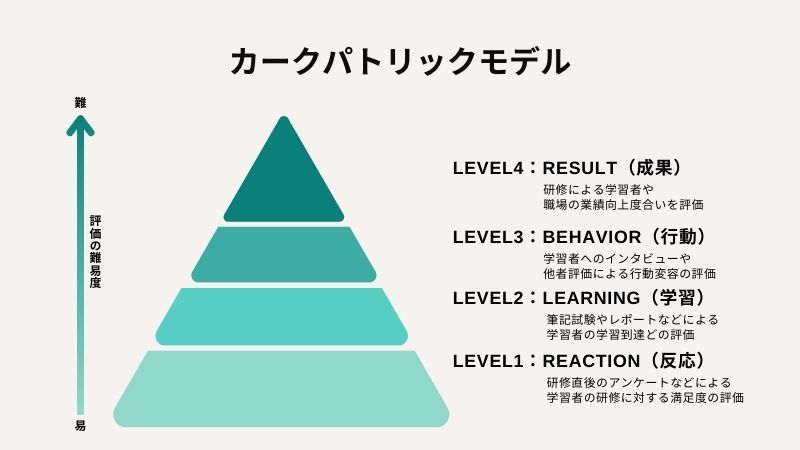

カークパトリックモデルは研修の効果を評価するフレームワークで、以下の4段階で研修成果を測定します。カークパトリックモデルの中で、特に「行動(Behavior)」と「結果(Results)」の段階が研修転移と直結しています。ここでは、研修転移とカールパトリックモデルの関係性について、詳しく解説していきます。

カークパトリックモデルとは

カークパトリックモデルは、研修効果を評価するフレームワークで、以下の4段階で構成されます。

- ①REACTION(反応):参加者の満足度や研修への反応を評価します。アンケートやフィードバックで測定します。

- ②LEARNING(学習):研修で得た知識やスキルの習得度を評価します。テストや実技試験で確認します。

- ③BEHAVIOR(行動):研修後に実務で行動変容が見られるかを評価します。上司や同僚のフィードバック、業務観察で測定します。

- ④RESULTS(結果):研修が組織の成果に与えた影響を評価します。業績向上や生産性の変化を指標とします。

カークパトリックモデルは段階が進むほど効果測定が難しくなりますが、実務への影響を把握するには「行動」と「結果」の評価が特に重要です。このモデルを活用することで、研修の質や転移効果を客観的に評価し、継続的な改善につなげることができます。

カークパトリックモデルを活用した研修転移を促進するポイント

カークパトリックモデルを活用した研修転移を促進するには、以下のポイントが重要です。

研修設計時に転移を意識する

研修内容は実務での応用を想定し、実践的なワークやロールプレイを取り入れます。受講者が現場で使えるスキルを習得できる設計が転移を高めます。

現場でのフォローアップを強化する

研修後は上司やメンターによる定期的な振り返りや指導を行い、行動変容を促します。現場での実践機会を設けることで転移を定着させます。

評価とフィードバックの仕組みを整える

カークパトリックモデルの「行動」と「結果」の段階で効果を測定します。上司や同僚からのフィードバック、KPIの変化を確認し、成果につながるかを評価します。

これらを実施することで、研修で得たスキルが現場で活用され、組織成果に結びつく転移が促進されます。

07まとめ

先行きが不透明なビジネス環境においては、自分の頭で考え自走できる人材の育成が急務となっています。そのためには、実効性の高い人材育成にシフトしていく必要があります。研修転移の考え方を意識した取り組みは、必須のものとなっていくでしょう。 研修で学んだ内容が確実に実施されるためには、現場の理解と協力が不可欠です。研修転移を成功させるためにもっとも大切なことは、研修運営側の「現場を巻き込む力」にあるといえるでしょう。