262の法則とは?企業の成長に活かすポイントも解説

「262の法則」とは、組織内の人材の比率について説明した法則です。当記事では、262の法則の概要を解説したうえで、人材育成に活用するメリットや階層ごとに有効なアプローチ方法について紹介します。

- 01.262の法則とは?

- 02.262の法則を人材育成に活用する3つのメリット

- 03.階層ごとに有効なアプローチ方法とは?

- 04.262の法則を活用するポイント4つ

- 05.262の法則を活用する際の注意点

- 06.まとめ

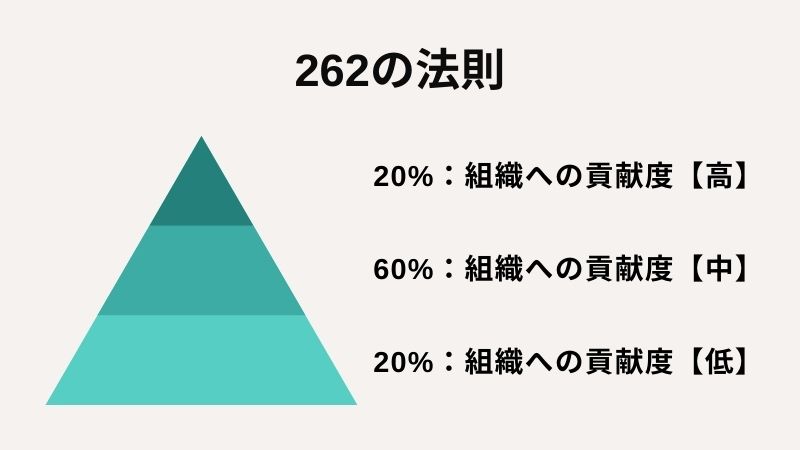

01262の法則とは?

「262の法則」とは、あらゆる組織や集団は、「2割の上位層」「6割の中位層」「2割の下位層」で構成されるという経験則です。 具体的な例を挙げると、営業マンの2割が成果の高い人材、6割が平均的な人材、残り2割が成果の低い人材といった事象です。 262の法則の留意点として、仮に成果の低い人材のみを切り離して、新しい組織や集団を構築しても、残された人材で2:6:2の比率を構成することが挙げられます。つまり、2割のローパフォーマーがいなくなったとしても、そのなかで新たに2:6:2のバランスが成り立つのです。そのため、262の法則とは、正しく付き合っていくことが求められます。

パレートの法則との違い

「パレートの法則」とは、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート氏が提唱した経験則です。「2:8の法則」や「80:20の法則」とも呼ばれ、「全体の成果の8割は、全体を構成する要素のうちの2割が生み出している」という考えです。262の法則は、パレートの法則の理論が派生したもので、パレートの法則とも合致していると言えます。

343の法則との違い

「343の法則」も、組織内でのパフォーマンスの分布を示す法則ですが、262の法則とは異なります。343の法則では、組織の構成員の中で上位30%が全体の70%の成果を上げ、中間の40%が20%の成果を上げ、下位30%はほとんど成果を上げないか、負の影響を与えるとされています。これに対して、262の法則は、上位20%が80%の成果を上げるというより極端な分布を示しています。つまり、262の法則の方が成果の偏りが強いことを示しており、より厳密な選抜や評価が求められる場合に適用されることが多いです。

働きアリの法則との違い

「262の法則」と類似した法則として、「働きアリの法則」があります。262の法則では、どのような組織でも「上位層2割:中間層6割:下位層2割」で構成されることが提唱されています。一方で、働きアリの法則では、「よく働くアリが2割」「普通に働くアリが6割」「あまり働かないアリが2割」としています。 そのため、262の法則では、個々人が出した「結果(業績)」が重視されており、働きアリの法則では、「活動量(業務量)」が重視されていることが両者の主な違いとなります。

02262の法則を人材育成に活用する3つのメリット

262の法則をベースにした考え方は、エンゲージメントや組織のパフォーマンス向上に有効なため、人材育成にも活用することが可能です。262の法則を人材育成に活用するメリットは、以下の3つです。

- 1.仕事に対するモチベーションを上げられる

- 2.自社へのエンゲージメントが高まる

- 3.組織全体のパフォーマンスが向上する

1.自社へのエンゲージメントが高まる

組織全体のエンゲージメントを高めるためには、中位層6割への働きかけが重要です。中間層6割に対し施策を講じて、エンゲージメントを高めることができれば、組織全体の業績ボリュームがアップします。これにより、結果的に上位層2割のエンゲージメントも大きく向上するのです。

2.仕事に対するモチベーションを上げられる

組織は、262の法則でのように構成されるという前提の元、各従業員に対して必要な支援や環境を提供できれば、仕事に対するモチベーションの向上にも期待ができます。また、従業員一人ひとりのスキルや適性にマッチしたマネジメントを行うことで、生産性の向上にも大きく寄与します。

3.組織全体のパフォーマンスが向上する

下位層2割の人材が持つ潜在的能力を引き出せれば、組織全体のパフォーマンスが向上する可能性もあります。また、中位層6割の人材についても能力を底上げできれば、企業としての大きな成長につながると期待できます。 262の法則に基づくと、下位層と中位層の能力を高めても、組織全体のなかでは上位層・中位層・下位層それぞれの人材割合は変化しないことになります。しかし、その割合が変わらなくても、それぞれの層における能力水準が高まれば、組織全体のパフォーマンスアップにつなげられるのです。

03階層ごとに有効なアプローチ方法とは?

262の法則をマネジメントに活用するためには、上位層、中位層、下位層のいずれもおそろかにせず、それぞれに適した施策を打つことが重要です。262の法則を組織マネジメントに効果的に活用するために、それぞれの層のアプローチ方法を確認していきましょう。

上位層2割へのアプローチ方法

262の法則において、上位層2割の優秀な社員にアプローチする際には、彼らの才能やモチベーションを引き出し、さらに成長を促す方法が重要です。そのための具体的なアプローチ方法として次が挙げられます。

1. 挑戦的な目標の設定

上位層の社員には、日常的な業務を超える難易度の高い目標を与えることで、スキルの向上や自己成長の機会を提供します。目標が挑戦的であるほど達成感が大きくなり、さらなるモチベーションを引き出す効果が期待できます。また、目標達成に向けたサポートを併用することで、成果の最大化を図ります。

2. リーダーシップやメンターシップの機会

上位層の社員にリーダーやメンターとしての役割を担わせることで、組織内の他のメンバーをサポートし、牽引する力を育てます。リーダーシップの機会を提供することで、彼らの影響力を強化し、自らの能力を他者と共有することで自己の価値も再認識できるようになります。

3. 特別な報酬・評価制度

上位層の努力や成果に応じた特別な報酬や評価制度を導入することは、彼らのモチベーションを高め、貢献へのインセンティブとして機能します。評価や報酬を透明かつ公正にすることで、他の社員も彼らの成功を目指す意識が生まれ、組織全体の生産性向上が期待できます。

中位層6割へのアプローチ方法

262の法則における中位層6割の社員には、パフォーマンスの向上とモチベーション維持を目指したアプローチが効果的です。彼らを支援する具体的な方法として、次の3つが挙げられます。

1. 明確な目標設定と進捗管理

中位層には、達成可能で具体的な目標を設定し、その進捗を継続的に管理することが重要です。明確な目標により自分の役割や期待される成果が明確になるため、迷わず取り組むことができ、結果として自信や責任感が育まれます。進捗を定期的に確認することで、達成度を可視化し、目標達成への意識が高まります。

2. 研修やスキルアップの機会提供

中位層には、成長の余地が多くあるため、業務に関連するスキルや専門知識を高める研修機会を提供することで、成長を促します。スキルアップの機会を通じて自信をつけ、職務の幅を広げることが可能です。また、学習の場を提供することでモチベーションを維持し、自らの価値を感じられるようになります。

3. フィードバックとサポート

中位層の社員には、適切なフィードバックとサポートを行うことが重要です。上司や同僚からのフィードバックにより、強みや改善点が明確になり、具体的なアクションに繋がります。サポートは、問題や課題の解決をサポートするだけでなく、ポジティブな励ましによっても士気を高める効果が期待できます。

下位層2割へのアプローチ方法

262の法則における下位層2割の社員に対するアプローチは、彼らのパフォーマンス改善を目指すため、具体的な支援が必要です。以下の方法を通じて、彼らの成長を促すことができます。

1. 原因分析と改善指導

下位層の社員が成果を上げられない場合、その原因を明確にすることが重要です。業務遂行におけるスキル不足、モチベーションの低下、コミュニケーションの問題など、様々な要因が考えられます。原因を特定した後は、その問題に対して具体的な改善策を指導し、必要なスキルや知識を身につけさせる支援を行います。改善指導は、問題解決能力を高めるだけでなく、社員自身に自信を与えることができます。

2. 小さな目標を設定し、成功体験を積ませる

成果が上がらない社員には、最初から大きな目標を課すのではなく、達成しやすい小さな目標を設定し、成功体験を積ませることが効果的です。小さな成功を積み重ねることで、社員は自信を持ち、次第に大きな目標に取り組む意欲が湧いてきます。成功体験が積み重なることで、仕事に対する意欲や責任感も高まり、パフォーマンスの向上が期待できます。

3. 配置転換や役割の再検討

下位層の社員が適切なポジションで活躍できていない場合、配置転換や役割の再検討を行うことが有効です。例えば、業務の内容が社員の強みや興味に合っていない場合、別の部署や職務に異動させることで、パフォーマンスが改善されることがあります。また、役割を見直し、社員が得意とする業務を担当させることで、仕事へのモチベーションや貢献度を高めることができます。

04262の法則を活用するポイント4つ

262の法則を人材マネジメントに活用する際には、以下の4つのポイントに留意する必要があります。

- 1.まずは理想の組織像を明確にする

- 2.定量的なデータに基づいて人材評価を行う

- 3.360度評価制度も同時に導入する

- 4.従業員が自分の階層を知ることがないようにする

後悔しないためにも、ここで262の法則を活用するポイントについて理解を深めましょう。

1.まずは理想の組織像を明確にする

まずは、組織の将来的なビジョンを見直し、理想の組織像を明確化します。この際、自社の経営課題や目指すべき姿、そのために必要な戦略など、より具体的に考えることが重要です。ここで曖昧な組織像を設定してしまうと、各従業員が指針とするべき考えが把握できず、期待通りの効果を得難くなってしまいます。

具体的には、「戦略を実現するために、組織全体としてどのような行動が求められているのか」といった、組織として共通で認識しておきたい軸をまず決定します。その軸に沿って、各階層に期待される行動や役割などの人材要件を定義する流れです。

2.定量的なデータに基づいて人材評価を行う

262の法則をマネジメントに活用する場合、従業員を何らかの判断基準に基づいて、上位層・中位層・下位層に振り分けるケースが多いものです。この際、マネジメント職が持つ印象や個人的な考えだけで階層を割り振ってしまうと、実態とかけ離れた評価になるおそれがあります。そのため、定性的な情報だけではなく、営業成績・業務成績など、定量的なデータも判断基準に含めることが重要です。

3.360度評価制度も同時に導入する

定性的な情報についても、実態とかけ離れることがないよう、「360度評価制度」を導入することをおすすめします。360度評価とは、上司・部下・同僚など、複数人の評価者が多面的に従業員を評価する手法です。 通常の人事評価は、直属の上司から部下といった一方向的な視点で評価されますが、360度評価では、複数人かつ異なる立場から意見を集めます。これにより、人事評価に公平性を付与できます。また、上司の評価能力のみに依存する従来の評価方法と比較して、360度評価は高い客観性を担保できる点も特長です。

▼360度評価について詳しく知りたい方はこちらから▼

【関連記事】360度評価が注目される理由とは?成功に導く導入方法を解説

4.従業員が自分の階層を知ることがないようにする

人材マネジメントで262の法則を活用する際は、働いている従業員自身が、262のどの階層に属しているかを知ることがないよう、注意してください。 例えば、上位層の従業員にのみインセンティブを渡すなど過度に優遇してしまうと、中位層以下のモチベーション低下を招いてしまいます。また、下位層の従業員が、自分の階層を知ってしまった場合、組織に必要とされていないと感じ、離職してしまうおそれもあります。 あくまでも、従業員一人ひとりを尊重することを忘れずに、適切なアプローチを行うことで、エンゲージメントや組織全体のパフォーマンス向上につなげられます。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

05262の法則を活用する際の注意点

262の法則を活用する際には、効果的なアプローチを取るために次のような重要な注意点があります。

- ・それぞれの層の特徴を決めつけない

- ・該当する層を本人に伝えない

- ・評価は成果をベースに実施する

これらの注意点を守ることで、262の法則を効果的に活用し、組織内での公平性やモチベーションを高めることができます。ここでは、それぞれについて具体的に解説していきます。

それぞれの層の特徴を決めつけない

各層(上位層2割、中位層6割、下位層2割)の社員には共通の特徴があるとされていますが、実際には個々の社員が持つ背景やスキル、モチベーションは異なります。したがって、各層に対して一般的な特徴を決めつけてアプローチを行うと、偏った評価や不公平な対応を招く可能性があります。個々の社員に合わせた柔軟な支援が重要です。

該当する層を本人に伝えない

262の法則においては、社員を上位層、中位層、下位層に分類することが有効ですが、この分類を社員本人に伝えることは避けるべきです。層の位置づけを知らされた社員は、モチベーションを失ったり、不安を感じたりする可能性があります。評価やアプローチはあくまで個別の成果や能力に基づいて行い、社員が不必要に層に振り分けられたことを感じないように配慮することが大切です。

評価は成果をベースに実施する

社員の評価は、成果に基づいて公正に行うことが重要です。262の法則を活用して社員をサポートする際に、層ごとに異なるアプローチを取ることは有効ですが、最終的な評価はあくまでその社員が実際に達成した成果に基づくべきです。層に関係なく、業務の結果や貢献度を評価基準として使用し、客観的で公平な評価を行うことで、社員全体の信頼を維持することができます。

06まとめ

今回は、262の法則の概要や262の法則を人材育成に活用するメリット、活用時のポイントなどについてお伝えしました。262の法則を活用して組織マネジメントを行うことで、企業の更なる成長を期待することができます。組織に所属する従業員全員に同じ指導を行うのではなく、262の階層ごとに適切なアプローチを行い、エンゲージメントや組織全体のパフォーマンス向上を目指しましょう。