Web研修のメリットとは?ツールを選ぶ際の3つのポイント

Web研修はインターネットを活用して行われる研修形式の一つで、受講者が場所や時間に縛られることなく学習できる点が特徴です。本記事ではWeb研修のメリットやデメリット、ツールを選ぶ際のポイントについて紹介します。

- 01.Web研修とは

- 02.Web研修のメリット

- 03.Web研修のデメリット

- 04.Web研修を効果的に取り入れる方法

- 05.Web研修のツールを選ぶ際の3つのポイント

- 06.Web研修を導入している企業事例

- 07.Web研修ならSchoo for Business

- 08.まとめ

01Web研修とは

Web研修とは、インターネットを活用して行われる研修形式の1つで、受講者が場所や時間に縛られることなく学習できる点が特徴です。

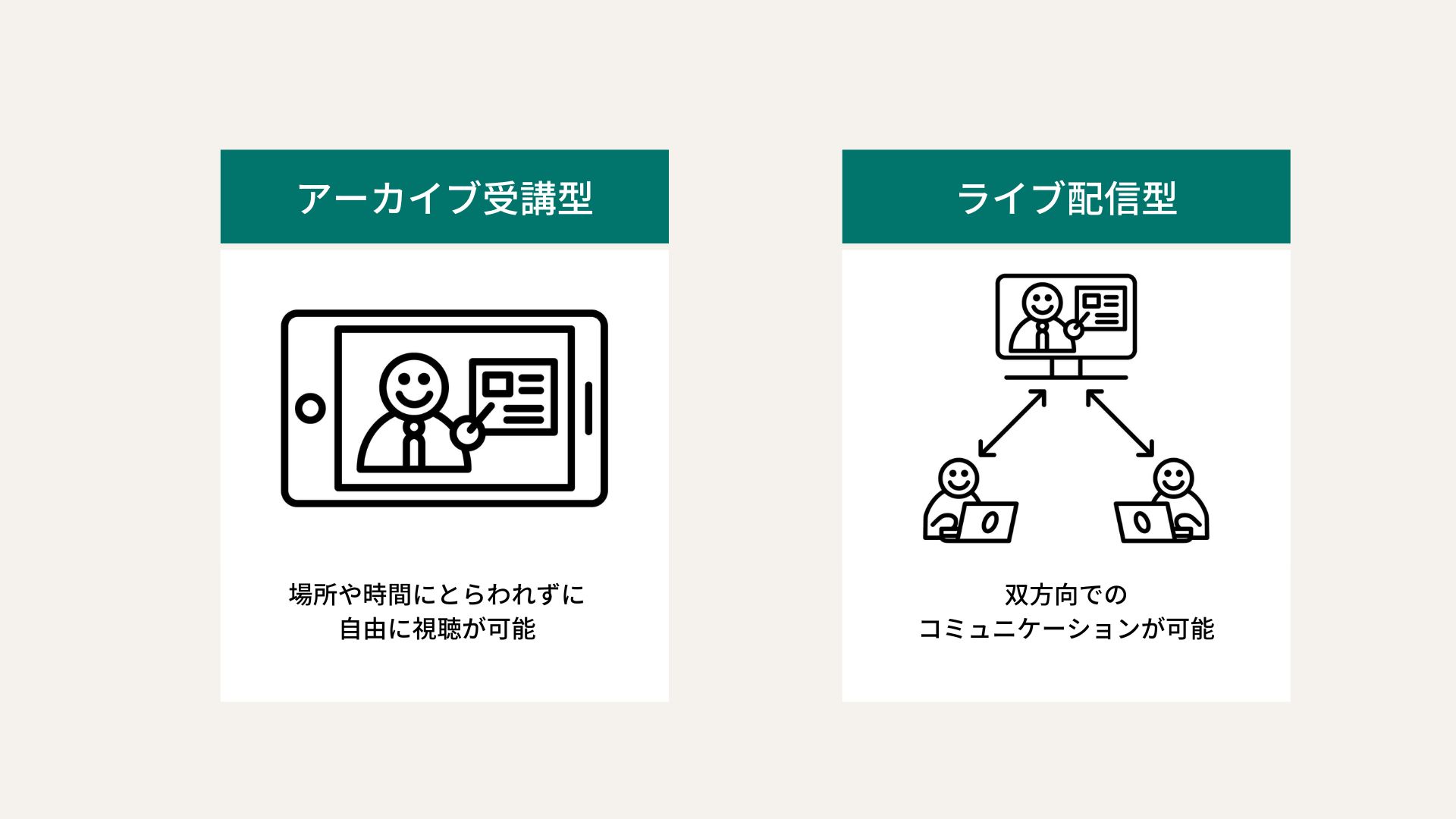

Web研修は、主に「ライブ配信型」と「アーカイブ型」に分かれます。ライブ配信型はリアルタイムで講師や他の受講者とやり取りが可能で、質問やディスカッションがしやすい特徴があります。一方、アーカイブ型は録画された研修動画を好きな時間に視聴できるため、受講者の都合に合わせた学習が可能です。両形式を活用することで、柔軟かつ効率的な研修が実現します。

アーカイブ受講型

アーカイブ受講型のWeb研修は、録画済みの研修コンテンツを受講者が好きな時間に視聴できる形式です。この方法は時間や場所の制約を受けず、各自のペースで学習が進められるのが特徴です。特に繰り返し視聴できるため、内容をしっかりと復習したい場合に有効です。一方で、質問や講師とのやり取りがその場でできないため、疑問点を解消する機会が限られる可能性があります。そのため、質疑応答の場を用意すると効果的です。

ライブ配信型

ライブ配信型のWeb研修は、リアルタイムで配信される形式で、講師や他の受講者と直接コミュニケーションを取れるのが特徴です。受講者はその場で質問したり、ディスカッションを行ったりすることで、より深い理解が得られます。また、同時受講者との相互交流が促進されるため、研修への参加意識が高まりやすい傾向があります。ただし、指定された時間に参加する必要があるため、スケジュール調整が重要です。

02Web研修のメリット

この章では、Web研修のメリットについて紹介します。先述したようなWeb研修の種類に関係のない、双方に共通する「場所」・「業務への負担」・「録画可能」という3点に絞って詳しく紹介します。

場所の制約がない

従来の集合研修と比較すると、Web研修には場所の制約がないというメリットがあります。集合研修では参加者を一ヶ所に集める必要があり、ホテルの手配や参加者の移動手段など、研修を行うまでの準備に多くの工数をかけているという企業も少ないないでしょう。Web研修では、それらの工数を完全になくすことができ、参加者にメールで通知するだけで良いのです。また、場所の制約がないということは、近年増えているリモートワークで業務を行っている社員も、自宅で研修に参加できるというメリットもあります。

効率的に業務・研修を行える

これまで大都市圏に研修を受けに行かなければならなかった場合、業務を途中で止めて移動しなければならなかったり、忙しいので研修をそもそも受けられていなかったりという人もいるのではないでしょうか?Web研修では一ヶ所に集まる必要がないため、忙しい業務の合間を縫って研修を受けることができます。そのため、従来の集合研修よりも業務の機会損失を避けることができるはずです。例えば、大事な商談が急に入ったとしてもWeb研修であれば、その研修を受ける時間だけ避ければ良いので、、残りの時間は普段の業務を行うことができます。

研修を録画して保存できる

Web研修は、研修を録画して保存することも簡単にできます。そのため、どうしても研修を受けることができなかったという人がいても、その保存した動画を後日見ることができるのです。また、例年行われるビジネスマナー研修やExcelの使い方などは、一度研修を録画しておけば毎年利用できるというメリットもあります。他にも営業のロールプレイングを録画しておいて、新入社員に繰り返し見てもらうなど、多様な使い方ができるのもメリットと言えるでしょう。

03Web研修のデメリット

Web研修にはデメリットもあります。1つはインタラクティブなやりとりがしにくいという点です。特にリモートワークに慣れていない企業だと、オンラインで効果的な議論を交わすことが難しいかもしれません。もう1つは、緊張感の維持です。自宅でも参加することのできるWeb研修では、参加者の緊張感を維持させる術は、基本的に参加者に委ねられてしまいます。双方のデメリットは創意工夫で改善できる部分でもあるので、どのような工夫をするとデメリットを解消できるのかも併せて、以下で紹介します。

参加者同士のコミュニケーションがしにくい

集合研修は、休憩の合間に話をしたり、研修の終わりに食事会が催されたりといった交流の場としての役割も果たしています。しかし、Web研修ではチャット上でのコミュニケーションに限定されるため、オフラインでの交流のような親睦は深めることが難しいでしょう。特に新入社員研修のような同期の繋がりも作りたいというテーマも含んでいる研修の場合、Web研修のみにしてしまうと同期の繋がりが作りにくくなるので、Webとリアルをどう組み合わせていくかが重要になってきます。

参加者の緊張感の維持が難しい

Web研修は対面で行わないので、参加者の緊張感を維持することが課題となる場合が多いです。人が集中できる時間は一説によると50分程度と言われていますが、研修は少なくとも1時間、多いときは2時間以上行われる場合もあります。さらにWeb研修という監視・管理されにくい環境下で研修に100%集中できるかどうかと言われると難しいと感じる人もいるはずです。そのため、休憩を挟んだり、参加者が発言する機会を増やしたりといったような創意工夫がWeb研修には必要となります。

04Web研修を効果的に取り入れる方法

Web研修を効果的に取り入れる方法として以下が挙げられます。

- 1:Web研修(eラーニング)+集合研修

- 2:集合研修+Web研修(eラーニング)

Web研修と集合研修を組み合わせることで、研修効果を高めることができます。Web研修で事前学習を行い、集合研修でアウトプットすることで理解を深めることが可能です。また、集合研修後の復習としてWeb研修を活用すれば、個々の進捗に応じた補足学習が可能となり、習得度のばらつきを軽減できます。

1. Web研修(eラーニング)+集合研修

この方法では、まずWeb研修を活用して事前学習を行います。受講者は自分のペースで基礎知識や理論を学び、共通の理解を深めます。その後、集合研修でワークショップやディスカッションを実施し、知識を応用してアウトプットの機会を設けます。これにより、実務への適用イメージが具体化し、受講者同士の意見交換や協力を通じて研修効果が高まります。学びを効率的に深める手法として効果的です。

2. 集合研修+Web研修(eラーニング)

集合研修で知識やスキルを直接学んだ後、Web研修をフォローアップとして活用する方法です。Web研修を通じて復習や定着を促進し、集合研修で学んだ内容を深掘りします。また、個々の進捗に合わせた補足学習も可能となり、習得レベルのばらつきを軽減します。この方法は、集合研修の効果を長期的に維持し、現場での実践につなげるために役立ちます。

05Web研修のツールを選ぶ際の3つのポイント

この章では、Web研修のツールを選ぶ際のポイントについて紹介します。Live型とアーカイブ型だけでも一長一短があり、さらに各社が提供しているツールごとにも特色があります。そのため、まずは自社にとって、どのような研修が理想的なのか。もっと踏み込むとどのような人材を育成したいのかまでを考えて、それを実現するためには何が最適なのかでツールを選定する必要があります。

1:どこまでをWeb研修で行うのかを決める

Web研修は、名刺の渡し方のような実際に行ってみないと習得できない研修には不向きだったりもします。また、グループワークも不可能ではないですが、これまでのオフラインで行っていたグループワークをオンラインで行うことは難しいかもしれません。そのため、このスキルの習得はWeb研修で行う。このスキルはWeb研修よりもオフラインで教えた方が効率が良い。といったような棲み分けをまずは行いましょう。

2:Webでどのような研修を行いたいのか決める

Web研修ツールを導入する際に、「とりあえず新入社員研修だけに使いたい」という声も少なくありません。しかし、研修は新入社員以外にも非常に重要な役割を果たします。また、研修だけでなく人材育成という視点でもツールを決めたほうが良いでしょう。マネージャーや管理職の研修には、このツールは適しているか。人材育成という側面で見たときに、このツールは役に立つのか。これらのような視点からもツールを選ぶ必要があるのです。

3:中長期的な視点も考える

Web研修にはLive配信系とアーカイブ系の2つのパターンがあるため、その片方を使いたいのか、両方使いたいのかによって、選ぶべきツールが異なります。またグループディスカッションを行いたいとなった場合、研修ツールではなくzoomのようなWeb会議ツールを利用しなくてはなりません。したがって、どのような研修を行いたいのかを決めて、それにはどのようなツールが必要なのかを目的から逆算して決める必要があるのです。

06Web研修を導入している企業事例

本章ではWeb研修を導入している企業事例を紹介します。いずれの企業も、集合研修と組み合わせてWeb研修を活用しています。その結果、理解の促進や研修受講者同士の関係構築につながっています。

株式会社BitStar

ソーシャルメディアマーケティング事業・D2C事業を展開する株式会社BitStarでは、組織戦略を考える中で、まずはマネジメント層におけるマネジメントの役割やリーダーシップなどの開発が課題となっていました。そこで、Schooを導入し、授業を視聴してもらい、共通知識をインプット。しばらく時間を空けて現場での実践を経た後に、改めて受講者を集めて対話型のワークショップを実施しました。このようなeラーニングとワークショップ形式の研修を組み合わせて研修実施した結果、管理職それぞれの考え方がシェアされ、相互成長に繋げることができています。

株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲートは、入社後1年間で自律自走人材を育てる、通年伴走型の新入社員研修を実施しています。事前学習としてeラーニングで知識をインプットし、Zoomでアウトプット、さらに現場実践して、その振り返りまで行っています。

また、株式会社ウィルゲートは研修だけでなく、新入社員と上司の1on1にもeラーニングを活用しています。具体的には、上司がメンバーの受講状況を確認した上で、上司から個別の課題の提示とそれを解決する動画のリンクを共有するなど、社員各々の状況に合わせて成長を促していくような工夫をしています。

SOMPOコミュニケーションズ株式会社

SOMPOグループ唯一のコンタクトセンター運営会社であり、お客さまからの事故連絡の受付業務や保険設計相談、システムヘルプまで幅広く対応しているSOMPOコミュニケーションズ株式会社では、新入社員同士の横のつながりを強めてもらう機会を提供するために、Schoo for Businessを活用した新人研修を実施しています。研修の受講だけでなく、グループワーク・チーム発表の形式を採り入れたことで、新入社員同士の関係構築の促進に繋がりました。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

07Web研修ならSchoo for Business

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修やDX研修なども実施でき、さらにアセスメント機能も標準で備わっています。また、自律学習の支援ツールとしても活用いただいており、「主体的に学び、成長する人材」の育成を目的にして、ご導入いただくことが多いです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2023年3月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

研修に関するSchooの講座例

Schooでは9,000本以上の動画をすべて自社で作成します。この章では、人材育成・研修に関するSchooの講座を紹介します。研修担当者の方であれば、10日間限定でSchooの全授業をお試し視聴できるデモアカウントを発行可能ですので、気になるものがあれば、お気軽にお問い合わせください。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

ビジネスパーソンの『学習設計マニュアル』

この授業では、学校教育の勉強とは異なるおとなの「学び方」について学びます。社会に出てからの「学び」は、学校教育での「勉強」とは言葉は似ていますが、まったく異なる行動です。そこで、「学び方」を学ぶことによって、今の自分に適した学習を設計できるように、インストラクショナルデザイン(ID)の研究者である熊本大学・鈴木克明教授からおとなの「学び方」について学んでいきましょう。

-

熊本大学教授システム学研究センター 教授

熊本大学教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「学習設計マニュアル(共編著)」、「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノロジ(共監訳)」などがある。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学びます。研修担当者のために研修の設計・実施・評価がデザインできるように、インストラクショナルデザイン(ID)をベースにヒューマンパフォーマンスインプルーブメント(HPI)、プロジェクトマネジメント(PM)の考え方を掛け合わせたビジネスインストラクショナルデザイン(BID)を基に研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で学んでいきます。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

導入実績

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広い企業にご導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

08まとめ

Web研修には、Live配信型とアーカイブ型の2つのパターンがあります。これらの大きな違いは、リアルタイムで行われるかどうかです。Live配信型はインタラクティブなコミュニケーションが取れるというメリットはある一方で、参加者を決められた時間に集めなければいけないという時間の制約が発生するというデメリットもあります。

アーカイブ型はインタラクティブなコミュニケーションをとることができないというデメリットはありますが、一方で時間の制約を全く受けずに受講者が好きなタイミングで研修を受講できるというメリットがあります。そのため、参加者の時間を確保しやすい新入社員研修などはライブ配信型で行う企業も多くいますが、業務で多忙を極めている管理職を対象にした研修などではアーカイブ型のWeb研修を採用する企業も多い傾向にあります。