研修を企画する手順やフレームワークを詳しく解説

社内研修の実施を任されたはいいものの、何から手を着けていいのかわからない、研修をどのように進めればいいのかもわからず困っているという人事担当者の方は多いのではないでしょうか?そこで今回は、社内研修の企画方法から実施・効果測定までの一連の流れを解説し、効果的な研修を行うためのポイントについても解説します。

- 01.研修を企画する手順

- 02.研修を企画する際のポイント

- 03.企画した研修の効果測定の方法

- 04.研修を企画する際に役立つフレームワーク

- 05.研修の企画を学べるSchooの授業を紹介

- 06.オンライン研修|Schoo for Business

- 07.まとめ

01研修を企画する手順

研修を企画する際は、以下の手順を上から順に進めていきましょう。

| Step | 実施項目 |

| 1 | 人材育成方針・等級ごとの役割を確認する |

| 2 | 経営陣・管理職・一般社員へのヒアリング |

| 3 | パフォーマンスゴールを決める |

| 4 | 研修内容を決める |

| 5 | 研修方法を決める |

| 6 | トレーニングゴールを決める |

| 7 | 効果測定の方法を決める |

まず、人材育成方針や等級ごとの役割を確認して、理想の状態を明確にしましょう。次に、経営陣や現場の声を直接聞き、現在の状態を確認します。これにより、現状から理想の状態になるためには、どのような課題があり、その課題を研修でどのように埋めていくのかという全体方針が決まります。

課題を埋めるためには、具体的にどのような行動を社員が取れるようになれば良いのかを次に決めます。そして、その行動変容を促すには、何をどのように学ぶことが最適解なのかを考えます。

この手順に沿って研修を企画することで、「研修がやりっぱなし」という状態や、「研修は意味がない」という社員の声を払拭できるはずです。

1.人材育成方針・等級ごとの役割を確認する

具体的な研修内容や方法を決める前に、人材育成方針や等級ごとの役割を確認して、理想の状態を明確にします。

人材育成方針について、会社によっては理想の人材像やフィロソフィーなどと表現されることがあります。いずれにしても企業として、どのような人材像を求めているのかを確認できれば問題ありません。

例えば、日本を代表する消費財メーカーの花王株式会社では、以下のように求める人財像を定義しています。

- 大志:花王を舞台にして、実現させたい夢がある人

- 挑戦:自ら高い目標を掲げ、果敢に挑み続けられる人

- 共生:「Kirei」な未来を創るべく、多様な価値観を尊重して協働できる人

- 正道:高い倫理観をもって行動できる人

- 探求:変化する環境下で本質を見極め、絶えず価値創造に努める人

▶︎参考:花王株式会社|求める人財像について

仮に人材育成方針や等級ごとの役割が設定されていない場合は、これらを人事部と経営陣で策定することから始めます。

2.経営陣・管理職・一般社員へのヒアリング

次に、経営陣や管理職、一般社員にヒアリングをして、現状を把握します。具体的には、「どのような課題があるか」・「強化したい項目は何か」などを聞くと良いでしょう。

また、ヒアリングの工数はかかりますが、出来るだけ多角的な意見を拾えるように多くの社員の声を拾うようにしましょう。

例えば、組織としての課題が「若手の離職」とした場合に、管理職の視点では「給与や待遇」が要因と思っていても、一般社員の視点では「キャリアへの不安」が要因と思っているかもしれません。

そのため、出来るだけ多くの社員にヒアリングを実施することで、研修でどのような課題を解決すれば良いかを適切に決めることができるようになるのです。

3.パフォーマンスゴールを決める

パフォーマンスゴールとは、「どのような行動を社員が取れるようになるのか」という目標のことです。

例えば、「コーチングを用いて、メンバーの育成ができるようになる」であったり、「PDCAを主体的に回すことができるようになる」などが、パフォーマンスゴールと言えます。

研修を実施する上で、このパフォーマンスゴールの策定が最も重要と言っても過言ではありません。研修がやりっぱなしの状態になったり、研修が意味ないと社員に思われてしまうのは、研修が実務での行動変容に結びついておらず、社員に成長実感を与えられていないことが要因だからです。

4.研修内容を決める

パフォーマンスゴールを決めたら、具体的な研修内容の策定に進みます。

例えば、「PDCAを主体的に回すことができるようになる」をパフォーマンスゴールに設定した場合、研修内容はPDCAの重要性を理解してもらい、具体的な振り返りの方法を知ってもらうことなどとなるでしょう。

この際に、ヒアリングした内容が効果を発揮します。管理職から「振り返りが弱い」という一次情報を得られていたら、特にその点を重視した研修内容を組むことができます。

このように、ヒアリングを徹底的に行っておくことで、行動変容に結びつく効果的な研修内容を設定できるようになるのです。

5.研修方法を決める

具体的な研修内容を決めたら、研修方法を決めます。

研修方法を決める際は、インプットとアウトプットで分けて考えましょう。社内のリソースも加味しながらインプットを決め、アウトプットとしてはどのような手法が適しているのかを考えると効率的です。

まず、インプットの手法を費用や工数で整理すると以下のようになります。

| インプットの手法 | 費用 | 自社の工数 |

| 集合研修(外部) | 高い |

|

| eラーニング(外部) | 安い |

|

| 自社 | なし(人件費のみ) |

|

このように、自社で実施すれば費用負担は人件費のみで済みますが、研修資料の作成や講師の打診など作業が大幅に増えます。一方で、集合研修を外部に依頼すれば、費用は高いという反面、アウトプットも含めて実施してくれる可能性もあり、自社の工数負担は軽減されるでしょう。eラーニングは自社と集合研修の中間で、費用は安いですがアウトプットは自社で行う必要があるという側面もあります。

それぞれの手法にメリット・デメリットがある上に、各研修内容でも自社で実施すべきものと外部に任せた方がスムーズなものがあります。それぞれの研修手法の特性を活かして、どの手法を選択するとパフォーマンスゴールを達成できるのかを考えなければなりません。

6.トレーニングゴールを決める

トレーニングゴールとは、「研修を受け終わった時に何を理解しているか」を定めた目標のことを言います。

先述したPDCAの例で言えば、「振り返りの具体的な方法や振り返りを習慣化するためのコツ」を理解していれば、トレーニングゴールを達成したことになるでしょう。

ただし、あくまでも研修で達成すべきものは、パフォーマンスゴールである行動変容であることを忘れてはいけません。知識やスキルを理解することと、実践できることの間には大きな壁があり、知っていても使いこなせなければ意味がありません。

研修が経営に資する投資と認識されるためには、トレーニングゴールを中間指標とおき、最終的に達成したい指標はパフォーマンスゴールという認識を持つ必要があります。

7.効果測定の方法を決める

最後に、研修の効果測定の方法を決めます。パフォーマンスゴールとトレーニングゴールでそれぞれ測定方法が異なるので、以下の表を参考にしてみてください。

| パフォーマンスゴール |

|

| トレーニングゴール |

|

パフォーマンスゴールの測定方法

最も正確にパフォーマンスゴールが達成されているかを確認できるのは、「社員へのヒアリング」です。例えば、マネジメント研修であれば実際にマネジメントされる現場の一般社員にヒアリングをして、マネジメント研修で学んだ内容が実践できているかを確認しましょう。

しかし、現場へのヒアリングが簡単ではないこともわかっています。多くの企業でパフォーマンスゴールを設定しないのは、現場へのヒアリングにかかる工数が大きいためです。そのため、研修を受けた当事者に数ヶ月後にアンケートを取るという測定方法も紹介します。

例えば、研修の3ヶ月後に以下のような項目を聞くと効果的です。

- ・研修で学んだことを実践できていますか?

- ・実践できている場合、具体的に実践できた場面を含めて教えてください

- ・実践できていない場合、何が要因ですか?

このアンケートで重要なポイントは、実践できていないことも率直に記載してもらうことにあります。「実務で使う機会がなかった」という理由で実践できていないのであれば、研修に課題があるのではなく、職場での実践機会を作れていないことに課題があると分かり、対策を打つことができます。

トレーニングゴールの測定方法

トレーニングゴールの測定方法としては、アンケートやテスト、レポート提出があります。

この中で、パフォーマンスゴールを意識するのであれば、レポート提出が最もおすすめの方法です。テストで測定してしまうと、知識を知っているかどうかしか測定することができず、行動変容に結びつけにくいためです。

レポートで最低限聞くべき項目は以下の2つです。

- ・研修で何を学びましたか?

- ・研修で学んだことを、どのように実務で活用しますか?

このように、レポートでどのように実務で活用するかを、研修受講者が自らイメージして記載することで、パフォーマンスゴールの達成確率を上げることができます。

一方で、アンケートは研修自体の評価を得るために活用すると良いでしょう。「研修の満足度」・「講師の評価」・「研修へのフィードバック」などをもらうことで、研修自体のPDCAを人事が回せるようにするためです。

「研修をしてもその場限り」「社員が受け身で学ばない」を解決!

研修と自己啓発で学び続ける組織を作るスクーの資料をダウンロードする

■資料内容抜粋

・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?

・研修への活用方法

・自己啓発への活用方法 など

02研修を企画する際のポイント

研修を企画する際には、次のような注意点やコツがあります。

- ・制約を把握する

- ・経営戦略や事業戦略を意識する

- ・研修の振り返りを実施する

- ・職場での実践につながるサポートを行う

これらのポイントを押さえることで、研修が効果的かつ効率的に実施できるようになるでしょう。この章では、研修を企画する際のポイントについて、上記の3つを紹介します。

制約を把握する

研修を企画する際には、社内の制約を把握しておく必要があります。主な制約としては以下が挙げられます。

- ・予算

- ・研修受講者の居住地

- ・業務の過密度

- ・繁忙期や閑散期

まず、予算は研修手法を決める際に欠かせない要素となります。講師派遣型の集合研修であれば、概ね1日で30万円ほどはかかるでしょう。そのため、予算によって選択できる研修手法が限られてくるということは念頭に置いておく必要があります。

また、受講者の居住地も予算に影響します。多拠点に展開している企業であれば、研修に参加するために新幹線で主要な都市まで来てもらい、場合によっては宿泊費も出さなければなりません。

最後に業務の過密度や繁忙期などの状況も把握しておく必要があります。例えば、期末の時期であれば営業職は数字を必死に追いかけている可能性が高く、そのようなタイミングで丸一日拘束される研修を入れてしまうと、業績に影響するだけでなく、現場からの理解や支援も得にくくなります。

経営戦略や事業戦略を意識する

研修はあくまでも、経営戦略や事業戦略を実現し、目標となる売上や利益を達成するための手段です。

そのため、経営戦略や事業戦略との結びつきは、研修の企画をする上で欠かせません。

会社がどのような方向に向かおうとしているのか、事業としてはどのようなフェーズなのかを理解し、研修としてビジネス職を支援するという意識が重要です。

研修の振り返りを実施する

次の研修の企画をさらに良いものにするために、研修の振り返りも欠かしてはなりません。

パフォーマンスゴールやトレーニングゴールが、どれくらい達成できたのか。研修自体の満足度はどうだったのか。参加率はどうだったのか。研修時期は適切だったのか。これらを含めて、ブラッシュアップできるところや、継続して取り組むべきところを見定めましょう。

職場での実践につながるサポートを行う

「職場での実践につながるサポートを行う」ことは、研修の効果を最大化するために欠かせません。研修で学んだ知識やスキルを実務で活用することで、学びが定着し、業務の改善や成果の向上が期待できます。

実践的なサポートには、研修後のフォローアップが含まれます。定期的なチェックインや個別相談を通じて、参加者が研修内容をどのように業務に活かしているかを確認し、問題点に対処しましょう。

また、メンター制度を導入し、経験豊富なメンターから具体的なアドバイスやフィードバックを得ることも効果的です。さらに、実践的なプロジェクトや課題を提供し、研修で学んだことを業務に応用する機会を設けることで、理論と実践のギャップを埋めます。リソースの提供や成功事例の共有も重要で、これにより研修の学びが実際の業務に役立ち、業務成果の向上に繋げることができます。

研修計画を定期的にブラッシュアップさせる

効果的な研修を維持するには、計画を定期的に見直し、改善を行うことが重要です。事業環境や社員のスキルニーズは変化するため、同じ内容を繰り返すだけでは効果が薄れてしまう可能性があります。

例えば、数年前は基本的なPCスキルが求められていたが、現在はDXスキルやデータ活用能力が重視されるといった変化があります。こうした変化に合わせて内容を更新することで、常に現場で役立つ研修を提供できます。

また、振り返りの結果や参加者からのフィードバックを取り入れることで、より実践的で効果的な研修に改善できます。継続的なブラッシュアップが、研修の質と効果を高める鍵となります。

03企画した研修の効果測定の方法

研修を実施した後に、その効果を測定することは、今後の改善や投資対効果の評価に不可欠です。効果測定の方法として、次の3つが挙げられます。

- ・参加者向けにアンケートを実施する

- ・研修前と後でテストを実施する

- ・研修を実施していないグループと比較する

アンケートは参加者の主観的な意見を、テストは知識の向上を、比較検証は業務成果を測るのに有効です。企画した研修の効果を最大化するためには、複数の手法を組み合わせて、研修の効果を総合的に評価することが重要です。ここでは、それぞれの方法について、具体的に解説していきます。

参加者向けにアンケートを実施する

研修の効果測定方法の一つとして、参加者にアンケートを実施する手法があります。この方法では、研修終了後に参加者へ内容の理解度や満足度、実務での活用意欲などを問う質問を行います。例えば、「研修内容は実務に役立つと感じたか」「講師の説明は分かりやすかったか」などを5段階評価や自由記述で回答してもらいます。この方法のメリットは、受講者の主観的な評価を収集できる点です。しかし、アンケート結果は個々の印象に左右されやすく、実際の業務への影響度は測れない場合があります。そのため、アンケートは参加者の満足度や研修の分かりやすさを把握する手段として活用し、他の測定方法と併用することが効果的です。

研修前と後でテストを実施する

研修効果を客観的に測定する方法として、研修前後で知識やスキルを評価するテストを実施する手法があります。研修前に現状の知識レベルを確認し、研修後に同様の内容で再度テストを行うことで、習得度の変化を数値化できます。例えば、コンプライアンス研修であれば、法令知識に関する問題を出題し、理解度の向上を測定します。この方法のメリットは、定量的なデータで効果を可視化できる点です。ただし、テスト結果が短期的な記憶に影響される可能性があるため、一定期間後に再テストを行い、知識の定着度を測るとより有効です。

研修を実施していないグループと比較する

研修の効果をより正確に測定するには、研修を受けたグループと受けていないグループを比較する方法が有効です。この手法では、同等のスキルや業務レベルを持つ2つのグループを設定し、研修を実施したグループと未実施グループのパフォーマンスや成果を比較します。例えば、営業研修であれば、両グループの成約率や商談成功率を比較することで、研修の影響を具体的に評価できます。この方法のメリットは、研修による効果とその他の要因を切り分けやすい点です。ただし、同一条件でグループを構成する必要があり、選定基準が不適切だと結果の信頼性が低下するため、注意が必要です。

04研修を企画する際に役立つフレームワーク

研修の目的や実施方法、評価基準を明確にするために有効なのがフレームワークです。研修を企画する際に役立つフレームワークには以下が挙げられます。

- ・カークパトリックの4段階評価モデル

- ・経験学習サイクル

- ・ADDIEモデル

- ・4:2:4の法則

それぞれのフレームワークの有用性をうまく活用しながら、研修を企画できると良いでしょう。

カークパトリックの4段階評価モデル

カークパトリックモデルの4段階評価モデルとは、教育の効果を反応、学習、行動、結果の4段階で表したものです。研修の効果計測や目標設定は、このカークパトリックの4段階評価モデルを基にして設計する企業が多いです。

しかし、レベル4の業績で研修の効果測定をする企業はほとんどいません。その理由は、業績に関わる要因が研修効果だけでは無いからです。市場環境や社員のワークエンゲージメント・管理職のマネジメントなど様々な要因が絡み合い、業績に影響します。そのため、業績を研修の目標設定としてしまうと、本当は素晴らしい研修をしていたのに効果がないものと誤った判断をしてしまう可能性があるのです。

▶︎関連記事:カークパトリックとは?4段階評価法のメリットや問題点を解説

経験学習サイクル

経験学習とは、自分が実際に経験した事柄からの学習を意味し、米国の教育理論家であるデイビッド・A・コルブが提唱した学習方法です。重要なポイントは、ただ経験をして終わりではなく、経験を次に活かすことであり、そのプロセスの理論を「経験学習のサイクル」と呼びます。 「経験→内省→教訓→実践」の4段階で構成されていて、サイクルを繰り返すことで、人は学習し成長すると考えられています。

▶︎関連記事:経験学習のサイクルとは?活用するメリットや注意点を紹介

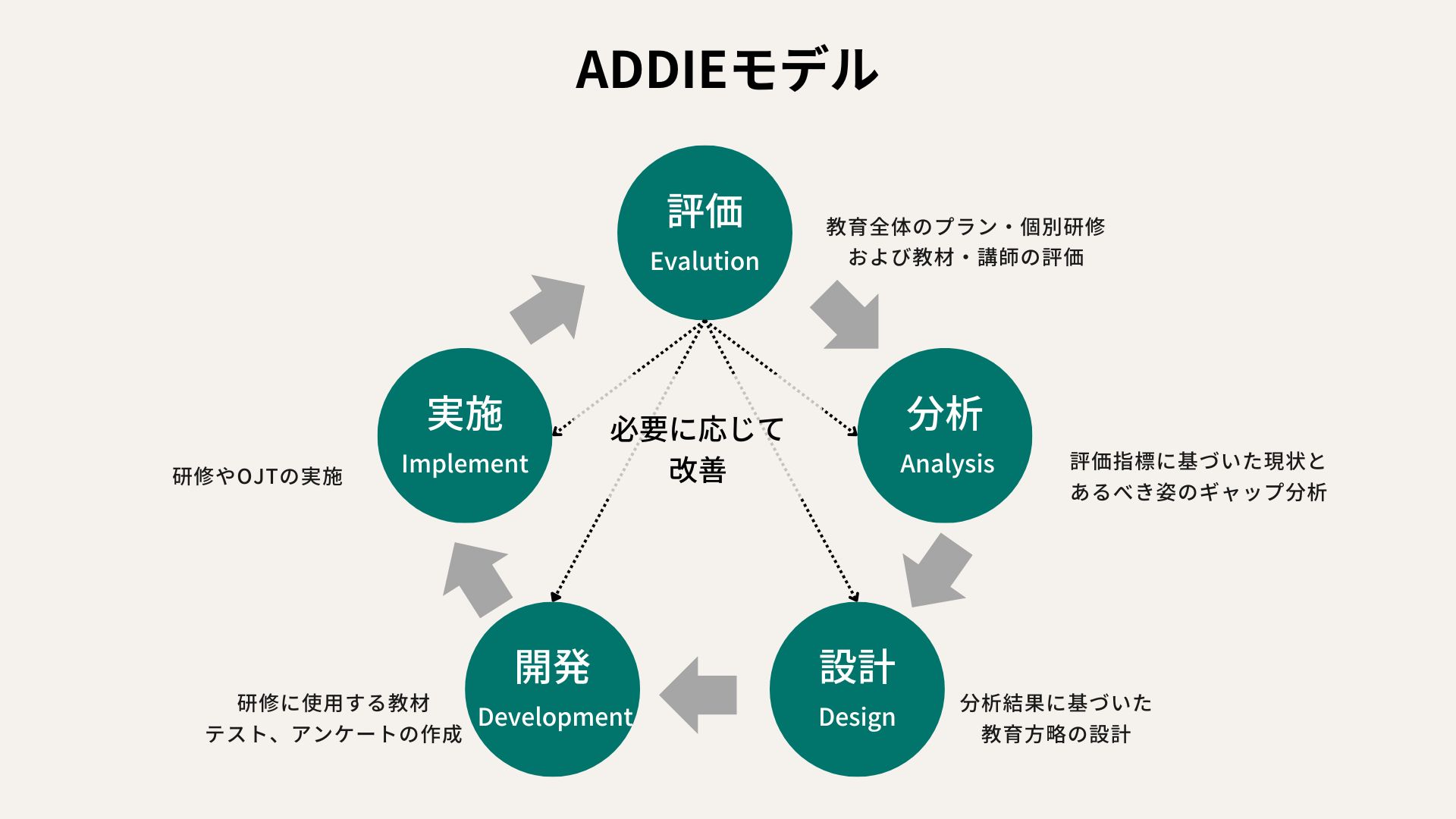

ADDIEモデル

ADDIEモデルとは、ビジネス分野における改善手法であるPDCAサイクルを、教育という枠組みに取り入れたフレームワークです。ADDIEモデルを活用することで、教育をより効果的かつ効率的、そして定着化するようにできます。

PDCAサイクルがPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字をとっているように、ADDIEモデルもAnalysis(分析)、Design(設計)、Development(開発)、Implementation(実施)、Evaluation(評価)の頭文字をとった言葉です。この5つのプロセスに沿って継続的に教材内容を組み立て実践し、見直しながらブラッシュアップしていきます。

4:2:4の法則

4:2:4の法則とは、研修効果に及ぼす影響は、「研修前の動機付けが4割、研修が2割、研修後の行動変容が4割」という法則のことです。

多くの企業では、真ん中の2割に注力してしまい、研修会社を頻繁に変えたり、社内の研修をブラッシュアップしたりという改善に工数を割いてしまっています。しかし、本来注力すべきは研修前と後なのです。

研修の前に動機付けをしっかりと行うフローを現場の管理職と一緒に作り、研修後に学んだことを実戦で活かせるような環境を作り、活かせているかのフィードバックを現場を巻き込んで実施する。このような、他部署の協力を得る必要があるという点で、かなり骨の折れる仕事になりますが、その効果は絶大です。

05研修の企画を学べるSchooの授業を紹介

Schoo for Businessでは、約9,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。

研修の企画や効果計測について学べる授業もあり、研修や人材育成のご担当者であれば10日間の無料デモアカウントも配布しておりますので、ご興味がある授業があればデモアカウントのお申し込みをお願いいたします。

研修の組み立て方 ‐ 設計・実施・評価

この授業では、研修の設計から実施、評価までの一連の組み立て方について学ぶことができます。インストラクショナルデザイン(ID)をベースにした研修の組み立て方について、講師2名のデモンストレーション形式で解説しています。

-

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

サンライトヒューマンTDMC株式会社 代表取締役社長

熊本大学大学院 教授システム学専攻 非常勤講師。製薬業界での営業、トレーニング部門を経て、起業。HPIやIDを軸とした企業内教育のコンサルティングやインストラクショナルデザイナー、インストラクターを育成する資格講座の運営を行っている。IDの実践方法を提供してきた会社は100社、4,000名を超える。 主な著書:『魔法の人材教育(改訂版)』(幻冬舎、2017年)、『ビジネスインストラクショナルデザイン』(中央経済社、2019年)

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

社員研修のあるべき姿

この授業では、社員研修の必要性や役割についてインストラクショナルデザイン(ID)を軸に学びます。研修担当者として、「何のために社員研修を行うのか」「研修の役割と担当者としての立ち位置」など、研修の根本的な考え方をまず問い直すために、インストラクショナルデザイン(ID)をもとにした研修のあるべき姿について講義いただいております。

-

熊本大学 教授システム学研究センター 教授

熊本大学 教授システム学研究センター 教授

1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・元理事(2007-2015)、日本教育工学会監事・第8代会長(2017-2021)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に『学習設計マニュアル』(共編著)、『研修設計マニュアル』、『教材設計マニュアル』、『教育工学を始めよう』(共訳・解説)、『インストラクショナルデザインの原理』(共監訳)、『学習意欲をデザインする』(監訳)、『インストラクショナルデザインとテクノロジ』(共監訳)などがある。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

企業研修の進め方 設計と効果測定のコツ

この授業では、企業研修の設計段階にも触れながら、正しい効果検証の考え方、方法について紹介します。授業の後半には企画した新しい研修手段や内容を意思決定層に提案する際のポイントについても解説していきます。

-

HRプランニング研究所 代表

HRプランニング研究所 代表

2003年大学院修了後、外資系コンサルティングファームでSEとして勤務。その後、一貫して複数の大手上場企業で人事(HRBP)担当。2015年に「HRプランニング研究所」を立ち上げ、人事コンサルタントとして、企業を対象にメンタルヘルス施策やHRIS選定支援を行う。 Schooの人事担当者のゼミやコミュニティに参加し、講師・メンター等を歴任。2023年から、厚生労働省(厚生労働科学研究 政策科学推進研究事業)研修効果測定委員(産業保健法学・安全衛生法学担当)として、人事専門家の知見を活かしている。

※研修・人材育成担当者限定 10日間の無料デモアカウント配布中。対象は研修・人材育成のご担当者に限ります。

06オンライン研修|Schoo for Business

オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約9,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修からDX研修、部署別の研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。

| 受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |

| アーカイブ本数 | 9,000本 ※2024年2月時点 |

| 研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |

| 費用 | 1ID/1,650円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |

| 契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |

Schoo for Businessの資料をダウンロードする

大企業から中小企業まで幅広く導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで幅広く導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。

導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。

07まとめ

研修がやりっぱなしにならず、従業員から「意味がない」と感じられないためには、研修の目的を明確にし、受講者が実際の業務で活用できる仕組みを作ることが重要です。まず、現場の課題を正確に把握し、それに応じた具体的な研修目標を設定します。次に、研修内容を業務に結びつける行動計画を策定し、実施後のフォローアップや効果測定を実施しましょう。評価はプロセスも含めることで社員のモチベーションを維持し、研修の成果を組織全体に還元することが重要です。